突泥处治综合措施在歇马隧道施工中的应用

胡明健

(重庆华兴工程咨询有限公司,重庆 400010)

1 工程概况

歇马隧道为重庆市“五横、六纵、一环、七联络”快速路系统中“一横线”的控制性工程。隧道全长4200 m,隧道顶板最大埋深约392.00 m,属深埋特长隧道。隧道设计为分离式双洞单向三车道行驶隧道,两洞相距26.23~64.11 m。隧道开挖洞宽约14.50 m,高约9.60 m。歇马隧道横穿的中梁山是以观音峡背斜轴部隆起为主体的“背斜脊状山”。山体两侧坡角30°~40°,局部较陡,达 60°。因溶蚀作用影响,形成刘家槽和窑湾2条岩溶槽谷,呈“一山两槽三岭”形态。YK 8+988—YK 9+371段处于中梁山槽谷底部永宁寺村地界,主要岩性为灰岩、角砾状灰岩、白云质岩和页岩。岩溶发育区,地表多见落水涧、溶蚀洼地。在开挖嘉陵江、雷口坡地层的过程中,发现地下水丰富,岩体较破碎,溶蚀现象严重。

2 突泥发生经过及原因分析

2.1 发生经过

2015年11月6日22:10,歇马隧道出口(蔡家端)右线掌子面上台阶施工至桩号YK 9+009时,已基本完成初期支护的YK 9+011处的上台阶底部,距隧道中线约2 m的右侧发生突泥。突泥呈黄色,黏性较高,随地下水呈股状涌出地面。自12月7日05:15起,该处涌泥量、涌泥速度呈上升趋势,并以间歇性增大为主;同日07:30左右,突泥速度陡增,达500 m3/h,并在上台阶范围内(纵向约100 m长)堆积,深度达 1.5 m。

2.2 原因分析

1)该处隧道埋深约200 m,处于嘉陵江地层2段与3段的接触带,岩层倾角约60°,岩体裂隙较发育,围岩较破碎。

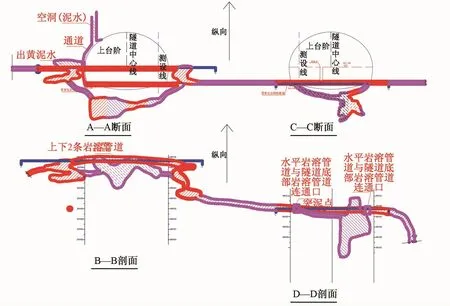

2)该段处于中梁山槽谷底部永宁寺村地界,地表多见落水洞及多个大型水塘,人口密度较大;同时,根据地勘报告揭示,在掌子面前方30 m左右的隧道拱顶上方约110 m处,判识存在 WT 15物探异常区,该区域岩溶发育区、溶蚀现象严重(见图1)。

图1 突泥点前方WT 15异常区位置示意

3)突泥点发生爆发式喷涌,突泥量由300 m3/h猛增到500 m3/h,说明隧道周边一定范围内存在较大型溶洞或多座溶洞形成的串珠型溶洞区。

3 突泥处治综合措施

3.1 封闭突泥点,防止险情扩大及次生灾害发生

突泥发生后立即启动应急预案,采取临时抑制涌泥量和有序疏排相结合的处治原则组织抢险。对突泥点采用2 m厚C 20混凝土进行临时封闭,抑制涌泥量进一步扩大。待突泥量减少后,在突泥点周围采用袋装水泥及石渣堆码成1.5 m×2.0 m(高×宽)的围堰,将涌出物引至一侧,并设置排泥沟,便于集中抽排,再进行清淤。同时在掌子面迅速建立临时工作平台,为下一步抢险工作创造施工条件。

3.2 做好超前预报,探查突泥点毗邻区域地质情况

在对地表(地下)水文监测的同时,对隧道周边,特别是右洞YK 9+009—YK 9+020的已完成初支段,利用径向钻探勘察(钻孔深10 m,间距2 m×2 m,梅花形布设)和地质雷达,进行径向地层扫描和探测,查明岩溶、管道的发育、分布情况,排除次生灾害的可能性,防止出现“关门事故”(见图2)。超前预报所收集的可靠数据,为编制突泥处治方案奠定基础。

图2 岩溶、管道分布情况

3.3 浇筑止浆墙

为防止突泥险情继续扩大,避免大量引排泥水引起地表塌陷等次生灾害,并为掌子面注浆加固提供必要条件,决定在上台阶掌子面设置1道5.5 m×6.0 m的C 20混凝土止浆墙。止浆墙分3层浇筑完成(见图3)。在突泥点安装2根φ200mm钢管作为临时泄水通道,疏排降压。

3.4 加强邻近突泥点洞段的初期支护

为增强突泥点邻近洞段洞室抵抗变形的能力,决定对已完成初期支护的 YK 9+009—YK 9+020段进行加固处理:①为每榀钢架处各增设2组锁脚锚管(φ42mm小导管),每组2根,每根长4 m;②在上台阶拱墙范围设置喷锚加强支护,采用φ42mm径向小导管(单根长4 m),间距1 m×1 m梅花形布设,钢筋网采用φ12,网格间距 20 cm×20 cm,喷射C 25混凝土厚10 cm;③小导管注浆采用双液浆,确保注浆效果满足设计要求。

图3 混凝土止浆墙

3.5 加强监控量测,掌握洞室变形趋势

突泥险情发生后在 YK 9+010、020、030三个断面布设观测点,对围岩变形进行24 h不间断观测。通过对所收集的监测数据进行综合分析,截至12月3日洞室围岩变形已趋于稳定。

3.6 掌子面注浆加固

为有效填充突泥形成的空穴岩溶腔体、封闭突泥流动路径、固结松散岩石(屑),决定对止浆墙周边采用全环超前预注浆的方式进行加固,同时对YK 9+011突泥点进行补强注浆。环向注浆孔间距2.5 m,外插角 3°~5°(止浆墙浇筑前根据注浆孔的布置位置预留φ108mm×6mm的无缝钢管,长度与止浆墙厚度一致);YK 9+011突泥点补强注浆孔间距2 m×2 m。注浆孔孔径φ90mm,孔深20 m,注浆管采用φ76mm×5.5mm无缝钢管,长20 m。

注浆材料以普通水泥单液浆为主;在注浆过程中当长时间注浆压力不上升时,采用快硬硫铝酸盐控制浆液扩散范围。注浆初始压力为测量水压 +(1.5~2.0)MPa,注浆终压4~6 MPa;注浆结束标准为10 L/min。

3.7 缩短循环进尺和钢拱架间距,确保施工安全

为确保施工安全,缩短围岩开挖后的暴露时间,提高支护结构的强度和稳定性,在突泥点后续洞段开挖过程中,采用三台阶七步流水法开挖施工。上台阶开挖循环进尺按一榀拱架控制;将拱墙部位的格栅钢架调整为工20 b钢拱架,环向间距由100 cm缩短为 60 cm。同时环向设置 45根、间距2.4 m、长4 m的φ42mm小导管进行超前注浆支护。

4 效果评价

4.1 注浆效果评价

注浆结束后,在疑似薄弱部位布设7个检查孔,利用管道检测仪进行孔内摄像。从孔内成像可发现,孔壁完整,无涌水、涌砂、涌泥,岩层裂隙被浆脉填充,自稳定性强。

经开挖检查,浆液在围岩裂隙中充填饱满,在隧道轮廓线以外形成一定厚度的加固圈,具有一定的强度,确保了隧道施工及结构安全。

4.2 突泥处治效果评价

右线YK9+009处的突泥处治历时20余 d,经过后期长期观测,未发现其他不良情况,右线后续洞段开挖施工中再未发生突泥及其次生灾害。左线隧道ZK9+039—ZK9+078段采取上述措施进行预防处理后,亦未发生突泥灾害,表明上述突泥处治措施符合预期目标且行之有效。

5 结语

1)根据隧道施工中可能遇到的灾害类型,制定有针对性的应急预案,方可降低灾害损失。

2)采取多种手段做好超前预报、加强监控量测并采取有效的封堵措施,优化开挖方式及支护措施是治理此种灾害的重要手段。

3)对于城市隧道,特别是洞顶为居民区时,出现突泥应及时处冶,否则会引发地表塌陷等次生灾害,对人民生命、财产造成伤害。

4)根据地质条件变化,及时调整施工方案,防止发生次生灾害,确保隧道施工安全。

参考文献:

[1]中交第一公路工程局有限公司.公路隧道工程施工技术规范:JTG/TF 60—2009[S].北京:人民交通出版社,2009.

[2]郭茂,刘罡,韩伟,等.软岩隧道衬砌结构安全性评估方法分析研究[J].城市住宅,2017(5):100-103.

[3]高冰.黄土地区下穿既有线暗挖隧道对既有线位移影响分析[J].城市住宅,2017(4):97-100.

——初中生抗挫主题心理辅导课