扩大对外贸易加剧了中国环境污染吗?

李光龙,张明星

改革开放以来,对外贸易的快速发展为促进中国经济增长、提高社会福利做出了很大贡献,但贸易扩大所带来的环境问题也日益突出。一方面,作为贸易开放一方,经济活动的规模扩大增加了资源消耗,带来生态环境的破坏,并且由于污染密集型产品占据较大比例,出口贸易的增加会造成污染排放量的上升;另一方面,对外贸易水平进一步提高又可以带来处理环境问题的新技术和新手段,从而有助于环境问题的改善。那么,对外贸易的发展对中国环境究竟有何影响?显然,对这一问题的研究对于中国转变经济发展方式和改善环境具有重要的现实意义。

一、文献回顾

国外学者较早关注对外贸易对环境的影响,概括起来主要有三种不同观点:有害论、有益论以及复杂论。Daly等(1994)认为,不论是社会福利还是环境保护水平,都不会因贸易增长而改进,并且自由贸易对环境的破坏作用在发展中国家表现得尤为突出。Ang(2009)以及Dean等(2009)发现,以中国为代表的发展中国家环境标准较低,环境管制较为松弛,进出口贸易会使其成为发达国家的“污染避难所”。Burniaux(1992)则认为,能源市场扭曲会因为贸易自由化的进一步提高而减缓,从而促进世界范围内CO2排放量的减少。Erdogan(2014)分析了国际生产率的差异对环境质量的影响,发现完全的贸易自由化有助于降低 OECD国家污染水平,且大约一半的污染减少来自于国际生产率的差异。Grossman等(1991)在研究北美自由贸易区时提出对外贸易的三种效应,即规模效应、结构效应和技术效应,认为这三种效应的正负和大小决定了对外贸易对环境污染的影响是正面还是负面。McAusland等(2013)比较了国内和国际两类贸易对环境的不同影响,认为前者会增加污染排放,后者能够降低污染排放。

国内亦有不少学者研究中国对外贸易与环境污染之间的关系,但是由于指标选取的不同,使用的方法各有区别,所得出来的结论也有差异,主要研究也形成了三种观点。第一种也是最为普遍的看法,认为对外贸易加剧了环境污染(胡飞,2011;魏龙,2016;杨恺钧 等,2017;惠炜,2017);第二种观点认为对外贸易不但没有加剧反而有利于抑制环境污染(张相文 等,2012;彭水军 等,2013;占华 等,2015);第三种观点认为对外贸易与环境污染之间的关系存在区域性差异(阚大学 等,2016;唐剑 等,2017)。

在以往研究中,学者大多将对外贸易水平与环境污染程度之间的关系进行线性回归分析,而没有考虑到对外贸易水平总体上的影响可能是非线性的。另外,多数学者是用SO2排放量或者工业废气排放量测度环境污染程度,或者将工业“三废”指标进行简单的加权。指标选取的单一化或者加权处理简单化能否确切衡量环境污染程度,是一个值得商榷的问题。为了克服上述两方面的不足,本文在以下两个方面进行尝试:一方面,在省际面板数据的基础上,通过引入对外贸易水平的平方项,探讨对外贸易对环境污染程度是否存在显著的非线性影响;另一方面,在衡量环境污染程度问题上,综合考虑废气排放、废水排放和固体废物产生量,选取更多的指标分别进行验证,以提高结果的科学性。

二、理论假设与模型设定

(一)理论假设

改革开放初期,由于资金和技术有限,我国内资企业多进行初级农产品加工或者低技术含量的产品生产,高能耗、高污染是典型特征。“三资”企业中,外资均来自于发达国家,在其母国日益提高的排污成本和环境保护标准带来的压力下,会更倾向于向实行贸易开放政策并且环境保护标准较低的发展中国家转移污染物排放较为严重的项目,而发展中国家也存在放松环境管制以吸引外国投资的潜在主观意愿(Esty et al,1997),从而造成发展中国家贸易开放加重污染排放的事实。改革开放在促进资源有效配置和经济快速发展的同时,也带来了环境的快速破坏和污染的不断加剧。1978年,中国进出口总额占GDP的比重为8.93%,到2006年增加到最高值,为63.55%,近几年进出口总额有所下降,但仍然维持在40%以上。伴随着对外贸易的不断扩大,环境污染程度也不断加深。以全国人均工业废气排放量为例,1983年为0.6132标立方米/人,到2011年达到峰值,为5.0062标立方米/人,28年间增加了7倍多*数据来源:根据相关年份《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》数据计算所得。。据此,本文提出假说1:

假说1:在贸易开放低水平时期,随着对外贸易的扩大,环境污染会日益严重。

环境污染会一直伴随着对外贸易的扩大而持续么?基于经济发展与环境污染程度的历史数据,国外学者提出了环境库兹涅茨曲线,即经济发展初期,环境确实会受到破坏,但是经济增长到一定阶段,最基本的需求已经满足,民众更注重良好环境的提供,经济基础和社会意愿为环境的治理提供了可能性和迫切性,经济的进一步增长会减弱环境污染程度。那么,我国对外贸易程度和环境污染之间是否存在“库兹涅茨曲线”关系?对外贸易发展低水平期,进出口商品均是产业链低端产品,技术引进和吸收的能力很弱,结构效应和技术效应根本无法抑制规模效应带来的环境污染。但是,当贸易水平提高到一定程度后,由于低端制造业成本优势在中国的丧失,迫使企业进行转型升级;另一方面,环境保护标准的提升,环境治理技术的引进与提高,使得由贸易水平进一步提高带来的结构效应与技术效应可以极大地抑制规模效应带来的环境污染,从而在整体上优化环境质量。据此,本文提出假说2:

假说2:中国对外贸易与环境污染之间存在库兹涅茨曲线关系,长期看,经济发展到一定程度后,进一步提高对外贸易水平有利于环境的改善。

(二)模型设定

本文利用30个省(市、自治区)1999—2015年的面板数据,分析对外贸易水平对环境污染的影响。另外,由于本文力图探求对外贸易是否对环境污染存在非线性影响机制,因此在模型中也考虑了对外贸易水平的平方项。为减少估计偏误,引入相关控制变量,构建模型如下:

+θt+ρi+μit

(1)

其中,EnvirP表示环境污染程度;Open表示地方对外贸易水平;Z为控制变量,包括环境污染治理支出Perexpen,经济发展水平Pergdp,经济增长速度Gdprate,外商直接投资Fdinvest,以腐败指数衡量的地方制度环境System,以及工业化水平Indus。θt和ρi分别表示年份固定效应和省份固定效应,μit表示随机干扰项。

(三)变量说明及描述

1.环境污染程度(EnvirP)。在研究对外贸易对环境污染的影响时,学术界大多采用工业废气排放量或者工业SO2排放量作为环境污染指标,也有部分学者使用工业“三废”数据的加权平均。鉴于单独使用某一个指标会造成片面性,而简单的加权平均也不能保证科学性,本文综合运用工业“三废”数据对环境污染程度进行衡量,在模型计算时,将三者均作为被解释变量分别进行回归。在数值方面,用人均工业废气排放量衡量大气污染状况(Pergasw);用人均工业废水排放量衡量水污染状况(Perwaterw);而对于固体废物污染状况的衡量,一般来说,人均固体废物排放量是最优指标,但是考虑到此指标数据在部分省市严重缺失,本文用人均固体废物产生量(Persolidw)替代。

2.对外贸易水平(Open)。本文使用学术界广泛应用的外贸依存度指标衡量贸易开放程度。在计算外贸依存度时,采用实际进出口贸易额除以实际GDP的方法计算。

3.环境污染治理支出(Perexpen)。随着环境污染程度的持续加重,中央提出走绿色发展、可持续发展道路,地方政府也愈来愈重视环境污染治理。随着经济发展水平的进一步提高,地方政府有了更雄厚的物质基础对环境治理追加投资,专项资金的投入是否能够缓解环境污染问题,也是一个有待考察的问题,因此,本文将环境污染治理支出作为控制变量引入模型中,该指标用各地区人均环境污染治理支出额表示。

4.经济发展水平(Pergdp)。1991年,库兹涅茨曲线首次被Grossman和Krueger用于对经济发展水平与环境质量关系的研究中,环境库兹涅茨曲线开始盛行。本文在分析对外贸易与环境之间关系的同时,验证环境库兹涅茨曲线在中国是否存在,因此,将经济发展水平亦加入控制变量中。

5.经济增长速度(Gdprate)。关于经济增长速度与环境污染之间存在相关关系的研究中,有学者认为经济增长速度快,表明工业化进程也处于一个飞速发展阶段,所以环境污染程度加重不可避免,中国目前仍处于经济增长速度越快,环境污染越严重阶段(晋盛武 等,2014)。但是也有学者认为经济增长速度较快的话,地方政府在提高经济增速上的政治压力较轻,可能不会大规模支持工业企业的发展,环境污染问题有缓和的可能性(李静 等,2016)。本文用地区实际GDP增速来衡量经济增长速度的快慢,将其作为控制变量进行分析。

6.外商直接投资(Fdinvest)。用人均外商直接投资额表示。以十分优惠的条件吸引外商直接投资,以相对较低的成本进行出口贸易一直是中国长时间以来的对外贸易特征。国内外共享外商直接投资所带来的经济利益的同时,中国却独自承受环境污染后果。所以外商直接投资有可能会导致环境的恶化,张鹏等(2013)的研究支持了这一观点。

7.地方制度环境(System)。阚大学等(2015)的研究表明,腐败加剧了环境污染,也加大了对外贸易的环境污染效应。本文认为良好的制度环境有利于环境污染治理政策的贯彻落实,进而对环境治理产生正的效应。在指标选取上,本文用万人腐败立案数来衡量地方制度环境的优劣。

8.工业化水平(Indus)。工业化进程反映了地方经济结构的变化。不论是从欧美发达国家历史看,还是从中国的现代化进程看,造成环境污染的主要原因就是工业化,尤其是初级阶段的低技术、高能耗的工业。本文以制造业增加值与总商品生产部门增加值之比衡量工业化水平。

另外,由于西藏以及港澳台相关数据缺失,在分析时剔除了这四个区域,只采用30个省(市、自治区)的数据,各变量数据由各省(市、自治区)统计年鉴以及《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《新中国六十年统计资料》以及《中国检察年鉴》整理而成。统计性描述如表1所示。

三、回归结果及解释

(一)回归结果

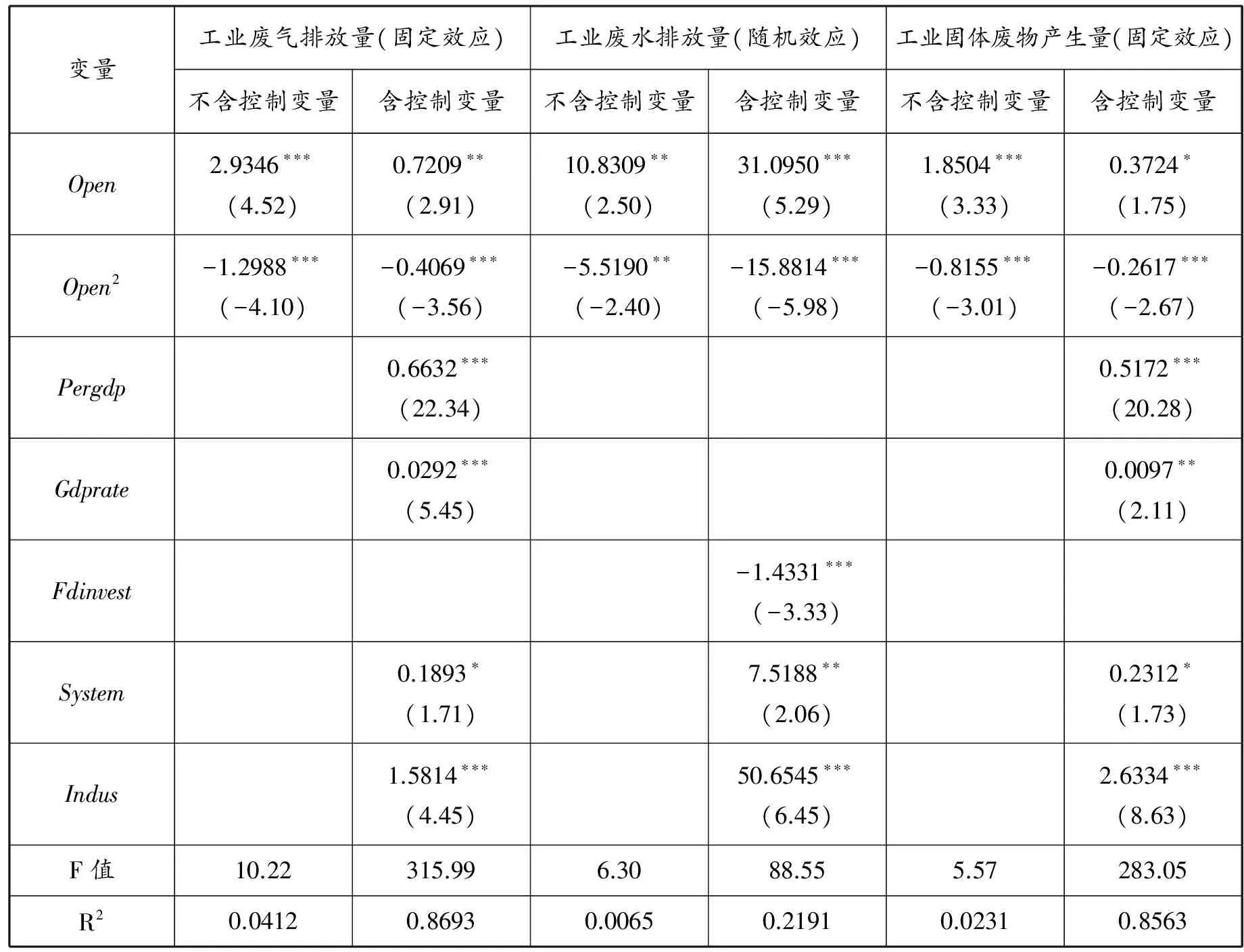

在进行计量回归前,为减弱数据波动性,对部分变量进行了对数化处理。主要选择固定效应法和随机效应法,然后根据Huasman检验,从二者中选择最佳模型。在进行计量操作时,首先仅将对外贸易这一指标作为解释变量进行回归,得到基准结果。在此基础上,进一步加入控制变量,进行稳健性检验。计量结果如表2所示。

表2 对外贸易水平和环境污染回归结果

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%水平上显著;括号内为t值。表3同。

由基准回归可以看出,在对工业废气排放量、工业废水排放量和工业固体废物产生量分别进行回归后,对外贸易水平的一次项系数均为正,而二次项系数均为负,且变量至少通过5%的显著性水平检验。当加入控制变量进行稳健性检验后,上述结论依然成立,并至少通过10%的显著性水平检验。说明对外贸易水平对环境污染的影响可能存在一个先推进后抑制的作用过程。在加入各控制变量时,由于变量之间存在相关性,较多的解释变量可能会造成共线性问题,因此在进行固定效应或者随机效应回归前,本文使用混合OLS方法进行基准回归,再做方差膨胀因子检验,发现所有变量的VIF值均明显小于10,因此不存在严重的多重共线性问题。

(二)回归结果解释

1.对外贸易水平对环境污染程度的倒“U”型影响

从表2可以看出,对外贸易水平系数为正,均至少通过10%显著性水平检验,而平方项系数却为负,并且都可通过1%显著性水平检验,说明对外贸易水平与环境污染程度之间呈现倒“U”型关系。在对外贸易低水平期,工业化进程逐步加快,无论是本地投资还是外商投资,低技术低水平且高能耗的工业企业大量涌现,必然会造成生态的破坏以及环境的恶化。但是对外贸易的负面影响并不是持续性的,回归结果告诉我们,当对外贸易水平到达一定高度后,进一步提升反而会减弱环境的污染程度,从而验证了上文的两个假说。

对外贸易低水平时期,内资企业在生产技术、管理上还多处于较低水平,外资企业利用自己的技术优势将一些高污染、高能耗、劳动密集型的低端产业转移到我国,使得环境污染不断加剧。随着对外贸易水平的提升,一方面,本地产业特别是制造业得到快速发展,加速了产业集聚发展,随着产业集聚程度加深,技术和知识溢出效应逐渐明显,促进了本地人力资源素质的上升和生产技术的提高,从而增加了产业创新能力,促进了产业结构逐步升级,高能耗高污染的产业逐步被淘汰。另一方面,对外贸易带来生产技术和污染治理技术的提高,从而对环境产生有利影响。首先,先进技术会随着对外贸易转移和扩散到国内,进口贸易也会带来先进技术设备,使得企业能够对生产出来的废弃物进行处理甚至再利用;其次,由于对外贸易带来收入水平的提高,人们对于使用“清洁生产技术”的产品需求也会增加;最后,由于出口产品往往会具有较高环境规制标准,促使出口企业采用环境友好技术。两种力量使得环境污染水平开始下降。

2.控制变量对环境污染程度的影响

经济发展水平与环境污染关系方面,本文的结果支持了中国经济发展水平与环境污染同步这一结论。按照西方的历史发展经验,环境污染有可能会随着经济的进一步提升而有所改善,遗憾的是在本文的回归模型中,这一结果并未发生(体现在当加入人均收入平方项时,并不显著)。合理的解释是当前中国经济依然处于经济发展抑制环境污染的拐点之前。

环境污染治理支出方面,三个回归中,环境治理费用的投入均未显著表明对环境污染起到了抑制作用,因此被简化的模型所省略。需要注意的是,虽然近几年环境污染治理费用总量在持续上升,但是占GDP的比重并无明显提升,个别时期甚至有所下降,环境治理投资可能要在达到一定规模后才能显示出抑制环境恶化的作用。

外商直接投资方面,表2显示外商直接投资额的加大并不会造成工业废水的进一步增加,反而有一定的抑制作用,这与本文的原有预期相反。合理的解释是外商直接投资带来了治理环境污染更优的管理制度和更高的技术手段,是技术外溢效应抵消并且超过了规模效应的效果。

良好的制度环境对环境污染程度具有一定抑制作用。当腐败水平较低时,用于研发支出、教育支出、健康卫生支出、社会保障支出的资金就较多,也有助于金融资源的有效配置,这些有利于促进研发水平、人力资本和金融发展水平的提高,有助于吸收对外贸易的技术外溢效应,进而有助于对外贸易通过技术效应改善环境;反之,则不利于资源的有效配置,抑制对外贸易通过技术效应改善环境的可能性,并且腐败也会减弱政府对相关企业实行环境规制的概率(阚大学 等,2015)。

工业化仍然是环境污染加剧的重要原因。总体上看,工业化水平与环境污染程度呈正相关关系,并且通过1%的显著性检验。中国刚刚步入工业化水平中期,虽然中高端制造业已经有明显进步,但是低端制造业大量存在的事实也不可忽视。产能严重过剩不是一朝一夕可以改变的,低水平低附加值又高污染的重复建设,挤占了对高新技术产业的投入,使得环境污染问题难以快速改善。

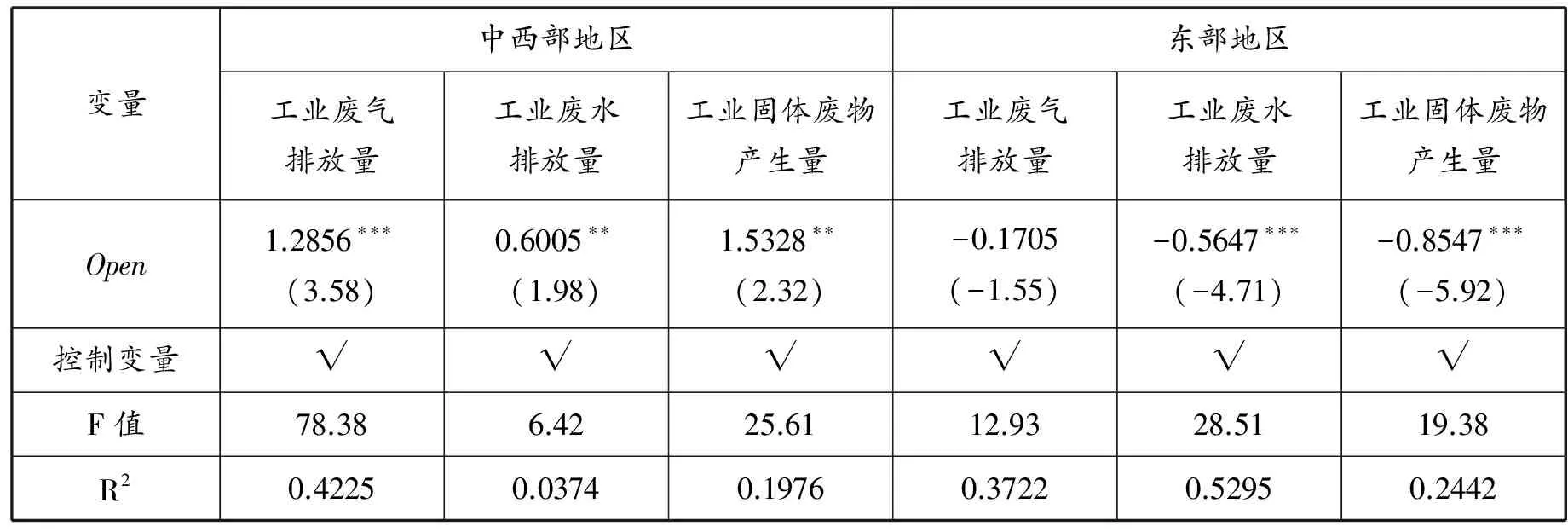

四、进一步验证:不同区域的回归证据

为了分析不同区域对外贸易环境污染效应的差异性,本文将30个省(市、自治区)分为东、中、西三个部分*辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南11个省(市)为东部地区,黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、江西、湖北、湖南8个省为中部地区,内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、四川、重庆、贵州、云南、广西11个省(市、自治区)为西部地区。,根据Huasman检验系数,选择运用随机效应或固定效应进行回归,得出的结果如表3所示。

表3 分地区的回归结果

由表3可以看出,在中西部地区,随着对外贸易水平的提高,人均工业废气排放量显著提高,并通过1%的显著性水平检验;而外贸对人均废水排放量和人均工业固体废物产生量的正向推进作用通过5%的显著性水平检验。因此,总体上可以说,在中西部地区,对外贸易水平的提升加剧了环境污染水平。在东部地区,由回归结果可以看出,无论是人均工业废水排放量,还是人均固体废物产生量,对外贸易水平的提升都造成了其数值的下降,并且通过1%的显著性水平检验;人均工业废气排放量虽然未通过显著性水平检验,但与对外贸易水平呈负相关关系。因此可以说,对外贸易水平提高的环境污染抑制效应开始在东部地区体现出来。

东部地区与中西部地区对外贸易环境污染效应不同的原因是二者处于拐点的两侧。中西部地区贸易水平较低,仍处于拐点的左侧,东部地区贸易水平高,已经处于拐点的右侧,因此进一步提高贸易水平将会逐步减轻环境污染压力,有利于生态环境的保护。背后的原因是,贸易水平的高低很大程度上决定了本区域的产业结构水平,只有在东部地区,结构效应和技术效应对环境改善的正向作用超过了规模效应带来的负向作用,整体环境水平得到了改善。

五、结 语

本文基于我国30个省(市、自治区)1999—2015年的面板数据,构建动态模型,分析对外贸易水平与环境污染程度之间的关系,得到的主要结论是:第一,在对外贸易低水平阶段,以大量劳动及资源投入为代表的低端工业企业大量出现,必然带来环境的恶化和生态破坏。第二,随着对外贸易水平进一步提升,其对环境的负面作用进入拐点,对外贸易带来的产业结构调整效应和技术升级效应缓和并抑制了环境的进一步恶化。在未来可预测的范围内,对外贸易水平的提高会助推环境污染问题的解决。另外,良好的制度环境和专项资金投入的加大,均可对缓解环境污染压力起到一定作用。

我国当前的环境问题依然比较突出,需要进一步提高对外贸易水平,通过有效手段积极鼓励企业参与国际竞争,优化产业结构,推进绿色发展,加强环境规制和监督管理,做到在发展经济的同时促进环境状况改善。

参考文献:

胡飞,2011.产业结构升级、对外贸易与环境污染的关系研究[J].经济问题探索(7):113-118.

惠炜,赵国庆,2017.环境规制与污染避难所效应——基于中国省际数据的面板门槛回归分析[J].经济理论与经济管理(2):23-33.

晋盛武,吴娟,2014.腐败、经济增长与环境污染的库兹涅茨效应:以二氧化硫排放数据为例[J].经济理论与经济管理(6):28-40.

阚大学,吕连菊,2015.对外贸易、地区腐败与环境污染——基于省级动态面板数据的实证研究[J].世界经济研究(1):120-127.

阚大学,吕连菊,2016.进出口贸易对环境污染的非线性影响——基于面板平滑转换回归模型[J].国际商务(2):5-17.

李静,窦可惠,2016.为何加速经济增长可以弱化环境污染压力[J].中国人口·资源与环境(1):105-112.

彭水军,张文城,曹毅,2013.贸易的结构效应是否加剧了中国的环境污染[J].国际贸易问题(8):119-132.

唐剑,周雪莲,2017.中国对外贸易的环境影响综合效应分析[J].中国人口·资源与环境(4):87-94.

魏龙,潘安,2016.出口贸易和FDI加剧了资源型城市的环境污染吗?[J].自然资源学报(1):17-27.

杨恺钧,唐玲玲,陆云磊,2017.经济增长、国际贸易与环境污染的关系研究[J].统计与决策(7):134-138.

占华,于津平,2015.贸易对我国环境污染影响效应的实证检验[J].当代经济科学(1):39-46.

张鹏,陈卫民,李雅楠,2013.外商直接投资、市场化与环境污染[J].国际贸易问题(6):88-97.

张相文,黄娟,李婷,2012.产品内分工下中国对外贸易对环境污染的影响[J].宏观经济管理(4):77-82.

ANG J,2009. CO2Emissions, Research and Technology Transfer in China[J].Ecological Economics,68(10):2658-2665.

BURNIAUX J M, MARTIN J P, NICOTETTI G,et al, 1992. GREEN-A Multi Sector,Multi Region Dynamic General Equilibrium Model for Quantifying the Costs of Curbing CO2Emissions: A Technical Manual[R]. OECD Economies Department Working Paper,No.116.

DALY H, GOODLAND R, 1994. An Ecological-Economic Assessment of Deregulation of International Commerce under GATT[J]. Ecological Economics,9(1):73-92.

DEAN J, MARY E, WANG H, 2009. Are Foreign Investors Attracted to Weak Environmental Regulations? Evaluating the Evidence from China[J].Journal of Development Economics,90(1):1-13.

ERDOGAN A M, 2014.Bilateral Trade and the Environment:A General Equilibrium Model Based on New Trade Theory[J].International Review of Economics and Finance,34(20):52-71.

ESTY D C, GERADIN D, 1997. Market Access, Competitiveness, and Harmonization: Environmental Protection in Regional Trade Agreements[J]. The Harvard Environmental Law Review,21(2):265-336.

GROSSMAN G M, KRUEGER A B, 1991. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement [R]. NBER Working Paper, No.3914.

MCAUSLAND C, MILLIMET D L, 2013. Do National Borders Matter? Intranational Trade, International Trade, and the Environment[J].Journal of Environmental Economics and Management,65(3):411-437.