农民工市民化问题研究综述

万燕

农民工市民化是城镇亿的必然产物,是我国实现中国梦、实现中华民族伟大复兴的必经之路,是大势所趋。近几年不论是从理论上还是实践中都对农民工市民亿展开了大量研究。理论上,大量学者从市民亿的定义、问题、阻碍等方面展开了研究并取得丰硕成果。实践中,国家、地方政府纷纷出台相关政策促进市民化。基于此,本文作者立足现状,从定性研究、定量研究两大研究方法进行综述分析,定性研究包括农民工市民化概念和理论,进程和障碍,定量研究包括意愿及途径和成本研究的综述。

农民工 市民化 研究综述

综观国外的理论和实践可以发现,国外的市民化是一步到位,即农民一市民。但我国的特殊国情城乡二元体制使得一阶段理论无法实现,我国的农民工市民化之路是农民一农民工一市民的模式,农民工是我国城镇化进程中产生的新兴、特殊群体。截止2016年,我国总人口13.8亿左右,其中人户分离人口2.92亿人,占比21.15%,流动人口2.45亿,占比17.75%。农民工总量约2.8亿人,比上年增加1.3%,其中外出农民工约1.7亿人,增加0.4%,农民工在城镇化中发挥着至关重要的作用。但我国的城镇化呈现“虚城镇化”的状态,户籍城镇化与常住城镇化存在较大差距,我国的市民化还有很长的路要走。基于此,本文在国内外学者研究的基础上,对农民工市民化问题从多角度进行评述,希望对我国的市民化发展有所裨益。

农名工市民化理论和概念的研究

通过整理资料发现,国外的市民化之路遵循一阶段论,即农民具有一定的条件、资本后直接转化为市民,一步到位实现市民化。但实践证明一阶段理论并不适用在我国的市民化进程中。我国的市民化呈现出独有的特征:先由农民到进入城镇从事非农劳动的农民工,再由农民工到拥有城市户籍、融入城市生活的市民,简单来说,有一个进入、融入的过程。此外,关于农民工市民化还有一个重要的推一一拉理论。市民化进程中,国家的相关医疗、社保等政策起拉力作用,农民自身的受教育水平、劳动生产率等起着推力作用。陈欣欣(2001)运用“推一拉”理论对影响农民工市民化的城乡环境分析,发现教育、医疗、人均耕地减少等是拉力因素。饶亚会( 2014)认为农民工市民化是“城市拉力+农村推力”的合力作用。

文献显示,关于农民工市民化的概念研究,基本达成共识即农民工市民化是农民工在国家相关政策的推动下,获得与城镇居民相应的社会权利和一样的合法身份的现象和过程(黄慧等,2017),它包括地域、职业、社会身份、生活方式等多个方面的转变(程姝,2013),赵立新认为,农民工市民化是农民逐步向城市市民转化的过程,是从农民身份转化为城市居民身份。由于学术界对农民工市民化的概念基本达成共识,即使少数学者理解不一样,基本也是在农民一农民工一市民这样的逻辑结构中展开,因此对于这一概念不赘述。

农民工市民化进程及障碍的研究

研究表明,我國的城镇化呈现出一种“虚城市化”状态,即使农民工获得市民身份也并未顺利实现市民化,大多处于一种边缘化或社会底层状态。截止2016年,我国城镇化率达57.3 5%,但实际上我国城镇户籍人口和常住人口存在很大差距。王春光认为,农民工在城市很难和市民享受同等待遇,对城市没有认同感和归属感,绝大多数农民工处于“半城市化”状态。农民工进入城市成为常住人口和获得城市户籍成为户籍人口是有很大差别的。我国现在的城镇化率是以常住人口数计算,因此城镇化率存在一定偏差。总而言之,我国的市民化水平和发达国家相比还有一定差距,还有很长一段路要走。

农民工市民化进程中存在着很多障碍因素,对这些障碍进行分析研究有重要意义。农民工市民化受多因素影响,应从多角度来分析。一是,户籍制度及相关制度阻碍农民工市民化。我国有其特殊的城乡二元结构体制,导致城乡差距大,城乡分割治理,不能同等获得资源等问题,同时也成为农民工市民化的巨大屏障。除了户籍制度外,在户籍制度基础上的教育、医疗等制度也影响农民工市民化进程。王春光( 2016)认为,“农民工”是一种制度性身份。是基于户籍制度而设计的一整套制度导致了农民工问题的产生。盛顺喜( 2014)指出在现有的城乡二元结构的户籍制度下,中国居民被划为非农业人口和农业人口,这严重限制了城乡居民身份转换,造成进城打工的农民工长期处于漂移状态,无法真正成为城市居民进而实现市民化。二是,农民工自身因素阻碍其市民化。一方面,农民工较城居民而言,受教育程度较低、劳动技能低且没有受过职业培训、缺乏保护意识、法律意识等人力资本较低阻碍了其市民化;另一方面,市民化成本较高阻碍农民工市民化。农民工市民化就意味着要失去农村的土地、社会资本等资源,这些资源失去很容易,进城后要想获得却十分困难。城市房价远在农民工所能承受的范围之外,这些高昂的成本使大多农民工望而止步。鲁强( 2017)指出农民工在面对城市高房价、高生活费、高消费水平的同时,无法获得与市民相等的工资待遇。住房支出是农民工市民化的最大开支(吴波,2018)。生存成本和基础设施成本分别占到总成本的48.3%、43%,成为制约农民工市民化的主要成本障碍(李小敏等2016)。由此可见,不管是农民工的个人资本还是高昂的成本都阻碍着农业转移人口更好的市民化。三是,农民工和城市居民间的博弈阻碍市民化。市民化存在着进入方、接受方的博弈关系。农民工作为进入方,进入城市需要分摊城市居民所拥有的基本公共服务,涌人人群过多会出现拥堵等现象。进入城镇后,人际关系网有限短时间很难融人城镇居民。根据蔡日方等学者的“既得利益论”,城镇居民作有接受方,会为了维护自己的既得利益而采取各种手段影响政策的制定。对于进入的农民工,也是一种排斥态度,影响农民工融人城市生活,阻碍其市民化进程。钱正武( 2005)认为,农民工与城市市民的交往只限于业缘关系,在心理上存在着“社群隔离”现象。黄慧等( 2017)认为农民工能否融人城市是由农民工和城市市民之间的相互配合决定的.由此可见,城市居民也是影响农民工市民化的重要因素。

农民市民化意愿及途径研究

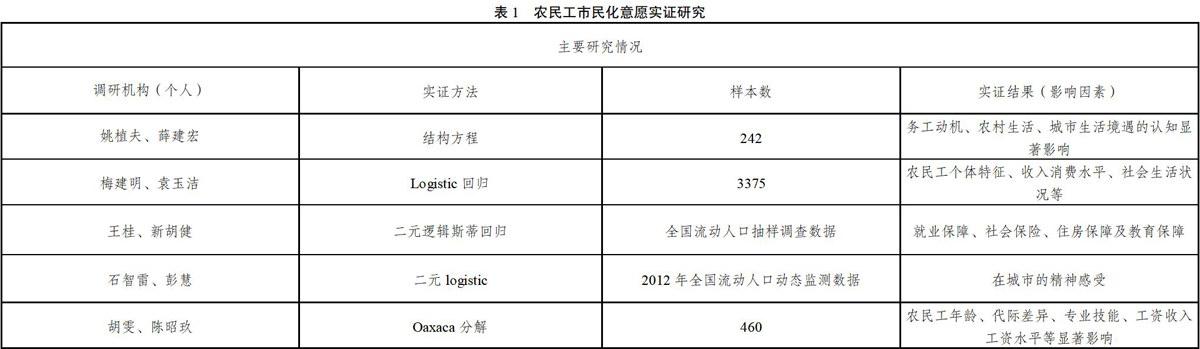

在我国城镇化过程中,农民工市民化是大势所趋。农民工作为市民化的主体,有主动市民化和被动市民化两种状态。对农民工市民化意愿进行测度对于了解我国农民工的真实想法,更好采取措施促进城镇化的发展有重要的研究意义。近年来,学者们对农民工市民化意愿进行大量实证研究。现列举如下(见表1)

以上列举当前农民工市民化意愿实证研究结果,不难发现,农民工市民化意愿受综合因素影响。实现农民工市民化的路径主要有:

一是,城乡二元体制是农民工市民化的主要障碍,应逐步破除城乡二元体制,进行户籍制度及其相关的教育、医疗、社保等制度的改革创新,为农民工市民化创造良好的制度环境。类平( 2011)指出城乡二元制度是造成当前“不完全城镇化”的主要根源,制度创新是关键。二是,完善教育机制,加强农民工职业培训提高农民工人力资本。农民工难以城市化人力资本低是重要的影响因素。余成跃( 2012)提出路径选择主要有:提升人力资本积累、拓展就业能力等。三是,加强宣传教育,改善城镇居民的歧视态度,缓解二者间的博弈。余成跃( 2012)提出要增强与城户市民间的情感互动。还有学者提出要加强农民工的心理健康教育,法制教育等。

农民工市民化成本的研究

农民工市民化包含着高昂的成本。一方面,离开农村成为城镇居民就意味着失去土地,离开原有的社会关系网,其中要隐含着隐形的机会成本。另一方面,离开农村进入城镇,高昂的房租、高于农村的生活消费水平、教育、医疗水平等形成了农民工市民化的成本。黄慧( 2017)农民工市民化的成本主要包括社会成本和个人成本两方面。张继良等( 2015)测算得出江苏一个外来农民工市民化,需要支出12.3万元。李小敏( 2016)研究发现生存成本和基础设施成本分别占到总成本的48.3%、43%,成为制约农民工市民化的主要成本障碍。李剑国( 2015)提出加快户籍等制度的改革,对于解决农民工市民化资金来源、城市融入等问题具有重要的意义。高昂的市民化成本使得农民工望而止步。因此,建立合理、高效的成本分摊机制迫在眉睫。

研究评述和展望

农民工是改革开放后在城乡二元体制下在城镇化进程中产生的新兴、特殊群体,呈现出数量大、受教育水平较低、缺乏职业培训等特征。截止2016年,农民工总量2亿8171万人,比2015年增加424万人,增幅1.5%。随着我国工业化、现代化、城镇化的推进,农民工市民化已是必然趋势。

综上所述,当前学者们已对我国的农民工市民化展开了大量研究并取得丰硕成果。整理文献发现,学者们从管理学、社会学、经济学的研究较多,其中也不乏有多学科交叉的方法进行研究。无论是从定性方面还是定量方面,都取得了一定研究成果。但对农民工衍生出來的新问题研究较少。如农民工市民化进程中,大多提出要进行教育制度改革,但关于如何更有效的解决农民工子女的教育问题,随迁子女对农民工市民化意愿影响程度如何?尤其是农民工的出现衍生出了一个新群体:留守儿童,如何更好的解决留守儿童问题,如何更好解决市民化后留守儿童适应问题,这些都是有待研究的方面。定量研究方面,所使用的大多数样本不具代表性,所得结果也不具适用性。现有研究大多所使用的样本量较小,应有大样本的实证分析。当然,各省、各市都有不同的情况,各自进行省、市层面的分析也很有必要,在研究过程中,要注意数据的真实性、样本的代表性。除此之外,现有实证分析采用的实证模型、实证方法大同小异,以结构方程模型、Logistic模型为主,但所采用的数据也不一样,所得实证结果也不相同。例如,性别对市民化意愿的影响,杨萍萍得出结论不具有相关性,但多数学者研究得出女性更愿意市民化。另外,现在很多学者测度新生代农民工的市民化研究、测度,但实际上老一代农民工面临着更为严峻的问题。他们大多人力资本、社会资本较低,随着工业化的推进,在城市生活更为困难。现在已出现大量的返乡想象,但久不在农村的他们,又该如何适应、如何发展呢?这是需要我们进一步研究、进一步解决的问题。

[1]吴波,张超,陈春香.农业转移人口市民化意愿需求与制度供给一一匹配机理与层进演化[J].北京行政学院学报,2018( 01):81-87.

[2]鲁强.农民工市民化问题研究综述一一研究范式、现实障碍与路径趋势[J].山东财经大学学报,2017,29( 03):46-59.

[3]黄慧,阮文彪,孙博睿.农民工市民化研究进展[J].世界农业,2017( 03):204-210.

[4]刘小年.农民工市民化的影响因素:文献述评、理论建构与政策建议[J].农业经济问题,2017,38( 01):66-74.

[5]叶俊焘,钱文荣.不同规模城市农民工市民化意愿及新型城镇化的路径选择[J].浙江社会科学,2016( 05):64-74+157.

[6]李小敏,涂建军,付正义,贾林瑞,哈琳.我国农民工市民化成本的地域差异[J].经济地理,2016,36( 04):133 -140.

[7]陈昭玖,胡雯.人力资本、地缘特征与农民工市民化意愿一一基于结构方程模型的实证分析[J].农业技术经济,2016( 01):37-47.

[8]石智雷,彭慧.工作时间、业余生活与农民工的市民化意愿[J]冲南财经政法大学学报,2015( 04): 12-21.

[9]李俭国,张鹏.新常态下新生代农民工市民化社会成本测算[J].财经科学,2015( 05):131-140.

[10]杜海峰,顾东东,杜巍.农民工市民化成本测算模型的改进及应用[J].当代经济科学,2015,37( 02):1-10+124.