古典小说中的元宵节

林保淳

[摘要]“元宵节”是中国传统民俗中备受重视的节庆。从语言学的角度而言,“元宵”不仅仅只是一个节日的名称,而且是一个富含多维语意的“词语”。此一词语,纳涵了欢乐、热闹、璀璨、狂乱等意义为一。诗文中对元宵的摹写,通常以这些基调为主体,直接描绘其闹热暄腾、君民同乐的景象,这是“正声”;其后,加人了“时间”的因素,凸显个人身世的感伤与不同视角的观察,从而在热闹喧腾之外别生感慨与批判,此为“变征”。小说中的元宵节是作者刻意虚构的空间场景,作者从元宵原有的基调开展,或借奢华的场面隐含讥刺、转换主题,或借热闹、混乱的场面刻划人物、开展情节,或借男女不禁,敷衍风流佳话,或借灯谜以炫学、刻划人物、暗示情节等,不一而足,不但使小说充满浓厚的传统气息,更充分展现了小说中场景设计的艺术成就。

[关键词]元宵;场景;古典小说;空间书写

美国汉学家蒲安迪(Andrew H.Plaks)曾经指出:中国古典小说对“节令”的描写,大有将之视为“一种特殊的结构原则的地步”①,并扼要列举了“四大奇书”和《红楼梦》为例以说明。其中蒲氏更特别发现到“元宵节”此一节日的重要性,认为这是中国古典小说中时间布局的一个特点。

的确,蒲氏的观察是非常具有洞识力的,中国古典小说对节令的安排,往往具有特殊意义,正如他借《金瓶梅词话》中几个主要人物的生日观察到的,潘金莲在春节期间(元月初九)、李瓶儿在元宵节、吴月娘在中秋节,以及西门庆在夏季季末(七月二十八);每逢生辰,都有非常隆重的贺寿场面,而作者如此的巧妙安排、精心设计,毫无疑问地就已借此时序流转,撑起了《金瓶梅词话》的大多数情节架构,其间自然不无深意焉。但是,蒲氏或许并未注意到,“节令”虽然是时间性的,但在中国人的观念中,却已隐含着相关的空间概念,系联着许多场景(scene),可以说是探讨中国古典小说时空布局最佳的切入点。本文即拟以“元宵节”为中心,探讨“元宵节”此一节令在传统习俗中的时、空意义以及在整个中国古典小说中的运用模式及开展。

“元宵节”(festival latern)是中国传统的民俗节日,其源始应与古代元旦朝会的“庭燎”①有关,东汉到六朝时就有正月十五张灯之举②,陈朝开始大规模结扎“灯山”③;此时期又结合了民间“迎紫姑”④的信仰及北朝的“相偷”“打簇”⑤之戏,到隋初已形成热闹喧阗的一项庆典活动。隋文帝虽一度禁止,但隋炀帝为夸示富饶,又变本加厉,纳人佛教“燃灯”之举及民间百戏,遂相袭成风,唐代流衍未息,开始使用“元宵”一词,而于宋代以后蔚为大观,明清时期达到鼎盛的地步⑥。

“元宵节”尽管在字面形式上曾经有过“上元(节)”“燃灯(节)”“元夕”“灯节”“元宵(节)”等不同的变化,但所指涉的内容却是非常明确的——农历正月十五日,或者前后各延伸二日,正月十三日到十七日。

一、诗文里元宵“空间书写”的正声

从语言学的角度来说,“元宵节”是一个“语词”,不过,“任何一个语词都具有纵向的聚合关系和横向的组合关系,这样,一个语词就不仅仅是以其自身的方式存在着,它同时也以一种语义场的方式存在着,连结着许多“不在现场”但却暗中伴随着它的各类语词”⑦,它的语义维幅射的角度甚广,从道教“三元”之一的节日、民俗庆典中的节日,到节日期间种种人文、宗教、民俗的活动,以及其间种种的景观,都涵括在内,从语义场构筑成的场景,几乎是所有能理解“元宵节”此一语词意义的人都可以在脑海中轻易浮显的空间图像。基本上,中国的元宵节是“酒神式"(Dionysus)的,狂欢、纵酒、歌舞、激情、混乱,充满了原始的冲动与突破禁忌、藩篱的强劲力道,与中国儒家传统“阿波罗式”(Apollo)的理性、冷静、禁欲、节制,正相对立。如此的一个图像,历代文人或叙述,或描写,或抒情,或议论,写出不知凡几的诗文,以较早描写元宵情景的隋炀帝杨广及唐初苏味道的诗为例:

法轮天上转,梵声天上来。灯树千光照,花焰七枝开。月影凝流水,春风含夜梅。旛动黄金地,钟发琉璃台。《(正月十五日于通衢建灯夜升楼》)①

火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游妓皆稚李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。《(正月十五夜》)②这样的空间图像,充满了歌声、乐舞、灯火、光耀,可谓是“极尽视听之娱”,足以妆点盛世、粉饰太平。类似的空间描写,自隋、唐而下,在相关的史籍、笔记中所在皆有,如《隋书·音乐志下》载隋场帝大业六年(610)的盛况:

每岁正月,万国来朝,留至十五日,于端门外,建国门内,绵亘八里,列为戏场。百官起棚夹路,从昏达旦,以纵观之,至晦而罢。伎人皆衣锦绣增彩。其歌舞者,多为妇人服,鸣环佩,饰以花毦者,殆三万人。六年,诸夷大献方物。突厥启民以下,皆国主亲来朝贺。乃于天津街盛陈百戏,自海内凡有奇伎,无不总萃。崇侈器玩,盛饰衣服,皆用珠翠金银,锦罽稀绣。其营费巨亿万。关西以安德王雄总之,东都以齐王暕总之,金石匏革之声,闻数十里外。弹弦擫管以上,一万八千人。大列炬火,光烛天地,百戏之盛,振古无比。自是每年以为常焉。《(隋书》卷十五,《音乐志下》)

绵延八里的戏场,高达三万人的舞队,一万八千人的管弦乐队,锦绣缤纷,官民杂沓,所谓“大列炬火,百戏之盛,振古无比”,是何等的盛况!《宋史·乐志》亦记载宋徽宗朝类似的场景:

每上元观灯,楼前设露台,台上奏教坊乐、舞小儿队。台南设灯山,灯山前陈百戏,山棚上用散乐、女弟子舞。余曲宴会、赏花、习射、观稼,凡游幸但奏乐行酒,惟庆节上寿及将相入辞赐酒,则止奏乐。(《宋史》,卷一百四十二《乐志》)

在这段描写中,除了音乐、歌舞、百戏、灯山之外,还做了细部的描绘:“宴会、赏花、习射、观稼”,君臣百官,同庆佳节,其间的闹热、喧阗,洋溢于文字之外。这还是史籍中从“官家”的角度所作的概略记载;若干笔记小说中,从民间的角度对此一景象的描摹,更巨細靡遗,如孟元老《东京梦华录》③记北宋徽宗宣和年间的元宵盛况:

正月十五日元宵,大内前自岁前冬至后,开封府绞缚山棚,立木正对宣德楼,游人已集御街两廊下。奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里,击丸蹴踘,踏索上竿。赵野人,倒吃冷淘。张九哥,吞铁剑。李外宁,药法傀儡。小健儿,吐五色水、旋烧泥丸子。大特落,灰药。猾拙儿,杂剧。温大头、小曹,嵇琴。党千,箫管。孙四,烧炼药方。王十二,作剧术。邹遇、田地广,杂扮。苏十、孟宣,筑球。尹常卖,《五代史》。刘百禽,蚁。杨文秀,鼓笛。更有猴呈百戏,鱼跳刀门,使唤蜂蝶,追呼蝼蚁。其余卖药、卖卦,沙书地谜,奇巧百端,日新耳目。至正月七日,人使朝辞出门,灯山上彩,金碧相射,锦绣交辉。面北悉以彩结,山矶上皆画神仙故事。或坊市卖药卖卦之人,横列三门,各有彩结金书大牌,中曰“都门道”,左右曰“左右禁卫之门”,上有大牌曰“宣和与民同乐”。彩山左右,以彩结文殊、普贤,跨狮子、白象,各于手指出水五道,其手摇动。用辘轳绞水上灯山尖高处,用木拒

贮之,逐时放下,如瀑布状。又于左右门上,各以草把缚成戏龙之状,用青幕遮笼,草上密

置灯烛数万盏,望之蜿蜒,如双龙飞走。(卷六,《元宵》)

其中百戏的名目、奇技的艺人,以及灯山的细景刻画,呈显出来的正是一幅“宣和与民同乐”的太平景象。明末张岱的《陶庵梦忆》①则除此之外,又另写百姓的具体活动:

庵堂寺观以木架作柱灯及门额,写“庆赏元宵”、“与民同乐”等字。佛前红纸荷花琉璃百盏,以佛图灯带间之,熊熊}P kP。庙门前高台,鼓吹五夜。市度如横街杆亭、会稽县西桥,阁里相约,故盛其灯,更于其地斗狮子灯,鼓吹弹唱,施放烟火,挤挤杂杂。小街曲巷有空地,则跳大头和尚,锣鼓声错,处处有人团簇看之。城中妇女多相率步行,往闹处看灯;否则,大家小户杂坐门前,吃瓜子、糖豆,看往来士女,午夜方散。乡村夫妇多在白日进城,乔乔画画,东穿西走,曰“钻灯棚”,曰“走灯桥”,天晴无日无之。(卷六,《绍兴灯景》)

好事者卖酒,缘出席地坐。山无不灯,灯无不席,席无不人,人无不歌唱鼓吹。男女看灯者,一入庙门,头不得顾,踵不得旋,只可随势潮上潮下,不知去落何所,有听之而已。(卷八,《龙山放灯》)

大抵上,“庆赏元宵”“与民同乐”是元宵节空间书写的基本笔调,无论是诗或文,多多少少总会以夸耀、渲染的笔法,侈写其欢畅、热闹、富饶的景象,这点,我们从西湖老人《西湖老人繁盛录》、灌园耐得翁《都城纪胜》书名中的“繁盛”“纪胜”,可以窥见。

二、从“正声”到“变征”

不过,同样的空间场景,在书写的过程中,由于其它因素的介人,其所呈显的空间意义却很可能是大相径庭的;通常,最具扭转空间意义的因素,是时间。《隋书》《宋史》皆成书于易代之后,史臣摹写隋炀帝、宋徽宗夸示繁华、侈靡奢豪的粉饰太平之举,于表面华丽的书写之外,实际上是隐含着批判意味的,故《隋书·音乐志》在前述声光鲜艳的叙述之后,仅仅短短的“初课京兆、河南制此衣服,而两京增锦,为之中虚”几句,就使全部的空间书写产生意义上的变化。类似的例子,在孟元老的《东京梦华录》、张岱的《陶庵梦忆》,甚至周密的《武林旧事》、吴自牧的《梦粱录》中皆可看见。

孟元老在南宋绍兴年间写成《东京梦华录》,“一旦兵火,靖康丙午之明年,出京南来,避地江左,情绪牢落,渐人桑榆,暗想当年,节物风流,人情和美,但成怅恨”,借此书追忆汁京繁华,虽“庶几开卷得睹当年之盛”,但“古人有梦游华青之国,其乐无涯者,仆今追念,回首怅然,岂非华青之梦觉哉?”②家国之思、流离之哀、年岁之老,透过时间的转换,都使原有的空间意义渗人了深沉的感慨,梦想中的京华再如何美艳,也不免暗淡了光。张岱于国破家亡之后,披发入山,瞻乌无止,“鸡鸣枕上,夜气方回,因想余生平繁华靡丽,过眼皆空,五十年来,总成一梦。今当黍熟黄粱,车旅蚁穴,当作如何消受?遥思往事,忆即书之,持向佛前,一一忏悔”③,《陶庵梦忆》里的元宵观灯、放灯,艳光四射的空间书写中,于繁华中更透显出他心境的寂寞。

透过时间的差异,连接起两个不同的空间,物是人非,今昔对比,盛衰互见,点逗出几许沧桑的感慨,大有白头宫女闲话天宝旧事的寂寥与无奈。无论是向子諲(鹧鸪天)“紫禁烟花一万重。鳌山宫阙倚晴空。玉黄端拱彤云上,人物嬉游陆海中。星转斗,驾回龙。五侯池馆醉春风。而今白发三千丈,愁对寒灯数点红”①中流露的对时光飞逝的感伤,或是刘辰翁(柳梢青)“铁马蒙毡,银花洒泪,春人愁城。笛里番腔,街头戏鼓,不是歌声。那堪独坐青灯,想故国,高台月明。辇下风光,山中岁月,海上心情”②中浓郁的家国之思,元宵的空间意义,都由“正声”转为“变征”。刘辰翁的《宝鼎现》一词,更以上中下三阕分别连系了北宋、南宋初及南宋末三个元宵的空间图像,从欢乐、遗憾到希望破灭,而赋予了新的空间意义:

红妆春骑。踏月影、竿旗穿市。望不尽、楼台歌舞,习习香尘莲步底。箫声断、约彩鸾归去,未怕金吾呵醉。甚辇路、喧阗且止。听得念奴歌起。

父老犹记宣和事。抱铜仙、清泪如水。还转盼、沙河多丽。滉漾明光连邸第。帘影冻、散红光成绮。月浸葡萄十里。看往来、神仙才子。肯把菱花扑碎。

肠断竹马儿童,空见说、三千乐指。等多时春不归来,到春时欲睡。又说向、灯前拥髻。暗滴鲛珠坠。便当日、亲见霓裳,天上人间梦里。③

由“元宵节”语义场所构筑的空间,不仅可能因时间因素的介人而导致空间意义上的多样化,也可能因视角的差异,产生不同的解读。同样是烟火璀璨、歌舞欢腾的场面,在柳或的笔下,却是:或见近代以来,都邑百姓每至正月十五日,作角抵之戏,递相夸竞,至于糜费财力,上奏请禁绝之,曰:“臣闻昔者明王训民治国,率履法度,动由礼典.非法不服,非道不行,道路不同,男女有别,防其邪僻,纳诸轨度。窃见京邑,爰及外州,每以正月望夜,充街塞陌,聚戏朋游。鸣鼓聒天,燎炬照地,人戴兽面,男为女服,倡优杂技,诡状异形。以秽嫚为欢娱,用鄙亵为笑乐,内外共观,曾不相避。高棚跨路,广幕陵云,袨服靓妆,车马填噎。肴醑肆陈,丝竹繁会,竭赀破产,竞此一时。尽室并孥,无问贵贱,男女混杂,缁素不分。秽行因此而生,盗贼由斯而起。浸以成俗,实有由来,因循敞风,曾无先觉。非益于化,实损于民,请颁行天下,并即禁断。康哉雅、颂,足美盛德之形容,鼓腹行歌,自表無为之至乐。敢有犯者,请以故违敕论。”诏可其奏。(((隋书》卷六十二,《柳或传》)

在“元宵节”的语义场中,人群杂沓,男女同欢,看灯又看戏、看人也被人看,本来就是固有的内容,吴自牧也曾写道:“妓女群坐喧哗,勾引风流子弟买笑追欢。……又有深坊小巷,绣额珠帘,巧制新装,竞夸华丽。公子王孙,五陵年少,更以纱笼喝道,将带佳人美女,遍地游赏。”④元宵节金吾不禁,防闲大开,男男女女趁此佳节,刻意打扮,在欢乐融泄的气氛中,遗帕脱簪、密期幽会,实际上也是一个充满温馨的小场景。我们既可以从辛弃疾的《青玉案》词:“东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”中,看到一段隐隐约约、似有若无的“元宵邂逅记”;而从相传是欧阳修或朱淑贞所作的《元夕》词:“去年元月时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元月时,月与灯依旧,不见去年人,泪湿春衫袖”中,更可以看到一个发生在此一空间场景中凄美、浪漫而哀愁的故事。不过,同样的空间场景,柳或显然不作如是观。据《隋书》所载,柳或生性耿直严厉,在他看来,元宵节的各式庆典,不但糜费财力,更是堕落、鄙亵的象征,从奏章中两次强调“男女有别,防其邪僻”“男女混杂,缁素不分”可知,柳或以传统的道德标准建构、赋予了此一元宵节空间的另一个独特的意义。柳或的忧虑,事实上也并非过虑,据《旧唐书》卷5H中宗韦庶人传》载,唐中宗垂拱四年(688),“正月望夜,帝与后微行市里,以观烧灯。又放宫女数千,夜游纵观,因与外人阴通,逃逸不还。”①宫女趁佳节防检松懈的时机,阴通外人,逃离禁宫,此事显然有不为外人所知的复杂面向,但就古代道学家的立场而言,就是非常单纯的私奔、逃逸之罪。因此,类似柳或的观点,也是相当普遍的,如明代的湛若水,就以为“男女混杂,有伤风化”②,因而有“禁妇女观灯”之举:

访得南城寺僧先前创有梅将军祠庙,用以惑众祈求。人家妇女及娼优之人相杂往来,元宵之日,皆到本庙游戏烧香,因而混乱,不惟有伤风化,抑且亵渎名儒。合行南城兵马司着落当该官吏,速行禁止,凡岁时不许招引妇女娼优人等到庙烧香,因而杂乱,以伤风化等因到司。理合就行该城兵马,即日出给告示禁革,将本庙门封闭,仍取本寺僧人,及当地总小甲执结回缴,毋得故犯,取罪不便,须至牌者。《(泉翁大全集》卷83,《禁妇女不得于元宵游梅将军庙烧香告示》)

三、从图象到场景

从以上的论述中,我们可以发现,诗文中对“元宵节”的摹写,基本上是以“嘉年华"(carnival)式的描写为主调,盛夸其场面的奢华铺张与光鲜亮丽。而后,或细摹其中若干人物活动的小场景,以凸显元宵百无禁忌的狂欢与热情;或由此侈靡奢豪的炫目耀眼中别致感慨,以寄寓其对时政的讥讽与批判;或借由时间的转换,前后对照、映衬,以呈显其身世、家国的伤感;或直接以批判的角度,对此一嘉年华式的庆典所引发的混乱,提出禁戒或忧惧。

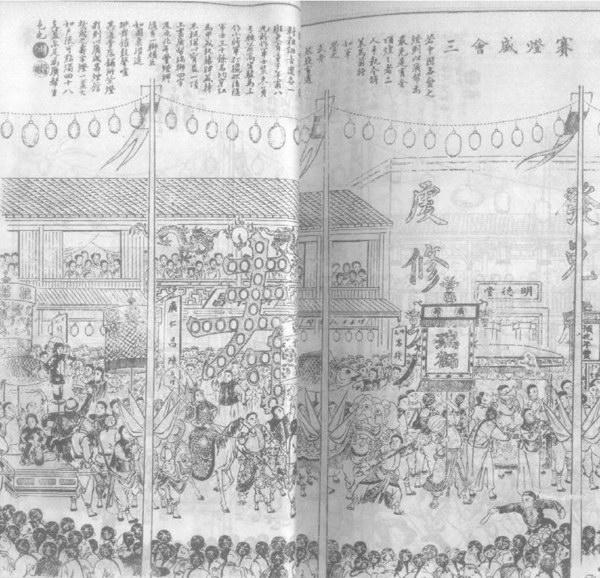

诗文之借用“元宵节”,主要在摹写实景或塑造意境,是以高一层的角度俯瞰元宵场景,以旁观者的立场审视、观赏其图像以及作者观此图像所产生的各种不同情感与感受。此一图像是单一、孤立的,就像是一幅附有文字说明的画。尽管如欧阳修《生查子》中有去年、今年元宵的冷热对比,刘辰翁的《宝鼎现》有北宋汴京、南宋杭州及南宋末当下的三个元宵图景,但基本上也不过就是二、三个并列的图像,以此图象为意象,点逗出作者的深沉感受。这点,我们可以借清末《点石斋画报》刊登的九幅<元宵盛景>来作说明。

这几幅《元宵盛景》图描画的是当时上海西方官商为庆祝上海开埠50周年(1953),协商中国官绅共同举办的庆典活动,从元月初十起,前后约共十天,画报一连刊出九张,详细摹画了当时的热闹情景,而大抵不外盛陈其灯景、华饰,唯第九幅别出一格,畫的是一个“翩翩衣服”的负债者,被债主扯住辫子讨债,而跪地求饶的景象。基本上,这九幅画颇有“连环画”的意味,但其中叙事的部分不多,图景虽云连环,却个别独立,作者躬逢其盛,目之所见,即图之以象,说之以文字。图象的作用,严格说来只是当成背景,文字虽云附录,却才是作为“画报”真正想表述的“新闻”。以图象当意象,是诗文表现的方式,如马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下”,借数个图象的并列连结,引起结句“断肠人在天涯”的沧桑感慨,就诗文之法来说,是“起兴”——“兴者,先言他物以引起所咏之词也”①。此一“他物”,或即目所见,或曾经经历,要皆实有其事其物,以物兴情。

中国古典小说中的“元宵节”,尽管有作者经历过的节庆实况渗透于其中,但就小说而言,此一图象是“虚构的”,作者为了表现某种意念、执行某种功能,刻意选择了“元宵节”的图象加以渲染、强调,是以意象为图象,作场景(场面)使用的。傅腾霄云:

小说中的“场面”,一般是指一定的人物,在一定的空间内活动所构成的画面。由于这种场面最利于矛盾冲突的充分展开,所以它既能生动表现各种人物风貌,也能急速地堆动故事情节的发展。②

换句话说,小说中的场景,实际肩负了作者意象表达的重责大任,无论是对人物的塑造或情节的发展,都有极巨大的作用。

在小说中,不同的场景拥有不同的功能,诚如韦勒克(Rene Wellek)和华伦(Austin Warren)在《文学论》(Theory of Literature)所点出的,“一个大发雷霆、暴躁的主角冲进暴风雨里。而爽朗的性情则似丽日和风”①,这两个场景,显然都是作者可以刻意设计以执行不同功能的。相同的场域,在不同的摹写下,常可以变幻出不同的场景,而具有不同的功能。以中国古典小说中的“佛寺”为例,在才子佳人小说作家笔下,常被设计成有情男女邂逅相遇,一见钟情的场景;而在“公案小说”中则被设计成藏污纳垢、淫孽色媒的场景;在武侠小说中,陈平原则认为具有“对刀光剑影的超越,并共同指向善武而不嗜杀的真正的大侠精神”②的场景功能。

然则,中国古典小说中是如何运用“元宵节”作为场景以发挥其人物设计、情节变化、主题凸显的功能的?

四、古典小说中的元宵场景

(一)借奢华隐含讥刺、转换主题

蒲安迪曾指出,元宵节“在明清文人小说家里特别富有魅力”③,以古典小说中节令出现的频率看来,确实如此。④古典小说中最早铺陈元宵场景的,应是平话小说《大宋宣和遗事》。

在历史上,帝王与元宵节关系最密切的,无疑属隋炀帝与宋徽宗,而他们俱属亡国之君,所呈显出来的节令特色,也可一言以蔽之曰:豪侈奢靡。不过,由于隋炀帝奢靡浮滥、侈费民生之举不可胜数,未必需要特别以元宵的奢华加以强调,已足证其罪辜,因此如《隋史遗文》《隋唐演义》《隋唐两朝志传》诸书,虽力低隋炀帝建迷楼、开运河、剪彩作花、造林成园的豪费,并予以强烈的批判外,并未引史书记载的夸炫外国使节以观灯之事,而《隋炀帝艳史》虽征引史书而有《东京陈百戏,北海起三山》一回,却也未明言与元宵相关。

至于宋徽宗,虽属暗昧之君,而于穷极奢华、剥削民力之事,“未若是之甚也”,更无若何道德上的罪愆,是以能证其以暗昧亡国者不多,元宵的奢华,便因此凸显而出。《大宋宣和遗事·亨集》载:

徽宗是个风流快活的官家,目见帝都景致,怎不追欢取乐?皇都最贵,帝里偏雄:皇都最贵,三年一度拜南郊;帝里偏雄,一年正月十五夜。夜州里底唤做山栅,内前的唤做鳌山;从腊月初一日直点灯到宣和六年正月十五日夜。为甚从腊月放灯?盖恐正月十五日阴雨,有妨行乐,故谓之预赏元宵。⑤

自此以下,大约有一千两百字的篇幅,摹写彩山灯景、市人游赏的盛况。有趣的是,在这段摹写元宵的末段,附带了一个小故事:一个因观灯而与夫婿失散的妇女,在领饮御酒之时,偷取了金杯,却凭借着急智与诗才,反获得徽宗嘉赏。宋徽宗尽管是荒侈无道之君,但这段有关元宵的空间书写,虽亦不无讥讽批判之意,却浓浓地透显出“宣和彩山,与民同乐”的味道。⑥类似的例子,在《水浒传》宋江于梁山坐了第一把交椅后,与李逵、燕青、柴进等赴东京看灯的情节中也可看见。

《水浒传》英雄排座次底定后,下一个关键就是“招安”,因此宋江明为看灯,实际上不无借此观望风向、探听虚实的用心。故此于元宵灯景,只是借几句话头、旧诗词虚写,未极力描摹其盛况。书中侧重的是写柴进簪花入禁院,见屏风上御书“四大寇”的名字,心中暗忖:“国家被我们扰害,因此时常记心,写在这里。”便将“山东宋江”四字刻刻下来示予宋江,宋江看后,“叹息不已”。①这段描写,其实已为“招安”定调,从此宋江将于“四寇”中除名了。既欲写宋江受招安,则对招安者徽宗皇帝仅以“惊得赵官家一道烟走了”微词反讽,亦已足矣,而大张旗鼓、严阵以待的力道,则转施于杨哉与高俅。这段元宵的空间书写,与《大宋宣和遗事》之归罪于小人,是异趣同归的。

宋徽宗庆赏元宵的事,于史有据,自然并非虚构;但小说中借此敷衍,却绝不是仅仅铺陈豪华、隐含讥刺而已,而是情节中相当重要的场景。《大宋宣和遗事》借此场景透露了作者对宋徽宗不无回护的潜意识,但情节张力较弱(盖是书纯就时间顺序铺陈,本就较少匠心);而《水浒传》这段观灯的情节,却无疑可视为全书主题转换的关键。

(二)借热闹以刻划人物、开展情节

基本上,这两段场景的描绘都不出元宵原有的氛围,而这也正是小说中元宵场景的基调。相对于前述二处对元宵热闹光景的描写,《金瓶梅词话》就更铺张扬厉了。《金瓶梅词话》中有五段关于元宵的描写,第一段是在第十五回《佳人笑赏玩灯楼,押客帮嫖丽春院》,文中以一大段将近五百字篇幅的文字细细描摹各色不等的“灯”以及市肆中各色赶趁元宵的行当,写得格外热闹。元宵节是李瓶儿的生辰,此时距花子虚因气丧身未久,李瓶儿借元宵及生辰名义,约吴月娘、孟玉楼、潘金莲、李娇儿等看灯,在情节上自有暗示未来西门庆终将纳李瓶儿为妾的作用,但更重要的是凸显潘金莲放浪的性格。盖潘金莲自私仆受辱后,稍微安分了一点,又因得罪李桂姐,被西门庆剪去了一绺头发送給李桂姐作表信,而后西门庆与李瓶儿私通,潘金莲被冷落在一边,以她这样水性的人,怎生甘得了寂寞?因此借元宵观灯细写潘金莲在楼前作张作致,“引惹的那楼下看的人,挨肩擦背,仰望上瞧,挤匝不开,都压足罗足罗儿,须臾哄围了一圈人”,然后借楼下浮浪子弟的纷纷议论,将潘金莲过去鸩害亲夫的丑事一一道出,可谓春秋之笔,而且也为后面陈经济人住西门府,“元夜戏娇姿”的情节暗埋伏线。当初西门庆是借“嫁外京客人”的名义,计娶潘金莲的,而“那条街上远近人家,无有不知此事,都惧怕西门庆是个刁徒泼皮,有钱有势”②,无人敢管敢说。而潘金莲自人西门府,深宅大院,足不出户,外头虽有传言,几人能够确认?错非利用元宵观灯,让潘金莲放乖卖俏、抛头露面,这段史笔也无从着墨。

陈经济是《金瓶梅词话》中的第二男主角,自十八回人西门府“花园管工”后,只与西门府中人打了个照面,尽管作者已点出他与潘金莲是“五百年冤家今朝相遇,三十年恩爱一旦遭逢”③,但这段乖违伦常的奸情,究竟是如何展开的,始终未有机会交代。第二十四回借元宵节西门庆设宴欢聚,一家子全都到齐,陈经济与潘金莲才有机会借敬酒而相互勾搭,且整个场景从厅堂延伸到厅前,只见两人调情戏谑,全失体统;而后潘金莲领一众人妇逛街赏灯,由于宋慧莲早觑破他俩的调情,故意厮缠着陈经济,与他打情骂俏①。这一大段场景,既点出陈经济与宋慧莲的风流,而潘金莲看在眼里,定然不是滋味,心眼素小的她未免暗恨在心,故此后来调唆西门庆陷害来旺,递解徐州,且嗾使孙雪娥讥骂宋慧莲,逼得她含羞自缢而亡。这段元宵场景,看似琐碎,却是后来情节的张本。

《金瓶梅词话》第四十二回《豪家拦门玩烟火,贵客高楼醉赏灯》的元宵场景,主要在呈显西门庆的豪富。这回主要是因西门庆家官哥儿与乔大户家的大姐襁褓结亲,乔家借元宵为亲家母李瓶儿贺寿,并为官哥儿送节,吴月娘礼尚往来,设宴款待乔家亲属。这时正是西门庆意气风发、家业鼎盛的时期,襁褓连姻,其实本是相互攀附,西门庆为逞豪华气派,制作了许多大型烟火架,命家仆抬放到街心施放。这自然引来了“两边围看的,挨肩擦膀,不知其数”,而对各色极尽灵巧的烟火,自然也有详尽的描绘。不过,也就在这烟火四迸、光焰齐明的场景中,作者倒笔一转,借烟火说道:“总然费去万般心,只落得火灭烟销成煨烬”,所谓“泰极否来”,已暗示西门家的鼎盛只不过是一瞬烟花而已。

第四十六回《元夜游行遇雪雨,欺妾笑卜龟儿卦》的元宵场景,尽管照例是一番热闹,但与前数回相较,分明冷落许多。西门庆此时醉酒人寝,吴月娘等妻妾齐聚听郁大姐唱琵琶词《一江风》,此词内容是叙说一个女子盼望情郎,从子时候至戌时,皆未见踪影,心下惨惨切切、凄凄凉凉,末句是“亥时去卜个龟儿卦”。吴月娘听了,便道“怎的这一回子恁凉凄凄了起来?”却原来是外头下起雪来。这一回作者借听曲、下雪(以及回首炉火突灭),点出西门家业即将步人衰境的征兆,同时也为隔日妻妾做龟卜作引子,暗示了李瓶儿未来的命运(官哥儿之死及因气丧生)。

第七十九回《西门庆贪欲得病,吴月娘墓生产子》是《金瓶梅词话》一书最关键的一段。此处的元宵场景,实际可向前后延伸,在十五日之前,西门庆乍见何千户娘子蓝氏,“一见魂飞天外,魄丧九霄,未曾体交,精魄先失”②,但无缘得一亲芳泽,只得借来爵媳妇消火,身体已经承受不住;元宵当天,在王六儿家已着实缠绵欢叙了一场,迷迷糊糊到了潘金莲处,又受她尽情播弄,将胡僧药一股脑喂食人西门庆口中,西门庆元气大伤,精尽继之以血,拖没几日,就一命呜呼。这场景的命意,作者表明“西门庆自知贪淫乐色,更不知油尽灯枯,髓竭人亡”,而刻意挑选李瓶儿生辰的当天种下祸根,其间的嘲讽、批判之意,也是呼之欲出的。

(三)借狂乱以开展情节

元宵节游人骄织、肩摩踵接的景象,无疑是所有元宵场景的共相,在灯火烟花的助长下,狂热而酣畅的嘉年华会于焉展开。然而狂热也者,在兴酣过度之下,其间的混乱自然也无法避免。混乱的原因,一则在于人众杂沓,正是宵小可趁的良机,二则挨肩擦背,多少免不了磨擦与冲突。《二刻拍案惊奇》第五卷《襄敏公元宵失子,十三郎五岁朝天》就写了一个宵小拐骗孩童的勾当,所幸王南陔聪明机灵,才免罹此灾;同时,《英云梦传》第二回《庆元宵善言滕武,进天香巧遇吴娃》,也写了滕武、温别二人见王云府中灯景豪华,起不良之意,趁元宵夜伙同贼党人府偷盗之事。在《异说反唐全传》第十四回《薛刚大闹花灯会,御楼上惊死高宗》中,则写性急好酒的薛刚,耐不住众人的挨挤,乘着酒性,“抡起双拳,向人丛中乱打。拳头如同铁石,打着人头头破血流,打着人不是筋断,就是骨折。看灯的男男女女,大喊起来,四下乱口。人多得紧,一时如何跑得及,前边一个跌倒,后边便一齐翻倒。要命的被打的慌,就在人身上乱踢过去,也不踢伤了多少人,挤倒灯架,拥塞不开,叫苦连天,喊声大震”,在此混乱的场面中,高宗命皇七子李昭出面维护秩序,却反遭薛刚踢死。这一回隐伏了其后薛刚反唐的情节,而导火线则正在此一元宵的狂热与混乱。

但元宵的混乱,更重要是导因于欢腾的气氛易令人沉醉,因而心理疏于防犯,“金吾不禁”,戒心无存。有心人士趁此混乱之际,有所图谋,也较易得逞。《水浒传》第三十三回《宋江夜看小鳌山,花荣大闹清风寨》即写宋江于元宵夜出外看灯,看得欢喜,“呵呵大笑”①,无意中被刘知寨夫人听到,诬指他为清风山的贼头,故此遭擒,引发了清风寨文武知寨的冲突,花荣人伙梁山。其重点就在戒心之松弛。《三国演义》中,则描写了三个趁元宵防检疏漏的空档,谋画起事,如第二十三回《祢正平裸衣骂贼,吉太医下毒遭刑》中,董承梦中欲“乘今夜府中大宴,庆赏元宵,将府围住,突人杀之。不可失此机会”杀曹操,虽云是梦,而特别选元宵当日,其用意可知。而第六十九回《卜周易管辂知机,讨汉贼五臣死节》中,耿纪、韦晃见曹操进封王爵,出人用天子车服,心甚不平,与金袆合谋,游说王必,“方今海宇稍安,魏王威震天下;今值元宵令节,不可不放灯火,以示太平气象”;第一百十九回《假投降巧计成虚话,再受禅依样画葫芦中》,姜维与锺会共谋,“来日元宵佳节,故宫大张灯火,请诸将饮宴。如不从者尽斩之”,欲劫胁众将,亦着眼在元宵节。此外,魏子安《花月痕》第四回《短衣匹马岁暮从军,火树银花元宵奏凯》亦有类似的运用,但却出以奇兵,韩荷生故意让蒲关城内放元宵花灯,以松懈敌方的戒备,“贼众因探得蒲关内大放花灯,所以毫无防备”,韩荷生攻其不备,伏兵尽起,大获全胜。但无论是《三国演义》或《花月痕》,都只是虚设一个元宵,未对场景多所描摹。《水浒传》梁山英雄攻打大名府一段,整个元宵场景的运用,就显得精彩淋漓了。

《水浒传》第六十六回《时迁火烧翠云楼,吴用智取大名府》一回,写梁山英雄为搭救卢俊义、石秀二人性命,由吴用定下计谋,道是“即今冬尽春初,早晚元宵节近,北京年例,大张灯火。我欲乘此机会,先令城中埋伏,外面驱兵大进,里应外合,可以破之。”故安排众英雄借赶趁元宵名目,先混人城内,而以时迁放火烧翠云楼为号。其中诸好汉装扮成猎户、粜米客人、仆者、客人、行脚僧行、云游道士、道童、公人等,以大名城的繁华而言,固是寻常可见人物,但在元宵节出现,却更不致启人疑竇;而邹渊、邹润扮做卖灯客人,王矮虎、孙新、张青、扈三娘、顾大嫂、孙二娘扮做三对村里夫妻,人城看灯,则更是顺理成章了。

而另一方面,梁中书镇守大名府,岂不知元宵节会“放灯惹祸”,给梁山军马可趁之机?但又恐遭宋江耻笑,不甘示弱,反而“比上年多设花灯,添扮社火,市心中添搭两座鳌山,照依东京体例,通宵不禁,十三至十七,放灯五夜”,并派闻达亲领一彪军马出城,去飞虎峪驻札,再着李成亲引铁骑马军,绕城巡逻。双方剑拔弩张、斗智斗力的紧绷情势,都借元宵场景一一呈露出来。其中描摹灯景的一段,引录如下:

大名府留守司州桥边,搭起一座鳌山,上面盘红黄纸龙两条,每片鳞甲上点灯一盏,口喷净水。去州桥河内周围上下点灯,不计其数。铜佛寺前扎起一座鳌山,上面盘青龙一条,周回也有千百盏花灯。翠云楼前也扎起一座鳌山,上面盘着一条白龙,四面点火,不计其数。①

至于元夜当晚的盛况,“银花火树不夜城”“烛龙衔照夜光寒”“嬉游来往多蝉娟”“灯球灿烂若锦绣”之句,可概一般。不过,“游人轇轕尚未绝,高楼顷刻生云烟”,梁山军马发动攻势,闻达的大寨被袭劫,时迁在翠云楼一把火熊熊烧起,诸好汉伏兵尽出,将大名府完全纳人梁山掌握之中。最后作者以一诗作结:

烟迷城市,火燎楼台。红光影里碎琉璃,黑焰丛中烧翡翠。娱人愧儡,顾不得面是背非;照夜山棚,谁管取前明后暗。斑毛老子,猖狂燎尽白髭须;绿发儿郎,奔走不收华盖伞。踏竹马的暗中刀鎗,舞鲍老的难免刃槊。如花仕女,人丛中金坠玉崩;玩景佳人,片时间星飞云散。可惜千年歌舞地,翻成一片战争场。②

巧妙地将整个战争与元宵场景结合为一,可谓是古典小说中写元宵最精彩的一页。

(四)借男女不禁以演风流佳话

元宵节因狂热、无检而引起的“乱”,尚不止此,《二拍》中曾谓:

只因宋时极作兴是个元宵,大张灯火,御驾亲临,君民同乐。所以说道“金吾不禁夜,玉漏莫相催”。然因是倾城士女通宵出游,没些禁忌,其间就有私期密约,鼠窃狗偷,弄出许多话柄来。(卷五,《襄敏公元宵失子,十三郎五岁朝天》)

又引李汉老《女冠子》一词,道“可见元宵之夜,趁着喧闹丛中干那不三不四勾当的,不一而足”。所谓“不三不四勾当”,自是道学家之言,宋代以来,男女防闲渐紧,而元宵节男女杂沓,无所禁避,道学家有此隐忧、批判,也不足为奇。但从男女交际而言,却正是一个绝佳的会面时机,元宵节灼热的灯火,从森严的礼教铁门限中透泄了一道春光,映照成一桩一桩的风流佳话。《西湖二集》第十六卷《月下老错配本属前缘》就借朱淑贞元宵观灯,想到佳人才子的韵事,对比自身鸳偶错配的感伤,将著名的《生查子》一词点逗出来。的确,趁元宵光景,邂逅相遇,月下偷期,是何等的浪漫,尽管若干私情密约,分明有违礼教,如《警世通言》卷三十八《蒋淑贞刻颈鸳鸯会》中蒋淑贞与朱秉中的幽欢就是选在元宵之夜;但少年男女,邂逅生爱,一见钟情,也未尝不是美谈。《喻世明言》第四卷《闲云庵阮三偿冤债》也是借元宵场景,写陈玉兰于“欢耍赏灯”之际,听得阮三郎弹唱之声,心生爱慕,后来因王尼姑的安排,于闲云庵私会,了此私情。虽然在故事中阮三郎一时贪欢,体虚而亡,但陈玉兰已有身孕,矢志不嫁,生子中了状元,毕竟还是有个“传为佳话”的结局。《喻世明言》第二十三卷《张舜美灯宵得丽女》的人话,也写了张生在元宵时看灯,偶拾诗帕,帕中附有来年元宵之约,遂于次年元宵赴约,得见丽女,共效于飞,生死相随的故事③。虽然穿穴踰墙,奸情悖理,但“两情好合,谐老百年”,时议未尝将此视为洪水猛兽。

至于正话部分,写得更是曲折细腻。故事说道张舜美元宵观灯,偶逢丽女刘素香,惊为天人,遂施出百般“调光”①手段,在其“调挨”之下:

那女子被舜美撩弄,禁持不住,眼也花了,心也乱了,腿也酥了,脚也麻了,痴呆了半晌。四目相睃,面面有情。那女子走得紧,舜美也跟得紧;走得慢,也跟得慢;但不能交接一语。②

次日,张舜美再往原处守候,刘素香昨夜已是目与心成,留下一个同心方胜,花笺写下元夜之约,双双成就好事。当夜,二人相约私奔,却为杂沓人群冲散,刘素香无所归止,为老尼收留;张舜美相思三载,复于尼庵重逢,破镜得圆,更中进士,遂拜望岳父岳母,正式结褵,得成佳话。从邂逅、调情、留笺、幽会、私奔到失散,皆在元夜十三到十五三天内发生,其间的元宵场景,无不发生作用;更有意思的是,在张舜美三年相思之间,还特地写了一段元宵睹景伤情、怀人的情节,更可见元宵在整个故事中的重要性。这段姻缘,虽是未经父母之命、媒妁之言的私情,但其间还刻意安排了观音大士的托梦相告,有意借神启(天定)来冲淡其间礼教的约制,可谓是后来才子佳人小说的先声。于是,元宵的空间意义中,又多了个旖旎多情的象征,由此而言,称元宵节为中国的“情人节”,其实也是深具意义的。

(五)借灯谜以炫学、刻划人物、暗示情节

在元宵节中,猜射灯谜的活动是自宋代以来就相沿的习俗。在古典小说元宵场景的设计上,自然也免不了有所表现。基本上,元宵节虽是庶民活动,但庶民在整个元宵节中多半是观赏者,所能参与的不过是若干买卖、表演事项,许多美轮美奂、豪华富丽的灯架、鳌山,皆是士宦、豪贵所搭建的,而诸多小说所描写的人物,也多半以这一阶层的人为重心,民间流传的元宵习俗,如“迎紫姑”“偷采葱”等,皆未在情节中展现。灯谜自明代以来,文人气息逐渐增浓,寝渐成为文人士子游戏文字的一项娱乐,故小说中描摹“灯谜”场景的用意,多半是在夸炫作者的才思。如众所周知的炫学小说家李汝珍,在《镜花缘》中见缝插针,恨不得将一身学术本领,尽显于小说中,在他笔下所摹写的元宵节,自然就集中在猜灯谜的场景。在第三十一回《谈字母妙语指迷团,看花灯戏言猜哑谜》智佳国中猜谜的一段,固然可以展现“智佳国”中人的智慧,也颇借此点出林之洋的粗鲁不文、唐敖的才学满腹,但此段恰恰继兰音畅谈“声韵(母)学”之后,“迷”“谜”相次,其炫学之意较然可知。而吴趼人《二十年目睹之怪现状》第七十四回《符弥轩逆伦几酿案,车文琴设谜赏春灯》,写车文琴张灯设谜,九死一生大展身手,连射数条,还得了个“时表”的大奖,用意也在于此。其间的谜底,出自《四书》《五经》者甚多,本就非一般百姓所能參与,而回互其词、设计机巧,即使文人阶层,也未必能射鹊中的。此外,《风月鉴》第十回《谜骂,春愁》中,嫣娘、引香、拾香众女子,亦齐聚猜灯,其谜题较前二书更难①,命意亦无非如此。

元宵张灯射谜,文艺气息自然深浓,此所以《青楼梦》中挹香、爱卿、慧卿众女,会挑选元宵节当天模仿《红楼梦》的“海棠诗社”,也开起诗社来的缘故②。但这也无形中限制了作者运用的空间,除非是以温文儒雅、蕴籍风流、诗书满腹的男女为主角,否则除炫耀学问、妆点热闹外就无用武之地。不过,《红楼梦》却是个例外。

《红楼梦》中有三回写到有关元宵猜灯射谜之事。其中第二十二回《听曲文宝玉悟禅机,制灯谜贾政悲谶语》中,先是元春于宫中命太监携出一七言绝句之谜,要众人猜射,谜面及谜底为何,皆未透露,但云仅贾环、迎春二人没有射中;随后众小姐、少爷又各出一谜,送人宫中让元春猜射,元春猜得有中有不中,而俱有赏赐,亦唯贾环、迎春未赏。此节刻意凸显贾环、迎春之不通文墨,尤其特别针对贾环。③其后贾母谜兴大发,命众人各自将谜作写下,一起猜射。从贾母、贾政、元春到众弟妹都有谜作,作者借此谜面,刻画众人性格,并各有寓意,非常成功地将人物性格及未来处境化人谜面之中,故贾政看了也“甚觉烦闷,大有悲戚之状,只是垂头沉思”。兹将之整理如下④:

此外,在第五十、五十一《芦雪庭争联即景诗,暖香坞雅制春灯谜》《薛小妹新编怀古诗,胡庸医乱用虎狼药》两回中,先是李纨、李纹、李绮、湘云各作了灯谜,接着宝钗、黛玉、宝玉亦各有谜如下:

最后,则是薛宝琴的十首怀古绝句的灯谜。此十谜俱无答案,大抵为呈显宝琴的才学而设计。①

灯谜在元宵节中,原不过是妆点热闹的益智游戏,但在曹雪芹笔下,此一场景的设计,不但能呈显出人物的性格,并隐伏其未来情节的遭遇,运用之妙,的确令人叹服。

结语

元宵节是中国民俗传统中的重要节庆,但从文化的角度来说,它不仅仅是依循故事作铺张扬厉的泛泛庆典而已,而是与全体民众生活息息相关的实质文化表现,千百年来,此一节庆深入民众日用伦常之中,展现出活泼、炫丽的民俗生命色彩与民族特色。不过,这还只是元宵节的“实际”状况,小说中的元宵,基本是为了配合情节、人物及主题的拓展而“虚构”的场景,此一场景固然承续了民俗中的种种特色,更值得注意的是,作者借此赋予此一节庆的意义。无论是上述五种运用、表现的任何一种方式,我们都可以察知到,所谓“奢华”“热闹”“狂乱”“男女不禁”“灯谜”等场景,基本上都是元宵空间语义维中固有的意义,而不同类型的小说、不同的作者,在运用上却各有偏重,互显异趣,充分展现了中国古典小说在场景设计上的艺术成就。

①蒲安迪(Andrew H.Plaks):《中国叙事学》,北京:北京大学出版社,1996年,第81页。

①《诗经·小雅·庭燎》:“夜如何其?夜未央,庭燎之光。君子至止,鸾声将将。夜如何其?夜未艾,庭燎哳哳。君子至止,鸾声哕哕。夜如何其?夜乡晨,庭燎有辉。君子至止,言观其旂。”所谓“庭燎”,即夜间为照明而燃烧的火炬。这是一首夜间君臣朝会、誇美君主车驾威仪的诗篇。诗中未言及聚会的时日或具体的典礼,但据《周礼·秋官·司烜氏》云:“司煊氏掌以夫遂取明火于日。以鉴取明水于月。以共祭祀之明齍、明烛共明水。凡邦之大事,共坟烛、庭燎。”所称“以鉴取明水于月”,可知必在月圆之时。依《周礼》下文又有“中春以木铎修火禁于国中。军旅修火禁。邦若屋诛,则为明竁焉”看来,应该就是初春的正月十五日。以此而言,正月十五日有夜间燃庭燎聚会之举,早在周代即已成为典礼之一。

②《宋书·礼一》引魏代王朗所说的“故事”(即旧例)中,有“正月朔,贺。殿下设两百华灯。”

③宋人蒲积中所辑《岁时杂詠》卷七中,收入陈后主《宴光壁殿遥詠山灯》《三善殿夕山灯》二诗于《上元古诗》中,有“杂桂还如月,依柳更疑星”“依楼杂度月,帶石影开莲”之句,扎灯如山,规模很大。

④“紫姑神”的传说首见于宋朝刘敬叔的《异苑》,梁朝昊均的《续齐谐记》、宗懍的《荆楚岁时记》都有记载,是当时民间于正月十五日流行的祭门户、卜蚕桑的祀典,后来在元宵节中也成为重要的民俗之一,故熊孺登<正月十五夜>诗有“紫姑神下月苍苍”、李商隐(上元夜闻京有灯恨不得观>诗也有“身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑”之句。

⑤《魏书·孝静帝纪》云:“四年春正月,禁十五相偷戏。”可知北朝在正月十五日也有一些民俗活动;而《北齐书》《北史》有关余朱文畅的传记里,也都提到了“自魏氏旧俗,以正月十五日夜为打簇戏,能中者即时赏帛”之习俗(《北齐书》作“打竹簇”),此与后来的角抵可能不无关系。

⑥有关明清以后元宵节的盛况,请参见陈熙远《中国夜未眠——明清时期的元宵、夜禁与狂欢》(《中央研究院历史语言研究所集刊》75.2,2004年,第283-329页)一文。

⑦徐岱:《小说形态学》,杭州:杭州大学出版社,1992年,第75页。

①[明]张溥辑:《汉魏六朝百三名家集·隋炀帝集》,台中:松柏出版社,1964年,第5026页。

②[清]圣祖玄烨敕编:《全唐诗(二)》,台北:艺文印书馆,1960年,第437页。

③[宋]孟元老:《东京梦华录》,《丛书集成初编》影印秘册汇函本,北京:中华书局,1985年。

①[明]张岱:《陶庵梦忆》,台北:开明书局,1957年。

②[宋]孟元老:《东京梦华录·序》,第1-4页。

③[明]张岱:《陶庵梦忆·序》,第1页。

①唐珪璋:《全宋词》,北京:中华书局,1995年,第957页。

②唐珪璋:《全宋词》,第3197页。

③唐珪璋:《全宋词》,第3214页。

④吴自牧:《梦粱录》,《宋史资料粹编》第四辑,台北:文海出版社,1981年,卷一《元宵》,第28-29页。

①此事在小说《混唐后传》第十三回,《结彩楼殡御评诗,游灯市帝后行乐》中亦有所披露,作者云“男女混杂,贵贱无分,成何体统”,亦属同样见解。

②《泉翁大全集》卷八十三,《元宵不许妇女观灯禁约》,台北:中央图书馆藏明嘉靖十九年岭南朱明书院刊万历癸巳修补本。

①[宋]朱熹:《诗集传》卷一,台北:台湾中华书局,1969年,第1页。

②傅腾霄:《小说技巧》,北京:中国青年出版社,1992年,第157页。

①韦勒克(Rene Wellek)、华伦(Austin Warren):《文学论》,王梦鸥、许国衡译,台北:志文出版社,1979年,第368页。

②陈平原:《千古文人侠客梦》,北京:人民文学出版社,1992年,第161页。

③蒲安迪(Andrew H.Plaks):《中国叙事学》,第82页。

④这点虽未有真正的统计数字出现,但笔者在阅读古典说部的过程中,明显察觉到“元宵节”的出现频率的确远高于其他节令。

⑤[宋]佚名:《大宋宣和遗事》亨集,台北:河洛图书,1981年,第431页。

⑥值得注意的是,《亨集》结尾,引了吕省元的《宣和讲义》,云“说得宣和过失,最是的当”,而主要在归罪于朝中小人,似有意开脱宋徽宗的荒侈行径。

①施耐庵、罗贯中著,李泉、张永鑫校注:《水浒全传校注》,第七十二回《柴进替花入禁院,李逆元夜闹东京》,台北:里仁书局,1994年。

②[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第九回《西门庆计娶潘金莲,武都头误打李外传》,台北:里仁书局,1996年。

③[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第十八回《来保上东京干事,陈经济花园管工》。

①[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第二十四回《陈经济元夜戏娇姿,惠祥怒駡来旺妇》。

②[明]兰陵笑笑生:《金瓶梅词话》,第七十八回《西门庆两战林太太,吴月娘玩灯请蓝氏》。

①书中写到,宋江身形“矮矬”,在人众中本不易被察觉,却因此一笑,被刘知寨夫人听到,故此惹祸上身。

①施耐庵、罗贯中著,李泉、张永鑫校注:《水浒全传校注》,第1111页。

②施耐庵、罗贯中著,李泉、张永鑫校注:《水浒全传校注》,第1118页。

③类似的情节,在《蝴蝶媒》第八回《赠寒衣义女偷情,看花灯佳人密约》中,写蒋青巖与沈兰英的元宵偷情,亦有描述,可以参看。不过最后蒋青庸六美同归,五世其昌,却未将沈兰英包含在内,属于纯粹的偷情了。

①这段萍水相逢的“调光”手段,可与《水浒传》中王婆的“挨光计”参看,兹引述如下:“雅容卖俏,鲜服誇豪。远觑近观,只在双眸传递;挨肩擦背,全凭健足跟随。我既有意,自当送情;他肯留心,必然答笑。点头须会,咳嗽便知。紧处不可放迟,闲中偏宜著闹。讪语时,口要紧;刮涎处,脸须皮。冷面撇清,还察其中真假;回头揽事,定知就里应承。说不尽百计讨探,湊成来十分机巧。假饒心似铁,弄得意如糖。”在色情小说《春灯迷史》中,作者写金华与韩娇娘的元宵相会,亦有“金华与娇娘只离著一尺来的,彼此又相看了一个不亦乐乎,金华又将红娘(指兰儿)一看,再把娇娘一看,竟娇娘比红娘更美十分,恨不能把娇娘一口吞在肚里终是他的意思,欲待用言语戏他,怎奈有崔栋与老妪不离左右,又且人多嘴杂,那里敢做一声”(第二回《观鳌灯暗约佳期,越粉墙偷弄风情》)的描写,可以参看。

②[明]冯梦龙:《喻世明言》,台北:河洛图书,1980年,第 370页。

①如“画了一个似龟非龟的东西,驼著一个碑,那驼碑的前爪拿著一面大锣,打《诗经》一句”,此谜的答案为“其乐只且”,将“快乐”别解成“音乐”而借大锣表现出来,是“系铃格”;而“且”字又用象形意会成“碑牌”,把虚字作实字解,真的非常难猜。

②《青楼梦》第十八回,《消除夕四人写新联,庆元宵众美聚诗社》。

③贾环所制之谜为:“大哥有角只八个,二哥有角只两根。大哥只在床上坐,二哥爱在房上蹲。”谜底是“枕头、兽头”。文词既粗俗不文,且纯就事物外形、所在设谜,毫无谜味。

④《红楼梦》中的灯谜,尤其是一些未有谜底的谜,历来红学家都非常有兴趣,但各人凭己意猜测,或中或不中,难于论断。以下关于灯谜的解说,主要是参看蔡义江《红楼梦诗词曲赋评注》(北京:团结出版社,1992年)一书的意见,但据其所附的各家解说资料而有所修正。

①据庚辰、戚序本补。

②此诗据畸纷雯所言,为宝钗所作,其后有人续补了宝玉、宝钗之诗,遂将此诗归于黛玉。依诗意,确应属宝钗之作,盖“朝朝暮暮”、‘旧日年年”者,正暗示了宝钗日后之一无所得,唯焦首、煎心而已。但如此一来,黛玉岂不就未作灯谜?依黛玉喜逞才的性格而言,当不至于,据畸笏叟“此回未补成而芹逝矣”来看,曹雪芹并未写完此回,可能黛玉、宝玉的压轴还来不及写出就逝世了。

③此为后人所补,实为旧谜,以曹雪芹在书中呈显的制谜功力而言,实不可能以抄袭方式为之。

④此亦后人所补,盖此诗径直无馀韻,不类宝钗所作,亦大失宝钗身分。

①相关的谜底,见蔡义江《红楼梦诗词曲赋评注》,第266、281页。