文化危机时代的文学抉择

——从《霍桑探案》看后殖民批评

杨 一

(香港大学 中文学院,香港 999077)

一、它山之石可以攻玉?

后殖民主义(post-colonialism)从20世纪70年代开始兴盛,与现当代西方很多文艺思潮都有着错综复杂的关系,它基于欧洲殖民主义的历史事实,主要针对跨文化研究,具有强烈的政治倾向和批判色彩。其代表性思想从宗主国与殖民地之间的关系出发,探究文化间的差异。张京媛曾有一个概括:“后殖民话语批评更为侧重分析新形势下的帝国主义文化侵略、宗主国与殖民地的关系、第三世界菁英知识分子的文化角色与政治参与、关于种族/文化/历史的「他者」表述,揭露西方形而上学的局限性。”*张京媛编:《后殖民理论与文化认同》,台北:麦田出版社,1995年版,第14页。

严格来讲,后殖民主义在诞生之初,更多被视为一股学术思潮,而并非一种单纯的批评方法和研究手段。但因其不同以往的视角和框架,后殖民主义的话语场催生了一系列理论和教义,为文学和文化批评提供了崭新的可能。这股学术思潮在世界范围内对文学批评和文化研究带来了革命性的影响,至今仍是当下学术思想界拥趸众多、影响广泛的领域之一。

后殖民理论得以广泛应用,渐成显学并历经数十年不衰的背后,有复杂的社会历史动因。从文学研究的角度出发,笔者认为还存在一种可能,即后殖民理论的基本宗旨使它可以把比较文学和文化研究融为一体。并且在某种程度上弥合了“影响研究”和“平行研究”的偏颇和不足。

研究跨语境的文学及文化,法国学派的“影响研究”是20世纪早期的主流模式,主张探求不同国度的文学事实上存在的影响关系。影响与被影响的经过路线上有三个要素:放送者(流传学或誉舆学)—传递者(媒介学,重要分支“翻译学”)—接受者(源流学或渊源学)。但无论具体研究对象如何,侧重点在三要素的哪个方面,从梵·第根(Paul Van Tieghem)到卡雷(Jean-Marie Carree),这一学派的代表人物,均不断强调确切的历史脉络和事实联系。如刘向愚所言,“从认识论的根源上,它是实证主义的、唯科学论的,而在方法上则是历史的、考据的、统计的。”*刘向愚:《从比较文学到比较文化》,上海:复旦大学出版社,2011年版,第92页。

虽然“影响研究”的方法本身有其存在的合理性,但过分强调事实根据,反而画地为牢,限制了适用范围。后来出现的美国学派,针对“影响研究”的保守与狭隘,提出了“平行研究”。“平行研究”的范围不再仅限于有明确事实联系的作家作品之间,而是扩大到从属不同时空,甚至不同学科的比较体(comparatum)之间。相较“影响研究”的严谨封闭,“平行研究”更加开放包容,但“平行研究”的“可比性”和“文学性”常常为人诟病。“平行研究”的自由如同一把双刃剑,在扩宽研究领域的同时,也使得这种相对缺乏事实论据批评更容易带有个人倾向及审美趣味,甚至导致肤浅与谬误。巴尔登伯格(Fernand Baldenperger)对此批评到:“仅仅对两个不同对象同时看上一眼就作比较,仅仅靠记忆和印象的拼凑,靠主观臆想把一些很可能游移不定的扯在一起找类似点,这样的比较决不可能产生论证的明晰性。”*张隆溪:《比较文学译文集》,北京:北京大学出版社,1982版,第4页。

后发的后殖民理论则挣脱了“欧洲中心主义”和“西方中心主义”的镣铐,“它对传统的经典文学起着强烈的解构和消解中心的作用,并着眼于差异政治、关注少数族裔的政治、经济及文化利益, 致力于使普泛意义上的第三世界文学和批评发出自己的声音。”*生安锋:《霍米·巴巴的后殖民理论研究》,北京语言大学比较文学与世界文学博士论文(2004),第1页。而另一方面其话语场建立在既存的史实上,其预设中就包含了一种“事实联系”,显得更具逻辑也更有说服力。

自法农(Fanon)《黑皮肤 白面具》的滥觞而起,大多数英美后殖民批评家主要聚焦于非洲文学的讨论。在后殖民主义的扛鼎之作《东方学》中,萨义德(Edward Waefie Said)所谓的东方主要指阿拉伯-伊斯兰世界。美籍印度女学者斯皮瓦克(Spivak)“发现”了印度次大陆。反观华语文化圈,尚未形成自成一体的完整后殖民批评体系。但这并不妨碍一些文学研究者和批评家,借后殖民主义的“杯酒”,浇胸中之块垒。尤其因为相似的历史环境,后殖民理论被广泛运用到港台乃至新马的文学文化批评中。后殖民思潮方兴未艾之时,就有学者运用一系列后殖民批评理论,解读他们熟稔的殖民地记忆,挖掘久被掩抑的历史与悲欢,在探讨与帝国主义和殖民化相关的课题方面显示出基本一致的方向。

其中著述最多、贡献最大的,首推王润华。这位祖籍广东,1941年出生于马来西亚霹雳州,1962年受教于台湾政治大学的学者。辗转于殖民地与“前殖民地”之间,他对后殖民理论有着旁人无法企及的深刻理解。从1978年的《中西文学关系研究》,到2011年出版的《探索“存在的遗忘”:浪子、橡胶树、榴莲、铁船、鱼尾狮——新加坡的移民、后殖民、边缘、魔幻写实、多元文化的书写与世界文学》,华文后殖民文学是王润华始终如一的文学史观。2005年新竹清华大学召开“后殖民的东亚在地化思考:台湾文学场域研讨会”,与会的很多学者,仍继承和借鉴了他为以“后殖民”为切入点,解读台湾和东南亚文学的标准和手法。

同样有百年之久的殖民地历史,后殖民批评在香港文学研究界中也呈出一种欣欣向荣之势。不少学者以全球化与后殖民论述为研究兴趣,利用后殖民理论,解读香港文化中的“他性”与“中国性”。曾任教于香港大学及岭南大学的梁秉钧教授堪称个中旗手,他不仅有《都市文化与香港文学》《民族电影与香港文化身份》等学术论著,还以也斯为笔名,创作过著名小说《后殖民食物与爱情》,用食物的线索与爱情的变换,在故事里诉诸自己的后殖民立场。其它专著还有浸会大学朱耀伟教授的《他性机器:后殖民香港文化论集》以及香港岭南大学教授许子东的《“后殖民小说” 与 “香港意识”》等。

当然,后殖民批评的影响,绝不仅限于港台及新马华文圈。在后殖民批评的连锁效应中,有学者将目光投向清末民初的中国大陆,汇集于在世纪之交的“东方巴黎”上海。例如汉学家林培瑞(Perry Link)对发生发展于这块近现代中国体制最为复杂、中西文化碰撞最为激烈的土地上之“鸳鸯蝴蝶派”研究,以及后来旅美学者周蕾(Rey Chow)对其的批评。虽然对“鸳鸯蝴蝶派”评价定义,乃至采取的研究方法都存在不同,但林培瑞和周蕾论述的前提却颇为一致。在林培瑞看来,城市居民在“逐步现代化的环境”中,经历社会巨变时的矛盾心态,是“鸳鸯蝴蝶派”文学得以流行的主要动因。周蕾虽对林培瑞“社会学”研究法提出了质疑,但她对“鸳鸯蝴蝶派”偏重于女性主义的解读,也首先承认了中国文学的“现代性”和“现代主义”与帝国主义的密切关系。

另一些研究者则走得更远,把五·四新文学,乃至20世纪的中国文化“现代性”,置于后殖民理论的语境中,予以检视和重审。

张宽提出:“近代以来传统的摧毁者对中国文化和弊端的攻伐,很少有哪一条不是事先被西方的殖民话语所凸显过的……如果我们承认中国曾经是一个半殖民国家,那我们也应该正视近现代以来的中国知识分子的心灵和认识论曾经被半殖民的事实。”*张宽:《文化新殖民的可能》,《天涯》,1996年第2期。张颐武同样认为西方话语的引进,让中国文学陷入了 “西方中心论”的桎梏中,“这种价值观使他们把文学划定了一些等级,把西方文学的许多观念、意识和写作趋向视为‘进步’,而排斥本土的文学。”*张颐武:《在边缘处追索》,长春:时代文艺出版社,1993年版,第176页。

这些以后殖民为理论武器的批评家们,结论和言辞不可谓不尖锐,他们尝试用后殖民理论进行颠覆式的解构,对一些长期存在、约定俗成的观点,譬如清末民初西学东渐的褒扬态度,提出了质疑及挑战。

他们的结论是否合理、有无偏颇,20世纪的中国文化,尤其通商口岸的都市文化,是否可以简单等同于殖民地文化,从真实的殖民经验中生长出来的后殖民主义框架,是否契合于近现代社会状况、历史条件均纷繁复杂的半殖民地半封建中国,我们可以从李欧梵(Leo Lee)对程小青作品的解读中管中窥豹,略见一斑。

二、现代性与本土主义的拮抗

2005年,李欧梵在《未完成的现代性》一书中,专列篇目《福尔摩斯在中国》,探讨“中国的福尔摩斯”霍桑和上海都市文化之间的关系。特别之处在于,他借用“后殖民”理论家霍米·巴巴(Homi K.Bhabha)的“模拟”(Mimicry)和萨义德(Edward .Said)的“主体性”(Subjectivity),来解释分析中国侦探小说之父程小青的作品。他提出“中国的福尔摩斯”,其实是一个“后殖民”理论引发出来的问题。程小青笔下的大侦探霍桑,是“被殖民者”学他的主子,外表惟妙惟肖,但独缺肤色。……霍桑故作爱国,可能是矫枉过正,或者说作者故意把霍桑的‘中国性’加强,以说服读者,然而他洋化和西化的一面,则显然是福尔摩斯的翻版。”*李欧梵:《未完成的现代性》,北京:北京大学出版社,2005年版,第198页。

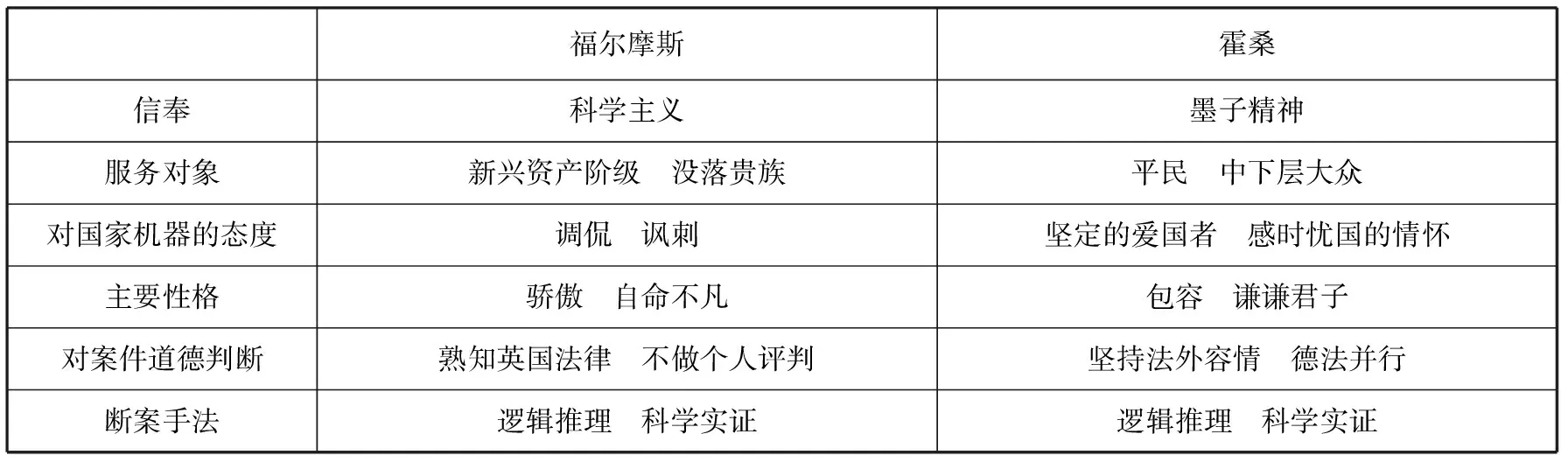

霍桑如何“模拟”福尔摩斯,两个大侦探之间有和异同,可参看下表。

福尔摩斯霍桑信奉科学主义墨子精神服务对象新兴资产阶级 没落贵族平民 中下层大众对国家机器的态度调侃 讽刺坚定的爱国者 感时忧国的情怀主要性格骄傲 自命不凡包容 谦谦君子对案件道德判断熟知英国法律 不做个人评判坚持法外容情 德法并行断案手法逻辑推理 科学实证逻辑推理 科学实证

西方侦探小说重证据、讲科学、能够体现现代社会守法律重人权。在最初进入中国时,几乎得到了一致的赞誉,认为它向闭塞的中国,吹来了一股“科学”与“人权”的新风。清末民初侦探小说大量译入,以至形成侦探热。近代西学翻译空前繁荣,而又以翻译侦探小说的数量为最。阿英在《晚清小说史》中回忆:“当时译家,与侦探小说不发生关系的,到后来简直可以说没有。如果说当时翻译小说有千种,翻译侦探要占到五百部以上。”*阿英:《晚清小说史》,北京:东方出版社,1996年版,第217页。而据陈平原记载“时人有看不起西方言情小说、社会小说乃至政治小说的,可没有人不称赞西方的侦探小说。”*陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,上海:上海人民出版社,1988年版,第45页。乃至鲁迅刘半农等新文化运动的旗手,都十分推崇西方侦探小说。中国侦探小说的创作,西方的影响不言而喻。从霍桑身上,无论是科学的查案方式、严密的逻辑推理,都可以看到福尔摩斯的影响。但当侦探小说被清末民初的中国作家赋予了民族风格和特色后,其本土性内涵却与西方侦探小说的基本原则发生了冲突。同为侦探小说的主角,智慧超群的个体,西方的大侦探福尔摩斯,是信奉科学主义,站在秩序之外、不停地用其它手段来检验和修正制度不足之处的人。而东方的后继者霍桑,却是一个崇尚“墨子精神”,兼具中国传统的士与侠之风范,秉承德法双重标准的坚定爱国者。英国后殖民理论家罗伯特·扬(Robert.Young)在其著作《白色神话:书写历史与西方》中这样解释“模拟”,“殖民地臣民像扮演模拟哑剧一样,抄袭殖民者的每一特征。”*Robert Young.White Mythologies: Writing History and the West.(New York:Routledge,1990), P147.从程小青的作品中可以看到,作者并未按照“逆写帝国”的模式再造出一个全盘西化的侦探,模仿者并不认同被模仿者的很多核心价值观,反而刻意地选择回避,做出中国化的修改。在霍桑的身上,“反模拟”的坚持似乎更压倒了“模拟”的顺从。

文学作为一种特殊的意识形态,往往可以揭露历史中一些为人们忽略的象征性话语。从这个盛行于民国的文学形象上,我们可以揣度:在事实面前,中国人被迫承认了外国的自然科学已走到了中国前面,于是中国人需要“师夷长技以制夷”,提倡新科学。创作方针尽管发生了变形,但传统文化的精神始终是一致的。即使在西潮的冲击下,也并未显示出陈旧的疲态,失去过往的地位和公信力。在东方遇见西方的过程中,西方文明对中国的冲击和中国的反应,是相当复杂的。

过去学界对20世纪初中国的现代化路程,多认为核心动因是欧风美雨的强势入侵,中国现代作家扮演着被动接受,或是鼓吹、模仿的角色。但20世纪中国本土侦探小说作为中西文化融合在文学层面的产物,它既是西方现代工业文明主动融入中国文化的一种体现,也是中国文化出于更新之需要而对西方文化的主动寻求,聚焦于西方文化和中国传统的跨界对话,文学的坐标系以现代科学法制精神为横,中国儒家文化为纵,思想交融与文学创作相互依存互为表里,组成一个具有通俗文学创造性,但实际上意涵复杂的诠释循环事件。因此近现代中国侦探小说的创作,不只涉及单纯的文学评论问题,除了具有文艺脉络上的多重意义,也可视作文化信仰、族裔传统等无形边界流动跨域、重新定义的隐喻,同时关乎中国华人社群在传统变迁的时代症候下,身份重塑过程中所伴随的文化认同与国家认同。现代中国侦探小说,虽然无疑是向西方学习的产物,但从民族情感与文化根源来看,它们更接近于“想象的共同体”(imagined community),由作为一种集体记忆的中华文化相互连结。对中华文明的集体意识,让作家们在熟练使用西方文体工具的同时呈现出对中国传统的回望。其侦探小说所表述的,西方的现代理性和传统的中国意识在清末民初华人社会中的关系,并非二元对立的割裂,反而彰显出某种程度的“黏着”。这使得他们的作品,时常存在融入和析出的冲突,传统与时代的对撞。先有无论彰显或隐藏,国族性常常透过文本浮现出来,以一种比较通俗的方式印证了西方的新兴流行小说与古代中国叙事传统之间存在着矛盾统一。在这一点上,西方榜样当然是中国侦探小说学习模仿的入口,然中华文化往往才是它的终点和精神归宿。契合海德格尔的理论,“根植于我们预先已有的东西,即先有(fore-having)之中。”*Martin Heidegger, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Being and Time(New York:Harper&Row , 1962),P.191.这种徘徊于“帝国”与“祖国”之间的“身份认同”,构筑起现代中国侦探小说“亦西亦中”的价值观和特性,继而在匡扶正义、寻找真相的旅途中,从文本形式结构的能指,到寓意内涵的所指,均呈现出一些值得关注的特点,一方面模仿西方侦探小说的结构而进行创作,一方面不断改写着侦探小说的内质从而开启了这一文体的中国化之旅。不仅是客观上有助阐明或宣扬现代主义的文学,而且与作家主体的母语、出生地、教育背景和文化传统紧密相连,同时呈现出以文学为手段理解中国现代化选择的思考路径和文化的多视角性。从1840年鸦片战争开始,西方对中国的影响,从政治军事的冲突,延伸至文化和意识形态的摩擦。而中国自身历史传统与文化经验的强势,使得中国传统文化走向现代化的过程,不能简单的归类为霍米·巴巴的后殖民话语理论中典型的:“殖民者的语言和文化对殖民地的语言和文化进行的撒播和渗透,使得殖民地的土著不得不以殖民者的话语方式来确认自我‘身份’。这样,在一种扭曲的文化氛围中,完成了心理、精神和现实世界的被殖民过程。从而,使被压迫与压迫者之间的对立关系,转化为文化的渗透和认同关系。”*王岳川:《当代西方最新文论教程》,上海:复旦大学出版社,2008年版,第343页。

陈晓明曾在文学理论的层面提出:“一方面,文学艺术作为一种激进的思想形式,直接表达现代性的意义,它表达现代性急迫的历史愿望,它为那些历史变革开道呐喊,当然也强化了历史断裂的鸿沟。另一方面,文学艺术又是一种保守性的情感力量,它不断地对现代性的历史变革进行质疑和反思,它始终眷恋历史的连续性,在反抗历史断裂的同时也遮蔽和抚平历史断裂的鸿沟。”*陈晓明:《现代性与中国当代文学的转型》,昆明:云南人民出版社,2003年版,第11页。对西方侦探小说中国化的系统研究,为该论断,抑或称为假设命题,提供了可具象化可操作,并且值得参考的新案例。在文学艺术革新的阶段,一种新兴文体的兴盛到成熟,是以一种迂回复杂的方式进行的。近现代中国侦探小说具有明显的时代特征,作者个人想象至少受到两种文化系统的调节,在针对外来文化基础的内部国族主义动力中,彼此削弱或相互重塑。以拉康的理论来比喻,如果说中国的现代性意味着一种想象自我主体性的确立,而近现代侦探小说为理想赋予了真实的主体。身处于政治尚未定型的激变时代,文学场域也同时错综复杂,多种势力结盟或抗衡,因为创作中特有的“中西二重性”,其形式与意识型态处在衔接传统与现代的交错地带,既挑战了中国古典传统的不变性,也同时质疑了西方现代文明之合法性。因此,就像现代主义文学被台湾学者刘纪蕙视为一种抗拒被国家想象“整体化吸纳”的现代性特质*详细论述参见刘纪蕙:《心的变异:现代性的精神形式》,台湾:麦田人文,2004年版。。西方侦探小说中国化的路程里所展现出的一种变异的、非常为的“反面书写”,也正说明了差异的文学语言如何铭刻了这种特质。它作为文字及文化价值相互指涉冲击下,对已身行为、价值及语言认知立场重新叙事的尝试,排除对该策略是否成功,“重迭的共识”是否对各种文化、伦理和知识采取了不偏不倚的判断,其本身已构成一个涉及多元、分歧与认同的公共性问题。因此对其的研究是对中国传统文化重新审视,也是对19世纪末20世纪初中国如何学习西方、改造或坚守自我、推动中国社会现代化进程中的再探索。

结语

针对后殖民批评在中国学术界的流行,陶东风曾说过:“由于中国曾经有过的‘半殖民化’和它的第三世界地缘,某种意义上可以说,后殖民主义是与中国问题最具相关性的西方批评理论之一。但是,这种‘相关性’并不能保证它能够准确把握中国的历史和现实问题。”*陶东风:《文学理论与公共言说》,北京:中国社会科学出版社,2012年版,第25页。忽略历史的复杂性和不可译性,直接采取后殖民理论,对近现代中国文化进行批评的方法,是不太合理的。笔者赞同赵稀方的观点:“简单将中国20世纪中国文化等同于文化殖民,这类宏论却未免过于粗疏。琢磨起来,其中问题多多。萨义德《东方主义》所解析的对像是阿拉伯及伊斯兰国家,并没有涉及中国,而中国的处境与这些殖民地国家显然并不相同,完全套用是不合适的。在西方的整个东方学中,汉学研究的情况与萨义德所说的‘东方主义’并不一致。”*赵稀方:《中国后殖民批评的歧途》,《文艺争鸣》,2000年第5期。如果忽略后殖民理论被提出时的预设,将权利、宰制、霸权、颠覆等抽象概念较为生硬地套用在其它的语境中,表面上可以得出更为新颖的解释和阐发,在仔细的推论下却容易走到逻辑的尽头。把西方文明作为衡量中华文化的唯一尺度,实则是理论本身的曲解与误读。文学文化研究不同于自然学科,因为涉及社会、历史、政治等种种因素的相互角力,使它很少有一种基准公式能够适用于不同场景,只需修改初始值就可运算出标准答案。因此要求研究者在讨论每一个主题或做出任何一个结论时,对方法和理论都需谨慎抉择。这是人文学科的复杂与易混之处,相反也正是它的魅力与挑战所在。

——评《后殖民女性主义视阈中的马琳·诺比斯·菲利普诗歌研究》