基于阻抗失配原理的新型轨交减振扣件研制

刘 中,祝文英,商卫纯,夏 丹

(1.宁波市环境保护科学研究设计院,浙江 宁波 315012;2.上海市环境科学研究院,上海 200233)

近年来,轨道交通(地铁及高架轻轨等)以其便捷、快速、准时、节能以及可以有效缓解地面交通拥堵等诸多优势,成为我国各大中型城市交通规划中的重要发展对象。

随着轨道交通建设的进行及大量新建线路的投入使用,在一些人口密集型城市,轨道交通噪声和振动对周边建筑的破坏以及对沿线居民的影响等问题逐步凸显出来。因此,轮轨振动噪声产生的机理、传递规律以及相应的减振降噪措施逐步成为工程技术人员研究的热点[1-2]。耿传智等研究了地铁振动在隧道-土层中的衰减规律[3];刘长卿等利用有限元法研究了地铁列车的轮轨激励对周边建筑物振动的影响[4];储益萍通过实测分析的方法研究了地铁结构振动及其噪声的相关性[5]。

轨道交通减振元件主要是钢弹簧浮置板、橡胶浮置板以及轨交专用减振器和减振扣件。浮置板减振效果相对较好,但是其成本较高,施工麻烦,且不易更换,因此只在少量减振要求较高的敏感路段才使用。而减振扣件,由于结构简单、成本低、易更换等特点,在轨道交通绝大部分线路段均有使用。

目前,全国范围内采用的减振扣件种类繁多,性能各异。总体来说,扣件主要是由铸铁件、减振垫以及锚固螺栓等构成,其作用是将轨道固定在道床上,并有一定减振效果。研究表明,轮轨激励对减振扣件主要造成拉压载荷,而现用各类扣件的减振垫主要由实心橡胶构成,其压缩损耗因子(对纵波的衰减作用)非常小,这就使得减振扣件的效果受到了限制,通常在5 dB~7 dB以下。考虑到橡胶的切变损耗因子远大于其压缩损耗因子,如果在传统橡胶垫内设置一定声学结构,使得轮轨激励产生的压缩变形转化为剪切变形,并使得结构振动能量在橡胶垫中不断来回反射,即可增加振动能量的吸收,增强减振效果。

因此,本文基于结构声的阻抗失配原理,对传统橡胶减振垫结构进行优化改进,在通过数值计算验证结构有效性的基础上,进一步研发了一套新型的减振扣件,并将其在试车线上与现用扣件进行比对试验。

1 橡胶隔振垫中的结构振动传递

通常情况下,扣件的减振垫主要由橡胶材料构成。列车经过时减振垫主要受轮轨的冲压载荷作用,因此结构振动能量在减振垫中主要以压缩波(纵波)的形式传递。若将整个隔振垫分层,且层与层间阻抗不匹配,根据文献[6],结构波在传递过程中遇到阻抗突变界面时会发生透射及反射,同时有部分压缩波会转化为剪切波及弯曲波(横波),同时伴随一定近场效应。

以两层结构为例,在分界面处建立局部坐标系。由于轨道交通激励的能量主要集中于1 Hz~80 Hz低频段[7],其波长和轮毂尺度均大于减振垫的几何尺寸,因此激励可以等效为法向入射的平面波。

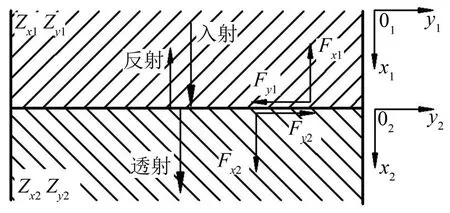

此时,界面两侧的结构波质点振速分别可以表示为(坐标系见图1)。

图1 阻抗失配界面及局部坐标系

层1:

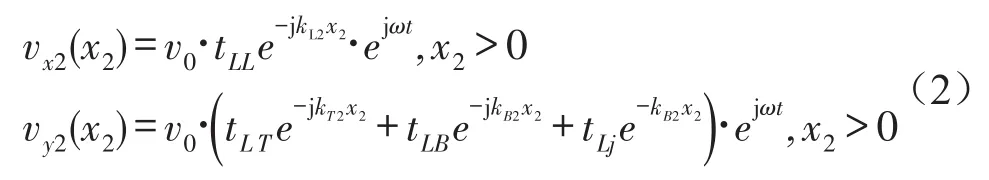

层2:

其中:v0是入射波幅值;kL、kT、kB分别是纵波、剪切波和弯曲波的波数,分别以1、2区分所在的层;rLL、rLT、rLB、rLj和tLL、tLT、tLB、tLj分别是结构声反射和透射系数,下标L表示纵波,B表示弯曲波,T表示剪切波,j表示近场效应。

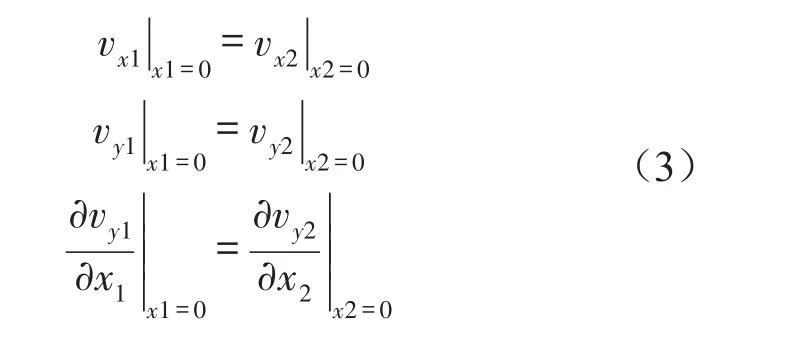

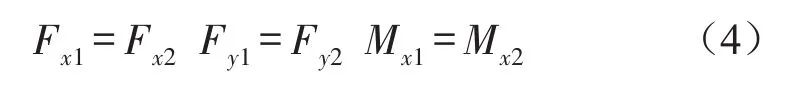

设两层x、y向阻抗及旋转阻抗分别为Zx1、Zx2、Zy1、Zy2、Zθ1、Zθ2,则分层界面的边界条件可以表示为:

(1)位移边界条件

(2)力平衡条件

根据文献[6],近场波不传递能量,若忽略近场效应,将位移表达式(1)、式(2)代入边界条件式(3)、式(4),便可得到压缩波入射下结构振动的透射和反射系数以及波形转换的相互关系。

2 基于阻抗失配原理的隔振垫设计

由上述分析可见,压缩波入射情况下,结构振动能量透射、反射以及波形转换主要取决于界面的阻抗比。因此,只要在减振垫结构内设计一定结构,形成阻抗突变,就能使得轮轨产生的压缩波(纵波)在阻抗突变界面产生反射,同时转化为损耗因子更高的剪切波和弯曲波,从而大大增加减振垫对振动能量的耗散。

借鉴微穿孔板的吸声原理,对传统橡胶减振垫进行改进。为了保证开孔后的减振垫的静刚度基本保持不变,沿垂向设置等间距小孔阵列;同时,为了进一步提高纵波能量反射和加强波形转换,又在此基础上对孔的形状进行了调整,使每个孔均有截面突变,如图2所示。

图2 改进后的减振垫

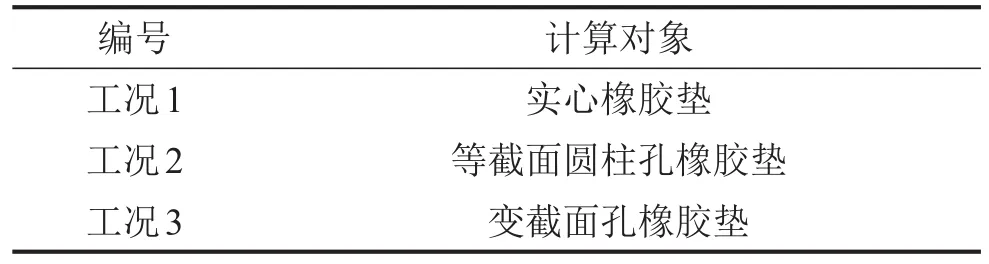

对3种不同的橡胶垫的隔振效果(传递损失)进行计算与比对,计算工况如表1所示,计算结果见图3。

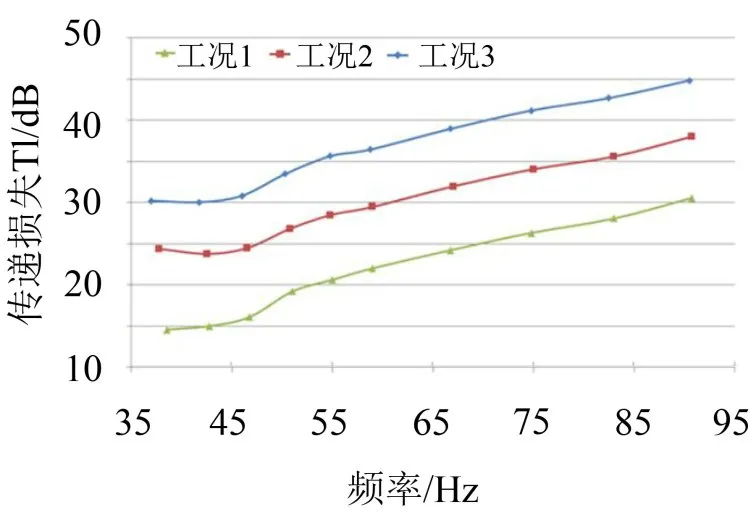

表1 计算工况

图3 不同橡胶垫传递损失

为了验证理论的有效性,通过调节消声垫橡胶的硬度使得3种橡胶垫的静刚度相同。同时,计算频率在地铁主要激励频率范围内[7]。

由图3的计算结果比较可见:

(1)在静刚度相等的前提下,开孔后的橡胶垫的结构声传递损失大于实心橡胶垫,验证了阻抗突变可以抑制结构振动的能量传递。

(2)当开孔由等截面圆柱改为变截面后,阻抗失配效应增强,结构声传递损失进一步增加,为实际产品的设计提供了依据。

3 新型地铁减振扣件的研发及轨道试验

在结构优化后的减振垫基础上,开发了一套新型减振扣件——波导耗能新型扣件,并在轨道交通试验段进行了上线试验。

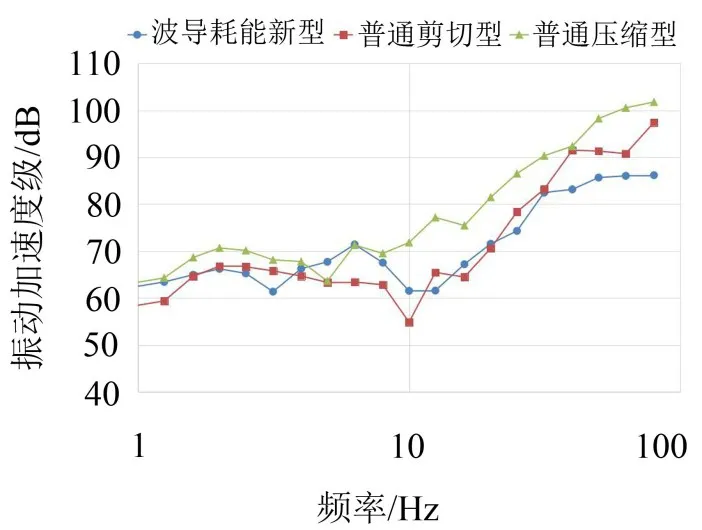

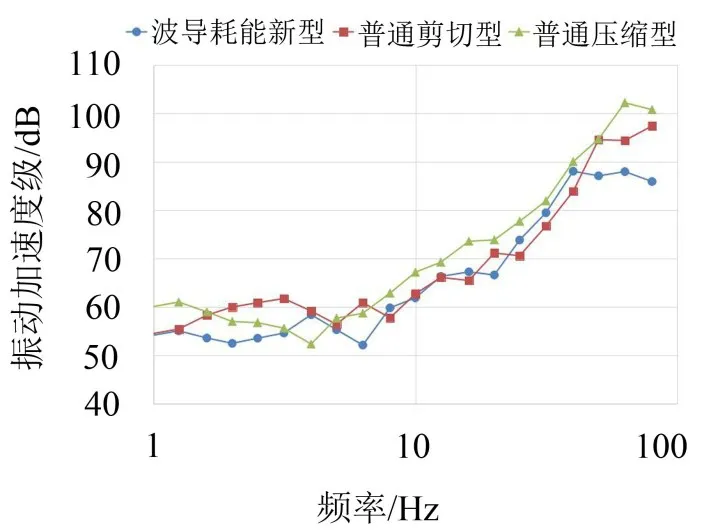

试验中,3种扣件(普通压缩型、普通剪切型和波导耗能新型,见图(4))分别被安装于试验轨道上地基条件基本相同的3个分段,测量列车以恒定车速匀速通过时扣件下方道床的加速度响应,并对其频谱进行比较。

图4 安装在实验线上的3种扣件

图5、图6所示的分别是列车以50 km/h和30km/h车速通过时,3种不同扣件下方道床上的振动加速度频谱。根据上海市地方标准[8],地铁列车振动的考量频率范围为1 Hz~80 Hz,因此图中重点给出了1 Hz~100 Hz的数据。

图5 50 km/h车速工况下不同扣减下方道床振动加速度频谱

图6 30 km/h车速工况下不同扣减下方道床振动加速度频谱

由频谱及振动总能量比较可见:在同等车速条件下,波导耗能新型扣件下方道床的振动加速度要明显低于普通减振扣件下方道床的振动数据。同时,剪切型隔振器下方的实测数据要低于压缩型扣件的结果,该结果表明:

(1)橡胶在剪切变形时比其在拉压变形时对结构振动能量有更好的耗散效果,从而提高了隔振量;

(2)由于不存在结构波反复反射,纯剪切型的减振扣件的减振效果也存在一定局限;

(3)利用阻抗失配原理优化减振垫以及新型扣件是可行的,波形转换加上结构波不断反射吸收可以进一步增大振动能量的衰减。

4 结语

本文根据传统减振扣件橡胶减振垫的局限性,基于结构波阻抗失配和波形转换理论,优化改进了扣件的橡胶垫。通过在橡胶层内设置声学结构,使入射波在声学结构间不断反射并产生波形转换。特定的声学结构可以将纵波尽可能能多地转化为弯曲波和剪切波,并通过阻尼将其吸收,从而提高减振效率。

通过新型减振扣件在试验线上的测试结果可见:

(1)压缩波在实心橡胶层中的耗散相对较小,使得传统减振扣件的减振效果受到限制;

(2)阻抗失配是导致结构声散射的主要原因,在橡胶层内设计适当的声学结构,可使得入射纵波尽可能多地转化为剪切波,并在结构内不断反射,增强结构振动能量耗散,可提高扣件的减振效果;

(3)基于阻抗失配和波形转换原理设计的减振扣件在静刚度相等的情况下比传统减振扣件有更好的减振效果。这对轨道交通减振元件的设计具有一定工程指导作用。

参考文献:

[1]雷晓燕,圣小珍.铁路交通噪声与振动[M].北京:科学出版社,2004.

[2]耿传智,余庆.地铁轨-道结构减振性能的仿真分析[J].同济大学学报(自然科学版),2011,39(1):85-89.

[3]耿传智,廖志军.地铁振动衰减特性研究[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(3):85-89.

[4]刘长卿,车驰东,吴庞.地铁振动对地面建筑物影响的数值分析与测试[J].噪声与振动控制,2013,33(3):188-193.

[5]储益萍.地铁引起的结构振动与噪声及其相关性分析[J].噪声与振动控制,2011,31(4):85-88.

[6]CREMER L,HECKEL M,UNGAR E E.Structure-borne Sound.Second edition[M].Berlin:Springer-Verlag,1988.

[7]王志强,王安斌,白健,等.成都地铁轨道GJIII型减振扣件振动控制效果分析[J].噪声与振动控制,2014,34(3):190-194.

[8]DB 31/T470-2009,城市轨道交通(地下段)列车运行引起的住宅室内振动与结构噪声限值及测量方法[S].上海:上海市质量技术监督局,2010.