试论中西医协同发展与中华医药传承的关系

——基于近代厦门老药铺数量和分布的考证*

郑 彦

(厦门城市职业学院老字号传承与发展研究中心 厦门 361008)

2016年中医药局在《中医药发展“十三五”规划》中提出“中医药发展更加包容开放。中西医相互取长补短,建立长效可持续中西医协同发展机制”的发展目标。究竟中西医协同发展在中国传统医药振兴中扮演什么样的角色,我们该如何处理中西医协同发展与中国民族药业传承之间的关系呢?笔者拟以民国时期厦门地区的老药铺调查分析为例,通过历史发展的角度,对西医在中国的传播及其对中华医药事业传承发展的影响提出一孔之见,也为今天的中华医药老字号振兴提供一些借鉴参考。

1 民国时期厦门地区中西医协同发展的背景介绍

早在清代,厦门已是闽南药材、药品的集散地。康熙22年(1684年),施琅请设海关,对海味鱼、燕窝、鲍鱼以及160多种粗草药材如冰片、人参、熊胆、鹿茸、牛黄等征税,关税收入高达十万五千两,占全省一半多,可见当年厦门药材贸易的兴旺发达[1]。1843年,五口通商,厦门开埠,本地经济进一步发展。到了民国时期,厦门的医药产业已比较繁荣。一方面,厦门地处北纬约24°位置,气候湿热,蚊虫多,在现代医药尚不成熟的年代,痛风、感冒、胃肠疾病等均可能危及健康,所以厦门家庭多有备药的习俗,几乎家家都有专门的药柜,储备各色药材,以备不时之需。另一方面,在南洋生根的众多华侨往返于厦门与南洋之间往往也要购买携带家乡的药材。这就为民国时期厦门的医药产业提供了非常好的商机。除了传统民族医药,以19世纪中期美国教会在鼓浪屿创办第一家西方医院为开端,西医也在厦门得到传播和发展,并与当地中医相互学习、融合发展。

由于年代久远,加之当时档案资料保存手段落后,今天已很难对民国时期的厦门地区中西医协同发展情况获取具体、准确的信息了。因此,笔者尝试以厦门地区医药老字号研究为突破口,根据民国时期的文献记载,对民国时期厦门老药铺数量、分布特点进行还原、梳理考证和分析,然后通过对其中传承至今的“百年老店”进行案例分析以对中华医药业的传承发展秘诀进行探索。

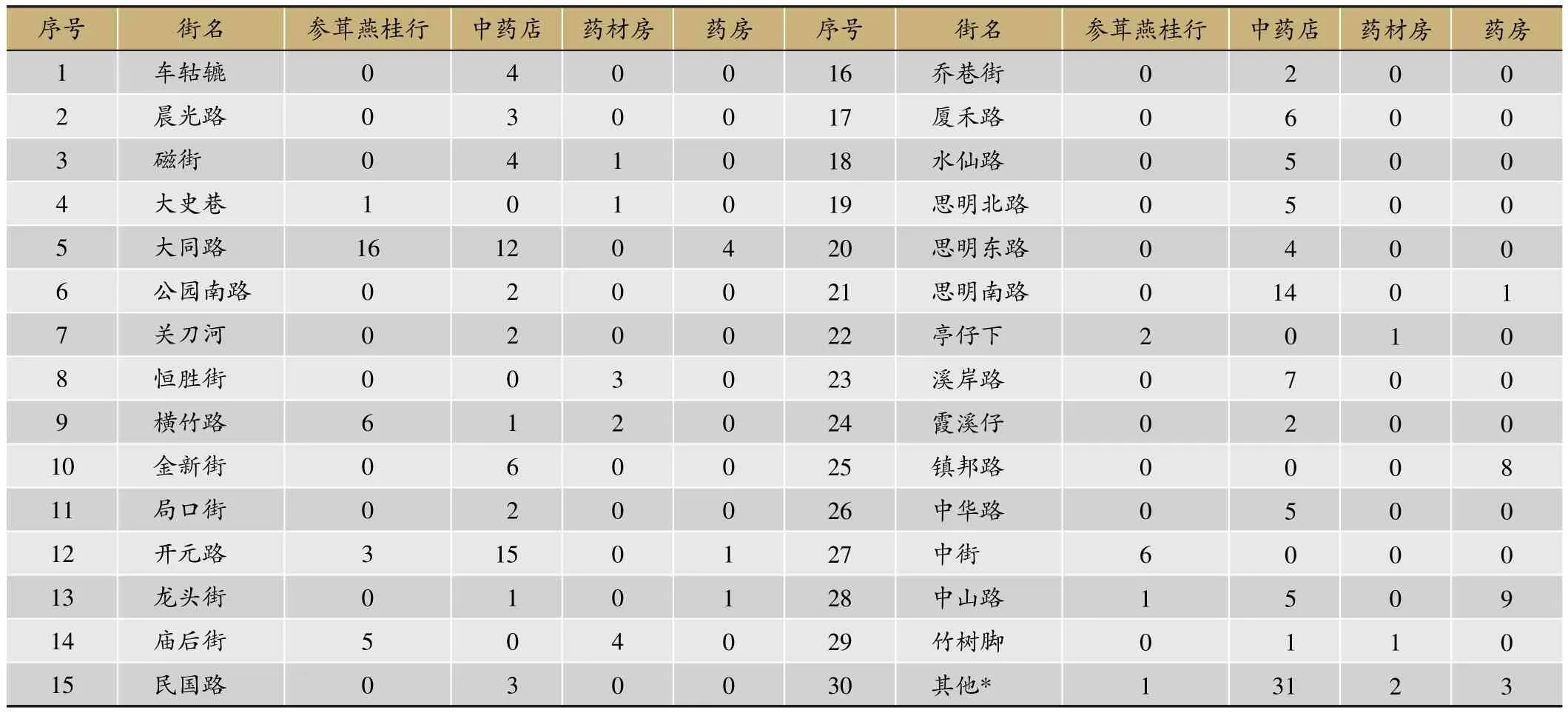

表1 民国时期厦门225家药铺的业态及位置统计

2 对民国时期厦门的医药老字号的调查分析与案例考证

2.1 民国时期厦门医药老字号的数量与分布特点

本文研究的厦门医药老字号的资料来自民国二十一年(1932)出版的《厦门工商业大观》(后文简称为《大观》)。根据《大观》中列出的商号名称和街巷座落,可知民国时期厦门共有229家药铺登记在册,由于年代久远书页破损导致有4家药铺无法辨认,最终获取到的原始数据总计为225家药铺,他们分布在厦门的68条街巷。这些老药铺的业态及位置统计如表1所示。

通过表1中老药铺数量的统计分析,民国时期厦门地区的药铺第一街应当是位于大同路,这里云集了16家参茸燕桂行、12家中药店、4家药房。药业规模上仅次于大同路的是思明南路和开元路,这两条街巷上的药铺也颇具规模,老药铺数量分别是15家和19家。然后是中山路、镇邦路,虽然规模不及前面三条街,但是在中山路、镇邦路上的老药铺却以西药店为主,因此它们是近代厦门打破传统中医垄断地位以及中西医协同发展的主要街区。表2是民国时期厦门的药铺最集中的五条街巷的商号分布情况一览。

在《厦门工商业大观》所列出的四种类型的药铺中,药材房这一业态并未出现在五条主要街巷上[2]。这可能是由于药材房的进货、运输都需要集中,因而具有显著的产业集群特点。从表一可以看出,民国时期的药材房基本集中在横竹路、恒胜街、庙后街一带,因此可以推定民国时期的药材房产业集群位于如今的人和路附近****** 参见人和路之释义,横竹路、恒胜街、庙后街均为人和路的路段旧称。《厦门市地名志》P257。。如今的厦门人和路,已经变成了台湾小吃一条街[3]。

2.2 对厦门地区三家长寿医药老字号的考证与分析

翻看民国时期的厦门老药铺,当时的225家老药铺中绝大多数今天已经消失。然而也有一些当年的老字号仍然存活至今。其中资料相对完整、发展脉落清晰的老药铺经笔者考证更是凤毛麟角。表3是笔者梳理的三家传承至今的老药铺的传承故事和发展现状。

表3表明长寿医药老字号的发展规律:三家存续至今的老药铺在当时都有自己的核心产品从而具有较高的知名度和品牌认知,如今他们都选择了连锁经营的模式适应今天的发展。

万记药店是厦门唯一一家医药行业的中华老字号——光华大药房的前身。1932年的《厦门工商业大观》记载,“中药店:万记,中山路二四二号。中医林枝

表2 厦门药铺最集中的五条街巷的商号统计一览表

资料来源:笔者根据民国二十一年(1932)《厦门工商业大观》中所记录商号统计整理藩。”而在1947年《厦门大观》“国药业调查”栏目中的记载却是:“商号万记,负责人林锦康。店址中山路一二一号。”[4]经笔者考证,林枝藩正是林锦康的父亲******** 作者根据《厦门日报》1952年2月21日第二版读者来信一文确认林枝藩、林锦康系父子关系,林枝藩医师在万记工作的时间超过20年(1932—1952),但1947年的《厦门大观》可以证明,儿子林锦康在1947年前已经接班成为万记的负责人了。。从发展历程上看,万记在民国时期经历过店铺搬迁(由中山路二四二号改到一二一号)、父子传承,至解放后公私合营,如今又走上了连锁经营发展之路。

表3 怀德居、万记、屈臣氏的商号发展简明表

最典型的当属屈臣氏,屈臣氏是英国商人在厦门设立最早的两家药房之一[5]。图1是民国时期屈臣氏药房在报纸刊登的一则广告,可以看出当时的屈臣氏药房采用了中西医结合的经营策略。1937年日本侵华屈臣氏停止了中国大陆的业务,1963年被李嘉诚收购改组,1989年重新回到中国大陆,其经营范围以由药品延伸到个人护理用品、保健品和食品等,门店超过3 000家。今天我们在厦门街头随处可见的屈臣氏店铺跟1932年开设在镇邦路的屈臣氏西药房早已不是一回事,然而也正是这种彻底的变革让屈臣氏这个品牌在今天再创辉煌。

图1 民国时期厦门屈臣氏老药铺在报纸刊登的广告

可见,老药铺永续经营的秘诀在于品牌价值创造和经营模式创新,以往的子承父业、代代相传、墨守陈规的经营观念终究不敌时代的发展和城市的变迁而终将成为过去式。

3 对民族医药传承与现代化的总结与思考

3.1 西医西药的传播推动了近代民族医药业的现代化

在笔者研究的民国时期厦门地区的225家老药铺中,有参茸燕桂行41家、中药店142家,药材房15家,药店(西医)27家,西药店占比仅为12.0%,可见想见当时中医在整个医药行业中的优势是压倒性的。尽管如此,现代西方医药在民国时期也已进入厦门传播发展并逐渐推动了中国民族医药业的现代化。西方医学的传播打破了传统中医一统天下的格局,而中西医学的碰撞、交流与互补促成了中国医学发展的新阶段。根据《厦门工商史事》的记载:厦门有西医西药的出现,是从19世纪中期美国教会在鼓浪屿创办的一家医院开始的。有一位厦门人叫罗正卿的在这家外国人办的医院当学徒,跟一位美国医师学习医术,研究西医学。学成之后,约于1883年间就在本市廿四崎脚自己开设一家“寿仁堂”药房兼门诊。从此,罗正卿便成为厦门有数的中国西医。“寿仁堂”的问世,为厦门西医西药的发展起了积极的促进作用[6]。由于当时的西医规模较小且不为国人熟悉,西医西药只能在小范围市场抱团取暖、集中发展,例如在镇邦路上经营的8家西药店。西医西药在近代中国的传播从局部开始,进而逐渐打破中医的垄断地位,推动了我国中西医结合药店的发展和民族医药业的现代化。比如民国时期在厦门的中山路上便出现了5家中药店与9家西药店共同发展、相互竞争的局面。就中医传承发展的角度而言,中山路上这5家中药店表现最为出色,其中就有万记和怀德居这2家鼎鼎大名的医药老字号。

3.2 中西医相互竞争与学习借鉴是民族医药业传承的关键

今天,笔者在《大观》中看到的225家民国时期老药铺中的大多数已经销声匿迹。在68条街巷的老药铺中,被厦门文史界所认同的三家存续下来的厦门老药铺当时全部座落在中山路和镇邦路,万记、怀德居这2家中药店恰好是位于中山路上的5家中药店中的2家,而屈臣氏根据笔者的考证应当是镇邦路上面向中山路的“街角店”********** 在1932年《厦门工商业大观》中对屈臣氏药房的记录是镇邦路。根据《厦门市地名志》(P273):“镇邦路为南北走向,由中山路至大同路。岛美街(路头)、镇邦街、木屐街、港仔口(路头)均其路段旧称。”结合图1,民国时期屈臣氏老药房广告中所述“岛美街”的座落,可以推出屈臣氏极可能是选址在镇邦路并向中山路开口的一家街角店。。这表明在中西医有相互竞争和学习交流的区位,如中山路,医药老字号传承的成功概率增加了。同时,中西医间的相互学习借鉴也影响了近代西药房在中国的经营发展。据笔者考证,近代厦门中山路、镇邦路上的许多西药房在当时就已经采取了中西医结合的经营策略,兼顾中西灵药、相互取长补短,如中法、五洲、屈臣氏等。可见,中西医相互竞争与学习借鉴在近代中国医药业的发展过程中扮演了非常关键的角色。

中国社会科学院张继焦(2017)认为:“老字号”企业要想在激烈的市场竞争环境中实现持续发展,需要在继承传统技艺的基础上不断创新,打造独具个性的企业文化并依此引导企业发展。如果刻板地遵循传统工艺的制作方法和炮制技术,医药类“老字号”企业将会丧失发展活力,很快被现代市场经济所淘汰,传统技艺也将变成对传统的“记忆”[7]。

笔者赞同张继焦研究员的观点。结合三家传承至今的医药老字号的发展案例,本文认为中西医协同发展对中国民族医药传承发展具有正向的推动促进作用。民国时期厦门的中山路上最早出现了中西医相互竞争、互相学习的格局,而近一百年来中山路上的老药铺传承发展的成功率也是最高的。虽说社会的发展可能存在着某些偶然性,本文的研究似乎仍缺乏“很硬”的证据来证明中西医协同发展与中华医药业传承的因果关系,但是今天的屈臣氏西药房,以及中药店中的万记(光华大药房)和怀德居的发展路径无疑说明转型升级、与时俱进对于中华医药业传承发展的重要性。例如,屈臣氏因为李嘉诚先生的收购和现代化营运今天已经是家喻户晓的中国个人用品第一连锁品牌;其次,医药老字号长寿基因还包括拥有自己的核心产品、具有良好的消费基础和品牌知名度;最后是要想做成百年老店中华医药产业就必须打破传统的父子传承、代代守业的发展观念,与时俱进地引入现代化的资本运作和连锁经营模式,创新才是医药产业中华老字号焕发光彩的关键。民族医药老字号的价值在“老”,出路在“新”。

3.3 民族医药事业的发展应当有更加包容开放的心态

中国医药具有悠久的历史,药铺老字号是这些历史的亲历者。通过对民国时期的厦门老药铺的研究我们能够对当年的药铺数量、类型、街巷分布特点以及中西医协同发展和民族医药传承的关系形成更深层的了解。今天,我们再次回顾医药老字号传承发展的“厦门”故事,可以从中感受到近代西医西药的传播虽然给传统中药产业带来了竞争和挑战,但是中医药业也因包容并蓄、与西医相互取长补短而得以传承发展。因此,本文对民国时期老药铺调查分析的最重要结论是:“继承好、发展好、利用好”中医药这一祖先留给我们的宝贵财富,不能靠固守原有的传统东西而不学习借鉴西方医药。民族医药事业的振兴需要有“厦庇五洲客,门纳万倾涛”的开放包容心态************ 参见习近平主席在2017年金砖国家工商论坛开幕式上的主旨演讲,习近平以“厦庇五洲客,门纳万倾涛”评价厦门自古是通商裕国的口岸和开放合作的门户,喻意开放包容的胸襟。。在传统中医药现代化事业中我们应当建立长效可持续的中西医协同发展机制,把中西医并重方针落到实处,通过中、西医相互取长补短,促进今后的民族医药事业的特色发展。

1 王晨程,苏奇.我们的私家药柜闽南老药铺与名药盘点.厦门晚报,2014-11-30(11).

2 作者不详.厦门工商业大观[M].厦门工商广告社,民国二十一年(1932):89-93.

3 百度百科.厦门人和路台湾小吃街[EB/OL]http://baike.baidu.com/item/厦门人和路台湾小吃街

4 吴雅纯.厦门大观[M].新绿书店.民国三十六年(1947):101-127.

5 厦门市地方志编纂委员会,厦门市志第三册.2003:2149.

6 厦门市政协文史资料委员会编.厦门工商史事,厦门:厦门大学出版社,1997.

7 张继焦.“老字号”的长寿秘诀和发展模式.中国品牌,2017,(05):2-15.

8 厦门市民政局编.厦门市地名志.福建:福建省地图出版社,2001:231-273.