节能减排、环境规制与中国工业绿色转型

一、问题提出与文献回顾

在工业经济高速发展的今天,能源危机、气候变暖、环境污染等问题也日益突出,直接威胁着人类的生存与发展。在资源和环境承载力有限的情况下,将“碳排放”因素纳入工业经济发展考察系统中,通过技术创新、清洁能源的开发与利用等手段实现工业经济发展与环境保护共赢的低碳经济发展模式,成为各国关注的重点。转型时期的中国面临着工业经济增长和节能减碳的权衡,目前对资源、环境及工业经济这三者协调程度的判断是一个研究热点。低碳约束下中国工业环境全要素生产率的测度及影响因素,是判断资源、环境、工业经济协调状况以及工业能否顺利实现绿色转型的重要指标。

Birol和Kepple指出,在保持或者促进经济增长的同时减少能源消费和环境污染的关键政策参数是提升全要素生产率。[1]数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)是测度全要素生产率的典型方法,然而传统的全要素生产率并没有考虑经济增长造成的资源耗竭和环境污染等问题。Hu和Wang在劳动力、资本等传统投入要素的基础上考虑了能源投入,以此测度全要素生产率。[2]伴随能源投入而来的是二氧化碳等非期望产出。既然非期望产出(如二氧化碳排放)与期望产出(如工业总产值、GDP等)是相伴而生的,忽略非期望产出会低估在较强环境规制下的全要素生产率,将期望产出和非期望产出进行非对称处理,会扭曲对经济增长与环境保护“双赢”绩效的评价,从而可能在政策建议上产生误导。[3][4]吴军等[5]考虑了能源消费等投入,并将环境污染等看作是一种非期望产出,基于Chung[6]提出的方向性距离函数和曼奎斯特-卢恩伯格(Malmquist-Luenberger,ML)生产率指数测算了在非期望产出减少和期望产出增加的情况下中国省际工业全要素生产率的增长。王兵等[7]借鉴了Fukuyama和Weber[8]的思路,采用SBM模型测度了区域环境全要素生产率,发现能源的过多使用以及污染物的过度排放是环境无效率的主要来源。王玲等则测算了中国制造业28个行业的环境全要素生产率,发现中国制造业的能耗、排放存在“双高代价”“不对称性”,能耗结构影响行业污染排放量,且行业效率存在较大的异质性。[9]周五七和武戈运用ML指数测度了低碳约束的工业绿色生产率增长,发现外商直接投资对工业绿色全要素生产率的促进作用尚不明显。[10]李涛[11]运用Sueyoshi[12]提出的非径向DEA方法——RAM(Range Adjusted Measure)模型估算了碳环境效率以测度碳排放与经济增长的耦合程度,结果发现,中国节能减碳政策取得了明显效率改进的“水平效应”,高能耗与投资过度是非效率的主要源泉。

为了改善全要素生产率和破解当前工业经济发展中面临的能源紧缺、环境污染、温室气体排放等众多问题,各国纷纷实施环境规制政策,并认为加强环境监管是应对能源、环境多重约束的可行路径。陈超凡通过动态面板模型研究工业绿色全要素生产率的影响因素,结果显示:环境规制对绿色全要素生产率的影响尚未越过“波特拐点”,外商投资能提升技术进步但对绿色全要素生产率的促进作用还未发挥。[13]刘和旺等发现环境规制强度与企业全要素生产率之间存在“倒U型”关系,实施严格且适宜的环境规制可以实现环境保护和生产率提高的双赢结果。[14]林伯强和刘泓汛发现对外贸易通过进口产品技术外溢和出口中学习两种途径对能源环境效率起到显著的促进作用,研发投入、环境规制、行业异质性等变量同样会影响到环境效率。[15]原毅军和谢荣辉发现环境规制显著促进了工业绿色全要素生产率的增长,验证了“波特假说”的成立,同时严格的环境规制能有效提高外资进入的环境门槛,环境规制与外商直接投资的良性互动是绿色全要素生产率增长的重要影响因素。[16]

已有文献多运用方向性距离函数测度了环境全要素生产率,但方向向量的设定存在主观性,测算的多是环境全要素生产率的增长率,而不是效率水平值,也不能分析非效率的源泉。本文以2000—2012年中国36个工业行业为研究对象,采用基于松弛变量的RAM模型,凭借其非径向、非角度、加性结构特征,将能源、碳排放和工业产出涵盖在同一框架内对中国节能减碳与工业经济增长的均衡状态进行判断,即对低碳约束下环境全要素生产率进行测算,并通过分解松弛变量分析环境全要素生产率的非效率源泉。随后运用面板Tobit模型检验了环境规制是否与环境全要素生产率之间存在非线性关系,以及环境规制与外商投资的相互作用对环境全要素生产率的影响。

二、模型的构建

(一)碳排放约束下环境全要素生产率的测度模型

碳排放约束下环境全要素生产率是基于生产可能集测度的。每个工业行业可看作是一个决策单元,假设每一个工业行业使用N种普通投入要素和I种能源投入要素得到M种期望产出和J种非期望产出则同时包含期望产出和非期望产出的生产可能性集合可以用式(1)表示。

本文采用RAM模型来构造行业生产前沿面,根据每种工业行业的实际投入、产出水平与它们在生产前沿面的投影的差距(用松弛变量表示)进行效率测算。RAM模型将投入效率和产出效率同时考虑在内,避免了径向和角度度量的偏差。同时,RAM模型具有加性结构特征,可以测算兼顾期望产出和非期望产出(双重产出)时的效率值。因此,本文采用RAM模型测度碳排放约束下环境全要素生产率,以实现经济又好又快地发展。

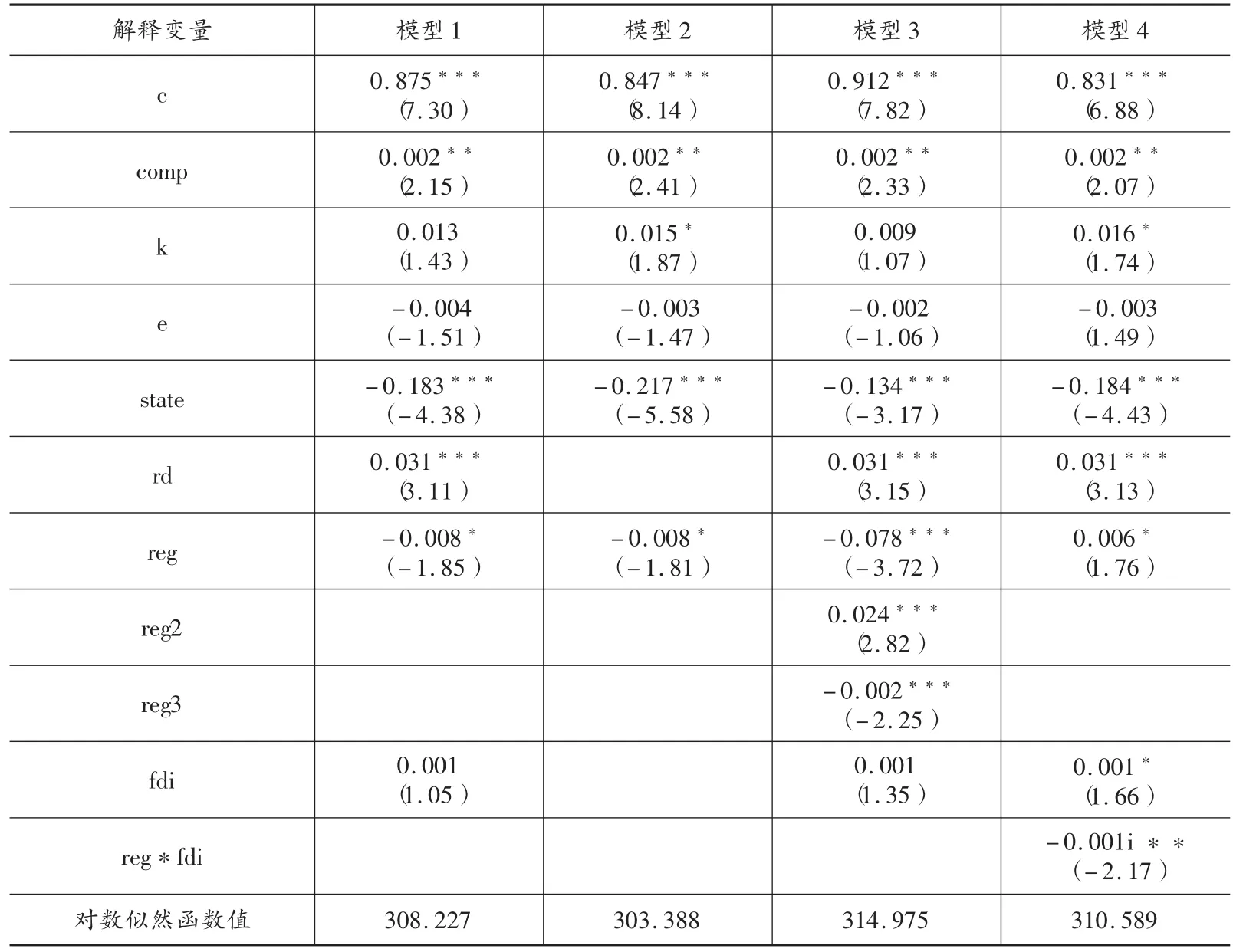

假设第k0个被评价行业的普通投入、能源投入、期望产出和非期望产出的向量分别为其相对于生产前沿面的投影的松弛变量分别为能源投入设置两个松弛变量,主要是考虑到能源的“混合效应”,即能源投入可以替代劳动力、资本等普通投入或不同种类能源内部可以互相替代,因此某种能源消耗量的增加并不一定意味着效率恶化,反而会使得能源得到改善分别表示某种能源消耗增加和减少两个投影方向,但由于一种能源消耗不能既增加又减少,所以不能同时大于0。

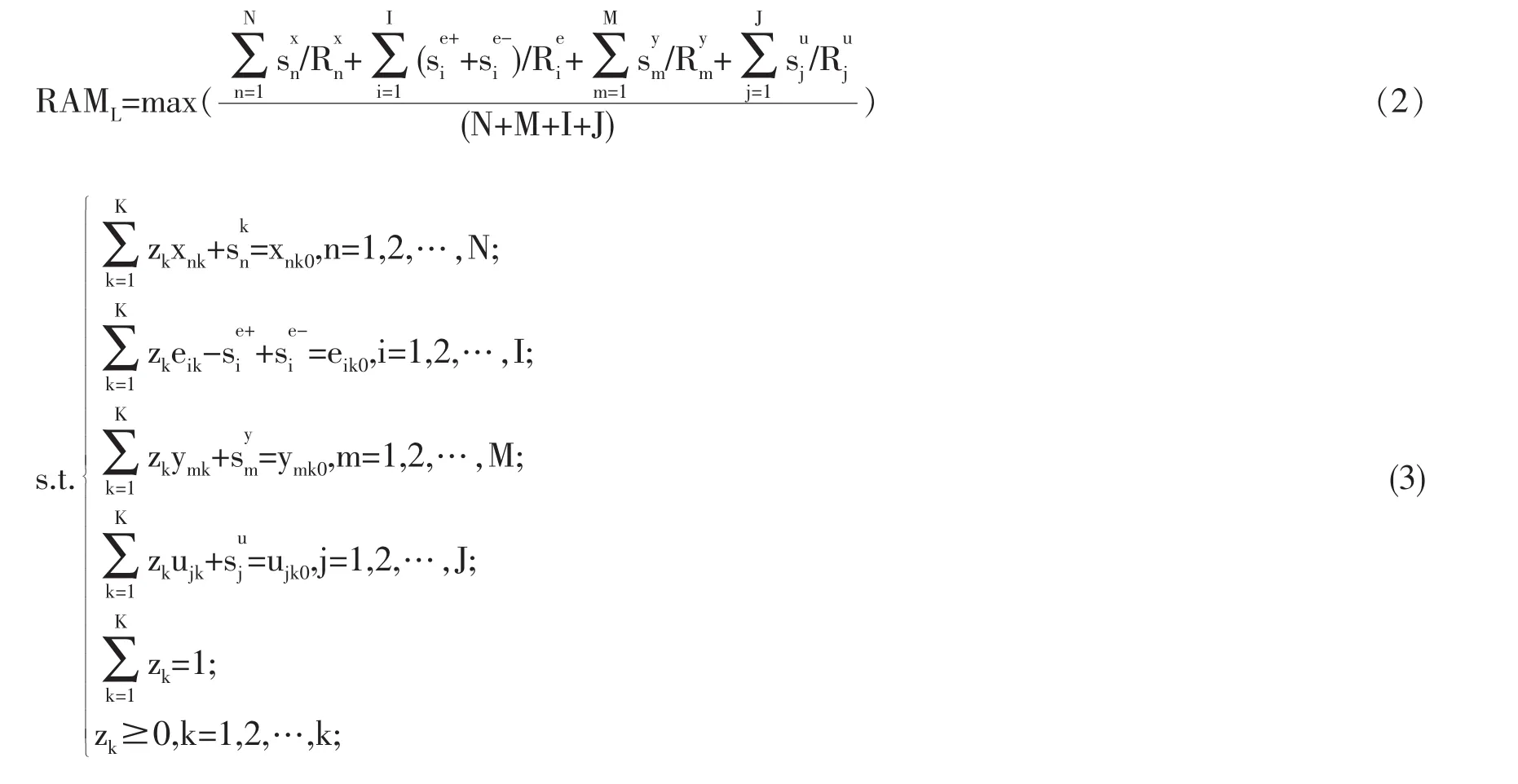

当考虑能源投入和非期望产出时,低碳约束下RAM环境全要素生产率测度模型为:

其中,zk是各行业实现最大相对效率时,所构建的生产前沿面上各决策单元的权重。其中表示决策单元的权重变量和等于1,结合权重变量的非负约束条件,表示可变规模报酬(VRS)假定下的生产技术分别为被评价行业普通投入要素、能源投入、期望产出和非期望产出的极差,即:

环境全要素生产率可以衡量能源、碳减排及工业经济发展的均衡程度,体现了经济发展与环境保护双赢的思想。此时,第t时期第k0个工业行业的全要素能源效率θ可以表示为:

(二)变量选取及数据来源

鉴于数据的真实性、可得性和完整性,本文选取中国36个工业行业为研究对象,测算碳排放约束下工业企业的环境全要素生产率。本研究中选取的投入要素有:资本投入(K)、劳动投入(L)、能源投入(E);产出要素有:期望产出、非期望产出。其中,资本投入以“各行业固定资产净值年均余额”来衡量;劳动投入以“各行业各年的全部从业人员平均值”进行衡量;资源投入以“各行业能源消耗总量”来衡量,以折算为标准煤的历年各行业的煤炭、焦炭、燃料油、汽油、煤油、柴油、天然气七种化石能源消耗量的合计表示;以“工业总产值”作为36个行业的期望产出,为剔除价格因素的影响,根据工业品出厂价格指数将原始数据统一折算成2000年不变价;以“CO2排放量”作为非期望产出的衡量标准,通过煤炭、焦炭、燃料油、汽油、煤油、柴油、天然气七种化石能源的消耗量,与相应的二氧化碳排放系数的乘积和来估算中国工业生产过程中产生的CO2排放量。各种化石能源的排放系数来源于IPCC(2006)、国家发改委能源研究所(2007)及齐亚伟和陶长琪[17]的文献。

以上数据均取自《中国统计年鉴》《中国工业经济统计年鉴》及《中国能源统计年鉴》,部分缺失数据采用同比增长率计算得到,研究的时间跨度为2000—2012年。①

(三)非效率源泉的测度模型

环境全要素生产率小于1表示存在非效率,该行业的生产并未实现帕累托最优,寻求非效率的主要源泉有利于有针对性提出改进措施。RAM模型是利用松弛变量相对于极差的程度来表征效率,松弛变量的存在正是非效率产生的原因正是各种投入产出的松弛变量的集合,它表示了普通投入要素的富余、能源消耗的富余或不足、CO2排放的富余以及工业总产值的不足,松弛变量越大,表示无效程度越高。

环境全要素生产率中的普通投入要素非效率NEKL、能源投入要素非效率NEE、工业产出非效率NEY和CO2排放非效率NECO2,公式如下:

三、全要素能源效率的测度结果

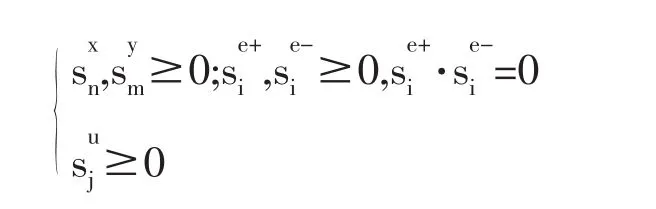

本文采用2000—2012年中国工业36个两位数行业(删除其他采矿业、工业品及其他制造业、废弃资源和废旧材料加工业3个数据缺失比较严重的行业)的面板数据,利用matlab求解模型(1)和(2),得到中国36个工业行业的环境全要素能源效率(TFP)的年均值,结果如表1所示。

表1 2000—2012年中国36个工业行业的环境全要素生产率的平均值

从表1可以看出,除了电子及通信设备制造业实现了双重帕累托最优,其他行业都未实现工业发展与节能减排的双重目标。同时,我们也注意到,煤炭采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、纺织业、电力蒸汽和热水的供应业等行业的生产效率仍比较低下,这一现象暴露了这些产业的投入存在较大冗余,工业总产值存在较大不足,或产生过多的二氧化碳,即生产过程存在较大的浪费。因此,本文对环境全要素生产率的非效率值进行了分解,分析其非效率源泉,结果见表2。

表2 中国工业行业环境全要素生产率的非效率分解

从表2可以看出,在环境全要素生产率的非效率源泉中,劳动力冗余导致的非效率是导致环境全要素生产率低下的主要原因,其次是工业产出不足,而二氧化碳的排放效率较高。这表明随着环保意识的提高,节能减排政策初见成效,碳排放总量得到控制,但资本和劳动力的利用率有待提高。资本相对于劳动力利用率更高,劳动的非效率占整体非效率的37.9%,此种情况结合中国人口大国的国情来看,说明劳动力过多导致劳动力利用率降低,没有充分发挥劳动力在工业生产中的作用,是影响经济非效率的重要原因。这也在一定程度上说明,中国在工业高度发展过程中对资本与劳动的平衡协调并没有达到理想的效果,没有得到工业的高效率产出,今后有待进一步提高资本和劳动力的配置比例。同时发现,劳动力利用效率呈现先递减后递增的变动趋势,资本非效率值则基本呈现递增趋势,而能源利用效率相对较为稳定,表明近年来劳动力配置得到改善,而投资效率和能源效率出现了恶化。工业产出的非效率呈现递减趋势,碳排放效率也相对较为稳定,表明无论是工业期望产出还是非期望产出的利用效率都在不断提升,实现工业经济又好又快地发展关键在于提高投入要素的利用效率,以推动不同产业间的要素流动和有效配置。

四、环境全要素生产率的影响因素分析

(一)影响因素的选取

在考察中国工业环境全要素生产率的行业差异和时变趋势的基础上,有必要进一步研究影响环境全要素生产率的外界因素,以便改善环境全要素生产率。由于作为被解释变量的环境全要素生产率的取值范围在[0,1],数据被截断,因此,本文采用处理受限因变量的Tobit模型进行环境全要素生产率的影响因素分析。根据以往的研究文献,本文主要选取结构因素、科技创新因素、对外开放因素以及环境规制因素,具体代理变量如下所示。

1.结构因素。本文主要从企业规模、要素禀赋、所有权、能源四个方面考察结构因素。其中,企业规模(comp)可反映行业竞争激烈程度,用于分析企业规模对环境全要素生产率到底是起促进作用还是阻碍作用,本文用每个工业行业的工业总产值除以该行业的工业企业个数来衡量。要素禀赋(k)用资本劳动比的对数来衡量,可用于表示资本与劳动力的配置比例。资本劳动力比例的上升意味着资本深化,该变量用于检验资本深化对环境全要素生产率究竟是正面影响还是负面影响。所有权结构(state)采用工业行业中国有及国有控股企业工业总产值占全部国有及非国有企业工业总产值的比重来衡量,以此反映不同所有权结构的企业在生产效率、节能减排中的表现是否存在显著的差异。能源结构(e)用煤炭消费量(将实物量折合成标准煤)占能源消费总量的比重表示。以煤为主的能源消费结构不仅消耗大量资源,还是产生二氧化碳的主要原因,能源结构的转型将有助于改善环境全要素生产率。

2.科技创新能力(rd)。科技创新与技术进步是促使工业转型和绿色发展的根本动力,有利于提高要素利用率和减少污染排放,是改善环境全要素生产率的关键所在。研发投入与科技创新能力密切相关,故本文选取大中型工业企业研发与试验发展经费内部支出占工业总产值的比重来衡量科技创新能力。

3.环境规制强度(reg)。加强环境监管力度,减少污染排放是实现工业发展与环境保护双赢的关键。根据“波特假说”,环境规制一方面增加了企业生产成本,但另一方面,环境规制可以刺激企业加快技术创新和使用清洁能源等,有可能通过创新补偿作用抵消规制成本。因此,环境规制的“激励创新”与“减少污染”的双重效应从长期看是有助于提高环境全要素生产率的。本文根据李小平等[18]的研究,采用工业行业废水和废气治理运行费用之和占工业总产值的比重来衡量环境规制强度。为了分析环境规制与环境全要素生产率可能存在的非线性关系,本文同时考虑了环境规制强度的平方项(reg2)和立方项(reg3)。

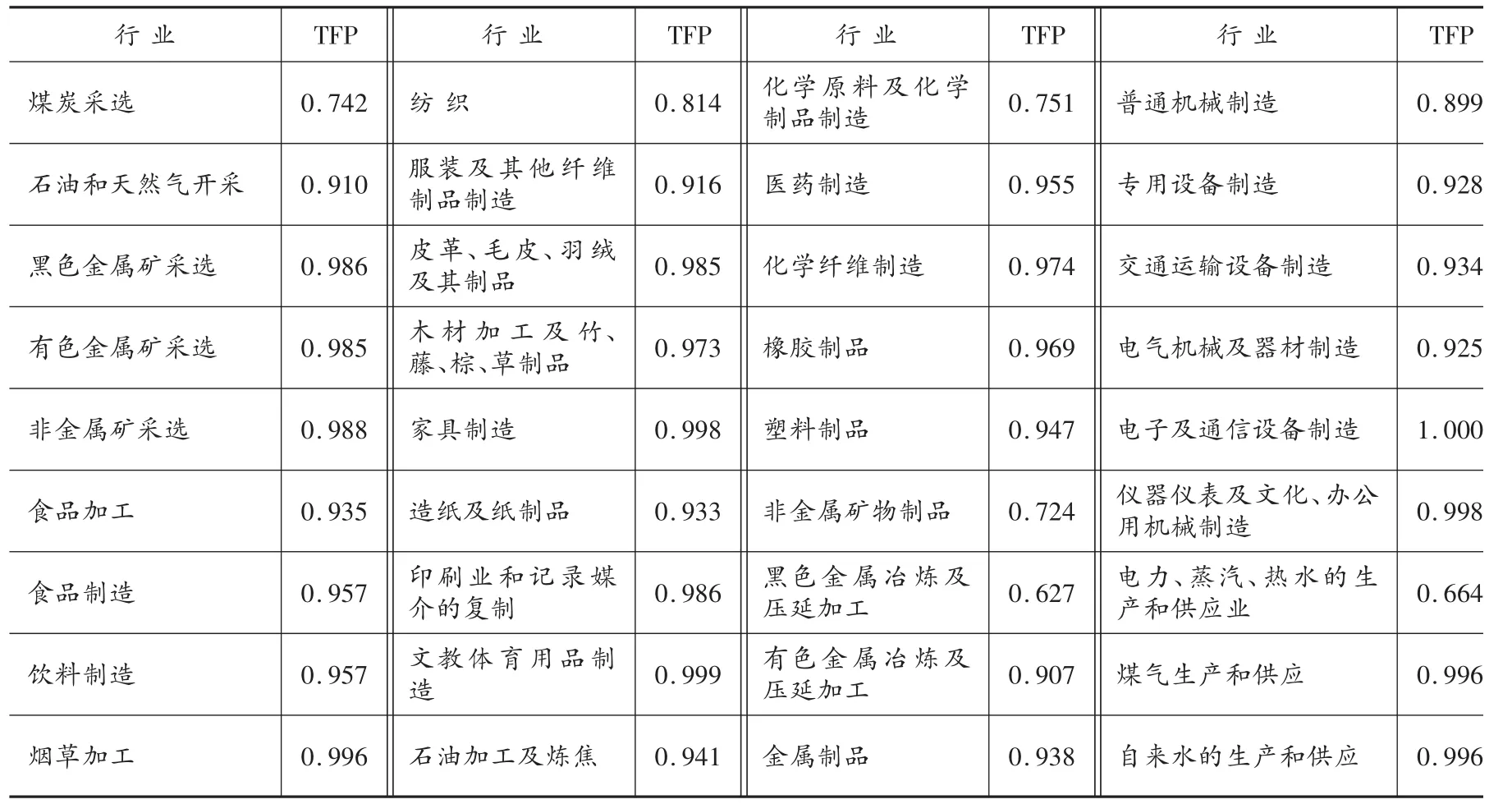

表3 Tobit模型估计结果

4.外商直接投资(fdi)。随着对外开放程度的加深,越来越多的外商向中国投资,这一方面通过技术溢出促进国内企业技术进步,但另一方面由于国外严厉的环境规制政策,导致高耗能、高污染的行业可能转移到中国,产生严重的“贸易引致型”环境污染。为了检验是否存在“污染天堂假说”,本文引入外商投资,及其与环境规制的交互作用来分析其对环境全要素生产率的影响。其中,外商投资采用外商投资工业企业总产值占全部工业企业总产值的比重来衡量。

相关数据均来源于历年《中国工业经济统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国环境统计年鉴》(2001—2013)。

(二)Tobit模型的回归结果

表3给出了Tobit模型的参数估计结果。从结果中可以看出,企业规模对环境全要素生产率具有显著的促进作用,这说明大企业更注重节能减排技术的采用,更有助于环境全要素生产率的提升。资本深化对环境全要素生产率的促进作用不是非常显著,表明资本和劳动力的配置并不是非常理想,对环境全要素生产率的提升机制还未完全凸显出现。以煤炭为主的能源结构将阻碍环境全要素生产率的提升,但随着能源结构的优化,阻碍作用不太显著。该分析结果与上述RAM模型的结果相吻合,进一步证实了在中国工业各行业中,劳动力与资本的有效分配、能源的有效利用等问题有待进一步改善。

所有制结构对环境全要素生产率的提升具有显著的阻碍作用,这说明政府虽然对国有企业实施了严格的环境管制,但可能由于国有企业的投入存在较大的冗余,导致国有企业具有较低的环境全要素生产率。研发投入显著促进了环境全要素生产率的提升,这验证了科技创新是环境全要素生产率提升的关键因素。在初始状态,环境规制对环境全要素生产率表现出阻碍作用,表明环境规制政策的实施增加了企业的环境成本,从而降低了企业环境全要素生产率。但增添环境规制的平方项和立方项后,发现环境规制平方项和立方项前的系数分别为正、负,表明环境规制与环境全要素生产率之间呈现“倒N型”关系。也就是说,环境规制强度的提高,会刺激企业进行技术变革从而提高环境全要素生产率,但过高的环境规制强度将超出企业所能承担的上限,进而对环境全要素生产率产生不利影响,这与王杰等的结论一致[19]。同时发现,外商直接投资有助于环境全要素生产率的提升,但环境规制与外商直接投资的交叉项对环境全要素生产率具有显著的阻碍作用,这表明行业的对外开放程度越高,外商直接投资的技术溢出效应越能提升国内企业技术进步,越有利于提高环境全要素生产率。但严格的环境规制政策一方面通过减少环境污染提升环境全要素生产率,另一方面将提高外商直接投资的进入门槛,即“污染天堂假说”的存在导致外商直接投资通过环境规制对环境全要素生产率起到一个间接作用。

五、结 语

工业部门是国民经济的“碳密集”行业,且具有鲜明的“碳锁定”效应,因此,低碳经济的发展需要中国工业加快绿色转型,走出一条既能促进经济增长,又能保护资源环境的可持续发展之路。低碳约束下中国工业环境全要素生产率的测度及影响因素对分析中国低碳经济发展状况十分重要。本文以中国2000—2012年36个工业行业为研究对象,采用RAM模型测度了低碳约束下工业环境全要素生产率及非效率来源,并构建了Tobit模型对环境全要素生产率的影响因素进行实证检验,并得到以下主要结论。

环境全要素生产率在行业间存在较大的差异。煤炭采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业等行业的环境全要素生产率较低,这可能是由于近年来这些行业过分追求经济效益,过度地依赖能源投入而忽视环境问题,从而影响了中国工业的健康发展,同时目前高额的环境成本也制约着中国工业发展质量的提升。介于此,中国需要制定更加详尽的节能减排政策,大力宣传低碳经济思想,深入落实减碳战略。

劳动力冗余是导致环境全要素生产率低下的主要原因,但其非效率值呈现先递增后递减的变动趋势;工业产出不足也是造成环境全要素生产率低下的主要原因,但产出的利用效率在不断改善;碳排放效率较高,对环境全要素生产率的制约作用最小。这表明中国需要改善劳动力结构,使得劳动力得到充分合理的利用。

企业规模、研发投入、资本深化都对环境全要素生产率表现出促进作用,但资本深化的促进作用尚不明显。各工业企业应注重企业规模与工业效率之间的平衡,在扩大规模的同时更要重视资本与劳动力的配置及技术创新,促使行业由资本密集型向技术密集型转变,以此提升环境全要素生产率。以煤炭为主的能源结构和以国有企业为主体的所有制结构将对环境全要素生产率的提升产生不利影响,中国今后应进一步优化能源结构和混合所有制改革。环境规制与环境全要素生产率之间呈现“倒N型”关系,表明适度的环境规制强度将充分发挥“激励创新”+“减少污染”的双重效应,最大程度地提升环境全要素生产率。外商直接投资一方面通过技术溢出效应有利于国内工业环境全要素生产率的提升,但另一方面国内严格的环境规制将阻碍外商向高污染、高耗能行业的投资,引导外商投资企业从低层次向高层次转移,缓解“贸易引致型污染”。这表明中国在扩大对外开放程度、吸引外商投资的同时,更要通过加强环境监管提高外商投资质量,注重选择新技术、新工艺,择优发展。

注释:

①由于《中国工业经济统计年鉴》自2011年之后不再统计分行业的工业总产值,为了保证数据的准确性,本文采用同比增长率只将工业总产值的数据延后一年。

[参考文献]

[1]Birol F.,Keppler,J.H.Prices,Technology Development and the Rebound Effect.Energy Policy,2000,(6-7).

[2]Hu J.,Wang,S.Total-factor Energy Efficiency of Regions in China.Energy Policy,2006,(17).

[3]HailuA.,VeemanT.S.Non-parametricProductivityAnalysiswithUndesirableOutputs:anApplicationtotheCanadianPulpandPaperIndustry.AmericanJournalofAgriculturalEconomics,2001,(3).

[4]KumarS.EnvironmentallySensitiveProductivityGrowth:aGlobalAnalysisUsingMalmquist-LuenbergerIndex.EcologicalEconomics,2006,(2).

[5]吴军.环境约束下中国地区工业全要素生产率增长及收敛分析[J].数量经济技术经济研究,2009,(11).

[6]Chung Y.H.,Fare R.,Grosskopf S.Productivity and Undesirable Outputs:a Directional Distance Function Approach.Journal of Environmental Management,1997,(3).

[7]王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究,2010,(5).

[8]FukuyamaH.,WeberW.ADirectionalSlacks-BasedMeasureofTechnicalInefficiency.Socio-E-conomicPlanningSciences,2009,(4).

[9]王玲,陈仲常,马大来.节能减排、全要素能源生产率及行业异质性研究[J].当代财经,2013,(10).

[10]周五七,武戈.低碳约束的工业绿色生产率增长及其影响因素实证分析[J].中国科技论坛,2014,(8).

[11]李涛.资源约束下中国碳减排与经济增长的双赢绩效研究[J].经济学(季刊),2013,(1).

[12]Sueyoshi T.,Goto M.,Ueno T.Dea Approach for Unified Efficiency Measurement:Assessment of Japanese Fossil Fue Power Generation.Energy Economics,2011,(4).

[13]陈超凡.中国工业绿色全要素生产率及其影响因素[J].统计研究,2016,(3).

[14]刘和旺,郑世林,左文婷.环境规制对企业全要素生产率的影响机制研究[J].科研管理,2016,(5).

[15]林伯强,刘泓汛.对外贸易是否有利于提高能源环境效率——以中国工业行业为例[J].经济研究,2015,(9).

[16]原毅军,谢荣辉.FDI、环境规制与中国工业绿色全要素生产率增长[J].国际贸易问题,2015,(8).

[17]齐亚伟,陶长琪.我国区域环境全要素生产率增长的测度与分解[J].上海经济研究,2012,(10).

[18]李小平,卢现祥,陶小琴.环境规制强度是否影响了中国工业行业的贸易比较优势[J].世界经济,2012,(4).

[19]王杰,刘斌.环境规制与企业全要素生产率——基于中国工业企业数据的经验分析[J].中国工业经济,2014,(3).