《近代江西藏书三十家》序

韦力

前几年,潘旭辉跟我说,他在江西上饶地区办起了一个文献研究会,该会的会员重点收集乡贤著述,有空之时也在当地进行着寻访前人遗迹的活动。他几次邀我前往上饶,一者进行交流,二来也可带我看到许多的历史遗迹。而今潘先生听说我要前往江西,建议我先到上饶而后转到南昌,可惜此行已临近春节,因为春运的关系,前往上饶难以买到高铁票,所以我还是准备前往南昌。然而潘旭辉却说他已经返回了上饶,并且于近日在杭州某大学进修,故向我推荐一位南昌对藏书史比他熟悉得多的朋友,并且告诉我,此人叫“毛晋”。

潘旭辉的这句话吓我一跳:难道当今又出了一位大藏书家兼大出版家?我再三向潘先生确认名字,他说确实如此,并且把此人电话发给了我。依我的感觉,仅凭这个名字就足可以说明:无论这位毛晋先生是真名还是笔名,都可以说他是对出版史或者版本目录学堪称“匹于斯”的人物。我的寻访能够找到这样的懂行之人,当然是太好了。我的文化寻踪已经进行了这么多年,按理说,怎么也到达了审美疲劳的阶段,然而因为这个毛晋,让我对南昌之行多了几分期待。

因此,当我见到毛晋先生第一眼时,竟然忘了应有的礼貌,第一句话就问他:你真的叫毛晋?他用肯定的语气回答了我质疑,并且说这是自己的真名,而后递给我一张名片,上面赫然写着“毛静”二字。明明是“静”嘛,为什么要读成“晋”?毛静先生笑着跟我说,这两个字在江西读音完全一样,更何况他的研究方向正是古代的藏书家,所以他很高兴父母大人给他起了这样一个名字,所以他认为自己的这个偏好是天命使然。

看来我没必要再跟他“商榷”这两个字在北方话中是何等的不同。接下来的聊天让我深信他真的应该改名,不,应该说叫改字,因为他对汲古阁的藏书历史是如此的熟悉。而尤让我吃惊者,是他对江西藏书史有着条理化的了解和梳理。他说他走过江西省内百分之九十以上的市县,而他的出行竟然跟我一样,那就是去探访古代文化遗迹,而他尤其偏好藏书楼和古代的书院。

几十年来,我跟国内外目录版本学家多有交往,虽然这些师友们在学术上都比我有成就得多,但少有人能够像我这样痴迷于到处奔跑,寻找相应的历史遗迹,在这里却无意间遇到一位志同道合者,这是何等的快乐之事。就专一度而言,我觉得毛静远在我之上,他能立足于一省,坚持深耕细作,为这种寻访,他也曾经身处险境。为了能够在乡间的羊肠小道去做深入的探求,他坚持骑摩托车在省内一个地区一个地区地进行地毯式搜访,有时一天连续骑行十几个小时,有次竟然在高速骑行的过程中睡着,以致于摔得满脸是血,腿上的血将裤子都粘在了一起,而他包扎伤口之后仍然继续前行。这样的描述,于我而言,何止是心有戚戚焉。

根据我的寻访名单,毛静做了细致的安排,在每程途中,我们都聊着彼此感兴趣的话题,他的执着让我钦佩,而后他又聊到了一本书稿,这部稿正在进行一校,问我可否为他的大作写一篇序言。遇到如此的同好,我曷敢不应命,于是拿到了他这部大作的纸样,尽一晚之力拜读一过,且读且看,颇有大快我心之感。

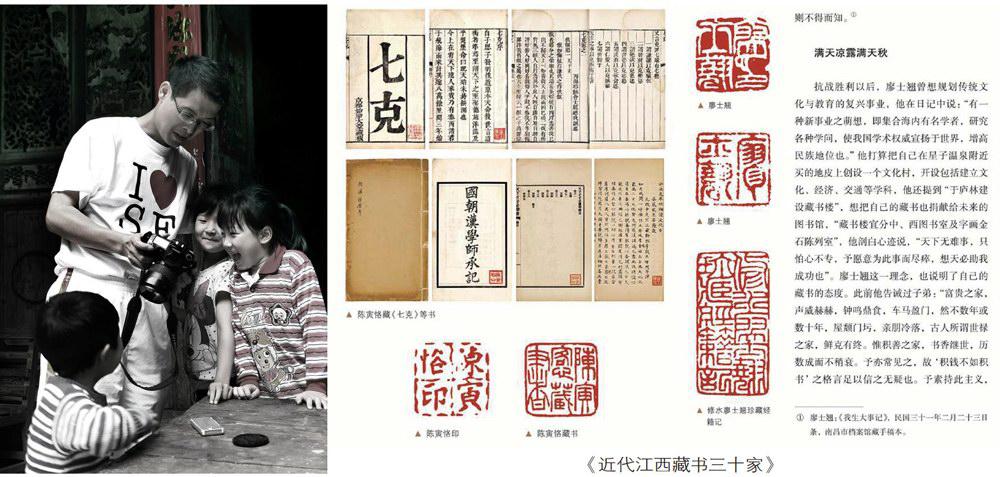

这个书名让我想到了台湾学者苏精先生的《近代藏书三十家》。苏精的这部书因为出版得早,所以在业界有着广泛的影响。而毛静的这部大作,虽然也是近代,数量也是三十家,却仅限于江西一地,收录范围大大缩小,然而书稿的内容却有着同样的规模,可知该稿在专与精方面,均达到了一定的高度。通读该稿之后,以我愚见,这部书稿主要有如下几个特色:

其一,注重书史和碑帖史料。例如“庄肇麟”一篇,引用到了曾国藩写给庄肇麟的一封手札,曾跟庄称,他不喜欢带衬纸的书,同时不喜欢纸色太白者,且不喜薄册。曾国藩的这些习惯,恰跟今日市场上出现的古籍有着相反的特点。中国古书的买卖,虽然是按部计价,其实大小部头之间,差价较大,说到底,仍然是以册计价,为此书商会把古书中的一册加上衬纸改装为两册,甚至四册,这有如曾经风行大江南北的注水猪肉。而曾国藩不喜欢这样的书,这一点跟很多爱书人有着同样的癖好,可是他不喜欢白纸,这多少也算个怪癖。因为书界一向以白为美,比如宋元刻本中的白麻纸,明代版本中的白棉纸,清初版本中的开化纸,晚清刻本中的连史纸等,这一切都可总结为“一白遮百丑”。

但曾国藩在这点上却不从众,曾为什么有这样独特的审美情趣,倒是个值得探究的话题,而毛静的这段引文,肯定给业界的主流意识带来一定的冲击。

……

碑帖收藏一向被视为藏书的一个分支,然而对于碑帖印刷的史料,却同样不多同见,而该书中“欧阳辅”一篇,却引用了几段晚清开智书局影印碑帖的情形,这些引文能够让相应的收藏者了解到当时影印碑帖的主导思想以及相应的选择标准,而这几篇引文也同样不曾为人所留意。

其二,从古人日记中钩沉相关文献。毛静的这部大作中,有多处引用了古人的日记,虽然说几乎所有的文史学者都知道在日记中寻求新线索,可是古人日记留存数量庞大,并且这些日记因为需求量小,故大多未曾点校,因此翻看这些日记没有捷径可走,只能是通过大量的阅读,而后摘取出零星的可用史料,这样的工作可谓旷日持久。而毛静却从这些古人日记中摘录出许多与出版史有关的史料,再将这些史料作为自己立论的依据,显然坚实而有力。

……

其三,考遍堂号出处。《近代江西藏书三十家》中所谈到的這三十人,毛静列出了每人至少一个以上的堂号,文中也多处提到某人堂号的含义及出处,比如庄肇麟除了“长恩书室”,另有“过客轩”和“醉竹轩”,而毛静认为,庄肇麟因为是客居当地,因此有了“过客轩”之号,这等于从个人的身份上对古人的堂号进行释读。尽管这种释读是基于个人的理解,但至少说明毛静在这方面有认真的推敲。……毛静的这种释读方式,倒可让古人那严肃的堂号变得有趣起来。

其四,围绕中心人物展开论述。以往关于藏书家和藏书楼的研究考辨之文,大多是本着以楼主一人,进行某个侧面的描写与考证,而毛静却在书稿中将一些藏书家的关系串联起来,做出关联性的论述。三十家中的庄肇麟、吴坤修、许振祎等人都与曾国藩有着密切的关系,这样的叙述方式,能令这些藏书家在读者心中立体起来,同时也可以印证:某个地区在某个时段形成一种较有影响力的藏书风潮,必是由一位大人物开风气之先者,而这样的相互印证,也能够探求出不为人知的书界故事。

……

其五,列出每位藏家重要的印书印蜕。我一直很奇怪,西方人最重签字,而中国人却认印鉴,哪怕是用萝卜刻个章,也能蒙混一时。中国何以在两千年的时间内,风行印鉴至今不歇,这只能等着方家们继续探讨吧。但是古人的藏书印却是书籍流传的重要证据,故叙述藏书家藏书楼,则必须谈及他们的藏书印鉴。显然毛静很清楚藏书印对于藏书主的考证有着何等的重要价值,所以他在每文之中,都尽量附上藏书印蜕,而这些图未曾经过修润,这是很好的一种习惯,因为一旦修图,就会产生变形,这对鉴定印章的真伪产生一定的混淆。站在这个角度来说,该部专著不仅仅是江西一地近代藏书家的传记汇编,而同样重要者,这部书也可以称为一种业界实用的工具书。