土地复垦学课程建设与发展趋势

孟令冉,赵 华,董霁红

(1.中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州 221116;2.江苏省资源环境信息工程重点实验室,江苏 徐州 221116)

土地是人类赖以生存与发展的物质基础,三次工业革命以后,人口增长、工业化、城市化和矿产资源的大规模开采使大量土地遭到占用和破坏,土地塌陷、荒漠化、盐渍化、土地污染等灾害频发,人地矛盾突出[1-2]。为缓解人地矛盾,维护生态安全,人们愈加重视对破坏土地的恢复利用并采取一系列的土地复垦措施,土地复垦成为国内外广泛关注的问题。近年来,土地复垦学课程在国内外各高校陆续开设,成为土地科学、测绘科学、环境科学和矿业工程等学科专业的特色课程[3-4]。对比国内外土地复垦学发展现状,土地复垦学的课程属性仍然比较模糊,课程建设存在差异,尚未形成一个完整的课程体系。从土地科学的视角探讨土地复垦学的性质与内涵,研究土地复垦学课程建设与发展趋势,可为土地复垦学课程体系的发展与完善提供借鉴。

1 土地复垦学的提出

1.1 土地复垦相近术语释义

“复垦”一词最早源于国外,欧美常用Restoration、Reclamation、Rehabilitation三个词进行描述。1974年,美国科学院对这三个术语给出了明确的定义,分别为“复原”(Exact conditions before disturbance)、“恢复”(Habitable to organisms originally present)和“重建”(Form and productivity in conformity with a prior use plan)[1]。在中国,“复垦”一词最早称之为“造地覆田”、“垦复”、“复耕”、“综合治理”等,“复垦”概念译自英语“Reclamation”,意为“开拓(废弃地等)成为有用、可耕植之状态;垦殖”[5]。

土地复垦率先开始于美国、德国等工业发达国家。美国联邦法典第30卷第7篇中将土地复垦定义为:“将采矿后的土地恢复成管理当局批准使用的采后土地的各种活动”。德国《矿产资源法》第4章第4节中将其定义为:“在顾及公众利益的前提下,对因采矿占用、损害的土地进行有规则的治理”。中国早期的土地复垦概念一般是指将废弃的土地重新开垦为农田种植农作物,1988年国务院颁布《土地复垦规定》,明确了土地复垦的概念,2011年《土地复垦条例》将其更新为“对生产建设活动和自然灾害损毁的土地,采取整治措施,使其达到可供利用状态的活动”。可见,土地复垦概念与内涵的界定是一个不断探索与扩展的过程。

土地开发、土地整理、土地整治与土地复垦既相互交叉又各有不同,许多学者倾向于将“土地开发整理”或“土地整理复垦开发”结合在一起论述[6]。“土地开发”(Land Development)在国外被认为是将生地转化为可供住宅、商业或工业开发土地的过程。在国内,总结学者对土地开发的解释[7-9],可从狭义和广义两方面阐述:狭义的土地开发是指对未利用土地的开垦,使其转化为可利用土地资源;广义的土地开发是指采取一定的工程、生物和技术措施,扩大土地的有效利用范围或提高土地的利用深度所进行的活动,既包括对未利用土地的开垦和利用,也包括对已利用土地的整治和复垦。“土地整理”(Land Consolidation)一词源于德国,国外土地整理侧重于农林管理和城乡发展,是控制乡村景观侵蚀[10]、处理自然环境问题[11]、协调城乡发展[12]的有效工具。国内早期土地整理主要集中于农地,整理水平相对较低,多注重耕地面积、粮食产量的增加和土地生产力的提高,忽略了对“三生空间”的优化和权属调整[13]。2008年10月,党的十七届三中全会提出“土地整治”(Land Remediation)的概念,“土地整治”是土地整理复垦开发的统称,狭义的土地整治又称土地治理。2014年5月,国土资源部发布实施《节约集约利用土地规定》,对土地整治的内涵和目标进行了界定,土地整治不仅包括对田、水、路、林、村的综合治理,还包括对历史遗留的工矿等废弃地的复垦利用。

1.2 土地复垦的理论、方法与技术

土地复垦受自然规律和社会经济规律的双重制约,自然地理环境的地域分异规律、结构—功能理论、人与自然相互作用系统的演变理论、系统学的熵理论、生态学理论、景观生态学理论、可持续发展理论等是土地复垦学的理论基础[5]。从土地复垦的基本原理来看,土地利用原理、耗散结构原理、景观格局优化原理、多样性和异质性原理、因地制宜组合外部条件原理等是土地复垦的基本原理[14]。从土地复垦工程实践来看,国内外相关研究提出生态演替原理、土壤重构理论、矿山沉陷理论、全生命周期理论等是土地复垦实践的理论延伸。土地复垦学的重要任务之一是正确认识土地复垦的性质与功能,构建土地复垦的核心理论体系。

基于矿区、耕地、林地等不同土地利用类型、不同区域自然地理环境,考虑土地复垦工程实践的主要限制因子,土地复垦的方法与技术可大致分为三类:一是工程复垦,主要包括“挖深垫浅”土地复垦、充填复垦、梯田式复垦和疏排法复垦等,这些复垦技术与模式已发展成熟并广泛应用。二是生物复垦,其目的是通过动物、植物、微生物等对复垦区域进行生态修复和土壤改良,主要技术有土壤生物改良技术、植被筛选技术、绿化技术、重金属污染土壤修复技术等。三是生态复垦,包括基塘复垦、矸石山生态复垦、人工林复垦以及多种复垦工艺联合复垦等[2,5]。

1.3 土地复垦的文献分析

分别以“TS=Land Restoration OR TS=Land Reclamation OR TS=Land Rehabilitation”和“SU=‘土地复垦’AND AB=‘土地复垦’”为检索式对ISI Web of Science引文数据库和中国学术期刊全文数据库(CNKI)进行高级检索。截至2016年底,根据文献摘要进行精炼得到与土地复垦密切相关的文献19703篇,其中ISI Web of Science共计16753篇(含国内学者发表文献2897篇),CNKI共计2950篇。

分析国内外土地复垦文献年度发表情况可得,1948年,即第二次世界大战以后,国际公开发表的土地复垦相关文献间或增加,各国高度重视战后重建及土地恢复利用问题,土地复垦学开始崭露头角。1948—1988年的40年间土地复垦文献数量增长缓慢,1988年以后呈指数形式快速增长,土地复垦学朝多学科、多元化方向发展,在诸多研究领域中占有一席之地。国内土地复垦的文献研究始于1985年,在近30年时间里呈不断上升趋势,土地复垦学发展不断完善。2013年以后,全球工业发展疲弱,经济持续波动,国内外土地复垦文献年度发表数量开始下降,土地复垦研究热度有所回落,对土地复垦学的发展产生一定影响。

土地复垦文献发表数量可以反映一个国家对土地复垦工作及科学发展的重视程度。分析各国土地复垦文献发表数量:中国、美国文献数量最多,分别为5847篇和5685篇,占总数的29.68%和28.85%;英国、澳大利分列第三和第四,发表文献数量占总数的5%以上;加拿大、德国、西班牙、巴西、法国、荷兰6个国家文献发表数量占总数的2%以上,其他国家在1%左右。从空间分布看,土地复垦学发展不均衡,多分布在欧美等经济发达国家及中国、印度等少数发展中国家,中、美两国是土地复垦研究的核心区域。

1.4 土地复垦的相关论著

国外土地复垦的相关论著在20世纪20年代前后便已出现,早期主要记载了美国、澳大利亚及部分欧洲国家的土地复垦法律、政策、经济等相关内容,如“The Economics of Land Reclamation in the United States”(A.W. Shaw,1927)、“Land Drainage and Reclamation”(Ayres & Quincy Claude,1928)、“The Agricultural Reclamation of Marshes”(Akseljrod D. M.,1940)等,这一时期土地复垦工作多为农业复垦,更准确地说是农地的开垦与治理。20世纪50年代以后,随着对土地复垦工作的重视与会议召开,土地复垦相关论著不断涌现,如R. J. Hutnik和G. M. Davis在“Ecology and Reclamation of Devastated Land”(1973)中以1969年宾夕法尼亚大学召开的土地复垦专题会议为背景记载了尾矿库、煤矸石山、废弃工业场地等损毁土地的现状、存在的问题及相关复垦措施等[17];D. Brown等在“Reclamation and Vegetative Restoration of Problem Soils and Disturbed Lands”(1986)中对露天采空区土地复垦技术、矿山土地处理与分级、土壤稳定技术等作了详细介绍[18]。针对干旱区、城市等土地复垦问题,J. Skujins和William E. Sopper等相继出版了“Semiarid Lands and Deserts: Soil Resource and Reclamation”(1991)、“Municipal Sludge Use in Land Reclamation”(1993)等论著。21世纪以来,随着土地复垦研究的深入,各国针对土地复垦出版了大量论著,介绍土地复垦相关技术与方法。

中国土地复垦理论研究最早源于马恩霖、邬立国编译的《露天开采复田》(1982)一书。由国家计划委员会国土司等组织编写的《土地复垦》(1988)是国内土地复垦领域的最早论著。1991年,李根福编著《土地复垦知识》,介绍了土地复垦方法、复垦实例与复垦效益计算等内容。此后,国内土地复垦以(煤)矿区为研究重心先后出版了《矿区土地复垦技术与管理》(赵景逵,1993)、《露天煤矿土地复垦研究》(胡振琪,1995)、《矿区土地复垦规划的理论与实践》(卞正富,1996)、《工矿区土地复垦与生态重建》(白中科,2000)等论著,对矿区土地复垦理论、技术、方法等进行了深入的研究与探讨。在教材方面,以张国良主编的《矿区环境与土地复垦》(1997)作为高等学校规划教材,初步形成了“土地复垦学”课程教学体系[15],《土地整理与复垦》(付梅臣,2007)和《土地复垦与生态重建》(胡振琪,2008)等作为高等学校“十一五”规划教材在各高校“土地复垦学”相关课程中广泛使用,但在新理论、新技术、新方法等方面需不断完善,增强特色。

2 土地复垦学的课程建设

2.1 土地复垦学的内涵与研究对象

土地复垦学是对土地复垦概念、内容、基础理论、技术方法等进行深入研究而不断发展形成的科学体系。国外对土地复垦学的概念并没有科学的界定,国内关于土地复垦学的定义由中国矿业大学胡振琪教授提出,从学科建设的角度将其定义为“研究土地破坏的产生机制及演变规律、破坏土地再生利用的政策、理论、方法、技术工艺、管理技术等相关问题的学问”[16]。土地复垦学的研究对象是破坏或退化的土地,其核心问题是破坏或退化土地的再利用及生态系统的恢复[17]。

以《土地复垦方案编制实务》等对损毁土地的划分为依据,将土地复垦划分为生产活动(矿业与非矿业)、建设活动(建设项目和建设用地)、自然灾害(地震和水毁等)和其他4类[18],分析土地复垦学的研究对象(图1),可以得出:土地复垦学的研究对象涵盖了耕地、园地、林地、草地、居民点及工矿用地、交通运输与水利设施用地等多种土地利用类型。采矿损毁土地是国内外土地复垦研究的主体,分别占国内外文献总量的56.3%和73.4%,其中煤矿是国内外土地复垦研究的最主要对象,此外,国内还对离子吸附型稀土矿土地复垦进行了相关研究[19]。从各类型文献比例可以看出,国外对林草地、湿地等土地复垦研究较多,尤其关注森林、草原(场)、农田、河海湿地等的土地复垦与生态恢复。在采石场、砖瓦窑非矿业用地,水利、交通建设项目和乡村、城市建设用地等方面,国内外土地复垦研究均有涉及,国外多为沿海造地、海港、水利设施用地的土地复垦,国内多集中于高速公路、铁路压占土地、乡村废弃地等的复垦重建研究。总体来看,土地复垦学研究对象不断拓展,仍以工矿废弃地为主,非矿业废弃地复垦研究逐渐得到重视。

2.2 土地复垦学的课程设置

20世纪80年代前后,俄罗斯、美国、加拿大等工业发达国家的部分高校已经开设土地复垦相关课程。俄罗斯国家矿产资源大学、莫斯科国立土地规划大学,美国弗吉尼亚理工大学、南伊利诺伊大学,加拿大阿尔伯塔大学,澳大利亚昆士兰大学等是开设“土地复垦学”及相关课程最早的高校[20]。中国矿业大学最早于1994年开设“土地复垦学”课程[4],中国地质大学、中国农业大学随后开设相关课程。此外,美国宾州州立大学、印第安纳大学,德国弗莱伯格科技大学,俄罗斯莫斯科国立矿业大学,瑞典农业科学大学,河南理工大学、山西农业大学等数十个国家高校均相继开展土地复垦相关研究与教学活动。

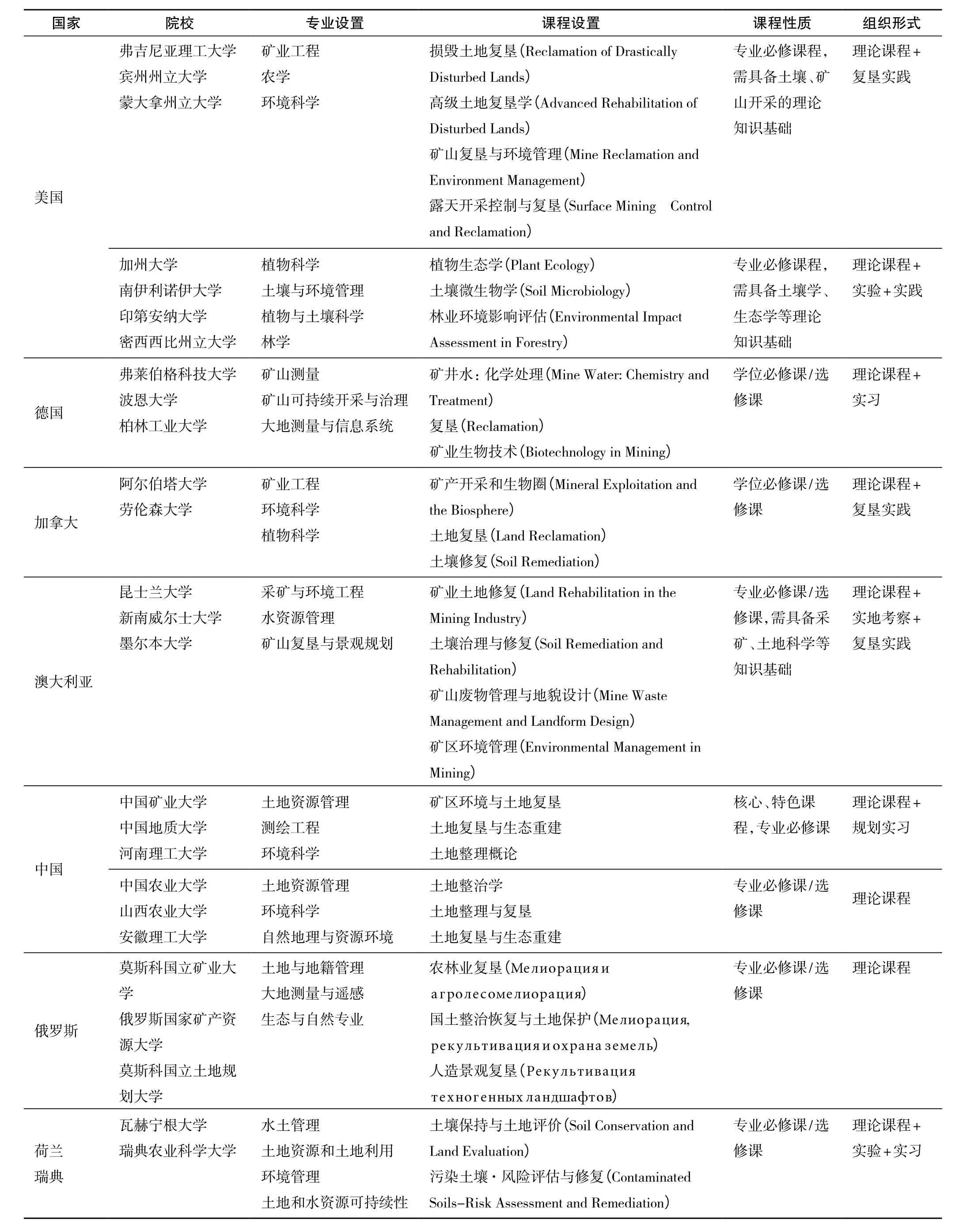

以国内外从事土地复垦研究较为深入的知名高校为对象,从土地复垦学的课程类型、课程性质、授课形式等方面分析土地复垦学的设课情况(表1)。

图1 国内外土地复垦对象及文献数量Fig.1 Classif i cation of land reclamation objects and statistics at home and abroad

(1)土地复垦学的课程类型。从土地复垦学的专业、课程设置来看,可划分为三种类型:矿业复垦型、农林复垦型和综合复垦型。以德国、加拿大、澳大利亚等为代表属于矿业复垦型,土地复垦学专业设置主要为矿业工程、采矿与环境工程、矿山复垦与景观规划等与矿业土地复垦紧密相关专业,开设了矿业土地修复、矿山复垦与环境管理、矿山废物管理与地貌设计、矿井水处理等课程,矿业特色突出;以荷兰、瑞典等为代表属于农林复垦型,土地复垦专业以农林水土管理、土地利用、环境管理为主设置水资源管理、土壤保持与土地评价、污染土壤·风险评估与修复等课程,从事农林土地复垦、土壤修复及水土资源可持续发展研究。以美国、中国、俄罗斯等为代表属于综合复垦型,土地复垦专业设置涵盖了矿业工程、农学、林学、环境科学等相关专业,土地复垦学课程对矿区、农林植被、水土各方面均有涉及,研究内容十分广泛。

(2)土地复垦学的课程性质。国内外土地复垦课程多为专业或学位必修课程,部分为选修课程。部分国外高校,如弗吉尼亚理工大学、昆士兰大学等在土地复垦学课程选择时要求学生需具备土地科学、土壤学、生态学、采矿学等相关理论知识基础,国内对此方面暂无相关要求。值得提及的是,在国内,中国矿业大学、中国地质大学和河南理工大学等从事土地复垦研究较早的高校,土地复垦学相关课程已成为土地资源管理、测绘工程、环境科学等专业的核心、特色课程,土地资源管理专业被评为国家级、省级特色专业。

(3)土地复垦学的授课形式。从学科设课情况看,土地复垦学课程主要包括土地复垦理论、技术方法、复垦模式与案例分析等几个方面,国外更加注重土地、生态等相关学科基础理论知识的培养,根据不同的教学目标和要求,增设土壤学、生态学、植物学等相关内容,国内土地复垦学课程以土地整治和土地复垦为主,具有一定的局限性。在课程组织形式方面,美国、加拿大、澳大利亚等高校多采取实地考察、实践与理论相结合的教学方式,更加注重学生实践教育,中国、俄罗斯等高校在实践环节相对缺乏。

2.3 土地复垦学的课程定位

基于ISI Web of Science引文数据库对土地复垦文献按照学科研究方向进行分类统计可得,土地复垦学研究主要集中在环境科学生态学(Environmental Sciences Ecology)、生物多样性保护(Biodiversity Conservation)、农学(Agriculture)、林学(Forestry)、植物科学(Plant Sciences)、动物学(Zoology)、水资源学(Water Resources)、工程学(Engineering)、地质学(Geology)10多个方向,其中,环境科学生态学与生物多样性保护方面的研究最为广泛,并向遥感传感技术、计算机技术、生物化学分子分析方法等新兴、前沿研究方向快速发展。

依据国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授

予和人才培养学科目录(2011年)》,目前在13个学科门类的一级学科和二级学科中尚未设立土地复垦相关学科。基于国内外高校土地复垦学专业和课程设置(表1)分析土地复垦学的设课学科,可以得出与土地复垦学课程性质相近的学科包括9个一级学科和11个二级学科。此外,教育部《关于公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高[2017]2号),中国地质大学、长安大学成立“土地整治工程”专业获批,内容涵盖工矿区损毁土地复垦、高标准农田建设、农村土地整治与新农村建设、退化土地修复与治理等,土地复垦学是“土地整治工程”专业的核心特色课程。

表1 国内外高校土地复垦学课程设置情况Tab.1 Curriculum setting of land reclamation in universities at home and abroad

3 土地复垦学的发展趋势

3.1 土地复垦学的热点问题

基于ISI Web of Science引文数据库和中国学术期刊全文数据库(CNKI)对近10年国内外土地复垦文献的关键词进行可视化词频分析,研究国内外①因篇幅有限,国内土地复垦学研究热点分布图未在文中显示,若有需要,可与笔者联系索要。土地复垦的热点问题(图2),可简要概括为以下两个方面。

(1)复垦土壤、水与植被研究。近年来,国内外土地复垦在采煤塌陷地、露天矿、排土场等复垦土壤、水与植被方面的研究更加深入,主要包括矿区土壤重构、酸性矿井水处理及植被与物种恢复方面,生物多样性、复垦土壤与植被的固碳能力、复垦区生态系统服务功能、矿区生态重建等成为土地复垦的研究热点。在土壤重构方面,除复垦土壤改良培肥相关研究外,国外更加关注对土壤有机质、土壤生物活性以及土壤碳库的恢复,在生物炭方面研究逐渐增多,还包括水土保持、土壤重金属吸附迁移等方面的技术研究。酸性矿井水是国外矿区土地复垦研究的重点,此外还包括选煤废水、尾矿库废水等新型净化技术的研究。在矿山生态恢复、环境保护、景观重建方面,复垦物种选择是土地复垦与生态恢复的关键,农林物种多样性、人工造林与物种入侵、土壤与植物微生物复垦机制等研究更加深入。

(2)土地复垦监测、管理与评价。监测方面的研究重点是数据采集与分析技术,将多源遥感、传感、地理信息系统、计算机、无人机等现代技术与电子设备应用到土地复垦数据采集、监测工作中,实现大面积、高精度、多平台、多时相动态监测,推动了土地复垦监测技术的进步。土地复垦管理研究主要集中在复垦政策与标准方面,近年来,国内外土地复垦相关政策与标准不断更新完善,对不同类型的损毁土地,不同用途复垦土地提出新的规定,还包括复垦环节的标准研究,矿区风险评估和管理等。在土地复垦评价方面,国内外发布了一些标准评价方法,如基本农田复垦标准,水质快速评估方法、土壤质量评价标准等,还包括土地复垦适宜性评价、土地复垦效益评价等新模型、新方法。

3.2 土地复垦学的课程体系构建

(1)土地复垦学课程领域逐步拓宽。土地复垦学理论、技术、方法涉及多方面知识,各学科专业之间相互联系。近年来,各高校、科研院所相继成立土地科学研究与教学机构,土地科学研究已从相关学科研究中的一部分逐渐发展为自成体系的学科研究,开设土地复垦学课程的主要有土地资源管理、大地测量学与测绘工程、环境科学和环境工程等专业,土地复垦学课程领域更加宽泛,学科不断增加。但是,由于各专业教师与学生理论基础与知识背景不同,土地复垦课程教学缺乏系统化和针对性,培养土地复垦专业人才需进一步明确土地复垦课程的学科专业属性。目前,土地工程一级学科申报工作正在进行,“土地整治工程”专业已经设立,土地复垦作为土地整治工程的核心内容,将土地复垦学课程设置在土地科学中的土地整治工程和土地资源管理专业中更有利于专业人才的培养。

(2)土地复垦学课程体系逐渐形成。国内外各高校土地复垦学课程陆续开设,课程类目不断完善,课程内容更加丰富,网络化课程教学逐步实施,土地复垦学课程体系逐渐形成。相比而言,土地复垦学课程体系建设还需注意以下问题:一方面,国内土地复垦课程教材的时效性,对近年国内外土地复垦研究热点,新的理论、技术方法等囊括不全,针对特定复垦对象、复垦目标的系统研究不足,缺乏除矿区外土地复垦具体案例分析,土地复垦教材须不断更新完善并与国际接轨。另一方面,土地复垦学课程应注重理论与实践的整合,突出理论指导下的复垦实践,土地复垦实践不仅是特定条件下的规划实习,还应包括实地考察、实验分析、项目参与等,以培养学生土地复垦方面的专业技能。

4 结语

随着对土地复垦专业人才的需求不断增加,土地复垦学课程体系需要不断发展与完善。本文以国内外土地复垦学的产生与发展为主线,采用文献统计、对比分析等方法对土地复垦学课程的建设与发展进行了较为系统的梳理,包括土地复垦学的内涵与对象、文献论著、课程设置、课程定位等。相比而言,国外土地复垦学课程体系更加完善,在土地复垦学的专业开设、课程设置和授课形式等方面值得中国借鉴,土地复垦实践是专业人才培养的必要环节。结合土地复垦近年研究热点问题,土地复垦学研究更加精细化和专业化,各高校在课程体系建设上应进一步明确土地复垦学课程定位,加强土地整治工程专业建设,增设土地复垦研究方向。在土地复垦学课程体系改革上,应规范土地复垦学教材体系,开展土地复垦学英语教学,面向全球更多地区与对象的网络精品课程需进一步加强,以全面提升课程教学质量,培养土地复垦专业人才。

参考文献(References):

[1]胡振琪. 土地复垦与生态重建[M].徐州:中国矿业大学出版社,2008.

[2]卞正富. 国内外煤矿区土地复垦研究综述[J].中国土地科学,2000,14(1):6 - 11.

[3]侯湖平,张绍良,丁忠义,等. 寓教于研的“土地复垦学”课程教学比较研究[J].中国地质教育,2015,24(2):87 -91.

[4]赵艳玲,胡振琪,李晶. 《土地复垦学》课程教学改革研究[J].中国校外教育,2011,(7):113 - 114.

[5]张绍良,张国良. 土地复垦的基础研究[J].中国矿业大学学报,1999,28(4):389 - 393.

[6]王军,钟莉娜. 中国土地整治文献分析与研究进展[J] .中国土地科学,2016,30(4):88 - 96.

[7]吴次芳. 土地利用规划[M].北京:地质出版社,2000.

[8]吴承伦,袁涛. 土地开发整理规划理论方法与实践[M] .北京:中国大地出版社,2003.

[9]王万茂. 土地利用规划学[M].北京:科学出版社,2006.

[10]Mihara M. Effects of agricultural land consolidation on erosion processes in semi-mountainous paddy fields of Japan[J].Journal of Agricultural Engineering Research,1996,64(3):237 - 247.

[11]Uhling J. Land consolidation: agriculture and environmental protection[J].Berichte Uber Landwirtschaft,1989,(67):426 - 456.

[12]Gonzalez X P, Alvarez C J, Crecente R. Evaluation of land distributions with joint regard to plot size and shape[J] .Agricultural Systems,2004,82(1):31 - 43.

[13]冯广京. 我国农地整理模式初步研究[J].中国土地,1997,(6):14 - 20.

[14]蔡运龙,蒙吉军. 退化土地的生态重建:社会工程途径[J].地理科学,1999,19(3):198 - 204.

[15]肖武,胡振琪,赵艳玲. 土地复垦学教学实践与探讨[J] .中国校外教育,2013,(12):96 - 97.

[16]胡振琪,刘海滨. 试论土地复垦学[J].中国土地科学,1993,7(5):37 - 40.

[17]张绍良,彭德福. 试论我国土地复垦现状与发展[J].中国土地科学,1999,13(2):1 - 5.

[18]余勤飞,白中科. 基于文献数据统计的中国土地复垦研究——复垦对象、期刊与机构分析[J].中国土地科学,2014,28(3):89 - 96.

[19]Zhou L, Li Z, Liu W, et al. Restoration of rare earth mine areas: organic amendments and phytoremediation[J] .Environmental Science and Pollution Research,2015,22(21):17151 - 17160.

[20]李晶,于加春,胡振琪. 美国“土地复垦学”课程体系浅析——以弗吉尼亚理工大学为例[J].中国农业大学学报,2016,21(7):181 - 186.