“自鸣钟”与近代中国社会的变迁*

陈开来

“闭关锁国”是近代封建保守的中国社会一直奉行的对外政策,从而导致了明末清初由西方传教士带来的西方文化在中国社会犹如无源之水、无本之木,始终无法形成气候。然而,“自鸣钟”却以它自身独特的魅力和上层社会对它的物质和精神文化的需求而被保留下来,并经历了从少到多,从兴旺到衰落,从少数权贵才能拥有到走进寻常百姓家的发展历程。

一、明末时期的“自鸣钟”

“礼尚往来”是自古中国文化一直传承下来的重要处世原则。西方传教士早在进入亚洲传教之初就已发现这把在礼仪之邦的中国建立人脉关系、开拓传教事业的“万能”钥匙。以罗明坚(Michel Ruggieri)、利玛窦(Matteo Ricci)等为代表的西方传教士对此心领神会并将其作用发挥得淋漓尽致,明末时期他们就是运用了这把钥匙打开了中国封闭的国门。如1582年12月罗明坚为了进入中国内地传教并获得在中国内地的居留权,他根据中国人敬仰天地、崇尚历法的天性,特意挑选了一件外观新颖别致且每个时辰都具有报时功能的“自鸣钟”作为送给两广总督陈瑞的礼物:

于是我们籍他之手,把钟表呈献给总督,总督万分喜悦,因为他们对新发明、西洋玩意儿十分欣赏。我们希望总督能把这座钟表呈献给皇帝,因为外人进贡物无不是这个步骤。*金国平、吴志良:《从自鸣钟探讨利玛窦留居北京的内幕》,载《澳门2004》,澳门:澳门基金会2004年,第409-434页。

两广总督陈瑞非常喜爱,作为回报,特把罗明坚等传教士安顿在肇庆天宁寺,天主教因此在中国内陆开辟了第一块传教区。

之后,利玛窦为扩大教宗影响,获得在北京传教的权利,于1601年进京,试图面见明朝万历皇帝,并随身携带众多西洋器物作为礼物。利氏在《上大明皇帝贡献土物奏》中就有包括大小“自鸣钟”各一座的记载,*(明)利玛窦:《利玛窦中文著译集》,朱维铮主编,上海:复旦大学出版社2007年,第214页。这也是“自鸣钟”首次以外来词的身份出现在史料中。万历皇帝甚是喜爱这两架“自鸣钟”,他把小的留在身边,大的更是特别修建木阁楼收藏。*(明)利玛窦、金尼阁:《利玛窦中国札记》卷4第12章,何高济、王遵仲、李申译,北京:中华书局1995年,第400-405页。

图1上海世博会意大利馆展出的利玛窦进贡万历皇帝“自鸣钟”贡品复制模型

图1是利玛窦进贡万历皇帝的“自鸣钟”复制模型,可以看出,利氏所赠“自鸣钟”,经过他的精心琢磨,刻意将刻度盘上的罗马文字去掉,换上了中国传统的子丑寅卯作为计时单位。这是利氏的精明过人之处,也是这一时期利氏创立“利玛窦规矩”,迎合中国文人士大夫的一种表现。但是,由于此时的“自鸣钟”制作工艺还达不到准确计时的程度,甚至比之传统的中国计时仪和漏还要逊色不少,因此它带给中国社会的只是满足皇帝一干人等的猎奇心理需求而已,此时人们关注的只是它精美的外表和复杂唬人的金属齿轮结构,其自身的实用价值尚未体现出来。

“自鸣钟”在出现之初,如所有外来词的特征一样,并未从一开始就有一个统一的称呼,有叫“自然漏”的,也有叫“轮钟”的,还有叫“候钟”的。如徐光启在其《新法算书》中,就称“自鸣钟”为“轮钟”:

早晚定时之术,相传有壶漏为古法,近有轮钟为简法,然而调品皆繇人力,迁就可凭人意,故步入求端於日星,昼则用日,夜则任用一星,皆以仪器测取经纬度数,推算得之,是为本法。*(明)徐光启:《新法算书》卷二缘起二,清文渊阁四库全书本,第33页。

但是,同为徐光启的《新法算书》一书,其后续章节,即卷十九、卷二十八、卷三十、卷五十六、卷七十、卷九十七,都相继改用“自鸣钟”一词。可以看出,“自鸣钟”这一外来器物,迅速得到中国上流社会的接纳和认可。但是,“自鸣钟”成词之初,其对中国社会的影响是很狭隘的,当时只有为数不多的几本书籍使用“自鸣钟”一词,由此可见一斑。“自鸣钟”在当时的影响仅仅局限于皇帝和与传教士交好的很少一部分文人士大夫当中,即上流社会的极少数人群。

徐光启的《新法算书》中,还有这样一段对“自鸣钟”的描述:

自鸣钟三架中,样者每架价银五十两,大者及小而精工者,价值甚多今不必用。*(明)徐光启:《新法算书》卷一缘起一,第29页。

由此可见,“自鸣钟”无论从稀有程度,获取渠道,还是其自身的昂贵价格,都限制了其影响范围。对于一般普通百姓来说,像这样的高档奢侈品是很难闻其名、观其形的。明末时期,即“自鸣钟”入华之初,我们只能看到中国社会对西方文化认知层面的零星描述,整个西方文化对中国社会的影响尚处于非常初级阶段。

二、清朝前、中期的“自鸣钟”

进入清朝以后,“自鸣钟”的影响力不断扩大。无论从词汇使用范围还是出现于书籍中的词频都大大增多,此时期诸多历史文献为我们的进一步研究提供了依据。

清朝初期的传教士延续了先辈们的礼物外交策略。汤若望(Johann Adam Schall von Bell)在1652年7月进贡顺治帝“天球自鸣钟”一座。康熙在位期间,安文思(Gabrielde Magalhes)又进献“自鸣钟”一座,闵明我(Philippus Maria Grimaldi)也于1669年进呈准确报时钟一座。通过查阅同时期中国的历史资料,我们发现顺治、康熙皇帝均亲近西学,雍正皇帝则重视“自鸣钟”的实用,乾隆皇帝更是对“自鸣钟”达到痴迷的程度。*直到嘉庆年间,嘉庆皇帝不好西洋器物,对于“自鸣钟”更是视之如粪土。1799年嘉庆皇帝上谕中有这样的记载:“至于钟表,不过考察时辰之用,小民无此物者甚多,又何曾废其晓起晚息之恒业乎?尚有自鸣鸟等物,更如粪土矣。”参见《清仁宗嘉庆实录》卷五十五,第2851页。“自鸣钟”于宫廷受宠才因此由盛入衰。得到皇帝支持的优越环境,为“自鸣钟”及西方文化在中国社会站稳脚跟奠定了良好的基础,并得以向前进一步发展。甚至因皇帝的偏爱,又因物以稀为贵的中国社会心态,“自鸣钟”这一器物已发展成为这一时期上流社会彰显财富和身份地位的象征,成为上层阶级满足其虚荣心的一种精神追求。昭梿在《啸亭杂录》中就直接称“自鸣钟”为玩具:

近日泰西氏所造自鸣钟表制造奇袤,来自粤东士大夫争购,家置一座以为玩具。*(清) 昭梿:《啸亭杂录》卷三,清抄本,第269页。

为此,出现了宫廷及权贵争相购置“自鸣钟”的现象。作为这一时期的风向标,“自鸣钟”成为流行于当时中国社会中的一种时尚文化。

这种“自鸣钟”时尚文化又促进了“自鸣钟”自身以及中国社会向前发展:

第一,是“自鸣钟”生产主体开始转换。早在明末时期就已经出现了少数仿制“自鸣钟”的中国钟表匠。而到了清朝,中国“自鸣钟”的自产能力便已初具规模。首先,是以清宫廷为代表的官方仿制生产,专门设立“自鸣钟处”“做钟处”二部门,*(清)庆桂:《国朝宫史续编》卷七三,第678页。组织工匠进行仿制。其次,是与西方文化接触较密切的沿海地区的民间仿制,上海、南京、苏州、广州等地区都有相关史料记载,如上海徐光启后代,徐朝俊的《天学入门》就有这样的记载:

余先世爱研数理,手造泰西仪器,五代于兹矣。俊于制举业暇,尝以先君子侧闻绪论,愧不能有所发明。稍长,而所与君游第以自鸣钟表相诧异。*(清)徐朝俊:《高厚蒙求》第一集,《天学入门》,第2-4页。

刘献廷的《广阳杂记》记载了南京的仿制工业:

坦然未经师授,曾于唵答公处,见西洋人为之,遂得其窾窍,然于几何之学,全未之讲,自鸣钟之外,他*这里的他指吉坦然,南京江宁人。无所知矣。*(清)刘献廷:《广阳杂记》卷三,清同治四年抄本,第96页。

钱泳的《履园丛话》称广州、江宁、苏州一带工匠可仿造:

自鸣钟表皆出于西洋,本朝康熙间,始进中国,今士大夫家皆用之,案张鷟朝野佥载言,武后如意中,海州进一匠,能造十二辰车回辕,正南则午门开,有一人骑马出,手持一牌,上书午时二字,如旋机玉衡,十二时循环不爽,则唐时已有之矣,近广州、江宁、苏州工匠亦能造。*(清)钱泳:《履园丛话》卷十二,清道光十八年述德堂刻本,第180页。

虽然清朝初年仍有大量从西方国家引进“自鸣钟”的记录,但1721年康熙皇帝颁布“全面禁教”,刚刚稍有松动的中国国门又重新关闭,中国又回到了完全的“闭关锁国”状态。到嘉庆年间,除少数贡品以外,“自鸣钟”的进口已近消失。然而,这个时期中国国内“自鸣钟”的生产却在不断发展壮大。这种局面的出现与历代清朝皇帝对“自鸣钟”的喜好是分不开的,同时也与“自鸣钟”已经开始从一种外来的器物被中国社会所接纳、吸收,并植根于中国社会的土壤之中,出现了中国化的融合现象有直接关系,所以即便是在嘉庆皇帝禁钟之后也能生生不息。“自鸣钟”以其自身独特的社会价值和潜在的市场需求,促进了近代中国工业的发展,中国钟表业自此正式诞生,现在许多钟表行业依然认为利玛窦就是他们这一行业的祖师爷。因此,从最开始的打开中国国门的礼物到此时期所产生的“自鸣钟”手工作坊,在此时上流社会追捧时尚的引领下,中国社会首次对“自鸣钟”产生了空前的物质需求,并形成了一条为上层阶级服务的产业链。然而,“自鸣钟”真正走向平民百姓家庭却还有很长的路要走。

我们在《红楼梦》的第七十二回找到了这样的记载:

你们知道的那一个金自鸣钟,卖了五百六十两银子。*(清)曹雪芹:《红楼梦》第七十二回 王熙凤恃强羞说病来旺妇倚仗霸成亲,清乾隆五十六年萃问书屋活字印本(程甲),第555页。

由此可见,“自鸣钟”虽能自产,但价格依然昂贵。它仍属于上流社会的玩物和奢侈品。结合以上史实,我们有理由相信,“自鸣钟”乃至西方文化在中国社会的影响虽在不断扩大,但仍旧局限于宫廷和上流社会。对于广大老百姓而言“自鸣钟”仍然是稀罕之物,可望而不可及。社会上对其物质层面的需求也尚停留在权贵当中,其对整个中国社会的影响和作用仍然是有限的。

第二,是“自鸣钟”精确计时功能的显现,带来了上流社会不断增长的物质需求,也促进了“自鸣钟”的进一步发展。特别是惠更斯(Huygens)的离心力和钟摆的引用,以及之后擒纵结构和游丝的出现让“自鸣钟”真正做到准确报时,充当了计时工具。“自鸣钟”自此摆脱了“玩物”“装饰品”“观赏品”的身份,首次以实际计时功能为中国上流社会所关注,包括雍正皇帝都非常看中,如:

凡皇帝居住、办公、常出入的宫殿皆有自鸣钟陈设,如宫中的交泰殿、养心殿、承华殿;畅春园的严霜楼;圆明园的蓬莱洲、四宜堂、万字房、含韵斋、事事如意、闲邪存诚、勤政殿、莲花馆、西峰秀色、紫萱堂、后殿仙楼等。*李素芳:《清朝皇帝与西洋钟表》,《紫禁城》2006年第2期。

雍正皇帝不但办公使用“自鸣钟”计时,更是随身携带“自鸣钟”。据《内务府各作承做活计档》记载,“雍正1728年10月18日出巡,随侍自鸣钟首领太监薛勤传旨:着养心殿造办处要好的表一件,随侍用,钦此。”*中国第一历史档案馆藏:《内务府各作承做活计清档》。

第三,是“自鸣钟”一词使用者的转移。在清初、清中时期,除了西方传教士利类思(Ludovic Bugli)的《西方要纪》中对“自鸣钟”有简单介绍外,更多是来自中国本土,如来集之的《倘湖樵书》、陆耀的《切问斋集》、闵华的《澄秋阁集》、以及官修《清文献通考》等文献对“自鸣钟”的功能都有详细的记载。徐朝俊的《自鸣钟表图说》更是中国首部关于钟表的史实著作,书中分为钟表名、作法、工作原理等部分,详细地对“自鸣钟”进行介绍。这么多的中国文人雅士使用“自鸣钟”一词、介绍“自鸣钟”的功用,说明了“自鸣钟”一词的使用者,已由传教士转移到中国的文人士大夫群体。*我们并不认为西方传教士不再使用“自鸣钟”一词了,而是他们在关注点上发生了转移。正是这一部分有志之士目睹了“自鸣钟”带给中国社会的变化,看到了“自鸣钟”的潜在价值,从而意识到其身后的整个西方科学技术、西方文化对中国即将产生巨大影响,乃至推动整个中国社会向前发展,他们才主动代替了传教士的传播地位。从另一个角度分析,这也是中国社会一部分思想前卫的文人渴望通过西方文化促进整个中国社会向前发展的精神需求的一种表现。

明末清初时期,中外尚属平等关系,“自鸣钟”乃至整个西方文化的传入始终保持温和的态势。中国社会对西方文化输入的把控占据着主导地位,而中国当局是有选择性地接纳西方文化。虽然它对中国社会科技、经济等方面有着一定的推动作用,但是却无法撼动中国社会的根本。徐朝俊《自鸣钟表图说》序中称自己“举业余暇”“制与业暇”,所从事的“自鸣钟”制作只是作为“游艺”之一种可见一斑。“自鸣钟”虽为人类科学技术和智慧的结晶,但在当时的中国人眼里仍然属于“器”的范畴,改变不了其“奇技淫巧”的传统观念。

三、清末、民国时期的“自鸣钟”

步入清末民国,这是中西文化的第二次激烈碰撞,西方文化在中国社会中传播的第二个高峰时期。随着“自鸣钟”在中国的成规模生产和西方传教士更为新颖的西方器物的引进,“自鸣钟”的时尚效应已经逐渐淡出了上层社会。加之中国被英国、日本等列强相继武力侵略,封建腐败的清政府无力与之抗衡,中国随时都有亡国的可能。因此,大部分文人志士的目光便由“西方奇器”转向了“船坚炮利”的西方武器和比封建制度更先进的外国政治制度的探索上。温文尔雅的“自鸣钟”已无法满足这一时期中国社会激进文人救国救民的物质和精神需求,如从民国史料记载中,只有《戊戌政变记》《雪桥诗话》《清史稿》三种文献出现“自鸣钟”一词就是很好的证明。“自鸣钟”已经无法作为西方文化的标志,再度被人追捧,让人垂涎。

然而,这并不意味着“自鸣钟”走向了穷途末路,我们在此时新的传播工具——报纸上找到了大量有关“自鸣钟”的记载。以1872年开始发行,1949年停刊的《申报》为例,我们检索到11820条“自鸣钟”的记载。为此,我们认为这是“自鸣钟”对中国社会的影响从上层社会向世俗阶层转移的一种表现。如1919年《申报》对某活动得奖章程的记载,就是一个很好的例证:

得奖章程

头奖一张得二兩金镯一付

二奖一张得七钱金镯一付

三奖一张得五钱文明镯一付

四奖兩张各得二钱金戒一只

五奖四张各得银表一只

六奖五张各得自鸣钟一只

七奖念张 各得洋伞一把

八奖(一百)张各得花露水一瓶

九奖(二百)各得本场遊券兩张

开彩五日后未领者一概作废*申报(上海版):第16506号,1919年1月27日,第8版。

在此篇报道中,我们可以看出这一时期“自鸣钟”不过是平常物件罢了。无论是自身价格还是普通百姓拥有量,与早期的“自鸣钟”相比,已不可同日而语。它淡化了早期的时尚形象,以自身的实用价值正式融入到中国社会的世俗阶层。如果剔除掉“西洋自鸣钟”的“西洋”二字,也许已无人知晓此器物本是来自于中国之外的“舶来品”。

自此世俗社会对“自鸣钟”物质层面的需求也在此时正式彰显出来,“自鸣钟”正式与平常百姓的生活紧密地联系在一起。如《申报》1914年9月刊登了一则这样的报告:

照规定章程办理营业时间在上午九时至十二时,一时至四时恐未周知,特此通告。*申报(上海版):第14907号,1914年9月19日,第1版。

在“自鸣钟”出现以前,中国社会还停留在燃香计时,观日、月、星辰的位置估时,用子、丑、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥分时的阶段。即使到了清末光绪年间,虽宫廷中已大量使用“自鸣钟”,然而仍然采用传统的时辰刻和西方的分秒时两套计时系统。直到“自鸣钟”的价格降低到普通百姓家庭所能接受的范围,西方精确的计时系统才正式融入中国社会,“自鸣钟”才成为人们开门营业、衣食住行等日常生活的必需品。

大量的历史资料,也为我们对此时期有关“自鸣钟”的定量研究提供了条件。

首先,在剔除掉“自鸣钟”表其他词义,仅留下“自鸣钟”表报时、计时义,我们统计词频发现:

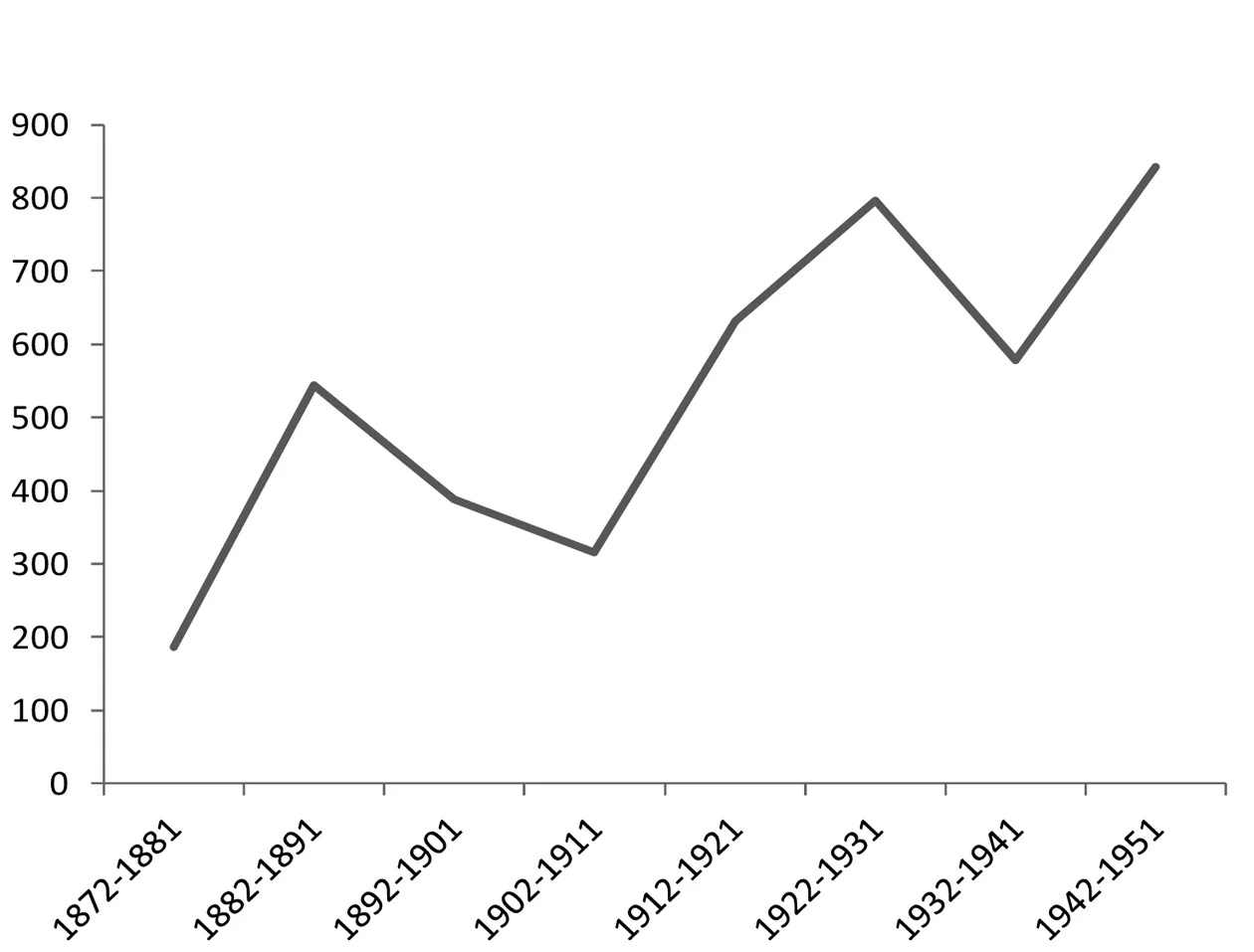

图2:“自鸣钟”表计时义的词频变化

在《申报》逐渐成为热门的传播工具的同时,“自鸣钟”出现在报纸的词频呈逐年稳定上升趋势,1880~1890年间达到峰值。第一,这反映了“自鸣钟”1880~1890年间在中国世俗社会影响的最大化。各家钟表行买卖“自鸣钟”的广告在《申报》中随处可见,“自鸣钟”正式走进了平常百姓的生活。第二,这反映了钟表行业,乃至中国整个工业体系的蓬勃发展。普通百姓有购买力的物质需求带动了钟表工业褪去华丽的外表而明确更为务实的发展方向,新的发展方向以及生产力水平的不断提升带来了生产成本和价格的下降,价格下降又再次刺激了人们的购买欲望,进一步增大需求,从而促进了钟表工业的良性循环。但是,“自鸣钟”一词的词频自1890年后却持续下降,这并不意味着“自鸣钟”失去了自身的价值,人们不再需要“自鸣钟”一类的计时工具,反而标志着中国社会正在快速向前发展。为了满足中国社会日益增长的物质和精神文化的需求,技术革新和外来新技术的应用,不断推动着钟表工业向更高层次发展,新的计时工具出现,或替代,或包容,或创新,它们以全新的面貌、更加实用的功能渐渐超越了“自鸣钟”。自此“自鸣钟”失去昔日的光环,悄然退出历史的舞台也就在所难免了。到了《申报》停刊的1949年之前,我们已经很难找到“自鸣钟”一词了。

“自鸣钟”集合体的词义逐渐被更简便的“钟表”一词所代替。为此我们也找到了词频方面的证据:

图3:“钟表”的词频变化

比较图2和图3,可以很清楚地看出,在“自鸣钟”词频逐年下降的情况下,“钟表”一词的词频则在逐年上升。“自鸣钟”单一报时、计时器物的词义,也在此时因实物的逐渐消失,而被各种更精确指代新功能的计时器物所代替,如“闹钟”“挂钟”等。

这里所表现出来的不仅是“自鸣钟”的发展与消亡,同时也体现出一个时代的文化对中国社会的影响由此消退。随着时间的推移,自明朝末年传入中国的西方文化对中国社会的影响并不是永恒的,“自鸣钟”所承载的西方文化在第二次新型文化的冲击下,无论从物质层面,还是在精神层面都无法再度满足中国社会的需求,它被新的文化延续或取代。但是,它承上启下的历史地位和作用是永远不可磨灭的。可以毫不夸张地说,正是因为有了“自鸣钟”,有了由“自鸣钟”发展而来的计时系统,才会出现现代化的管理,才会出现现代工业、现代农业、现代医疗、现代国防等等现代科学技术。

四、结语

时至今日,我们已很难找到“自鸣钟”的实物,见到“自鸣钟”的尊容。回顾明末以来“自鸣钟”在中国的发展、变迁史,不难发现它实际上就是一部浓缩的中国近代史,也就是说,“自鸣钟”从一个侧面描述了近代中外文化交流的变迁以及中国社会的发展概貌。“自鸣钟”在中西文化交流中曾经扮演了非常重要的角色,它为明末清初中西文化交流的发生、发展发挥了重要的桥梁和纽带作用,它在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔。清朝中期以后“自鸣钟”从宫廷走向民间,从皇帝、士大夫的奢侈品变为寻常百姓的日常生活必需品。从表面看,它记录的只是“自鸣钟”的一段发展历程,实际上它反映的却是近代中国社会政治、经济、文化等各个方面,一部“自鸣钟”发展史实际上就是一部中外文化碰撞史,是一部在“闭关锁国”复杂背景下,西方文化的渗入史。深入研究“自鸣钟”文化,对我们研究以“自鸣钟”为载体的近代中国社会,对我们进一步认识外来文化对中国社会的物质文化和精神文化的影响必将提供有益的帮助,也将为中国政府近年提出的“一带一路”全球发展战略提供一定的借鉴和参考价值。