论早期城市剧场的公共性

孙晓雪

摘要:剧场是西方文化史上最具稳定性的建筑形态,不仅为观众提供了在剧场中观演的主要空间,同时也为市民提供了一个重要的公共活动空间,与集市、竞技场一同承载了早期城市市民聚集的核心功能。

关键词:剧院剧场;城市剧院

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2018)06-0146-02

一、前言

从2007年国家大剧院的建成和投入使用开始,以我国剧场建设为引领的文化产业发展在积极文化政策的支持下,取得了令人瞩目的成绩。各地大型剧院以平均每年10家的速度快速建设,国有文化集团频现大手笔制作,社会资本投巨资兴建秀场、主题公园,全国每年举办的大型演出数量更是超过以往。但在成绩的背后,作为研究者的我们也有义务关注到新建剧院的经营难题、大型项目的票房尴尬、文化地产的真实动机以及它们对表演艺术生存空间带来的挤压,而剧场观念模糊不清与剧场功能的定位偏差则是这些问题产生的重要原因。

剧场是西方文化史上最具稳定性的建筑形态。在城市化的进程中,宫殿、凯旋门等建筑逐渐被工厂、火车站等替代,而诞生于希腊古典时期的剧场作为功能性公共建筑与市场一样被保留了下来,并逐渐传播和影响到世界其他地区的表演艺术空间建设与运营。表演艺术与其他文化表现形式相比,“现场性,是其极为重要的特性。从作品的传播来看,除演员与观众要素外,物理空间是现场演出的实现不能脱离的必要条件。就艺术创作而言,空间设置也是作者、表演者思想表达的重要手段,特别是当代戏剧将观众的角色在艺术创作过程中进行重新定位之后,这个数量庞大的主体为作品带入的是其不能分割的当下社会与文化经验。剧场本身构成了观众戏剧体验的一个必要的环节。作为表演艺术创作和传播的基础空间和物理媒介,剧场则是“演出产业”、“演艺经纪”存在和发展的基石。

而随着近些年西方商业剧场运行观念的引入,很多由政府资助的公立剧院也开始进行商业化运营转向,大量“现场娱乐”产品也开始大量涌入剧场,不仅混淆了观众的试听,同时也严重地挤压了传统严肃表演艺术、特别是我国本土表演艺术作品的生存空间,更使得作为公共文化设施重要组成部分的公立剧院出现了一定程度的身份危机,在“公立”与“商业”、“艺术”与“市场”之间游移摇摆,丧失了剧场的根本属性,关于剧场的身份属性研究成为了一种必要。

英文“剧场”一词“Theatre”源于希腊语“theatron”,意为“一个观看的场所”(a place for looking)。因此该词在英文中最初使用时具有“场所”(a place)以及“一种特殊的感觉知觉形式”(to a particular form of sense perception)的双重意味。

随着剧场理论与实践的发展,其含义得到了进一步的扩充,包含以下四个层面的意义:(1)观演建筑的主要类型之一:(2)两种以剧场为核心的活动(观演和表演):(3)戏剧表演艺术机构:(4)最为狭义的表述,一种表演艺术形式。但无论是作为观演场所还是艺术形式,剧场在形成之初作为市民公共活动空间的特征却被保留至今。

尽管学界对于古希腊剧场的建筑细节长期意见不一,但关于剧场在城市中的位置却并无争论。作为一个集合演员与观众的公共物理空间,剧场看台以乐池为核心呈扇形分布,不仅为观众提供了在剧场中观演的主要空间,同时也为市民提供了一个重要的公共活动空间,与集市、竞技场一同承载了早期城市市民聚集的核心功能。古希腊历史及地理学家帕萨尼亚斯在对当时城市的记载中无一例外地对各城市的剧场进行了大量描述,直至今天,我们还可以从当时城市遗址中看到剧场的痕迹,可见其在当时城市布局中的重要地位。

二、古典时期

古典时期的希腊剧场看台通常由木结构支撑,由于承重限制,其在观众数量达到上限是容易产生安全问题,加之希腊城邦并不向罗马城市拥有充足的财富、劳动力以及拱顶建造技术限制,绝大多数古希腊城市将剧场选址于能够为观众提供天然看台的缓坡或能为乐池提供三面封闭的洼地上。正是由于古希腊剧场的这一特点,与后期的其他剧场相比,其在城市中的位置并不固定。但作为一个“观看”的场所,剧场中看台的方位设置却在科林斯、普里恩、艾菲索斯等许多城市中却体现了出了一定的共同特征,即建筑符号另一层面的内涵——观众在看台上看到的不限于表演空间,还包含了壮观的下城景观、城墙以及远处的平原或海洋。如同罗兰·巴特对于埃菲尔铁塔的描述,这种模式的剧场设计同样承担了双重的功能:一是,成为了一定意义上的文化纪念碑,二是为表演者提供了宏伟的天然布景和人工景观。

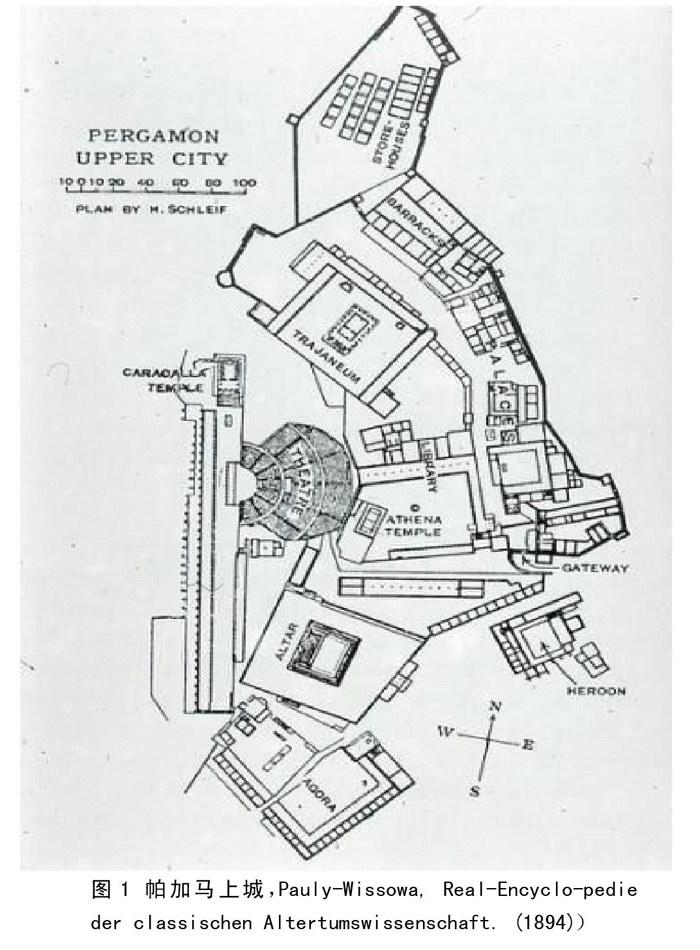

极少数情况下,剧场被建造于卫城底部作为连接卫城与下城中心的集会中心——集市的纽带。也有历史学家认为集市本身就是早期戏剧的主要表演场所,但从佩加蒙的城市布局(图1)来看,情况更倾向于前者。在雅典的案例中,剧院的选址还与酒神崇拜有关,地形、交通以及宗教传统共同决定了狄奥尼索斯剧场的选址,与集市、卫城、神殿以及竞技场共同构成了城市的主要組成部分。

三、希腊化和罗马时期

希腊化时期剧场建筑的选址逐渐脱离了地形条件的限制,主要由城市布局中与其他关联要素的关系决定。独体房屋(Skene House)与观众席(Auditorium)的发展紧密关联,得益于罗马在承重墙与穹顶方面的技术进步,剧场几乎可以选址于任何足以承重的地形上。尽管关于庞培以及其后罗马城市中的永久性剧场选址条件,考古与历史界长期存在着热烈的争论,但是可以达成共识的是,地形已不再是关键要素。尽管有着很多适合采用希腊方式建造剧院的地形,但从结果上来看,所有永久性剧院都选择建造于平坦地势上,集中于类似于我们今天常说的“剧院聚集区一战神广场。

罗马帝国时期的城市的布局通常呈严整的几何形态,从提姆加德遗址、都灵、奥斯塔的情况看,经常称轴线穿越中心或一侧的矩形形态。剧场对于罗马城市而言具有与希腊城市一样的重要位置,但选址不受地形影响,通常位于城市的一角或靠近主要城门的城市边沿地带,作为城市布局中的一个重要元素被安置于主要节点处。

四、中世纪和文艺复兴时期

在中世纪和文艺复兴时期,将剧场空间视为公共纪念建筑的观念是整体缺失的。直至巴洛克时期,类似观念才在城市规划中再次出现。尽管第一批后古典时期的公共剧院在城市规划中的地位方面与文艺复兴早期的王公大厅(princely halls)以及改良的演艺空间相比更加接近古典时期的剧场,但这些剧场在当时所扮演的社会角色却发生了改变。

古希腊与罗马时期的公共剧院作为主要的市民纪念物在城市文本中扮演着极为重要的角色。与之相反,巴黎和伦敦的第一批剧院则更多建设于危险与模糊的城市边缘位置。该时期剧场被置于城市边缘的原因并不向希腊剧场基于地形因素的考量,而是由于剧场自身社会角色的模糊不清和被边缘化。相当长的一段时间,在以伦敦为代表的城市里剧场的选址要刻意回避各方面的冲突。尽管戏剧表演与城市文化生活的核心紧密相连,但却被市政官方拒之千里之外,议会拒绝将剧场作为合法构成纳入城市规划。

对于绝大多数市政当局来说,其对待流动剧团的临时性表演场所与当地剧团的永久性场馆的态度是截然不同的,对于前者,他们是非常宽容的,然而一旦剧团试图通过建立永久性剧场的方式在城市结构中为自己的身份寻求合法性依据,政府的态度就会发生根本性的转变。

在文艺复兴时期,仅Confrerie de la Passion一家剧团在皇家法令的特许下在巴黎商业中心附近找到了一家不太起眼的建筑作为演出场所。而第一批伦敦剧团由于没有皇家的支持,则无法在永久剧院选址方面对抗市政当局的压力,只能视情况在市场管理范围外的任何地方见缝插针,吸引步行范围内的观众人群,从而形成了该时期剧场运行的一个固定模式。

贯穿整个文艺复兴时期,公共剧场在英国社会文化中处于“边缘化”的位置,这也反映在了其边缘性的城市位置上,尽管其存续完全依赖于城市,然而地理位置上看,却从来没能真正成为城市的一部份。剧场成为了城市布局中的一个尴尬不见,尽管在城市生活中发挥着独立、特殊的作用,但却没能成为肯尼斯·林奇(Kenneth Lynch)意义上的具有话语权的城市地标,直到300年之后,才作为建筑在伦敦的城市规划中取得了自身的合法性地位。同時期其他地区的剧院虽然数量不多,但选址情况优于伦敦,与巴黎更为类似,遗憾的是均未对城市布局产生过重要影响。即便在优良地段,剧场也更多地是躲藏在狭窄的街道里还不是该地区的地标。直至十七世纪末十八世纪早期,欧洲大陆公共剧院与城市的关系才逐渐发生改善,从一个隐蔽的居所逐渐上升到城市文本中的显要部门,地位比肩古典时期的希腊剧场,重新开启了从王宫剧院向公共剧场发展的征程。