历史悠久、药食同源、口味甚佳,食品“四大发明”之一助您巧度春夏

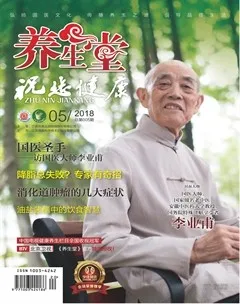

受访专家

张声生

首都医科大学附属北京中医医院消化中心(脾胃病中心/脾胃病科)主任,主任医师、教授、博士生导师(首都医科大学及北京中医药大学博士生导师)。擅长治疗疑难胃肠病(慢性萎缩性胃炎癌前病变、胃肠癌、溃疡性结肠炎、胃食管反流病),功能性胃肠疾病(消化不良、肠易激综合征),肝胆病(脂肪肝、慢性胆囊炎、非传染性肝硬化腹水),中医病证(胃痛、便秘、泄泻、虚证调理、疲劳调理等)。

门诊时间:周二下午(脾胃病中心),周三下午(名医馆)

四大发明是我国悠久而伟大历史的重要组成部分,大家肯定不陌生。但大家是否知道,中国食品中也有“四大发明”呢?这“四大发明”可不简单,全都拿下了世界第一:人类首次分离和凝固豆汁生产的酪状食物——豆腐(干);首次萃取大豆生产饮料——豆浆(汁);第一次使用酶解大豆方法生产了豆酱及酱油;而今天要说到的,就是食品四大发明之一的豆芽。

很多人就不解了,一个小小的豆芽,怎么就能位列中国食品“四大发明”之一呢?这和豆芽形成的过程密不可分。我们都知道,豆芽是由豆子发芽而长成的,这个过程是由干到湿、由豆类到蔬菜的一种转变。在这种转变中,它的营养成分发生了非常大的变化。豆类中含有的维生素A、维生素E、维生素B2等豆营养物质在豆芽中的含量都有增加。而豆芽中富含的维生素C更是豆子本身所不具有的,是在这一形态转变中通过复杂的化学反应形成的。豆子的特性更是使豆芽的发育十分简单、迅速,可以在室内进行。在历史上,是我们智慧的祖先首次在室内生产出富含维生素C的蔬菜,也难怪豆芽被认为是中国食品“四大发明”之一了。

豆芽除了悠久的历史与醉人的口感,更有价值的是它是一种时令菜。中医非常重视天人相应的观念,自然与人体在一定程度上是统一的,养生也应当顺应时令、节气。饮食方面,我们应该依据时节来进食。五月正值春光明媚,阳气蒸腾,中医认为春季有生发的特点,豆芽在春季茁壮地抽芽、生长,这便是“生发”最好的诠释。生发的季节食用“生发”的芽菜,岂不美哉?

豆芽的种类繁多,常见的有红豆芽、黄豆芽、绿豆芽、黑豆芽,等等。这么多豆芽我们该如何选择呢?它们的营养价值又孰优孰劣呢?

除湿首选黑豆芽

我国食用豆芽的历史非常悠久,但在中医古籍中记载最早的就是黑豆芽。古籍中有一种药物——大豆黄卷,指的就是黑豆芽,它是一种药食同源的佳品。

黑豆芽性味甘、平,归于脾胃经,有清利湿热、解表除湿的作用。晚春初夏时节,湿气增加,阳气的蒸腾容易在人体中形成湿热,这时候选择黑豆芽食用就可以清利体内的湿热。

湿热表证(轻证):周身困顿、黏腻不爽,头重如裹、头重脚轻,舌苔稍厚腻。

如果出现了这样的湿热表证,并且没有发热、舌苔厚腻等证情,那就可以食用黑豆芽来清利湿热。如果食用后症状没有缓解,或是症状较重,则应到正规的中医医院就诊。

清热宜用黄豆芽

黄豆芽性味甘、凉,归于脾、胃、大肠经,有清热解毒、补益气血的功效。中医认为其适用于暑热证,并能补益气血之不足,改善习惯性便秘的症状。随着时间的推移,夏季热邪旺盛,易于侵犯人体形成暑热之证。很多上了年纪的人体质较弱,容易感受暑热之邪,又常伴有便秘等不适,这时候就可以适当食用黄豆芽。现代科学研究也表明,黄豆芽富含膳食纤维,常食能够降低患大肠癌的风险,同时黄豆芽也能辅助降低胆固醇,适量食用十分有益。

清火宜选绿豆芽

绿豆芽性味甘、寒,较之黄豆芽的凉性更为寒凉,于是便在清热的基础上有了清火的功效。中医认为绿豆芽善于清火、解毒,亦可利尿消暑,主治暑热烦渴、小便不利,酒食中毒的人亦可以食用绿豆芽辅助解毒。

营养俱全食豆嘴

豆类与豆芽都具有很高的营养价值与保健功效,有没有一种食物可以同时具有二者的优点?聪明的古人在实践中发现,豆嘴就是这样一种多效合一的食物。豆子有一种神奇的特性,它在发芽的过程中不需要从外界额外摄取养分,所有发芽所需的营养都来自豆子本身。大家试想一下,在发豆芽的过程中,除了倒上适量的水,并没有施肥这一类的工序。所以豆芽在营养上有一个弊端,它在成长的过程中消耗了豆子本身富含的植物蛋白,若想同时补充蛋白质与维生素,那么将豆子发48小时而形成的豆嘴便是首选了。豆嘴刚刚发出的芽能提供丰富的维生素,而底部的豆帽可以提供丰富的蛋白质。

另一方面,很多人食用豆类会出现胀气、反酸等消化道不适症状,这与豆类中所含的抗营养物质有关。比如干扰铁、锌吸收的植酸和干扰蛋白质消化吸收的胰蛋白酶抑制剂,这些抗营养物质影响了人体对豆类的消化,于是胃肠功能较弱的人群在食用豆类后便会出现胃肠不适症状。当豆类开始发芽,为了更好地利用储存的营养物质,豆类中所含的抗营养物质就分解了,所以发芽至豆嘴阶段的豆子较未发芽的豆子更好消化,而营养价值又高于充分发育的豆芽,实在是一种难得的“两全”美食。

(编辑 车 翀)