“市民化”与“国民化”:审视中国城市化困局

城市化困局中的“市民化”

自20世纪末以来,“城市化”在中国获得了特殊的价值正当性,其背景之中,无疑有发展主义、城市主义这些意识形态的支持。而在社会功能层面,城市化除了可能驱动经济发展并改变社会形态、提供人们所向往的生活方式,它之所以能被置于价值高地,还因为它被预想为改变中国城乡间社会区隔、实现国民身份平等化的一个主要途径——区别于其他资本主义国家或后社会主义国家,中國在20世纪70年代末启动的社会转折过程中,保留了一整套社会主义实践过程中建立起来的身份体制,这套制度直接与国家再分配体系挂钩,且具有属地化的特征。在此背景下,以城乡间、区域间的人口流动为主要形式的城市化,在人们的发展期望中,便成为冲破这种身份阻隔的主要渠道。也正是缘于这样的现实情景和对社会进步的期望,笔者在2003年的研究中,提出了中国农民如何“市民化”的议题。[1]基于对中国城市化进程的实践逻辑的理解,以及对被“农转非”的征地农民的实际状况的考察,笔者认为,农民的市民化应该是中国城市化的题中应有之义,也是中国社会现代化的重要目标之一。

自那以后,匆匆十多年过去,我们看到,“市民化”研究已成为学界的热门话题,同时它也已经被列入各地政府的各类政绩指标中。但是,我们也不难发现这个命题的尴尬处境:今天中国各地的农民(及其子女),正在被当地政府期待或要求“市民化”,而他们从各地城市政府获得非农户籍身份的主要方式,是“赎买”[2]——除了通过在教育市场的投入而以高学历换取城市户口外,以土地换户口、购房换户口、补交养老金换户口等,不一而足。[3]在此过程中,各地各级城市已经形成了一个由政府经营的身份市场——在“作为法团的地方政府”和作为公民社会权主要赋权主体的地方政府之间,这或许可被理解为地方政府应对自身角色困境的一种理性选择。[4]

近几年来,我和我的研究生们一直在从事一项有关“人的城镇化”的课题研究。这期间,我们先后调查了山东农村“被上楼”的农民情况,湖北农村青年在本地就业和生活的情况,城市中流动儿童的情况,安徽返乡农民从事非正规经济活动的情况,还有沿海和内地不同地区老年农民的养老状况,以及上海外来农村媳妇的情况等。一系列的调研让我们发现了不少问题,并让我们较为清晰地意识到,“人的城镇化”在中国正陷于结构性的困境之中。

众所周知,“人的城镇化”、“就地城镇化”,这些都是近年来国家对于中国城市化道路的方针、导向。但是,我们在调研过程中不能不思考这样一些问题:如果说城市化(或称城镇化)是一项既定的国家发展战略,而人的城镇化是国家主导的一项社会工程,那么,为这些走在城镇化路途之上的人们赋予市民权的主体到底应该是谁?市民化与国家的现代化目标又是一种什么样的关系?

从法律哲学或成文法来解释公民赋权问题,这应该是法学家的任务。在试图以经验研究来揭示实践逻辑的我等看来,是国民身份地位的差异性和地方间的身份壁垒,构成了今天人们“市民化”的社会动因。就功能而言,“市民化”有着作为公民赋权体制和社会流动渠道的多重属性。而在相关体制的运行中,系统所具有的不同功能的此消彼长,应该说是中央政府和地方/城市政府、市场,以及包括相关农民/市民在内的各种不同主体间互动的结果。这其中,在国家总体的政治经济框架中,以及在城乡间关系、城市间关系的制约下,掌握着具体政策主导权的,是地方/城市政府。基于地方的发展需要和政府的自身利益考虑,地方/城市政府可以选择性地对部分农民实施征地、并给予相关农民身份转换。也可以制定、调整地方性法规和政策,给各种“外来人员”(包括人才、投资者、劳动力、投亲移民等)户籍身份及包括居住保障和其他社会福利等在内的各种待遇。事实上,今天的“市民化”体制,不仅包括了农民由农村户籍身份转变为非农身份的变化,也包括了人们在城市间的迁移和身份转变。在这样的迁移过程中,无数人以种种努力实现了身份的流动。而与此同时,这样的制度设置与国民身份平等化的预设目标之间,仍存在较大距离。

中国各地的农民及其子女正在经历“被市民化”的过程

国家现代化进程中的“国民化”

当我们讨论“人的城镇化”或“农民市民化”问题时,“国民”无疑是一个无法回避的重要概念,事实上已经有不少学者在呼吁国家给予农民和农民工更多、更平等的“国民待遇”。[5]但是,在学术界,如何讨论与“国民”概念相关的中国问题,却一直是一个不无纠结的特殊议题。对这个问题的讨论需要学界对近代以来中国的“国民化”历史资产作必要的梳理。

已有学者指出,出现于晚清中国的“国民”概念,不同于西方政治思想传统中的“Citizen” (公民)或“Citizenship”(公民权、公民资格)概念——它们通常被用以指称一种政治社群的成员资格及其成员应得的平等权利。中国的“国民”概念是伴随着民族主义的形成而形成,它是近代中国民族主义规划(National project)的重要构成部分。也因此,“国民”概念在中国曾受到各种政治力量的推崇、利用甚至扭曲。[6]事实上,在近现代中国历史上,“国民”概念被镶嵌于意义复杂的文化脉络中,它有以民族整体为目的的民族主义底色,但也包含了民权、自由、平等的价值理念;它曾是政治理想、文化主张,如梁启超、孙中山等提出的新民说和国民国家构想,以及众多知识分子主张的国民性改造。此外,它也曾在实践中被建构为一套正式的国家制度,包括了国民教育体制,还有以“国民”命名的政治军事体制等。

毋庸讳言,自近代开启的中国现代化的历史进程中,蕴含着一个“国民化”的政治/社会过程。此过程由国家所主导,并得到了思想/文化精英们的全力支持。[7]除了教育、政治、军事等正式的体制建构,以及知识精英们的文化启蒙运动乃至亲力亲为的社会实践运动外,[8]其过程中还包含有国家为国民赋权的一系列社会工程,诸如“国民身份证”的颁发、 《市组织法》[9]的颁布、国民大会的召开,以及国家以解放或保护妇女/儿童为主旨的各种法令的颁布等。当然,在民族危机、抗日战争中,由国家及各种政治、文化、社会力量共同发起的全民救国总动员,应该是近现代历史上最重要的“国民化”运动。

“国民化”历史进程在中国之所以成为学术界、特别是社会科学领域至今较少被涉及、事实上也可能很难被厘清的议题,除了上面所讲的它在中国近现代历史上具有复杂的面向以外,还因为“国民”作为一个元概念,在学术上涉及了中外各国在“民族-国家”与“国民-公民”之间中的诸多复杂问题。

首先,涉及作为学术议题的“国民化”,我们不能不面对中外学术史上纷繁的价值/理论谱系,以及东西方各国不同的历史脉络及其制度差异。这其中,有不能不参照的普遍规律,也有不可不鉴别的历史沉疴,尤其涉及东亚各国的国家现代化历史——中国近代的“国民”概念、现代国民观,以及作为现代国家目标的Nation-state的最初设想,主要是清末民初的政治思想家们从日本引入中国的。[10]

与此历史背景相关联,在近代中国政治思想史上,发生于清末民初的“民族主义与国民主义”之论争和“主权在国与主权在民”等的论争,[11]折射了国家现代化目标及进程中的种种张力。这张力既存在于国家与国民之间,也内在于“Nation”这一概念本身——在汉语语境中它具有“民族”和“国民”的双重含义。在现实的政治实践过程中,这种内在的紧张关系会由于不同历史时期特定的局面而被忽略或被遮蔽。但作为一个国家建设方案、或作为一个思想议题,如何协调“作为整体的民族”和“作为共同体成员的国民”之间的关系,以及如何落实成员间的平等关系,这在现代及当代中国似乎一直没有形成基本的共识。

就现代国家的建设目标而论,Nation-state本身具有双重属性,即作为领域组织的国家(一般认为这是前现代国家即具备的属性),和作为成员组织的国家(这通常被视为是现代国家的一个基本属性)。[12]另外,国民的国族认同(Nationhood)和国家的公民权政策(Citizenship policies)等的形成,在不同国家有着不同的历史脉络和实际差异。[13]尽管如此,我们可以看到,作为成员组织的现代国民国家的一个根本性制度,是国家赋予国民平等的公民权,包括平等的民事权、政治权,以及生命/生活受国家保障的社会权。[14]而这,正是中国目前所面临的一个国家现代化的重要议题。

也因此,当我们今天谈论如何破解有关“市民化”的种种结构性难题时,有必要将其放入到近代以来国家建设的历史脉络中来加以反思。有关中国现代国民观的问题,近年来史学界已有一些可贵的研究成果面世。同时,围绕世界历史上民族建构、国家建构以及Nation-state 建构诸问题,国际学术界的相关研究也不断被翻译介绍至国内。[15]不无遗憾的是,涉及后发资本主义国家及东亚国家等的近现代国民化历史,国际学术界的一些具有深刻反思性的作品,似较少被介绍进来。

对学术思想史的梳理,有助于我们寻找超越现实的可能性。一方面,我们或许可以认为,当代中国的国民身份制度与近代早期思想家们的某些国权为先、民族整体利益为重的国民观和国家建设方略不无关联。可事实上,当初思想家们提出的重要观念和基本目标,在今天民族/国家已经独立并崛起的情况下,有些至今仍被悬置。例如在梁启超的国民观中,既包含有国民自觉个体属于整体、整体利益高于个体利益,以及国民自觉其为国家所有人之义,须尽责任和义务来维持国家等内容,同时却也明确有“国民是国家主体”,以及否认阶级不平等和特权的“国民平等”等的基本理念。[16]另一方面,在国际学术界对Nation-state的反思中,我们也可以看到,即便如西川长夫等学者对现代国民国家提出有尖锐的批判,但其思想内核,正是试图在不同的政治体制之间、在公民性与民族性之间,探寻人类社会文明进步的方向,体现的是对人的解放、个体平等的价值追求。[17]

由国家-国民关系而思考“国民化”议题,我们还可以从有关现代国家建设理论中发现一些可供参照的学术资源。不少学者倾向于认为,现代Nation-state的建构,实际上存在着作为权力体系的国家的建构(State building),和作为成员共同体的民族/国民的建构(Nation building)这两个不同的部分及两个进程(这两个过程理论上可能先后发生,现实中也有可能是共时的)。无论如何,民族/国民国家的建设,应该被理解为一个不断进步的社会过程。

这其中,“国家”与“国民”之间的价值竞争关系,普遍存在于各国的国家建设过程之中。而在近代东亚国家和一些后发资本主义国家,伴随着Nation的兴起,还存在着“民族”与“国民”之间的价值地位竞争。也就是说,在东亚各国的Nation-state建设进程中,“国民”之价值地位,不能不面对来自于“国家”和“民族”的多重竞争。事实上,近代东亚各国的“国民化”进程,多是由“国家”为主导,并以“民族”整体利益为首要目标的。

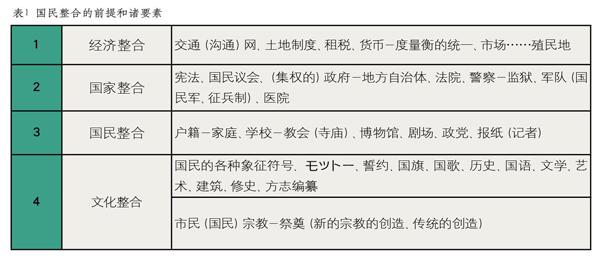

这样一种“国民化”进程,在西川正夫的研究中(如表1所示),既是国家建构过程的一个重要部分,也是国家整合社会、经济、文化和每个个体的复杂过程。[18]在此过程中,每个个体被纳入到国家政治体制和被建构起来的民族国家的时空之中,被改造、被规训,经此而变成一个个符合国家功能需要的标准“国民”(西川长夫称之为“怪物”)。

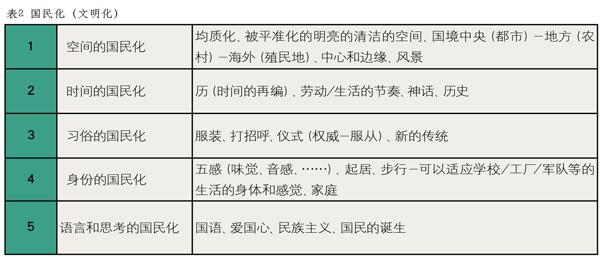

如表2所示,以这样的分析框架为参照,我们或许也可以将中国一百多年来艰难曲折的国家建设历程,纳入到由国家主导的国民整合及国民化(文明化)的过程中去加以理解。但显然,当代中国的国民化历程形成有不同于其他国家的一些轨迹,并建立了不同于其他国家的一套国民制度。

“市民化”的诸问题

基于近代中国的历史情景和思想渊源,中国曾形成了国权为先、民族整体利益为重的国民观,并经历了复杂的国民化历程。在这样的历史脉络中,今天同样被赋予了国家发展战略使命的“城市化”、“市民化”,又開始承担了(或被期待承担)改变国民身份区隔的使命。但是,从目前情况看,原有的制度资源尽管在很大程度上确保了中国式城市化进程的推进,但起码有两大因素限制了“市民化”预设目标的真正落实。其一是原有的国民身份制度依旧被保留。而在社会部分转型(Partial transition)过程中,各种新旧利益集团具有足够的动机和能力,让不平等的再分配体制不断延伸和再生,也因此,尽管大量的农民获得了非农的户口,市民也获得了在城市间流动/迁移的自由权,但国民再分配体制却并没有消失,相反更为精致了。

其二是现有的“市民化”制度设置,它在很大程度上保留了国民身份属地化(区隔)的制度。在此框架下,人们获得的只是在地方间、城市间实现身份流动的可能性。各地城市政府在经济增长竞争、人力资源竞争以及财政负担压力等诸因素下,纷纷创设功利性的政策,为投资者、购房者、人才、征地农民、紧缺劳动力、投亲者等不同人群区别化地支付“部分市民待遇”或“完整市民待遇”、甚至“超市民待遇”,由此,属地化的身份被延伸和不断再生。与此同时,它还导致了流动者个体身份碎片化状况的加剧——每个国民在其国家公民身份与地方公民身份之间,政治权主体与民事权主体、社会权主体之间,以及户籍身份、居住身份、职业身份及家庭身份等之间的空间区隔,让人们在居住地的日常生活中,普遍面对如何获得完整的国民资格的难题,这成了一个具有普遍性的问题。

在此过程中,当今世界各国的各种国际移民制度,被中国各地城市政府选择性地移植到国内。凭借着“市民化”的一系列制度创新,“流动人口红利”、“移民红利”、“土地/房产地红利”等也成功地助推了城市经济竞争力的增长。

我们可以认为,相对于社会转折之前的户籍制度和工作分配制度,今天人们在某种程度上获得了个体身份在乡城之间、地方/城市之间的流动自由,这是社会趋于开放、进步的表现。但是,“市民化”的局限和弊端已经显现:以地方/城市政府为赋权主体、以城市经济竞争力为主要功能目标的这样一种流动体制,无论是对于国民身份的平等化,还是对于国民的国族认同,都可能带来深刻的影响。

如前所述,由于“市民化”是以国民身份与属地化这两个基本制度为框架而展开的,所以市民化制度的實践并不能达成平等化的目标。而除此之外,我们还需要看到,这几十年来,有两个隐性的制度,正在规定着中国的社会流动和社会分层,并左右着国民化的进程。

其一,一个与国民身份体系密切相关的城市等级体系已经形成。现代城市在市场竞争和地方自治的背景下,形成不同的经济文化特色或人口规模、社会发展水平等差异,这是世界各国普遍存在的城市现象。但是中国城市在国家治理体系中,更建立有一套具有鲜明体制特色的城市等级体系。这套体系首先包括了城市之间的政治/行政等级——由首都-直辖市-特别行政区-副省级城市-计划单列市-地级市-县级市等组成的一整套高度政治化的城市等级体系。而根据不同的城市行政级别,中央政府和地方政府在教育、文化、医疗等各种公共资源配置方面,也实行差异化的投入。如此,生活于不同城市的居民,除了受到因城市经济发展所造成的生活机会不等的影响,同时还不能不受到不均等的公共资源配置体系的影响。这事实上构成了国民在城乡身份差异之外的另一重地位差异。由此,人们在不同等级的城市之间的迁移——异地间的再市民化,便成为今天中国社会中另一种普遍的流动模式。现实中,许多人即使是通过市场竞争,实现了在本地区的阶层间上升流动,他们也依然会不断地致力于城市间的向上流动。

其二,中国这些年的市民化进程,恰与全球化同步展开。在此过程中,不仅国内形成了人口流动大潮,在国际上,中国也成了一个国际移民的出口大国(尤其是技术移民、财富移民)。[19]也就是说,当中国的地方/城市政府选择了与国际移民制度相类似的方式,在国内展开财富和人力资源竞争的时候,中国的国民事实上进入到了一个在乡城之间-城市之间-国际之间的移民制度连续统之中。

在现代社会,民族/国民国家的国民身份,是所有人最重要的制度身份和身份认同。对任何一个在母国拥有平等、完整的国民身份的个体而言,放弃其国民身份都是一个重大的选择——这理应是国民化的结果和意义所在。[20]在这里,将国内的市民化制度与国际移民制度作简单的类比,有不尽妥当的地方,而对国内外移民的行为选择作规范的比较研究亦非易事。不仅因为目前各地、各级城市的市民身份给付制度复杂多样、政策多变,而且世界各国的移民制度也各不相同。此外,与地方公民身份不同,国家公民/国民身份涉及文化认同、政治忠诚等国族认同等。但是,如果我们忽略种种复杂的因素,仅就目前国内市民化与国际移民的迁移成本及所获得的身份而言,起码有两个基本的差异是值得我们关注的:差异之一是国内某些一线城市的市民化门槛和成本,已经比国际移民的门槛及成本更高。即以投亲移民制度为例,依照目前我国几个超大城市的婚姻移民制度,外地配偶获得本市永久居留权(户籍身份)所需要的年限,往往高于国际上主要移民国家和中国境外地区。差异之二,是国际移民在移入地所获得的身份,通常是所在国平等的国家公民身份,[21]而在国内,新市民、新移民们在移入地所获得社会权依然是属地的。

“市民化”是一项以城市经济竞争力为主要功能目标的流动体制

小结

综上所述,今天中国的“市民化”制度以及相应的社会流动、社会分层制度,不仅选择性地继承了近代以来各种价值观念和各时期不同制度的复杂遗产,也受到当今全球化潮流及国际资本逻辑的深刻影响,被嵌入在全球政治经济体系之中。所不同的是,中国不仅要面对国内城乡之间、区域之间严重的发展失衡局面,同时还要面对世界各国的国家现代化和国民化的水准落差。[22]这样的局面对中国形成了特殊的挑战。如何应对这样的挑战,加强中国国家现代化和国民化的进程,这已经不是以地方/城市政府为责任主体的城市化及其市民化的体制所能担当的,它需要国家作出重大的发展战略调整。

(作者单位:上海交通大学国际与公共事务学院)

注释:

[1] 陈映芳:《征地农民的市民化——上海市的调查》,载《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)2003年第5期。

[2] 在这里,笔者使用“赎买”而非“购买”一词,是基于当代中国户籍制度形成的历史以及现代国家国民平等地位的应然性,而对农村人口目前在身份市场上获取非农户籍的各类交易行为所作出的属性判断。

[3] 陈映芳:《权利功利主义逻辑下的身份制度之弊》,载《人民论坛·学术前沿》2014年1月下。

[4] “地方政府法团主义”、“地方政府企业化”、“地方政府即厂商”等同类命题,近年来已为学界广泛接受。一些学者并进一步探讨了这种现象背后的财政逻辑,以及地方政府的角色紧张、角色冲突等,笔者以为这也是我们探讨今天“人的城镇化”、“就地城镇化”困境的一个有效路径。

[5] “国民待遇”(National treatment)一词在国际关系中,本是指一国给予外国(或本国分裂地区)公民、企业、船舶等在民事方面与本国公民、企业、船舶所享有的同等待遇。

[6] 沈松侨:《近代中国的“国民”观念(1895?1911)》,载铃木贞美 、 刘建辉編 :《東アジアにおける近代諸概念の成立——近代東亜諸概念的成立》,国際日本文化研究センター 2012年版。

[7] Henrietta Harrison, The making of the Republican citizen : political ceremonies and symbols in China, 1911?1929, Oxford University Press, 2000.

[8] 如梁漱溟等于30年代投入的乡村建设运动,亦可被视为意在为乡村建立地方自治制度、将“国民”编入現代国家政治体制的一种努力。参见余项科:《三十年代中国における国民形成の展開と挫折——梁漱溟と地方自治の一考察》,载《アジア研究》2014年版。

[9] 1928年7月,中华民国政府制定和颁布了《特别市组织法》和《市组织法》, 1930年5月,又颁发了新的《市组织法》,其中涉及市民的直接选举权以及间接的创制、复决、罢免权等权利。

[10] 关于汉语中的“国民”概念,沈松侨的研究认为,早期康有为、梁启超等人所用的“国民”概念,是对古代中国“国民”一词的习惯性沿用,未加有意识的明确定义。而梁启超自1898年赴日后,于1899年发表《论近世国民竞争之大势及中国的前途》一文,正式阐明其“国民”理念,则其国民观基本承袭自明治日本。见沈松侨:《近代中国的“国民”观念(1895?1911)》,载铃木贞美、刘建辉編 :《東アジアにおける近代諸概念の成立――近代東亜諸概念的成立》,国際日本文化研究センター 2012年版。段江波:《梁启超“国民观”的历史建构及其现代意蕴》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2016年第2期。王柯:《民权、政权、国权——中国革命与黑龙会》,载 《二十一世纪》2011年10月号。

[11] 邹小站:《清末十年的民族主义与国民主义之争》,载郑大华、邹小站主编:《辛亥革命与清末民初思想》, 社会科学文献出版社2012年版。章永乐:《清末民初的“主权在国论”:一个理论命题的重构》,见http://www.aisixiang.com/data/72363.html.

[12] 佐藤成基:《国家の社会学》,青弓社 2014年版。

[13] Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press, 1992.

[14] 随着战后世界各国社会保障制度的普遍建立,“国民保险”成为公民社会权的主要内容之一。

[15] 杨雪冬:《民族国家与国家构建:一个理论综述》,载刘建军、陈超群编:《执政的逻辑:政党国家与社会》,上海辞书出版社2005年版。

[16] 段江波:《梁启超“国民观”的历史建构及其现代意蕴》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2016 年第2期。

[17][18] 西川长夫:《植民地主義の時代を生きて》,平凡社 2013年版。

[19] 根据 《2015中国国际移民报告》,世界各地华侨华人总数约为6000万人,中国国际移民群体成为世界上最大的海外移民群体。中国移民主要目的地为美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本和新加坡等国。2013年,获得美国、加拿大、澳大利亚永久居留权的中国人分别为71798人、34000人、27334人。中国是美国永久居留移民第二大来源国。美国是中国海外移民首选的移民目的国。2000?2013年,获得美国永久居留权的中国大陆人口约为90.3万人。另据2011年由胡润百富与中国银行共同发布的《中国私人财富管理白皮书》,访问了980位高资产净值人群,发现高达60% 的受访者有移民倾向。

[20] 任何一个国家的国际移民潮的形成,都有其复杂的政治经济背景。关于这一点,近期知识界有一些殊为深刻的讨论,如孙立平教授的《把人留住,把钱留住,别的然后再说》一文,参见微信公众号《孙立平社会观察》2018年3月4日。

[21] 通常在移民国家,获得永久居留身份者可享受与该国国民平等的民事权、社会权保障,但没有政治选举权及被选举权。加入移民国国籍者享受该国平等的政治公民权。

[22] 近年来,因受到全球化浪潮的冲击,为进一步提高国家竞争力,欧美各国程度不同地出现了“再国民化/再国家化”(Renationalization)的思潮和政策变动。