宋代笏记的文体考察*

邬志伟

笏记是唐宋时期的新文体。关于笏记,前人关注较少,徐师曾《文体明辨序说》对“笏记”这一文体有较为简明的解释:“宋人又有笏记,书词于笏,以便宣奏,盖当时面表之词也,故取以附焉。然表文书于牍,则其词稍繁;笏记宣于庭,则其词务简:此又二体之别也。”a徐师曾:《文体明辨序说》,北京:人民文学出版社,1962年,第122页。徐师曾认为笏记是宋代之新式,臣僚将面奏时所说内容书写于笏上,以便宣奏。笏记与表是两种相似的文体,其区别在于表书之牍,文词较繁,而笏记需要宣读于庭,其词务简。徐师曾的说法简明扼要,特别是将笏记视为表之变体,目光独到。然而,笏记是如何产生的?何时产生?笏记在文集中保存情况如何?笏记文体除了“其词务简”的特征外,还有什么特征,徐师曾为何将其与表文相联系?在宋代,奏劄也是面奏的辅助产物,臣僚面奏时持有劄子以备疏失,久而久之,劄子便成为宋代最为重要而经典的奏议文体。而笏记也是面奏宣读,那么笏记与劄子又有何区别?下文笔者结合历史文献与笏记作品进行进一步的分析。

一、笏记的起源与使用场合

论及笏记者,大都将笏记视为宋代之新文体。如徐师曾说,“宋人又有笏记”,王之绩《铁立文起》也说:“笏记之文始于宋,如苏轼有《谢宣入院笏记》,可证。”a王之绩:《铁立文起》,王水照编:《历代文话》,上海:复旦大学出版社,2008年,第3784页。据历史资料的记载来看,笏记并不始于宋代。宋代总集《成都文类》中即收录有后唐李严《笏记》一篇。《旧唐书》也有唐代使用笏记的记载。《旧唐书·刘邺传》记载刘邺内殿辞谢一事:“僖宗即位,萧仿、崔彦昭秉政,素恶邺,乃罢邺知政事,检校尚书左仆射、同平章事、扬州大都督府长史、淮南节度使。是日邺押班宣麻竟,通事引邺内殿谢,不及笏记,邺自叙十余句语云:‘霖雨无功,深愧代天之用;烟霄失路,未知归骨之期。’帝为之恻然。”b刘昫等:《旧唐书》卷177,北京:中华书局,1975年,第4618-4619页。刘邺在授官麻制宣读完毕后,通事舍人引其进入内殿辞谢皇帝。在事先没有准备的情况下,刘邺没有笏记,所以只能临时自叙十余句谢辞,竟打动了皇帝。从《旧唐书》所载“霖雨无功,深愧代天之用;烟霄失路,未知归骨之期”谢辞来看,是四六句式,非常工整,这与宋人集中之笏记通篇使用四六文是一致的。刘邺内殿辞谢,没有事先准备笏记,是在不知情的情况下发生的。可以推知,晚唐时期,官员辞谢皇帝一般有笏记,而笏记所记,主要为面见皇帝的说辞。正如徐师曾所言“书词于笏,以便宣奏,盖当时面奏之词也”。

笏为官员上朝所持手板,而书辞于笏,则有着久远的历史。笏的使用,据资料记载,自周武王时即已有,《淮南子·齐俗训》云:“昔武王执戈秉钺以伐纣胜殷,搢笏杖殳以临朝。”c刘安撰,刘宁集释:《淮南子集释》卷11,北京:中华书局,1998年,第815页。武王临朝时搢笏,搢笏即将笏插于腰带上。而在笏上书写文辞,《礼记·玉藻》有记载:“史进象笏,书思、对、命。”郑玄注:“思,所思念,将以告君者也。对,所以对君者也。命,所受君命者也。书之于笏,为失忘也。”d郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷29,北京:北京大学出版社,2000年,第1030-1031页。据郑玄的注释,则笏上书写的文字包括告君、对君之辞以及所受君命之辞。所谓象笏,指笏的材制,《礼记正义》云:“笏,天子以球玉,诸侯以象,大夫以鱼须文竹,士竹,本,象可也。”e郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷30,第1052页。笏的材制因级别不同而不同,天子以美玉制成,诸侯以象牙,大夫用竹,其边缘以鱼须为饰,士则纯用竹。据《礼记·玉藻》:“凡有指画于君前,用笏,造受命于君前,则书于笏。……笏度二尺有六寸,其中博三寸。”f郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》卷30,第1052页。笏的尺寸为长二尺六寸,宽三寸,则完全可以在笏上书写文字。刘熙在《释名》中说:“笏,所启白,则书其上备忽忘也。”g刘熙撰,毕沅疏证,王先谦补:《释名疏证补》卷19,北京:中华书局,2008年,第202页。

于笏上书文辞,是自汉代以来的传统,经南北朝至隋朝依然,《宋书》《晋书》《隋书》等史书“礼志”中,皆有笏上簪笔的仪制记载。如沈约《宋书》:“笏者有事则书之,故常簪笔,今之白笔,是其遗象。三台五省二品文官簪之。王公侯伯子男卿尹及武官不簪。加内侍位者,乃簪之。手板,则古笏矣。尚书令、仆射、尚书手板头复有白笔,以紫皮裹之,名笏。朝服肩上有紫生袷囊,缀之朝服外,俗呼曰紫荷。或云汉代以盛奏事,负荷以行,未详也。”h沈约:《宋书》卷18,北京:中华书局,1974年,第518页。由此可知,笏上簪白笔,是以笏记事的象征,朝服上还缀有专门的囊袋以盛之。《铁立文起》对于臣僚书辞于笏的原因有所分析:“又人臣书笏以便奏,其故有二:一为有紧要事,恐临时或遗;一为有难记事,恐一时说不出。闻往有召十三布政,问以民情风俗,皆缕缕能道其详。及问钱谷数目,则默不能对,遂至罢职。惟一人细书笏上,一一言之,独称旨。亦可见笏之为益大矣。”i王之绩:《铁立文起》,《历代文话》,第3784-3785页。据王之绩分析,笏上所记录的一是要紧事,以备提醒,一是难记事,以备疏失。唐代元稹在《上门下裴相公书》一文中提到斐度曾“以文皇敕起居郎书‘居安思危’四字于笏上,为至戒矣”,j元稹:《元稹集》卷31,北京:中华书局,1982年,第362页。可见,唐代曾有在笏上书字为戒的。

由上史料可知,于笏上书辞,由来已久,且历代皆沿袭。在晚唐五代时即有上奏时宣读笏记的记载,前引晚唐刘邺内殿辞谢时笏记已见使用。据《册府元龟》记载,五代时百官内殿起居上奏,所奏事往往录在笏记,宣读于庭:“后唐天成元年七月,御史台奏:……自后言事者又奏请五日内殿起居之日,请令百官次第转对奏事,又从之。自是百官五日内殿起居,以所言事形于笺奏,录在笏记,明扬于殿庭。而素无文学及不闲理体者,其文句鄙陋,词繁理寡,敷奏之际,人皆窃笑。然以次第当言,无所辞避。而冗散之徒或行赂假手,僶俛供职,愁苦无憀。”a王钦若:《册府元龟》卷517,周勋初等校订,南京:凤凰出版社,2006年,第5866页。所谓内殿起居,是后唐的一种朝见制度,《宋史·礼志》记载:“后唐明宗始诏群臣每五日一随宰相入见,谓之起居,宋因其制。”b脱脱等:《宋史》卷116,北京:中华书局,1985年,第2751页。五日内殿起居,即群臣每隔五日跟随宰相入内殿朝见皇帝,这项制度为宋朝所沿袭。在内殿五日起居时,规定百官要轮流奏事,这称为“转对”。所言事录在笺奏、笏记,必须宣读于庭。因而,有些文学修养不强以及思理不周密者,往往文句鄙陋,词繁理寡。因为百官依次都要奏对,所以很多人提前请人将奏对的文辞写于笏上,以便宣读。这应当就是笏记这一文体诞生的重要原因。当然,转对后来罢免,改为有言事者出行自陈,但是笏记的使用却没有停止。宋代朝臣上殿轮对、转对时不但持笏还持有劄子。

当庭宣读往往讲究文辞铿锵上口,又因为在晚唐时期骈文主于文坛,四六对句成为了笏记写作的重要特征,因而笏记中的警句也常为人所传颂。《旧五代史》就曾记载后唐李严笏记作品中为人传诵的警句:“李严,幽州人,……同光中,为客省使,奉使于蜀,及与王衍相见,陈使者之礼,因于笏记中具述庄宗兴复之功,其警句云:‘才过汶水,缚王彦章于马前;旋及夷门,斩朱友贞于楼上。’严复声韵清亮,蜀人听之愕然。”c薛居正等:《旧五代史》卷70,北京:中华书局,1976年,第929页。后唐庄宗李存勗同光年间,李严奉使于前蜀,在面见前蜀后主王衍时,在笏记中一一讲述庄宗的兴复之功。从“严复声韵清亮,蜀人听之愕然”的记载来看,他的笏记必定是宣读于庭的,而其警句“才过汶水,缚王彦章于马前;旋及夷门,斩朱友贞于楼上”,正是典型的四六对句,与《旧唐书》刘邺笏记的谢辞“霖雨无功,深愧代天之用;烟霄失路,未知归骨之期”写法一致。李严的笏记在总集《成都文类》中有收录。

二、宋人集中笏记的收录

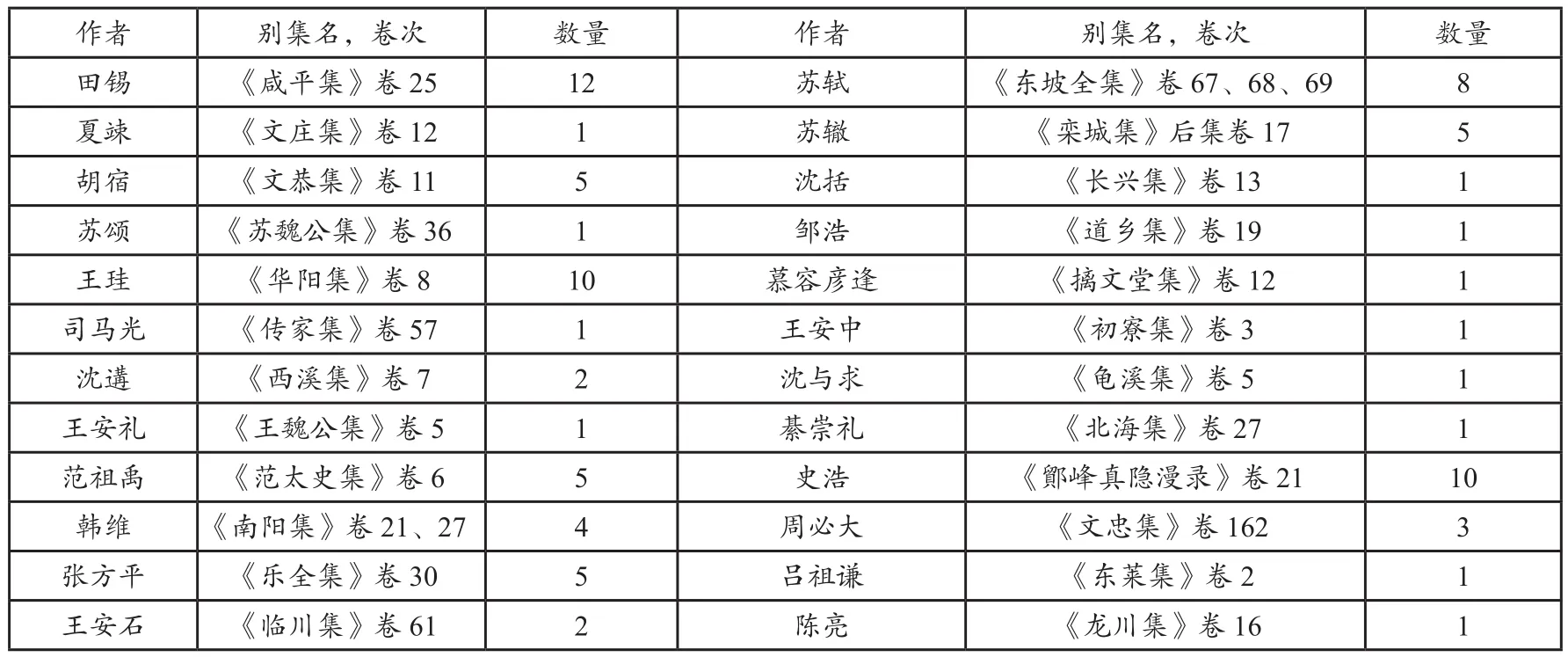

唐人虽有笏记,并有作品流传,而将笏记收入文集,则始自宋人。笔者据《四库全书》所收录别集为对象统计,有24部宋人别集收录有笏记,计83篇,其具体情况见表1。

表1 宋人别集收录笏记统计表

宋人别集中的笏记收录数量并不多,大部分文集只录有1篇,其中田锡《咸平集》为最多,收录12篇,其次为王珪《华阳集》收10篇,史浩《鄮峰真隐漫录》收10篇。

从笏记文题材内容来看,笏记主要用于庆贺、致谢,大部分笏记为谢辞,少量笏记为贺辞。谢辞涉及谢除官、谢赐宴、谢节庆贺慰、谢赐物。谢除官是笏记的主要题材,宋人集中大部分笏记都是为谢除授而作。如田锡、范祖禹、苏轼、苏辙、王安石、张方平、胡宿、沈括等人集中都有谢除授笏记。以范祖禹《笏记》为例:“臣伏蒙圣恩,特授翰林侍讲学士兼修国史者。侍言经幄,特升严近之班;汗简史闱,俾缀缉熙之典。此盖伏遇皇帝陛下道法尧舜,孝承祖宗,永言若昔之猷,仰对在天之烈。夫何重任,猥属非才。当勉竭于衰疲,庶少酬于造化。”a范祖禹:《范太史集》卷6,《景印文渊阁四库全书》第1100册,第131-132页。谢赐宴也是笏记的主要题材,王珪、胡宿、慕容彦逢、王安礼、沈遘等人集中皆有谢赐宴笏记。笏记中也涉及谢赐物,如史浩集中所录笏记均为谢赐物,此外田锡、司马光、苏辙等也有谢赐章服、谢生日赐物的笏记。以胡宿《秋宴笏記》为例:“嘉觞备物,正得秋而万宝成;法扆垂衣,居其所而众星拱。粲然盛观,生于太平。此盖伏遇皇帝陛下鸿慈自天,湛恩济世,洽兹德礼,燕及臣工。臣等备位何能,蒙泽已渥。愿介万年之景福,共倾三祝于华封。”b胡宿:《文恭集》卷11,《景印文渊阁四库全书》第1088册,第710页。贺辞涉及贺节庆、贺礼成、贺战捷等,如韩维集中《年节贺皇太后笏记》,吕祖谦集中《为宰臣作端诚殿贺南郊礼成笏记》,周必大集中《明堂礼毕称贺笏记》《郊祀端诚殿贺礼毕笏记》。

从笏记所致对象看,除上皇帝之外,也有写给太皇太后、皇太后、皇后、太子等人的。苏轼的笏记基本上都为二首一组,一首写给皇帝,一首写给太皇太后,苏辙集中也有这样的现象。韩维集中有年节贺皇太后、皇后笏记,田锡集中有谢皇太子笏记。

笏记是当庭宣读的,谢除授的笏记保存最多,这是因为宋代上殿朝见皇帝有见、谢、辞之礼。《宋史·礼志》记载早朝的班次,其中就有专门为见、谢、辞皇帝而安排的班次:“早朝……宰相奏事,枢密、宣徽使退候。宰相对毕,枢密使复入奏事。次三司、开封府、审刑院及群臣以次登殿。其见、谢、辞官,以次入于庭。凡见者先之,谢次之,辞又次之。”c脱脱等:《宋史》卷116,北京:中华书局,1985年,第2754页。见、谢、辞之礼沿袭自唐、五代,在宋代又历有沿革变动。d苗书梅:《朝见与朝辞——宋朝知州与皇帝直接交流的方式初探》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2007年第5期。所谓见、谢、辞,指朝见、告谢、朝辞。概括来说,宋代外任官员任满归京需上朝入见皇帝,称朝见;而赴外任地方官及出使的官员在上任前需入朝叩辞皇帝,称朝辞,也称辞谢;宋代官员在除授、加恩等情况下需“捧官告敕牒叙谢”,称告谢。《宋会要辑稿》仪制九记载:“宋朝凡宰臣、亲王、使相、枢密使、节度使降麻制日,并诣崇政或延和殿辞免。若不得请,即告谢。参知政事、知枢密院以下,宣徽使、殿前侍卫、马步军副都指挥使以上节度使,新授或加恩,并即日捧官告敕牒叙谢。”e徐松:《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年,第1988页。《宋会要辑稿》仪制九“告谢”、“辞谢”条,分别有对不同级别官员告谢、辞谢仪制的详细记载,此不赘述。《宋会要辑稿》礼六二“赉赐”条又载:“凡大臣生日及文武官内职中谢、朝见、受外任及出使朝辞,并于阁门支赐分物。”f徐松:《宋会要辑稿》,第1703页。在告谢、朝见、朝辞的仪制中,皇帝会根据其官阶高下,给予不同等级的衣物、金带、鞍马等赏赐物品。宋代官员的见、谢、辞之仪制,官员需要提前一天在阁门投下“诣正衙榜子”,并向皇帝上表、状等奏章,如有礼物颁赐,需要上谢赐物状或表,而笏记则是当朝面见皇帝辞谢时所说的谢辞。由于见、谢、辞的仪式非常庄重严肃,尤其是外任官员的朝见与辞谢,是君主询问官员施政方略,并了解外任官员的品行、能力的重要场合,笏记的使用能帮助官员事先准备相关言辞,让奏对更为有效完美,这也就是宋代谢除授笏记广为使用的重要原因。

谢除授笏记往往与表文同时使用,因此,文人集中笏记往往都附录于相关表文之后。如苏轼集中6首笏记,分为三套,每2首为一套,其中一为致皇帝谢辞,一为致太皇太后谢辞。这些笏记分别附于相关表、状之后。如《苏轼文集》卷23中《谢翰林学士表二首》之后为《谢赐对衣金带马表二首》,再之后即为《笏记》二首。苏轼授翰林学士后,分别上表给皇上、太皇太后致谢。因为有对衣、金带、马等物的颁赐,苏轼亦需上表或状致谢。笏记则是在朝谢中所说的谢辞。除苏轼之外,其他宋人别集大都如此。如范祖禹《范太史集》卷6中《笏记》录于《谢除龙图阁学士知陕州表》《谢对衣金带鞍马表》之后,沈括《长兴集》卷13中《除翰林学士笏记》录于《除翰林学士谢宣召表》之后。

三、笏记的文体形态

表在唐宋时期主要用于庆贺、辞免、陈谢、进书、贡物,且多用四六文。笏记的题材内容与表基本一致,故而前人常将笏记视为表之附或表之变。如徐师曾《文体明辨序说》将笏记附于表,称为“面表之词”。但笏记与表的文体形态还是有所区别的。

笏记与表相区别在于,表用于文书上奏,笏记用于面奏,是朝见、朝谢、宴会、庆典等重要的礼仪性场合臣僚面对皇帝所陈述话语的底本。由于这些场合本身具有一定仪式性,发表于这些重要场合的言论,其措辞也需要特别注意思路文理、文辞修饰,臣僚将这些文辞事先写于笏上以防疏失。这种使用场合与使用方式使得笏记有鲜明的文体特征。

首先,笏记皆非常简短。这与笏记在当庭宣读有关,当庭宣读一方面受时间限制,另一方面受口说耳听的传播方式限制,都不宜冗长,应尽量精练。宋人集中所有笏记,皆较为短简,大都在100字左右,约为四至八对骈句,最长也不过200多字,最短的只有两句,20多字。唯一的例外是收录于《成都文类》中的后唐李严笏记,讲述后唐庄宗兴复之功,全文398字。

其次,笏记为工整的四六文,文辞讲究用典、对仗、声韵。在宋代,凡是具有仪式性的文体一般以骈体四六为主,如属于王言的制、诏,以及用于婚礼的婚书,笏记也具有这种属性。前文所提到的笏记警句“才过汶水,缚王彦章于马前;旋及夷门,斩朱友贞于楼上”(李严笏记语),“竣事泰坛,扬八銮而返轸;受厘皇邸,旅万玉以充庭”(吕祖谦笏记语),皆对仗工整。这是因为一方面当庭宣读,四六文节奏感强,能朗朗上口,另一方面文辞富赡,能彰显个人的文学素养、品味,符合朝见、中谢、宴会、庆典等重要礼仪性场合的需要。

以吕祖谦《为宰臣作端诚殿贺南郊礼成笏记》为例:“竣事泰坛,扬八銮而返轸;受厘皇邸,旅万玉以充庭。伏惟皇帝陛下对越穆清,肃将纯嘏,本以宸心之恪,登兹熙事之成。陈安止谟,念几康而昭受,进敬之戒,监陟降于显思。”a吕祖谦:《吕祖谦全集》卷2,杭州:浙江古籍出版社,2008年,第35页。这篇笏记是于天子祭祀南郊即祭天礼礼成之后,在端诚殿面见皇上时所面陈。因用于重要的祭祀典礼礼成,所以通篇文辞古雅典重,讲究用典,大量使用了来自《尚书》、《诗经》的典故。比如,对皇帝祭祀行为的称颂,用“对越穆清,肃将纯嘏”,“对越”、“穆清”等词语出自《诗经·周颂·清庙》“于穆清庙,肃雍显相。济济多士,秉文之德。对越在天,骏奔走在庙”。b程俊英、蒋见元:《诗经注析》,北京:中华书局,1991年,第934页。《清庙》是周王于宗庙祭祀文王的乐歌,“对”指报答,“越”指宣扬,即答谢颂扬上天的福祉,吕祖谦用来代指皇帝的祭天。“肃将”、“纯嘏”分别来自《尚书·泰誓上》“皇天震怒,命我文考,肃将天威,大勋未集”c孔安国传,孔颖达疏:《尚书正义》卷11,北京:北京大学出版社,2000年,第323页。和《诗经·小雅·宾之初筵》“锡尔纯嘏,子孙其湛”,d程俊英、蒋见元:《诗经注析》,第697页。“肃将”意为敬奉,“纯嘏”意为大福,即敬奉大福。最后一联,“陈安止谟,念几康而昭受,进敬之戒,监陟降于显思”,也使用了来自《尚书·皋陶谟》《诗经·周颂·敬之》的典故。“安止谟”,即《尚书·皋陶谟》中大禹在与皋陶探讨政事时所说的“安汝止,惟几惟康,其弼直,惟动丕应。徯志以昭受上帝,天其申命用休”,郑康成解释“安止”为“安汝之所止,无妄动,动则扰民”,e孙星衍:《尚书今古文注疏》,北京:中华书局,1986年,第95页。这里寄寓了作者对皇帝陛下的期望,能思危以图其安,不论安危,都敬畏上天的昭命。“敬之戒”,很显然指《诗经·周颂·敬之》的告诫“敬之敬之!天维显思,命不易哉。无曰高高在上,陟降厥士,日监在兹”,f程俊英、蒋见元:《诗经注析》,第977页。“进敬之戒”,意在指出皇帝与群臣应敬天、畏天以获得祖宗神灵护佑。

其三,结构简单,呈程式化。笏记文的写作基本上遵循相似的套路。其写作格式以苏轼《笏记》为例:“臣蒙恩授翰林学士承旨知制诰兼侍读者。出膺阃寄,入长禁林,皆儒者之极荣,岂驽材之所称。此盖伏遇皇帝陛下法天凝命,稽古象贤,总揽群英,兼收小器。欲效涓尘之报,未知糜陨之期。臣无任感天荷圣激切屏营之至。”a苏轼:《苏轼文集》,北京:中华书局,1986年,第683-684页。第一句交待事由,即蒙恩授翰林学士承旨知制诰兼侍读。第二句点明长期以来所受恩宠荣耀,出则委以军事重任,入则在翰苑掌制诰,并表示自谦,才不称位。第三句,感谢皇帝陛下效法古圣君,能延揽英才,兼收小器。第四句,表示授官之后的感恩与责任。第五句则为结束笏记表感恩格式套语。其他文人的笏记,程式也大体如此。

从题材内容来说,笏记与表文相似,主要用于陈谢、庆贺,可以视作表文的变体,但比表文简短精炼。从使用场合来说,笏记与劄子相似。宋代奏劄是面奏的辅助产物,臣僚面奏持有劄子以备疏失,而笏记也是用于面奏宣读。其区别在于,劄子用于奏事,其关注的重点在于事理的分析,论辨、进言是其主要属性,其功能是实务性的,虽然也讲究叙事、义理、文辞、文气,但最终目的是关于政事的处理,因而其文体始终为散文。而笏记是礼仪性的,致谢、庆贺的意思是基本一致的,关键在于如何说得得体、漂亮,所以笏记的文体是骈文,文辞讲究典雅富赡。

笏记在晚唐五代时期出现,宋代开始较为多见。究其原因,这也与宋代文书行政功能的加强有关。在宋代,君臣之间的信息交流,除了面奏达成之外,往往要借助文书来最终实现。宋代皇帝与臣僚的政事探讨由以坐而论道为主,转变为以批阅奏章为主,尽管宋代皇帝有早朝、五日起居等朝会,又有以轮对、转对、朝见、朝辞等方式,扩大百官面见皇帝的机会,实现皇帝与臣僚的面对面交流,但是这种交流依然需要倚靠劄子、笏记等文书来最终实现。这也使得宋代奏议文大量增加,奏劄、笏记、牓子等奏议类新文体得以产生。如同劄子慢慢从口奏的辅助文书而独立成为与奏状一样的奏议文书,从而实现文体的独立,笏记的出现亦是如此,臣僚致谢、庆贺本来通过上表即可完成,但在上殿朝见皇帝时,面奏所说之辞,往往事先准备,录于笏上,以免疏失,从而产生了笏记这一文体。