学术期刊编委交叉任职现象的社会网络分析与思考

——以编辑出版学中文核心期刊为例

■陆朦朦 羊晚成 方爱华

武汉大学信息管理学院,武汉市武昌区八一路299号 430072

学术期刊是学术成果与研究发现的主要传播渠道和交流平台[1]。编委会是学术期刊的核心职能机构之一,通常被誉为期刊办刊宗旨与学术出版质量的“守门人”。从主要职能来看,编委会需要为所任职期刊的编辑政策和发展方向提供建议,积极推动所任职期刊的发展,吸引优秀作者投稿或主动约稿以获取本领域的优质稿件,担任审稿人或推荐合适的审稿人[2]。特定领域内核心期刊的编委成员一般是本领域的学术权威和科研带头人,具有引领学科发展的作用[3],期刊编委往往能够比非编委论文作者较早地探测到同一个研究前沿[4]。编委是学术期刊核心竞争力的重要组成部分,能为编辑部贡献优质论文,推荐优质论文,提供审稿服务,积极为刊物建言献策等,在刊物树立品牌、扩大影响力方面发挥着独特作用[5]。因此,特定领域内具有学术造诣与学术影响力的专家学者是该领域学术期刊争相邀请的编委人选,而相对有限的编委人选资源导致相同领域内学术期刊的编委成员构成出现交叉现象,即同一专家在多家期刊承担编委工作。Baccini等[6]将同一专家在两家及以上期刊编委会任职的现象称为联锁编委(Interlocking Editorship),并认为联锁编委现象可能导致不同期刊的编辑政策具有同质化的特征,这在他们通过社会网络分析方法对图书情报学期刊[7]、经济学期刊[8]的相关研究中得到验证。

国内学者对学术期刊编委的职能作用、遴选标准、存在问题着墨较多,但对编委交叉任职现象的研究相对较少,王红丽等[9]从6种护理期刊编委的任职情况对同一编委在多家期刊兼职的弊端进行分析;毕文凯等[10]也在对地理学SSCI收录期刊主编与编委的研究中发现了部分学者同时担任多种期刊编委的现象。但对编委交叉任职关系网络展开实证研究较早开始于张立伟等[11],他们运用社会网络分析方法对管理学《中文社会科学引文索引》(Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI)来源期刊编委的共现关系进行研究,也对图书情报学学术期刊核心编委群体进行识别,研究发现图书情报学期刊编委存在分层结构现象[12]。具体到编辑出版学领域,尚未有研究应用社会网络分析方法对编辑出版学期刊编委的社会网络关系进行研究。那么,编辑出版学期刊编委是否同样存在联锁编委现象?编辑出版学期刊核心编委群体由哪些人员构成?核心编委群体具有哪些特征?基于上述问题,本文运用社会网络分析方法对北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览(2014年版)》出版事业(代码为G23)分类下的期刊及中国人民大学复印报刊资料《出版业》的编委关系网络进行分析,以期识别编辑出版学领域学术期刊编委核心群体以及由此构成的编辑出版学学科共同体中的重要节点,通过对核心编委在任职期刊数量、学术声望、背景身份等方面的分析,揭示编辑出版学各期刊选任编委标准的异同及可能产生的潜在问题,具有研究方法与研究视角的创新性。本文的研究结果为学术期刊遴选编委成员,合理利用与发挥编委的时间精力,优化编委结构具有一定的启发意义,同时对期刊把握办刊方向,坚持特色办刊具有借鉴意义。

1 研究设计

1.1 研究方法

社会网络分析(Social Network Analysis)也被称为结构分析,是一种分析社会关系结构和关系属性的理论和方法[13]。从社会网络分析的观点来看,社会环境可以表述为互相作用的个体之间的关系模式或规律性[14]。社会网络分析中存在两个核心概念,即行动者(也称节点)和关系连接。在本研究中,编辑出版学领域的学术期刊和编委是行动者,他们构成网络中的节点,而编委在某一学术期刊的任职关系被视为编委与该期刊存在关系连接。社会网络分析中,模(Mode)是描述行动者间关系的集合,集合类型数目称为模数,分为 1-模网络(即由具有相同或相似行为的行动者集合内部之间的关系构成的网络关系)和 2-模网络(即两个集合之间的行动者所构成的关系网络)[15]。本研究分别构建编辑出版学期刊编委的关联网络(1-模网络)以及编辑出版学编委与期刊的隶属网络(2-模网络),对编委关联网络进行中心性分析来识别网络结构中的核心节点。

1.2 数据来源

北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》是国内具有一定客观性和权威性的学术期刊评价体系,本研究以其2014年版收录的出版事业类别下的期刊编委会委员数据为来源。此外,将与编辑出版学相关性较高的中国人民大学复印报刊资料《出版业》编委会委员数据也纳入数据来源。在此基础上,剔除2种无法获取编委信息的期刊《中国出版》和《读书》,共计得到11种期刊的编委数据。各期刊编委会成员信息根据期刊封面、版权页、封二或封底公布的名单收集整理,信息来源截至2017年9月出版的最新期刊,统计情况见表1。需要说明的是,由于不同期刊编委称谓的不同,本研究收集的编委数据将主编、副主编、顾问、特约编审、名誉主编、特邀主编等视为编委成员,以避免因期刊称谓方式不同导致的数据差异。

表1 编辑出版学主要期刊及编委数量

11种编辑出版学期刊共计有432位编委,各期刊的平均编委数量约39位。由于各期刊的编委成员存在交叉任职,去除这部分重复编委名单后,共计得到352位编委,编委重复率达到18.52%,这说明有18.52%的编委在两家及以上期刊承担编委工作。

1.3 研究工具

本研究使用的软件主要有Excel、Java-Eclipse、Gephi和SPSS。Excel用于整理编委名单,去除重复编委,得到基础统计数据;Java-Eclipse用于自编Java程序解析编委名单生成邻接矩阵,并输出适用于Gephi的节点文件和边文件;Gephi是一款开源复杂的网络分析软件,不仅支持中文,而且支持可视化分析,因此选用Gephi构建编辑出版学领域学术期刊编委关联关系网络和期刊与编委的合作网络,并对其进行可视化分析;SPSS用于核心编委中心性指标与其学术活跃度、学术影响力的相关性分析。

2 编委关联网络结构分析

2.1 关联网络整体分析

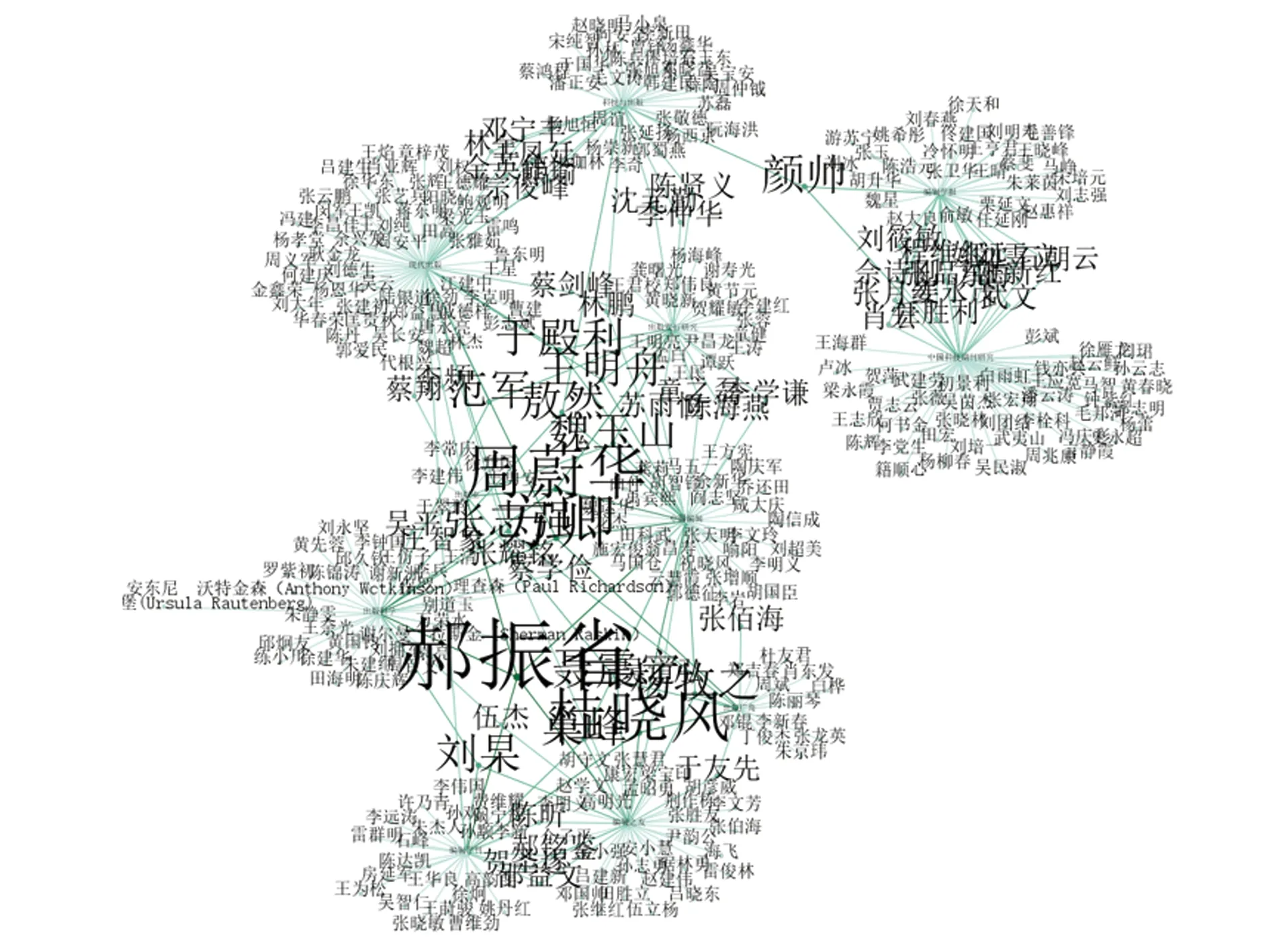

将通过自编Java程序产生的节点文件与边文件导入Gephi生成编辑出版学期刊编委关联关系网络(图1),网络结构中共有352个节点,9279条边,其中352个节点代表编委。图1中节点的大小由度决定,节点的度越大,在图1中显示的节点越大。

图1 编辑出版学期刊编委关联关系网络

网络密度用来衡量网络中各成员之间的联系程度,Gephi计算得到编委关联关系网络的图密度为0.15,平均路径长度为2.309,平均路径长度指网络中平均只需通过2~3个节点即可实现某2个编委的联系,说明编辑出版学期刊编委联系较为紧密。复杂网络理论认为社交网络具有明显的无标度特性,其度分布大多都服从幂律分布,即少部分节点的度数值较高,而大部分节点的度数值较低。在编辑出版学期刊编委关联关系网络中,节点的度分布也符合幂律分布,节点度大于100的节点数为18个,即5.11%的编委掌握着大量的资源与关系,而其余94.89%的编委处于网络的边缘。此外,由Gephi计算得到编委关联关系网络的平均聚类系数为0.929,平均路径长度为2.309,符合“小世界”聚类系数高、路径长度小的特点[16]。编委关联关系网络的“小世界”特征表明在编辑出版学这一特定学科共同体中,陌生编委之间通过某一共同学者好友即可达成联系,学术共同体间频繁的学术交流活动以及编委的合适人选(通常指位于金字塔顶端的专家学者)数量相对有限,使编委群体比普通陌生人的社会交往更容易产生联系。

2.2 关联网络中心度分析

如2.1节所述,编辑出版学期刊编委关联关系网络符合幂律分布和“小世界”特性,那么编辑出版学学科中掌握关键资源与关系并且成为其他编委相互关联的桥梁的核心编委群体由哪些人员构成?本研究尝试用社会网络分析中典型的中心度分析来识别核心编委群体。中心度是关于行动者在社会网络中的中心性位置的测量概念,反映的是行动者在社会网络结构中的位置或优势的差异[17]。中心度又可以分为点度中心度、中介中心度和接近中心度三大指标,点度中心度是指网络中与该节点有直接关系的节点个数,中介中心度是测量节点位于网络其他节点“中间”位置的程度,接近中心度则是指根据节点之间的“距离”测算节点的接近程度。如果某一节点与网络中其他所有节点的距离都很短,则称该点是网络整体的中心。经过测算,352位编委构成的网络中,点度中心度、中介中心度与接近中心度排名前20的编委如表2所示,经过比对得到18位同时排在三大中心度衡量指标前20名的核心编委群体,此群体成员分别是:方卿、于殿利、郝振省、王明舟、范军、张志强、敖然、颜帅、桂晓风、张耀铭、王凤廷、熊瑜、邓宁丰、林全、金英伟、宗俊峰、巢峰和刘杲。

表2 三大中心度衡量指标排名前20的编委列表

3 编委与期刊隶属网络分析

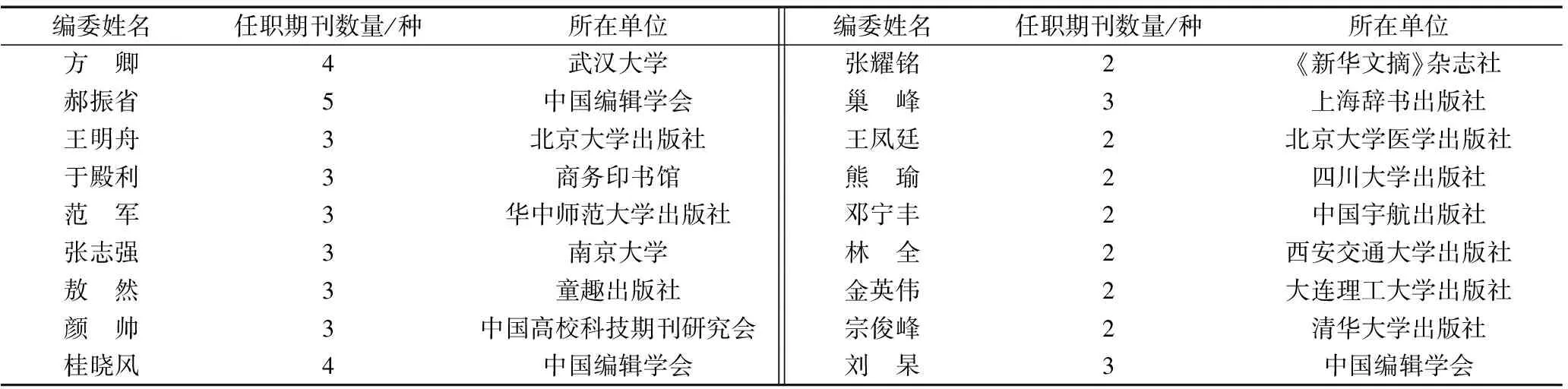

通过对编委关联网络的中心度分析,得到18位编辑出版学期刊核心编委成员,为了验证核心编委成员是否就是在各期刊交叉任职、连接各期刊学术交流的“联锁编委”,本研究将对编辑出版学期刊编委与期刊隶属网络展开分析(图2)。

图2 编辑出版学期刊编委与期刊隶属网络

3.1 核心编委任职期刊分析

编辑出版学期刊编委与期刊隶属网络中共有363个节点、430条边,其中352个节点代表编委,11个节点代表期刊,边代表编委在期刊任职产生的隶属关系。图2中节点的大小由连出度决定,连出度越大,表示编委所任职的期刊越多。在隶属网络中,郝振省的连出度最大,表示郝振省同时在5种期刊担任编委工作,这5种期刊分别为《编辑之友》《出版科学》《编辑学刊》《中国编辑》和《出版业》。通过比对,由中心度分析得出的18位核心编委,每位至少在2种及以上期刊任职,核心编委的平均任职期刊数量为2.83种。除郝振省外,核心编委群体中兼任4种期刊编委的还有方卿和桂晓风,反映了其在编辑出版学领域的学术影响力和话语权。与其他学科联锁编委交叉任职的平均期刊数量相比[11],编辑出版学期刊编委的平均任职期刊数量并不多,一方面归因于编辑出版学的期刊相对较少,另一方面,编委有限的时间、精力难以胜任大范围的联锁编委工作,为保证编委工作的完成度和实质性,适当控制和调整编委任职期刊数量是有必要的。

值得关注的是,虽然颜帅并非交叉任职期刊数量最多的编委,但他在合作网络中承担了“结构洞”角色,结构洞理论是罗纳德·伯特在《结构洞:竞争的社会结构》一书中提出的,用来描述两个关系人之间的非重复关系,非重复关系人通过一个结构洞联系起来[18],通常认为结构洞角色拥有中介或桥梁作用。在编辑出版学期刊与编委的合作网络中,颜帅承担了信息流通的中介,若颜帅这个结构洞缺失,合作网络就会分立为两个孤立的子群。从图2可以发现,颜帅是《编辑学报》和《中国科技期刊研究》构成的子群与其他编辑出版学期刊构成的子群相互连接的桥梁,《编辑学报》和《中国科技期刊研究》拥有15位交叉编委,其办刊风格更为相近,这证实了Baccini[8]的研究结论,即编委相似程度越高的期刊,其编辑政策和刊物风格更为相似。

3.2 核心编委的学术声望分析

相关研究表明大部分期刊编委愿意积极从事科学研究并输出论文成果,形成广泛的学术影响力[19]。易基圣[20]认为理想的编委应该是学术影响力和论文产出率高且乐于向期刊投稿和为期刊审稿的专家。张丽华等[4]也持类似观点,认为期刊编委理应比非编委的论文作者具有更精深的专业知识与更高的学术水平,对本领域的前沿动态有较早的察觉和高度的敏感性。为了验证处于编委群体核心位置的“明星编委”是否具有更高的学术声望这一问题,对18位核心编委的文献计量指标进行统计,并对文献计量指标与网络中心性指标进行相关性分析。表3展示了18位编委近5年的发文量(仅考虑中文期刊论文,且不考虑作者署名顺序)、总下载次数和总被引频次等文献计量指标,近5年发文量指标在一定程度上可反映编委的学术活跃度,而总下载次数和被引频次可反映编委的学术影响力。如表3所示,18位编委近5年平均发文量为21篇,平均下载次数为3392.28次,平均被引频次为35.61次。发文量、下载次数和被引频次都显示核心编委群体内部学术活跃度与学术影响力差异较大。

表3 18位核心编委近5年的学术计量指标统计

注:数据来源于中国知网数据库,近5年指2012年9月1日至2017年9月1日,收集时间为2017年10月11日。

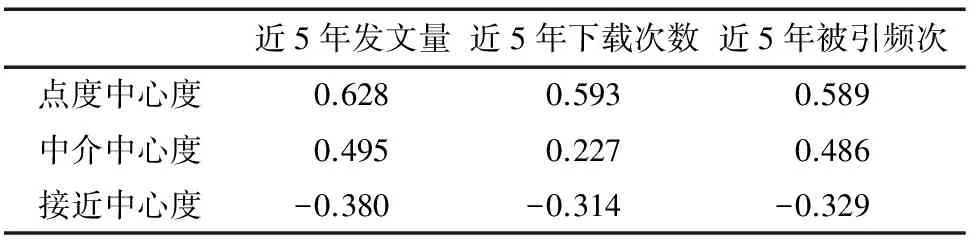

通过SPSS对18位编委的网络中心度指标和文献计量指标进行相关性分析,得到两者的相关系数如表4所示。从表4的相关系数可知,核心编委的点度中心度、中介中心度与其学术活跃度(发文量)和学术影响力(下载次数和被引频次)呈正相关,一定程度上说明编委学术能力与编委职能基本对等,即核心编委更具学术声望。但接近中心度与编委的学术活跃度和学术影响力呈负相关,反映出期刊可能存在编委选任标准与学术声望不匹配现象。这与其他研究者指出的“期刊编委通常是学术兼职,而非专家的本职工作,而且编委的社会事务和行政事务较多,很难确保有充裕的时间投入编委的实质性工作”现象相吻合[12],因此,学术期刊应该选任知识结构合理、时间和精力充足、学术影响广泛的编委人员,确保编委制度发挥实质性的功效。

表4 18位核心编委的网络中心度指标与文献计量指标的相关系数

3.3 核心编委身份背景分析

为全面考察核心编委群体的个体身份特质和社会资本特征,本研究对18位核心编委群体的背景信息做进一步分析,18位核心编委任职期刊数量和所在单位信息见表5。

表5 18位核心编委任职期刊数量和所在单位统计

国际编委人数反映了一个学术研究机构的国际化程度。高校或研究机构拥有国际重要学术期刊编委,是其国际学术影响力和领导力的直接体现[21]。从编委成员的国籍属性看,编辑出版学期刊中仅《出版科学》聘请了外籍编委,其余期刊编委均为国内专家学者,编辑出版学期刊编委的“本土化”程度较高,缺乏国际视野。

根据编委的所在单位可以将核心编委的背景信息分为偏学者型、偏实践型和偏行政型三大类别。偏学者型编委代表高校及科研院所工作者,偏实践型编委代表深耕出版实践的业内人士,偏行政型编委代表有管理部门任职经历。编辑出版学期刊核心编委群体身份背景结构中,来自出版社尤其是大学出版社、具有实践经验的编委较多。可能源于编辑出版学是偏应用型学科,选聘具备丰富出版实践经验的编委能够在一定程度上指导期刊用稿的实践问题导向;学术期刊编委的职责除期刊品牌建设、学术质量把关、提升学术影响外,还包括筹措办刊经费等以支持期刊持续经营[22],因此学术期刊往往采取理事单位的方式以获取一定的资金支持,编辑出版学期刊也不例外,其理事单位的社长、总编通过理事单位模式进入编委队伍也是造成核心编委群体中偏实践型编委居多的潜在原因之一。

4 总结与启示

通过社会网络分析方法中的中心度分析识别编辑出版期刊编委中的核心成员,并验证了编辑出版学期刊编委交叉任职现象的存在,通过对18位核心编委任职期刊数量、学术声望、身份背景的分析,得到以下结论与启示。

(1) 编辑出版学期刊编委关联网络具有“小世界”特征。心理学家斯坦利·米尔格拉姆在研究连接人与社区的人际关系网时发现了“六度分隔”现象,即最多通过六个人就能认识任何一个陌生人。编辑出版学期刊编委同属于一个学科共同体,有限的编委资源使得该群体中的成员比普通陌生人的社会交往更容易产生联系,同时,特定学术共同体因共享相同的学科文化而更容易达成共识,学科共同体内的学术交流进一步促进了编委之间的联络。

(2) 编辑出版学期刊编委关联网络节点符合幂律分布,即少数编委掌握了网络中的绝大部分关联关系。这部分编委位于编辑出版学期刊编委金字塔的顶端,作为编委关联网络的核心节点,他们所聚集的社会资本能够影响网络中的其他编委,甚至是期刊的发展方向。对于期刊而言,这部分编委是竞争激烈的稀缺资源,而期刊编委会成员流动性较弱的特点反过来会导致编委资源配置不均。可考虑建立相同学术领域的期刊编委资源库,实现编委资源的动态流动与共享配置。

(3) 编辑出版学期刊存在联锁编委现象。郝振省是交叉任职最多的编委,分别担任《编辑之友》《出版科学》《出版业》《编辑学刊》和《中国编辑》5种期刊的编委工作;方卿和桂晓风也兼任4种期刊的编委。交叉任职的编委与通过中心度分析筛选的核心编委高度重合,说明掌握核心资源、越有影响力的学者专家越受期刊器重,成为期刊竞相聘用的优质智力资源。

(4) 学术声望和社会资本是影响期刊编委选任的重要因素。核心编委的点度中心度、中介中心度与其学术活跃度(发文量)和学术影响力(下载次数和被引频次)呈正相关关系,反映出专家的学术造诣是期刊选聘其作为编委的重要标准。布迪厄在《资本的形式》中论述了资本的三种基本形态:经济资本、文化资本和社会资本[23],对应到学术期刊编委的社会网络,其所拥有的学术成就即文化资本,其在网络中所处的位置即社会资本,两者可互相转化,即学术成就可转化为社会资本以获取学术声望、研究资源。但学术期刊编委的选任并非以学术声望为唯一标准,在编辑出版学科,其偏应用实践和重舆论把关的特点使编辑出版学期刊的编委成员中有较大比例的政府部门领导和企业一把手,其所拥有的政治资本和社会资本反过来为他们赢得在学术圈发声的文化资本。

[1] Willett P. The characteristics of journal editorial boards in library and information science[J].InternationalJournalofKnowledgeContentDevelopment&Technology,2013,3(1):5-17.

[2] Hames I. Editorial boards:realizing their potential[J].LearnedPublishing,2001,14(4):247-256.

[3] 张丽华,曲建升. 基于核心期刊编委所著论文的研究前沿探测方法及实证研究[J]. 情报工程,2016,2(6):17-30.

[4] 张丽华,曲建升. 期刊编委比非编委论文作者能更早探测出研究前沿吗[J]. 情报杂志,2017,36(8):113-119.

[5] 杨丹丹,胡心婷. 学术期刊对稿源质量的影响研究[J]. 出版科学,2017,25(3):10-15.

[6] Baccini A,Barabesi L. Gatekeepers of economics:The network of editorial boards in economic journals.[M]//In Lanteri A,Wromen J (eds.) The Economics of Economists:Institutional Setting,Individual Incentives and Future Prospects. Cambridge:Cambridge University Press,2014:104-150.

[7] Baccini A,Barabesi L. Seats at the table:The network of the editorial boards in information and library science[J].JournalofInformetrics,2011,5(3):382-391.

[8] Baccini A,Barabesi L. Interlocking editorship. A network analysis of the links between economic journals[J].Scientometrics,2009,82(2):365-389.

[9] 王红丽,刘苏君. 身兼护理学术期刊多家编委的弊端及对策[J]. 编辑学报,2009,21(5):431-433.

[10] 毕文凯,潘峰华. 人文地理学发展的全球格局和趋[J]. 世界地理研究,2015,24(3):14-23.

[11] 张立伟,姜春林,刘盛博,等. 学术期刊核心编委群体识别和测度——以管理学CSSCI期刊为例[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(10):1224-1231.

[12] 姜春林,张立伟,刘盛博. 图书情报学期刊“联锁编委”的社会网络分析[J]. 情报学报,2014,33(5):481-490.

[13] 邱均平,党永杰. 我国图书情报领域机构合作网络分析——以“图书情报与数字图书馆”论文为例[J]. 情报科学,2013,31(1):56-60.

[14] 斯坦利·沃瑟曼,凯瑟琳·福斯特. 社会网络分析:方法与应用[M]. 陈禹,孙彩虹,译. 北京:中国人民大学出版社,2012:3.

[15] 邱均平,李威. 基于社会网络分析的博主与评论者关系研究——以 “科学网博客” 为例[J]. 情报科学,2012,30(7):959-963.

[16] Watts D J,Strogatz S H. Collective dynamics of ′small-world′ networks.[J].Nature,1998,393(6684):440-442.

[17] 林聚任. 社会网络分析:理论、方法与应用[M]. 北京:北京师范大学出版社,2009:107.

[18] 罗纳德·伯特. 结构洞:竞争的社会结构[M]. 上海:上海人民出版社,2008:18-19.

[19] Zhang L W,Jiang C L. Social Network Analysis and Academic Performance of the Editorial Board Members for Journals of Library and Information Science[J].CollnetJournalofScientometricsandInformationManagement,2015,9(2):131-143.

[20] 易基圣. 基于文献计量学的期刊编委遴选方法[J].编辑学报,2017,29(1):55-58.

[21] 毛一国,陈剑光. 我国学者担任国际社科学术期刊编委情况研究——基于SSCI收录期刊的统计与分析[J].中国出版,2015(16):57-60.

[22] 魏秀菊,王应宽. 充分发挥编委会在办刊活动中的作用[J].中国科技期刊研究,2001,12(4):290-291.

[23] Bourdieu P. The forms of capital[M]//Richardson J G. Handbook of Theory & Research for the Sociology of Education,New York:Greenwood Press,1986:280-291.