黄土高原、军民生产与“最优合约”

王勇 文娜

摘要:陕甘边区的军民大生产运动之所以能够激发出最大活力,“小米加步枪”这一军民合作模式之所以有力量,是因为实现了在外部威胁条件下的生产能力与防御能力的最优均衡。源于西周的井田制实质上就是军事屯田制,这一制度解决的主要不是土地产权问题,而是士与农或牧与农之间的劳动分工和谷物归属问题,其中蕴藏着一种宪制意义上的“最优舍约”——“生产交换保护”,或“纳税交换/兑现保护”。在黄河中上游一带的黄土高原上生存和发展,缺乏的不是土地,而是最优的制度安排。以黄土高原为锚点,以“军民合作”为主线,便可对大历史视野中的强盛中国及其动力之源提出一个通贯性的解释。

关键词:陕甘边区;黄土高原;军民合作:井田制;屯田制;最优合约

一、生产能力与防御能力的最优均衡——一个理论假设

新制度经济学的创始人之一杰克·赫舒拉发在阐述其“生产或交换与掠夺或冲突”理论模型中,引用了维弗雷多·帕累托的一个观点:“人类有两种不同的劳动方式:一种是生产或改造经济商品,另一种是占有他人所生产的物品。”接着,赫舒拉发进行了理论上的引申:“赛跑时,如果想赢取奖金,获胜的主要方法有两种:一种是自己跑得快一点,另一种是绊倒你的对手。”“生产与交换的方式可以增加社会财富的总量。掠夺与冲突的方式仅仅在总量(减去斗争中所消耗的部分)的基础上进行了再分配。在需要抵御侵略者的社会中,即使偏好采取和平方式的决策者也需要在这两种策略之间做出权衡。而且实际上,所有的选择都是受冲突影响的”。

“在需要抵御侵略者的社會中,即使偏好采取和平方式的决策者也需要在这两种策略之间做出权衡”。这是一句重要的话。偏好和平的生产者,最优的选择是将“掠夺者”转化为“防御者”,即化敌为友,将对抗者吸纳为合作者。事实上,大历史中凡是偏好和平的生产者,是能够内生出防御者的,也就是说,生产者与防御者其实是一体两面,相辅相成的,目标是每个参与者“得其应得”,付出与收获相称,无内耗,无盘剥。只要是有“免费搭车者”或容忍掠夺者的制度,就不是最优制度,都不会持久维持的。因此,任何社群,如果要想持续生存和发展,就必须实现生产能力与防御能力的最优均衡(图1)。生产能力强而防御能力弱,只会造就一个“脆弱的富国”;生产能力弱而防御能力强,又会造就成一个“脆弱的强国”。生产能力与防御能力的最优均衡,受一定的“规模经济”的限制,只有在特定时空条件下才能实现。“最优均衡解”意味着有最强的“反脆弱能力”。

二、问题意识:陕甘边区的军民大生产为什么能够激发出最大活力

陕甘边区的军民大生产运动是发生在抗战大后方的重大历史事件,其成功的经验值得在学理上认真总结。1939年2月,毛泽东在延安生产动员大会上针对根据地日益严重的经济困难局面,提出了“自己动手”的口号。随后各根据地逐步开展了大生产运动。抗日战争进入最困难的时期后,1943年10月1日,中共中央在《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》的指示中,要求各根据地实行“自己动手、克服困难(除陕甘宁边区外,暂不提丰衣足食口号)的大规模生产运动”。之后,“自己动手,丰衣足食”的口号作为各根据地克服经济困难,实现生产自给的努力目标。同时,还提出了“发展经济,保障供给”的方针。在这些号召的指引下,在陕甘宁边区内部开展了一场轰轰烈烈的军民大生产运动。这场运动确实激发出了当地军民热火朝天的劳动热情和实干精神,为根据地摆脱外部封锁,发展壮大自身,积累了坚实的人力、物力和财力基础,为最终取得抗战胜利和解放全国提供了强劲的动力来源。

为什么陕甘边区的军民大生产运动能够激发出最大活力?为什么当时的南梁和陕北一带的军民有强烈的“合作”“互信”和“拥军爱民”的倾向?“小米加步枪”背后的军民合作机理是什么?为了回答这些问题,我通过初步的实地考证和文献整理后发现,这是由特定的历史背景和地理环境条件所决定的:刚刚落脚于陕北的红军迫切需要解决吃饭和生存问题,而流落到这里的难民和当地散户居民则非常渴望安全和防御,这样,有生产能力的农民和有武装力量的共产党军队在远离国民党统治中心的南梁和陕北一带,就有了“合作”与“互信”的强烈愿望,这就是“人和”。另外,“外部威胁产生集体行动”,外部敌人的围剿和封锁需要内聚以自保,这是“天时”;南梁和陕北一带的黄土高原地广人稀,土壤和气候条件不算最差,有些地方甚至有肥沃的水土条件,有进行垦殖而实现“自给自足”的条件,这是“地利”。陕甘边区的军民大生产运动之所以能够激发出最大活力,原因就体现在这三个方面的细节之中,这里不打算详细梳理和举证。兹举一二例以阐释。

据资料记载,早在1930年秋天,刘志丹在南梁平定川考察时,有个老杨村只有几户人家,有一老婆婆和儿媳妇为了招待刘志丹,瞒着他们,连夜摸黑上山,拔回了尚未成熟的荞麦,揉下颗粒,用锅炒干,用擀面杖碾烂,再用细箩过了,为刘志丹做了顿他最爱吃的荞表面条。当刘志丹得知详情表示歉意时,那位朴实的老妈妈真诚地对刘志丹说:“只要闹红成了事,把心摘下来也舍得。”这件事曾经在陕甘宁边区传为佳话。在经过深八的调查研究之后,刘志丹坚定了在南梁一带建立革命根据地的决心。从这件事中,可以发现几个细节:当时的南梁平定川老杨村只有几户人家,说明这个村很可能是当地的散户居民或流落到这里的难民,而不是世居的并有自卫能力的血缘性家族聚落,他们在这里生存其实很不安全。另外,那位老妈妈之所以赤诚对待刘志丹,并说“只要闹红成了事,把心摘下来也舍得”,说明老妈妈对刘志丹等红军战士是有期盼的,这里面其实隐含着“诚实劳动兑现安全保护”——“军民合作”——这样一种合约结构。红军到这里来的目的,也不是为了向当地人“征税”,而是要取得当地百姓的信任与合作。

近代时期的黄土高原流传着这样一句谚语:“房是招牌地是累,攒下银钱是催命鬼,房要小,地要少,养个黄牛慢慢搞。”这实质上是没有安全防御保障条件下的当地农民的理性选择。当时,远离国民党统治中心的南梁和陕北一带,是一个“弱国家空间”,有自由,但是没有安全。“任是深山更深处,也应无计避征徭”,这首诗描述的情形是不能说明这里的真相的。之所以“不拥恒产”,是因为没有对财产进行自我保护和防御劫掠的能力。“有恒产者有恒心”,其意应是:之所以有拥有恒产者,是因为有无恒产而有恒心者的保护,孟子说过,“无恒产而有恒心者,惟士能为”;反过来,之所以有无恒产而有恒心者,是因为有恒产者能够为他提供后勤保障。有恒产者与无恒产者,是相辅相成,缺一不可的。因此,黄土高原上的生产者与爱好和平的“武装者”之间,有“合作”与“互信”的强烈愿望。生产者与防御者之问一旦达成合作的“默契”,就会形成一种正反馈效应:生产能力逾强,则防御能力逾强;反之,防御能力逾强,则生产能力逾强。

南梁革命纪念馆中珍藏着一口大铁锅,旁边注着这样的文字:“1935年1月,红四十二师第三团和西北抗日义勇军离开南梁,挥师北上时,马大爷的媳妇刘文英用这口锅一天一夜炒出石二小米,给战士们做军粮。”可以看出,当时的炒小米应是营养最全、保质时间最长、最便于携带的“高浓缩”的行军干粮,是最适合游击战的军粮。小米+步枪=人民军队的主要装备和食物供给。小米加步枪,象征着当时条件下,陕甘農区的生产能力与防御能力之间的最优配置,尤其是在沟壑纵横的黄土高原从事游击战争时。同样,小米+步枪之问也能形成正反馈效应:食物越丰富,武装力量越强大;武装力量越强大,食物越丰富。

陕甘边区的军民合作,还体现在“变工队”“互助组”等军民互助的一系列日常行动之中。1944年,陕甘宁边区部队帮助群众锄草、秋收、推磨、修水利出动人工74600余个,牛工2200余个,帮助开荒7750亩,赠送工具792件。

三、“地广人稀”:黄土高原上的生存不缺土地。缺的是最优的制度安排

如前所述,陕甘革命根据地时期,南梁和陕北一带的黄土高原地广人稀,土地条件并不算最差,有进行垦殖而实现“自给自足”的条件,这是一个重要的“地利”条件。历史上,陕北陇东一带,是华夏始祖轩辕黄帝的主要活动区域,实为中国农耕文明的发祥地。号称“天下第一陵”,或“华夏第一陵”“中华第一陵”的黄帝陵,就位于陕北黄陵县城北桥山。黄河中上游肥沃松软的黄土地带主要就分布在这里,早期的先民甚至可以使用木制或骨制的耕具进行耕作。

何炳棣先生在谈到黄土的性能时,曾引用过以下重要的资料:“最早讨论黄土物理化学性能与农作方式关系的是本世纪初美国地质学家和中亚考古发掘者庞波里(Raphad Pumpelly)。针对着世界最大最典型的黄土区,也就是华北的黄土区,他曾作以下的观察和综述:它(黄土)的肥力似乎是无穷无竭。这种性能,正如(著名德国地质学家)李希特浩芬(Ferdiu and Riehthofen)所指明,一是由于它的深度和土质的均匀;一是由于土层中累年堆积、业已腐烂了的植物残体,而后通过毛细管作用,把土壤中多种矿质吸到地面;一是由于从(亚欧大陆)内地风沙不时仍在形成新的堆积。它‘自我加肥(self-fertilizing)的性能可从这一事实得到证明:在中国辽阔的黄土地带,几千年来农作物几乎不靠人工施肥都可以年复一年地种植。正是在这类土壤之上,稠密的人口往往继续不断地生长到它强大支持生命能力的极限。”

毛泽东在与彭绍辉谈到抗大七分校的创办时,彭绍辉曾说,那里原始森林树木多,是个青山绿水的地方,夜间还能听到狼叫。“南泥湾”和南梁大小凤川的“军民大生产基地”,之所以开荒耕种能够成功,与这里的疏松的黄土地质条件是密不可分的。这说明,地广人稀的黄土高原上的生存不缺土地,缺的是最优的制度安排——在土地上最有效率地投入并配置人力资源,且能保护劳动成果免遭掠夺并公平分配。

四、“粟谷易械”与“通功易事”——井田制是为了实现当时条件下生产者与防御者之间的最优合作

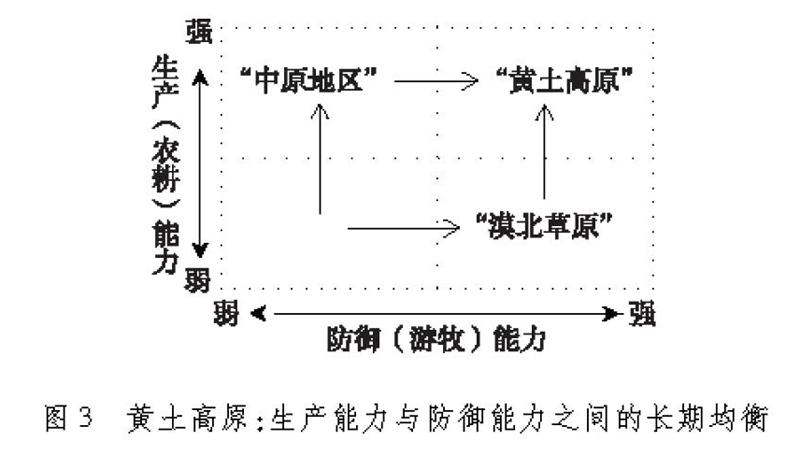

对于西周时期的井田制,尽管《孟子》中有较为详细的说明,其中最为关键的一句描述就是“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百田”,但是,其是否属实,如何运行,什么机理,学界一直有争议,并没有一致的意见。对此,我想结合几位前辈学人的观点,提出一种新的解释:井田制是为了实现当时条件下生产者与防御者之间的最优合作而设计一种合约结构(图2)。这一观点,是从以下学者的观点的概括抽象出来的。

1.扬志文的“合约结构说”。杨志文认为,井田制解决的不是土地产权问题,而是谷物归属问题和劳动分工问题。“在人口规模较小,土地不稀缺时,公地决不会导致悲剧。但是,对于定居农业,即使土地没有租值,人们还是会划分土地,这不是为了确定土地产权,而是为了确定农产品的归属”。农夫在公田上劳动的目的是为了交换公共产品。“既然贵族提供了保护,农户就必须用自己的所有物来交换。农民缴纳的劳动就被用来耕种‘公田,收入用来支付贵族的车马兵甲费用。问题是农夫分散在面积很大的公田上劳作,监督起来很困难。因此,贵族把土地按井字形分成大小相等、易于观察的方块,每块为1田,划出一部分作为公田。这种易于观察、大小相等的方块公田就使得野人缴纳的劳役大致上均等。每四对野人担负一块公田的耕种。工作总量是既定的,有人偷懒,他人必须多干,农夫都有激励监督他人是否努力工作。这就大大降低了监督成本。所以,井田制本质上是在分割劳动,用公田来承载野人缴纳的劳役,公田和私田的划分只是为了表示地上农产品的归属,而不是土地财产的划分”。杨志文的这一观点也印证了《国语·晋语四》中的说法:“大夫食邑,士食田,庶人食力。”这里至少体现着庶人与士之间的分工:庶人责任生产耕作,士负责安全防御和公共管理。

2.李埏的“分工说”。李埏认为,孟子的井田说中的分工论是进步的,完全应该肯定的。之所以是每田百亩,是为了在当时的生产条件下保证每个家户生存和人口再生产的土地之“规模经济”,所谓“百亩之田,匹夫耕之,八口之家,足以无饥矣”(《孟子尽心章》)。不同职业的人要进行分工和交换,即所谓“通功易事”和“粟谷易械器”。其实,李埏已很明确地提到了井田制中的“生产交换保护”这样一个合约结构,井田制要解决的是生产者与防御者之问的有效分工与交换的问题。治人与治于人、食人与食于人的交换,就是一种合约结构,是谓“默契”,目的是“并耕而食,饔飨而治”。从这个视角去理解,“税”的原义很可能就是“谷物兑换保护”。

3.赵俪生的“公私二重性说”。赵俪生认为“土地划成有一定亩积的整齐的块”是有意义或有意识的。真实的井田并不像《孟子》所描述的那样“公田”一定就处在八块“私田”的中央,有时“公田”就确实包在“私田”之中,形成“九方块田”(nine-square land system);有时“公田”和“私田”在空间上隔开了,有时隔得很远。但每块“公田”和“私田”的亩积是均等的,这很重要。赵俪生引用了郑玄的观点:“藉之言借也,借民力治公田,美恶取于此,不税民之所以自治也。”(《礼记·王制篇注》)赵俪生认为,私田劳动和公田劳动的比例,大体上是十比一;“古者什一,藉而不税”,地租与赋税是合一的。“私田”是份地,以保“有恒产者有恒心”;“公田”为土的公共防御开支提供后勤保障,故“无恒产而有恒心者,惟士能为”;公田上的“公积劳动”,是为提供公共“贡”品,或交换公共保护。

4.马曜、缪鸯和的井田制之西双版纳“活化石”说。马曜、缪鸯和的研究发现,解放前西双版纳的情况,与孟子对公田、私田的理解很相似,因此,井田制可能是符合西周的实际的。在解放前的西双版纳,“领主直属土地”和“农民份地”是明显分开的。农奴接受份地,同时对领主便有了封建义务。份地归农奴自己耕种,收获物也归自己,但他们又必须代耕领主的私庄,私庄上的收获物则全归领主。这与孟子所说的“八家皆私百亩,同养公田;公事毕,然后敢治私事”,如出一辙么。尤其有意思的是,西双版纳大小领主的私庄都是分散在各个农奴寨,而非集中连片。显然,西双版纳的公田、私田的划分,体现出的也是“生产交换保护”这样一个合约结构。

“纳税交换保护”,是美国学者史蒂芬霍尔姆斯,凯斯·R.桑斯坦在其《权利的成本——为什么自由依赖于税》一书中提出的观点。桑斯坦倾向于把民众与政府的关系说成是“纳税交换保护”,民众要实现自己的权利,就必须给守夜人支付报酬,实施权利/权力意味着分配资源。“如果国库空虚,没有一项美国人重视的权利可以切实地实施”。“在极大程度上,对福利权我们所获得的保护标准是由政治决定的,而不是司法,无论这种权利是否被正式地宪法化”。“国库虚空以及软弱无力的行政只能是对纸面上权利的反讽”。可以看出,桑斯坦提出的“纳税交换保护”,意味着将民众与政府(广义上的政府当然也包括国家军队)之间的良性关系视为是一种“合约结构”。

井田制是为了以最低的交易成本实施生产者与防御者之间劳动分工的一种合约结构。“井田”的基本结构之所以必须是九块等积的方田合在一起,组成一个“井”字形,目的就在于便于进行“劳动量”的换算。从理论上讲,“公田”上的谷物是支付给防御者或提供公共服务者的报酬,如果预先指定的“公田”上的谷物产出不及“私田”上的产出,那么,士(防御者或公共服务提供者)可以取任何一块“私田”上的谷物为其报酬,只要在九块等积的方田中取出约定为自己的“九分之一”的谷物即可。事实上,从“收税人”的角度出发,谷物相较其他作物(如根茎类)更容易征税。谷物长于地表,它几乎在同一时间全部成熟,收税人可以在成熟之时到田里考察谷物,提前计算它们的产量,另外,谷物也便于运输与储藏。九块等积的方田上种谷物,是为了方便对共同劳动量的观察、度量和换算,以便在8个生产者单位与1个防御者单位之间进行公平分配。

但是,由于“无恒产而有恒心者,惟士能为”,土(防御者或公共服务提供者)不可能在事后擅自变更或指定“公田”。如果8个私田生产者单位,在“公田”上的投入不足,“公田”产出不及“私田”,那也是士的责任——未尽“劝耕”或“辅助农耕”之责,后果需要自己承担。有鉴于此,在“公田”上的投入不足,“公田”产出不及“私田”的情形,应该极少发生。作为一个思想实验中的正义标准,罗尔斯的“切分蛋糕”中的“正当程序”是这样的:“先切蛋糕者,必须后取自己的份额。”试想一下,在这样一个正义标准面前,理性的切糕者,会以最均等的分额、最公平的方式切分,这样才能保证他自己的利益最大化。从理论上讲,这也是一种执行的边际成本最低而收益最高的合约结构。老子在《道德经》中之所以指出“圣人执契,而不责于人”,本意并不是“圣人是执有债券,而不去讨债的人”,而是“圣人是能够制定最优契约的人”。因为圣人能够制定最优契约,约束自己,实现双方或多方共赢,因此,也就不会出现“债”的问题。

五、“隹兵驱鸟”与“正义之师”——《大盂鼎·隹》新解

张中一先生对《大盂鼎》有自己独到的解读,他认为,《大盂鼎》记载的其实是西周的“舆国史”即军事屯田(屯田拓边或屯田伏兵)的历史。其中的“隹”,实指一种短尾鸟,禽兽的总称,引申為战旗上的军徽,指代军队。“隹九月”,这句话的原意是:“军队汇合士卒按月令生产。”为什么以“隹”作为军队的象征符号?通过初步的对庆阳民问老农的访谈,我觉得,这很可能与早期屯田中的主要“敌人”——鸟兽有关。早期黄土高原地广人稀,土地并不稀缺,星罗棋布的农垦点也不会从根本上威胁采集狩猎族群的生存,因此,农耕收获物也不大可能是采集狩猎族群劫掠的对象,劫掠者更可能是鸟兽。

据陇东民间老人讲,谷子收获季节的最大威胁是麻雀。这样看来,“隹”很可能是早期农耕者驯化后的用于驱鸟的“猎鹰”。由此可以认为,早期的“武装力量”并不是用于发动战争或掠夺的目的,而是用于防御的“和平目的”。粟与黍,也就是广义上的“小米”,既然是“百谷之长”,也就成了鸟类尤其是麻雀的最爱。早期黄土高原上种植量最大的谷物之所以是粟,大概是由粟的天然优势所决定的。粟的最大优势被一首唐诗道破:“春种一粒粟,秋收万颗子。”粟每株有90多个小穗,每穗有100多粒,合计每株产籽万粒。即粟与小麦的产籽率相差250倍,堪称霄壤之别。故,西周时期,井田制中“军民合作”(士一农合作)中的“军”,其重要组织部分应是负责驱鸟的“隹兵”。《道德经》(王弼版)中,有这样的一篇相关内容:“夫隹兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。……兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。”从整篇的阅读中,可以进行合理的推测:“隹兵”源起于防御和保卫劳动成果,而不是为了战争或掠夺,因此,才“不得已而用之,恬淡为上”。从“隹兵”源起上,就能明白,中国的武装力量或人民军队,为什么是“正义之师”“和平之师”。这是真的!

六、“军民合作”——大历史视野中的“强盛中国”及其通贯性解释

1943年4月,由旅长王维舟、副旅长耿飚率领的八路军一二九师三八五旅七七〇团执行毛泽东主席和朱德总司令的屯田政策,开赴华池县大风川开展了轰轰烈烈的大生产运动。陕甘革命根据地时期的“南泥湾”和南梁大风川的“军民大生产”,性质上属于军事屯垦,这与西周时期的“井田制”是相通的。于省吾在其《略论西周金文中的“六自”和“八自”及其屯田》一文中,明确提出,西周时期就出现了屯田制。钱穆先生也认为,西周建国的过程是一种军事屯田的过程,这就是“封疆”,这与井田制的建立是一回事。如前所述,屯田尤其是军事屯田,直接的目标就是为了实现生产能力与防御能力之间的最优均衡或最优匹配;而且,这一组合中的规模效应很重要,屯田组织的规模不能太大,也不能太小,太小没有自卫能力,太大没有效率。

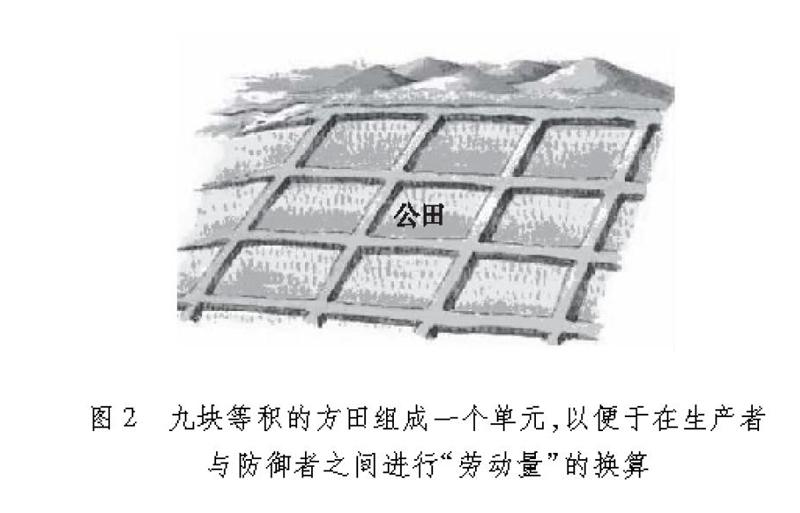

具体而言,即从生产能力与防御能力之问的配置而言,前者强而后者弱,则劳动成果无力保护,不是均衡解:后者强而前者弱,则武装力量的给养无法保障,也不是均衡解。生产能力与防御能力,在早期的历史中,通常体现在农牧兼营中,农耕者多负责耕种,畜牧者多负责或兼任防卫,因为畜牧者有天然的移动性和战备能力。因此,“农”和“牧”可分别比喻为生产能力和防御能力,或农业能力和军事能力。从历史地理文化视角看,“军民合作”的雏型可追溯到“农牧合作/分工”。黄土高原,尤其是当时的陕北和陇东一带,还是典型的半农半牧区,具有“农牧合作/分工”的传统优势。中原地区,是农主牧副;漠北草原,是牧主农副。这就是说,从地缘上讲,中原地区和漠北草原都不能长期保持生产能力与防御能力之问的最优均衡,而只有黄土高原有这种可能。

对于陕甘革命根据地这一块黄土高原在中国革命中的地位作用,毛泽东有过2次评价。一次是1945年2月,在中共中央党校作报告时,毛主席说:“陕甘宁边区的作用非常大。我说她是中国革命的一个枢纽,中国革命的起承转合点。”“这个地方是落脚点,同时又是出发点”。另一次是同年4月,在中共七大预备会议上,毛主席再次强调:“没有陕北那就不得下地。我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点。”其实,从大历史来看,黄土高原也是先周族人、秦人和隋唐“关陇集团”的“落脚点”,又是他们后来的“出发点”。由此可见,以黄土高原为锚点,以“军民合作”为主线,可以对数千年来的“强盛中国”及其动力源泉给出一个通贯性解释(图3)。

雷海宗先生在其《中国文化与中国的兵》一书中认为,“军民关系”是透视中国历史兴衰的一个窗口——军民关系紧密则国家兴,军民关系疏远则国家衰。为此,他大致提出了这样一个历史分期:“一周”期是“军民合一”的古典强盛中国;“二周”期(秦汉以后)退化为“军民分立”甚至“军民对立”;“新三周”,陕北军民再融合,击退日寇,解放中国。从雷海宗先生的观点中可以得出,华夏活力之根,必在“古典中国”之“屯田”+“农战”也!优化军民之间的合约结构,扣紧军民之间的反馈环,是最为根本的“宪制”问题,是民族复兴和国家强盛之本。以陕甘边区为代表的大后方“军民大生产运动”及其为中国革命成功所提供的强大动力,预示着民旅复兴和国家强盛的又一个新的历史起点,这也正是对这一中国大历史规律的最新诠释。