产业链培育与建设视角的制造业发展策略:长沙市例论

贺正楚

产业链培育与建设视角的制造业发展策略:长沙市例论

贺正楚

(长沙理工大学 经济与管理学院,长沙 410114)

近年来,我国产业经济领域出现了地方政府在发展经济时特别重视产业链培育,并以此作为发展区域经济的新动能及新能量的新现象。湖南省长沙市近年来也采取培育产业链的举措,重点发展22个新兴制造业产业链和优势制造业产业链。长沙制造业存在的主要问题有:创新资源投入与产出均不足,企业研发能力较弱;国际竞争能力较弱,对外开放能力很低;产业聚集程度不高,产业结构和产品结构偏低;金融业增加值较低,生产服务能力不强。要针对性地解决这些问题,可以通过产业链招商引资策略、产业链融资策略、产业链和创新链融合互动策略、产业链各个环节的生产成本控制策略、产业链差异发展战略来解决。

制造业产业链;产业链和创新链融合互动;产业链招商引资;产业链融资;长沙制造业

一、引言及文献综述

产业链是指基于一定的技术经济关联关系的各产业部门,形成具有链条式特征的关联经济活动,因为依托特定的逻辑关系和时空布局关系产生的关联经济活动,结果形成一种产业关系形态,这种产业关系形态就是所谓的产业链。一般来说,产业链包含企业链、价值链、供需链、空间链等多方面的内容,产业链环节包含研发链、生产(含配套生产)链、销售链、售后服务链等环节。

近年来,我国经济领域尤其产业经济领域出现了一个新的经济现象,那就是特别重视产业链,地方政府特别注意围绕产业链开展经济工作,非常重视依托产业链培育来发展区域产业经济,对发展产业链为经济增长积蓄新动能、注入新能量寄予厚望。如在招商引资和企业融资方面,产业实践界特别重视和运用产业链招商、产业链融资。产业链招商、产业链融资等产业链经济活动,都是现代产业经济发展后出现的新的经济现象。出现这种现象的原因:一是我国经济经过多年的发展,经济总体已经很大,产业门类齐全,产业结构完整,这就使得我国有经济能力和经济实力从产业链大局和产业链整体发展,来着手和开展产业链经济活动,而不是像以前因为囿于残缺的产业链以及不济的产业实力,只好选择“单一发展策略”,即:在单个项目、单个产品、单个企业取得突破性发展之后,然后才可以腾出手来,才有余力来发展其它的相关项目、产品和企业。二是因为处于大数据时代,使得产业的发展,能够从产业链的视角出发,全面掌握产业链企业的人财物等经营管理方面的信息和数据,进一步形成全面管理产业链企业的管理能力,这种产业链管理能力显然是由大数据时代带来的,大数据时代的到来也为企业管理部门催生出产业链管理能力。

学术界已经关注制造业产业链问题。从产业链角度研究制造业发展,既有文献主要集中在几方面:一是提高制造业产业链的整体创新能力。有研究认为,通过营造适合制造业技术进步的产业配套环境,发挥基于产业间纵向关联的技术知识溢出的作用,促进产业协同创新。[1-5]二是制造业产业链如何实现国际分工,价值链如何开放布局,有研究者认为,在与本土之外的国家进行贸易和投资合作时,要把握好产业链分工优化的基础,要发挥区域竞争优势互补性及合作国家的要素禀赋比较优势。国际贸易活动所涉及的中间产品贸易是制造业产业链国际分工的纽带,产业链的国际区位布局,要围绕中间产品贸易进行。[6-9]三是生产服务业影响和作用于制造业产业链方面。有研究者认为:在发展制造业产业链时,我国要促进研究与试验发展业、综合技术服务业、金融业和交通运输仓储业等生产性服务更快融入制造业产业链。[10-12]四是制造业产业链如何建立竞争优势。有研究者认为:使制造业产业链获取竞争优势的模式是:工业园区以产业链为基础构建的产业集群,大型零售商主导的制造业产业链。[13-18]制造业产业链涉及到研发、生产、销售、售后服务等环节,也涉及到发展产业需要的生产要素的投入——技术、资金、人才等,从产业链上的各种生产要素投入方面,研究产业链的培育,这类文献还不多见,而依据产业链上生产要素的极为具体的投入方式,比如产业链招商引资、产业链融资、创新链建设,更是尚未有文献涉足,因此,本文从产业链培育视角,选择产业链上的产业链招商引资、产业链融资、产业链和创新链融合互动等视角,研究制造业产业链的发展,就富有较大的研究价值和实践意义。

近年来,长沙在发展制造业方面,采取了培育产业链的举措,从发展产业链方面,来提供长沙制造业发展新动能,为制造业发展注入新能量,进一步带动长沙产业经济的发展。[19-20]根据长沙制造业的产业基础和产业发展趋势,2017年9月,长沙市出台《关于加快推进长沙市工业新兴及优势产业链发展的意见》,评选22个新兴制造业产业链和优势制造业产业链。通过进一步建造产业链、强大产业链、补齐产业链,争取到2020年,长沙的22个制造业产业链实现产值1万亿元。本文从制造业产业链培育和建设的视角,具体地研究长沙制造业发展策略,这就在理论方面有较强的针对性价值和诠释性价值,在实践方面更是有着较好的指导性价值和可供操作性价值。

二、长沙制造业及制造业产业链的发展状况

(一)长沙制造业发展状况

长沙制造业行业分布于专用设备制造、电子信息设备制造、汽车制造、医药制造、电气机械和器材制造、仪器仪表制造、化学原料和化学制品制造、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造、通用设备制造、印刷和记录媒介复制等10个行业。近十年来,长沙的专用设备制造业一直维持较快的增长速度,而近5年来,电子信息设备制造、汽车制造业和医药制造业这3个新兴制造业产业,发展也较为迅速。总体来看,由于我国经济发展进入新常态,长沙制造业发展需要面对新形势、接受新环境。一方面,由于资源和环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,长沙制造业的发展速度、发展模式正面临新的挑战;另一方面,传统制造业重复建设、产能过剩问题突出,而制造业的高端产品还难以满足人民日益增长的美好生活需要,发展先进高端制造业,促进传统产业改造和升级的目标与任务还很艰巨。

长沙制造业的发展状况,主要表现在以下5个方面。

1. 产业规模不断增大

一是工业总产值不断增大。2016年,长沙市的规模工业总产值超过10 000亿元。2016年,长沙6个支柱产业(工程机械产业、新材料产业、电子信息产业、食品产业、旅游产业和文化创意产业),产值都分别达到1 000亿元,支柱产业发展壮大为千亿级产业集群。二是发展速度相对较快。“十二五”期间,制造业产业增速在11.0%至39.7%之间,年均增长17.4%,高于规模工业2.7个百分点。特别是专用设备制造业以外的行业,每年增速均高于19.0%,年均增长25.4%,高于制造业8.0个百分点,高于规模工业10.7个百分点。三是企业规模发展壮大。2015年,长沙共有制造业企业496家,比2010年增加94家,占规模工业企业总数的19.2%,比2010年提高3.5个百分点。2015年,产值过10亿元的制造业企业54家,是2010年的5.4倍,产值过50亿元的企业12家,是2010年的3倍,产值过100亿元的企业5家,是2010年的2.5倍。

2. 产业结构逐步优化

“十二五”以来,电子信息设备制造、汽车制造业和医药制造业这3个先进制造业,因为发展速度明显加快,已经挤入长沙制造业第一方阵,使得长期以来在长沙制造业领域当中“一业独大”的专用设备制造业,产值占比大幅度减少。2017年,电子信息设备制造、汽车制造业和医药制造业同比增速分别为23.9%、26.5%和19.3%,分别高于规模以上工业增加值增速15.4、18.0和10.8个百分点。2017年,这3个先进制造业增加值767.14亿元,占全部规模以上工业增加值的比重为21.7%。传统主导行业占比下降,贡献较小。2017年,烟草制品业、化学制品制造业和有色金属加工业合计占比为33.9%,比上年回落2个百分点。目前,长沙制造业形成专用设备制造业、电子信息设备制造业为第一梯队,汽车制造业、医药制造业和电气机械和器材制造业为第二梯队,其余5大行业为第三梯队的发展格局。因为电子信息设备制造等3个先进制造业的崛起以及原有的专用设备制造业,长沙制造业的产业结构得以改变,专用设备制造业不再是“一业独大”,产业结构趋于合理,形成良好的制造业产业发展格局。

3. 支柱产业影响力扩大

工程机械产业是长沙的第一支柱产业。长沙成为全球工程机械产业品种门类最齐全、知名企业聚集数量最多的区域。工程机械产业由于占有国内工程机械市场的较大份额,在国内外有着广泛的影响力,工程机械产业集群成为世界级先进制造业集群。全球工程机械50强企业,长沙占有4个,分别是三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能4个企业。全国工程机械前5强企业,长沙占有3强,分别是三一重工、中联重科、铁建重工。混凝土机械产量占全球产量的80%、大直径全断面硬岩隧道掘进机占全球市场份额的67%,起重机械、挖机产量全国第一。

4. 高新技术企业成为先进制造业的主体

制造业当中的高新技术企业,凭借先进技术为基础而作为先进制造业,先进制造业以其先进性和创造性成为制造业的发展方向,高新技术企业成为先进制造业的主体。2017年,高技术产业实现增加值532.61亿元,比上年增长19.5%,高于规模以上工业增速11个百分点,拉动增长2.7个百分点,增长贡献率为32.0%,增加值占比达15.1%,比上年提升1.1个百分点。

顺应产业结构和消费结构升级的大趋势,长沙制造业在电子信息、生物医药、智能制造、新材料等高新技术的推动下,高新技术相关产品增长较快。2017年,新能源汽车产量比上年增长24%;运动型多用途乘用车(SUV)增长20.3%;汽车用发动机新增1 567.96万千瓦;机床数控装置增长10.1%;光电子器件增长15.4%;电子元件增长39.8%;中成药增长12.3%。

5. 产业向工业园区集聚

产业发展进一步向园区集聚。2017年,园区规模以上工业实现增加值2 222.05亿元,占规模以上工业比重达62.9%,比上年提升2.6个百分点;增加值比上年增长13.1%,比规模以上工业平均水平快4.6个百分点,拉动增长7.9个百分点,对规模以上工业增长贡献率达92.7%,比2016年提升6.4个百分点。国家级园区发展较好,增速均超过10%,长沙经开区、浏阳经开区、望城经开区、宁乡经开区、长沙高新区增速分别为15.6%、15.4%、14.4%、13.8%和11.5%。

(二)长沙制造业领域的主要产业链

经过多年发展,长沙已经形成22个支柱产业、优势产业与新兴产业,长沙制造业产业集群呈现出“多个产业支撑长沙经济”的发展新格局。2016年,新材料产业、工程机械产业、食品产业、电子信息产业、汽车产业这5个总产值均超过1 000亿元的产业集群,共完成规模工业产值8 279亿元,占全市规模工业产值比重为71.6%;新材料、电子信息、生物医药等产业增速均在15%以上。工业机器人、增材制造、人工智能、北斗导航、智能驾驶、VR等前沿产业发展迅速,已经出现产业聚集现象;移动互联网、新能源汽车、北斗导航等新兴产业增速均在50%以上。

长沙选定的22个制造业产业链,主要包含和分布在工程机械产业链、汽车产业链、电子信息产业链、新材料产业链、生物医药产业链、食品产业链等当中,其中,主要的产业链分别是:

1. 工程机械产业链。长沙工程机械产业起步于20世纪70年代末期。经过30多年的发展,集聚了中联重科、三一集团、铁建重工、山河智能等著名企业为核心企业的产业集群,形成了工程机械产业链。该产业链包含挖掘机械、混凝土机械、工程起重机等18大类产品;涵盖发动机、驱动桥、变速箱、液压泵、覆盖件及属具等各类型配套件,产品品种占全国工程机械品种的70%,主要产品均占据国际、国内市场的较大份额。产业链已延伸至整机设计研发、生产制造、产品的营销与服务支持等环节,以及二手设备的再制造与处置等环节。目前的问题在于,该产业链配套产业发展滞后,关键零部件依然受制于人。部分关键技术与海外先进标杆公司产品相比,如美国康明斯公司的发动机、德国博世—力士乐公司的变量液压元件、油泵、马达,日本东芝公司的电器配套件等相比较,仍然存在较大差距。基础配套件技术水平不足、产品质量不稳定等成为制约长沙工程机械产业链的主机生产企业发展瓶颈。

2. 汽车产业链。目前,长沙共有汽车及其零部件配套规模以上企业135家。其中,有上汽大众、广汽菲克、广汽三菱、比亚迪、长丰集团等整车制造企业10家。长沙已形成轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车6大类整车为核心的汽车产业集群。零部件产业不断得到转型升级,并向上下游逐步延伸,汽车产业链趋于完善。但长沙汽车产业链仍存在产业规模优势较弱,企业间配套功能不强等问题。总体上看,长沙汽车产业链仍处于增强产业竞争力的发展阶段,缺少大马力发动机、重卡底盘等关键零部件产业链环节,产业链上下游延伸不够,合资整车企业的本土配套率还较为低下。

3. 电子信息产业链。电子信息产业涵盖集成电路、人工智能及机器人产业、自主可控计算机和信息安全、北斗卫星导航应用等细分行业,经过近年来的发展,电子信息产业上游重点围绕发展集成电路、新型显示、新型模组等,尤其是大尺寸晶圆、OLED、各类识别模组、双摄像头模组等;下游重点发展智能消费电子和智能硬件(如智能手机、智能家电/家居、可穿戴设备、VR/AR设备等),同时结合本地孵化已有优势,发展北斗系统硬件制造、IGBT产业化及装备电子等。长沙电子信息产业链的发展,呈现多点开花的产业格局,但仍存在产业规模小,企业实力弱,缺乏大项目支撑和带动等问题。集成电路企业数量偏少,缺乏具有带动作用的整机和系统项目,芯片与整机联动发展尚待推进,集成电路在工程机械、轨道交通、汽车等优势产业中的合作应用,还有待产业的互动和融合。

4. 新材料产业链。新材料产业涵盖新型轻合金、碳基材料、显示功能材料、先进硬质材料、先进储能材料产业等。近年来,在强劲的市场需求带动下,长沙在蓝思科技、晟通科技、湘投金天、博云新材、杉杉新能源等为代表的一批重点骨干企业带动下,长沙新材料产业链得以形成,该产业链也为工程机械、汽车、轨道交通、航空航天等产业输送了重要的产品链。但是,长沙新材料产业链仍存在产业链上下游衔接不畅、缺乏细分行业、大型龙头企业较少等问题,另外,材料制备及深加工企业与下游装备制造业联系不够紧密,在产业配套方面有效对接还不够好。

5. 生物医药产业链。长沙生物医药产业已形成了长沙浏阳经开区、长沙高新区和金霞开发区三大聚集区,涌现出了尔康制药、九芝堂、国药控股、长沙新时代医药等知名企业,逐步形成了由1个技术服务平台、6所高校、29家国家及省重点实验室和工程技术中心、5个国家临床研究基地和8个企业技术中心组成的技术创新体系。但长沙生物医药产业链仍以中低端制药和中低端医疗器械为主,高端制药产品、高端医疗机械、检验及检测产业链,均还在起步阶段。

6. 食品产业链。长沙已经形成了宁乡经开区、望城经开区、浏阳生物医药产业园、隆平高科技园和金霞经济开发区等5个食品产业集聚区,食品产业链的产品结构正逐步向优质化、细分化、功能化、健康化方向发展。长沙食品产业链汇聚了烟草制品、乳制品、肉类加工、粮油加工、调味品、酒类、饮料、茶叶、休闲食品、保健食品、饲料加工和其他农副食品加工12个子行业。但长沙食品产业链面临产业链龙头带动力不够、产业链竞争力不强、后劲不足、配套不充分等制约产业链发展的突出问题。产品层次较低,精深加工产品比重偏少,产品附加值不高,原材料省内采购率不高等问题较为突出,食品产业链企业还未充分利用“互联网+”进行管理,企业开展商业模式创新的能力还不够。

7. 其他产业链。一是轨道交通产业链方面,依托中车通号、铁建重工等核心企业取得了一定发展,但是产业整体体量仍然偏小,产业链协作机制尚未建立。二是新能源装备产业链方面,主要集中在太阳能光伏发电装备、智能电力电网装备,智能风力发电装备产业链产值规模不大。三是3D打印产业链方面,产业链的核心是工业级3D打印装备及材料,已逐步形成3D打印材料研发生产—设备研发制造—应用服务的产业链格局,但是该产业作为新兴产业,尚处于培育时期。四是空气治理技术及应用产业链方面,该产业得到较快发展,运行质量和效益不断提高,其中新风机、手机式空气检测仪、空气净化机等大气治理技术装备和综合环境服务,以及烟气脱硫剂、催化剂等环保新材料为重点发展方向,但是该产业链市场偏向本省或邻省为主,产业链空间延伸不够。五是装配式建筑产业链方面,长沙是国家住宅产业现代化综合试点城市,拥有远大住工和三一重工两个国内龙头企业,随着试点工作全面铺开,未来装配式建筑产业可以成为长沙制造业产业发展的一张新名片。六是检验检测产业链方面,以岳麓山大学科技城产业园为集聚核心区,检验检测产业链已初具规模,目前该产业链呈现明显的橄榄形,中间大但不强、上下游松散薄弱的特点。七是地理信息产业链方面,湖南地理信息产业园通过融合文化产业和创意产业,重点是融合军事地理信息,在园区培育高端地理信息产业链。八是航空航天产业链方面,在飞机起降系统及传动领域、材料配套领域形成了中航飞机起落架、中航发中传、博云新材等一批核心企业,但该产业链仍有薄弱环节,缺少航空发动机整机研制单位,民用航空整机产业化项目规模较小,生产内容局限于机身、组装方面,零部件外省采购居多等;九是基因技术及应用产业链方面,该产业链核心产品主要是基因诊断试剂、基因诊断仪器、基因大数据方案和基因工程药物,但基因大数据分析技术、生物样本库建设和基因检测IVD系列产品较为缺失,还要重点发展。

三、长沙制造业产业链发展存在的问题及影响分析

(一)创新链存在的主要问题及对长沙制造业产业链的影响

创新链贯穿于制造业产业链的研发、设计、生产等制造活动各环节,创新链作用和影响产业链的过程:首先,培养、聚集、调动、组织和整合包含科教资源在内的各创新要素,形成具有明确创新方向、创新目的的创新力量和创新体系。其次,发现新知识、形成新技术或其他科研成果,其中,专利、论文是这一过程的重要结果。再次,新知识、新技术等科研成果与生产过程相结合,形成新产品(如新产品推向市场,就是新商品;有些不能直接推向市场,而是应用于社会,带来的是社会效用而不是经济效益)和新兴产业。

给我看病的是位老医生。废话,不是老医生,能叫专家吗?听我说完病情,一口否定是假牙在作怪,还说过了这么多天,假牙早该排出去了。他用听诊器给我听了听左右胸,便提议给我拍个胸片。我和老婆对此都没有异议,于是便交款拍了。大约两个小时后,胸片及报告出来,我和老婆拿着胸片和病理报告回到了专家面前。

为了强调长沙制造业产业链所存在的问题,特别选择广州、武汉、成都等城市作为参照。之所以选取这些城市,是因为这些城市综合实力均强于长沙,也是长沙追赶的目标,且这些城市在地理位置、经济结构、交通枢纽等方面与长沙有类似条件,在制造业发展方面有对比的参考价值。

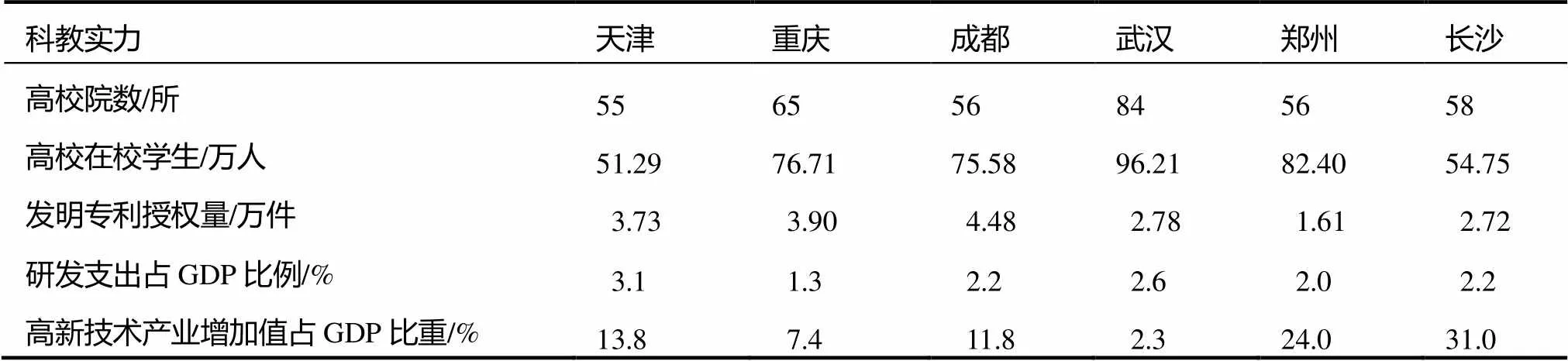

1. 科教资源

从表1得知,2015年长沙拥有高等院校58所,高等院校在校学生54.75万人次,在6个城市中分别位列第三名和第五名;在发明专利授权量和研发支出上处于中间水平,表明长沙在研发投入上的力度还需进一步加大,且其资源利用率和成果的转化率不高,但长沙的高新技术产业增加值占比在6个城市中位居首位,说明在制造业领域当中的高新技术产业的利用上,自主创新能力正在提高,并带来了比较高的经济收益。未来可以推进集成创新,加快长沙未来科技城建设,依托高校、院所、企业之间的相互合作,在创新能力倍增上寻求突破,加大资源利用和成果转化力度。对于一些重大前沿技术,如超级计算、北斗导航、基因工程、新材料、人工智能等领域,继续突破,进一步强化其创新能力和技术。

表1 2015年长沙的科教资源与国内一些城市的对比

2. 高等院校资源

人才的培养主要来源于对高等院校学生的培育和挖掘,创新能力和创造能力的培养,离不开对人才的投入,人才与创新的结合最终会转化为高新技术和科研成果,进而促进地区制造业的发展。从表2所列的高等院校资源来看,长沙是全国主要科教城市之一,在长江中上游排名靠前,但与广州、成都、武汉相比仍存在一定差距,专科以上院校数量少于武汉、广州;本科院校少于广州、成都、武汉,排名第四;一流学科建设高校仅为1所,远少于武汉和成都;一流建设学科数与广州、武汉差距较大。

3. 科研投入

从R&D支出看,2015年长沙的科技经费投入为182亿元,相对于其他8个城市而言是比较少的。如北京在2015年的科技经费投入为1 367亿元,上海在2015年的科技经费投入为925亿元,重庆在2015年的科技经费投入也比长沙多,为240亿元。长沙科技经费投入占GDP比重为2.15%,比北京、上海分别低3.8、1.6个百分点。

表2 2016年长沙高等院校资源与国内一些城市的对比

专利数量是直观体现一个城市产业创新性的重要指标,也是在制造业产业链研发水平的直接体现。长沙专利发展情况比广州、成都、武汉存在较大差距。广州、成都、武汉三个城市的发明专利均达到2万件以上,长沙只有广州的一半多、成都的六成多、武汉的七成多;广州、成都、武汉三个城市有效发明专利拥有量均在8万件以上,长沙不足广州的四成、成都的六成、武汉的七成;广州、成都、武汉三个城市的发明专利数量在全国副省级城市当中的排名均进入前10,而长沙排名第15,见表3。

如果把长沙的专利数量与我国的国家中心城市进行对比,对比情况见图1。从图1发现:在9个城市中,长沙的专利申请量及专利授权量最少。可见,长沙的研发能力还较弱。

表3 2016年长沙专利数量与国内一些城市的对比

图1 长沙与北京等8城市专利申请量与专利授权量对比

企业自主研发能力较弱。长沙制造业发展中存在重引进轻消化、重硬件轻基础研究、重整机轻配套等问题,自主研发意识比较淡薄,自主创新能力不强,关键核心技术与高端装备对外依存度较高,创新体系尚不完善。以发展较好的电子信息设备制造业和汽车制造业为例,电子信息设备制造业企业基本以生产手机等通信设备配件为主,处于产业链低端,缺乏技术含量高、面向使用终端的整机企业;汽车制造业企业多属集团公司下属子公司,研发部门不在长沙,产品由总部或研发部门开发后再在长沙地区生产,自主研发能力相对较弱。由于缺乏自主技术,产品附加值偏低,利润率不高,2015年长沙制造业增加值率仅为25.1%,而发达国家制造业增加值率早在2012年就达到35%以上,美国、德国、日本等国家甚至超过45%,长沙与之相比差距明显。

(二)外向经济发展存在的主要问题及对长沙制造业产业链的影响

外向经济主要对国际竞争能力、对外开放能力这2项指标进行分析。

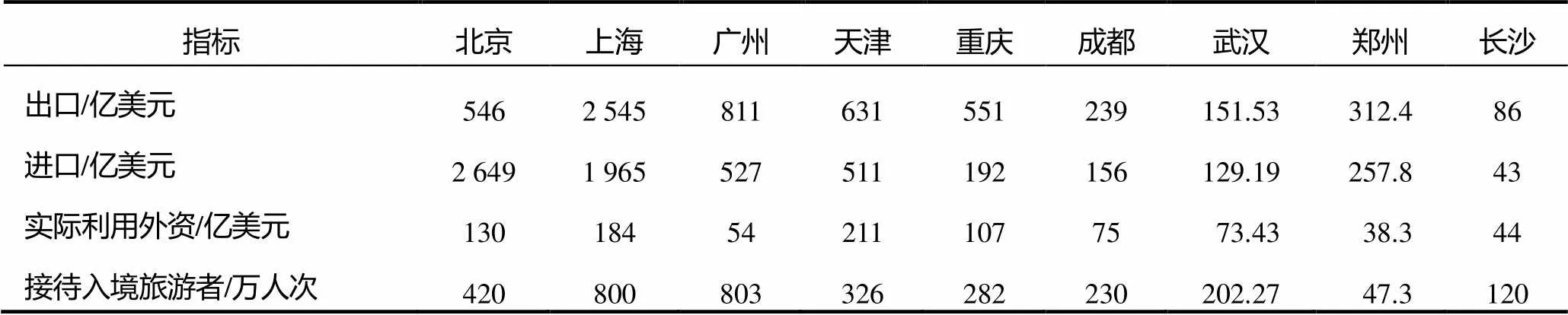

1. 国际竞争能力相对较弱

评价一个城市的国际竞争能力,一般采用外商投资额、进出口贸易额、入境旅游者人次等指标进行评价。如表4所示,2015年长沙全年进出口总额129亿美元,比上年增长5.7%,其中出口86亿美元,进口43亿美元。进出口总额不足北上广等城市的10%,在中西部地区也远远落后于武汉和郑州。在实际利用外资上,长沙全年利用外资项目118个,全年新增实际到位省外境内资金项目225个,增长率保持在10%以上。但实际利用外资总额不足上海的25%、天津的20%,仅稍领先于郑州。在接待入境旅游者人数上,长沙虽然比广州、上海等一线城市的接待入境者数量少很多,但比郑州的人数要多。从整体看,长沙的国际竞争能力与其他8个城市相比具有较大差距。总的来说,长沙、重庆、成都、武汉和郑州由于地处我国中部和西部,对外开放程度和国际竞争能力较北京、上海、广州地区而言都比较弱。

表4 2015年长沙与北京等8个城市国际竞争力指标比较

2. 对外开放能力明显偏低

在一定程度上,世界500强企业落户数和实际利用外资额能够反映一个城市对国际上大型企业的吸引能力和国际竞争力。进出口总额和对外投资额能突出该城市对外贸易水平。从表5综合来看,长沙对外开放能力明显很低,与沿海地区天津相比,世界500强企业少了19家,实际利用外资额仅有天津的5%左右,进出口总额只占天津的11.3%,对外投资额不到天津的16.67%,两者相差悬殊。与中部地区武汉相比,落户的世界500强企业比武汉少了87家,实际利用外资额相差29.8亿美元,进出口总额和对外投资额跟武汉也有一定差距,分别相差151.2亿美元、63.9亿美元,跟郑州相比,进出口总额和对外投资额差距很大,分别只有郑州的22.7%、28%,很明显外向型经济比较薄弱,在中部地区中对外开放能力比较落后,未来长沙需要加强对外发展合作空间,提高对外开放水平,提升国际影响力。

表5 2015年长沙与天津等5城市对外开放能力对比

注:数据来源于长沙与天津等城市的统计公报、统计年鉴和互联网资料

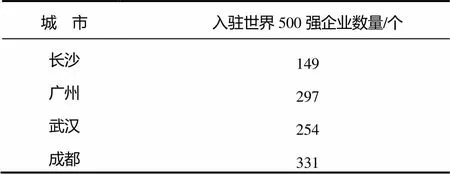

特别值得一提的,长沙的世界500强企业落户数,增加速度慢。2016年与前一年相比,长沙只增加6个企业,而广州、武汉、成都分别增加59个、24个、123个,见表6。

表6 入驻各城市的世界500强企业数量(截止2016年)

入驻的世界500强企业数量体现一个城市的投资环境、产业和产业链的发展潜力,通过引进世界500强企业,对提升城市品质和产业链聚集具有重要作用,特别是世界500强企业的引进能够极大地产生杠杆效应,提升该行业整体工艺技术水平及产业链配套水平,所以引进世界500强企业数量排名也能侧面表现出城市产业链发展进程中生产实力。从目前各市引进世界500强企业情况看,长沙不足成都的一半、仅为广州的五成、武汉的一半多,差异较大。长沙的外商投资产业结构也不平衡。在长沙投资的外资企业主要分布在机械制造、食品饮料、房地产、汽车生产等低端行业,从事尖端技术产品生产的企业数量比较少。

从经济外向度来看,长沙2016年完成进出口总额为726.71亿元,仅占GDP的7.79%,长沙市的经济外向度处于末位,与广州、成都、武汉发达城市相比有一定差距,说明长沙制造业对海外市场开发做得不够,制造业产业链的空间延伸存在较大问题。

(三)产业集群发展存在的主要问题及对长沙制造业产业链的影响

1. 产业集群

从产业集群程度来看,长沙虽一直注重产业集群的发展,取得了很大成就,但园区内产业链的生产协作能力还不强,本地配套率偏低,龙头企业的杠杆作用还未完全发挥。目前,长沙虽拥有3个千亿园区,但均在2 000亿元以下,没有武汉东湖新技术产业开发区6 500亿元级别的特大型产业园区、广州开发区5 500亿元级产业园区、成都高新技术产业开发区3 000亿元级产业园区,这说明长沙制造业产业聚集程度还不强,产业链协作能力及本地配套粘性还不够。同时,从规模以上工业企业数量看,长沙略高于武汉,与成都、广州相比还有明显差距,数量只有成都的八成,只有广州的近六成。

表7 2016年长沙的产业集群程度以及对比情况

2. 产品结构

长沙制造业的产品层次结构偏低。长沙制造业产品结构相对单一,且集中在产业链行业低端,而技术先进、市场前沿的高端产品较少,产品层次结构偏低。专用设备制造业中采矿、冶金、建筑设备制造业占比达90.9%,发展前景好的医疗仪器设备器械制造业和环保、社会公共服务设备制造业合计占比仅6.4%;电子信息设备制造业中以生产手机配件为主的通信设备制造业占比达69.2%,而计算机制造业、广播电视设备制造业、雷达及配套设备制造业、视听设备制造业等技术含量较高的行业占比较低,以上行业占比最高的也只有2.1%;汽车制造业中汽车整车制造业和汽车零部件制造业各占一半份额,但产品品种相对单一,本地配套能力不强;医药制造业中化学药品原料药制造业占比51.0%,但精细化加工的生物药品制造业、化学药品制剂制造业和中药饮片加工业占比分别为13.1%、9.3%和2.3%,所占份额较少。

3. 产业结构

长沙制造业的主导产业转型艰难。专用设备制造业作为制造业的主导产业,占比曾经超过2/3,经历前期的高速增长之后,近年来受市场需求下降和产能过剩双重影响,行业产值与效益逐年下降,致使长沙制造业增速明显放缓,总量相对平稳。面对日趋激烈的行业竞争和需求逐步收缩的市场,长沙专用设备制造业企业积极转型突围,如中联重科通过并购方式向农业机械及环保设备领域扩展,同时通过全球化战略扩大海外业务;三一集团积极寻求产业融合道路,实施产业多元化发展战略,但受产品库存压力大、资金链紧张、新领域行业壁垒突破难、新产品研发投入高风险大等问题困扰,转型难度较大,对经济增长拖累明显。2015年,制造业领域的专用设备制造业实现增加值339.70亿元,比上年下降4.6个百分点,低于制造业增速14.9个百分点,拖累制造业增速1.8个百分点;占制造业比重为32.4%,比2010年回落34.2个百分点。剔除专用设备制造业后,其他制造业实现增加值707.91亿元,比上年增长21.4%,高于制造业增速10.1百分点,高于规模工业增速12.2个百分点。

4. 产业的区域分布

长沙制造业的区域发展分化严重,产业分布不合理。长沙制造业以园区经济为重要依托,分布过于集中,分化较为严重。从区县分布看,2015年长沙县、浏阳市和岳麓区制造业合计占全市比重达79.3%,3个区县占比分别为33.9%、24.2%和21.2%;除宁乡县占比8.3%外,其他5个区县占比均在4.5%以下。从园区分布情况看,2015年园区制造业增加值占全市的比重达95.7%,其中长沙经开区、长沙高新区和浏阳经开区占比分别为32.7%、22.5%和21.4%,合计76.6%,其他11个园区占比均未超过4.5%。

5. 中国500强企业总部区域分布

长沙作为区域中心城市,应是以总部经济为核心要素的区域经济指挥控制中心,在重点产业领域产生一批具有全国竞争力的公司和品牌,这可用中国500强的企业数量来衡量。在入榜的500强企业中,总部分布在内地30个省市自治区,只有西藏没有企业上榜。我国东部地区共有364个企业,这些企业主要分布在长三角、泛珠三角、环渤海、海西经济区地区,只有19个企业位居我国东北地区。中部地区56家;西部地区61家。总的来看,地域分布明显不均的东部占比最大。从经济带分布看,环渤海地区上榜企业196家,长三角区域上榜企业117家。从省级区域看,北京上榜企业数量最多,有98家;上海、广州分别有43和12家;天津、重庆、成都、武汉、郑州和长沙的企业数量较少,分别为5、7、5、5、3和4家。长沙在这9个城市中拥有500强企业数量排名倒数第二,说明长沙的服务能力与这8个城市相比不具备优势,还相对较弱。

6. 金融业和服务业存在的主要问题及对长沙制造业产业链的影响

1)金融业

金融业增加值以及金融业增长率是衡量金融业成长能力和发展速度的有效指标,金融业增加值在地区生产总值中所占的比重反映了金融业对地区经济发展的贡献度。从表4的各项数据对比中可以得知,虽然长沙的金融行业增长率在6个城市中增长最快,但金融业增加值对地区经济总值贡献度最低,是其他城市的一半。这主要是因为长沙的金融业增加值较低,在6个城市中增加值最少,只有401.2亿元,在第三产业中大概只占比10%左右,只有天津金融业增加值的25%,对长沙地区经济的贡献度仅有4.7%,与现代金融发展体系要求不匹配。从表8中和其他城市的对比中可以看出,金融行业是长沙经济发展过程中的一块短板,急需加速对长沙金融行业的发展和改革创新,以期对地区经济增长做出更大的贡献。

表8 2015年长沙与天津等5个城市金融行业情况对比

注:数据来源于长沙与天津等城市的统计公报和统计年鉴

2)城市服务能力

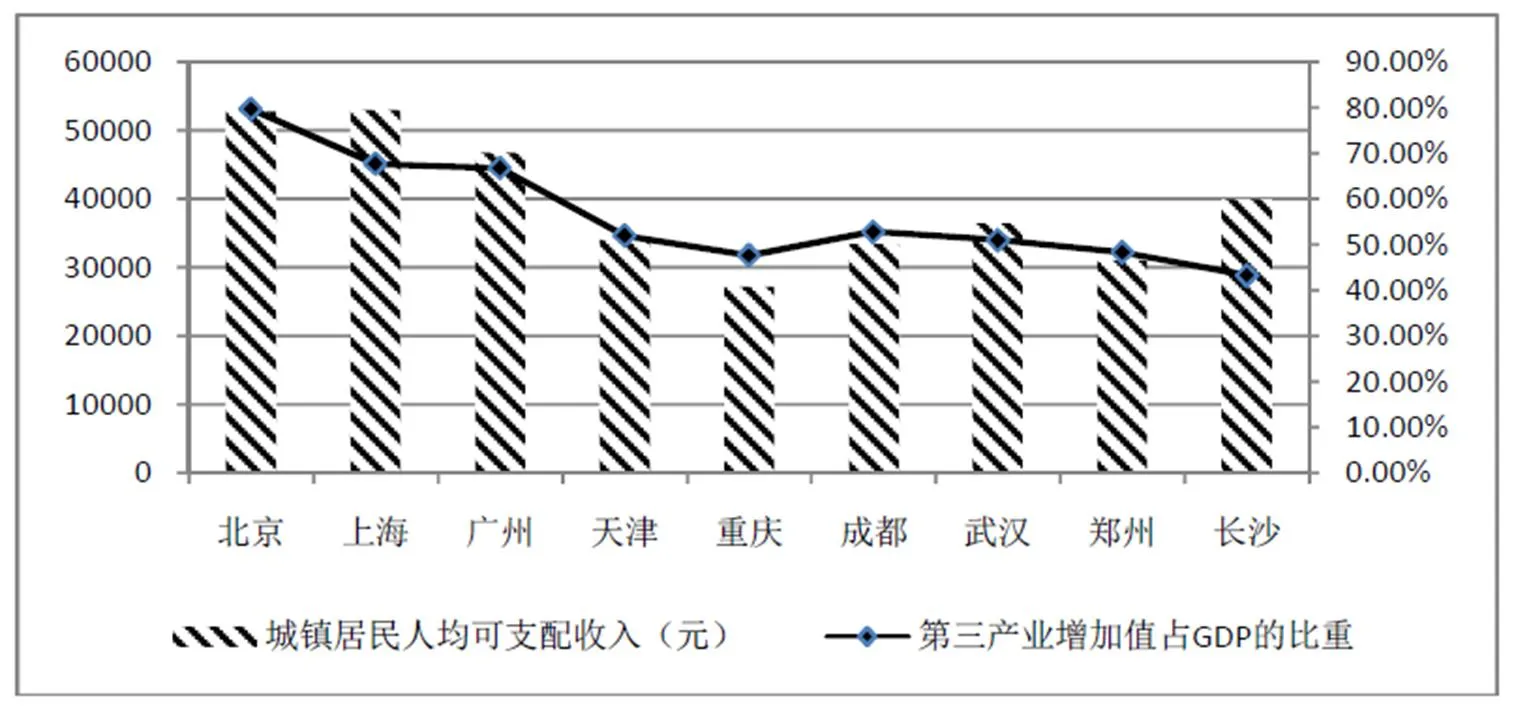

城市是高度专业化的生产服务中心,聚集了金融、法律等专业性服务,也是人们进行生产、生活和文娱活动的中心。一般地,用生产服务中心和生活服务中心来衡量城市的服务能力。可以用第三产业增加值占GDP比重来衡量生产服务中心的能力,用用城镇人均可支配收入来衡量生活服务中心的能力。图3显示了2015年9个城市的第三产业增加值占GDP比重和城镇人均可支配收入,从图3可以看出长沙的第三产业增加值占GDP比重最低,为43.36%,与最高的北京相比,低了36.32个百分点。世界发达城市的产业结构中,第三产业所占的比重一般较大,超过了70%。就目前的国家中心城市而言,北京第三产业在地区生产总值中的比重达到80%,上海和广州紧随其后,也达到了接近70%的比重。长沙第三产业占GDP的比重远低于这些国家中心城市的水平。有数据显示,“十二五”期间,长沙第三产业增加值总量,年均增长11.3%,居全国省会城市第5位,居中部省会城市第1位。说明长沙的生产服务能力还不是那么的强,具备成为生产服务中心的潜力,但还不具备成为生产服务中心的实力。在城镇人均可支配收入方面,长沙2015年达到39 961亿元,在9个城市中排名第四位,比最高的上海少13 001亿元。说明长沙的生活服务能力较好,具备成为生活服务中心的基础。

四、发展制造业产业链的对策

(一)实施产业链招商引资策略

由于产业链带来的经济效益在于提高经营效率,实现规模经济。当一个区域的某个产业还处于空白而该区域要填补某个产业时,若通过招商引资来发展某个产业,较好的策略是实施产业链招商引资,以便较快地在一个区域使某个产业的企业出现规模经济,实现规模经营效益。这就是产业链招商引资的优势。近年来,产业链招商引资成为我国地方政府带动经济发展和促进培育产业经济的重要措施,不少产业链招商引资在实践方面取得了较大成功。

图3 2015年长沙与北京等8城市第三产业增加值占GDP比重与城镇人均可支配收入

产业链招商的理论依据之一是垂直整合的产业链。按照垂直整合的产业链的发展思路,首先要引进整机制造企业、整车制造企业、核心部件制造企业,随后才能够招引到零部件制造企业,才能够聚集到产业发展所需的各种要素。垂直整合的产业链的优势和优点在于:能够实现规模经济、范畴经济,降低交易成本,减弱供应商或顾客的威胁,高度控制完整的价值链。因此,产业链招商引资,就是发展垂直整合的产业链,在产业链招商时,在项目、产品和产业引进方面,要注意引进产业链上的项目链、产业链上的产品链,以及产业链上的人才群和人才团队、产业链上的系列技术、产业链的企业群和产业群,构筑招商引资“一盘棋”格局。产业链招商引资的主要方式:凭借企业群体优势或者产业集群,招进龙头企业或者吸引企业组团式进来;利用终端产品和核心产品优势,招进配套企业和配套产业;利用新兴产业吸引,优势传统产业加入。

产业链招商引资的优势在于:一是提高招商效率。如果当地的产业链已具雏形,或是龙头项目或关键性项目已经引进,产业链内的投资者也会为了自己企业的发展,积极引进上下游生产企业或产前产后的服务性企业,与之配套,以减少自己的经营成本,达到以商引商的目的。二是完善产业环境。通过产业链招商,将同一产业链上的项目引导在一起,形成一定规模的产业集群,可以减少企业之间的经营成本,并通过上下游关系或协作关系,使企业相互促进,提升效益。三是推动地方经济发展。产业链的形成使产业知识、技术等扩散到园区外部,通过溢出效应带动地方经济发展。其次,产业链形成后,可以有效的促进地方就业、拉动基础设施建设、增加税收收入等,对于地方经济发展具有重要价值。四是促进土地集约化利用。产业集聚后,来投资的企业密度相应提升。另一方面,激烈的竞争促进企业不断增加投入,进而促进土地的集约化利用。

若能够通过产业链招商引资将某一产业培育出比较完整的产业链,该产业链的众多企业,在实施纵向一体化、后向一体化、横向一体化、混合一体化的企业发展战略时,就能够较为便利、较为及时地找到那些与本企业有垂直关系和协作关系的其它企业,使产业链得到迅速发展。因此,在产业链招商引资时,要满足构建产业链的需要,寻找和弥补产业链的薄弱环节,确定目标项目、目标产品和目标产业,有目的、有针对性地招商引资,最终培育出产业集群。

产业链招商引资当中,要细化每个产业链的突破方向、发展目标、具体举措,要加大对产业链的垂直整合和横向集聚力度,做大产业规模,培育具有竞争力的产业集群。长沙已出台《关于强力推进招商引资工作的若干意见》,为强化产业链招商引资领导工作,规定每条产业链的建设由一位市领导负责。形成服务和保障产业链建设的浓厚氛围。围绕产业链建设,强化生产要素保障,尤其是资金链的保障。制定政策支持产业链发展,在用地、用电等方面,对产业链的企业实行倾斜。

(二)实施产业链融资策略

产业链融资作为一种融资模式,以金融服务机构对产业链所有企业为服务对象,为全产业链提供金融管理和金融服务,通过考察整条产业链上中下游企业情况,通过分析产业链一体化程度,着重对处于产业链条上核心企业的财务状况、信用风险、资金实力等指标进行考核,最终对产业链上多个企业提供灵活的金融产品和金融服务。

产业链融资为企业融资提供了新渠道。由于产业链中除了核心企业,其余一般都是中小企业,大部分中小微企业一般依附于某条产业链生存和发展,进而依赖产业链融资,产业链融资为中小企业融资提供了一种新的融资渠道。产业链融资为处于产业链之外的金融服务机构与产业链上的企业建立了金融服务,这种金融服务旨在让产业链更畅通,考虑到了产业链当中的物流、信息流、资金流以及技术、人才,形成产业链金融。产业链融资能够把控产业链的信息流、物流、资金流,从采购原材料开始,以企业为中心,以企业在产业链的资源需求、资金需求、上下游供需为出发点,统一采购统一销售,使得中小微企业运营资金得以盘活,由于能够从产业链的全局出发,金融资源可以从全局角度进行调配和使用。产业链融资使得金融资源调配更具大局观与合理性。

产业链融资加强了金融管理能力。相对来说,已经结成了产业链的企业,要比那些没有结成产业链的单个企业更加稳定,产业链企业依托一个发展稳定的产业链,企业发展就有一定的保障。产业链融资将产业链打通,产业链企业除了得到金融服务,稳定发展的产业链也能够保障金融平台的稳健运营。产业链融资从产业链的视角出发,以产业链中企业因为真实交易而产生的融资需求为基础,依据企业真实的财务、销售等数据进行融资调查,形成贷款调查审查报告,测算融资需求。根据企业融资需求构建产业链融资平台,对符合融资条件的产业链上下游企业提供国内保理(应收账款转让)、商品融资(大宗易变现商品质押)、房地产抵押贷款、专业担保公司保证等不同方式的融资服务。

(三)实施产业链和创新链融合互动策略

创新链和产业链的融合互动,一方面是创新链带动了整个产业链中各个环节的共同创新,既表现在知识、技术等科技成果在产业链当中的各个创新主体之间的流动、转化和增值,同时也表现为知识、技术等科技成果从研发创造、商品化到社会效用化,从而实现了知识、技术经济化的全部过程;另一方面,也是产业链的研发、制造、销售等各个环节,因为都引入了知识、技术,从而能够实现产业链的价值增值活动,直接提升产业链的价值链。创新链串联的创新活动融入到产业链之后,产业链因为创新链的全面进入而使得产业链自身得以形成和扩展。

产业链中各环节和各创新主体,要为创新链融合到产业链中去积极创造条件。为此,一是增强企业自主创新意识。政府主管部门要将转型创新作为经济发展的重要目标,通过组织企业负责人开展座谈交流、参加高校理论学习或邀请专家讲座等方式,增强企业自主创新意识。二是增加企业自主研发投入。加大研发基地建设投入,争取建立自主研发中心,积极聘请招募专业研究人员,增加研发经费投入,保障自主研发所需人才、资金和设备。三是开展合作研发。鼓励有条件的企业主动寻求与高校、研发机构的科研力量进行对接,鼓励高校、研发机构将先进技术与生产实践相结合,加快实现科研成果转化为生产力。四是提升技术消化能力。引进、消化、吸收、再创新是提高自主创新能力的重要途径。企业在引进先进技术或生产线之后,要加强专业技术人员培训力度,深入学习消化新知识、新技能,真正掌握核心与关键技术,并及时转化为自身研发能力。

创新链要帮助产业链实现价值增值活动,提升产业链的价值链。为此,要通过提升产业链技术创新能力增强产业发展动力。一是推进传统产业改造升级。没有落后的行业,只有落后的技术。传统优势产业仍为市场所需要,只因产品革新进度跟不上市场需求而出现了相对过剩。因此,要持续推进企业技术改造,明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,建立支持企业技术改造的长效机制,全面推进传统制造业绿色改造,主动淘汰落后产能,减少高投入低回报产品生产,在减轻生产运行压力的同时,积极研发和推广绿色工艺技术装备,推行循环生产方式,推进资源再生利用,培育绿色供应链,使传统产品适应市场新需求。二是促进新兴产业发展。先进制造业的发展未来和发展方向在于新兴产业。因此,要把促进新兴产业快速、高效发展作为产业发展重点目标,在技术研发、成果应用、产品推广方面,投入更多的人力、财力和物力,提升新兴产业企业的创新能力,完善企业创新体系。推动新一代信息技术与制造技术融合发展,提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平,加强关键核心技术攻关,加强科技成果产业化,提高关键环节和重点领域创新能力。

(四)实施产业链各环节生产成本控制策略

一是促销产品。需求不旺是当前企业面临的普遍问题,要进行产品促销,特别是对一些技术含量较高的新产品,由于市场认知度较低,推广成本高,销售压力大。政府或行业协会要通过主办或组团参加有影响力的产品推介交流会,协助企业开展重点产品推介会等形式,提升企业及产品影响力与知名度,拓宽产品销路,降低库存成本。二是完善基础环境。制造业发展重心在产业园区,基础环境建设重点就是加强产业园区配套、服务能力建设,主要包括产业园区交通、水电等基本保障设施及人力资源、行政服务、政策引导等配套服务建设,为产业园区制造业企业成长营造良好发展环境,降低经营成本。三是加强地区配套。当前,长沙制造业企业本地配套能力较弱,行业配套对外依赖度较强,产品生产成本较高。政府应构建行业企业交流合作长效机制,引导技术互补性强的企业开展合作,有技术优势的企业帮助配套企业提高配套能力,提升本地配套水平,降低生产成本。四是适当减轻税费。一方面,加快推进落实“营改增”制度,建立规范统一的税收标准;另一方面,对制造业企业给予形式更多样、措施更得力、力度更强大的税收优惠政策,减轻企业研发压力,降低财税成本。

(五)实施产业链差异发展战略

一是传统制造业的转型发展。烟草、食品企业根据消费需求变化,建立多层次、差异化产品体系,扩大市场占有率,实现产业稳定发展;对专用设备制造、有色金属加工、化学制品制造等主要传统制造业进行转型升级,通过行政指导、技术支持、资金扶持等多种方式,加大相关技术改造力度,制定产业转型升级计划。二是壮大新兴优势制造业。近年来,长沙电子信息设备制造业、汽车制造业和医药制造业3个新兴优势制造业发展迅速。但是,长沙新兴优势制造业还处于产业链低端环节,如电子信息设备制造业主要生产技术含量不高的手机配件。加大对汽车产业的监测力度,做好与汽车企业总部的对接,鼓励汽车制造行业延长和完善产业链条,形成整车、零部件和研发等行业抱团发展的规模效应;面对电子信息制造业加快发展压力加大的现状,着力引进电子信息智能终端产业项目,延长产业链。不断吸收先进制造技术和现代管理技术,对新兴优势制造业实现智能化、生态化生产。要优化长沙市新兴优势制造业结构,进入节能环保设备制造业、生物药品制造业、医疗仪器设备器械制造业、化学药品制剂制造业、雷达及配套设备制造业、视听设备制造业、社会公共服务设备制造业等。

[1] 余东华, 张鑫宇. 知识资本投入、产业间纵向关联与制造业创新产出[J]. 财经问题研究, 2018(3): 38-47.

[2] 贺正楚, 吴艳, 陈一鸣. 生产服务业与专用设备制造业耦合发展研究[J]. 系统管理学报, 2015(5): 157-162.

[3] 吴艳, 贺正楚. 新能源汽车与生产服务业的产业融合路径及其影响因素[J]. 系统工程, 2016(6): 35-41.

[4] 蒋佳林. 生产服务业与战略性新兴产业互动与融合关系的推演、评价及测度[J]. 中国软科学, 2013(5): 129-143.

[5] 贺正楚. 我国六大类制造产业的年度技术创新:2004-2012[J].社会科学家, 2015(6): 15-20.

[6] 徐坡岭, 那振芳. 我国制造业在“一带一路”的产业链布局问题——竞争优势互补与中间品贸易视角[J]. 东北亚论坛, 2018, 27(3): 88-109.

[7] 潘红玉, 寻舸. 高端装备制造企业发展模式变革趋势研究[J].管理世界, 2013(10): 178-179.

[8] 张蜜. 我国生产服务业与战略性新兴产业融合问题研究[J].管理世界, 2012(12): 177-178.

[9] 杨玲. 破解困扰“中国制造”升级的“生产性服务业发展悖论”的经验研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 34(7): 73-91.

[10] 杨岚茜. 生产型服务业与战略性新兴产业的二元发展[J]. 广义虚拟经济研究, 2015, 6(1): 57-68.

[11] 吴艳. 湖南生产服务业与先进装备制造业产业发展关系研究[J]. 经济数学, 2013, 30(3): 91-97.

[12] 贺正楚, 吴艳. 战略性新兴产业的评价与选择[J]. 科学学研究, 2011, 29(5): 678-683.

[13] 欧雪银. 企业家精神促进制造业产业链全球竞争优势创造博弈[J]. 社会科学家, 2015(9): 76-81.

[14] 张训, 周震虹. 战略性新兴产业的选择与评价及实证分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2010, 31(12): 62-67.

[15] 龙艳, 潘红玉. 现代化经济体系建设目标、主线与路径的理解和把握——基于社会经济活动有机整体的视角[J]. 长沙理工大学学报: 社会科学版, 2018, 33(5): 68-78.

[16] 贺正楚, 潘红玉. 德国“工业4.0”与“中国制造2025”[J].长沙理工大学学报: 社会科学版, 2015, 30(3): 103-110.

[17] 吴艳. 战略性新兴产业典型国家的产业发展对比研究[J]. 经济数学, 2017, 34(3): 21-29.

[18] 周红英. 战略性新兴产业与我国产业结构优化升级[J]. 经济地理, 2011, 31(12): 2060-2064.

[19] 贺正楚, 王姣. 基于对比的长沙国家中心城市建设研究[J].湖南社会科学, 2017(4): 108-115.

[20] 贺正楚, 王姣, 潘红玉. 长沙建设国家中心城市的对策研究[J]. 经济数学, 2018, 35(1): 43-54.

Development Strategy of Manufacturing Industry Based on the Perspective of Industrial Chain Cultivation and Construction: A Case Study of Changsha

HE Zhengchu

(School of Economics and Management, Changsha University of Science and Technology, Changsha, Hunan 410114, China)

In the field of the industrial economy recently in China the local governments attach great importance to the cultivation of industrial chains in the economy development which regards it as a new dynamic energy and new energy for the development of the regional economy. Changsha, the capital city of Hunan Province, has also taken measures to cultivate industrial chains in manufacturing industry and given priorities to the selected 22 emerging and advantageous manufacturing industry chains. From the aspects of innovation chain, export-oriented economy, industrial cluster finance and service industry, this paper demonstrates the main problems in Changsha manufacturing industry: insufficient input and output of innovation resources, weak R&D capability of enterprises;inferior international competitiveness and opening-up capability;the low level of industrial agglomeration, industrial and product structure; low added value and production service capability of financial industry. To solve these problems we can adopt the strategies of attracting investment, financing, integration and interaction of the industrial chain and innovation chain, cost control in each link of industrial chains, and differential development of industrial chains.

manufacturing industry chain;integration and interaction of industry chain and innovation chain; industry chain attracting investment; industry chain financing; Changsha manufacturing industry

2018-07-25

国家社会科学基金重点项目(18AJY022);湖南省社会科学成果评审委员会课题重大项目(XSP19ZDA001)

贺正楚(1968-),男,湖南衡阳人,二级教授,博士生导师,主要从事产业经济学研究

F 407

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2018.06.007

2096-059X(2018)06–0038–13

(责任编校:王 莉)