农地确权能提升村级土地流转价格吗?

——基于全国202个村庄的分析

冯华超 刘 凡

(1华中农业大学社会学系;2华中农业大学农村社会建设与管理研究中心;3华中农业大学研究生院,湖北 武汉 430070)

一、引言

培育土地市场,促进土地流转,发展适度规模经营被认为是中国优化农地资源配置,提高劳动生产率,实现农业现代化的必由之路。然而,虽然政府在鼓励农地的流转和集中上给予了充分的关注和引导,经济的快速增长和农村劳动力的非农转移也为农地流转提供了比较好的基础,但中国农地使用权流转市场发育仍然不健全。2011年全国家庭承包地流转面积比重为17.8%,2015年为 33.3%,年平均增长速度为 16.95%,但2012-2015年的年增长速度分别为 20.78%、20.93%、16.92%、9.5%。从数据来可以看出,农地流转的速度有明显滞缓的趋势。有研究发现,农户在流转过程中会把流转价格作为一个主要因素来考虑,由于价格的原因制约了很多农户流转土地,因此流转的整体价格不高是当前制约农地有效流转的一个重要原因[1]。从现实来看,由于缺乏合理的定价机制,流转的实际价格一直低于应然价格[2],有相当大比例的农户转出土地时获取很少的租金,甚至完全没有租金[3]。而从农户对流转价格的评价来看,罗迈钦[4]在2014年对湖南省225792个农户的调查发现,80.21%的农户认为土地流转价格过低,60%的农户担心未来土地增值收益和征用时的经济补偿会丧失。

农地流转价格是影响农户切身利益的关键因素,是农户转出土地的基本动力,较低的流转价格必然使得转出土地的农户蒙受一定的经济损失,其流转的权益难以保障,甚至可能引发矛盾和纠纷。那么,什么导致了农地流转的低价格呢?有部分学者将其归因于缺乏合理的定价机制,由于农地资产一直被排斥在资源市场定价体系之外,流转价格难以科学反映耕地价值[5]。循着这个逻辑,他们认为建立合理的流转价格体系是保障农户的权益的关键问题。但在实际上,较多学者认为农地价格及其体系可能取决于产权及其结构:一方面,由于当前农村土地产权制度不健全,产权主体多重化,权益界定不清晰,农民作为土地财产和要素主体没有讨价还价的权利,其流转主体的地位得不到体现和保障,难以分享土地流转带来的收益[6];另一方面,由于农地产权权能存在残缺,不具有抵押等权能,这限制了农地物权权能的发挥,从而降低了农地的价值[2]。与此同时,一些地区农地的频繁调整使得地权不够稳定,也直接影响着农地使用权价格的合理性及其有效流转[7][8]。随着中国土地流转面积的不断增加,客观上也要求对农地使用权进行确权,来明晰土地产权关系,保障农民权益。

十八届三中全会后国土资源部表示:“产权不明晰,确权不到位,以集体土地为主体的土地流转就无法实现”[9]。实际上,自2009年以来,中央就提出开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作,要求建立土地承包经营权登记制度,并在2014年对确权工作做出了系统部署,明确了“用5年左右时间基本完成土地承包经营权确权登记颁证工作”。从目标来讲,明晰土地产权关系,强化对农民承包经营权的物权保护,促进土地流转是农地确权的重要内容,对此,学者们已在政策层面进行了深入解读和讨论[10][11]。那么,这一具有较强产权保护特征的土地制度安排,到底能否唤醒土地“沉睡的价值”,提高农地流转的价格,进而保障农民应得的权益呢?

二、文献回顾

农地流转价格问题,由于事关农地流转的资源配置效率和农民的权益保障问题,一直深受农业经济学、社会学、政治学等学科的关注,特别是在流转价格的形成机制方面,学界关注较多。总体来看,学者就农地流转价格的研究基本遵循经济学和社会学两种解释路径。

在经济学那里,农地流转价格问题,最早可以追溯到古典经济学对地租问题的阐述。在古典经济学家看来,地租是一种剩余,是土地所有者依托所有权所形成的一种超额利润,地租的形成要受到土地质量、土地用途、地理区位、供求关系和资本积累数量等的影响[12][13]。马克思[14]则将地租置于生产关系中进行考察,他认为地租是“资本产生的剩余价值的一部分”,来源于工人的劳动,而土地所有权是地租形成的前提,这使得地租理论更加贴合社会现实[15]。新制度经济学诞生以后,一些学者运用交易成本、风险规避、产权结构等原理来解释地租的形成机制。例如,张五常[16]就分析了不同租金形式的合约安排的交易成本和资源使用效率,并认为人们选择不同租金形式的合约是为了在交易成本约束下获得较优的风险分布。

受地租理论的影响,学界目前对当前农地流转价格形成机制的研究大多从农户个体特征(年龄、文化程度)、家庭特征(户主年龄、家庭耕种意愿、家庭收入状况、劳动力务农的机会成本)、土地自然条件(土地质量、区位条件)、土地供求关系、土地产权结构、政策环境(社会保障制度、就业培训)、地域特征(当地经济发展水平、土地流转市场化程度)等角度展开[17-20]。这些研究尤其特别关注了农地流转的整体价格不高且差距较大的现象,在一些研究看来,这是由于缺乏合理的定价机制,农地资产一直被排斥在资源市场定价体系之外,流转价格难以科学反映耕地价值。但比较普遍的看法是,土地产权制度的不健全和不稳定是影响农地使用权价格及其有效流转的深层原因。此外,关于农地流转价格普遍不高的原因还有几种解释,例如租金存在条件缺失和租金实体缺少[21]、流转中的制度安排与交易成本较高[17]、土地承包经营权的价值属性和商品属性模糊[2]等。

社会学的解释路径则认为农地流转的价格不仅是个经济问题,还是个社会问题,这并非仅仅是由经济学家所假定的由土地自然条件、供求关系、产权结构等所决定,还要受到一系列社会因素的影响[22-24]。社会学家认为经济学的研究以“理性人”和“完全竞争市场”为假设前提,但问题是现实中难以找到严格意义上的“经济人”和“完全自由竞争市场”,实际上流转双方都是“社会人”,并不一定以最大经济利益为目标,流转价格的形成也是基于不完全竞争的市场。这些研究重点关注了农地流转过程中土地免费或低价给亲朋或邻居耕种的事实,以及在价格形成过程中社会结构和乡村伦理规范的约束作用[15][25]。社会学的解释路径认为流转价格偏低是一种社会的建构,其形成要受到多重社会因素的交互影响,不仅取决于“地”本身,且取决于“人—地”以及“人—人”的关系特征[26]。

尽管经济学和社会学的解释路径侧重点不同,但是二者相同之处在于都赞同产权结构对农地流转价格的形塑作用,其不同之处在于经济学的解释比较侧重产权作为正式规则的形塑作用,而社会学的解释则注重到非正式约束会对产权作用发挥带来的影响。但以上研究大多偏于思辨性讨论,缺乏深入的实证分析,从现有文献来看,国内外已经有一些研究开始对农地产权对土地流转价格的影响进行实证研究。例如,叶建平等[27]对中国2008年17省的土地调查发现,持有土地承包合同与承包经营权证书的农户流转的土地价格要比没有两证的显著提高 65.7%。Li[28]研究了自2008年以来的中国成都地区的土地确权实践,发现土地的产权强度与土地价格密切相关。程令国等[29]的研究表明土地确权会提升土地资源的内在价值,土地租金率会上升43.3%。胡新艳和罗必良[30]对中国广东省和贵州省1134个农户的调查也发现,确权对农户流转土地的意愿租金提升有显著影响,确权农户比非确权农户在意愿租金上多566.91元。从国外经验来看,确权对土地流转和流转价格有重要影响。Jimenez[31]对发展中国家土地政策的研究表明,土地的产权权利状态显著影响了土地的价格。而Feder et al[32]对世界多个地区的调查表明,确权可以帮助人们获得更高的土地价值,更高的收入。

虽然以上研究所得处的结论和所归纳出的影响农地流转价格的因素都颇具洞察力,但是这些研究大多基于农户视角进行切入,其弊端在于从个体水平的模型进行分析,很多由于分组带来的差异被解释为农户个体的差异,而对更高层次的村庄的特性重视不够。不可否认,农户是农地经营的主体,但是村庄的地理条件、社会经济特征、政策环境等特征会在宏观层面影响农户的个体行为,可以说村庄的状况是农户土地流转的前提。此外,由于相当一部分流转是由村级组织来推动和实施的,因此村庄也是农地流转的主体之一。从村庄层面进行切入,也更容易把握和理解一个地区农地使用权流转及其机制和模式,以及该地区土地市场的发展和完善程度。基于此,本文将分析农地确权对流转价格的作用机理,在此基础上使用2011-2012年中国健康与养老追踪调查的村级数据来对农地确权对流转价格的影响进行实证回应。

三、农地确权对流转价格的作用机理分析

在开展具体的实证分析之前,有必要对农地确权对流转价格的理论机制进行阐述和分析。作为一种外生变量,农地确权可以通过健全产权结构、降低交易成本等渠道作用于流转价格。

(一)农地确权通过健全产权结构来提高流转价格

农地确权对流转价格的影响作用途径之一就是健全产权结构,这可以表现在两个层面。

首先,确权以后农户拥有了抵押和担保的权能,可以改变农户对土地的价值和商品属性看法,从而提高流转的价格。新中国成立以来相当长的一段时期内,农民对土地的处置权利极其有限,不能自由流转土地,也不具有抵押和担保的权能,这限制了其物权权能的发挥,使得多数农民对土地的价值和商品属性认识存在模糊[2]。笔者在农村的实际调查中发现,部分农民认为农地主要起一个保障基本生活的作用,增加收入的作用极其有限,特别在一些宗族村庄,土地甚至被认为是祖宗留下来的财产,不能随意流转给别人耕种,即便流转受乡村伦理的约束也不认为应该有很高的价格。但是,农地确权以后,农户拥有了抵押和担保的权能,土地权利更加完整,特别是国家对确权工作的重视以及农业补贴等相关惠农政策的影响,这可能会改变他们对土地低价值、低商品性的看法。换句话说,农地确权可能会增强土地的财产属性,提高土地的价值,从而推高土地的转出价格。罗必良等[33]对广东的调查表明,确权颁证后有86.2%的农户表示会提高租金。从这个角度来看,确权可以拓展农户的土地权利,赋予农户抵押和担保权,改变农户对土地的价值和商品属性看法,通过一种传导机制来提高流转的价格。

其次,农地确权可以提高农户的谈判地位,维护其在流转中的发言权和定价权,从而影响流转价格。长期以来中国农地产权并不是充分和完备的,特别是所有权主体不明,农民的承包经营权缺乏排他性,使得人们对农地产权权能的理解有很大的随意性,这就增加了承包经营权的不确定性。有研究发现,当前农地流转中存在“超经济强制”现象,基层组织在代理行使集体土地所有权的过程中,依靠行政的手段和力量来行使所有权职能获取利益[34]。这种“超经济强制”现象使得名义上的集体土地所有权变成了行政性的农业剩余索取权,农民的发言权和定价权被剥夺,流转价格不高,从而导致土地权益受损。但在农地确权以后,凭借集体成员权获得承包土地使得农户具有了一种身份产权垄断的特性,对每块土地的面积、位置、界址、用途等属性的决定和明确,又增加了农地地理产权垄断的特性。这样,在具体的流转谈判中,农户就可以凭借其产权垄断特性获得更多的发言权和定价权,从而保障自己的利益。

(二)农地确权通过降低交易费用来提高流转价格

农地确权还可以通过降低交易费用来影响流转的价格。交易费用对农地流转的制约,已经被学界证实[17],在流转中交易费用来自两个方面,一是由于产权模糊和不稳定导致的土地制度风险;二是来自交易过程中寻找交易对象、讨价还价、签订和执行合约、监督和制裁违约等方面的费用。就后者而言,属于流转过程中内生的交易费用,相比而言可控的范围较大,不确定性较小,但就土地制度风险而言,其属于外生的交易费用,农户面临的不确定性较大。特别地,制度风险越大,人们在达成合约时所面临的不确定性就越高,预期越容易不足,就会导致交易费用上升。从现实来看,中国农地调整的发生仍然比较普遍,有学者在2010-2012年对26省农户的调研发现,农地调整的发生率为45.39%[35]。而大量的研究表明,农地调整导致了较短的计划周期,使得农户面临投资无法收回的风险,从而降低了土地的租赁需求[36][37],此时,流转的价格就会下降。但在农地确权以后,土地的权属登记和颁证会强化农户土地承包经营权的物权保护,农民有了法律依据来抵制土地的调整,使得土地调整的交易费用大大提升进而抑制调整。这样,地权的稳定性提高,制度风险带来的交易费用就会下降,有研究发现当农民对地权稳定性的预期越高,其流转土地的意愿就越强[38]。此时,一方面更多的农户愿意参与土地租赁市场,土地租赁的需求上升,会推高流转价格;另一方面,地权更加稳定也提高了人们投资的预期,人们可能会寻找到长期、更好的土地利用方式,从而获得更高的土地收益,当转入者对土地收益预期较高时也就愿意支付相对较高的流转价格。因此,农地确权可以通过提高产权的稳定性来降低土地制度风险带来的交易费用,进而影响流转价格。

四、数据来源与变量选取

(一)数据来源

本文采用的是中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)2011-2012年全国基线调查数据,该数据是由北京大学国家发展研究院和中国疾病控制研究中心主持,样本分布在全国28个省份的150个县级单位,454个村级/社区单位,共计10257户家庭、17708人。问卷中涵盖了村庄确权的详细信息,在去掉关键变量缺失的样本后,最终使用的样本有202个村庄,但在选择变量进入模型进行拟合时样本数量会有少许变动。

(二)变量选取

1.农地流转价格。在CHARLS数据中,关于农地的划分主要是耕地、林地、牧地和池塘,对于农地流转价格的测量问题在社区问卷中主要是:“JA034你们村村民转包、出租农地的租金大致是每年多少钱一亩?”。由于因变量为流转价格,我们对其进行了对数转换,并使用OLS方法进行估计。

2.农地确权。农地确权是我们的主要解释变量,在CHARLS数据中,涉及农地确权信息的有四个问题,分别是“JA015:你们村最近5年内是否进行了农地确权?”“JA016:确权时间是哪一年?”“JA017:你们村的村民是否已经领到了土地承包经营权证?”“JA018:(土地承包经营权证)领取时间是哪一年?”需要指出的是JA017和JA018两个变量存在一定的噪音,牵扯了二轮延包时的土地承包经营权证书,这对我们的研究造成一定影响。因此本文对农地确权变量的衡量主要以JA015作为主要指标。如果一个村进行了农地确权,则赋值为1,没有则等于0。

3.控制变量。为了更精确地测量农地确权对流转价格的影响,本文选择了村庄大米的平均价格这个变量来控制不同地区物价水平的差异。其他的控制变量可分为三类:(1)村庄人口特征,涉及村60岁以上老人比重、村庄外出务工、经商超过3个月的人数比重2个变量。(2)村资源禀赋,涉及是否开通公交、是否租用大型农机进行耕作、村人均土地面积、村工业收入比重、是否为丘陵地形、村流转比例6个变量。(3)村庄政策环境,包括农业补贴开展年限以及是否实行新农保2个变量。(4)地区特征,将村庄所在省份分为东部、中部和西部以此来判断是否有区域差异。相关变量赋值及说明见表1。

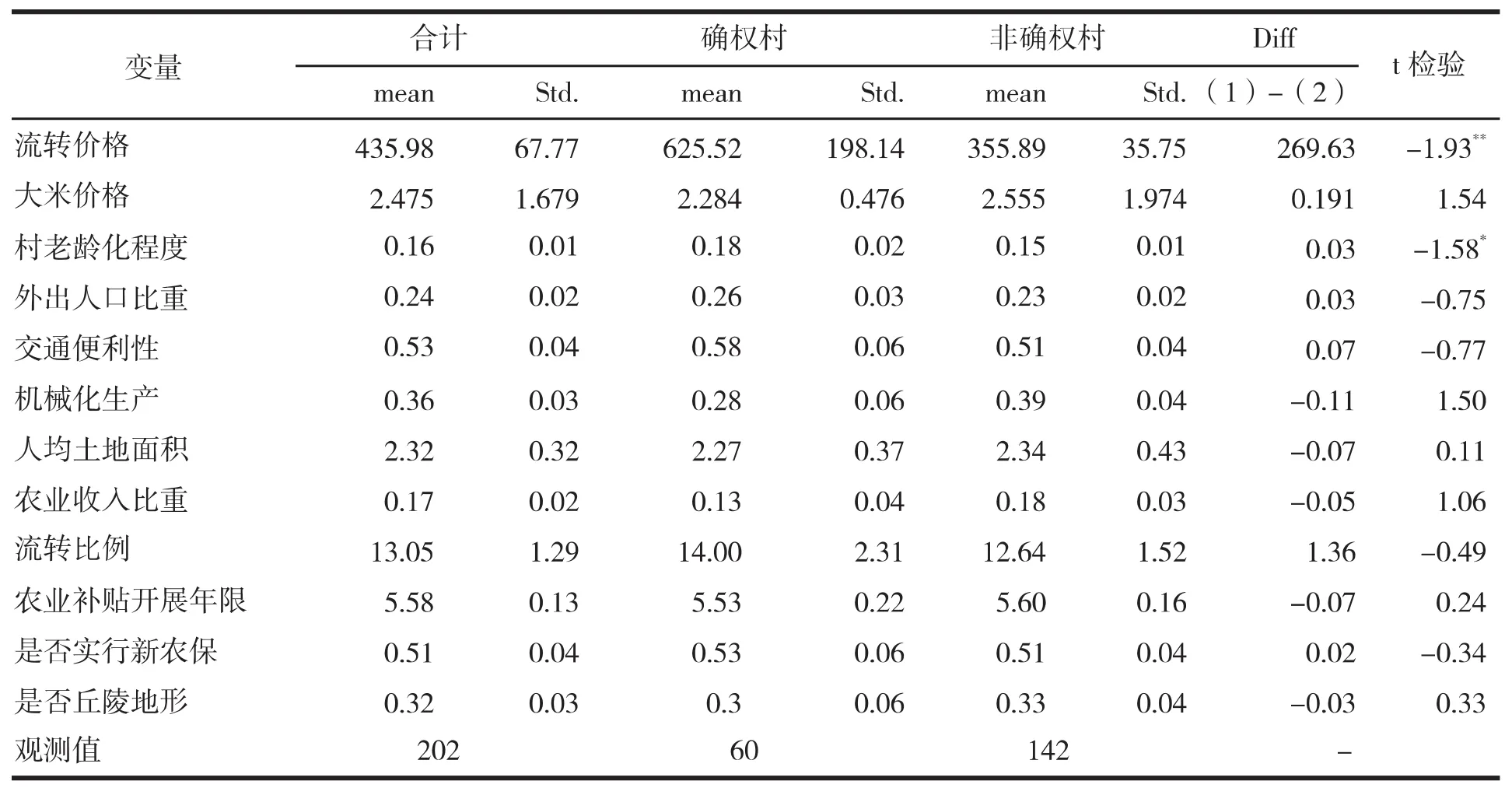

表2 农地确权与村庄特征

(三)模型选择

由于被解释变量流转价格为连续性变量,根据所选变量本文采用多元线性回归模型来进行估计。模型基本形式如下:

(1)式中,y为被解释变量,x为解释变量,β0为常数项,β1,β2,β3…βn称为偏回归系数,βj(j=1,2…n)表示在其他自变量固定不变的情况下,自变量xj每改变一个单位,其单独引起的被解释变量y的平均变化量。ξ表示随机误差,是y的变化中不能为自变量解释的部分,服从N(0,σ2)分布。

五、结果与分析

(一)描述性统计分析

在表2中,本文对土地确权与村庄特征进行了全面描述。从村庄人口特征、资源禀赋、政策环境三大特征来看,除了村庄老龄化程度和流转价格外,确权村与非确权村几乎不存在差别。从流转价格来看,样本总体价格均值为435.98元,确权村流转价格均值为625.52元,而非确权村流转价格均值为355.89,可以看出确权村流转价格均值要远远高于非确权村均值。从村庄流转比例来看,样本村总体流转比例均值为13.05%,确权村流转比例均值为 14.00%,要高于非确权村12.64%的比例。

值得提出的是,CHARLS2011-2012数据在进行调查时,农地确权仍旧处于试点阶段,对村庄层面的土地流转而言,如果一个村庄土地流转的面积较大或需求较多,那么该地区很可能会被上级政府选择成为农地确权的试点村。这样,农地确权试点村的安排就面临着代表性和普遍性不足的问题,变量之间很可能存在反向因果关系。为了考量确权村与非确权村之间系统特征是否存在差异,本文以“是否确权(1=是)”为因变量对村庄诸多特征进行了probit回归分析,结果显示Prob>chi2 =0.5767,Pseudo R2=0.0464,各村庄特征对是否开展确权在统计学意义上并不显著。这说明了各个地区在选择农地确权试点村时基本遵循了随机性,因此本文研究中反向因果性偏误问题并不严重。限于篇幅,本文不再报告这一结果。

(二)农地确权对流转价格影响的多元回归分析

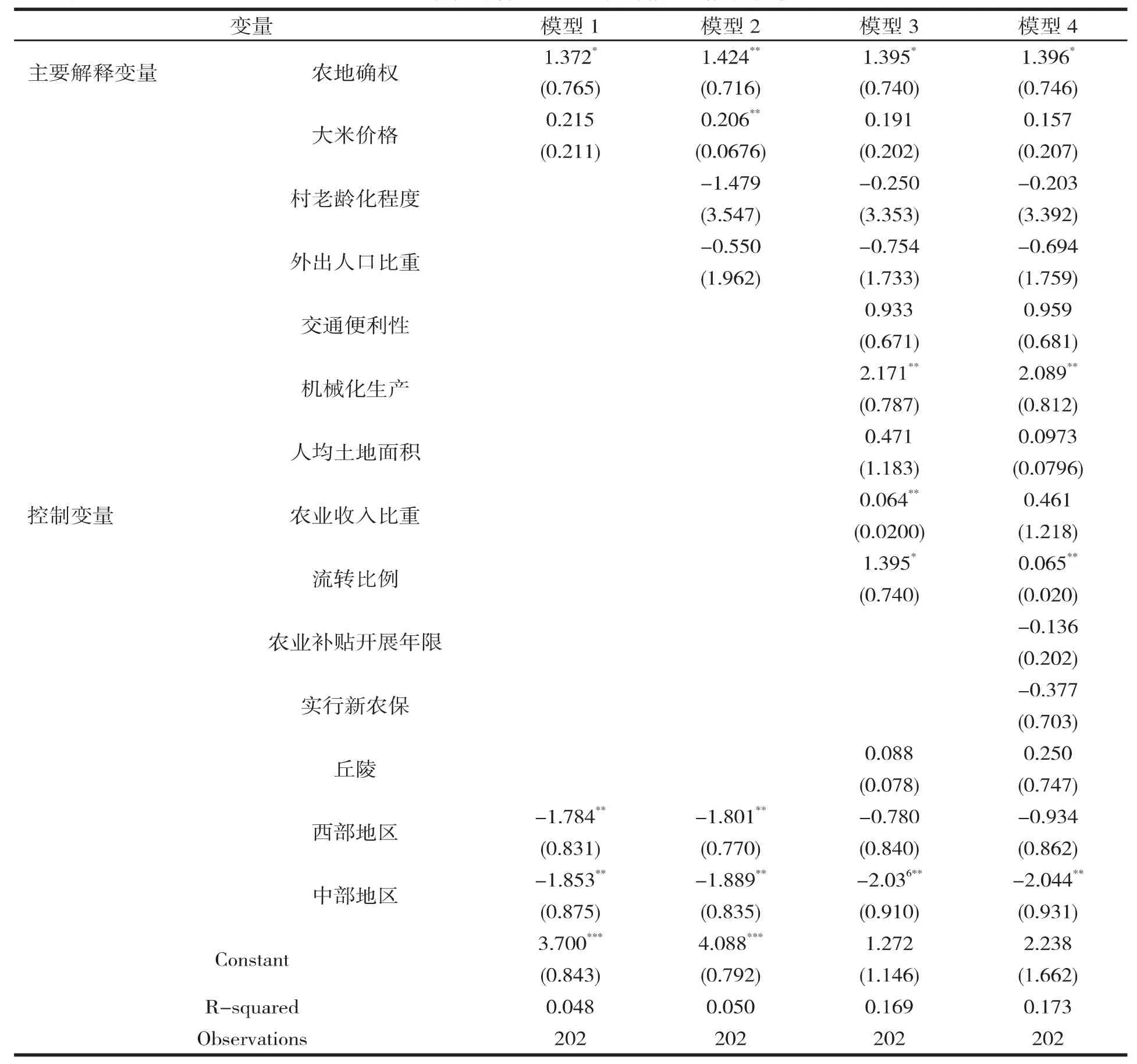

表3给出了农地确权对流转价格影响的回归结果。为了进一步测量农地确权对流转价格的影响,本文采用嵌套模型进行拟合,模型1为确权和地区变量,为了控制不同地区物价水平的差异,本文加入了村大米平均价格这个变量,模型2加入了村人口特征的两个变量,模型3加入村庄资源禀赋特征6个变量,模型4加入村庄政策环境2个变量。回归结果显示4个模型均通过显著性检验,但由于采用OLS回归方法,变量之间可能存在共线性问题,本文对4个模型都进行了检验,4个模型中变量的VIF都未超过10,表明4个模型的共线性问题并不严重。具体的解释将以模型4为主。

表3 农地确权与村级土地流转价格的线性回归模型

本文关心的是农地确权对流转价格的影响,按照上文的推断,期待农地确权会对流转价格产生正向影响。实证结果显示,进行了农地确权的村庄的流转价格要高于没有确权的村庄,模型4显示确权村的流转价格是非确权村价格的1.396倍。这一估计结果也与叶剑平等[27]发现的持有两证的农地流转价格要高于没有两证的结论一致。这说明,农地确权通过健全土地产权结构,提高了土地的内在价值,从而推高了土地流转价格。需要令人重视的是,农地确权推高了农地的产权价值和流转租金,虽然有利于农户财产性收入的增加,但另一方面过高的流转价格可能会增加新型农业经营主体的经营成本,反过来会抑制其对农地的租赁需求,不利于农地流转市场的发育,最终不利于现代农业格局的转变和农民增产目标的落空。

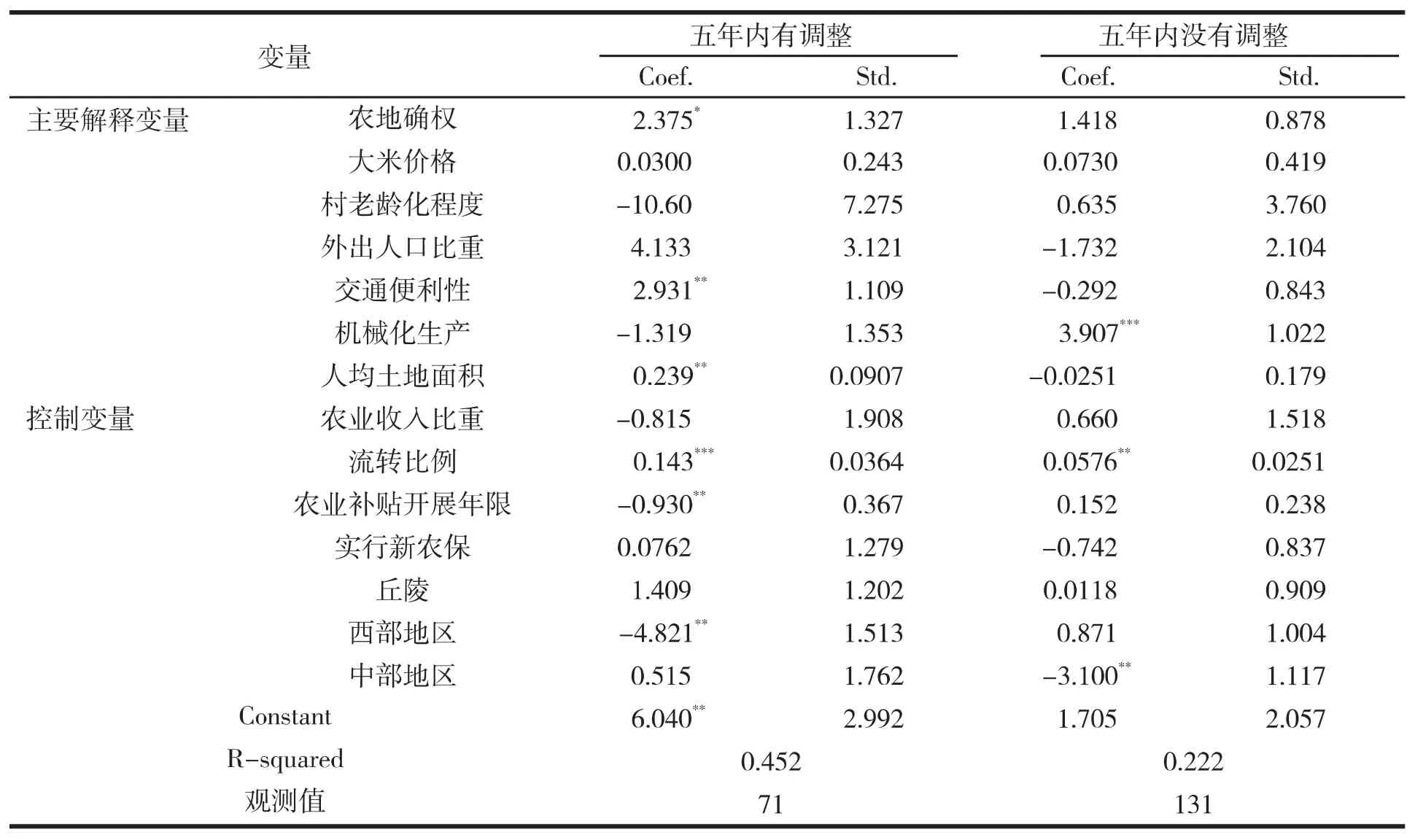

表4 农地确权与土地流转价格:按照村庄特征的分组估计

从控制变量来看,村庄人口特征两个变量老龄化程度和外出人口比重对流转价格影响并不显著。从资源禀赋来看,在模型4中除租用农机、流转比例两个变量外,其他4个变量都没有通过显著性检验。相比较没有租用大型农机进行农耕或收割的村庄而言,租用农机的村庄的流转价格更高,这可能是因为租用农机的村庄农业社会化服务体系比较健全,当地的流转需求比较旺盛,从而推高了流转价格。就流转比例而言,村庄流转比例每增加1个单位,流转价格提升6.5%,这可能是因为流转比例越高的村庄土地租赁需求比较多,相应的流转价格就比较高。就村庄政策环境变量而言,无论是农业补贴的开展年限与是否实行新农保都没有通过显著性检验,可能是这两个变量并不能反映出村庄的差异。就地区特征而言,在模型1和模型2中,东部和中部、西部之间的流转价格差异较大,东部最高,中部次之,西部最低,但在模型3和4中西部和东部之间的差异不具有统计学意义,但中部和东部地区之间的差异仍具有现实和统计学意义。

正如上文分析,本文认为农地确权可以通过降低土地调整的制度风险来降低交易成本,从而内生出产权稳定的溢价效应,产生价值增量,最终提升农地流转价格。为了检验农地确权的这一影响机制,本文按照村庄近5年内有没有调整土地进行了分组估计。从实质来看,农地确权是对土地产权的主体进行登记和确认,在产权清晰、权能明确的基础上形成稳定的预期从而保障产权主体的权益。但在那些长期没有调整过土地的村庄,农地的产权归属都比较清晰,权能比较明确,确权也只是以法律文书的形式来对这一状况进行确认,在具体实践中对农民产权行使能力可能并不会产生大的影响。但是对那些近期调整过土地的村庄而言,农民对地权稳定的预期可能并不高,而农地确权却可以在实践中通过抑制调整来增强农民的预期和信心,从而对流转价格产生较大的影响。在表4中,本文对这一猜想进行了检验,结果发现:对于五年内没有调整的村庄而言,农地确权虽然对流转价格有正向的影响,但是这一边际效应并不具有统计学意义;但对五年内有过调整的村庄而言,在10%的统计水平上确权村的流转价格是非确权村的2.375倍。这也验证了本文的假设,农地确权可以通过提高产权的稳定性来降低土地制度风险带来的交易费用,进而影响流转价格。

六、总结和讨论

本文通过分析农地确权对土地流转价格的影响机理,利用中国健康与养老追踪调查2011-2012年数据,系统考察了确权对土地流转价格的影响,并得出了以下结论:(1)土地的产权强度影响着土地的流转价格。与非确权村相比,确权村的流转价格甚至高达1.4倍。可能的原因在于一方面农地确权后,农户有了抵押和担保的权能,土地的产权结构更加完整,这改变了农民对土地的价值和商品属性看法,从而提高流转的价格;另一方面,确权后承包经营权以证书的形式界定给农户,稳定了农户对未来生产的预期,也降低了由于土地调整所带来的制度风险,这会提升农户参与流转的可能性,推动了租赁需求的提升,从而提高了流转价格。(2)分组估计结果表明,在5年内不发生土地调整的村庄,农地确权对流转价格的影响并不显著,因此确权更可能是因为降低了土地调整的制度风险从而推高了流转价格。

本文的研究也具有重要的政策含义。一是确权必须要进一步固化土地和农户之间的权属关系,形成永久而又有保障的承包经营权。确权之所以能对流转价格产生影响,很大程度上依赖于降低土地调整的制度风险,增强农民的预期和信心。如果确权后仍旧由于人口变动调整土地,那么农民的预期仍会变化,土地确权的效力就大打折扣,就发挥不了应有的作用。二是要构建有效的农地流转价格生成机制。从本文的结果来看,农地确权有助于推高土地的产权价值和流转价格,这一方面有助于农户财产性收入的增加,但在另一方面过高的流转价格可能会增加新型农业经营主体的经营成本,反过来会抑制其对农地的租赁需求,不利于农地流转市场的发育,最终不利于现代农业格局的转变和农民增产目标的实现。因此,配合农地确权工作,建立起一个依法、有序、自由、有效的农地流转市场,构建有效的农地流转价格生成机制,显得尤为重要。

最后,作为一项实证研究,本文也存在一些不足需要进一步改进。一是农地确权目前仍旧在推进过程中,限于数据的可得性,本文只是做了一项初步的分析,实际上确权对流转价格的长期影响还需要长时间的观测数据进行更深入和精确的研究。二是限于数据的可得性本文在相关变量的操作上存在针对性不足的问题,如本文以是村庄否开展农地确权来进行衡量确权,实际上以是否已经确权并得到农地产权证书来衡量则更具科学性。三是本文对流转价格的探讨处在村级这个层面,但在更微观的农户层面不同的流转对象、不同区位条件的土地其价格也不同,下一步努力的方向是将村级数据和农户数据结合起来进行分析。

[1]储成兵,李平.农户农用地流转意愿及流转数量影响因素实证分析——基于安徽省278户农户的调查数据[J].软科学,2013,(4):83-86.

[2]翟研宁.农村土地承包经营权流转价格问题研究[J].农业经济问题,2013,(11):82-86.

[3]宋辉,钟涨宝.基于农户行为的农地流转实证研究——以湖北省襄阳市312户农户为例[J].资源科学,2013,35(5):943-949.

[4]罗迈钦.我国农地流转瓶颈及其破解——基于湖南省225792农户家庭土地流转情况的调查分析[J].求索,2014,(6):77-80.

[5]申云,朱述斌,邓莹,滕琳艳,赵嵘嵘.农地使用权流转价格的影响因素分析——来自于农户和区域水平的经验[J].中国农村观察,2012,(3):2-17.

[6]刘荣材.产权、定价机制与农村土地流转[J].农村经济,2010,(120):30-34.

[7]Jacoby H.G,Li,G.and Rozelle,S.Hazards of Expropriation:Tenure Insecurity and Investment in Rural China,American Economic Review,No.92,2002.

[8]田传浩.农地制度、农地租赁市场与农地配置效率[M].北京:经济科学出版社,2005.

[9]袁铖.农村土地承包经营权流转地租问题研究[J].学海,2014,(1):73-79.

[10]陈锡文.关于农村土地制度改革的两点思考[J].经济研究,2014,(1):4-6.

[11]周其仁.确权不可逾越——学习《决定》的一点体会[J].经济研究,2014,(1):21-22.

[12]邓大才.农地流转的交易成本与价格研究——农地流转价格的决定因素分析[J].财经问题研究,2007,(9):89-95.

[13]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上卷).谢宗林,李华夏译[M].中央编译出版社,2010.

[14]李嘉图.政治经济学及赋税原理.周洁译.[M].华夏出版社,2013

[15]马克思.资本论(第三卷)[M].人民出版社,2004.

[16]田先红,陈玲.地租怎样确定?——土地流转价格形成机制的社会学分析[J].中国农村观察,2013(6):2-12.

[17]张五常.佃农理论——应用于亚洲的农业和台湾的土地改革.易宪容译[M].商务出版社,2000.

[18]黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008,(2):38-47.

[19]王春平,李铁民,刘康,王苍林.均衡价格视角下的农村土地流转:条件、问题与对策[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2011,(2):138-142.

[20]吴学兵,汪发元,黎东升.规模化经营中土地流转价格影响因素的实证分析[J].统计与决策,2016,(10):87-90.

[21]黄丽萍.农村承包地使用权流转价格低廉的原因探讨[J].农业经济问题,2005,(8):39-42.

[22]钟涨宝,汪萍.农地流转过程中的农户行为分析——湖北、浙江等地的农户问卷调查[J].中国农村观察,2003,(6):55-64.

[23]邓大才.农地流转市场何以形成——以红旗村、梨园屯村、湖村、小岗村为例[J].中国农村观察,2009,(3):26-35.

[24]马元,王树春,李海伟.对农地转租中低地租现象的一种解释[J].中国土地科学,2009,(1):25-28.

[25]伍骏骞,齐秀琳,范丹,李谷成.宗族网络与农村土地经营权流转[J].农业技术经济,2016,(7):29-38.

[26]胡新艳,洪炜杰.农地租约中的价格决定——基于经典地租理论的拓展分析[J].南方经济,2016,(10):1-11.

[27]叶剑平,丰雷,蒋妍,罗伊·普罗斯特曼,朱可亮.2008年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议[J].管理世界,2010,(1):64-73.

[28]Lixing Li.Land titling in China:Chengdu experiment and its consequences[J].China Economic Journal,2012,5(1):47-64.

[29]程令国,张晔,刘志彪.农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J].管理世界,2016,(1):88-98.

[30]胡新艳,罗必良.新一轮农地确权与促进流转:粤赣证据[J].改革,2016,(4):85-94.

[31]Emmanuel Jimenez.The Value of Squatter Dwellings in Developing Countries Emmanuel Jimenez.Economic Development and Cultural Change.Vol.30, No.4 (Jul.,1982),pp.739-752.

[32]G.Feder,A Nishio.The benefits of land registration and titling:Economic and social perspectives.Land Use Policy,1998,15(1):25-43.

[33]罗必良,胡新艳.中国农业经营制度:挑战、转型与创新[J].社会科学家,2015,(5):3-6.

[34]李怀,高磊.我国农地流转中的多重委托代理结构及其制度失衡解析——从重庆、四川、广东等省份土地产权流转案例中得到的启示[J].农业经济问题,2009,(11):71-77.

[35]李尚蒲,罗必良.农地调整的内在机理及其影响因素分析[J].中国农村经济,2015,(3):18-33.

[36]田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究,2004,(1):112-119.

[37]陶然,徐志刚.城市化、农地制度与迁移人口社会保障——一个转轨中发展的大国视角与政策选择[J].经济研究,2005,(12):45-56.

[38]洪名勇,尚名扬.地权认知、资源禀赋、信任与农地流转的实证研究[J].中国农学通报,2015,(26):274-278.