意图研究:欧洲中世纪晚期手抄本页边怪诞[1]装饰的几种解释

尹 丹(Yin Dan)

中世纪手抄本中的怪诞页边装饰一直就是艺术史家们感兴趣的话题。12世纪以来,随着城市的发展、商贸的繁荣,随着博洛尼亚、巴黎、牛津等地纷纷出现现代大学,知识的传播和识字率的提高,导致越来越多的人成为手抄本书籍的阅读者。阅读人群的扩展导致欧洲出现了越来越多的书籍制造业中心,其中最著名的是巴黎、伦敦、博洛尼亚、都灵等地。其主要的手抄本类型包括《圣经》、祈祷书、福音书、启示录、动物寓言集及各种类型的诗篇等等。一个有意思的现象是,工匠们明显地更加迷恋于表现那些想象中的物象。他们天马行空地对各种动物、人物进行拼接、重构,塑造一些现实世界中不可能存在的形象:长着人头的蜗牛,以狗作为坐骑的兔战士,已经没有了头却仍然在战斗的士兵……而有些图像的出现则完全挑战了我们对中世纪基督教文化严肃性的惯常印象,如14世纪的法国手抄本《玫瑰传奇》(Roman de la Rose)的页边装饰中竟然出现了修女采摘树上已经成熟的男性生殖器的画面;在一些宗教性极强的手抄本中竟然大量绘制有关人的“下体”及“排泄物”的图像……

本文将研究的目标确定为中世纪晚期流行的彩色绘图装饰手抄本(Illuminated Manuscript)页边处的怪诞装饰。

不一样的视角:“文本”之外的创作意图

从人们熟知的图像学研究模式兴起以来,这些装饰图像就成了艺术史家们取之不尽的研究之源,因为任何一页手抄本的页边装饰似乎都可以提供无穷无尽的符号资源,可以进行长篇累牍的阐释。以这种方式来研究装饰图像,所挖掘的意义属于图像“文本”中的意图,即研究图像想要告诉读者什么意义(直接意义和含蓄意义)。例如,D.K.达文波特(D.K. Davenport)就认为其含义往往与教育训导有关,他的论文《牛津亚历山大罗曼史书籍页边直接或隐晦插图研究》(Illustrations Direct and Oblique in the Margins of an AlexanderRomance at Oxford)便是此种研究视角的典型体现。迈克尔·卡米尔(Michael Camille)也喜欢从文本内部来分析这些图像的含义,但他认为怪诞图像并不局限于道德层面,它往往隐含着更多元化的意义。此外他也认为这些图像由注释发展而来,最初是为了对手抄本中的艰涩的文字进行释义。

《玫瑰传奇》手抄本 14世纪

《拉特兰诗篇》手抄本 13世纪(藏于英国国家图书馆,皇家手抄本62925, f. 87v.)

但事实上,艺术家不会把所有的意图都展示在画面上,有些意图无法通过画面展现出来,而有些意图则是他不愿意直接展示出来的。巴克桑达尔(Michael Baxandall)说:“我们考虑图画的许多自然的,其实也是不可避免的方式之一,是把它们看作是有目的的活动的产物,因此是有原因的。”[2]所以,艺术史研究除了对作品的意指关系进行考证外,还可以对作品“本文”之外的意图进行考证,而这些意图就处于作品之外的社会、文化语境之中。例如,巴克桑达尔在研究文艺复兴时代艺术史时就充分考虑到赞助关系与艺术创作意图之间的关系,因为艺术家并非是在一个绝对自由的语境中进行创作。同样地,之前对印象派的分析往往集中于色彩、光线或笔法等形式视角。但T.J.克拉克(T.J.Clark)和托马斯·克劳(Thomas Crow)等所谓的“艺术社会学”则通过作品来分析阶级问题,挖掘作品背后的社会意图。在他们看来,法国的中产阶级在1870年之后,通过出让政治上的权力获得了生活上的闲暇(Leisure),因此展示闲暇成了当时的中产阶级炫耀身份的主要方式。这就能够理解,为何印象派画家的作品中,中产阶级的日常生活成了主要的绘画题材。

两种类型的意图,它们都是艺术史所要回答的问题。前者实际上探讨的是图像所要表达的意义,而后者则探讨处于社会关系和文化关系中的作者所持有的意图。本文的研究重点正在于后者,即艺术家们(包括装饰手抄本的修士、工匠等)在创作怪诞的页边装饰时所持有的难以(或不愿)在作品“本文”中呈现出来的意图。

诙谐文化的潜在立场与委托人的消遣诉求

必须承认,即使在中世纪晚期,宗教仍然是大多数人生活中的核心主题,而那些和信仰相关的手抄本更是如此。无论是工匠们制作的手抄本《圣经》还是各种类型的祈祷书,最首要的功能仍然是信仰层面的,那些千奇百怪的页边装饰往往也难以完全跳出其宗教语义。人们更容易牢记12世纪时西多会修士圣贝尔纳德旗帜鲜明的言论,他在1127年写信给圣蒂埃里修道院的院长时说:“在回廊中,在阅读它们的教友的目光里,那些荒诞不经的鬼怪,那些不可思议而扭曲的形体,那动人的变形,将会令他们得到什么教益……在那里,可以看到一个或两个头下面有许多身体,许多头只有一个身体。这里一只四足兽拖着条大尾巴;那里,一条鱼长着兽头……简单地说,如此之多而不可思议,甚至诱惑着我们更愿意去阅读这些大理石,而不是我们的书籍,并且更愿意耗费整日的时光徘徊在它们之间,而不是去冥想上帝的律令。为了上帝的缘故,如果人们对这些罪恶丝毫不感到羞愧的话,那他们为什么不至少从这些花销中缩减一些呢?”[3]圣贝尔纳的观点代表了12世纪西多修会对图像的观点,即严格禁止那些与信仰无关的形象化艺术,也正是从1134年开始,西多会禁止了在手抄本中绘制那些用于观赏的图像。显然,不仅仅是西多会,手抄本装饰中的怪诞页边装饰往往也会受到其他教会道德家们的批判。

那么,这种怪诞图像的需求动机何在呢?

《戈尔斯顿诗篇》手抄本 14世纪(藏于英国国家图书馆,皇家手抄本49622,f. 13v)

19世纪的英国批评家约翰·罗斯金(John Ruskin)在《威尼斯之石》(The Stones of Venice)中认为怪诞之作都包含着两种成分:恐惧与荒唐。当可笑的成分居于主导地位时,这样的作品可称之为“可笑的怪诞”;反之,当恐惧的成分居于主导地位时,则被称之为“可怕的怪诞”。罗斯金的贡献在于他发现怪诞中总是结合着可怕与可笑两种因素,即使是那种“可怕的怪诞”也交织着可笑与幽默。用20世纪的学者真宁斯(Lee Byron Jennings)的话来说:“有某种可产生消解作用的机制在运作。可怕的形象在出现之初便被喜剧的趋向所阻止,最终产生的效果便体现出两种对抗力量的相互作用。”[4]事实上,在已经呈现给后人的手抄本怪诞页边的装饰中,我们看到的大多是那种“可笑的怪诞”,真正让人感到十足恐怖的作品并不多见。中世纪,教会及世俗政权对人们日常生活的控制较为严格,但有意思的是,这个看似僵化的时代却发展出了一种让人印象深刻的诙谐文化。这在苏联思想家巴赫金(Bakhtin)那里有过非常精辟的阐述,在他看来,诙谐实际上是人民对专制文化、等级制度及被压抑的生活方式进行主动消解的方式。人们总是尽可能地寻觅机会来满足自己对诙谐感的心理需求,以此将自己暂时性地从令人压抑的社会氛围中解脱出来。他特别分析了在中世纪晚期巴黎、威尼斯、罗马等城市中存在的“狂欢”文化,这无疑是诙谐文化非常典型的体现。在各种狂欢的节日中,人们尽情发泄自己被压抑的情感,以幽默诙谐的方式亵渎神圣、等级。

“诙谐”文化在中世纪晚期实际上已经成为一种非常普遍的现象,其背后体现出来的文化立场正是大众文化对严肃的等级文化、神圣文化的消解。这样的文化现象同样会体现于手抄本的页边装饰之中。例如在制作于13世纪的《拉特兰诗篇》(The Rutland Psalter)手抄本一页中(藏于英国国家图书馆,皇家手抄本62925,f. 87v.),一个皮肤黑灰色的魔鬼(中世纪时一般用黑色皮肤来表征魔鬼)将弓箭射向一位皮肤雪白的怪人的屁股,后者也并非是常人,它的头部和身体与人无异,却长着鱼尾。在各种宗教话语中,魔鬼都是震慑、惩戒信徒的常见角色。在此页边装饰中,魔鬼参与其中的情节似乎并不可怕了,反倒是让人忍俊不禁。对于任何读者而言,他至少可以暂时从压抑、可怖的文化氛围中解脱出来,这便是此种怪诞图像大量出现的心理需求。直到今天,西方的当代艺术中不断地使用诙谐、反讽的方式来进行表达,其用意实际上仍然是一脉相承的。手抄本中大量出现此类型图像,说明这种轻松的、诙谐的文化已经体现于日常生活的方方面面,即使是日常的祷告、礼拜活动中也难以避免。正如曼宁所说:“我同时也认为这些低俗的玩笑很好地暗示了中世纪社会不仅仅只有祷告者和瘟疫,人们有幽默感并喜欢享受那些低级趣味,就和今天一样。”[5]文化就是具有这样的“传染力”,对于能够拥有手抄本的“贵胄”阶层来说,他们同样可能受到此种诙谐文化的影响。作为商人来说,他们可能在页边装饰中看到画工们对封建领主的调侃;作为贵族来说,他们也有可能看到画工们对教士的讽刺……无法否认的是,他们在忍俊不禁之间也享受到了消遣的乐趣。正如贡布里希所阐述的那样:“信徒们做祷告的时间是那么长,他们多么需要休息一下,松松筋骨。假如把信徒的注意力从祷告书上吸引开的不是这些图案,而是大部头的小说或连环画,是不是更糟呢?”[6]此外在他看来,类似的装饰图像还有一大特点,即它们缺乏连贯的叙事情节,由此只能吸引读者短暂的注意力,却无法具有持久的吸引力[7]。

《贝勒维尔日课经》 皮塞勒 1323-1326年

“反面的生活”或阶层的强化

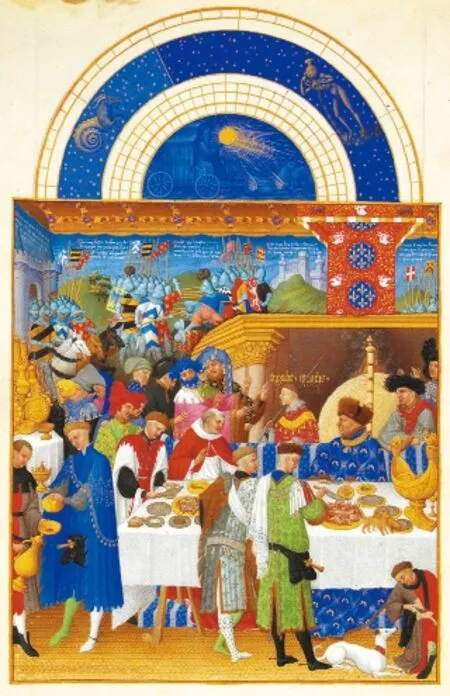

《贝里公爵的奢华祈祷书》 林堡兄弟 1412-1416年

在论述狂欢文化时,巴赫金说:“狂欢式的生活,是脱离常规的生活,在某种程度上说是‘翻了个个的生活’,是‘反面的生活’。”[8]例如在著名的四旬节,在所谓的“油腻星期二”这一天,人们会大吃大喝,甚至会把自己打扮成国王、僧侣、主教,或者是乞丐、怪物……社会等级在此时似乎得到了暂时性的消解。手抄本中所出现的大量怪诞的形象,实际上也体现着类似的文化渊源。例如现藏于英国国家图书馆的《戈尔斯顿诗篇》(Gorleston Psalter)手抄本一页页边饰中(皇家手抄本49622,f.13v),“杀手兔”举着斧头砍向恐惧中的国王;而在另一页的页边饰中,一位僧侣正在聚精会神地阅读经卷,但他却长着猴子头和貌似狮子的身体(皇家手抄本49622 f.146r)。在此,国王和僧侣的身份似乎都被消解了,阶层的秩序在此好像被颠倒了,“反面的生活”成为中世纪晚期手抄本怪诞页边饰中最常见的含蓄意指。所以我们必须了解,此种方式实际上是中世纪诙谐文化中最常见的一种方式,它不仅存在于手抄本中,存在于狂欢节上,甚至在教堂的装饰雕塑中都得以广泛出现。虽然圣贝尔纳这样的宗教道德家们不遗余力地对此种图像进行抨击,但从某种意义上讲,它们已经获得了社会的合法性。

在艺术史家迈克尔·卡米尔和莫克塞(Keith Moxey)那里,他们喜欢用“颠倒的世界”这一术语来描述这一现象。此外他们都认识到一个问题:手抄本中所出现的此类绘画主题,表面上是在表达“颠倒的世界”的意义,但对于手抄本制作的委托人(即阅读它的贵族、教会僧侣等人)来说,它们又潜在地强化了阶层划分的既定事实。也就是说,一方面这种诙谐的“颠倒的世界”的主题已经成为中世纪中非常普遍的艺术主题,另一方面那些有社会地位的手抄本拥有者们又可以通过阅读这样的作品来获得一种心理满足感。道理很简单,因为这些看似充满着诙谐感的讽刺性图像并不会真正对这个社会的阶层划分产生挑战。莫克塞在谈到这个问题时说:“讽刺骑士制度或教士职责的文学作品往往只会出现在此种语境之中,即它们并不会对社会现状构成真正意义上的挑衅。”[9]对于手抄本的页边装饰艺术家来说,他们创作此类图像的原因也正在于此,一方面迎合了社会的广泛需求,另一方面并不会从真正意义上挑战社会的既定阶层秩序,并不会招至委托人的不满。手抄本是一种为少数群体服务的信息载体,一本手抄本会耗费修士及工匠们大量的精力,那些制作精巧的手抄本还需要附加造价昂贵的金线、宝石等装饰品,所以它不可能服务于目不识丁的普通大众。手抄本的拥有者可以是教会,也可以是贵族、高级军人或商人。实际上此种现象并不难以理解。正如在20世纪,那些带有挑衅色彩的前卫艺术,大多瞄准了资产阶级的价值观及意识形态,但有意思的是,它们很快地便被资产阶级塑造为20世纪的文化英雄并得到推崇。对于前卫艺术的收藏者们来说,他们往往以一种看似宽容、开放的心态来看待那些挑衅自己阶层的作品,原因正在于此:大多数前卫艺术作品并不能从真正意义上颠覆他们的阶层。

画工的地位提升:自我炫耀及对字工的挑衅

中世纪晚期,手抄本画家的地位较之前有了很大的提高,在这之前他们都是默默无闻的工匠,大多数人没有在艺术史上留下自己的名字。1325年左右制作的《贝勒维尔日课经》(Belleville Breviary)中,我们看到了插图者皮塞勒(Jean Pucelle)与其他制作者的名字出现在手抄本的末页中。而之前大多数此类型的手抄本,末页出现的却往往是制作材料以及各种人工费用的清单。类似于圣奥尔本斯修道院的马修·帕里斯(Matthew Paris)这样的本笃修士画家已经被今天的研究者们所熟知,地位更加显赫的手抄本画家是低地国家的林堡兄弟(Limbourg brothers),他们跟法王查理五世及其弟弟贝里公爵(Duc de Berry)保持着相当密切的关系,其作品《贝里公爵的奢华祈祷书》(Les Très Riches Heures du duc de Berry)至今都被认为是国际哥特式手抄本的巅峰之作。很明显,手抄本艺术家的个人声望,已经在中世纪晚期越来越重要,他们也成为那些手工作坊的“商标”,成为竞争力的保障。

另一方面,自中世纪晚期开始,艺术家的想象力开始受到人们普遍的推崇。这种推崇不仅形成了普遍的社会风气,也受到君主及领主们的肯定。这样的判断仍然可以在稍后一些时候德国著名画家丢勒的言辞中得到印证:“许多世纪以前,强大的君主们曾赋予伟大的绘画艺术以崇高的荣誉,认为艺术家居于上帝一般的创造力……优秀画家的想象中充满着各种形象,如果艺术家可以永生,那么他将永远会从他内在的,柏拉图所谓的‘理念’那里找到可以用他的手创造出来的新事物。”[10]工匠们能够如此大胆地、天马行空地展示自己的想象力,不排除某些时候来自于委托者的特别要求,但大多数页边饰最初的构思权则来自于他们自己。因为委托者自己也难以对这些“边角料”的图像进行面面俱到的“吩咐”,这就为画工们炫耀其想象力留下了足够的空间。他们不再像早期手抄本那样,相对单调地仅对一些已成宗教规范的图像进行重复描绘。某些手抄本装饰画家开始有意地对约定俗成的装饰图像进行挑衅,将人们习以为常的图像进行天马行空的解构,甚至挑战观众所能接受的道德底线。如今在欧洲家喻户晓的尼德兰画家博斯(Hieronymus Bosch),在不少艺术史家看来,其作品中怪诞、离奇、荒谬、恐怖的构思方式正来自于晚期中世纪手抄本中的艺术史传统。有人曾指出,博斯年轻时候所受的训练正是成为一位手抄本插图画家而非我们今天理解的“架上”艺术家[11]。马德里普拉多美术馆一楼展厅陈列的三联大幅祭坛画《乐园》(The Garden of EarthlyDelights),人们惊叹于其纷繁的角色与晦涩的情节:人屁股中排泄出金币、飞出灼伤的黑鸟、长出红蓝两色的花朵,戴着教士头巾的猪与男人强吻一位男子的耳朵,一群裸体的人们排队钻进一个蛋壳之中……其文本意义却使艺术史家们感到头疼,任何解释似乎都会引来无尽的争论。有的艺术史家开始跳出文本分析的诉求,转而从艺术家的“意图”进行研究。莫克塞(Keith Moxey)在其研究中就注意到这个问题,他认为博斯这种富有想象力的创作,体现的正是人文主义艺术家对于艺术自由的主张。从这个角度来看,它仍然是晚期中世纪艺术家们对想象力炫耀的历史延续。

需要强调的是,大多数手抄本的文字与页边装饰往往不是同一人完成的。按照马克尔·卡米尔的说法,一般是先完成文字的编排,然后才是匠人们对手抄本进行装饰,配上插图,完成页边的旁注工作。不过文字撰写员和装饰画家也会首先对文字、装饰的版画划分、构图进行协商。这当然体现出文字相对于图像的优势地位,但意想不到的结果却是,进行页边装饰的艺术家可以更为自由地进行发挥,甚至对已经完成的文字进行挑错或嘲讽。如上文所言,某些“低级趣味”的图像经常性地在中世纪晚期的手抄本页边装饰中出现。例如人们会发现那个时代的手抄本中,人的肛门、排泄物等图像会经常性地出现,这让今天的人们无法理解,甚至颠覆了我们对那个宗教时代的理解。在曼宁(Kaitlin Manning)看来,不少图像的主要意图便在于评论、挑错、嘲讽某页手抄本中的文字内容。毕竟在这个时代,画工们的名字已经开始出现于手抄本的末页,他们已经开始具备较强的身份意识及专业认同感。在被允许的范围内,对字工的戏谑成为展示智慧及想象力的常见方式。

《乐园》 博斯 1490-1510年

结 论

怪诞的图像史可以追溯到更早的时候,令今天的人们感到诧异的是,为何它们可以在特定时代出现于诸多和宗教相关的书籍之中?基督教历来强调文字相对于图像的优先地位,那种违背常理的、天马行空的怪诞装饰图像也往往是违背教会戒律的。但教会内部也存在着对“图像运用”的争论,而对制图的控制也时紧时严,这也为上述怪诞页边装饰留下了生存的空间。

这一现象在中世纪晚期普遍出现,当然和自由城市的兴起及人文主义的繁荣相关,也体现出人的根本欲望,例如娱乐、消遣的欲望,例如对想象世界的兴趣……相对于被严格控制的壁画,抄本绘画无疑具有更明显的自由度与私密度:教会对它们的控制较为松弛,有些公共空间中不允许出现的图像也有可能在富裕主人的私人手抄本绘画中出现。不过更值得我们关注的却是人们在图像控制、图像制作与传播过程中微妙、复杂而普遍的意义争夺行为。所有那些潜在的,不愿或不能直接表述的意图,往往却以微妙的方式进行意义表达。对于教会来说,对图像的约束意味着降低意义失控的风险,前者需要尽量以文字、语言这样的媒介来明确教义的边界,强化社会结构的清晰性。但正如上文所阐述的那样,怪诞图像中体现出来的“诙谐”与“狂欢”,不仅仅发泄了人的消遣欲望,同时也潜在地以“反讽”的方式消解着已有的社会话语,挑战既定的社会结构。同样地,无论是艺术家对身份的炫耀、对想象力的展示,还是他们对“字工”的戏谑,无疑都是以意义争夺为诉求的。这里又回到了解构主义的立场,即意义永远是“不在场”的,因为所有参与者都不断地在对意义进行着争夺,“所指”似乎永远漂浮着,无法停歇。由此,所谓“反面的生活”:一方面,人们通过诙谐、狂欢的方式颠倒社会角色来暂时性地消解等级关系;但对于社会上层来说,“反面”的图像不过是以想象的方式对现实进行否定,它反倒是承认了既定的“现实”。

注释:

[1]“怪诞”也许可以和英文的grotesque一词相对应。英文的grotesque来源于grottesco,即grotte(洞室)+sco(表示“来源”的词根),因为16世纪时人们从罗马科洛西姆竞技场附近的奥皮亚山冈上找到一个洞室,洞室的墙壁上布满了各种不合常理的、令人惊异的图像,由此后来的人们将类似的审美形态称之为grottesco,即来源于洞室的东西。而这个洞室就是鼎鼎大名的“尼禄金宫”。

[2]巴克桑达尔:《意图的模式》,曹意强等译,第3页,中国美术学院出版社,1997年版。

[3]克莱纳等编著:《加德纳世界艺术史》,诸迪等译,第470页,中国青年出版社,2007年版。

[4]Matthew Kieran. Aesthetic Value: Beauty, Ugliness and Incoherence 1997.72 (281).

[5]Hunter Oatman: Naughty Nuns, Flatulent Monks, and Other Surprises of Sacred Medieval Manuscripts , www.collectorsweekly.com/articles/naughty-nuns-flatulent-monks-and-othersurprises-of-sacred-medieval-manuscripts/

[6]贡布里希:《秩序感——装饰艺术的心理学研究》,范景中等译,第303页,湖南科学技术出版社,2006年版。

[7]参见贡布里希:《秩序感——装饰艺术的心理学研究》,范景中等译,第303页,湖南科学技术出版社,2006年版。

[8]巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,见钱中文主编:《巴赫金全集》第5卷,向春仁、顾亚铃译,第161页,河北教育出版社,1998年版。

[9]Keith Moxey: "Hieronymus Bosch and the 'World Upside Down': The Case of The Garden of Earthly Delights," Visual Culture: Images and Interpretations, Wesleyan UP, Middletown,1994.

[10]基斯·莫克塞:《赫尔罗尼穆斯·博斯和“颠倒的世界”:〈世上快乐之园〉个案研究》,胡晓岚译。

[11]参见弗里德里克·利纳(Fredric Lyna)、苏珊·叙尔兹伯格(Suzanne Sulzberger)、沃尔特·吉布森(Walter Gibson)等人的研究。

参考文献:

[1]Visual Culture: Images and Interpretations, Wesleyan UP,Hanover, 1994.

[2]Hamel Christopher de: a History of Illuminated manuscripts,Phaidon, Oxfoed, 1986.

[3]Mikhail Bakhtin, Rabelais and his word, trans, Helene Iswolsky,Indiana UP, 1984.

[4]Hunter Oatman: Naughty Nuns, Flatulent Monks, and Other Surprises of Sacred Medieval Manuscripts.http://www.collectorsweekly.com/articles/naughty-nuns-flatulent-monksand-other-surprises-of-sacred-medieval-manuscripts/

[5]Christopher de Hamel: A History of Illuminated Manuscripts,Phaidon Press Ltd, 1997.

[6]弗雷德里克·巴比耶:《书籍的历史》,刘阳等译,广西师范大学出版社,2005年版。

[7]基斯·莫克塞:《赫尔罗尼穆斯·博斯和“颠倒的世界”:〈世上快乐之园〉个案研究》,胡晓岚译。

[8]潘诺夫斯基:《视觉艺术的含义》,傅志强译,辽宁人民出版社,1987年版。

[9]巴克桑达尔:《意图的模式》,曹意强等译,中国美术学院出版社,1997年版。

[10]克莱纳等编著:《加德纳世界艺术史》,诸迪等译,中国青年出版社,2007年版。

[11]贡布里希:《艺术发展史》,范景中译,天津人民美术出版社,1998年版。

[12]贡布里希:《秩序感——装饰艺术的心理学研究》,范景中等译,湖南科学技术出版社,2006年版。

[13]王慧萍:《怪物考:中世纪幻想艺术图文志》,湖北美术出版社,2015年版。

[14]陈平:《趣味的碰撞与融合——从中世纪抄本绘画看西方艺术的一体化》,载于《新美术》,1990年3月。