职业教育科研:激荡思想、理性成长

李玉静 程宇 董衍美

摘 要 改革开放以来,在政策的推动下,我国形成了覆盖高等院校、职业院校、政府机构、行业协会等不同层面的职业教育研究机构体系,构建起由本科-硕士-博士-博士后构成的完整的职业技术教育学学科体系,培养了一大批高层次职业教育研究人才,取得了丰硕的研究成果。相关研究主要集中在职业教育与经济社会发展之间的关系、职业教育基本理论、职业教育课程和教学改革、职业教育校企合作、职业教育政策发展和评析、国际职业教育发展、高等职业教育改革发展等九个方面。面向未来,需要加强研究的协同性,形成学术共同体,建设具有国际影响力的职业教育研究机构;增强研究的政策服务功能,加强与经济社会发展等领域协同发展的政策研究;加强原创性和职业教育本质问题的研究,实现职业教育的理论创新;引进云计算、大数据、社会学等领域的先进研究技术和方法;在面向世界、为我所用的基础上,研究和建构职业教育发展的中国模式和中国道路,增强中国职业教育在世界的影响力。

关键词 职业教育研究;职业教育现代化;知识基础;研究主体;研究方法

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2018)33-0006-14

改革开放以来,我国启动职业教育现代化进程,调整教育结构、大力发展职业教育成为教育改革发展的基本方针。经过40多年的发展,我国建成了世界上规模最大的职业教育体系,职业教育也为我国经济社会发展提供了数以亿计的人力资源支撑。在职业教育发展过程中,我国职业教育研究也获得了长足发展,职业教育科研队伍已经达到一定规模,取得了一批有影响力的研究成果,形成了很多新的职业教育发展理念,促进了职业教育思想的成长和实践的创新,为我国职业教育现代化提供了重要支撑。本研究主要从研究体系、研究领域等方面对改革开放以来我国职业教育研究事業的发展进行评析,并对新时代背景下我国职业教育研究事业的未来发展进行展望。

一、改革开放以来我国职业教育研究体系的发展

(一)政策支持:从持续推动到重点加强

改革开放以来,党和国家对职业教育研究工作给予高度重视,在不同时期的政策、法律等相关文件中都明确提出开展职业教育科研工作。

1979年3月23日至4月13日,教育部和中国社会科学院在北京联合召开全国第一次教育科学规划工作会议。会议指出,要真正把教育科学研究搞上去,教育科研工作要紧密联系实际,要解决教育工作中一些迫切需要解决的问题,加强教育科研基地和队伍建设。大会组织专家小组审议通过《教育科学发展规划纲要1978-1985年(草案)》[1],把教育结构改革和职业技术教育研究摆在重要地位[2]。《纲要》提出,要重点研究建立适应四个现代化需要的社会主义教育制度,进行中学教育结构改革的实验研究以及高中设置职业课程与训练制度的研究。

1985年5月15日至20日,中共中央、国务院

在北京召开改革开放后第一次全国教育工作会议。5月27日,《中共中央关于教育体制改革的决定》经中共中央政治局讨论通过,5月29日在《人民日报》公开发表。《决定》系统提出和阐明教育体制改革的指导思想、目标、任务和具体措施,要求调整中等教育结构,大力发展职业技术教育,逐步建立起一个从初级到高级、行业配套、结构合理又能与普通教育相互沟通的职业技术教育体系。职业教育事业的发展呼唤着科学研究,职业教育研究作为教育研究、社会研究、劳动就业研究方面的一个新领域,日益受到重视。《决定》发布后的第二年,在“六五”规划中第一次设立了职业教育重点研究课题[3]。

1993年2月26日,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》,提出进行办学、管理体制改革和招生就业制度改革。围绕这一重大变革,职业教育领域积极开展研究与实验。1996年颁行的《职业教育法》明确指出,“鼓励和组织职业教育的科学研究”。1998年国家教委《面向 21 世纪深化职业技术教育教学改革的原则意见》要求:“加强教学研究和教改实验,省地两级要加强职业教育科学研究和教学研究,教育行政部门要支持职业教育研究机构的工作,充分发挥他们的作用。”

1999年6月13日,为贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,教育部决定实施“面向21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”。为此,教育部职业教育与成人教育司研究确定200多个职业教育教学研究与开发课题,涉及四个方面:经济社会发展与劳动者和专门人才培养研究;中等职业教育教学理论研究;中等职业学校文化基础课课程改革方案研究;中等职业学校重点建设专业教学改革方案研究。1999年7月,教育部职业教育与成人教育司公布“面向21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”首批研究与开发项目118个。在此推动下,“九五”期间,职业教育研究取得较大进展。

2002年7月28日至30日,国务院在北京召开全国职业教育工作会议。8月28日印发《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》提出,要加强职业教育理论研究和政策研究,健全科学研究和教学研究机构,为职业教育宏观决策和职业学校改革与发展服务。2005年10月,国务院发布《关于大力发展职业教育的决定》,再次强调要加强职业教育科学研究工作,为职业教育宏观管理和职业院校改革与发展服务。

2014 年,国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》,提出“专科高等职业院校要密切产学研合作……重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级”。2015 年,教育部印发《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018 年)》,提出要“加强国家级、省级、市(地)级职业教育科研机构建设,加强高等职业教育改革发展的宏观决策研究和热点难点问题研究,开展指导教育教学改革和相关标准建设的理论研究。

(二)学科保障:从一枝独秀到百花齐放

在我国职业教育研究事业的发展过程中,职业教育学科建设与研究发展相互支撑、共同发展。一方面,职业教育研究成果和机构队伍的发展为学科建设提供了重要基础;另一方面,学科建设也一直为职业教育研究提供源源不断的学术人才支撑。1983年,“职业技术教育学”被国务院学位办公室列入专业目录,标志着我国职业技术教育学学科正式独立[4]。1987年10月,在全国教育科学规划领导小组下,建立起由94位同志组成的10个学科规划组,分别是教育基本理论、教育心理、教育史、比较教育、教育发展战略与教育管理、高等教育、普通教育、德育、职业技术教育、成人教育。职业教育学科规划组的建立标志着国家正式将职业技术教育研究纳入教育科学研究规划体系,职业教育科研事业开始走上系统化、规范化道路[5]。同年,我国第一个职业技术教育学硕士点在华东师范大学设立,次年招收我国首批职业技术教育学硕士研究生2人。1990年11月28日,经国务院学位委员会和国家教育委员会共同批准,正式发布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》。其中规定,在教育学一级学科门类中,设立职业技术教育学二级学科。《目录》的发布标志着我国学位制度开始走向成熟,同时也为国家按照合理的学科布局培养高层次人才奠定了基础。但是从20世纪80年代一直到90年代末,我国职业教育硕士学位点只有华东师范大学一家。

20世纪90年代末期以来,随着我国现代职业教育体系的逐步完善,我国职业教育学科建设和高层次研究人才培养得到较大发展。1998年,经国家学位委员会批准,天津大学取得职业技术教育学硕士学位授予权。2001年,我国第一个职业技术教育学博士点在华东师范大学设立,这在我国职业技术教育研究生教育史上具有标志性意义。该博士点设有职业技术教育、人力资源开发和比较职业技术教育三个研究方向,2002年开始在全国招生。2003年,天津职业技术师范大学在国内同类院校中第一个获得硕士学位授予权,2007年培养出我国首届“双师型”硕士研究生。2005年,北京师范大学设立职业技术教育学博士点。2006年,天津大学获得职业技术教育学博士学位授予权,这是全国首个由国务院学位委员会批准的职业技术教育学博士学位授权点。该博士点由天津大学职教学院联合教育部职业技术教育中心研究所共同申报,下设职业技术教育理论及应用、职业技术教育宏观管理与发展战略、比较职业技术教育三个研究方向,学制三年,从2006年开始招生。同年,西南大学设立职业技术教育学博士点。到 2006年,我国职业技术教育学博士点增加到10个,硕士点增加到 48个[6]。2007年,我国第一个职业技术教育学博士后科研流动站在华东师范大学设立,该站设有比较职业技术教育、职业培训与就业、职业技术教育原理、职业技术教育课程与教学论4个研究方向。2010年以来,我国职业教育学科体系得到进一步完善和发展。2013年,天津职业技术师范大学申报的“双师型”职教师资博士人才培养项目正式获得国务院学位委员会批准,成为我国第一个职教师资博士点。2015年4月,经国务院学位委员会审核批准,将教育硕士的培养目标扩展到中等职业技术教育教学及管理人员,7月国务院学位办印发《关于公布教育硕士(职业技术教育)专业学位研究生试点单位确认结果的通知》,明确了45家试点单位,并从2016年开始招生。至此,我国已构建起由本科-硕士-博士-博士后构成的完整的职业技术教育学学科体系,多层次人才培养格局形成。这些职业技术教育硕士和博士点培养出一大批基础扎实、专业化的职业教育研究人员,成长为我国职业教育研究事业的主体力量。

(三)机构队伍:从零星设置到覆盖广泛

研究机构和队伍是职业教育研究事业的主体力量,决定着职业教育研究的总体规模和影响力。政策法规的贯彻实施促进了职业教育科学研究事业的繁荣发展,也推动了职教研究机构的发展,我国逐步建立起国家、地方、学校三级,覆盖各个领域的职业教育科研機构和专业化研究队伍。

首先,我国一批高等院校建立了专门的职业教育研究机构。1983年4月15日,吉林职业师范学院职业教育研究所成立,这是我国较早成立的专门从事职业教育研究的独立机构之一。1989年,天津大学创建职业技术教育学院,这是全国首家设立职业技术教育学院的重点高校。20世纪90年代以来,随着高等职业教育的发展,一些高职院校逐步设立了独立的职业教育研究机构,这些研究机构也成为开展职业教育研究的重要力量。1994年4月,深圳职业技术学院技术和职业教育研究所成立,主要职责是根据深圳职业技术教育发展和学校发展的需要,对职教方针、政策法规和发展战略进行研究,为学校办学决策提供咨询;开展国际国内职教比较、校企合作办学、高等和中等职教教学,以及职业考核和师资培训等方面的研究。2002年3月25日,华东师范大学职业教育与成人教育研究所成立,该研究所由华东师范大学原职业技术教育研究所与原成人及继续教育研究所合并而成。2008年4月,上海师范大学批准成立高等职业教育研究所。

其次,我国一些地区建立了专门研究职业教育的机构。1985年6月10日,上海市教育局成立中专教育科学研究室。1989年1月6日,江苏省职业技术教育科学研究中心成立。1990年5月5日,四川省教委成立职业技术教育研究室。1987年,国家教委开始酝酿筹建国家职业技术教育研究所,作为发展我国职业教育的科学咨询与服务机构。后来,中德两国在探讨发展职业教育合作关系时,提出把职业教育研究所的建立作为一个合作项目。此后,经过多次协商,国家教委和德国经济合作部签署两国政府会谈纪要,德意志联邦共和国同意援助中国建立一个中央职业技术教育研究所。1990年4月,人事部以人中编函[1990]21号文批复国家教育委员会与劳动和社会保障部,同意设立职业技术教育中心研究所,由国家教委、劳动部共同领导和管理。1991年国家级的“职业技术教育中心研究所”正式成立;1993年,原中央教科所职教研究室并入该所。职业教育科研组织机构建设由此进入一个快速发展阶段,全国各省市相继建立职业教育研究机构和研究室。上海、辽宁、湖南、江苏、河北、北京等省市陆续建立了独立设置的省级职教科研机构,各省级教育科学研究所(院)也设立职教研究所(室)。1990年10月18日,经辽宁省编制委员会批准,辽宁省职业技术教育研究所建立。1991年6月1日,中德两国政府签署协议,辽宁省职业技术教育研究所被确定为中德两国政府在职业教育领域合作的项目单位。1991年,湖南省职业技术教育研究中心成立。1991年9月,北京市职业教育研究中心成立。2006年9月,经吉林省编办批准,吉林省职业教育研究中心成立。2011年2月,北京师范大学国家职业教育研究院成立,这是教育部在高校设立的第一个国家级职业教育研究机构。

除高等院校和行政部门的职业教育研究机构外,2006年9月,中国职业技术教育学会科研工作委员会成立,标志着我国社团系统职业教育研究机构的成立。目前,我国已经形成从部门到行业,从中央到地方,国家、地方、学校三级覆盖,由职业教育科研院所、高等院校职业教育科研机构、职业院校内设的职业教育研究部门、中国职业教育学会社团系统4支科研队伍组成的相互融合、相互协作的职业教育研究格局[7]。

(四)研究载体:多管齐下、百家争鸣

研究载体体现在两个方面,一是开展研究的载体,这里主要表现为研究项目的设立和开展;二是研究成果发布的载体,主要表现为职业教育学术期刊的发展。

在研究项目方面,我国从“六五”开始,将职业教育科研工作纳入国家教育科研规划,成立职业技术教育学科组。“六五”至“九五”4个阶段纳入国家教育科学规划的职教课题共有78项。从研究内容看,“六五”至“八五”期间,立项课题以办学管理体制、职教体系、发展战略、经费渠道、招生制度、毕业生就业等方面的宏观综合政策研究為主。“九五”规划课题涉及职业教育发展与整体改革、职业教育体系、职业指导与创业教育、农村地区职业教育改革发展、职业教育教学以及比较研究等问题。其中引人注目的是区域职教发展研究、职业教育课程和教学改革研究占很大部分,并进入实验研究阶段[8]。总体上看,“九五”期间规划课题的研究与职业教育事业的发展关系愈加紧密,更强调应用性。

新世纪以来,我国职业教育研究项目在数量上得到了进一步发展,2001-2015年间,教育学研究项目立项共6824项,其中职业教育项目442项(包括年度项目439项、后期资助3项),占总立项数的6.47%。从立项研究内容来看,职教理论与综述152项,办学体制机制50项,合计202项,占职业教育立项数的45.7%。这说明职教研究的重大理论和实践问题是国家支持研究的重点。此外,实训实习65项、院校管理63项,专业课程教学改革49项、职教人才培养模式39 项、师资队伍建设24项,这些都是职业院校办学的核心内容,说明国家支持研究如何提升技术技能型人才的培养质量[9]。在国家项目的基础上,各省(自治区、直辖市)还在省域范围内开展职业教育项目的研究工作,为地区职业教育发展服务。

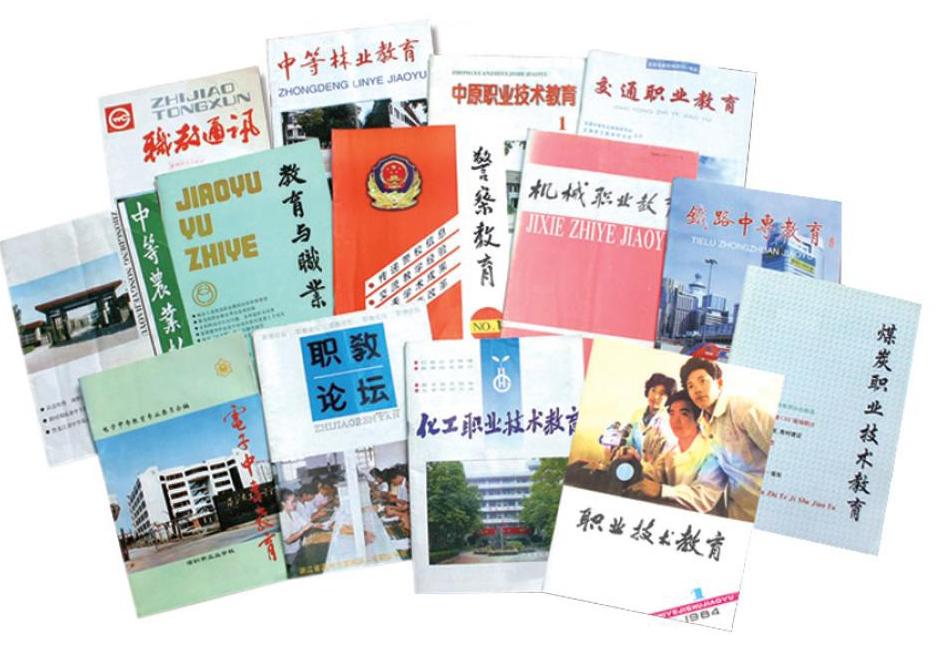

职业教育学术期刊是刊载、传播职业教育科研成果的重要载体。20世纪70年代末,我国政府通过全面改革开放启动现代化建设进程。调整教育结构、大力发展职业教育成为教育改革的基本方针。在这一背景下,职业教育学术期刊登上历史舞台,成为发布、交流职业教育学术研究成果的重要平台。1980年《技工教育》创刊,1984年更名为《职业技术教育》,这是新中国成立后创办的第一本职业教育学术期刊。20世纪80年代和90年代,随着我国职业教育的兴起,一些部委、地方及院校陆续创办了一批职教刊物。1985年5月,我国最早创办的职业教育期刊《教育与职业》在上海复刊。2010年,随着我国职业教育国际化的推进,由职业技术教育杂志社主编的第一本职教类英文期刊出版。经过40多年的发展,职教期刊已经成为职业教育研究的重要平台和职教发展的重要推动力量。目前全国共有各类期刊1.2万种,其中教育期刊1200余种,职教期刊300余种。我国职教期刊的办刊格局非常丰富,既有高等学校主办的综合性研究刊物,也有职业院校主办的教学性研究刊物;既有行政管理部门主办的以政策宣传为主的刊物,也有研究机构主办的学术性刊物;既有社会团体主办的刊物,也有出版部门主办的刊物,这些期刊为我国职业教育的改革与发展做出了很大贡献。

二、改革开放以来我国职业教育研究的关注领域

改革开放以来,在国家政策、研究队伍、研究载体的推动下,我国职业教育研究成果获得了长足发展。一方面,在各级各类期刊上发表的职业教育学术论文数量增长迅速,在中国知网上以“职业教育”为关键词进行检索,1980年以来共检索到文章33814篇,其中2000年以来检索到文章33605篇。另一方面,职业教育领域的学术专著出版也迅速增长,据不完全统计,改革开放后,我国出版的职业教育专著达到数百部。本部分以改革开放以来有影响力的项目、著作和论文为线索,试图梳理出40年来我国职业教育研究的核心主题和领域。

(一)职业教育与经济社会发展之间的关系

服务区域经济社会发展是职业教育作为一种区别于普通教育的类型教育的核心价值所在。改革开放以来,全面提高职业教育对于经济发展、社会和谐的贡献力是我国职业教育改革发展的重要目标。这方面的相关研究一直是研究者关注的重点。

辜胜阻提出,适应新型工业化发展的需要,我国职业教育需要在发展方向、目标规划、办学机制、教学模式及师资队伍建设等方面进行诸多改革[10]。沈超通过受职业教育群体与失业率以及受职业教育群体和收入的关系,分析了职业教育对于失业率和收入以及国民经济发展的影响[11]。2002年,牛征的专著《职业教育经济学研究》出版,该书是我国第一部从教育经济学角度系统研究职业教育资源配置及成本分担的著作,对职业教育资源配置及成本分担行为从不同角度进行实证分析,构建了职业教育资源配置及成本分担研究的理论框架[12]。余祖光根据终身教育的原则,审视了我国职业教育的扶贫助困功能,结论是以构建终身职业技术教育与培训体系为目标,实现教育观念的更新、教育发展目标的调整以及教育、经济、就业政策的合理组合[13]。楼世洲以工业化进程中职业教育与工业的互动关系研究作为核心内容和贯彻始终的主线,以近代长三角地区的江、浙、沪为主要研究对象,运用经济史研究中的因素论方法,揭示了近代工业化进程中处在不同发展阶段的劳动力结构特点,以及职业教育与工业的互动二者之间的深层关系[14]。

2008年,中国第一本《职业教育社会学》出版。该书试图建立职业教育学与社会学之间的交叉学科体系框架,系统研究职业教育的社会学特征,为职业教育学学科建设奠定一定的社会学基础。书中认为,职业教育社会学主要研究职业教育与社会之间的互动关系,其产生的理论基础包括职业教育理论、社会学理论和经济学理论,实践基础则在于职业教育事业的不断发展以及职业教育问题的不断出现[15]。

曹洪健、周楠专门对职业教育在社会分层中的作用进行了研究,研究提出,在教育体制、教育管理制度及社会传统文化观念的外部作用下,职业教育通过教育教学的过程(包括知识的选择、传递及教师在这一过程中表现出来的对学生的成就期望等)和学校教育文化的浸染(包括学生同辈群体身份文化和学校目标层次定位等)而对学生的发展发挥作用,从而产出职业教育的教育成果[16]。张原将职业教育与人才强国战略相联系,运用比较研究的方法,基于工业化进程客观评估我国职业教育的现实状况和未来趋势,指出目前职业教育体系与中国人才强国战略存在的诸多方面差距,未来我国必须结合工业化进程稳步构建相应的保障机制,解决现代职业教育体系发展面临的问题[17]。陈鹏、庞学光等专门对“中国制造2025”背景下的职业教育发展进行了探讨。研究认为,在中国经济发展进入新常态、产业结构转型升级的背景下,职业教育必须要提升内涵质量,培养具有综合职业素质的职业人[18]。

(二)职业教育基本理论研究和学科建设

作为教育学的一门分支学科,职业技术教育独立学科体系的建立是学者们很早就开始关注的领域。1983年,“技术和职业教育的研究”被批准为全国教育科学“六五”规划教育部重点课题,开展了技术和职业教育理论及发展简史、中等教育、职业教育、技工教育、就业培训等专题研究,并提出如下觀点:社会主义经济建设需要大批专业技术人才,需要结合中国经济发展实际开展职业技术教育;在教育部门、劳动部门、职业学校多方联合的基础上,共同开展职业教育研究;构建“两大类型、多种层次、自成序列”的职业教育体系;加快进行职业教育管理体制的改革[19]。

20世纪80年代初,北京师范大学高奇教授最早在教育系高年级学生中开设职业教育概论选修课。1984年,天津职业技术师范学院(1979年名为天津技工师范学院,1984年更名为天津职业技术师范学院,2003年更名为天津工程师范学院)开设职业教育概论课程,将高奇的讲义作为职业教育管理系的必修课教材。虽然没有公开出版,但也标志着我国第一部职业技术教育理论著述《职业技术教育概论》诞生。此后,经过“六五”“七五”“八五”“九五”规划,我国在职业教育基本理论方面形成一系列专著,包括《职业技术教育学》(刘春生主编)、《我的教育观·职业技术教育卷》(孟广平主编)、《职业教育原理》(高奇主编)、《职业教育与社会发展研究》(钱民辉主编)、《职业技术教育新论》(马庆发主编)、《职业教育概论》(杨达生主编)、《职业教育论》(常晓宝、黄飞编)等。1986年,由教育部委托东北师范大学梁忠义主编的《职业技术教育手册》由东北师范大学出版社出版,这也是新中国成立后我国第一部职业教育工具书。1995年,纪芝信主编的《职业技术教育学》由福建教育出版社出版,全书共20章, 包括职教基本原理,职教宏观规划与管理,国外职教的改革与发展,职业技术学校的师生、教学、体育、美育、职业指导与就业,农村职教,职业教育评价等内容[20]。

进入新世纪后,相关研究者从不同角度对职业教育进行了深入研究。欧阳河利用文献分析方式,对职业教育的本质属性、地位和作用、与人和社会的关系进行了深入探讨。研究认为,职业教育的本质是培养技术应用型、技能型人才,本质属性是技术技能职业性[21]。杨金土用以人为本的思想观照职业教育的价值,系统揭示了以人为本职业教育价值观的内涵,提出在中国职业教育发展进程中,观念和制度创新比增加经费投入更重要、更紧迫,也更有效[22]。姜大源提出,职业教育作为一种教育类型,有着不同于普通教育的类型特征:基于多元智能的人才观、基于能力本位的教育观、基于全面发展的能力观、基于职业属性的专业观、基于工作过程的课程观、基于行动导向的教学观、基于学习情境的建设观、基于整体思考的评价观、基于生命发展的基础观、基于技术应用的层次观和基于弹性管理的学制观[23]。要把关于职业和职业教育至关重要的“所有的认识”看成另一类科学,并在此基础上创建一门独立的学科理论。从职业教育的视域,一是对实际的职业劳动所运用的具体知识和方法知识的研究与系统化;二是对实用的相关科学需阐述的具体知识和方法知识的研究和系统化,涉及工作过程与学习过程的集成;三是职业领域教学论的研究涉及职业教育的教学过程[24] 。

米靖以历史和学科为经纬,回顾了中国内地20余年来职业技术教育学的长足发展和成就[25]。徐国庆提出,职业教育原理是与职业教育其他分支学科相并立的,有着自己特有的研究内容与风格的学科。这应当是职业教育原理在职业教育学科体系中的合理定位[26]。黄尧主编的《职业教育学——原理与应用》广泛吸收和借鉴古今中外职业教育发展的理论与有益做法,总结和研究新中国60年来尤其是改革开放30年来社会变革中职业教育改革发展的成就和经验,探索和建立有中国特色的职业教育理论体系[27]。周明星编写的《中国职业教育学科发展30年(1978-2008)》尝试勾勒我国改革开放以来职业技术教育学科发展的主要轨迹,书中提出未来职业技术教育学学科研究的发展方向是突出创新性、系统性和理论性[28]。徐平利的专著《职业教育的历史逻辑和哲学基础》结合多学科知识,从历史发展方位线形透视“职业教育是什么”的问题,追寻人的生存价值和职业意义。职业教育的动力机制源于基本的人性与社会,成形得力于众多的“职业志趣”与“市场需求”等因素[29]。

(三)农村职业教育的改革发展

改革开放以来,在我国职业教育发展中,农村地区一直是我国职业教育的重点地区,相关研究也成为学者关注的重点领域。1983年,国家社会科学基金“六五”规划教育学重点课题“中国农村教育的研究”立项。课题组开展新中国建国以来规模较大的一次农村教育调查,对全国具有代表性的13个县进行调研后,撰写出一系列调查报告。1987年7月,全国第三次教育科学规划会议召开。规划领导小组把县以下农村教育综合性整体改革研究摆在重要位置,确定一批农村教育整体(或综合)改革研究课题。1991年,国家社会科学基金“八五”规划教育学重点课题“中国农业教育发展战略研究”立项。课题提出中国农业教育到2000年和2010年发展的总体战略目标,对21世纪初我国农业教育体系的总体框架进行规划。其主要结论包括:重点突出发展农业职业技术教育,调整和建立初等、中等和高等农业职业技术教育体系;建立起普通高等农业教育与职业技术教育相互沟通的渠道[30]。1996年,全国教育科学“九五”规划国家重点课题“21世纪初中部地区农村职业教育发展理论和模式的研究与实验”立项。课题由湖南省教委副主任蒋作斌主持,课题围绕办学体制、质量效益、政府统筹、教学改革、服务体系、招生就业和政策服务等,提出农村职业教育“三维一调节”的发展理论框架和对策建议[31]。

新世纪以来,围绕新型职业农民培养、乡村振兴、县域经济发展等领域,相关研究者开展了一系列研究。李水山利用调查问卷对有代表性的区域农村教育情况进行摸底,分析农村职业教育发展中的主要症结、农村基础教育与职业教育结合的基本问题、农村职业教育课程与教材设计的基本状况等[32]。徐长发探讨了乡村职业教育在新形势下的科学发展、分类分区、比较优势、统筹规划、因地制宜、协调发展等问题[33]。汤生玲、曹晔编写的《农村职业教育论》构建了有别于职业教育学(包括教育学)、具有相对独立性的农村职业教育学科体系,首次提出并进行了“三类地区农村职业教育”和“农村职业教育中的政府”等内容的研究[34]。

于伟等对我国县域高中阶段职业教育的发展与改革情况进行了调查研究。研究认为,从政府功能的公共性出发,应以“强化政府行为为核心,加大职业投入为保障,完善就业市场准入制度和改革人才培养模式为突破点”,作为新形势下农村职业教育的发展策略,促进农村职业教育更好地服务于农村经济社会发展[35]。韩俊提出要强化农村职业教育的公共性,增加对职业教育的预算支出,引导企业和社会资本投资农村职业教育[36]。陈华宇、姜楠在构建农民职业教育评价体系的基础上,从教育对象、教育条件和教育效果三个维度,全面分析了我国农民职教发展的总体状况和区域差异[37]。任远通过对农民工收入教育回报率和工龄回报率的实证分析,阐明人力资本对农民工收入的影响,并尝试建立更加适应农民工需求的学历教育和职业培训体系[38]。马建富提出,要真正解决我国农村的相对贫困、发展贫困问题,仅仅依靠通过经济增长的途径难以实现,关键还在于教育,核心在于给予农民及其子弟合适的职业教育培训[39]。

曲铁华、王怡从认识、投入、体制、市场等方面深入分析60年农村职业教育发展历程,研究建议,国家必须积极承担起农村职业教育的主要责任,把发展农村职业教育与繁荣社会经济、促进劳动力转移、消除贫困、维护农村社会稳定、建设先进文化紧密结合起来[40]。刘洪银认为,农村中职教育承担着未成年人保护、新生劳动力就业以及农村劳动力技能素质提升的社会责任。国家实行农村中职义务教育具有经济能力可行性和财政能力可行性。建议国家将下一步拟实施的农村中职免费教育升级为“9+X”义务教育,在试点基础上从东部到中西部地区逐步推行[41]。邬志辉专门探讨了农村职业教育战略转型,首先,要确立“面向农村”的职业教育新理念,即职业教育要面向各地现代特色生态农业体系建设和新农村建设,面向农村富余劳动力的转移及国家急缺的技术型人才。其次,要确立“城乡统筹”的职业教育新思维,即建立城乡统一的劳动力就业培训体系、城乡一体化的职业教育管理体制和劳动力就业制度[42]。2010年以来,新型职业农民培养成为农村职业教育的核心关注点,如马建富研究了职业教育与新型职业农民培育的关系、新型职业农民的素质模型及培育理念等问题[43]。

(四)职业教育课程和教学改革

课程和教学是职业教育实施的核心要素,也是我国职业教育研究的核心关注点。适应职业教育改革向重视质量和效益转移的趋势,职业教育课程和教学改革在“九五”期间受到重视。1996年,全国教育科学“九五”规划教育部重点课题“职业技术教育课程改革与教材建设研究与实验”立项。课题以上海市启动的课程改革与教材建设工程为研究和服务对象,开展一系列实验,把理论研究成果应用到课程改革实验程序和方案制定、新教材编写、审定及实验、评价总结、教师培训等环节,在提升职业教育理论研究水平的同时强化职教研究成果的实际应用价值。1999年,蒋乃平主编的《“宽基础、活模块”的理论与实践》出版,该书是在借鉴国外职业教育课程理论,有选择地继承我国中等职业教育课程体系的传统,为适应未来时代要求而进行系统研究基础上的成果集锦。

新世纪以来,随着职业教育内涵建设的加强,关于职业教育课程和教学的研究进一步深化。赵志群根据科学技术和职业活动的复杂化趋势,引入行动导向、社会性学习和组织学习三个理论,阐释现代职业学习规律[44]。杨进着眼于经济发展和职业教育体制、制度创新,全面阐述中等职业教育教学改革和课程建设领域必须以学生为主体,实现教学过程行动化,促进质量评价的社会化,提高职业教育的质量和效益[45]。姜大源认为,职业教育专业教学的最大特点是教学过程与相关领域行动过程的一致性,职业教育的专业教学要以该专业所对应的典型职业活动为导向,职业教育应构建有别于普通教育教学论的专业教学论[46]。陈永芳提出构建职业教育专业教学论,专业教学论研究和教学的对象不仅是专业学科知识,更重要的是建立专业领域中职业教育、劳动(工作)与技术之间复杂的相互联系[47]。徐国庆围绕学科论与职业论、普通论与专业论、基础论与实用论基于概念与原理层面探索建构具有范式功能的职业教育课程理论[48]。他将我国职业教育改革与发展的三大关键领域——课程、教学与教师综合起来研究,在其相互作用的视野中寻求对这三大领域的系统理解[49]。

(五)深入推进职业教育校企合作、产教融合

校企合作作为实现职业教育人才培养模式改革的突破点,一直是我国职业教育研究的核心关注领域。陈啸提出,高等职业教育最显著的特征是校企合作,应走产学研结合的人才培养道路[50]。胡延华从经济学的角度解释高职院校校企合作的实质,提出校企合作、产学结合的人才培养道路是高职教育的明显特征[51]。邢晖提出,“合作”发展是社会进步的一大动力机制,校企合作是新形势下学校和企业发展的战略诉求。为促进校企合作更好更快地发展,建议政府要统筹,机制要配套,管理要跟進,科研要伴随,中介要服务[52]。霍丽娟在资源依赖理论框架下,对校企合作的基础以及双方在合作中对资源的相互依赖性、依赖性结构以及合作双方受到的影响进行分析,描述了在我国高职院校校企合作关系的建立和维系的不同时期,双方资源依赖的程度和结构的特点,并对关系建立的难易程度、关系的稳定性、院校受到的影响以及合作成效的影响因素进行了探讨[53]。

近年来,现代学徒制作为实现职业教育工学结合的有效途径成为学者的重要关注点,特别是自2014年2月国务院总理李克强提出“开展校企联合招生、联合培养的现代学徒制试点”以来,关于现代学徒制的研究呈现井喷态势。在中国知网检索学徒制研究文献,2014 年有243条,2015 年有843 条,2016 年有651 条,总体来看,这些研究主要集中在如下方面:一是关于现代学徒制本质属性、内涵等基本理论的研究。赵志群认为,所谓“现代学徒制度”是将传统的学徒培训方式与现代学校教育相结合的一种“学校与企业合作式的职业教育制度”。徐国庆认为,现代学徒制有四个本质特征:是基于稳固师徒关系的技术实践能力学习方式;是针对现代工业与服务业中技术技能人才培养的学徒制;是新型师徒学习方式与学校职业教育相结合的人才培养模式;是一种基于现代职业教育的技术技能人才培养制度。二是关于现代学徒制实施模式及运行机制的研究,胡秀锦提出,现代学徒制是以校企合作为基础,以学生(学徒)培养为核心,以课程为纽带,以学校、企业的深度参与和教师、师傅的深入指导为支撑的人才培养模式。三是关于现代学徒制实践探索的研究。如赵鹏飞以一个职业院校的实践经验为例,认为实施现代学徒制必须创造两个大的环境条件——政策环境条件和内涵环境条件。四是关于其他国家现代学徒制发展的研究。如关晶专门撰写了题为《西方学徒制研究——兼论对我国职业教育的借鉴》的博士毕业论文,对西方国家现代学徒制的历史以及以英国和德国为代表的现代学徒制的特征进行了系统分析。十八大以来,深入推进职业教育校企合作、产教融合成为我国职业教育改革发展的核心关注点,这也成为研究者关注的核心领域。

(六)建设层次完善、衔接沟通的现代职业教育体系

追溯我国职业教育现代化的历程,从20世纪80年代起,建立完善的体系就一直是我国职业教育改革发展的重要目标。20世纪90年代以来,随着我国高等职业教育的发展,关于职业教育体系建设的探讨成为职业教育研究的核心领域。

厉以贤全面阐释了终身教育体系的内涵,并提出作为体系的终身教育,在实施过程中需要强调基于各种形式并又超越这些形式的全面组织的原则[54]。吴晓义认为,终身学习是在终身教育思想基础上形成的一种强调学习者的主体地位、主张为社会成员终生不断的学习提供个性化服务的教育理念。其推广和实施必然要求充分利用各种社会资源的教育功能,实现学校教育与社会培训的沟通及衔接[55]。姜大源研究指出,现代职业教育体系的构建必须在对职业教育规律和本质深入研究的基础之上把握以下三个基本问题:一是技能(教育)与技术(教育)的内涵;二是中等职业教育与高等职业教育的异同;三是职业教育与普通教育等值。他建议,建成一个涵盖普通教育、职业教育以及与之等值的学历(学位)资格与职业资格(包括通过非正规或非正式学习,例如培训获得的学历资格或职业资格)的国家资格框架,进而在这个国家资格框架内,实现同层次各类教育真正意义上的等值[56]。教育部教育规划与战略研究理事会秘书处撰写的《建设中国特色、世界水平的现代职业教育体系》对现代职业教育体系建设的各个领域进行了研究,提出要把握经济、产业、职业结构变化对技能人才培养需求的影响,用终身教育的理念改造职业教育制度和体系,使职业教育更具多样性、灵活性和开放性,促进各级各类教育协调发展、沟通衔接,构建技能人才成长的立交桥[57]。

发展本科层次职业教育是完善职业教育体系的一个关键环节,新世纪以来成为学界的关注重点。杨金土提出,“本科教育类型的多样化并追求教育类型结构的合理化,是20世纪下半叶世界高等教育改革发展的共同趋势,是社会发展的必然”。确立高等职业技术教育在中国本科层次的应有地位,是中国实现现代化建设目标的客观需求[58]。史秋衡、王爱萍提出,应用型本科教育是在科技发展和高等教育由精英教育向大众化教育转变过程中形成的一种新的教育类型,是相对于理论型本科教育、实用技术型教育而言的,是以培养知识、能力和素质全面而协调发展,面向生产、建设、管理、服务一线的高级应用型人才为目标定位的高等教育。应用型本科教育的基本特征主要体现为:定“性”在行业,定“向”在应用,定“格”在复合,定“点”在实践[59]。韩学军提出构建中国特色的职业类高等教育体系的设想,初步勾画应用型创新人才培养模式的逻辑框架及其实践途径[60]。顾永安认为,新建本科院校转型发展的目标归宿应该是应用型品牌大学。应用型品牌大学有两个显著特征:一是应用型大学,二是品牌大学。办应用型大学,是新建本科院校在高等教育大众化背景下的必然选择,其核心是强调通过培养应用型人才和提供应用技术研究参与社会进步[61]。钟秉林提出,引导部分地方普通本科高校向应用型转型发展是我国经济发展方式转变、产业结构转型升级、解决新增劳动力就业结构性矛盾的迫切要求。政府应在完善高校分类与评价体系、监督相关法律法规落实、整合配套制度和改革项目、引导试点院校加强内涵建设等方面加大力度[62]。

在体系建设方面,关于不同层次职业教育衔接的探讨也成为相关研究关注的重要问题。有学者专门探讨了高职专科与应用型本科的衔接问题。鲁武霞提出,推动高职专科与应用型本科相互衔接融通,是政府、学校和市场等多种因素和多维力量相互作用的必然结果,迫切需要通过政府的政策主导与制度统筹为“衔接”提供制度保障,从而稳步推进本科职业教育制度和现代职业教育体系的建设[63]。

(七)我国职业教育政策发展和评析

对我国职业教育发展政策、历程的记录、反思和评析,一直是中国职业教育学者的重要关注点。张力提出,职业教育应该贯穿中等教育、高等教育乃至人的一生,其核心是就业教育、谋生教育和生涯教育[64]。马振华、张宇提出,坚持以就业为导向,是实现职业教育服务就业、服务经济社会发展的根本要求,也是深化职业教育改革、加快职业教育发展的必然选择[65]。史秋衡提出,中国职业教育中长期发展亟待形成两个层面的发展策略:职业教育对自身理想追求的环境建设与兼顾对大学理念冲击的回应;国家制度设计优先与兼顾学校发展规划、市场需求[66]。王继平主编的《中国教育改革大系:职业教育卷》从体系建设、制度建设、体制机制、内涵建设、基础能力、服务体系和对外开放等方面全面回顾了中国职业教育发展历程,以改革为主线,结合当时的社会背景,对主要领域的改革进行客观分析和评述[67]。2005年以来,石伟平主编的“现代职业教育研究丛书”由上海教育出版社出版。该套丛书由《职业教育原理》(徐国庆著)、《职业教育课程开发技术》(石伟平、徐国庆著)、《实践导向职业教育课程研究:技术学范式》(徐国庆著)、《比较高等职业教育:发展与变革》(匡瑛著)、《时代特征与职业教育创新》(石伟平著)等论著组成。丛书以我国职业教育改革发展中的实践问题为中心,展开了深入探讨。2007年,于志晶主编的“中国职业技术教育发展报告丛书”出版。该套从书包括《区域战略——地方职业教育发展报告》《转轨破题——新时期职业教育热点报告》《好学校是怎样诞生的——高等职业学校办学实践报告》《好學校是怎样诞生的——中等职业学校办学实践报告》《见证——中国职业教育年度热点报告》《回眸——中国职业教育历史报告》《职教魂——中国职业教育人物报告》《学界之音——职业教育学术活动报告》《管理之举——职业教育行政推动报告》《泪落无声——职业学校贫困生特别报告》等11卷,从各个角度展示我国职业教育的发展历程。2015年,“中国现代职业教育发展报告丛书”出版,记录了2007-2014年间中国职业教育的发展历程,强调这一时期我国职业教育发展的基本特质和思想历程。于志晶等撰写的《从职教大国迈向职教强国——中国职业教育2030 研究报告》在总结经验、研判形势和变化、分析国家战略走向的基础上,从实证的角度,回答中国职业教育发展的基础是什么,道路是什么,未来挑战在哪里,2030年中国职业教育将是一幅怎样的图景[68]。

(八)国际社会职业教育发展理念、经验和举措

在我国职业教育现代化进程中,由于起步较晚,20世纪70年代末至80年代初,随着国门开放,对于发达国家经验的学习和借鉴成为我国职业教育发展的重要参照。从这时起,我国职业教育学者开始了对国外职业教育成功经验的引介,其中最有代表性的是人民教育出版社组织编写并于1979年出版的《中等职业技术教育》,该书对国外中等职业技术教育的发展进行选择性介绍。此后,我国又陆续出版一些介绍国外职业教育发展的译著,包括人民教育出版社1984年出版的《生产劳动教育与职业教育》,该书对20世纪70年代苏联、日本、法国、东德、泰国和新西兰等国的职业教育和职业指导进行研究;中国企业管理协会编撰的《西德职业教育》(企业管理出版社,1980 年版)对西德职业教育加以介绍和分析;国家劳动总局编译的《东欧三国培训体制的演变》(劳动出版社,1981年版)、《法国、联邦德国、英国培训事业的十年(1968-1978)》(劳动人事出版社,1985年版)等陆续出版。20世纪90年代以来,我国学者开始对更多发达国家的职业教育进行更加深入的比较分析,试图将国外先进的模式引进到我国职业教育实践中,在这一过程中形成了很多有价值的研究成果。1990年9月1日,由东北师范大学梁忠义和华东师范大学金含芬共同编写的《七国职业技术教育》出版。1991年,国家社会科学基金“八五”规划教育学重点课题“借鉴德国双元制经验,促进中国职业技术教育改革的研究与实验”立项。这是“八五”期间唯一一项职业技术教育类国家级重点课题。课题研究德国“双元制”职业教育的经验,并结合中国实际,在苏州、无锡、常州、沙市、芜湖、沈阳6城市进行了“国外职业教育经验的本土化”试点[69]。此后,我国学者在比较职业教育领域又陆续出版了一系列成果,比较有代表性的有《世纪之交的国际职业教育》《历史与现状——德国双元制职业教育》《面向未来的探索——双元制职业教育在中国的实践》《瑞士职业教育》《德国高等职业教育》《借鉴德国双元制职业教育的理论与实践》《比较职业技术教育》等。

新世纪以来,相关研究者还从不同方面对国际职业教育发展进行了研究。2002年,由刘来泉选译的《世界技术与职业教育纵览——来自联合国教科文组织的报告》由高等教育出版社出版。该书翻译选编联合国教科文组织通过的有关技术与职业教育的国际公约、建议,重要国际会议的文件及其提供的最新经验等。姜大源主编的《当代德国职业教育主流教学思想研究:理论、实践与创新》对德国职业教育深层次的哲学思想和理性思维进行研究[70]。匡瑛从比较教育的角度系统论述了高等职业教育的发展与变革,重点阐述我国高职的热点问题,从国际比较的维度尝试寻求解决方案,并试图考虑不同方案的优缺点和适用性。吴雪萍对丹麦、芬兰、挪威、瑞典、德国、法国、英国、荷兰、南非、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、印度、日本、韩国、中国等17个国家的职业技术教育历史发展、现行制度、特点以及改革和发展趋势作了系统研究,并在国别研究的基础上,对世界职业技术教育的总体发展作了回顧与展望[71]。翟海魂对19世纪末以来英国中等职业教育产生、发展与变革过程作了研究,论述了英国中等职业教育落后与其经济衰退的内在联系,并通过反思我国职业教育的现状,提出从中汲取的经验、教训以及进一步改革和发展我国中等职业教育的建议[72]。李继延从宏观经济、区域经济、产业结构与职业教育的内在联系方面入手,结合国际发达国家职业教育近年发展的最新趋势,对其历史演变及趋势进行梳理,为我国职业教育体系构建提供参考[73]。

(九)高等职业教育发展战略和路径

20世纪90年代以来,随着高等职业院校的发展,高等职业教育成为我国职业教育研究的重点,研究著作和论文呈现井喷态势。张尧学针对高等职业教育虽异军突起,但定位比较模糊等问题,明确提出“高职是一种类型的教育”[74]。韦进通过深入企业调查、整体抽样,用回归分析方法建立数学模型,得出结论:同普通高校毕业生相比,那些能够在对口专业就业的高职毕业生有较高的工作满意度,带来较高的劳动生产率,从而取得较高的经济效益[75]。王明伦围绕“发展”这一主线,从背景、定位、概念、规模、机构、质量、体制、评价、目标、课程、趋势等方面系统研究了高等职业教育,试图构建高等职业教育发展的理论体系[76]。冯增俊提出,高职教育必须在坚持高等技艺性教育发展的基础上,推进技艺与人文结合,走从纯粹技艺性到技艺与研发结合再到技艺、研发与学术性应用融合一体的新高职教育发展道路[77]。周宁宁著的《高等职业教育立法研究》在厘清高等职业教育立法的基本原理,借鉴发达国家高职立法经验的基础上,确立中国高等职业教育发展的法治模式[78]。马树超著的《中国高等职业教育——历史的抉择》以高等职业教育历史进程与发展内涵相结合为主线,全面系统地分析了我国高等职业教育的历史发展、现实状况以及战略思考,阐明了中国高等职业教育的发展是当代中国社会经济发展的历史必然选择[79]。郭扬的《中国高等职业教育史纲》抓住19世纪60年代洋务运动时期实业学堂的兴起、20世纪80年代改革开放初期地方职业大学的诞生、21世纪科学发展观指导下示范建设引领模式转型三个关键性节点,将高职教育的发展分为“前史”“本史”“今史”三个阶段,从不同时期国家战略层面上的宏观政策来研究高等职业教育发展[80]。刘洪一立足东部经济发达地区,探讨了高职教育实现内涵发展、创新发展的路径,提出适应区域经济和社会发展需要,合理调整规模和速度,建立与区域产业结构相适应的体系,走区域发展和特色之路,是中国高职教育实现内涵发展、创新发展的合力选择[81]。丁金昌提出,高等职业教育的人才培养目标是以技术型人才为主,“产教研”结合是高等职业教育培养技术型人才的基本途径。高职院校人才培养思路主要包括以下几个方面:一是明确高职院校的培养目标为技术型人才。二是形成高职院校走产学研结合之路的办学模式。三是构建以专业技术应用能力为主线的课程体系。四是建立“三个课堂”有机结合的育人体系。五是建设适合于技术型人才培养的保障条件[82]。

三、我国职业教育研究的特征和展望

从我国职业教育研究的发展历程来看,我国职业教育研究的发展是与整个职业教育事业的发展相伴而生的。一方面,职业教育事业的发展对职业教育研究提出了更高的要求和问题源;另一方面,职业教育研究也对职业教育事业的科学发展提供了巨大支撑,促进了我国的职业教育现代化进程。

(一)在现有研究机构和队伍的基础上,进一步加强研究的协同性,形成学术共同体,建设具有国际影响力的职业教育研究机构

回顾40年来我国职业教育研究事业的发展,我国已经形成涉及高等院校、职业院校、政府机构、行业协会等不同层面的职业教育研究机构格局,具有一大批专兼职相结合的庞大的研究队伍。但是,大部分研究还处于各自为政、相对独立的研究状态,研究人员根据自己的研究兴趣开展研究、设计研究项目,不同研究人员及不同研究机构间的合作性研究较少,这造成整个职业教育研究成果的水平不够高,难以产生具有重大影响力的标志性研究成果。因此,在新的时代背景下,为进一步推动职业教育研究事业的发展,我国应加强相关的制度建设,引导职业教育研究机构和人员加强协作,组建学术共同体,针对我国职业教育改革发展中的重大问题,开展协作性研究。目前来看,我国已出现一些综合性职业教育研究机构,将学术研究、政策咨询、知识传播与文化建设等多方面功能相结合,这将成为我国职业教育研究机构的重要发展方向。相关政府部门应加强政策和制度设计,支持并引导这些具有发展潜力、基础较好的研究机构以开放的视野、更高的定位开展职业教育研究,加强数据库、文献库、史料库等研究平台和工具建设,打造我国职业教育研究制高点,建成具有国际影响力的职业教育研究机构。

(二)进一步提升研究的政策导向性,加强与经济社会发展等领域协同发展的政策和制度研究,服务于我国职业教育政策和制度体系的现代化

从我国职业教育的发展历程来看,政府主导是中国职业教育发展的主要方式,政策推进是政府主导的主要内容。改革开放以来,每当经济社会发展的关键时期,党和政府总要做出战略部署,出台重大政策举措,推动职业教育与经济社会发展相适应,这是中国职业教育发展的重要经验。正如有的研究者提出,中国职业教育的发展不是盲目的而是自觉的,不是自发的而是有目的的。不断发展的延续、新形势的驱动、国家政策的推动,三者叠加构成了中国职业教育发展的基本逻辑[83]。适应这一特点,我国职业教育研究的主题和领域也具有明显的政策导向性,这表现在我国职业教育学者对于职教政策热点具有较强的敏感性,政策发展的重点往往就是职业教育研究的聚焦主题,服务政策发展是中国职业教育研究者的自觉使命。如新世纪以来,发展高等职业教育,建设现代职业教育体系,加强校企合作、产教融合,培养工匠精神等方面都是我国职业教育改革发展的重点,我国职业教育研究在这些领域的成果也最为丰硕。

经过多年的发展,职业教育已经成为我国社会和教育发展的重要政策领域,其社会公共属性越来越突出,相关利益群体日益复杂,与经济社会发展和公共需求的关系越来越密切。但是,受经济变化、人口结构、社会发展、科学技术、环境危机等多种外部因素的影响,职业教育改革与发展所处的国内外环境越来越复杂,这对职业教育决策的科学性提出了更高要求。因此,新时代背景下充分发挥职业教育研究的政策导向功能,提升研究的服务意识,加强研究的政策针对性和实效性仍然是我国职业教育研究面临的紧迫任务[84]。未来,需要进一步从经济学、社会学、人口学等不同学科角度加强研究,同时,加强关于职业教育改革发展关键制度的研究,服务于我国职业教育政策和制度体系的现代化。

(三)在注重学科建构的基础上,进一步加强关于职业教育本质问题的原创性研究,推进我国职业教育理论体系的创新和现代化

追溯中国职业教育研究的成果,从职业教育萌芽发展的民国时期,一直到现在,在历史变迁的长河中,关于职业教育学基本原理的研究是我国职业教育研究者的自觉追求,其主要目标是建构独立的职业教育学科。1983年,“职业技术教育学”被国务院学位办公室列入专业目录,标志着我国职业技术教育学学科正式独立。20世纪80年代,我国诞生了第一部职业技术教育理论著述《职业技术教育概论》。此后,经过“六五”“七五”“八五”“九五”规劃,我国在职业教育基本理论方面形成一系列专著。20世纪90年代以来,在职业教育基本理论研究的基础上,相关学者在职业教育历史学、社会学、经济学、教学论等领域又形成了一系列研究成果。新世纪以来,我国职业教育研究者一直为职业教育学科正名。但总体来看,与高等教育、基础教育等领域相比,我国职业教育在理论研究方面的成果偏少,没有形成自己独特的研究范式和学科框架。因此,未来我国职业教育研究需要进一步从职业教育作为一种独特教育类型的角度,从职业教育的核心与本质问题出发,以一种更加开放的视野,从多学科的宏阔理论视域出发,加强关于职业教育发展基本理论问题的研究,打造职业教育研究的独特范式,实现职业教育理论体系的创新和现代化。

(四)在以文献研究为主、多元混合研究方法的基础上,引进云计算、大数据、社会学等领域先进的研究技术和方法,实现研究方法的现代化

从研究方法的角度来看,改革开放初期,我国职业教育学术研究主要采用文献分析及调查的研究方法。进入新世纪以后,随着科学技术的发展,已有学科开始借鉴和运用经济学、社会学、心理学等学科的统计法、量化分析法、个案研究法等科学方法,增强职业教育研究的科学性,并在这方面形成了一系列有影响力的研究成果。如李红卫运用质性研究方法,选择职业学校的一名学生进行个案研究,审视职业学校的教育模式、教育亮点以及增强职业教育吸引力的着力点[85]。沈有禄通过对全国9个省份22所中职学校、25所高职高专学校以及全部135所各学段学校的调查,分析职业院校学生的来源、家庭背景、选择职业院校的原因[86]。陈钊从中国家庭动态跟踪调查的成人问卷数据入手,利用全国范围的微观调查数据,分析职业教育回报的空间差异,发现职业教育特别是高等职业教育的回报与接受职业教育的地点有关[87]。陈衍等通过借鉴和运用当代国际竞争力理论与评价体系,从结构、质量、效益、规模、机会、投入等角度对世界各国职业教育竞争力水平进行度量,首次得出世界各国或地区职业教育国际竞争力排名,并把这一结果与世界各地经济发展水平相比较,探讨职业教育国际竞争力与经济发展水平之间的关系[88]。

就未来的发展趋势来看,随着云计算、大数据等技术的发展,我国需要进一步将这些先进的技术引进到职业教育研究中,并进一步借鉴社会学、经济学中的研究方法,通过先进的研究工具和技术提升研究成果的质量和影响力。

(五)在借鉴国际经验研究的基础上,加强关于职业教育发展中国模式和中国道路的研究,服务于实现“中国特色、世界水平”职业教育现代化的目标

“向世界学习,以先进为师”是中国改革开放的重要方针。40多年来,我国高度重视深入研究和广泛吸收国际社会发展职业教育的成功经验,职业教育研究在这方面发挥了不可替代的重要作用。改革开放初期,我国职业教育研究的重点就是介绍发达国家的职业教育发展经验,出版了一系列专著,我国职教类期刊也刊载了大量介绍各国职教经验的研究成果,德国、美国、日本、英国和澳大利亚等国家都是我国职业教育研究的重要对象。因此可以说,借鉴国际先进经验是我国职业教育研究一以贯之的价值趋向。十八大以来,随着我国国际影响力和地位的提升,经过多年的改革发展,我国建成了世界上规模最大的职业教育体系,我国发展职业教育的经验和模式也引起了国际社会的关注。在这一背景下,2010年以来,关于中国特色职业教育发展模式的探索成为很多职业教育研究者的关注重点。教育部职业技术教育中心研究所编写的《中国特色职业教育发展之路》将职业教育置于经济社会发展全局中,用数据还原了2002-2012年10年来职业教育的发展成就与贡献,挑战与对策。书中认为,10年来,职业教育取得了辉煌的成就,建立了世界上规模最大的职业教育体系;形成了基本完善的职业教育法律制度体系;探索了灵活多样的职业教育办学模式;确立了覆盖广泛的职业教育学生资助体系;走出了一条中国特色的职业教育发展道路。“十八大以来职业教育发展系列报告”提出,中国特色现代职业教育发展道路是过去几十年间中国职业教育实践经验的高度凝聚与未来中国职业教育发展目标的有机统一,未来要更加坚定中国特色职业教育发展的道路自信、理论自信、制度自信[89]。

面向未来,在我国已经建成世界上规模最大的职业教育体系,职业教育现代化水平得到极大提升的背景下,职业教育发展,要由以前以“输入”为主转向“输入”和“输出”并重,增强职业教育在国际社会的影响力,这成为我国职业教育发展的必然选择。因此,我国亟需通过研究探寻职业教育的中国模式和中国道路,助推“中国特色、世界水平”职业教育现代化目标的实现,这也必然是我国职业教育研究的重要使命。

作者简介

李玉静(1981- ),女,吉林工程技术师范学院职业技术教育研究院、教育科学学院副院长、副研究员,研究方向:职业教育(长春,130052);程宇(1978- ),男,吉林大学经济学院博士研究生,吉林工程技术师范学院教育科学学院党总支书记、副院长,吉林省职业教育研究中心副主任,副研究员,研究方向:产业经济,职业教育;董衍美,吉林工程技术师范学院