侵华日军1942年绥西鼠疫细菌战

陈致远

(湖南文理学院,湖南 常德 415000)

一、绥西细菌战的历史背景

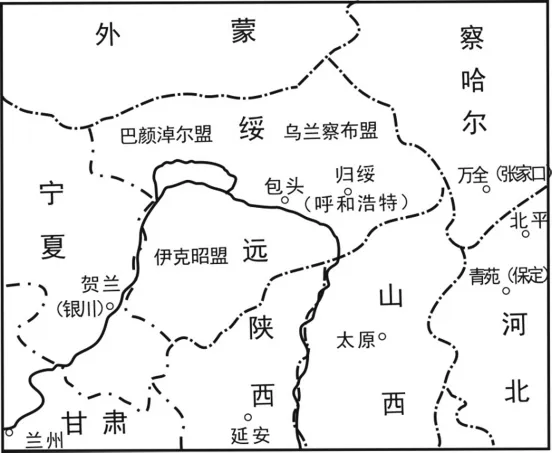

1928年,国民政府始设绥远省,辖今天内蒙古自治区乌兰察布盟、伊克昭盟、巴颜淖尔盟及包头、呼和浩特(时称归绥,为绥远省会)等地(见图1)。该省1954年并入内蒙古自治区[1]。

抗战时期的绥远省是连接华北和西北的战略要地,日军控制这一地区,北可出击苏联,南可进抵华北腹地。1936年11月15日,日伪军5 000余人进犯绥东,绥远省主席兼国民军第35军军长傅作义率军奋起抵抗,歼敌2 000余人,粉碎了日军西侵绥远建立“蒙古国”的企图,中国共产党致电对“绥远抗战”胜利给予高度评价[2]。

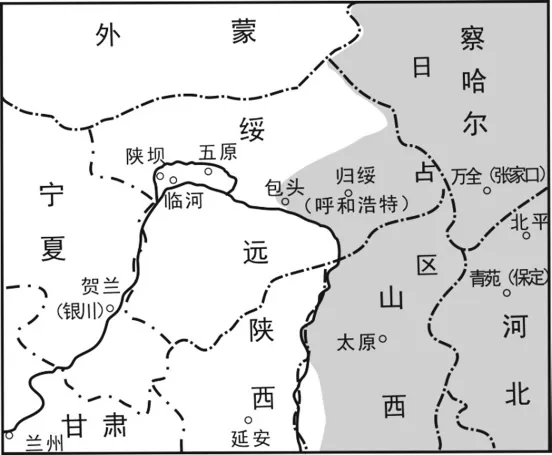

1937年“七七事变”后日军侵入绥远,占领归绥、包头(见图2),傅作义将省政府西迁陕坝(今杭锦后旗),率军民顽强抗日,迫使日军兵锋止于包头。

图1 民国时期绥远省地理位置图①

图2 抗日战争时期绥远省地图②

1939年12月,傅作义率部发动“包头战役”,一度攻入包头,歼敌3 000余人。1940年1月日军3万进犯绥西,2月占五原、临河、陕坝。3月傅作义率军反击,10日收复陕坝、临河,20日将压缩在五原之敌3 500余人歼灭,击毙日绥西警备司令水川中将,取得“五原大捷”[3]153-156。

此后日军在包头一线与傅作义绥西抗战军民相对峙,无力作进一步大规模军事进攻。在此背景下,使用细菌战削弱绥西抗战军民力量,便成为日军不二选择[3]156。

二、中国档案记录的日军实施的绥西细菌战

中国多种历史档案记录,1941年冬至1942年春发生的绥西鼠疫大流行是日军实施细菌战的结果。

1941年2月7日重庆军事委员会致军政部军医署快邮代电:

军政部军医署公鉴:密,据报敌近在包头收买老鼠,每只出价1元,预定收买10万只,闻系用作繁殖毒菌或鼠疫菌,预备用飞机向我阵地散放,以收兵不血刃之效,等情。除分电卫生署外,希查照为荷。[4]340

此档案记录:重庆军委从其秘密情报渠道获悉,绥远包头日军正在收买老鼠用作繁殖鼠疫菌,以预备用飞机向绥西我军阵地散放,特电告军政部军医署及中央政府卫生署以备防范。

1942年2月26日绥远省政府致国民政府卫生署寝电:

敌怙恶无道,先散疫菌于常德,复施狠毒于绥西。据去年8月之报告,敌在包、萨等县大肆搜捕鼠类,限民间每户交家鼠1只或野鼠3只。最近数日,复接同样之报告,敌之处心积虑,殊堪愤慨。[5]491

此则来自绥远省政府的情报档案揭示:日军确实从1941年2月以来就在包头等地收集老鼠,准备对绥西抗战军民实施鼠疫细菌战。

1942年3月中旬战时防疫联合办事处《疫情旬报》:

绥远省政府函称:绥省于元月杪(杪:末)发现鼠疫,其来源系由河西传入。经多方缜密探讨,佥(佥:全)以敌机犯柴磴口后,未及旬日,而河西……首告发现,五原……继之,现已侵至省会所在地之陕坝外围。[4]341

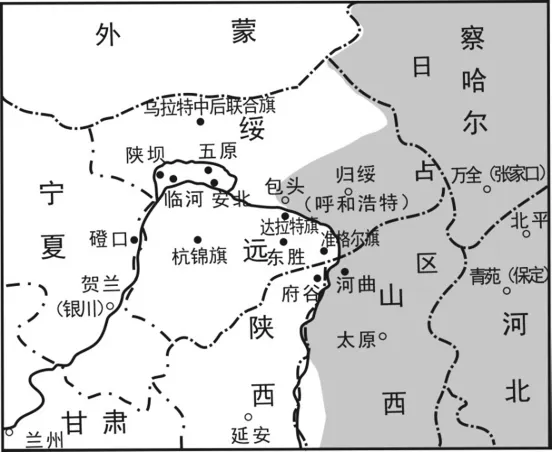

此则绥远省政府当时报告称:敌机在河西“犯柴磴口”(磴口县)后,河西“首告发现”鼠疫,此后传至五原及临时省会陕坝外围(见图3)。绥远省政府显然认为(经多方缜密探讨):敌机在磴口县投下了鼠疫,之后导致鼠疫流行。

图3 绥西细菌战鼠疫流行分布图③

1942年6月13日国民政府卫生署致中国红十字会总会快邮代电:

考敌此次细菌攻势,根据去年8月之报告,敌在包、萨等县大肆搜捕鼠类,限令民间每户捕缴家鼠1只或野鼠3头,并不时大量收买。迨至12月底,敌犯河西柴磴口等地时,遂派细菌队四十人散播鼠疫杆菌。[4]348

此则历史档案称:1941年12月底,日军曾派出“细菌队四十人”在河西磴口等地“散播鼠疫杆菌”。敌机在磴口投鼠疫时间是1942年1月中旬,看来“细菌队四十人”动作是在敌机动作之前。

日军派“细菌队”投鼠疫之情报,其来源是据1942年3月1日傅作义致蒋介石、何应钦等的电文所称:

顷接反正部队报称,包敌于两月前曾密派细菌队四十余人化装到我方撒放各种最毒病菌,此次后套及伊盟发现之鼠疫均为敌人所播。[5]491

上述中国历史档案的记录表明,从当时中国政府、绥远省政府多部门掌握的情报看,绥西发生的鼠疫是包头日军1941年就预谋,于1941年底至1942年初实施而造成的。

石井四郎的重要助手、细菌战研究专家北条圆了博士曾写下一篇怎样实施细菌战的论文《关于细菌战》。该文述及派遣间谍人员(细菌队)散布细菌的细节:

间谍散播细菌:此方法是让间谍秘密携带储备的细菌,将它们投放到敌国的便利地方后,就会突发流行疾病。一定要注意使用特别的容器类型。利用飞机降下媒介体可作为间谍投毒的补充方式。[6]30

日军绥西细菌战正是使用了这一方法,先派四十余人的细菌队于1941年12月底秘密投放,之后又于1942年1月用飞机散布。

据日本方面的资料可知,1941至1942年的“侵华日军驻蒙军”辖有3个细菌战支部:一为驻蒙军司令部驻地的“华北防疫给水部张家口支部”,一为驻蒙军第26师团驻地的“华北防疫给水部大同支部”,一为驻蒙军骑兵集团司令部驻地的“华北防疫给水部包头支部”[4]196。据估计,绥西细菌战应由驻蒙军司令部策划,而由“华北防疫给水部包头支部”为主实施,在技术和器材上则得到北京的日军华北方面军防疫给水部总部(“甲”1855部队)的指导和援助。

三、绥西鼠疫流行区域与死亡人数

这次绥西鼠疫的流行,据历史档案(战时防疫联合办事处1942年3至4月的《疫情旬报》和1942年3月28日绥远省政府向卫生署呈递的《绥远省防疫工作总结》等)记录:从1942年1月26日至3月下旬,共计流行两个月;流行区域先在当时宁夏的磴口,继传于绥西河套地区之五原、临河、陕坝、安北(今乌拉特前旗)、包头(县)、东胜、准格尔旗、伊盟及陕西之府谷、山西之河曲[4]341-350。据绥远省防疫部门统计,绥远境内流行各县旗(五原、临河、包头、安北、东胜、准格尔旗、伊盟)共有61处乡、村、镇发生鼠疫,“套内罹疫死亡人数共287人,伊盟地区(指伊克昭盟:辖河套南部东胜、准格尔等6县旗)死亡人数据马总司令占山及东胜县长贾海峰报告,统计已达百人以上”[4]349。因此,绥远境内疫死人数在378人以上,如包括宁夏磴口、陕西府谷、山西河曲三地死亡人数,当在400以上。1942年4月6日国民政府对外公布的绥西鼠疫死亡人数是“600余人”④。

原傅作义麾下第八战区政治部主任白震先生说:“(当时)第八战区(绥远抗战时属第八战区)对细菌战在舆论上采取封锁态度,尽量缩小伤亡数字,目的是不让日军了解细菌战的威力,以免其进一步扩大对我方的细菌攻击。”[3]194

1965年由内蒙古自治区流行病研究所与中国医学科学院流行病学微生物学研究所联合完成的科研成果《内蒙古自治区鼠疫流行史》中,调查统计了当年绥西鼠疫流行的患病人数和死亡人数(见表 1)。

表1 1941年末至1942年春绥西鼠疫流行县旗及患病和死亡人数统计表

据上述调查,当年绥西鼠疫流行及于绥远及宁夏、陕西、山西等省共12个县旗,总患病人数952人,死亡949人。这一20年后的当地调查数字,大为超过了当年的“400以上”和“600余人”的死亡数字。说明当时防疫部门的确是“尽量缩小”了死亡人数。

即使1965年的调查数,也是小于当时实际死亡数的。如战时防疫联合办事处1942年3月中旬的《疫情旬报》记载:“据军政部第六防疫大队大队长成正田3月20日电告:五(原)临(河)一带,自2月14日至3月2日死亡205人。”[4]341而上列1965年表内五原、临河两县死亡人数共为194人。

又如磴口县死亡人数,1965年调查磴口县补隆淖疫点死亡人数为“6人”[7]446,而当时《疫情旬报》记录“磴口补隆淖2月24日至3月下旬死亡24人”[4]343。可见漏查人数不少。

四、绥西鼠疫流行路线与防疫工作

这次绥西鼠疫是一次肺鼠疫流行,绥远省的防疫总结报告说:“(此次流行)统计死亡多为肺鼠疫,而腺鼠疫尚未发现。”[4]349

这次鼠疫流行的路线,对于研究这次鼠疫的发生和流行过程有重要意义。这一流行路线可依据1965年的调查记录给予一个排列。以县旗为地域单位,按发生鼠疫时间的先后排列如下:

安北县(今乌拉特前旗),1941年10月至12月,5个村屯发生肺鼠疫,41死亡人。[7]438

五原县,1941年11月至12月,7个村屯发生肺鼠疫,死亡64人。[7]440

临河县,1941年12月至 1942年1月,12个村屯发生肺鼠疫,死亡123人。[7]442

陕坝(今抗锦后旗),1941年12月至1942年1月,15个村屯发生肺鼠疫,死亡188人。[7]444

乌拉特中后联合旗,1941年12月,1个村屯发生肺鼠疫,死亡2人。[7]446

磴口县(属宁夏省),1941年12月至1942年2月,4个村屯发生肺鼠疫,死亡33人。[7]447

达拉特旗,1942年1月至3月,6个村屯发生肺鼠疫,死亡66人。[7]453

东胜县,1942年1月至3月,6个村屯发生肺鼠疫,死亡76人。[7]455

杭锦旗,1942年 1月至 3月,12个村屯发生肺鼠疫,死亡136人。[7]465

府谷县(属陕西省),1942年1月至3月,13个村屯发生肺鼠疫,死亡113人。[7]606

河曲县(属山西省),1942年初从内蒙五原蔓延而来,死亡26人。[7]543

准格尔旗,1942年2月至4月,7个村屯发生肺鼠疫,死亡72人。[7]463

按上述县旗发生鼠疫的时间排序,可知鼠疫最先于1941年10月发生于安北,随后传至五原、临河、陕坝、乌拉特中后联合旗、磴口、达拉特旗、东胜、杭锦旗、府谷、河曲、准格尔旗,1942年4月在准格尔旗终结此次鼠疫流行。

国民政府对此次鼠疫的防疫工作是迟缓的,1942年3月初卫生署才任命西北防疫处长杨永年去主持绥西防疫,组建“绥宁临时防疫处”,杨永年任处长。杨永年3月6日电告战时防疫联合办事处,经他商陈第八战区司令长官,决定由第八战区司令长官部、军政部第六防疫大队、宁夏卫生处、蒙古卫生院、西北卫生专员办事处和西北防疫处六机关组成“绥宁临时防疫委员会”,下设“绥宁临时防疫处”,他本人“定于十九日兼程赶赴疫区指挥工作”[4]342。

3月19日杨永年才开始动身“兼程赶赴疫区”,而3月下旬本次鼠疫流行已近尾声。因此,国民政府的防疫工作部署几成“马后炮”。

从多种历史档案看,本次鼠疫的防疫工作主要由绥远省政府领导完成,时任绥远省政府主席兼第八战区副司令长官的傅作义在这一过程中起到了主导作用。今内蒙古自治区档案馆现存许多绥西各县区和军队防疫报告,均为直接呈递给傅作义。

据《杭锦后旗(原陕坝)志》记载,1942年初疫情蔓延到临时省会陕坝后,傅作义“随即组设防疫委员会,下设总务、医务、封锁、调查、宣传等组”,“2月2日傅作义一面飞电何应钦报告疫情,求援药品,一面下令对省会所在地陕坝实行全面军事封锁”,“鉴于整个河套地区疫情严重,傅作义连发三道命令,对全省实行全面封锁”,令各县以县长为首组织县防疫委员会在驻军支持下负责各县防疫,实行以下强制防疫措施:“是村就封锁,凡路即阻断”,“疫死者及房屋一律焚烧”,“鸡犬等概行击毙焚埋”,“违抗命令者可就地枪毙”[3]200。

说到底,傅作义绥西防疫就是三大基本措施:一是封锁。以军队封锁全省划分的七大区域,每区域内将有疫村庄与无疫村庄封锁隔绝,大小道路实行交通封锁,禁绝物质与人员流通,路遇不明人员一律送往隔离所。二是隔离。有疫村庄强制隔离,被隔离人户由防疫队运送粮食,每日对疫村人户进行巡回检疫,发现新的疫者立即强制隔离。三是烧埋。组织若干防疫队,每队14人(军官1人,医务人员2人,行政人员1人,烧埋工作人员10人),也叫“烧埋队”,在疫区对疫死者进行烧埋,对疫死人户的房子一律焚毁,疫区鸡、犬、猫、狗等也一概击毙烧埋。

一位亲历者曾对“烧埋队”工作做如下惨痛回忆:

鼠疫一传来(苏太庙)就死亡了6家人……老李三(家)10来口死得就留下一个娃娃啦,还趴在她妈身上吃死人的奶呢。烧埋队去了,(烧他家的房子),用叉子把娃娃叉住一起丢到火里头烧死了。我们就说烧埋队的人心狠,怎么能把个活生生的娃扔到火里呢![3]188-189

显然烧埋队是认定那娃娃一定也染了疫,谁能医治呢,于是狠心就一齐烧了。这次鼠疫初起时,绥西仅有“蒙古卫生院之一分所及(战区)第六防疫大队之一个中队”[4]348的防疫力量,对于死亡率几乎100%的肺鼠疫,傅作义军政当局只能采取“防而不治”几近原始而野蛮的对策。但正是这一断然对策,两月之内基本控制了这次肺鼠疫流行。1942年3月28日绥远省防疫部门向上级报告:

查此次鼠疫侵绥,确系敌施细菌攻势毒我兵民。我绥防疫设施虽无充分准备,但经确实封锁、隔离、烧埋紧急之措置,已收宏效。……近来疫氛渐杀,已趋溃灭之途。[4]348

五、绥西鼠疫由日军人为,还是本地自然发生

中国历史档案记录:绥西鼠疫系日军人为造成。请看以下多种证据。

第一,包头日军从1941年2月就开始在包头、萨拉齐等地收集活鼠,办法是强令百姓每户缴送或是用钱向民众购买,时间持续到8月以后[4]340,348。大量收集活鼠干什么?显然是供培养鼠疫菌和鼠疫鼠之用,即供细菌战之用。包头驻有“华北防疫给水部包头支部”这样一支细菌战部队,它的存在与“收集活鼠”的活动形成相互关联的关系。

第二,“(1941年)12月底,敌犯河西柴磴口等地时,遂派细菌队四十人散播鼠疫杆菌,并利用汉奸趁时活动,意在接触我民众传播疫菌。”[4]3481942年1月又有敌机“犯柴磴口”,之后河西便发生鼠疫流行[4]341。包头敌军反正投诚人员的供词曾表明:“包敌于两月前曾密派细菌队四十余人,化装到我方撒放各种最毒病菌,此次后套及伊盟发现之鼠疫均为敌人所播。”[5]491从上述当时绥远省军政部门掌握的情报和日方反正投诚人员的口供来看,绥西鼠疫是日军人为。

第三,1942年4月6日,国民政府卫生署在重庆向各国记者和媒体作《日本在华实施细菌战》的新闻发布:指出日军1940年10月至11月,在浙江宁波、衢县、金华,1941年11月在常德,1942年初在绥西实施了鼠疫细菌战。该新闻发布在述及绥西鼠疫时说:“已经收到绥远、宁夏和山西发生的严重疫情报告,截至本年3月最后一周的数据,发现600多病例。根据西北前线军政当局的公报,敌军在疫区投放了大量病鼠。”[8]59这就是说,当时第八战区发布的“公报”指出,绥西鼠疫的疫源是日军人为“投放了大量病鼠”。

也有观点认为:绥西鼠疫可能是本地自然发生。理由如下。

其一,新中国建立后在防疫内蒙鼠疫工作中,医学科研人员在内蒙西部(绥西包括在内)发现了鼠疫自然疫源地:“鄂尔多斯高原长爪沙鼠疫源地”[9]。

其二,由于存在自然的鼠疫疫源地,因此历史上绥西常常发生人间鼠疫。据《中国鼠疫流行史》载:绥西安北县(今乌拉特前旗)1902年8月就曾发生肺鼠疫[7]433。1917年11月,又在安北县扒子补隆(新安镇)发生肺鼠疫,此后成为1917—1918年西北肺鼠疫大流行的起源地[7]235。1928年3月,绥西达拉特旗发生腺鼠疫,波及绥西多县,5月续发生肺鼠疫,至次年1月终息,出现病例3 365人[7]239。1931年11月和1939年7月,安北县境内有偶发肺鼠疫或疑似肺鼠疫发生[7]433。

其三,据1965年内蒙古鼠疫调查材料,1942年绥西鼠疫最初发生地是在安北县(奈马袋村),流行的是肺鼠疫,历史上1917—1918年西北鼠疫流行也是首发于安北(扒子补隆),也是肺鼠疫。绥西其他各县旗历史上也多曾发生过鼠疫。

鉴于上述理由,故绥西鼠疫也有可能是本地自然发生。而“日军人为说”毕竟缺乏确凿证据。1965年内蒙古自治区流行病研究所写成的《内蒙古自治区鼠疫流行史》,从其相关描述看显然持此种观点。

1942年当时的中央卫生署长金宝善也疑虑绥西鼠疫是否即日军所为,他在《日本在华实施细菌战》中写道:对于绥西鼠疫的报告,“考虑到绥远的鄂尔多斯常有鼠间鼠疫发生,该报告尚待证实”[8]59。

对上述二说,笔者虽不能断然否定某一说,但可以表示支持某一说,准确地说是分析哪一说更可能是历史的事实。

笔者认为,“日军人为说”更可能是历史的事实。因为:第一,包头敌人花了半年以上时间收集活鼠,显然是交由包头的防疫给水部队作鼠疫细菌战的准备。第二,敌军投诚反正人员证实:日军派出了细菌队四十余人化装后在我后方撒放病菌,导致了绥西鼠疫流行。第三,正是由于绥西历史上是鼠疫多发区,因此日军在这里制造鼠疫流行更可以掩人耳目;选择历史疫区投放鼠疫,是日军实施鼠疫细菌战的惯常手法:日军防疫给水部队每到一地,就对该地区做卫生环境和流行病史的兵要地志调查,以此作为在该地区根据需要实施细菌战时选择实施方法和实施战剂(细菌)的依据。日军细菌战理论家增田知贞说:“(要)在最恰当的环境下使用细菌武器。”[10]日本陆军省医事科长金原节三说:“关于BK(细菌战)地区的选定,无论怎样的地区都必须使用最适合该地的特定武器。”[11]那么,在绥西这一历史上鼠疫多发地区选择“最适合该地的特定武器”是什么呢,当然是鼠疫。因为它使人“很难区分是自然发生亦或人为造成的传染病”[10]。

所以,那种认为绥西鼠疫可能是自然发生的观点的理由,实际也正是日军在这里选择鼠疫实施细菌战的最恰当的“理由”⑤。

过去学术界高度怀疑吉林农安细菌战是日军所为,但因农安是历史鼠疫多发地(松辽平原黄鼠自然疫源地),苦于没有确证而不能肯定(这与绥西完全一样),而2011年日本学者发现了《金子顺一论文集》,该论文集明确记载1940年6月4—7日731部队实施了农安细菌战,真相终于告白天下。相信绥西细菌战的确证也将会有告白天下的那一天。

六、日军如何制造一场肺鼠疫

如果绥西鼠疫是一场人为细菌战,那么日军如何制造一场肺鼠疫?

日军细菌战理论家之一的北条圆了在他《关于细菌战》的论文中曾论及“鼠疫杆菌”这一细菌战剂的“繁殖条件”“外界存活能力”“传染途径”“传染媒介”“预想攻击方法”等,有助于我们探察这一问题:

鼠疫杆菌

繁殖条件:通常在洋菜上大量繁殖,可增加特定维生素或谷氨酸盐、酸钠、比屹氨酸,因为催化剂对大范围繁殖很有效。也可使用感染鼠疫的老鼠和跳蚤,大量的感染老鼠和跳蚤比病菌更难预防。

外界存活能力:蒸馏水中存活5—20天。地面存活2个月。谷物中存活18天。腹股沟腺类鼠疫的化脓中存活20天。肺鼠疫病人或动物的排泄物中存活10—16天。……0—零下 20℃之间存活 12—24天。传染途径:主要通过空气、眼和皮肤(通过伤口)传染,是否可通过口部(食道)感染还在检测。

传染媒介:病人和他们的排泄物(唾沫、粪便和尿)及他们接触过的物品,如房屋、衣服和器具等。最重要的传染媒介是跳蚤,它吸吮病人及受感染动物的血液。

预想进攻方法:(1)这种方法是由飞机载运细菌到达攻击目的地,再利用特殊容器……让细菌像毛毛雨一样洒下,使直接吸入细菌的人和动物受到感染……(2)洒下受到感染的昆虫,这种方法是直接将染上鼠疫的跳蚤……从飞机投下,同时应将无数小布屑和棉花屑混合其中。……也可投放染上鼠疫的老鼠。(3)间谍散播细菌,此方法是让间谍秘密携带储备的细菌,将它们投放到敌国便利地方后,就会突发流行疾病。[6]19-30

据中国历史档案记录:1942年1月有“敌机犯柴磴口”之后,河西及五原、临河、陕坝即发生鼠疫流行[4]341。这符合北条圆了所叙预想攻击方法之“(1)”:飞机洒下毛毛雨一样的鼠疫细菌,被吸入者肺部感染造成肺鼠疫。

据中国历史档案记录:1941年12月,“敌犯河西柴磴口等地时,遂派细菌队四十人散播鼠疫杆菌”[4]348。这符合北条圆了所叙攻击方法之“(3)”:让间谍秘密携带储备的细菌,将它们投放到敌国的便利地方。

怎样通过人工投放造成肺鼠疫?从一般鼠疫传播途径看,只能是向居民屋内投放鼠疫跳蚤,造成腺鼠疫然后续发成为肺鼠疫。但绥西鼠疫调查中未见腺鼠疫。

2000—2005年,内蒙古军人作家冉炜君对抗战时期日军在内蒙古境内进行的细菌战进行了调查,写成《魔鬼的战车——内蒙古侵华日军细菌战受害调查》一书,该书提到一个细节,绥西受害者有多人次诉说:日军遗留下“洋烟”,村民抽了便发病死去。

在磴口县梅令湾、苏台庙采访时,当地幸存者指控:“日本人给的洋烟里有毒。”梅令湾村民杨五女,现年82岁,1941年年底嫁到该村。她说,“那年我19岁,才嫁到这个村子。这村子死了一百来口人,就是日本人给的洋烟里有毒,人一抽就得病死。最先得病的就是抽了洋烟,得上病一死就是一家人。”[3]161

磴口县苏台庙的岳二女,今年已经95岁高龄了,但她对往事的记忆还很清晰。她对作者说:“病是西公旗当兵的从梅令湾带来的,那些当兵的穿着灰衣服,来的时候咋也不咋(意为没病),停了一天就不行了,他们抽洋烟,村里有人跑去抽人家的洋烟,传上病一家一家的死了。第一个死的人叫陈三红,还有罗米三、李二狗,都是嘴馋抽了洋烟得的病。”[3]161-162

梅令村85岁的幸存者韩铁匠说:“我是幸存者,那年……这营子(村子)死的人太多了。就是日本人给的洋烟里有毒,人一抽就得病死。一个姓李的老汉死了,没人敢动他的尸体,那时候谁也不敢说头痛,一说头痛就要烧,国民党的烧埋队厉害得很,不过不厉害也断不了这个病。”[3]192

绥西鼠疫初发之地磴口一带民众关于日军遗留的“烟洋”有毒,人吸入后导致鼠疫流行的口述史料有其真实性和可信性。肺鼠疫是通过空气传播,经呼吸道吸入鼠疫杆菌而引发的鼠疫类型。日军利用香烟,让人去吸入鼠疫杆菌,引发肺鼠疫,这是完全可能而卑劣的一种造成肺鼠疫的方法。

综上,日军人为造成绥西肺鼠疫的途径可能是:通过飞机洒播“毛毛雨”一样的鼠疫细菌雾,使人吸入感染;散布带鼠疫细菌尘埃的香烟,使人吸入感染;“投放大量病鼠”等。

注释:

①据《中国抗日战争史地图集》绘制,中国地图出版社1995年版,第4页。

②据《中国抗日战争史地图集》绘制,中国地图出版社1995年版,第271页。

③“●”表示鼠疫流行的县旗。参阅《中国抗日战争史地图集》绘制,中国地图出版社1995年版。

④参见1942年3月31日卫生署长金宝善《日本在华实施细菌战》,《罪证——侵华日军常德细菌战历史资料集成》,中国社会科学出版社2015年版,第59页。范日新《中国1939—1944年十种法定传染病流行史料汇辑》中统计绥西鼠疫东胜、五原、临河、安北、包头、磴口、府谷、河曲八县病例共计643人。转见冼维逊《中国鼠疫流行史》,广东省卫生防疫站1988年版,第161页。

⑤1959年中国医学科学院流行病学微生物学研究所杜宝章撰文《1941年内蒙古西部肺鼠疫流行来源析疑》认为,绥西鼠疫来源于“日寇散布细菌”。参见《流行病学杂志》1959年第1期。

参考文献:

[1]辞海:地理分册:中国地理[M].上海:上海辞书出版社,1977:431.

[2]支绍曾.中国抗日战争史:简明读本[M].北京:人民出版社,2015:39-40.

[3]冉炜君.魔鬼的战车——内蒙古侵华日军细菌战受害调查[M].北京:昆仑出版社,2005.

[4]中央档案馆,等.细菌战与毒气战:日本帝国主义侵华档案资料选编[G].北京:中华书局,1989.

[5]杭锦后旗志[M].北京:中国城市经济社会出版社,1989.

[6]北条圆了.关于细菌战[G]//王希亮,周艳丽,编译.侵华日军731部队细菌战资料选编.北京:社会科学文献出版社,2015.

[7]中国医学科学院流行病学微生物学研究所.中国鼠疫流行史:上册[M].北京:人民卫生出版社,1981.

[8]金宝善.日本在华实施细菌战[G]//张华.罪证——侵华日军常德细菌战史料集成.北京:中国社会科学出版社,2015.

[9]方业喜.中国鼠疫自然疫源地[M].北京:人民卫生出版社,1990:6.

[10]增田知贞.细菌战 [CD]//近藤昭二.731部队·细菌战资料集成.柏书房,2003:CD 盘号:6-34-1.

[11]吉见义明,伊香俊哉.日本军の细菌战 [J].战争责任研究,1993(2):8-29.