课堂教学如何培养学生的创造力

——基于大学音乐教学的思考与实践

钟传惠

(重庆文理学院,重庆 402160)

创造力是人才结构中最为重要的因素,自20世纪50年代以来,创造力培养就引起了世界各国特别是欧美发达国家的重视,提出了包括智力三维结构模型(Guilford)、创造力三结构说(Amabile)、创造力投资理论(Sternberg)、创造性问题解决理论(Alex Osborn)、认知-情感交互作用理论(Williams)在内的创造力培养理论,以及创造性思维教程(Covington)、CORT教程(Edward de Bono)、思维科学课程(A dey)等创造力培养教程和头脑风暴法(Osborn)、侧向思维训练(Edward de Bono)、创造技能训练(Torrance)等创造技能训练方法[1-2]。这些理论和方法主要借助心理学的相关理论,试图通过对创造力“黑箱”的结构性解剖,为创造力培养找到根据和切口,因而奠定了创造力研究的基础。但如何通过学科课程的教学激发和培养学生的创造力,相关的研究尚不多见。

在国内,近年来随着创新型国家战略的提出,创造力培养的研究呈上升之势,每年都有上百篇成果发表。如李孝忠提出了“创设障碍、激发奋斗、引导发散、体验灵感”的青少年创造力培养模式构想[3];张武升和宋兵波等提出了学校文化是学生创造力之源的见解[4-5];俞国良提出了以问题提出为突破口,有效进行教育创造力培养的策略[6];陈英和等运用测验法、问卷法、实验法等对学生创造力发展特点、教师创造力观念和学校里创造力培养的教学行为进行探讨,提出了完善教师的创造力观念、科学合理地组织教学、充分利用课外兴趣小组三条培养学生创造力的对策[7];胡小勇构建并实证检验了“基于智慧学习环境的创造力培养模式”的有效性[8];廖志豪和董霞等在学位论文中分别对科技人才和幼儿创造力培养进行了专门的研究[9-10];钱初熹从视觉认知能力提高与创造力发展的同步关系,证明学校美术教育是培养创意人才的有效途径[11]。这些研究要么停留于理论推演,要么立足于实践经验,要么着眼于特定群体,而在学理探析特别是在学科课程的教学中如何培养学生的创造力方面理论思考不多,对广大教师的观念更新和实践操作关照不足。

如果说学校教育是学生创造力培养的主渠道,那么课堂教学就是创造力培养的主阵地。基于长期的课堂教学实践与思考,本文试图结合高校音乐教学,对这一问题进行探讨。

一、课堂教学中创造力培养的学理依据

将创造力培养融入学科课堂如何可能?要回答这个重要的理论问题,必须在批判继承国内外已有研究的基础上,借助相关学科的理论资源,并结合课堂教学实践,进行理论上的二次创造和整合。

(一)心理学依据

教学是育人活动。如何遵循学生的心理特征,激发他们的创造潜能,是将创造力融入课堂的理论前提。这方面前人的研究成果甚多。

加德纳的多元智力理论认为,智力强调两个方面的能力,即解决实际问题的能力和生产创造出社会所需的有效产品的能力,“解决实际问题的能力从本质上讲也是一种创造能力,因为它创造性地运用多方面的智力和知识解决在现实生活中没有先例可循的新问题或难题”[12]。也就是说,智力的核心是创新创造能力。美国心理学家吉尔福特认为,一切创造活动都源于一种特殊形式的思维方式——发散思维。思维的发散性加工是智力结构中最能体现创造才能的因素[13]。换言之,发散思维是那些具有高创造力的人的思维特征。美国著名心理学家威廉斯通过长期的研究提出,高创造力既有赖于认知特征,也离不开情感过程和意志行为。具有高创造力的人往往具有丰富的想象力、充分的好奇心、强烈的挑战性、高度的冒险精神等优秀品质[14]8。20世纪60年代,美国伯克力人格评估研究所在人格测验和实验的基础上进行心理分析,得出结论:有创造力的人通常具有高度的自主性和自我力量;他们从众的可能性小;他们不畏惧强大的社会压力;他们具有坚强、执着和独立的人格性[14]3。因此,在课堂教学中,除了进行知识和技能的训练,更要注意非智力品质的培育,如自制力、主动性、好奇心、冒险精神等。

(二)管理学依据

教学是一种有组织的活动。如何有效组织管理以调动全体学生的积极性和创造性,需要借助管理学的理论资源。

双因素理论认为,引起人们工作动机的因素主要有两个:一是保健因素,二是激励因素。保健因素只起维持工作现状的作用,不起激励作用。它要求教学活动要激发学生的创作欲望和创造潜能,其前提是“合格”,即教师素养、知识传授和课堂组织等必须达到基本要求并满足学生的期望。激励因素则是指那些使组织成员感到满意的因素,唯有它们的改善才能让员工满意,给他们以较高的激励,从而调动积极性和创造力,提高劳动生产效率。在课堂教学中,激励因素主要有课堂表现的机会、学习过程的乐趣、学习收获、对未来发展的期望和信心等。北美著名心理学家和行为科学家维克托·弗鲁姆提出了一种期望理论,这个理论可以用公式表示为:激励力量=期望值×效价。在这个公式中,激励力量指调动个人积极性,激发人内部潜能的强度;期望值是根据个人的经验判断达到目标的把握程度;效价则是所能达到的目标对满足个人需要的价值。这个理论告诉我们:一个人对目标的把握越大,估计达到目标的概率越高,激发起的动力越强烈,积极性也就越高,创造力也就越强[15]。要激发学生的积极性和创造力,就必须让学生明白:(1)课堂学习能提供给他们真正需要的东西;(2)欲求的达成是与课堂表现联系在一起的;(3)创造性学习就是最好的课堂表现。

(三)创造学依据

教学也是一种创造性活动。创造性教学活动无疑更利于唤起学生的创造欲,激发学生的创造潜能。无论是教师的教,还是学生的学,都需要了解创造学这门新兴学科的基本原理。

创造学是研究人类在包括科学、艺术在内的所有领域中的创造活动,并对其创造过程的方法、特点及规律进行探索的一门学科[16]。创造学的基本原理是“人人都能创造”,它关注的核心是创造性思维培养。创造性思维涉及创造性思维方式和方法的综合应用,涉及在创造性思维方式和方法综合应用基础上的直觉、灵感、顿悟的产生,涉及创造的技能和实践。“创造”是广义上的“创新”[17],创新分渐进式和突破式。渐进式创新通常是指在现有形式或技术的基础上进行改变,它或者是改进现有的东西,或者是把现有的形式或技术重新配置以应用于其他用途。这是“人人都能创造”的根源,也是将创造力培养融入课堂的理论基础。突破式创新亦称破坏性创新,是一种与主流趋势背道而驰的创新活动。这一概念最早由著名的经济学家熊彼特在1912年提出。他把创新视为不断地从内部革新经济结构,即不断破坏旧的结构、创造新的结构的过程。这是一种高级的创造性活动,不是课堂教学追求的主要目标。

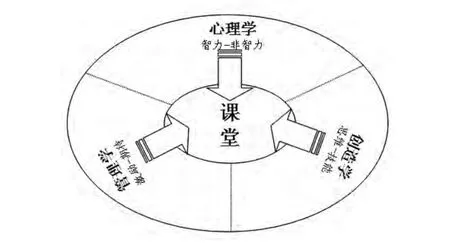

下面以一个简单的模型来归纳以上论述(如图1)。当然,正如理论是抽象的现实,模型只是对理论的简化,它难免遗漏很多重要的信息,比如心理学、管理学和创造学本身的丰富性和复杂性,以及其他学科(如哲学、美学、教育学、生理学)理论对“将创造力培养融入课堂”的支撑作用等,皆说明本论的建构并非无可置疑。但本文意在说明,在课堂教学中培养创造力不是凭空臆造赶时髦,而是有着深厚的学理基础和实践价值的,希望引起大家对这个问题的关注和重视。

图1 将创造力培养融入课堂的理论模型

二、音乐教学中创造力培养的实践探索

创新不仅要体现在早期的学前教育,更要体现在基础教育和高等教育中[6]。高校教师教育专业培养的是未来从事创造性劳动的人民教师,他们更应该具备优良的个性品质和创造才能。因此,在课堂教学中注意创造意识和能力的培养成为高校教学改革以顺应时代发展要求的题中应有之义。

音乐教学中学生创造力的培养,主要通过音乐创作的初步实践来体现。在音乐教学中,遵循学生的心理发展特征,准确评判学生的“最近发展区”,合理选择教学内容和方法,有效组织教学活动,激发学生的创造潜能,是将音乐创作融入课堂、培养学生创造能力的有力保证。音乐创作教学通常可分为相互交织又适当分离的3个环节:感受激发、即兴创作和创造塑形。

(一)感受激发,突破自我

这类练习适合所有音乐程度不同的学生,形式和内容与传统音乐课堂截然不同,学生通过对创造的初步尝试,敢于表现,突破自我,能很好地激发学生的创造欲和自信心。

1.探索音响与表达

课堂上,教师设计一个音乐活动,引导学生发现并敲打或制造出不同音色的声音。如教师用拍手的声音打出×·节奏的声音,提示学生还可以用什么样的声音打节奏。因为和平时音乐课教学完全不一样,开始更多的学生只是观望,胆大的学生会尝试用拍腿(或其他方式)打出这种节奏,教师要立刻进行认可。接着会有更多的学生用跺脚(或其他方式)的声音来表现,教师也要立即予以肯定。在教师的鼓励和参与同学的引领下,更多的学生逐渐放开手脚,以捻指、拍腿、拍胸、拍膝盖等多种方式来表现,参与到这个创造性游戏中来,教师都要一一进行鼓励,课堂将在学生积极参与的活跃氛围中进行。同样的音乐活动,可以用嘴创造出不同的声音(如“啪啪”“噼噼”“嗒嗒”“咯咯”“噜噜”等)来表现,可以探索用同一种工具拍打桌椅的不同部位、不同工具敲击器物发出不同的音色来表现等。接着,教师采用学生创造出的音色,设计固定的节奏型,用回旋曲的形式让学生表演与展示,完整展现学生集体参与的创造性成果,同时鼓励强化他们的创造性活动,让他们体验到创造的乐趣,并从中获得成就感,对进一步的创造性学习充满期待和自信。

以上音乐创造活动参与者可以有选择地自愿参与创造表现,也可以仅仅观摩学习,感受集体创造与展示的氛围,在他人的带动下逐渐进入创造活动状态。接下来就可以进行名字“回声”游戏,让每个学生参与设计、引领与展示。具体做法:全体学生围坐成一个圆圈,由一个学生开始作为引领者,如这个学生选择的是“大声和小声”(也可以是另外的),告诉大家后,大声地有节奏地(节奏也是自己创造的)说三遍自己的名字,其余学生按照引领节奏小声重复三遍(协作配合者);同样的方式依次轮流,选择的内容不能重复,每个人都参与,每个人都是创造引领者,也是协作配合者。活动开始后,如果你想好的表达已经被前面的同学使用,就必须换新的对应的词,这样随着活动的进行难度会增加,越往后难度越大,也就越有挑战性,对参与者的发散思维有很好的训练作用。

2.传统视唱基础上的创编与演奏

该创造形式是在原有节奏、旋律的基础上进行创造改变,逐渐丰富节奏与音响层次,遵循心理学中循序渐进的认知原则,是广义上的创新形式。所有创造性元素的加入都是依据学生的“最近发展区”确定的,答案也都是开放性的,便于学生树立信心,突破自我。在教学组织形式上,采用学生分组进行探索展示,这样既能培养学生的协作精神与竞争意识,又能让每一个学生积极主动地参与到创作实践中,去感知、体验音乐并提高创作水平。可以分为先易后难的两大类:单声部节奏练习与创编、多声部的初步创作与演奏。

(1)单声部节奏练习与创编

在学生准确掌握节奏的基础上,加入奥尔夫声势伴奏(跺脚、拍腿、拍肩、拍手、捻指);加入音高,由一音逐渐加至五音(sol,mi,do,la,re),并在此节奏基础上进行多声部的创编与表演。例如,一个声部固定唱“sol”,学生用“mi sol”两个音创作第二声部,并合唱,再用“do mi sol”创作加入第三声部等(见谱例1)。

谱例1 单声部节奏练习

这是一条节奏练习,常见的做法就是准确念出或用手拍出节奏,训练节奏感。采用这样的方法准确掌握节奏后,教师鼓励学生在此基础上进行创造。首先,除了嘴念出和手拍出节奏的方式外,还可以用什么方式表现出节奏?引出学生对节奏展示方式的探索与创造。学生会想出多种方式来展示节奏,如跺脚、拍腿、拍肩、拍手、捻指、拍桌椅等,用多种方式同时展示以上节奏,会形成较为丰富的多声部的音响效果,带给学生创造的愉悦感与成就感。接着,鼓励学生继续创造丰富已有的作品,动手动脑,积极探索,乐于挑战。比如,在该节奏上加入音高,由一音逐渐加至五音,然后任由学生发挥想象力进行组织和表演。

(2)多声部的初步创作与演奏

选择一首二拍子的单声部旋律,击拍并视唱,在熟悉旋律的基础上,采用渐进创新的方式进行创作,尝试加入八分节奏、十六分节奏、附点节奏、切分节奏和各时值休止符,创作出固定音型代替单调枯燥的击拍,为主旋律伴奏(见谱例2)。

谱例2 固定音型

以上列出的固定音型绝不是什么“标准”或所谓的“最佳答案”,仅仅是必要时作为对学生创作的提示和引领,学生可能会创作出更多的、更符合主旋律风格及伴奏要求的节奏型。教师要鼓励学生的创造,学生创作出节奏型的雏形后,与旋律结合起来反复听,根据主旋律风格与特点,进行反复修改,达到好的听觉效果。总之,在创作过程中,要注重培养学生灵活的思维、大胆探索与反复实践的精神。随后,将创作的节奏型依次用于伴奏,逐步变成二声部、三声部乃至四声部。然后,为节奏型填上音高用于伴奏。关于音高的创作,根据最近发展区理论,可以将音的范围确定为五声音阶中的三个音左右。最后,进行创作作品的表演展示。这个练习展示,除了可以训练学生稳定的节拍节奏感与良好的音准等专业基本技能外,还能很好地训练专注力与自控力,以确保从头到尾顺利完成表演,并体验完整表演后的满足感与成就感。

(二)即兴发挥,自由创作

即兴创作指事先不用准备任何材料的临时创作活动,其理念是“人人都能创造”“人人都参与创造”。在即兴创作活动中,可以很好地训练学生的专注力、敏捷的思维和对事物做出快速反应的能力[18]。学生们对这种灵活、自由的创作活动充满兴趣和热情。教师一定要给学生提供宽松、有趣的课堂环境,让学生展开想象的翅膀,大胆即兴创作。

1.节奏问答与旋律问答

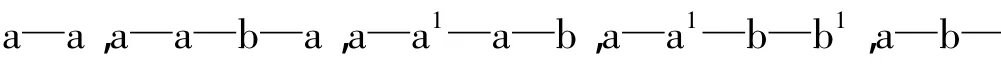

此练习将音乐创作与帮助学生领悟音乐发展手法和音乐的句式关系结合起来。问答式表演具有游戏特征,学生很喜欢。具体做法是:由两个人表演,可以先由教师设定问句,学生作答,也可以单独由两个学生表演。活动遵循循序渐进的原则,开始可以对答句不做要求,既可以是问句的简单重复(a+a),也可以是变化重复(a+a1),还可以是全新的材料(a+b),没有统一答案,甚至可以采用不同的媒体进行对答,如用钢琴问、歌唱答,或者拍手问、跺脚答等,总之尽量创造轻松愉快的课堂氛围、采取开放自由的创作形式,让学生彻底抛开思想禁锢,放开手脚,积极参与,自由想象,大胆创造。教师对学生创作的整个过程始终持肯定态度,并期待学生更精彩的创造表现,然后逐渐增加创作难度,要求答句的表演者根据问句的风格与特点即兴创作。需要指出的是,旋律创编比节奏创编具有更多的变化与可能性,学生自由创造的空间更大,也更具挑战性。因此,旋律问答应在节奏问答的基础上或同节奏问答结合起来进行,即先进行节奏问答,再加上音高,由一音逐渐增加至多音,以五声音阶为主。在每次创作之前,教师要做好示范与提示,启发学生的思维与创作思路,让学生有充分的自信,并以积极的情绪进入到创造活动中,达到最佳的即兴创作状态。

2.节奏回旋与旋律回旋

回旋曲式是音乐中常见的乐曲结构形式。此练习模仿回旋曲的曲式结构进行节奏与旋律创作,将创作活动融入学生音乐理论(曲式)知识的学习与掌握中,通过亲自动手、亲身实践,培养学生的创新精神与创造能力,牢牢掌握回旋曲式的结构与特征,这是平常枯燥讲解的学习方式所无法企及的。具体做法为:教师出示或师生共同创作节奏(或旋律)a并写在黑板上,学生甲创作b,学生乙创作c,学生丙创作 d,等等;进行现场的即兴创作与表演,a—b—a—c—a—d—a,到第二个a的时候,全班同学就一起念出来。在活动过程中,要营造良好的创作氛围,要求学生果断思维、快速反应,保证活动的顺利进行。当然,也要宽容学生稚嫩的创作表现,更让学生在活动中自由创造,大胆即兴创作,感知、体验并探索各种可能的表现形式。

3.旋律接龙

采取“鱼咬尾”的方式(类似于成语接龙)进行旋律即兴创作。“鱼咬尾”是我国民族音乐常见的创作手法,以此方式进行旋律接龙,人人参与创作,每个学生都有单独表现的机会,引导得当,会极大地激发学生的创作兴趣与热情,其创作过程也会更加富有乐趣。具体做法为:规定起始音与结束音为主音,第一位学生以主音开始,即兴创编,后一位同学以前一位同学创作旋律的最后一个音为起始音进行创编,全班同学参与,要求最后一位同学的结束音在主音上,并做出明确的终止反应(如使用节奏、力度、速度、休止变化等)。刚开始的时候可以用固定的节奏,只创作音高,接着可以增加难度,要求有节奏的变化等,但仍然不要过于强调学生的创作结果,而要注重学生的即兴创作体验与即兴过程中快速思维能力与创造意识的培养。需要说明的是,教师活动前把主音作为起始音与结束音的设计,目的是使学生的创作活动具有相对的完整性。因此在培养学生创造能力的同时,还能让他们体会到创作的初步成就感以及团队协作的完美感。

4.旋律填充与创作

需要指出的是,在即兴创作教学过程中,培养学生的创新思维、创造能力不是单独进行的,而是伴随着逐步提升学生的音乐专业素养展开的。教师可以引进简单的作曲技法,如模进、反向进行、重复、变化重复、时值的扩大与缩小等,逐渐为学生布置有难度梯度的创作,如把熟悉的大调旋律转换为小调,采用模进的手法发展旋律片段,采用把节奏拉长和缩短的方法为旋律创编伴奏等,逐步增强学生的即兴创作能力,并引导学生逐步进入“非即兴创作”,为进入更高层次的音乐学习和创造做准备。

(三)创造塑形,成果展示

创造塑形指经过构思,运用一定的手段进行音乐创造的活动,其创造结果体现为文本形式(线条、图形、图谱、色块、乐谱记录的音乐短句或短曲)或具有相对完整意义的音乐创意表演。它不同于专业音乐领域中的“作曲”,其目的仍然是“想象”与“创意”。

1.“图形乐谱”的个性设计

“图形乐谱”的个性设计是指通过个性化的图形设计代替已有形式来记录音乐(舞蹈)的形式与内容。具体做法为:欣赏经典音乐时,引导学生设计创意图示以替代曲式中常用的ABC或A1B1A2B2等索然乏味的结构图示,让枯燥无聊的曲式分析变得直观有趣,并逐步引导学生设计个性化图形来记录音乐;选择合适的音乐,让学生边听边即兴用各类线条、图形来描绘所听到的音乐;课堂上即兴表演的音乐,先录音,然后指导学生即兴设计各种线条、色块、图形、图谱来记录自己创作的音乐,创造自己的“乐谱”;为一段音乐即兴设计表演动作,并用自己的方式纪录舞蹈动作的“舞谱”等。这样的创造性活动在一定程度上具有“突破式”创造活动的某些特征,是对原有(传统乐谱)形式的破坏(丢弃)并创造新的形式(自创图案乐谱)的过程,创造的成果(新的记谱法)或许没有大的推广应用价值,但从个体思维发展角度来讲,可以培养学生勇于打破传统的意识、敢于冒险的精神并逐渐建立较为强大的自信心。

2.为歌词谱曲

给诗词或歌词配上曲调,歌词可以采用古诗词,可以采用优秀的现代诗歌,也可以由师生共同或独立创作,还可以为自己喜欢的歌曲重新作曲。这种创作仍然与专业的作曲有很大的不同,专业作曲涉及专业作曲技能(曲式、和声、织体、配器等),为歌词谱曲这类创作只是在歌词的提示下进行创造性构思的一种音乐创作活动。由于音乐的“不确定性”,同样的歌词,不同的学生创作出的旋律会有很大的区别,甚至创作风格大相径庭,而正是音乐的“不确定性”特点,使学生的想象力与创新性思维得到充分的发挥与展现,这是其他任何学科无法比拟的。因此,教师对于创作结果,无须做过多的评价,只需向学生提出创作完整乐思的旋律,告诉学生可以独立创作,也可以合作创作,对创作好的乐谱,要反复视唱,用心聆听,认真修改,达到自己所认同的最佳的音响效果即可。最后,在教室将学生的作品布置为“原创音乐墙”或组织“学生原创音乐会”,展示学生的创作成果。

3.用简易乐器进行音乐创造

教师引导并与学生共同创造有情境的音乐。在该创造活动中,参与者将自己的手、口、脑、身全部参与到创造性音乐活动中,真正做到全身心参与,积极思维,大胆创作。例如,创造音响“海盗”,教师引导学生用音块演奏出象征大海的音响效果,并加入打击乐展现刮大风时的情景等。为让创造活动更加生动有趣,可以把相应的音块摆成船的形状,表演者在演奏中加入肢体动作,配合音乐演奏摇晃身体展现刮大风时船体不稳的情景。还可以加入和弦,使用木琴等乐器边演奏边唱旋律等,使音响效果更加丰富,表现力更强。这样在教师的引导下,师生共同参与创作,用音块、木琴等简易乐器演奏与身体表演相结合,创造性地表现出海盗驾驶着船在海上航行的情景。这种创作与情境表演相结合的音乐活动,给学生自由想象与创造的空间都非常大,教师要善于发现并肯定学生创造中的个性展示,尊重并鼓励学生个性化的创造表现。

接下来,就可以由学生独立地进行音乐创造了:寻找、探索生活中能够发出声响的东西,如书报、树叶、小石子、各种材质的碗碟、瓶子等,在课余自制简易乐器,然后在课堂上进行音响游戏,创造出“空谷回声”“小雨沙沙”“莺歌燕舞”“车水马龙”“和风细雨”等场景;选择有情节的诗词或文章,用简易乐器为其进行广播剧式的配乐等。教师在组织活动过程中,要充分调动学生的创造热情,激发其表现欲和创造欲,尊重学生个性差异,提供展示才能的机会,同时要引导学生相互协作,一起去探索各种可能性,并以主题形式呈现相对完整的成果。

三、效果与反思

在音乐教学中培养学生的创造力,首先要摆脱“创作是艰深而神秘”的观念束缚,对学生的大胆尝试进行积极的引导。柯达伊教学法在北美幼儿园和一年级就开始了课堂上的即兴,即兴演奏就是原本性的奏乐的出发点[19]。美国《国家艺术教育标准》要求,一至四年级的小学生能够为节奏片段与旋律片段即兴创作出相同风格的“答句”和简单的节奏,为旋律创作出固定的音型伴奏,为旋律即兴创作改变节奏的简单变奏和旋律加花,创作短小简单的歌曲和器乐曲,根据故事情节和戏剧表演改编创作音乐,根据教师的具体要求与指导改编短小的歌曲或器乐曲等。可见,提出将音乐创作融入大学课堂、在课程教学中培养学生的创造力,并不是什么了不起的创意和实践。

我们将音乐创作融入学前教育专业音乐课堂,并与学生各项艺术创作、艺术实践活动结合起来,进行音乐教学改革。经过3年的实践,学生在各类艺术创作与比赛中共获得国家级奖项4项,获奖人数4人;市级一等奖7项,获奖人数71人;市级二等奖12项,获奖人数50人;市级三等奖9项,获奖人数9人;还获得了校级大学生科研立项课题5项。更重要的是,学生更加热爱音乐课堂,说“音乐课既好玩,又能学到东西”,也就是说,学生既体验了音乐创作学习过程的乐趣,也真正学到了他们需要的知识,学生也在这样的学习过程中充满热情与活力,因而变得更加开朗、自信与独立。这些成果,为我们深入探索与提高课堂教学的效果提供了宝贵的经验。

在大学音乐课堂中培养学生的创造力,并不是每一堂课都要将音乐创作融入课堂,或者一定要以音乐创作的形式展现出来,而是在原来知识教学的基础上强化创造的意识和能力,改变以教师为主导,单纯讲解音乐基础理论,进行简单的视唱练耳、歌唱与器乐训练的教法。将音乐创作融入音乐课堂,需要增加课堂的趣味性,激发学生参与的积极性,提高音乐学习的有效性,培育学生对未来发展的期望和信心。这种理念下的教学,不仅适用于音乐课堂,也适用于其他课堂;不仅适用于大学教育,也适用于幼儿教育、基础教育和成人教育。因为这样的课堂教学,能真正做到既传授给学生专业知识和技能,又注重培养他们的创新思维和创造才能。这才是新时代需要的人才素质,也是对教师教学提出的新要求。

参考文献:

[1] 胡卫平,韩琴.国外青少年创造力培养的理论与实践[J].外国中小学教育,2006(3):40-43.

[2] 臧玲玲,唐俭欣.美国青少年创造力培养的理论与实践[J].外国中小学教育,2012(2):27-32.

[3] 李孝忠.关于青年学生创造力培养的几个心理学问题[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2000(4):77-83.

[4] 张武升,肖庆顺.论文化与创造力培养[J].教育研究,2015,36(5):13-19.

[5] 宋兵波,周运正.如何培养学生的创造力——创造力的文化内涵及其教育启示[J].教育科学研究,2012(4):28-33.

[6] 俞国良,侯瑞鹤.问题提出、认知风格与学校教育中的创造力培养[J].教育科学,2004(4):54-58.

[7] 陈英和,王静.学校教育中的创造力培养[J].中国教育学刊,2010(6):20-24.

[8] 胡小勇,朱龙.智慧学习环境中的创造力培养实证研究[J].中国电化教育,2017(6):11-16.

[9] 廖志豪.基于素质模型的高校创新型科技人才培养研究[D].上海:华东师范大学,2012:23-224.

[10]董霞.音乐教育对幼儿创造力培养的研究[D].长春:东北师范大学,2007:3-28.

[11]钱初熹.以美术教育构建面向21世纪的创造力[J].艺术百家,2010,26(3):48-53.

[12]霍力岩.多元智力理论及其对我们的启示[J].教育研究,2000(9):71-76.

[13]刘伟.吉尔福特关于创造性才能研究的理论和方法[J].北京师范大学学报(社会科学版),1999(5):41-48.

[14]尚建.瞿希贤音乐创作心理研究[D].长春:东北师范大学,2003.

[15]郑文哲.管理学原理[M].2版.北京:科学出版社,2011:242.

[16]王伟清,肖军虎.创造性教师培养的“三足鼎立”课程模式及其建构[J].教育理论与实践,2009(19):33-36.

[17]傅世侠.创新、创造与原发创造性[J].科学技术与辩证法,2002(1):39-42.

[18]王州.论“鼓励音乐创造”的音乐课程基本理念[J].音乐艺术,2011(3):129-133.

[19]李妲娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2005:44.