基于现象描述分析学视角的大学生学习观研究

赵显通

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

目前国内关于大学生学习观的研究大多采用定量研究方法,通过发放问卷并进行数据统计分析。此举虽然可以展开大规模的调查,但是在纵向深度方面还是有欠缺,因而本项研究尝试从一个质性的视角来调查大学生的学习观问题。

一、现象描述分析学——一种新的质性研究方式

瑞典的Ference Marton教授是第一位将现象描述分析学引入教育研究领域的学者。他将现象描述分析学定义为一种实证研究方式,主要研究人们以什么样的质性方式来感受、理解和经历周围各种现象或是周边世界的某些方面[1]。

作为一种研究方式,现象描述分析学有着自身的显著特征。第一,从哲学层面来看,它有非二元性(non-dualistic),意义建构于经验者(the experiencer)与经验现象(the experienced)的关系之中。第二,虽然人们对现象会有不同的看法,但有质性区别的路径(qualitatively different ways)是有限的。这也是现象描述分析学研究的一个重要前提假设。第三,它并非以传统的第一视角(first-order)探究研究者本人对于事物的理解,而是采用了第二视角(second-order),关注的是研究对象对现象的经历、感受和观念。这种做法有助于研究者更加客观地认识他人是怎样经历某种现象的,而在第一视角下只能得出研究者本人的一些分析。第四,它着重寻找“不同点”而非“相同点”,即“差异或变化”(variations),而且这些差异必须存在“质性的不同”(qualitative differences),并非简单的数量多少的区别。

二、现象描述分析学与大学生学习观研究

学习观一直都是现象描述分析学的主要研究领域。例如,Purdie和Hattie注意到,西方的研究者一般会采用现象描述分析学的方法来研究学习观,而这种方法的侧重点就在于理解人们看待世界的方式[2]。Paakkari等人也表达了类似的看法,即关于学习观的实证研究主要在现象描述分析学的框架内进行[3]。Tã¤ks等人最近的研究也表明,学习观的研究与现象描述分析学即便到现在也是紧密联系的[4]。

学者Säljö的一项早期研究则归纳了以下5种学习观类型[5]:

· 学习即知识量的增加

· 学习即记忆

· 学习即获取实用知识并应用

· 学习即将意义抽象化

· 学习即旨在理解现实的解释过程

Marton等人在此基础上于1993年又增加了第六种学习观[6],即学习就是“作为人的改变”(change as a person)(见表1)。

这些早期成果为后来的研究奠定了非常坚实的基础。除了以学生为调查对象的学习观研究之外,Bruce和Gerber还邀请不同学科的教师来描述他们对于学生学习现象的个人理解。这项研究最终总结了6种观念,即借助不同学习技巧获取知识,吸收新知识并能够解释和运用,思维技巧的发展和理性思考的能力,发展初级从业人员能力,改变个人态度、信念或行为以及参与式的教学体验[7]。Virtanen和Lindblom-Ylänne注意到,运用现象描述分析学所进行的学习观调查,研究结果大同小异[8]。这也许可以证实Marton所声称的,人们经历现象的质性方式是有限的[1]。换句话说,对某一个特定事物,尽管人们总会有不同的观念,但从数量上来说观念是有限的。

表1 Marton等人的学习观念类型

然而,早期的研究多集中在欧洲国家的教育系统中,所得结论与东方文化背景下有无差异、有多大的差异还无从得知。因此,现象描述分析学在跨文化领域的研究兴起,诸多研究表明,不同文化背景下的学习观存在一定差异。例如,亚洲学生能游刃有余地处理记忆与理解之间的关系,并认为二者并不是完全对立的,而这在西方国家学生看来是不可能的[9]。Watkins和Regmi的研究表明,由于文化和宗教信仰的原因,尼泊尔大学生并未把作为人的改变这种学习观置于最高等级[10]。

从国内情况来看,陆根书等于2003年选择了西安交通大学的168名大学生,要求他们至少用300个字回答自己对于学习的理解,最终得到了5种观念:把学习视为知识的增加、记忆和再现、应用知识、个体的改变与发展以及创造新知。随后,经过与Marton和Säljö等人的发现做对比,陆根书等认为个体的改变与发展以及创造新知这两种学习观是其研究的新发现[11]。2006年,陆根书等又对西安某民办高校30名不同专业的大三学生进行了访谈,其中包括自考生和学历文凭学生。此次发现的学习观与之前的研究有很大差别,包括学习是为了增加知识、获得证书、获得能力、提高自身素质[12]。

以上综述了国内外运用现象描述分析学进行学习观研究的成果。应当看到,距离今天最近的研究也有十多年的历史了,而国外研究也大都是在20世纪90年代进行的。这就引出了一个问题,即在现阶段,我国大学生的学习观是否发生了变化?

三、实证研究过程

本部分结合现象描述分析学来介绍本研究的调查方法、访谈数据、注意事项、重点呈现和研究发现。

(一)调查方法

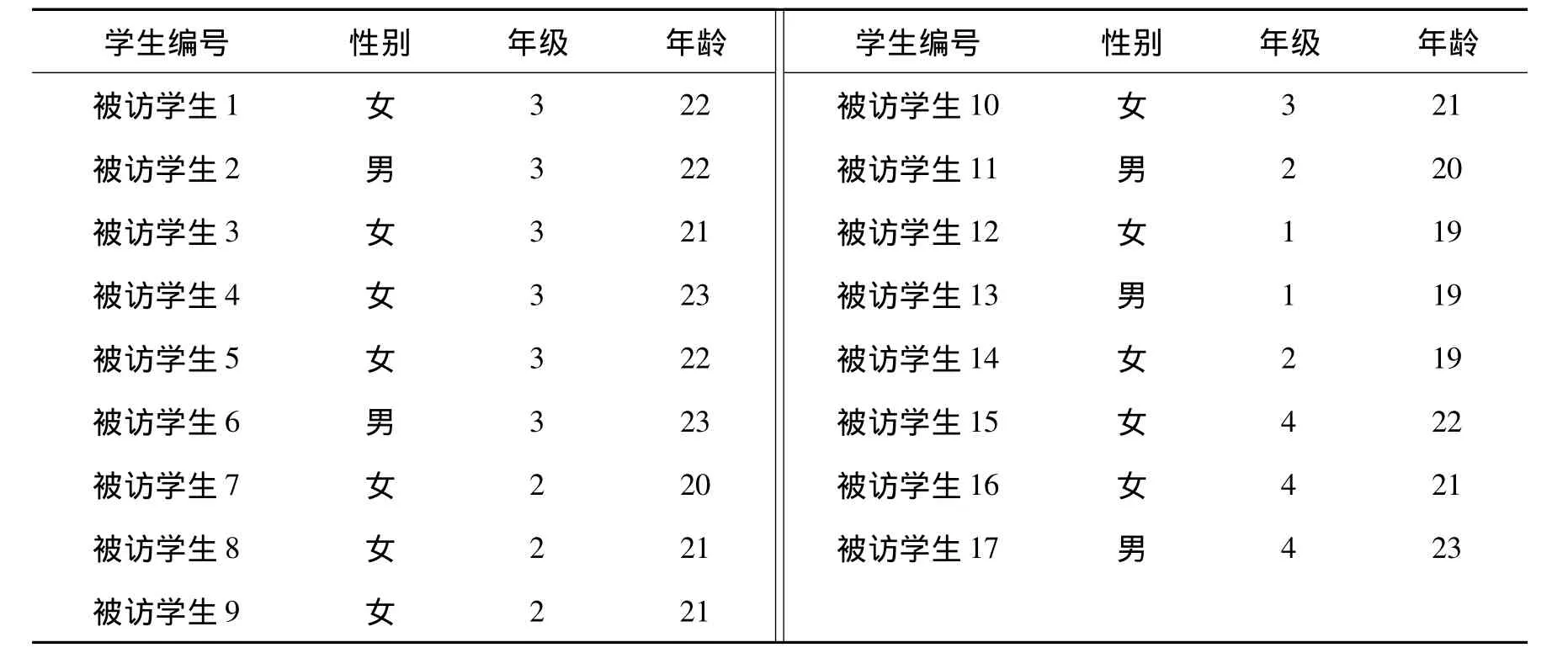

本研究以北京市某高校国际经济与贸易专业本科生为访谈对象。共有17名志愿者参加了访谈,其中大一2人,大二5人,大三7人,大四3人;男生5人,女生12人。访谈对象的多样性在某种程度上会决定数据分析结果的多样性,因而研究者在选择对象时最大程度地保证了最大化差异原则(maximum variation principle)。一般情况下,现象描述分析学的样本量以15~20人的规模比较合理。样本量过低有可能无法寻找差异,而样本量过大则会造成数据分析过于烦冗且难以处理(unmanageable)。访谈对象的基本信息如表2所示。

表2 访谈对象的基本信息

调查方法采用半结构访谈法(semi-structured interview),涉及的问题有两大部分:一是主干问题(primary questions),包括“你怎么定义学习”“你学习的目的是什么”等;二是追问问题(follow-up questions),包括“你能再进一步解释一下吗”“你能举个例子说明一下吗”“你怎么理解它们之间的关系”等。

为了保证研究的质量,研究者十分注重在现象描述分析学框架下的访谈要求。首先,研究者尽量对受访者的回答采取包容理解的态度,即站在对方的角度理解问题,不与对方争辩。其次,由于要调查被访者的经验,所以已有理论、研究发现以及研究者个人的经验和成见要尽量被“括起来”(bracketed)。最后,追问的重要作用被最大程度地重视,很多有价值的信息都是在追问中获得的[13]。每位被访谈者的访谈时间为1小时左右。

(二)分析方法

首先,依据不同的访谈对象归类整理访谈录音。接下来研究者重复阅读每一位被访者的录音资料,次数没有限制,直至研究者认为自己对资料有足够的熟悉程度。随后,录音资料中的全部有价值的信息被逐一摘录出来并放到一起,组成一个“意义的集合”[14]。研究者重复阅读集合中的内容,通过辨别将意思相近的语录编排到同一个组。如果遇到难以理解的语言则需要回到被访者最原始的录音资料中,结合上下文语境进行理解。组别确认之后还需要重复比对,直到组与组之间的界限(border)足够清晰,没有遗漏的内容。这样就形成了“描述的类别”[14]。最后,研究者还要仔细思考不同类别之间的内部联系,确定组与组之间的等级关系(hierarchy)。等级越高的观念越复杂,通常包含低等级的观念所不具有的要素(elements)。总而言之,现象描述分析学的分析是一个重复的过程(iterative process),需要经过多次的调整、比对和确认。

(三)研究发现

调查结果显示,被访大学生约有6种学习观,即把学习看作知识获取、记忆与再现、知识应用、理解、解释现实和个人成长。

1.学习观A:学习即知识获取

与传统看法不同,在现象描述分析学的研究框架下,这种学习观将学习看作知识量的增加。学者Säljö认为,持这种学习观的学生对学习的理解很模糊和笼统,认为学习的定义不用解释和深究,是理所当然的(taken-for-granted),就是把他们认为零散的、互不联系的知识点“装进”自己头脑的过程[15]。学习者重视的是简单的知识量的增加,他们会用各种学习方法(如上课听讲、平时看书、网络浏览等)达到这个目的。例如,有的学生反映学习就是学习知识,不断更新自我认知、摄取新知识的过程。

学习就是不断更新自己,不断地摄取新的知识、新的道理。(被访学生16)

2.学习观B:学习即记忆与再现

Byrne和Flood的研究表明,把学习当作记忆与再现的观念与学习观A稍有不同,因为它自身有了一种新的功能[9]。从受访者的回应来看,这种功能表现为考试,即考试前集中背诵,考试时把所记忆的内容原封不动地落实到笔头。尽管大多数学生都非常反感这种考试形式,但无论是为了将来升学或出国深造,还是不“挂科”,他们都必须这样做,因而外界压迫和外力作用表现得尤为明显。这也是一种比较明显的以知识量增加为目的的学习观。例如,有的学生反映他们会认真学习自己感兴趣的课程内容,但为了考试又不得不背诵某些知识点。

我每学期准备考试的时间就是一个星期……就算我认真听了课程,其实对我考试也没有非常大的帮助,考试还是得背。(被访学生8)

3.学习观C:学习即知识应用

这是一种比较复杂的学习观,因为所学知识会被应用到各种情境,如做题、考试、职业发展和未来生活。在访谈中,多数学生都积极评价知识和应用的关系,认为应用的重要作用不仅表现在可以理解知识,而且还会影响他们的个人前途,尤其是在职业前景方面。应用的重要性首先体现在课程学习上,其次是把理论知识应用于实际生活中。

就是自己知道怎么去运用。比如你学一门课程,至少它的框架体系要留在你脑子里面,必要的时候知道怎么运用。(被访学生11)

需要说明的是,这种学习观所涉及的“应用”还处于浅层次。由于学生在回答中并未明确提及理解,此处的应用知识仅是将所学理论、模型、步骤或公式等知识点简单套用到学生认为比较适合的情境中。从某种意义上说,这种学习观实际上是学习观B的延续和扩展,即“复制”(或套用)不限于大学考试,而是扩展到实际的生活环境中。

4.学习观D:学习即理解

在传统意义上,我们认为理解是应用的基础,应用应该比理解更高一个层次。但是现象描述分析学研究结果中的理解一般都是相反的,从这一种学习观开始,学生有了对意义(meaning)的追问,而不只是浅层次地学知识、背诵理论和套用公式。持有此种学习观的学生会追求知识背后的意义,如这个公式是怎么来的,理论的内在逻辑是什么,A和B之间的作用机制是什么等,他们更看重知识体系中的原理、规律和机制。因而,在此种学习观的影响下,学习者会扮演比较积极的角色,意图将外在知识内化。

比如看paper时,能看懂,明白其中的逻辑,若还能发现当中的问题,那我就觉得学到了这个东西。(被访学生17)

在这类学习观中,学生们还经常提到一个词“融会贯通”,意即把同一门课程中的前后知识点联系起来,或者将不同课程的知识体系融合到一起来理解,甚至有的学生还提出不同学科之间也是有内在逻辑关系的。由此可见,这是建立在普遍联系基础上的更深层次的理解。本次调查的专业为国际经济与贸易,学生需要学习财经类的绝大多数课程,如会计、金融、经济学和管理学等,学习内容相当庞杂,但正是这种庞杂让一些学习者努力寻找课程之间的内在联系。譬如下面这位受访学生就反映到:

我觉得所有的课程之间都是存在联系的,这对我个人经济学素养的养成是很好的营养。所有的课程不断融会贯通,通过不断重复和提炼,一步步深入……大三的课程会依赖大一、大二的课程,如果你大一、大二学得不是很扎实或基本上没怎么学懂,抑或只是靠考前突击,可能真的很容易忘记……因为我觉得经济学专业的各种课程之间是一环扣一环的。(被访学生7)

5.学习观E:学习即解释现实

在这种学习观中,学习被看作是一种自发自主的行为,更加强调个性化,不是明显的专业知识导向,而是以现实为导向,学生的态度也更有批判性。学习者正在经历从重复性学习向建设性学习的转变[16]。

受访者认为学习应当跳出专业知识的圈子,与现实生存环境联系起来。理论和实践的结合让很多学生对某些现象的认识有了明显转变,如有些学生明确指出,大学学习就是思维方式的转变。结合到自身专业知识来说,就是培养对经济学的敏感性,从经济学的角度来分析问题。然而这种转变通常是以一种不易察觉的方式悄然发生的,也就是说学生的认识是在不经意间得到加深和拓展的。

觉得可能学到的是一种思维模式,一种习惯。学习过经济学,生活中遇到一些事情,看待一些事情,尤其是关于经济方面的新闻,你确实会对它比较敏感……我感觉这可能就是经济思维吧。(被访学生5)

某些学习者在此基础上更进一步,形成了自己对某些问题和现象的看法。这种主见一方面让他们有了独立思考能力,另一方面也增强了其判断力,能够从浩如烟海的信息中辨别出哪些是有价值的,哪些不值得浪费时间,这一点正是人才培养所追求的独立思考、批判性思维和判断辨别能力。

理解和以前不一样了,至少我对经济学领域内的问题,开始有了自己的思索。针对网上不同人的理解和价值判断,也能分辨出各自观点的优缺点,如哪些是专业的评论,哪些是“水军”等。我觉得自己有了一定的分辨力。(被访学生7)

6.学习观F:学习即个人成长

这是一种高等级的学习观,Marton认为它建立在理解和解释现实的基础之上[6]。事实上,很多学生认为,在经过大学学习后,个人的思想和行为有了很大转变。一些学生还认为,自己之所以能够有这种变化是因为可以通过人际交往和向他人学习获得益处,他人的很多优点(如生活方式、处理问题的模式和行为范式等)是值得借鉴的。因而他们认为善于向别人学习很重要。

从身边的人身上会学到一些东西,就是你看他的处事方法,看他怎么处理这个问题。如果你觉得这个方法不错,就可以吸纳和借鉴。(被访学生9)

“改变”“成熟”“长大了”是这些学生经常使用的描述自身成长的词汇。访谈中发现,大学的学习不仅仅是知识的增长和能力的提高,学生个人的态度、心智和人格都产生了积极的变化:一方面是学生对自己的理解,一方面是学生对社会的理解。这对他们未来的人生会产生重大影响。

我学到的最重要的东西不是课程,而是一种人际间的交往。本来我比较羞涩,经过大学的学习,与同学的交流,以及经历的一些事情,感觉自己变得性格更开朗了。(被访学生6)

四、讨论与建议

通过访谈调查,本研究总结和分析了北京市某高校国际经济与贸易专业17名大学生的6种学习观,分别是学习即知识获取、记忆与再现、知识应用、理解、解释现实和个人成长。这些观念展现了大学生对于学习这种现象的质性理解,并且每一个种类和其他种类之间是有着实质性不同的[17]。这些种类也许不能非常完整地描绘学生经历学习这种现象的全部,但它们的确是对经验的不同维度(different dimensions of experience)的反映[18]。

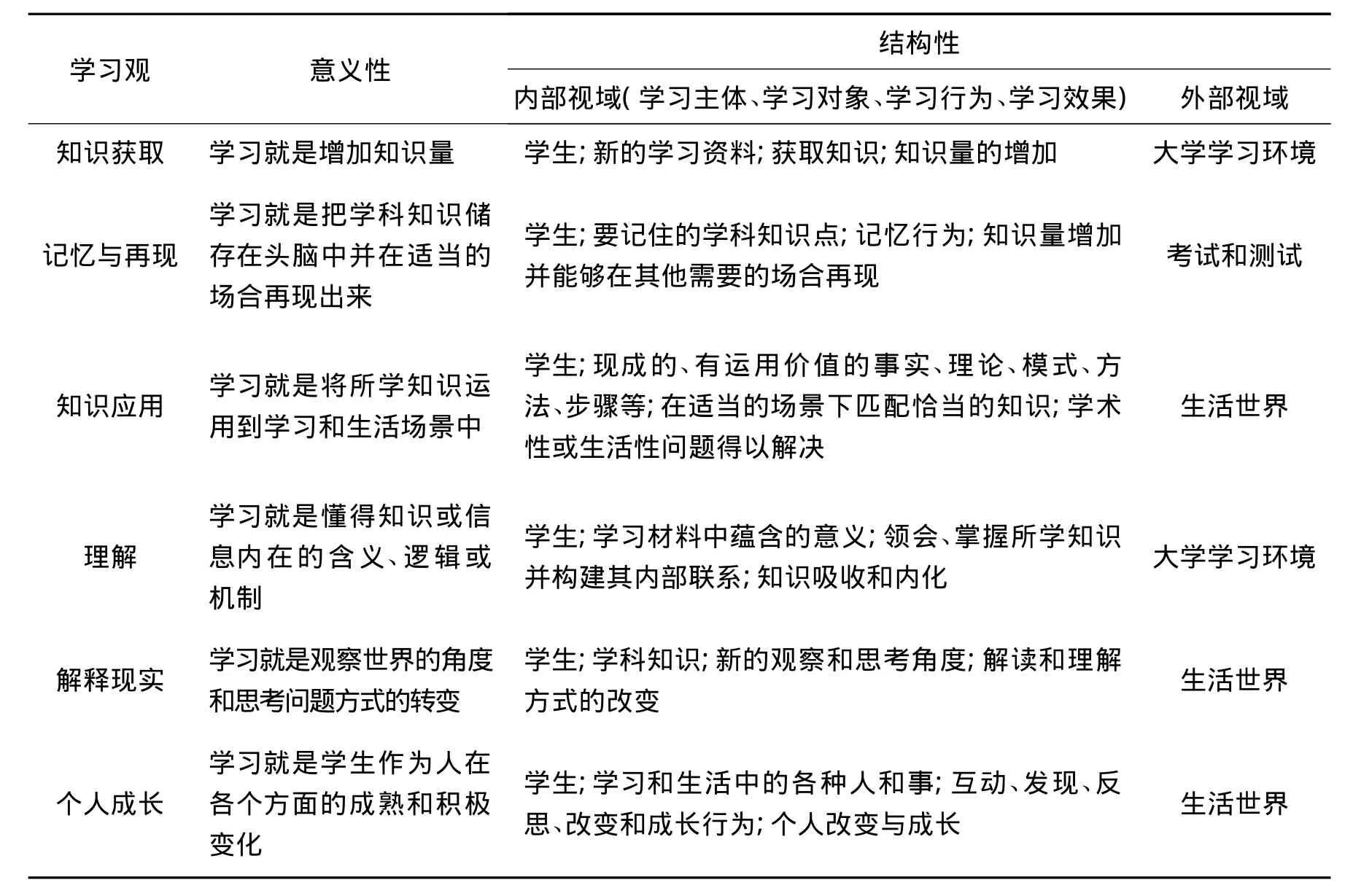

现象描述分析学对于观念的分析有一个比较完善的理论分析框架。每一种观念都是由“意义性的方面”(referential aspect)和“结构性的方面”(structural aspect)构成。前者指的是现象或观念的普遍意义(global meaning of the phenomenon),后者包括“内部视域”(internal horizon)(即同时在意识中出现的要素以及要素之间的联系)和“外部视域”(external horizon)(即现象或观念存在的环境)两个部分。具体到本研究,内部视域可以划分为学习主体、学习对象、学习行为以及学习效果4个维度,外部视域则是每种学习观所处的外部环境。以知识应用为例,其意义性分析框架是把学科知识运用到学习场景中或生活情境中,如做练习题或是借助所学知识去应对未来的职业要求。学生是学习主体,对象是现成的事实、理论、模式等有运用价值的东西,学习行为通常是在适当的场景下匹配恰当的知识,最终达到的效果是学术性或生活性问题得以解决。学生在表达这类学习观时,已经跳出了单纯的大学学习环境,深入到实际生活情景中。因而此学习观的外部视域应为生活世界(life world)。借助这个分析框架,我们可以把所发现的6种学习观逐一解析,剖析其内部构成要素,并在此基础之上建构其关系(见表3)。

表3 “意义-结构”分析框架下的学习观

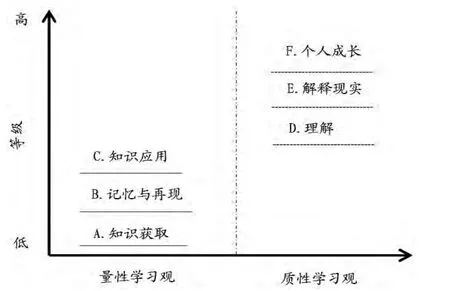

由于经历的是学习这一种共同的现象,所以受访者的观念之间必然会产生联系,而这种联系通常以“等级”的方式体现,即观念内部是由简单到复杂、由低等级向高等级排列的[6]。通过表3的分析,学习观A到学习观F之间由低到高的等级关系一目了然。高等级的学习观在包含了低等级学习观的一些核心元素的基础上还涵盖它们所不具备的新元素(new elements)。例如,最低等级学习观认为学习就是简单的获取知识,当然这也是所有高等级学习观的起点,在此基础上加以记忆和输出(在期末考试时进行答卷),就发展到了高一级别的学习观(如图1)。

图1 6种学习观及其等级划分

如果再将这6种学习观进行归类的话,按照Duarte的分类法,可以归为两个大类(如图1):量性学习观(quantitative conceptions of learning)和质性学习观(qualitative conceptions of learning)。前者认为学习就是知识的累加与重复,而后者侧重对于知识的理解和对意义的解释[19]。通过以上对各种学习观的分析以及所罗列的比较有代表性的受访者的言语可以看出,把学习当作知识量的增加、记忆再现和应用的观念明显带有比较强的叠加、积累、重现和照搬套用的倾向;而将学习视为探寻知识之间的关系、解释生活现象和改变自我的观念显然都是建立在意义追寻(pursuit of meanings)的基础之上的。因此,质性学习观在深度方面要强于量性学习观。Mclean认为,相较于量性学习观,质性学习观更能对学生的未来生活和职业发展产生深远影响[20]。从另一个维度来考虑,不难看到,学习观A、B、C(实线下划线部分)更多的是依赖教师协助进行的学习活动,即教师中心体现得比较明显;相反,持有学习观D、E、F(虚线下划线部分)的学生并不会单纯依赖教师的协助,而是主动地探求自己感兴趣的知识领域。在现实学习中,前者可能表现为被动学习,在考试和测试等外部环境的驱使下进行非常浅层次的学习活动,一旦没有了外部环境的推动,学习动力就会骤然下降,对知识的掌握也就无从谈起。比较而言,后者的学习积极性和主动性要高得多,他们对知识本身的广度和深度都有追求,会自觉成为学习的主人,将学习与自身的发展和成长联系起来。

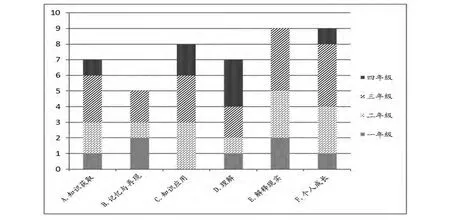

图2 6种学习观在各个年级的人数分布

图2描绘了各种学习观在四个年级中的分布情况。尽管每位访谈对象都可能表达两种甚至更多种类的学习观,但通过这个简要的统计可以比较明显地看到,D、E、F三种量性学习观稍占上风,但并不明显。也就是说,此次调查的国际经济与贸易专业半数以上的学生对学习有着比较清晰的认识和理解,这一点无论是对他们当下的学习还是将来的深造抑或是职业生涯的发展都大有裨益。不容忽视的是,也有将近一半的学生还徘徊在比较注重量的积累和简单应用的学习观上。尽管这些比较初级的观念对学生也有一些积极作用,然而停留于这些观念会导致肤浅的理解和浅层次的学习。

现象描述分析学研究的根本目的就在于找寻观念及其性质的不同,并在此基础上促进观念的转变[21]。就本项研究而言,为了促使大学生学习观的转变,向更为复杂和高级的观念发展,教育从业者要努力从教学、课程以及评价方法上不断改进和完善[22]。首先,大学教师应当意识到,不同的学习者会有不同的学习观,旨在寻求意义的学习要强于只为满足外部要求而进行的死记硬背式的学习。以现象描述分析学的视角来看,学习的发展和改进就是不断拓宽并加深对学习对象的理解的过程[23]。通过对教学的改进,将学习观升级到更高级的阶段是完全有可能的。教师的教学工作要力争拓宽学生的意识,升级学生的观念。从另一个角度来看,教师还要深化对于人才培养内涵的理解,不能将培养人才简单地等同于教学,更不可把教学活动与课堂教学活动或教师教的活动画等号[24]。大学教学要求教育者认识到并充分发挥大学生在学习中的主体性。教师应当努力构建发挥学生主体性的学习平台,让学生真正参与到学习中,成为学习的主体,从而促使学生向深层学习方式转变,进而提升学习效果[25]。

其次,本研究所发现的学习观还对课程的组织提出了要求。教育从业者应当认真考虑真实存在的各类课程对学习观念的影响,并思考如何通过课程的改进帮助学生实现观念的转变。课程的目标以及学生需要达到的理解的水平层次要清晰地展示出来[9]。开设能够拓宽学生知识面的选修课,借此让学生对自然科学和社会科学的成果有一个全面的把握,提高学生的综合素质,让他们体会到学科知识间的交互渗透性[26]。在课程的实施过程中,尽可能采用小组学习(groupbased learning)、小组讨论(group discussion)、课堂展示(presentation)等更加偏向学生中心的形式,因为这类活动可以确保学生的深度参与和自由发挥,并且让学生对自身的学习负责[27]。学习除了接收、获取、记忆之外,还要有讨论、辩论、反思、观察、领悟等更加高级和复杂的行为。

再次,评价方法也要与改进的教学及课程相匹配。评价手段应当能够反映学生在何种程度上达到了既定的教学目标。传统的以闭卷考试为代表的终结性评估手段所占权重应逐步减少,以学生为本、注重学习过程的形成性评价(formative assessment)方式应该被大力提倡。所评价的对象不应当局限于学科知识和技能,还应涵盖学习态度与学习习惯等重要维度。评价模式可以突破师评生的范式而采取自我评价和学生互评等形式。反馈的方式既要有正式的奖惩制度,也要有口头表扬和体态语言等。评价的根本目的在于促进理解和批判性思维能力的发展,而非停留于对所学内容的简单重复和再现。

改进学生的学习观是一项具有挑战性的工作,没有单一的解决方案。但至少有一点是可以肯定的,那就是要从多方入手并实现各方面的协同作用。也就是说,教学方法、课程设置和评价方式应实现多方联动,多管齐下,在更大程度上激发学生深化对学习的理解,改进学习观念。

五、结 语

通过现象描述分析学的研究方式,本项研究揭示了大学生的6种不同的学习观。在深入分析各种观念内涵的基础上进行了等级关系的构建,从中我们可以比较清晰地看到学习观的改变应当朝向何方。当然,限于质性研究所固有的缺陷以及现象描述分析学对样本的限制,本研究不大可能具备太强的普遍说明性。未来的研究可以在此基础上,采用其他研究方法对其他学科和其他高校的大学生进行规模性调查。

参考文献:

[1] MARTON F.Phenomenography-describing conceptions of the world around us[J].Instructional science,1981(10):177-200.

[2] PURDIE N M,HATTIE J.Assessing students’conceptions of learning[J].Australian journal of educational&developmental psychology,2002(2):17-32.

[3] PAAKKARI L,TYNJÄLÄ P,KANNAS L.Critical aspects of student teachers’conceptions of learning[J].Learning& instruction,2011,21(6):705-714.

[4] TÃ ¤KSM,TYNJÃ ¤LÃ ¤ P,KUKEMELK H.Engineering studentsaâconceptions of entrepreneurial learning as part of their education[J].European journal of engineering education,2016,41(1):53-69.

[5] SÄLJÖ R.Learning in the learner’s perspective I.Some common sense conceptions[R].Gothenburg,Sweden:Institute of Education,University of Gothenburg,1979:446-447.

[6] MARTON F,DALL’ALBA G,BEATY E.Conceptions of learning[J].International journal of educational research,1993,19(3):277-300.

[7] BRUCE C,GERBER R.Towards university lectures’conceptions of student learning[J].Higher education,1995,29(4):443-458.

[8] VIRTANEN V,LINDBLOM-YLÄNNE S.University students’and teachers’conceptions of teaching and learning in the biosciences[J].Instructional science,2010,38(4):355-370.

[9] BYRNE M,FLOOD B.Exploring the conceptions of learning of accounting students[J].Accounting education,2004,13(sup1):25-37.

[10] WATKINSD,REGMIM.How universal are student conceptions of learning?A Nepalese investigation[J].Psychologia,1992,35(2):101-110.

[11]陆根书,于德弘.学习风格与大学生自主学习[M].西安:西安交通大学出版社,2003:117-132.

[12]陆根书,于德弘,刘朔.民办高校大学生学习风格研究[M].西安:陕西人民教育出版社,2006:120-138.

[13] ÅKERLIND G.Learning about phenomenography:interviewing,data analysis and the qualitative research paradigm[M]//BOWDEN J.A,GREEN P.Doing developmental phenomenography.Melbourne:RMIT University Press,2005:63-73.

[14] MARTON F.Phenomenography:a research approach to investigating different understandings of reality[J].Journal of thought,1986,21(3):28-49.

[15] SÃLJÖ R.Learning about Learning[J].Higher education,1979,8(4):443-451.

[16] ROSSUM E JV,DEIJKERSR,HAMER R.Students’learning conceptions and their interpretation of significant educational concepts[J].Higher education,1985,14(6):617-641.

[17] ELAINE M,KEITH T,MICHAEL P,et al.Variation in the experience of leadership of teaching in higher education[J].Studies in higher education,2003,28(3):247-259.

[18] TRIGWELL K.Phenomenography:discernment and variation[J].Improving student learning,2000(7):75-85.

[19] DUARTE A M.Conceptions of learning and approaches to learning in Portuguese students[J].Higher educa-tion,2007,54(6):781-794.

[20] MICHELLE M.Can we relate conceptions of learning to student academic achievement?[J].Teaching in higher education,2001,6(3):399-413.

[21] DURDEN G.Accounting for the context in phenomenography-variation theory:evidence of English graduates’conceptions of price[J].International journal of educational research,2017(87):12-21.

[22] MARSHALL D,SUMMER M,WOOLNOUGH B.Students’conceptions of learning in an engineering context[J].Higher education,1999,38(3):291-309.

[23] PAAKKARI L,TYNJÄLÄ P,TORPPA M,et al.The development and alignment of pedagogical conceptions of health education[J].Teaching& teacher education,2015,49(4):11-21.

[24]史秋衡,郭建鹏.我国大学生学情状态与影响机制的实证分析[J].教育研究,2012,33(2):109-121.

[25]杨院.大学生学习观对学习方式影响的实证研究——基于不同课堂学习环境的分析[J].国家教育行政学院学报,2013(9):75-80.

[26]周琰,王学臣.学习观研究及其教育启示[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2009,54(5):131-134.

[27] ABHAYAWANSA S,LARIANEF.Conceptions of learning and approaches to learning:a phenomenographic study of a group of overseas accounting students from Sri Lanka[J].Accounting education,2010,19(5):527-550.