高等教育结构、就业结构和产业结构的相关性分析

——以安徽省为例

汤 建

(厦门大学 教育研究院,厦门 361005)

虽然我国高等教育发展迅速,但长期以来需求侧改革的思路却导致有效供给不足与有效需求乏力之间的矛盾,改革的实际成效并不尽如人意。2015年国家提出供给侧改革,因此有学者提出从供给侧思考高等教育改革,以期提高高等教育改革的质量和效益。现实中,高等学校毕业生作为高等教育的供给侧要素,面临着结构性失业问题。然而,大学生就业并不是孤立存在的,它是人才培养的重要组成部分,应该被置于经济结构调整、高等教育结构优化、产业结构升级、建设创新型国家的大背景下考虑。高校毕业生就业是一个复杂的系统工程,不仅与高等教育系统内部的人才培养质量、结构、规模紧密相关,还受到产业结构变动的影响。高等教育结构需要适应产业结构的调整,为产业结构的优化提供合理的劳动力结构。但高等教育结构与产业结构的良性互动关系的形成,需要就业结构的反馈。产业结构、高等教育结构和就业结构协调发展,可以有效缓解结构性就业矛盾,促进社会经济的稳定增长和高等教育的内涵发展。

因此,需要处理好高等教育结构、产业结构、就业结构三者之间的关系,更好地发挥高等教育的功能。研究表明,我国高等教育发展与经济发展具有高度的同构性[1]。在知识密集型产业领域,劳动者的受教育程度与收入成正比[2]。也就是说人力资本是经济增长的关键因素[3],且就业结构和产业结构会出现结构性变迁规律。此外,就业结构合理化对经济稳定起正向作用[4]。本文以安徽省为例,从产业结构与就业结构、高等教育结构与产业结构、高等教育结构与就业结构3个方面,分析三者之间的互动关系,以期为安徽省高等教育结构、产业结构和就业结构的协调发展提出优化建议。

一、产业结构与就业结构的互动关系

就业结构主要是指劳动力在不同行业、部门和地区间分布的数量对比关系[5]。在此主要分析劳动力在三大产业中的分布结构。产业结构作为经济结构中的关键要素[6],一般采用三大产业分类法,分为第一产业(产品直接取自自然界的部门,如农业、林业、渔业等)、第二产业(对初级产品进行再加工的部门,如工业、制造业和建筑业等)和第三产业(为生产和消费提供各种服务的部门,如文教卫体娱乐业、服务业和运输业等)。

(一)指标选取

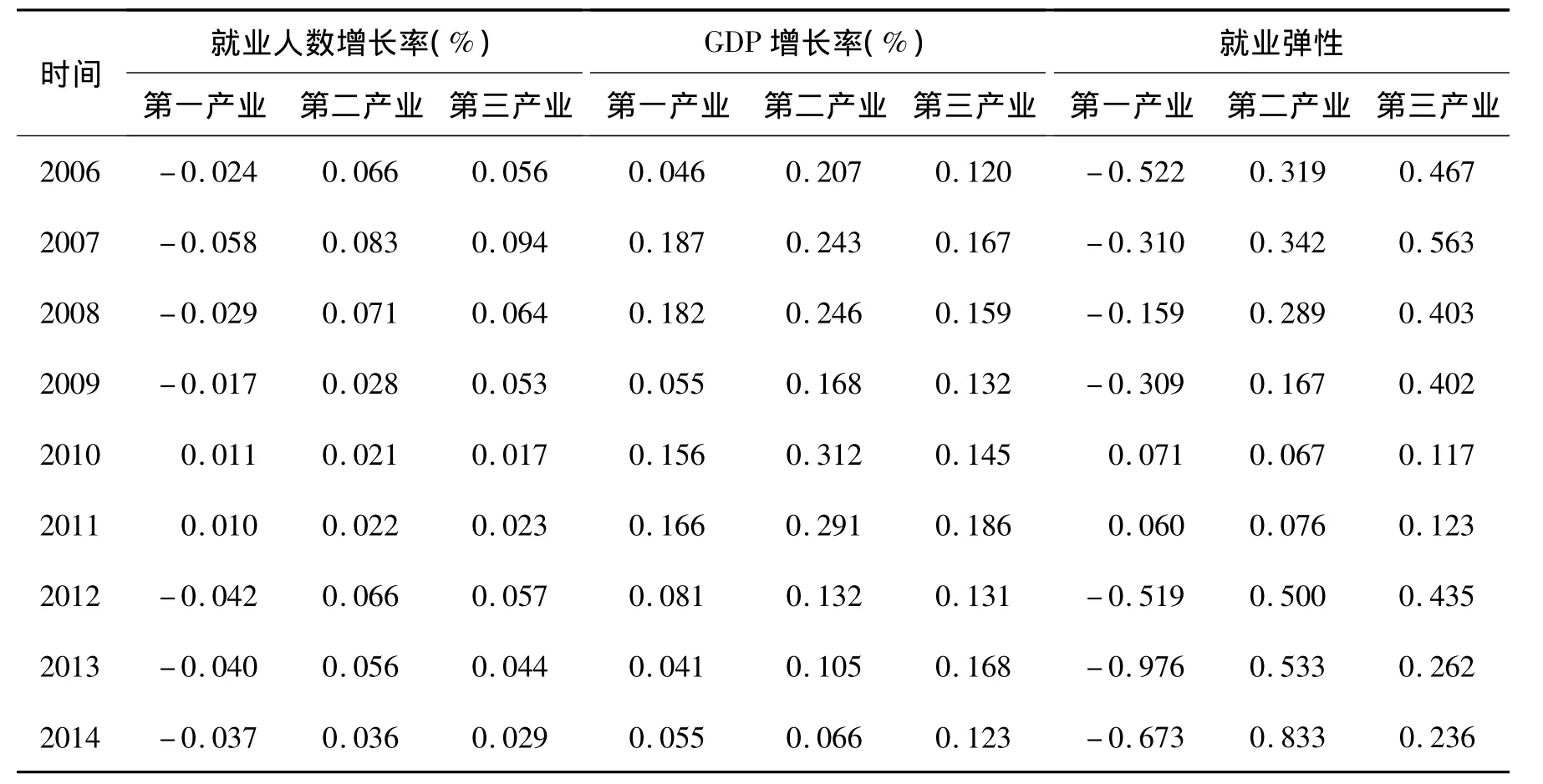

采用“就业弹性”来反映就业与经济增长之间的关系,是学界的通常做法。就业弹性在数值上等于就业人数增长率/GDP增长率[7]。它指的是经济增长率每提高一个百分点所带动的就业增长率,表示经济增长对就业人员的吸纳程度。即就业弹性系数越大,说明经济增长对就业的带动效应越大;反之,则会出现经济正增长而就业减少或经济负增长而就业增加的现象[8]。本文以2006—2014年安徽省三大产业的GDP增长率及各产业中就业人数增长率为测量指标。那么,经济增长的就业弹性系数=就业人数增长率/GDP增长率。

(二)安徽省三大产业就业弹性分析

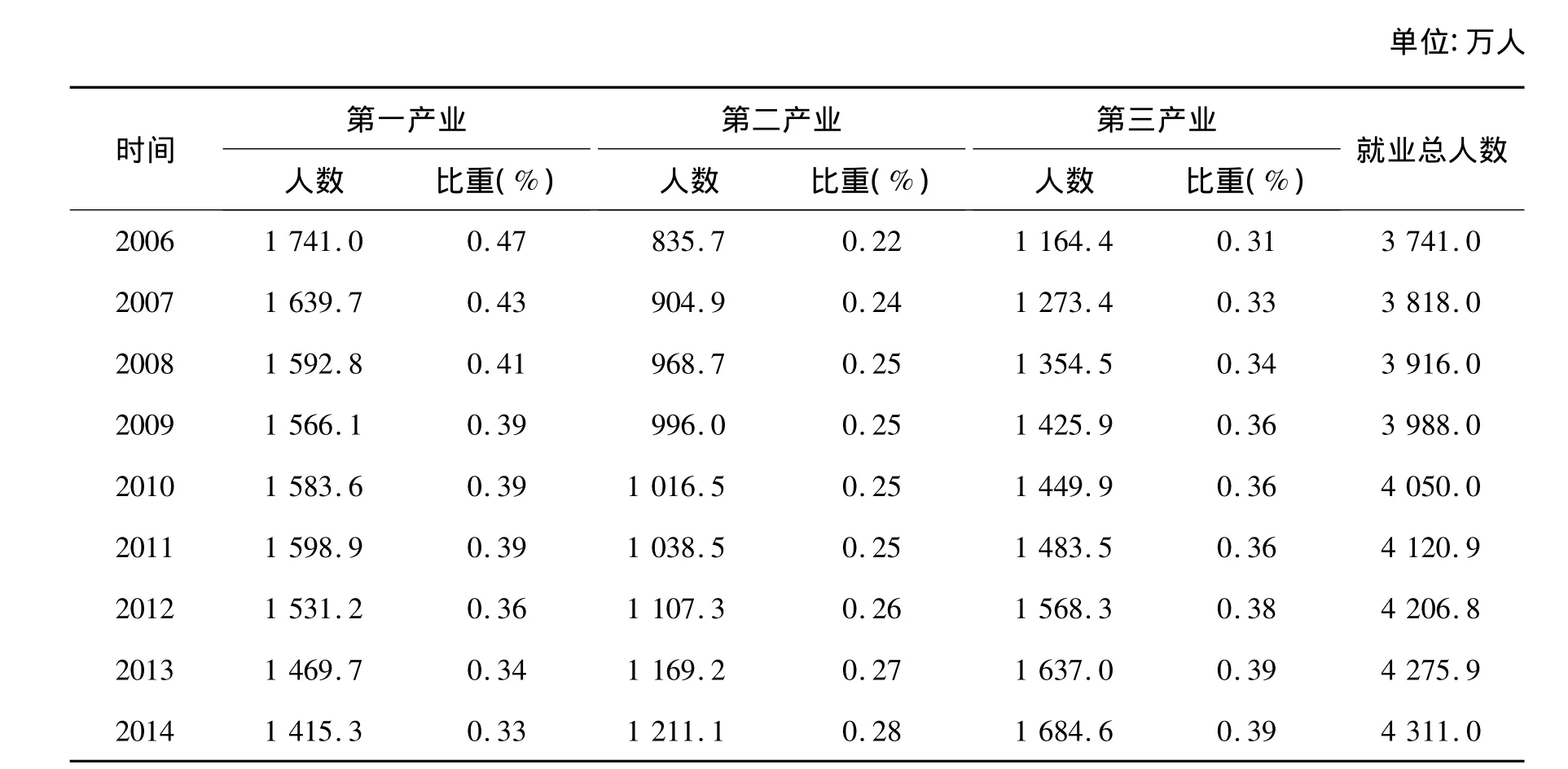

通过对安徽省统计局官方网站和《安徽统计年鉴》(2006—2014年)中的相关数据进行统计处理后,绘制成表1。从表1中可以看出,2006—2014年,安徽省的GDP增长虽然迅速,但总体就业人数增加值比率却较低,平均不足0.3%,表明在GDP增长背景下,总体就业呈振动滞后变化。安徽省第一产业就业弹性系数除了2010年和2011年外,均为负值,说明第一产业创造的产值并未减少;第一产业从业人员数量的下降,说明由第一产业带来的经济增长并未对就业起到明显的带动作用。第二产业和第三产业的就业弹性系数均为正值,说明第二、三产业对劳动力的吸纳能力处于相对稳定的态势。相对来说,2006—2011年,第三产业的就业弹性系数较大,即第三产业的经济增长率每提高一个百分点所带来的就业增长更胜一筹。2011年之后,在三大产业中,第二产业创造就业机会的能力则更强。

表1 安徽省三大产业就业弹性统计表

进一步分析,根据《安徽统计年鉴》对三大产业结构分类的统计,第三产业中传统服务行业所占比例略呈下降趋势,新兴服务行业蓄势待发。相对于知识密集型产业和技术密集型产业领域,“资本密集型产业”和“劳动密集型产业”的增幅呈显著提升状态[9]。另外,根据安徽省就业局2011—2015年发布的《全省就业失业动态监测情况报告》(见表2):近年来,三大产业的需求人数均呈下降趋势,而三大产业的年度需求却呈稳定增长趋势,也就是说在当前经济增速放缓的情况下,安徽省的就业情况在三大产业中均表现较好,带动用工需求持续增加。从三个产业的需求所占比重来看,安徽省第一、二产业的需求比重呈下降趋势,第三产业的需求比重呈上升趋势。这说明,在经济增速放缓的情况下,第三产业带动就业增长的作用更大。可见,安徽省产业带动就业的方向发生了转变,尽管第三产业的产值比重仍然较低,但第三产业容纳新增就业人口的能力却在不断增强。也就是说,安徽省的第三产业将成为三大产业中吸纳和扩大就业人口的中坚力量。

表2 安徽省三大产业的需求人数

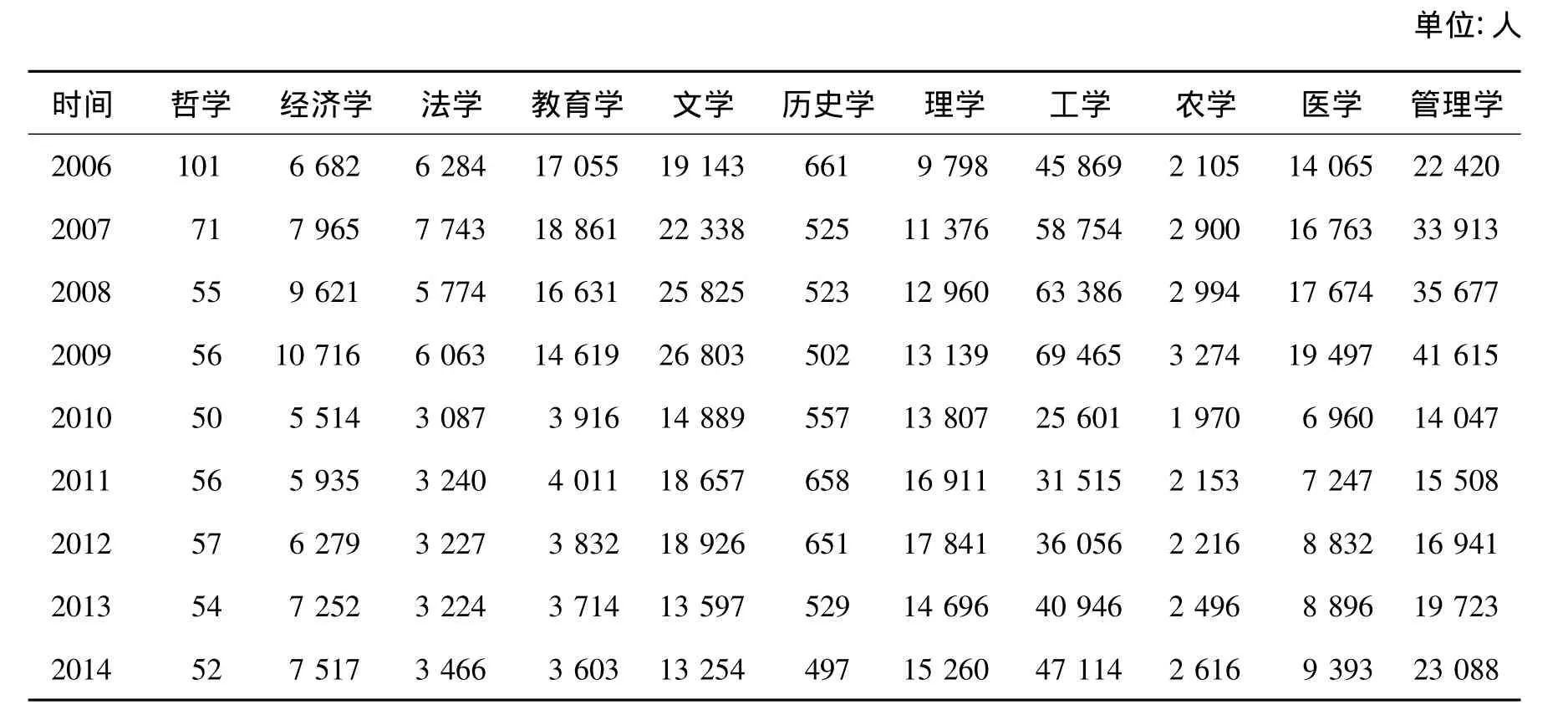

二、高等教育结构与就业结构的互动关系

就业结构即劳动力分配结构,是影响高等教育结构的重要因素之一。高等教育结构是一个多维复杂的综合结构,包括内部结构(学科专业结构、课程结构、队伍结构)和外部结构(地域结构、层次结构和形式结构)。这里主要讨论其内部结构中的学科结构。学科结构作为高等教育结构的微观层面之一,反映的是高等教育培养不同专业领域人才的横向结构,可以选用各学科的高校毕业生数来反映。学科结构是高等教育结构的子系统。对一个系统发展的变化态势进行量化度量,最适宜的选择是灰色关联度分析方法,该方法还适用于样本量不足的总体。因此,通过主成分分析法建立相应的综合指标模型,在主成分分析的基础上建立灰色关联模型,分析就业结构与高等教育结构之间的关系。相关数据来源于《安徽省统计年鉴》,经整理2006—2014年安徽省高校毕业生各学科人数和各产业的就业人数,绘制出2006—2014年安徽省高校毕业生各学科人数表(见表3)以及三大产业就业人数表(见表4)。

表3 2006—2014年安徽省高校毕业生各学科人数

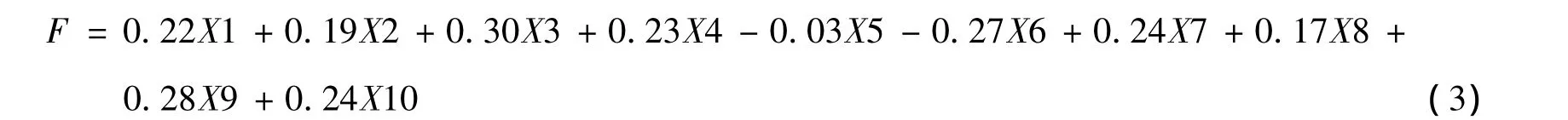

因为学科结构各变量之间存在多重共线性特征,所以选择因子分析进行降维。首先,运用SPSS21.0对表3数据做主成分分析。从提取的数据来看,变量的共同度较高,说明大部分变量能被因子提取,因子分析的结果有效。由于只有两个因子的特征值大于1,而且这两个特征值大于1的因子贡献率占比达89.41%,所以,提取前两个因子作为主成分。通过主成分分析得出两个主成分的模型为:

把两个主成分所对应的特征值与两个主成分总的特征值之和的比例作为权重,计算主成分综合模型,即高等教育学科结构对就业结构影响的综合模型:

其中,Xi(i=1,2…11)为高等教育各学科指标的标准值。

表4 2006—2014年安徽省三大产业就业人数

用同样的方法,得出就业结构对高等教育结构影响的综合指标模型为:

其中,Zi(i=1,2,…7,)为就业结构各指标的标准值。

其次,运用Microsoft Excel进行灰色关联分析[10]。首先对原始数据(参考数列和比较数列)进行无量纲化处理,即均值化处理;然后对各个数据进行求差序列计算,求得各个数据与选取参考数据的绝对差;再求出两端极大值和极小值后,求得各列数据与参考数据的关联系数;最后求出各列数据的标准差和平均值,也就是各变量的相关系数。计算得出学科结构与就业结构的关联序为第三产业>第一产业>第二产业。同理,计算就业结构与高等教育学科结构的关联序为:哲学>农学>经济学>历史学>理学>文学>工学>管理学>法学>医学>教育学。

另外,结合表1和表3可知,安徽省工学学科的毕业生在数量上不稳定,呈下降趋势,这一变化与安徽省第二产业的产值变动趋势并不相符,与第二产业的占比趋势也不相符。通过以上分析可知,安徽省高等教育结构与就业结构之间存在相关关系。一方面,高等教育各学科毕业生数的变化会影响就业结构的调整。人文学科毕业生数对第一产业具有正向影响,其毕业生数的增加会扩大第一产业的就业规模;应用学科毕业生数的增加会扩大第二、三产业的就业规模;基础学科毕业生数的增加则会扩大第二产业的就业规模。另一方面,安徽省就业结构的变动会对高等教育各学科结构产生影响。哲学、农学、经济学受影响较大,管理学、法学、医学和教育学等学科受影响较小。可见,目前比较适应经济发展现状的是与第三产业相关(主要服务于第三产业)的学科。

三、高等教育结构与产业结构的互动关系

从理论上讲,学科结构与产业结构具有相辅相成的关系[11]。一方面,高等教育的学科结构会影响人力资本的供给结构,高等教育机构培养的人才要到各个产业的工作岗位中就业,进而影响就业市场结构的变化。一定的产业结构需要一定的专业人才,适应产业结构发展的学科结构可以为经济发展提供所需的优秀人才,促进知识成果转化和经济的持续增长;而与产业结构需求失衡的学科结构会对产业结构产生一定的制约作用。另一方面,产业结构的变动会引发人才需求结构的变化,经济增长也会在一定程度上推动地区高等教育的发展。因此,高等教育学科结构必须根据产业结构的调整而做出适当调整。

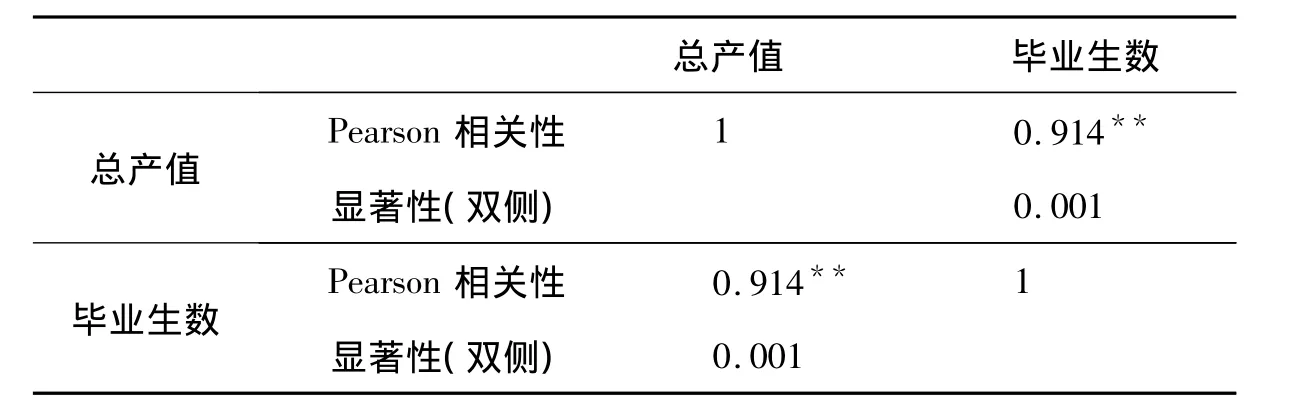

首先,我们分析安徽省高等教育规模与经济增长的关系。可以用产业总产值来表示产业产值结构,就业结构则以高校毕业生数来表示,数据来源于《安徽统计年鉴》,采用SPSS 21.0进行相关分析,得到高等教育规模与经济增长相关性的分析结果(见表5)。由表5可以看出,安徽省高等教育规模与经济增长之间存在显著的正相关。这在一定程度上也反映了安徽省高等教育在学科结构、知识成果转化和技术创新方面均取得到了一定的成效,能够有效促进产业结构的升级。值得注意的是,在高校扩招形势下,安徽省高等学校毕业生在规模上的扩张快于经济结构调整进程中新产业所提供的岗位数量。

表5 高等教育规模与经济增长的相关性

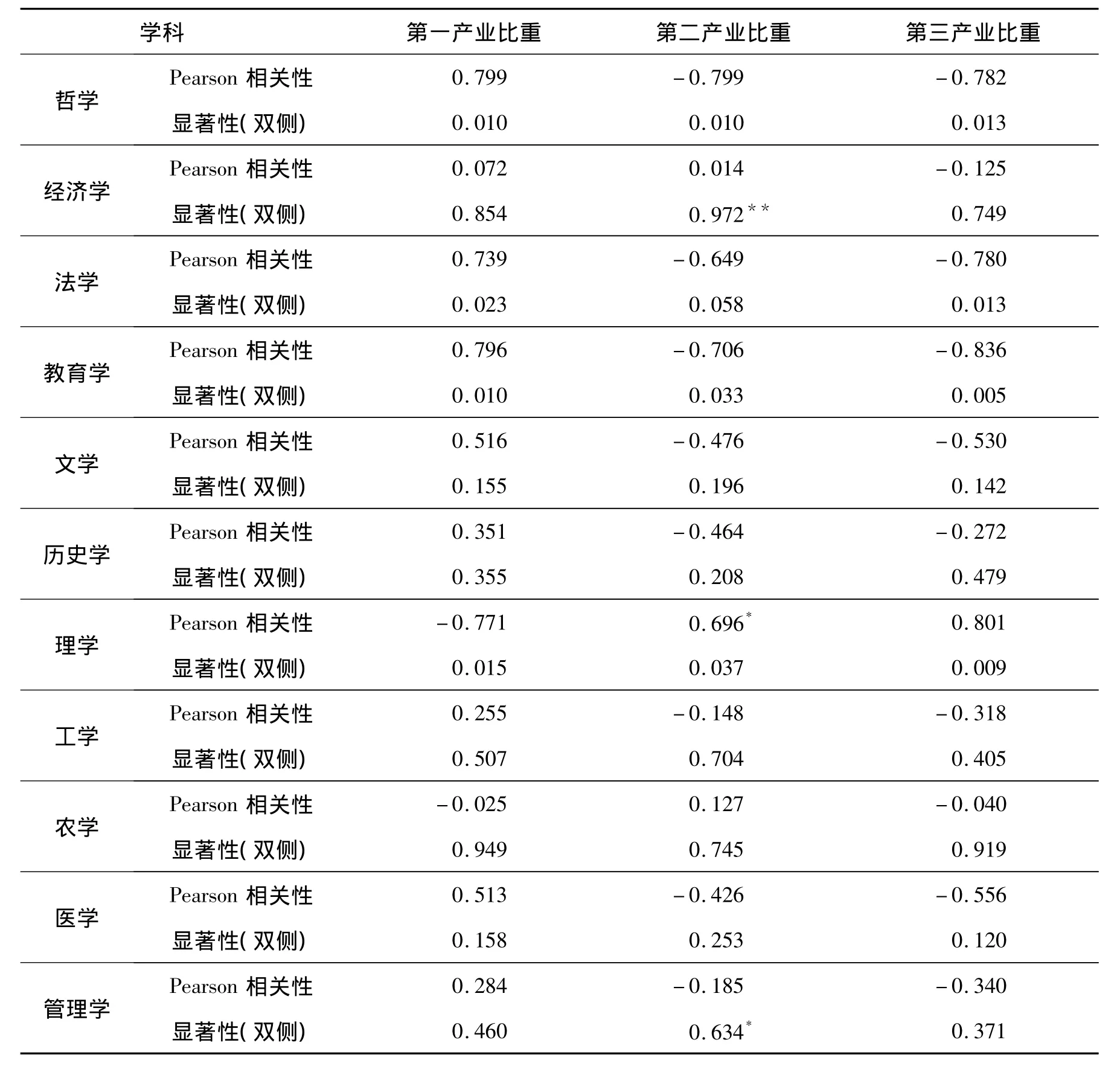

其次,分析高等教育学科结构与产业结构之间的相关性。一方面,高校毕业生数的增加与第二、三产业增加的行业数之间呈正相关关系,说明高等教育各专业人才的培养能够促进产业结构的优化升级。另一方面,产业结构一般用产业增加值在GDP中的比重来表示,以三大产业分别所占比重作为反映产业结构的变量,以高等教育各学科专业的毕业生数作为反映高等教育结构的变量,采用SPSS 21.0进行相关分析,选取Pearson积差相关法分析各变量之间的相关程度。

由表6可知,高等教育学科结构与产业结构具有显著的相关关系。学科结构是影响产业结构的重要因素,当学科结构趋向合理时,能有效促进产业结构的优化和升级。结合表3可知,目前安徽省高等教育学科结构中所占比例最大的是工学,其次是理学,也就是说与第二产业相关的学科占比很大,而与第一产业相关度较高的农学所占比例很小。另外,随着安徽省第三产业的发展,教育学、法学、管理学和医学等与第三产业关联性强的学科得到了很大程度的发展,但是与第二产业相关的学科相比,其占比仍然较小。也就是说,安徽省学科结构呈现所谓的“偏振型”状态[12]。这种偏振型的学科结构不利于产业的发展,形成的人才结构也无法与产业结构相匹配,从而导致“就业难”和“招工难”并存的现象。

表6 高等教育专业结构与产业结构的相关性

四、高等教育结构、产业结构和就业结构三者协调发展的政策建议

通过上文的分析可以得出以下3点结论:第一,安徽省高等教育与经济发展呈现良性的互动关系。第二,安徽省高等教育结构、就业结构和产业结构之间存在显著的相关关系。当高等教育结构与产业结构要求相适应时,高等教育就可以为产业发展提供合适够用的劳动力,从而促进产业的优化升级。需要补充说明的是,高等教育结构与产业结构的互动和调适需要就业结构的媒介作用。第三,产业结构对安徽省高校毕业生就业结构具有显著影响。高等教育各学科毕业生数的变化会影响就业结构的调整,尤其是影响第三产业结构的调整。因此,我们提出以下政策建议:

(一)促进产业结构与就业结构协调发展

由上文分析知,安徽省第一产业占GDP的比重持续减少,第三产业占GDP的比重稳步上升。第三产业承担的就业岗位日趋增多,因而需要大力发展第三产业。但就目前而言,安徽省就业结构与产业结构的矛盾比较突出,急需纠正[13]。因而政府应强调就业与经济增长并重,推动由经济增长带动就业的模式向经济增长与就业协调发展的方向转变,促进就业结构与产业结构二者之间的适配性,实现就业与经济的同步发展。高校应以区域产业结构的现状和发展趋势为依据调整专业结构,使高校的专业结构能与产业结构有效对接。

此外,产业结构与大学生就业需求紧密相关[14]。大学生就业问题是安徽省乃至全国高等教育必须面对且急需解决的难题。在理论上知晓了产业结构与就业结构之间的相互作用的机理之后,我们就需要在实践中采取措施促进二者的协调发展,因此结合安徽省产业发展现状和趋势,通过促进以创业带动就业,鼓励创业者进入第三产业领域,重点优先发展信息服务型、劳动密集型、科技型等产业,积极扩大创业领域,发挥创业的就业倍增效应,以此提高劳动生产率。高等学校应该变被动为主动,积极推进创新创业教育,培养大学生的创新素质和创业能力,鼓励大学生自主创业。当产业结构与就业机构实现协调发展并进入良性循环的轨道时,便能实现经济的稳定增长,从而缓解就业压力。

(二)促进高等教育结构与就业结构协调发展

大学会根据经济社会发展需求,适时调整自己的学科布局和结构,从而提升自身的适应性,更好地发挥社会服务功能。高等教育结构调整作为一项全局性的工作,必须进行动态调整,以适应产业结构的需要并促进产业结构的优化升级。高等教育的特征之一在于其适应性,结构的优化带来的是功能的完善。高等学校应在满足发展需要的前提下,建立与产业结构相匹配的就业机制,通过完善人才培养机制和优化人才结构,为产业部门输送更加多样化的高层次人才,实现高等教育结构与产业结构互动发展,优化升级,形成“高等教育—就业—产业”的联动机制[15]。

从招生上来看,毕业生数量上的扩张导致高等学校学科专业结构的变动,结构调整反映了数量上的失衡。因此,要努力增设与第三产业相关的学科专业,接轨前沿学科,并适度扩大招生规模,限制“红牌专业”招生数量。从人才培养过程来看,高等教育结构要考虑就业结构的变化趋势,培养的人才应该符合劳动力就业市场的变化要求。高校应注重结构调整的科学合理性,灵活调整专业方向,减少择业障碍,解决就业的结构性矛盾,通过产学研合作培养创新性人才和复合型人才。从促进大学生就业方面来看,需要政府、高校、社会共同努力,推动就业方式的转变。

(三)促进高等教育结构与产业结构协调发展

一方面,根据产业结构的发展趋势优化学科结构。高等教育学科结构调整反映了经济结构对人才的需求。高等教育学科结构与产业结构的适配性决定了经济增长的速度,社会需求则决定了高等教育专业的口径宽窄。因此,专业设置应该以增强学生的社会适应性为目标,实现综合化和创新性。目前安徽省正处于产业结构调整的重要时期,加快和优化第三产业的发展是经济建设的关键举措,因此必须加强人文科学、社会科学、教育学、管理学、医学等与第三产业相关的学科专业建设,同时重视基础学科的建设,以保障安徽省产业结构的优化与升级。政府应为新兴学科的发展提供大力支持,重视应用性和技术性学科专业的发展。另外,要以实现学科专业调整的市场化为目标,对专业进行评估预警,保证专业设置的质量,从而构建高等教育学科发展引领产业结构优化升级的动力机制[16]。

另一方面,高等教育结构的调整应该与产业结构的变化和调整保持动态平衡。考虑到高等教育人才培养的滞后性,高等教育结构调整需要一定的前瞻性,在人才培养过程中同时注重高校专业与社会需求之间的结构性矛盾,即社会需求的滞后性和招生的超前性之间的矛盾。预警机制是缓解大学生结构性就业难题的有效措施之一,通过强化专业监测预警,实现教育运行的量化管理;通过对不同专业的失业率进行动态监测和预警,实现对专业结构的主动干预和调控。因此,高等学校应在明确学科发展定位的前提下,结合学科发展现状,对产业结构发展态势进行充分调研,通过积极稳妥的方式,对现有学科结构进行调整。同时,高等学校还要及时对社会需求的人才类型和层次进行预测,从而优化高等教育结构以适应产业结构的变化。最后,要明确高等教育结构调整的依据与方向,并考虑其本身与就业结构和产业结构三者之间的互动关系,从而更好地为经济社会的发展服务。

五、结 语

现实中,高等教育供给与产业需求、就业需求之间的匹配度不高,导致高等教育功能无法充分发挥。从结构的角度出发,高等教育的适应性体现在供给与需求的匹配度上。高等教育的供给指的是高等教育系统的能力和水平,即高等教育能够提供什么样规模、类型、水平的教育。高等教育的需求则回答了3个问题,即哪些人需要高等教育,这些人对高等教育的需求有多大,这些人需要什么样的高等教育。高等教育需求与供给匹配度越高,其功能的有效性发挥就越强。高等教育功能的发挥依赖于其结构的优化。由于大学在历史发展进程中会根据文化、科技发展和社会需求适时调整自己的结构,从而增加社会适应性,更好地发挥自己的功能。所以,高等教育结构的优化应该放在社会经济发展的大背景下进行综合考量。基于此,分析高等教育结构、就业结构、产业结构三者之间的内在机理,可以为寻求与产业发展、就业需求更加匹配的高等教育发展提供路径,从而有效提高高等教育资源的利用效率,发挥高等教育为经济社会发展提供人才和智力支持的引擎作用。

参考文献:

[1] 袁广林.供给侧视野下高等教育结构性改革[J].国家教育行政学院学报,2016(6):15-22.

[2] JIN HWA JUNG,KANG-SHIK CHOI.The labor market structure of knowledge-based industries:a Korean case[J].Journal of the Asia Pacific economy,2006,11(1):59-78.

[3] ROBERT E,LUCASJ.On the mechanics of economic development[J].Journal of monetary economics,1998,22(1):3-42.

[4] SHERRILL S.Industrial structure and economic stability[J].Applied economics letters,2009,16(6):549-555.

[5] 王静文.为什么经济放缓就业不降反升?——引入“产业—就业结构”视角的联动机制分析[J].云南财经大学学报,2017,33(5):26-41.

[6] 马永霞,马立红.高校毕业生就业结构与产业结构研究的可视化分析[J].教育与经济,2016(6):40-46.

[7] 常进雄.中国就业弹性的决定因素及就业影响[J].财经研究,2005(5):29-39.

[8] 乔学斌,姚文凡,赵丁海.互动与共变:高等教育结构、毕业生就业结构与产业结构相关性研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2013,15(4):122-126.

[9] 王丽莉,文一.中国能跨越中等收入陷阱吗?——基于工业化路径的跨国比较[J].经济评论,2017(3):31-69.

[10]于萍,李克.使用Microsoft Excel进行数据的灰关联分析[J].微型电脑应用,2011,27(3):29-37.

[11]吴越,李春林.多学科视角下的高等教育结构研究:国内文献述评[J].重庆高教研究,2016,4(4):116-121.

[12]杜传忠,刘忠京.我国高等教育结构的战略性调整基于产业结构升级的视角[J].大学(研究版),2014(9):23-32.

[13]王忠平,史常亮.江苏省经济增长、产业结构变动与就业的动态关系研究[J].农业技术经济,2010(11):115-121.

[14]YAOZ.Productivity growth and industrial structure adjustment:an analysis of China’s provincial panel data[J].Chinese economy,2015,48(4):253-268.

[15]辜胜阻,王敏,李睿.就业结构性矛盾下的教育改革与调整[J].教育研究,2013(5):12-19.

[16] DRUCKER J.An evaluation of competitive industrial structure and regional manufacturing employment change[J].Regional studies,2015,49(9):1-16.