《醒世姻缘传》中折射出的明代自耕农经济兴衰

——兼谈一条鞭法和“黄宗羲定律”

·[美]刘晓艺·

《醒世姻缘传》是一部反映中国十七世纪社会生活的世情小说①,虽然它的主题是婚姻制度里的惧内现象,且深富儒家道德说教气息,但因其丰厚的细节还原了明代社会生活的许多场景,遂成为珍贵的史学研究资料源泉。

有关《醒世姻缘传》可作历史研究资料的认识,最早由胡适提出。1931年12月,胡适完成《〈醒世姻缘传〉考证》一文,在结尾处,他第一次以超越文学的眼光评价这部书之于社会经济史、历史书写和风俗研究的重要性:

读这部大书的人,应该这样读,才可算是用历史眼光去读此书。有了历史的眼光,我们自然会承认这部百万字的小说不但是志摩说的中国“五名内的一部大小说”,并且是一部最丰富又最详细的文化史料。我可以预言:将来研究十七世纪中国社会风俗史的学者,必定要研究这部书;将来研究十七世纪中国教育史的学者,必定要研究这部书;将来研究十七世纪中国经济史(如粮食价格,如灾报,如捐官价格,等等)的学者,必定要研究这部书;将来研究十七世纪中国政治腐败、民生苦痛、宗教生活的学者,也必定要研究这部书。②

《醒世姻缘传》中有大量的篇幅描述了英宗复辟后的太平丰收年景,其后又写到因税制变动而造成的自耕农富户的破产现象。本文拟援引英宗复辟前后的经济数据,结合文本来探讨天顺年间是否真正存在过一个小农经济的“桃花源”;其后,本文欲就明正史中所载的自耕农经济由繁荣走向凋敝的原因进行探讨,并介绍黄仁宇等现代历史学家与传统史家的不同看法;本文还将深入介绍章丘县于万历年间推行一条鞭法的过程,着眼在一条鞭法之于庶民地主或白身富户兴家的机理。通过梳理章丘前后两任县官之于一条鞭法兴废所起到的个人作用,解析“黄宗羲定律”在历史上发生的原因。

一、小农经济的桃花源是否真的存在?

尽管中国文学中并不乏对自给自足的小农生活形态的歌颂,或对如诗如画的田园牧场的描写,但由于隐士文学往往以“外来者”的视角去刻意诗意化农村的生活表象,故其客观性不高。中国田园诗的作者作为一个群体,被治中国古典文学的汉学家宇文所安(StephenOwen)归类称为“厌世隐士”。这类隐士往往“对他的价值和行为过分自卫”,虽隐于高山和农野,仍旧“希望得到政府的征召”,所以其实他并不关注真正的农家生活③。能够以一年中的时间顺序结构来完整反映“春耕、夏作、秋收、冬藏”的作品,存篇既不甚多,描述也未必真实详致。但古代作品中更为稀少的,还是一种对自耕农生活形态的由衷赞美之情。常见的羡农归田文学,论其创作起源,往往是文人仕宦失意后的反向寄情,或者在道家思想影响下融于自然的情怀寄寓,很少有像西周生在《醒世姻缘传》第二十四章“善气世回芳淑景,好人天报太平时”里那样,对农家真实的耕作收成的情形,于细致真实的描写之外,颂赞之意又溢于笔端的。

虽然稼穑辛苦,但是当时的绣江县明水镇④,年成又好,徭役又轻,人民淳朴,安居乐业,“所以家家富足,男有余粮;户户丰饶,女多余布,即如住在那华胥城里一般”。先说那春夏秋这三个忙季里的情形:

三秋忙季已过,谢了土神,辞了场圃,进入十月中旬以后,便是“农家受用为仙的时节”:

大囤家收运的粮食,大瓮家做下的酒,大栏养的猪,大群的羊,成几十几百养的鹅鸭,又不用自己喂他,清早放将出去,都到湖中去了;到晚些,着一个人走到湖边一声唤,那些鹅鸭都是养熟的,听惯的声音,拖拖的都跟了回家。数点一番,一个也不少。那惯养鹅鸭的所在,看得有那个该生子的,关在家里一会,待他生过了子,方又赶了出去。家家都有腊肉、腌鸡、咸鱼、腌鸭蛋、螃蟹、虾米。那栗子、核桃、枣儿、柿饼、桃干、软枣之类,这都是各人山峪里生的。茄子、南瓜、葫芦、冬瓜、豆角、椿牙、蕨菜、黄花,大子晒了干,放着过冬。拣那不成才料的树木,伐来烧成木炭,大堆的放在个空屋里面。清早睡到日头露红的时候,起来梳洗了,吃得早酒的,吃杯暖酒在肚。那溪中甜水做的绿豆小米粘粥,黄暖暖的拿到面前,一阵喷鼻的香,雪白的连浆小豆腐,饱饱的吃了。穿了厚厚的绵袄,走到外边,遇了亲朋邻舍,两两三三,向了日色,讲甚么“孙行者大闹天宫”,“李逵大闹师师府”,又甚么“唐王游地狱”。闲言乱语,讲到转午的时候,走散回家。吃了中饭,将次日色下山,有儿孙读书的,等着放了学。收了牛羊入栏,关了前后门,吃几杯酒,早早的上了炕。怀中抱子,脚头登妻,鬏髻帽子,放成一处。那不好的年成,还怕有甚么不好的强盗进院,仇人放火。这样大同之世,真是大门也不消闭的。若再遇着甚么歪官,还怕有甚飞殃走祸,从天吊将下来;那时的知县真是自己父母一般。任有来半夜敲门的,也不过是那懒惰的邻家不曾种得火,遇着生产,或是肚疼来掏火的,任凭怎么敲,也是不心惊的。鼾鼾睡去,半夜里遇着有尿,溺他一泡;若没有尿,也只道第二日上辰算帐了。(《醒世姻缘传》第24回)

西周生所极力称颂的农村富庶景象,为明英宗复辟后的年成。英宗不啻为明代历史上生平最具戏剧性的一位皇帝,灾难性的1449年土木堡事变后,这位天子被俘到蒙古,其弟景帝即位;但其后能言善辩的鸿胪卿杨善出使蒙古,居然违反景帝敕命,说动瓦剌太师也先将英宗交还给北京,此后他一直在景帝的软禁下生活。英宗在蒙古蒙难的经历,以及他作为政治囚犯的岁月无疑改变了他的性格,使他对底层更具同情心,也开拓了他的政治胸襟,日后他复辟登基,采取了一系列的改革措施⑤。

根据《醒世姻缘传》书中所载,英宗复辟时期,“轻徭薄赋,功令舒宽,田土中大大的收成,朝廷上轻轻的租税”(《醒世姻缘传》第24回)。这一段历史,在浩繁的《剑桥明代史》中并没有反映,我们只能从本土史料中窥见一二。《明史·食货志二·赋役》篇内虽未尝就英宗复辟后的赋税政策做整体的论述,但的确提及复辟后的英宗政府对过去各地区间赋税“起科”不等的现象作出了适应的调整:

英宗复辟之初,令镇守浙江尚书孙原贞等定杭、嘉、湖则例,以起科重者征米宜少,起科轻者征米宜多。乃定官田亩科一石以下,民田七斗以下者,每石岁征平米一石三斗;官民田四斗以下者,每石岁征平米一石五斗;官田二斗以下,民田二斗七升以下者,每石岁征平米一石七斗;官田八升以下,民田七升以下者,每石岁征平米二石二斗。凡重者轻之,轻者重之,欲使科则适均,而亩科一石之税未尝减云。⑥

经过明前期的土地重整、修养生息政策,明朝农村确然已经达到小农经济的理想之境。如《明史·食货志一》所记:“洪、永、熙、宣之际,百姓充实,府藏衍溢。盖是时,劭农务垦辟,土无莱芜,人敦本业,又开屯田、中盐以给边军,餫饷不仰借于县官,故上下交足,军民胥裕。”⑦

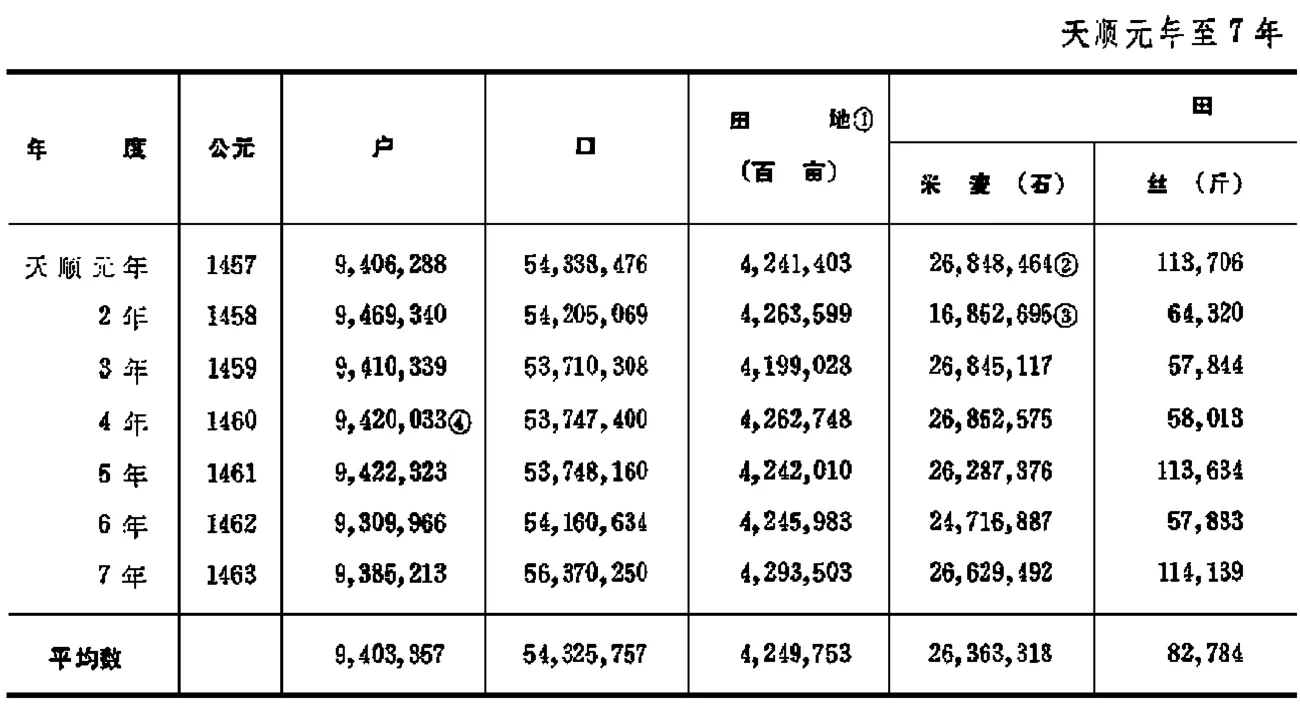

梁方仲晚年整理的《中国历代户口、田地、田赋统计》,被杨联陞誉为“同行用历代传下来的资料,非经过此书不可”,“寿命应不下于《通考》。换句话说,数百年后还有人要参考的”⑧。下面我们就以梁先生提供的数据来比较从景帝景泰元年到七年,及英宗复辟后的天顺元年到七年这两个时间段的户、口、田地和米麦与丝的出产⑨。

图示一:景泰元年至7年户、口、田地和米麦与丝的出产

图示二:天顺元年至7年户、口、田地和米麦与丝的出产

如图所示,天顺年间,在户、口、田的基数都未尝异于景泰年间的前提下,丝的产量确然有明显提高,但米麦的年产量两者相去不远。天顺二年还有一次严重减产,米麦产出仅为16,852,695石,梁先生因为不太敢相信这个数据,故在计算平均数中甚至都没有把天顺二年的数字放进去,并加注言明。其实天顺二年的收成情况也许可以用天气解释,这一年是大旱年景,《浙江通志》载嘉兴大旱,运河枯竭。《湖广通志》载汉阳汉川大旱,人相食,醴陵大旱饥⑩。要言之,纯以数据看,景泰与天顺两个年号的农业产出相去不大,远远不到可以形成鲜明比照的地步。西周生笔下的自耕农“桃花源”,只是一个区域性质的好年景而已。

二、有关自耕农经济衰弊的史家之辩

西周生在写完年丰物阜的往昔美景之后,有感于今昔之比,不由悲叹当下的苛捐杂税之恶:

教百姓们纳粮罢了,那像如今要加三加二的羡余。词讼里边问个罪,问分纸罢了,也不似如今问了罪,问了纸,分外又要罚谷罚银。待那些富家的大姓,就如那明医蓄那丹砂灵药一般,留着救人的急症,养人的元气,那像如今听见那乡里有个富家,定要寻件事按着葫芦抠子,定要挤他个精光。这样的苦恶滋味,当时明水镇的人家,那里得有梦着?(《醒世姻缘传》第24回)

我们将这段话与《明史·食货志》里的下面这段叙述对比着看,不难发现,明初的好光景的确是在嘉靖后一去不返了。

屯田坏于豪强之兼并,计臣变盐法,于是边兵悉仰食太仓,转输往往不给。世宗以后,耗财之道广,府库匮竭。神宗乃加赋重征,矿税四出,移正供以实左藏。中涓群小,横敛侵渔。民多逐末,田卒污莱。吏不能拊循,而覆侵刻之。海内困敝,而储积益以空乏。⑪

关于正史记录中的明代经济繁荣,以及从繁荣走向凋敝的原因,现代历史学家往往持有与传统史家不同的看法。按照传统的史学观点,包括晚明学者自己的看法,明初良性的财政情况是由于帝国的财政政策得到了很好的贯彻,而晚明恶化的财政情况是由于这些政策未能完美地得到执行,于是造成了混乱的管理,侵害了民生,而其中两个重要的原因是土地兼并和盐运失策。

黄仁宇却并不这么看。在《十六世纪明代中国之财政与税收》一书中,黄仁宇提出,财政政策在明初执行时早已打了折扣,这也并非是由于明代官员之不诚实或不作为造成的;因为在落后的情况下,上层的政策与下层的实际情况脱节,中央集权的愿望超出了地方实现这些愿望的技术手段。在农业方面讲,各地的土壤、气候、地形、劳动力、作物的情况千差万别,很难用统一的法律贯彻到每一个角落。在这种情况下,地方上对全国性政策进行变通已经成为一种必要。这种变通到了明朝后期已经变成一种通行的、公然的背离。事实上明朝官僚机构改革变动最剧烈的是洪武一朝,此后常见的形态是旧瓶装新酒,一直到明朝中期,财政系统内很少建立新的部门或取消旧的部门,即使发生了税制、徭役方面的巨大变革——实物税收和强制徭役很大程度上已经折纳白银,佥兵制被募兵制所代替——但依据习惯法从事的财政部门仍可以在不更改法律、不改变职能机构的前提下继续工作下去。⑫

《十六世纪明代中国之财政与税收》原是黄仁宇以客座研究员的身份,为哈佛东亚研究所的一项研究计划“哈佛东亚研究丛书”所写的一部论明代经济的专书。黄仁宇却因这本书的写作与美国学术界闹到冰炭不投的地步,原因在于黄仁宇发现,现代社会科学史的研究方法,很难套用到明代的财政问题上来,因为人口、税收和土地的数据——所有现代社会科学所要求的“扎实的数字”——都不可能来得确切,而这种数字的不确切和标准的不统一是当年的明代技术官僚就早已面对的。黄仁宇于是悟道:明代财政政策的出台居然可以衍生自一个简单的数学公式,不必考虑所有的相关因素。政策的实施全赖政府当局往下施压,因为官僚体制和一般大众之间缺乏法律和经济的联系。黄仁宇在成书过程中与他的指导人、费正清所指派给他的当代计量经济学家杜艾特·帕金斯(DwightPerkins)产生了不能妥协的矛盾,原因就在于帕金斯认为“帝制时期的中国也可以用计量经济学来解释”,“没有附带指数或不能进行回归分析,就是‘印象派’”——而黄觉得这样处理明史与他的经验相违。⑬

黄氏后来在他的多种著作中都曾指出,明政府在制定经济政策时追求的是简单划一,以将国家经济活动保持在稳定的最低水平为目标。这种由国家倡导并行之于经济政策上的“简朴”和“低标准”原则,反映到百姓的吃穿用度上,就是一种同样甘于“简朴”和“低标准”的经济生活方式。

《醒》书中狄希陈之父狄员外的情形,最可体现从明中叶以降的中小地主的困境。在税制改革的大环境下,中小地主们发现,能够保障他们所辛苦积聚的财富的保险箱,只有一个东西,就是为孔斐力(Philip Kuhn)所称的“古代中国最宝贵的商品:官职”。科举的成功可以给一个人带来一大长串的法律特权和豁免权,比如生员以上犯笞、杖轻罪,可照例纳赎,比如徭役的减免,比如有高级科名者(一般为举人以上)可以直诣本地县官诉求法律公道等。⑭

狄家自狄希陈八岁起,每年出巨资供儿子读书,因为教书先生怠惰而人品败坏,狄希陈天分又差,读了五年书还不认得十个字。不得已,狄家换了新的教书先生,自建书房,每日为先生供给饮食。狄希陈出考童生成功后,狄家使费银钱无算谢现任先生,谢帮助过狄希陈的连举人父子外,还专程去恩谢无良无德的前任先生,为的是怕他捣鬼使坏,破了狄希陈来之不易的秀才前程。其中缘故,正因狄员外身为无任何功名的白丁,物质上的富庶不能转化为权势,一旦门户有事,谁也不能保护他。

狄员外的为人,同时又最可代表明朝早期的低标准经济政策在农民身上的成功。在轻徭薄役的自然经济前提下,一个小农可以通过自奉菲薄、勤俭守成而成为一方富户。狄员外不是巴尔扎克笔下的葛朗台,他是书中罕有的盛德长者,在公益和戚里的往还间,他向来大方,不吝使费。他的简朴与低标准一方面是源于自身的谨慎厚道,但更主要是从小农经济的习惯和需要出发。我们不妨说,狄员外代表着中国每一次改朝换代和土地重新分配后、以勤俭苦干而聚家的小自耕农的典型成功。但是当世异时移,他所积聚的财富也可以是十分脆弱的。

在1949年后的中国历史书写中,有关明朝灭亡的理论,我们所耳熟能详的是明朝亡于“土地兼并”“政府横征暴敛”“大地主的残酷剥削”等等富有阶级斗争气息的诠释——审之以阶级斗争以外的视角,这些理论自然会受到质疑。土地的大规模重新再分配,是中国历史上稀有的事件,一般只有通过改朝换代才能完成,自洪武初年之后,它的再次发生已经是20世纪在共产党领导之下的了。黄仁宇甚至曾激进地质问,在明末,大规模的土地兼并果然曾经出现过吗?若果如此,则全国土地集中于少数人之手的兼并型经济会比土地分散于无数小自耕农之手的自然经济发展得更好⑮。

黄氏的结论基于一个现代性的理念,即工业化的农业生产优于自然经济,以此理论施于晚明,就未免犯了“时代错误”(anachronism)。如果说北魏和隋唐的均田制,都是为了弱化大地主的政治和经济势力而制定,则明代中晚期以一条鞭法为代表的土地和税制改革,正是针对土地兼并日益加重、国家财政收入锐减的情况所出台的对应政策⑯。它既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是商品经济发展到一定程度的主动选择。但是,一条鞭法确实又是有重大缺陷的。

三、“黄宗羲定律”与章丘县的一条鞭法

在明中叶巨变的税制形势下,狄员外的兴家老路已经走到了尽头。正如他的亲家薛教授为他分析的,如果得不到来自官场势力的保护,他的财富说不定什么时候就保不住了:

如今同不得往年,行了条边之法,一切差徭不来骚扰,如今差徭烦,赋役重,马头库吏,大户收头,粘着些儿,立见倾家荡产。亲家,你这般家事,必得一个好秀才支持门户。如今女婿出考甚是耽心,虽也还未及六年,却也可虑,倒不如趁着如今新开了这准贡的恩例,这附学援纳缴缠四百多金,说比监生优选,上好的可以选得通判,与秀才一样优免。这新例之初,正是鼓舞人的时候,依我所见,作急与他干了这事。又在本省布政司纳银,不消径上京去。(《醒世姻缘传》第50回)

薛教授的这一番话有一层背景:明朝给所有的官员和科举成功者以慷慨的税务和劳役减免。基于其所持有的土地的税况,这个减免最多可达——针对中央政府的最高级别的官员——30丁(财政人头)和30石谷物,最少也有——针对科举制度最底层的成功者,生员——2丁和2石谷物⑰。为了保持住其身份,处于士绅阶层底部的生员不得不与科举考试制度做终身之周旋,每隔三年就要参加一次岁考。薛教授深知女婿的功底——狄希陈是靠同窗帮忙作弊和蒙题成功才考中生员的——必不能通过一下场岁考,故此建议狄员外干脆出资400两银子为儿子捐个监生。

此处“条边之法”就是“一条鞭法”的别称。梁方仲先生注意到,在湖广布政使司归州及永州府等志中及北直隶《保定府志》等文献中,“一条鞭法”皆作“一条边法”或“条边法”,“鞭”亦间写作“编”。梁先生对一条鞭法的理解,短短几言而深入腠理:“先将每户所应输纳的赋役之额制定,然后通知人民,使各户如数输纳,免得胥吏得从中阴为轻重。”⑱梁方仲总结一条鞭法的特点,同样也是言简而意赅:“一是役与赋的合并;二是赋役的征收与解运事宜,由民间自理改为由官府办理;三是各项赋役普遍地用银折纳。”⑲

黄宗羲在《明夷待访录》中批评一条鞭法“利于一时者少,而害于后世者大矣”,谓:

嘉靖末行一条鞭法,通府州县十岁中夏税、秋粮、存留、起运之额,均徭、里甲、土贡、顾募、加银之例,一条总征之,使一年而出者分为十年,及至所值之年一如余年,是银、力二差又并入于两税也;未几而里甲之值年者,杂役仍复纷然。其后又安之,谓条鞭,两税也:杂役,值年之差也,岂知其为重出之差乎?使银差、力差之名不去,何至是耶!故条鞭之利于一时者少,而害于后世者大矣。万历间,旧饷五百万,其末年加新饷九百万,崇祯间又增练饷七百三十万,倪元璐为户部,合三饷为一,是新饷、练饷又并入于两税也。至今日以为两税固然,岂知其所以亡天下者之在斯乎?使练饷、新饷之名不改,或者顾名而思义,未可知也。此又元璐不学无术之过也。嗟乎!税额之积累至此,民之得有其生也亦无几矣。⑳

清华大学的秦晖教授根据黄宗羲的这段话,又兼受到王家范和谢天佑先行研究㉑的启发,把中国历史上所有“并税”改制所催生出的杂派叠加总结为“黄宗羲定律”,具体公式为:

两税法=租庸调+杂派/王安石免役钱法=两税法+杂派=租庸调+杂派+杂派/一条鞭法=王安石税法+杂派=两税法+杂派+杂派=租庸调+杂派+杂派+杂派/倪元璐税法=一条鞭法+杂派=王安石税法+杂派+杂派=两税法+杂派+杂派+杂派=租庸调+杂派+杂派+杂派+杂派/地丁合一=租庸调+杂派+杂派+杂派+杂派+杂派㉒

秦晖的“黄宗羲定律”的理论在当代中国经济领域大行其道,2003年温家宝总理在十届全国人大会议上用作自警理论,誓言要摆脱这个历史走不出去的征税怪圈,这就成为2006年中国政府全面免除农业税的先声。但秦晖的“黄宗羲定律”当然也只是一种假说,2009年就有杜恂诚提出反驳。杜的看法是:每次税制改革,都包含了土地、农民、政府、人口等相对变化的因子,绝不是杂税入正税后再生杂税那么简单。税负的轻重不在于税的名目,特别是杂税,而主要在于税率、税源、征税方法等㉓。我们认为,杜恂诚对历史上合税改革后产生的杂税问题的认识更接近真实。

回到狄员外的个案,为何一条鞭法在早期实行期间能为他摒当差徭,而到了后期就有“马头库吏,大户收头”这些恶状了呢?极为可幸的是,万历年间修的《章丘县志》,专门立有《条鞭志》,再佐以其他章丘史料,我们可以几乎原样还原一条鞭法在章丘推行的情形,也就可以解开薛教授为狄员外分析的这番话之迷。

章丘地多肥腴,土地兼并的情形严重,在未行条鞭法之前,有功名者享有太多的免税免徭役的好处。“乡官、举监、生员,各照例优免粮银、丁银之外,一应杂办差银,毫不与及”。而由于征税的基础是土地的“三等九则”,占地广大而田土肥腴的无功名富户显然是最吃亏的,因为“百姓有三等九则之丁银,如下下户一丁纳银一钱五分,每则加银一钱五分,至上上户一丁纳银一两三钱五分,其均徭银力二差与马价盐钞收头工食等项俱派于地内,其均徭银力二差,马夫马价、盐钞、里甲一应杂差银两,俱派在地里。又有大户收头之赔费,斗(级)、禁(子)、铺兵、头役 之苦累”㉔。

明代徭役制度里的里甲,也称正役、户役。起初,它的差务只是“催办钱粮,勾摄公事”,其后应役范围越来越广,负担越来越重,成为令人恐惧的大役。张显清研究明代官绅优免和庶民地主的负担问题,他认为里甲正役的覆盖范围,已经广及无穷大的范围,凡“征解钱粮、岁办物料、官府公费、夫马差使、乡官夫皂、科贡恤政、礼仪拨给、鬼神祭祀、抵应私衙、公私燕会、酒席下程、迎送宾旅、传递政令、捉捕人犯、军需岁报、军户起解”都包括在内。由于官户的逃避,这些负担自然就落到庶民地主的头上,于是“无名之征,纷然四出”,加上代赔通赋,遂至“破资弩产,逃亡相踵”,“中人之产立尽”㉕。

章丘县既行条鞭之后,“不审均徭,不设里甲,不佥头役,合一邑之丁粮充一年之役”,“移上等之差银悉入于地”,设置“柜头”。“柜头”为县设税银征收专柜,有了“柜头”,富户就直接跟官方打交道而不需要面对里甲和头役的盘剥了。

前项银力二差与马价、盐钞、收头工食等项大约每年该银一万二千余两,俱随夏秋税粮马草一概加于实在地内,及将人丁不分贫富一例出办丁银。然士夫所免者止乎例,例有限;而所加者因乎地,地无穷,地愈多银愈加,致使新行所加派者反多于旧例之所优免者。其概县殷富之家既得减上八则之丁银,又免各项头役之苦,尽称省便,而犹以所减派之银数加派于有地士夫之家。㉖

茅国缙行条鞭法之前,章丘县仅佥派的大户、催粮里手、书手、总催等人就1352人,所费银两一万多两,这些人的存在,势必造成对乡里富户的敲诈勒索。《醒世姻缘传》第三十四回“狄义士掘金还主,贪乡约婪物消灾”里就明写乡约勒索事。原来狄员外买了村邻杨春的一块闲地盖书房,却掘出杨春之父早年埋下的一沙坛银钱,约有二三百两之数。狄员外为人忠厚,一分不拿,都让杨春取走。但风声冒出,其事被乡约秦继楼和李云庵得知。

杨春无法,只得仍与狄员外商量。狄员外认为“他如今待吃肉哩,就是他老子一巴掌打了他的碗,他待依哩?”(《醒世姻缘传》第34回)“这事按不下。这两个人,你就打发了去,后边还有人挟制,不如他的意思,毕竟还要到官,如今爽利合他决绝了罢”(《醒世姻缘传》第34回),因此让杨春给他们孝敬三十两,又自陪酒饭请两位乡约吃喝,才把他们欲行大肆勒索的动作压了下去。

茅国缙行条鞭之后,革除大户、里长等,章丘县的条鞭法,行十余年后“闾阎殷富,地价腾踊”,收效显著㉗。他将“三等九则咸罢去而划一”,实行“按地加徭”,“地愈多,银愈加”㉘。这样一来,对士大夫的优免反不及新加派项,于是出现了“乡宦举监生员之屡屡陈诉”的情况;而无地贫民“每丁亦加银三分”,也很难承受。无怪对条鞭法的抱怨是“便于庶民,而不便于士夫”——这里的“庶民”,当然指的是白身地主与富户,而非真正的贫民。这也就是狄员外能够兴家的道理。

按茅国缙既为名父(茅坤,号鹿门)之子,又为名子(茅元仪,号石民)之父。王世贞曾任青州兵备使,于章丘政疾甚稔详,他的朋友黄汝亨(字贞父)为茅国缙作传,而王世贞又为是传作小序,道章丘之政及茅国缙事功甚详。王世贞感慨茅国缙为难得的循吏:

(章丘)其户口土田几若大郡,其民富而实,亡不吹竽鼓瑟者,然徭役亦遂专一省冠,大吏往往不能亡槖于官,而搢绅上豪又时侵牟其里。憾三十年来,业已非故章丘矣。今读贞父所称茅令,下车之日,即减省一切浮费以万计,平亭其徭役,毋使羯羠,既宽,而后示之礼,相率为节俭,教授诸生经术艺文,彬彬矣。㉙

茅国缙在《本朝分省人物考》中亦有传,道其行条鞭事,比王序更详:

茅国缙,字荐卿,归安人,鹿门茅公坤仲子也,成万历甲戌进士,令章丘。至则进父老于庭,讯所疾苦,咸言邑徭赋杂纷,吏钩派析乱,于是按地之有无沃瘠,差次户上下,而赋与役繁简轻重因之给由,贴定款目,除大户,不复用重役,一切断以官募,独漕粮与派征别为一则,里正敛之,官任转输,汰冗食于官者二千人,费踰数万。㉚

此处说茅国缙能汰官二千人,比实数的1352人自然是一种夸张,但也可以想见原来寄生在徭役体制内的冗吏之繁,父老抱怨的“徭赋杂纷”当非虚语。按所谓“三等九则”,原为我国使用已久的徭役佥派方法,并不起源于明代,其思路原则为按人丁多寡,事产厚薄,分豁上中下三等九则,纳粮当差。但是由于各地历史地理社会风俗条件之不同,徭役之佥派根本不能形成全国统一的标准。将这种佥派的评判标准放置到里正等乡豪手中,最易滋生不公平,这种不公平若得到长期发展,必然带来致命的恶果。茅国缙削去三等九则,按地之沃瘠派役,又汰去冗役,仅保留漕粮与派征所必须的役力,自然会触犯他们的利益。

贯有明一代,在官绅集团内部,始终存在着对于士大夫赋役优免的争议,有识者针对官绅滥免之弊,亦尝提出“参酌优免,以重儒绅;均派余田,以恤编户”的呼吁,但几乎任何防止官户向庶民随意转嫁差役的改革动作,都会受到官绅阶层的强烈抵制。更为雪上加霜的是,法律条文又常与司法实践相脱离。从法内优免变为法外滥免是明代官绅优免制度的一大特色。诡寄、花分、寄庄、投献、赖粮这些违反朝廷法令的作法,官绅逾制,常得冒用。㉛茅国缙按地加徭,士大夫的优免利益又会受到侵蚀。某种意义上,他一定会被本阶级视为叛徒和仇雠。

茅国缙后任张企程,亦能“继国缙条鞭之后,与民休息”㉜。万历二十一年,在士大夫的不断压力下,山东巡抚下令“将原编柜头尽行裁革,佥定里长收受”,又搞起收头、大户、头役等一套改革前的老办法来了。董复亨知县屈服于压力,罢去柜台,但还是尽量选取“殷实有行止善书算者三十七人”收受赋役银两。无论如何,旧制无形中又复活了。㉝

在道光《济南府志》中,茅国缙与董复亨的名字是并列的,二人的小传对比起来也很耐人寻味:

茅国缙,浙江归安人,广西佥事坤次子也,进士,万历十一年知章邱县。先是,邑中赋役繁重,民多转徙,立条鞭法,革除一切富户里甲,归之召募,数年后,闾阎殷富,百姓德之,有去思碑。行取监察御史,祀名宦。

董复亨,北直元城人,进士,万历二十一年知章邱县,博学有重名,时江陵柄国召之,力辞不往。政暇,手不释卷,尤加意作人,视若子弟,清操不滓于利禄,若将浣焉。辑县志三十四卷,行取礼科给事中,祀名宦。㉞

“浣”为“玷污”“亵”之意。强调董复亨的“若将浣焉”,是说他个人操持比较狷介。董复亨的吏才显然逊于茅国缙许多。万历版《章丘县志》工程浩大,累计十五万字,是明修地方志里的一个相当受推崇的本子。《大清一统志》亦谓董复亨“重修章丘县志三十四卷,士大夫皆善之”㉟。若只看到此处,董复亨留给历史的面貌似乎是一位行为清正拘谨而著述多产的学者型官僚,而茅国缙则仅是一员敢作敢为的能吏——携泰山以超北海是他的风格。但若再细检茅、董这两位章丘名宦的生平与著述,事实又并非我们所认知的那么简单。

茅国缙的著述完全不遑多让于董。他本来就家学有自——其父茅坤是明代著名的散文家和藏书家。茅国缙著有《晋史删》四十卷,辑有《东汉史删》,《千顷堂书目》载茅国缙著有《荐卿集》十二卷,又有《菽园诗草》二十卷㊱。而董复亨真正传世的作品只有《繁露园集》二十二卷,其书颇诋朱子等宋儒,最有名一事为诋朱子《宋名臣言行录》之不收刘安世乃因刘“尝劾程子”“谈禅”及亲近“苏(轼)党”三事。因其观点与《四库全书》的主修者纪昀厌恶宋儒的态度接近,故其说屡为《四库提要》所采,然《繁露园集》的水准,即使《四库提要》亦讥“其文喜剽掇词藻”,其录宋儒的学案官司,钩心斗角,多处琐屑而八卦,文献无征,即刘安世一案已为清魏源所批倒。

历史是一面多棱境,它怎样反照,完全取决于我们看它的角度。

小 结

综上所述,西周生笔下的山东明水风调雨顺、春种秋收的自耕农天堂,至多只代表地方性的善政与好年景的结合,并不代表全国性的丰衣足食。英宗复辟时代的富庶,不是一个独立的现象。即或有自耕农“桃花源”的出现,也是建立在此前“洪、永、熙、宣”等数朝的长久积累的基础之上的。而且,这种“丰年”的状态十分脆弱,可以随着年景变坏而破产,也可以随着制度的崩坏而走向衰敝。对于起家于勤俭的自耕农而言,重税重役固然使其不堪,而意图良好的税役制度改革,往往虎头蛇尾,新旧一番兴替之后,更易造成“黄宗羲定律”下的苛政猛于虎的效果。

一条鞭法由善法变为恶法的过程,并不鲜见于中国古代赋役史,且几乎形成一种模式:起初,政府激于各种社会矛盾不得不改革税制,将正税正役与各项杂税予以合并简化,虽收一时之效,但不久后就会自毁制度,在简化的赋役外另立名目进行征收㊲。以一条鞭法在章丘地区实行的案例看,其能为白身富户“摒当差徭”的作用是显明的,但由于不能调和各阶层利益,特别是违反了士大夫此前所享有的优免利益,其被罢用的命运也是难以避免的。

注释:

① 目前学术界对于其作者西周生的真实身份仍不能认定,对其成书时间,也只能取得一个成于明清鼎革前而付梓于清初的大致共识。本文引文所使用的版本为翟冰点校的西周生《醒世姻缘传》,齐鲁书社1993年版。

② 胡适《〈醒世姻缘传〉考证》,易竹贤编著《胡适论中国古典小说》,长江文艺出版社1987年版,第406页。

③ StephenOwen,TraditionalChinesepoetryandpoetics:omenoftheworld,Madison:UniversityofWisconsinPress,1985,p.30.

④ 山东自古以来并没有一个叫“绣江”的县治,这名称是作者的虚构。但绣江河却是实实在在的,它是小清河的一条支流,也是章丘境内最大的一条河,又确然流经狄家故事的发生地明水镇,是以我们不妨就把“绣江”当作“章丘”的别称。

⑤ 英宗复辟后的政策中,最受称道的是永久性废除宫人的殉葬制度。他在临死之前所做出的这个决定挽救了此后成百上千个明代后宫女子的性命。FrederickW.Mote,ImperialChina,900-1800,Cambridge,Mass.:HarvardUniversityPress,1999,pp.629-630.

⑥⑦⑪[清]张廷玉《明史》,中华书局1974年版,卷七十八·食货二,第1897页、卷七十七·食货一,第1877页。

⑧语出1984年6月15日杨联陞致梁方仲之子梁承邺的信。

⑨ 梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,上海人民出版社1980年版,第190页。

⑩ 刘昭民《中国历史上气候之变迁》,台北商务印书馆1982年版,第144页。

⑫ 黄仁宇《十六世纪明代中国之财政与税收》,《黄仁宇作品系列》,三联书店2001年版,第3-4页。其英文版则为RayHuang,Taxationandgovernmentalfinanceinsixteenth-centuryMingChina,London;NewYork:CambridgeUniversity Press,1974,pp.2-3.

⑬ 黄仁宇《黄河青山——黄仁宇回忆录》,三联书店2001年版,第255、269页。

⑭PhilipA.Kuhn,RebellionanditsenemiesinlateimperialChina:militarizationandsocialstructure,1796-1864,Cambridge,Mass.:HarvardUniversityPress,1980,p.8.

⑮RayHuang,BroadeningthehorizonsofChinesehistory:discourses,syntheses,andcomparisons,Armonk,N.Y.:M.E.Sharpe,1999,p.8.

⑯EckhardtFuchs,BenediktStuchtey,Acrossculturalborders:historiography inglobalperspective,Lanham:Rowman&Littlefield,2002,p.315.

⑰JonathanD.Spence,JohnE.Wills,FromMingtoCh'ing:conquest,region,andcontinuityinseventeenth-centuryChina,NewHaven:YaleUniversityPress,1979,p.249.

⑱⑲ 见梁方仲《一条鞭法的名称》,《明代赋役制度》,中华书局1984年版,第3-5、2页。

⑳ 黄宗羲《田制》,季学源、桂兴沅编著《明夷待访录导读》,中国国际广播出版社2011年版,第135页。

㉑ 王家范,谢天佑《中国封建社会农业经济结构试析——兼论中国封建社会长期停滞问题》,中国农民战争史研究会编《中国农民战争史研究集刊》第三辑,上海人民出版社1983年版。

㉒ 秦晖《并税式改革与“黄宗羲定律”》,《农村经营管理》2002年第3期。

㉓ 杜恂诚《“黄宗羲定律”是否能够成立?》,《中国经济史研究》2009年第1期。

㉔㉖㉗[明]董复亨编著《明万历章丘县志》卷十二·条鞭志,万历二十四年刻本。

㉕ 张显清《明代官绅优免和庶民“中户”的徭役负担》,《历史研究》1986年第2期。

㉘[明]茅国缙《章丘纪事石刻》,[清]吴璋、曹楙坚编著《清道光章丘县志》卷十四·金石录,道光十三年刻本。

㉙[明]王世贞《黄汝亨作茅章丘传小叙》,《弇州续稿》卷五十三,见《影印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第702-703页。

㉚[明]过庭训《本朝分省人物考》卷四十六·浙江五,见《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第39页。

㉛ 张显清《论明代官绅优免冒滥之弊》,《中国经济史研究》1992年第4期。

㉜ 梁方仲《明代一条鞭法年表》,《明代赋役制度》,中华书局2008年版,第223页。

㉝ 袁良义《清一条鞭法》,北京大学出版社1995年版,第18页。

㉞[清]王赠芳、成爟编纂《道光济南府志》卷三十六·宦迹四·明章邱,中华书局2003年版,第147页。

㉟[清]和珅《大清一统志》卷一百二十七·济南府二·名宦,见《影印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第33-34页。

㊱[明]黄虞稷《千顷堂书目》卷二十六,见《影印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版。

㊲ 刘玉峰《一条鞭法得失评价》,《资治通鉴:中国历代经济政策得失》,泰山出版社2009年版,第339-345页。