社会保障支出是否缩小了老年收入差距?

刘 欢

(武汉大学社会保障研究中心,湖北 武汉 430072)

一、引言与文献回顾

收入分配和社会保障都是事关国民切身利益的基本民生问题,是维护经济社会协调发展与构建和谐社会的重要部分。长期以来的经济快速发展以及由于社会保障制度不健全引起的收入分配不公,已经引发了许多社会问题。党的十八届三中全会提出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“形成合理有序的收入分配格局,完善以税收、社会保障、转移支付为主要手段的再分配调节机制。”合理对待政府收入分配以及转移支付,是切实改善民生问题的关键,也是保障经济健康有序发展的前提。从目前来看,诸多社会问题的根源是收入分配差距过大,这与全体国民未能合理地分享到国家发展的成果有着直接或间接的关系,为此必须大力调节收入分配。

从现有文献来看,对中国社会保障支出的收入再分配效应研究较多,如Gustafsson et al.(2008)等学者从财政社会保障支出视角对中国收入分配结构的变化,城乡间和地区间的收入差距以及收入差距的流动性等问题都有研究,不同地区财政社会保障支出明显与地方投资行为、政府行为以及财政能力等因素有关,而与经济增长率、经济发展水平和老龄化水平关系不大,在控制了财政社会保障支出水平以后,随着财政社会保障支出的城镇偏好程度上升,城乡差距也将显著扩大[1][2][3][4][5]。

现有研究观点主要可归纳为两类:一种观点是认为社会保障非但没有缩小城镇居民收入分配差距,反而进一步扩大了呈现居民收入分配差距。从政府转移支付的性质来看,不同转移支付项目效果存在较大的差异性,如社会救助与社会福利政策在救助对象上存在较大不同,而社会保险是以权利和义务对等的方式实现,这也造成对于居民收入差距调节的逆向作用。如Immervoll等(2011)认为转移性支出对改善由市场机制导致的收入不平等方面作用逐步减弱,其中社会保障缴费和部分社会福利支出反而对居民收入分配差距起了扩大的作用[6]。社会保障支出作为政府转移支出的重要内容,也有一定的局限性,从而导致对居民收入差距的逆向调节,这一局限性表现在社会保障总支出水平、覆盖面以及群体识别等方面,未被养老保险覆盖群体由于缴费压力或者享受条件的制约,进一步的拉大其与可享受群体的收入差距;而社会救助方面存在享受群体上的错位,亦或是“精英捕获”等现象,导致分配错位,拉大收入差距。如胡宝娣等(2011)认为社会保障支出的提高导致了城乡居民收入差距的扩大[7];Kathy 等(2006)也认为转移性支出对缩小居民收入差距的作用十分有限,社会保障的覆盖范围仅限于正式劳动力市场,这将大部分贫困人口排除在外[8];谢勇才(2015)、徐倩等(2012)等认为由于财政社会保障支出总量不足、社会保障覆盖面偏低、社会保障重点人群错位以及社会保障目标瞄准存在偏差等原因,使得社会保障进一步拉大了城镇居民收入分配的差距[9][5][10]。另一种观点是认为社会保障对收入差距缩小有显著正向作用。社会保障支出能够减少因市场机制引起的收入不平等,降低相对贫困率,具有较好的收入再分配效应,如高文书(2012)、Kim等(2009)、何立新等(2008)的研究均证实这一结果[11][12][13];但也有学者发现,虽然社会保障支出总体上能虽小居民间收入差距,但在不同年份或者不同地区,社会保障支出的收入再分配效应存在差异,如郑舒文等(2015)认为社会保障性收入总体上对农村居民收入分配具有正向调节功能,缩小了农村居民收入差距,但在不同年份具体效应有所差异[14];余菊等(2014)研究发现半数以上的地区其社会保障支出对城乡收入差距的缩小有一定促进作用,但不同地区其影响呈现一定的差异性[15]。

厘清现行社会保障制度对收入分配发挥着怎样的调节作用,估计社会保障对贫富差距的改善程度,特别是老年人口的再分配效应,在老龄化和精准扶贫、脱贫问题日益严峻的今天,既是学术研究的一个必要课题,也是为制定再分配政策、优化社会保障政策的重要基础。那么,中国的社会保障制度是拉大还是减小了老年贫富差距呢?对不同社会保险参保项目及类型的老年人群的作用有何不同呢?是否改善了低收入人群的收入,降低了老年相对贫困率呢?从宏观整体上把握现有社会保障制度对不同收入水平、户口类型、亦或是社会养老保险及医疗保险不同项目类型待遇水平与家庭收入再分配、收入差距减小之间的关联性,是本文要研究的主要问题,而微观上,考察社会保险具体项目类型与家庭社会保障转入后收入再分配之间的关联性水平,是对主要受益群体老龄家庭收入公平性研究的重要基础。以上研究,在现有文献研究中较少涉及到,因而是本文的主要研究内容。此外,本文通过比较分析,给出政府再分配政策的主要着力点和调整方向的政策建议,比较不同社会保险项目转入收入后的家庭基尼系数、再分配效应的变化,对老年贫困研究有着重要的意义。

二、理论基础及数据来源

(一)核心概念、理论基础分析

研究老年人口收入再分配政策的效应首先会界定老年人口;其次,厘清初始收入以及再分配收入。老年人口是指年龄在60岁及以上人口,为方便分析,文章对当前女性退休年龄实际为50岁、女干部为55岁的情况,进行研究性假定,设置为60岁。社会保障未分配前的初始收入是指未实施再分配时的收入,即社会保障待遇未被列入收入,初始收入是实施再分配之前由个人的劳动及资产带来的各种收入的总和,老年收入主要包括利息收入(从工作时期收入存入银行或者购买有偿债券等利息收入)、商业保险收入等。另外作为初步的估算,本文不考虑实物收入和实物给付。在我们的分析中,初次收入由以下内容构成:它们分别是财产收入、赡养收入、商业保险金等杂收入;再分配收入,我们考虑了包括养老保险与医疗保险制度、社会救助的收入。文章借鉴何立新等(2008)的定义,将文章再分配收入的具体定义内容界定如下:

再分配收入=初始收入+社会保障给付(养老金;医疗保障金;社会救助金)

因为养老金是多数老年人的主要收入来源,所以我们把它单独抽取出来,估计其对老年人群的再分配作用。养老保险是在个人的一生中都发挥收入分配作用的制度,评价养老制度 的再分配效应可以很好地实现对老年人口收入水平的分配公平性考量;而医疗保险对于大多数人口都有重要的影响,将其作为收入再分配效应的重要指标,可以进一步提升医疗保障对老年人口或者贫困家庭收入公平性评价的有效性;而社会救助是更为直接的提高贫困群体收入的方式,应当作为再分配的重要内容之一。估算初次收入和再分配收入还存在着是以个人为单位还是家庭为单位的问题。根据经济学理论主要构建在个人效用之上,以个人为分析单位更能反映经济学意义上的收入所带来的个人效用的含义,而且我国养老、医疗、社会救助制度等社会保障制度均都是以个人或家庭为单位征收费用和发放给付的,所以本文主要以个人或家庭为分析单位;在宏观上分析整体再分配系数时,再分配效应以家庭为分析单位。估算社会保障再分配效应的基本方法是比较初始收入和再分配收入的不平等程度。文章首先是通过构造个人和家庭基尼系数为第一指标:

(1)

公式中Wi是按收入分组后的各组人口数占总人口数的比重;Yi是按收入分组后各组人口所拥有的收入占总收入的比重;Vi是Yi从i=1到i的累计数,Vi=Y1+Y2+...+Yi。

其次,我们使用计算不平等程度绝对变化的经典方法马斯格雷夫-辛恩指数(MT)这一指标,MT由下式计算:

MT=G-G1

(2)

式中G代表初次收入的基尼系数,G1代表再分配收入的基尼系数。MT为正值时表示社会保障改善了收入不平等程度,具有正的再分配效应;MT为负值时表示社会保障加大了收入不平等,具有负的再分配效应。

同时我们用再分配系数R来测量不平等程度的相对变化,计算方式如式(3):

R=MT/G*100

(3)

(二)数据来源

文章数据选自中国居民收入调查数据库(CHIP)2014年调查数据(于2014年统计的2013年的全年结果),样本来自国家统计局2013年城乡一体化常规住户调查大样本库。后者覆盖全部31个省(市、自治区)的16万户居民。CHIP项目组按照东、中、西分层,根据系统抽样方法抽取得到CHIP样本。样本覆盖了从15个省份126城市234个县区抽选出的18948个住户样本和64777个个体样本,其中包括7175户城镇住户样本、11013户农村住户样本和760户外来务工住户样本,为分析研究的需要,文章选用家庭有年龄在60岁及以上人口的家庭,对数据库数据进行了合并,合并通过stata13.0进行,最终得到有效样本数为1779份。

三、社会保障支出的再分配效应测度

(一)社会保障支出规模

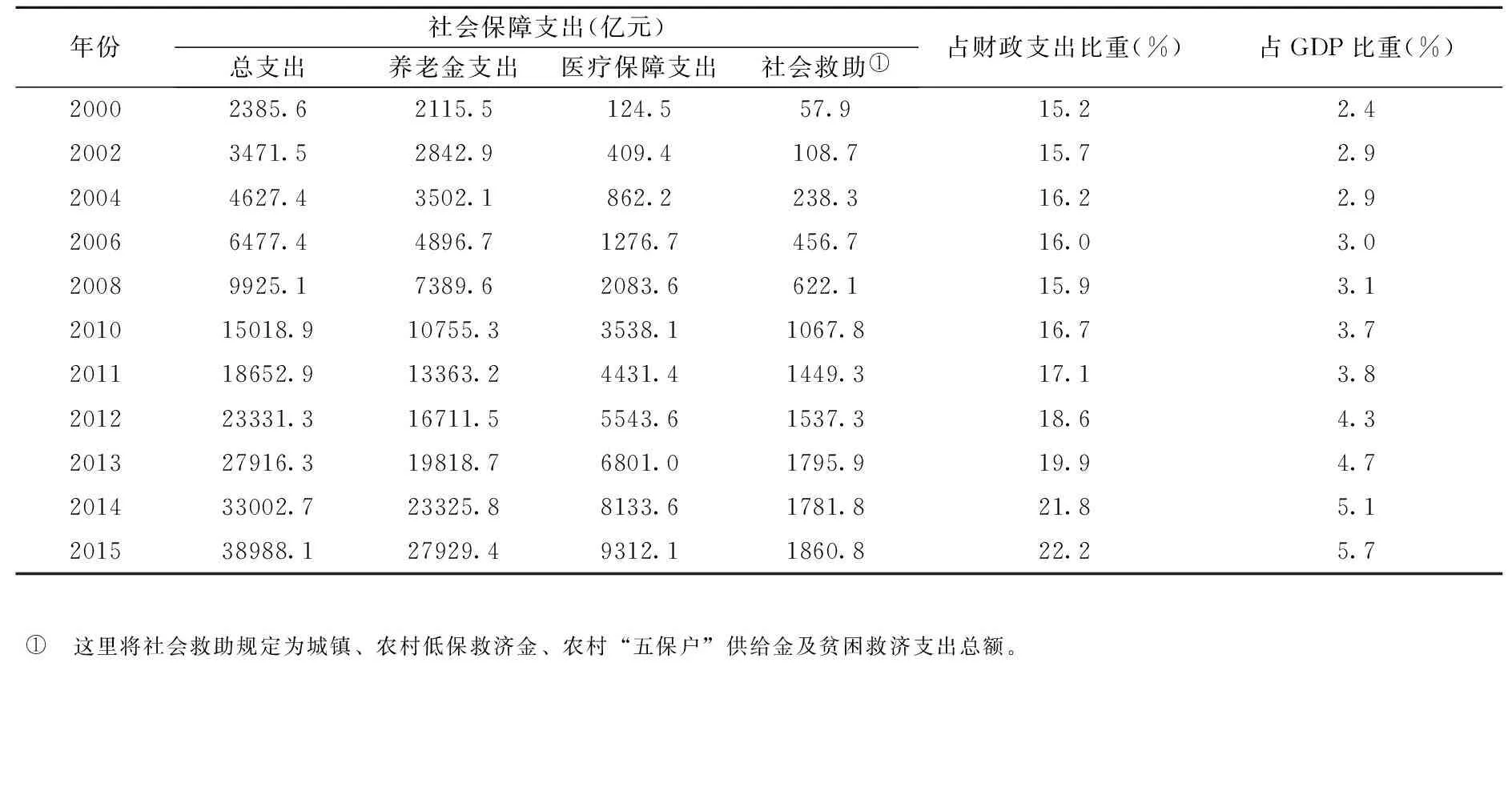

文章选取中国社会保障支出中关于养老金支出及医疗保险支出作为老年人收入再分配的重要考量指标。伴随社会保障体系的不断完善,养老保障、医疗保障、教育保障等社会保障制度对于老年人口间以及代际之间的收入再分配有着积极的作用。从我国社会保障支出占财政支出比重来看,以狭义的社会保险作为社会保障统计口径,如表1所示,从2000年到2015年的十五年间,我国社会保障支出占财政支出的比例始终保持在15.0%以上,2015年这一比例已经达到了22.2%,虽然在2008年这一比例出现小幅下降,原因首先是2008年受全球金融危机的影响,我国虽然总体经济形势表现为上涨,但“四万亿救市政策”增加了非社会保障类财政支出;其次,2008年中国发生较多自然灾害,如年初发生的“南方雪灾”以及“汶川地震”等突发灾害事件,使得当年度的社会救助支出资金增多,而文章选用社会保险作为社会保障支出的计算口径,所以以上两点原因使得2008年社会保障占财政支出比下降,但总体趋势仍呈现为上涨。从社会保障支出占GDP比重来看,2000年时仅为2.4%,到了2015年这一比例已经达到5.7%,总趋势呈现上升趋势,且增幅较大,从2011年到2015年间平均增幅超过10%。从养老金和医疗保障支出来看,养老金支出从2000年度2115.5亿元上升到2015年的27929.4亿元,绝对数额增长巨大,但实际占社会保障支出比例却从88.68%下降到了71.64%;医疗保障支出从2000年的124.5亿元上升到2015年的9312.1亿元,绝对数额增长也很大,但其占社会保障支出比例增加相对更高,由2000年的5.22%上涨到2015年的23.88%比例;社会救助金虽然也有较大幅度的提升,但总量仍远低于养老金和医疗保障支出额。

表1 中国社会保障支出的总体情况

注:社会保障总支出为窄口径的统计方式,包含基本养老保险、失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险;其中2007年及以后城镇基本医疗保险包括城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险;2010年及以后基本养老保险金包括城镇基本养老保险和城乡居民基本养老保险。表中统计数据根据历年《中国统计年鉴》《中国财政统计年鉴》、民政部社会发展服务统计公报公布的统计数据整理得到。

基于以上分析,我国在过去十几年,无论社会保障总支出,还是养老金、医疗保障支出、社会救助等具体项目,其绝对额都出现了大幅增加,而社会保障中养老金支出及医疗保障支出对老龄人口都有重要的影响,其对老年人口的现实收入再分配效应如何,是否发挥社会保障“正向调节”收入分配作用,都需进一步的分析。

(二)社会保障对老年收入再分配效应的测量

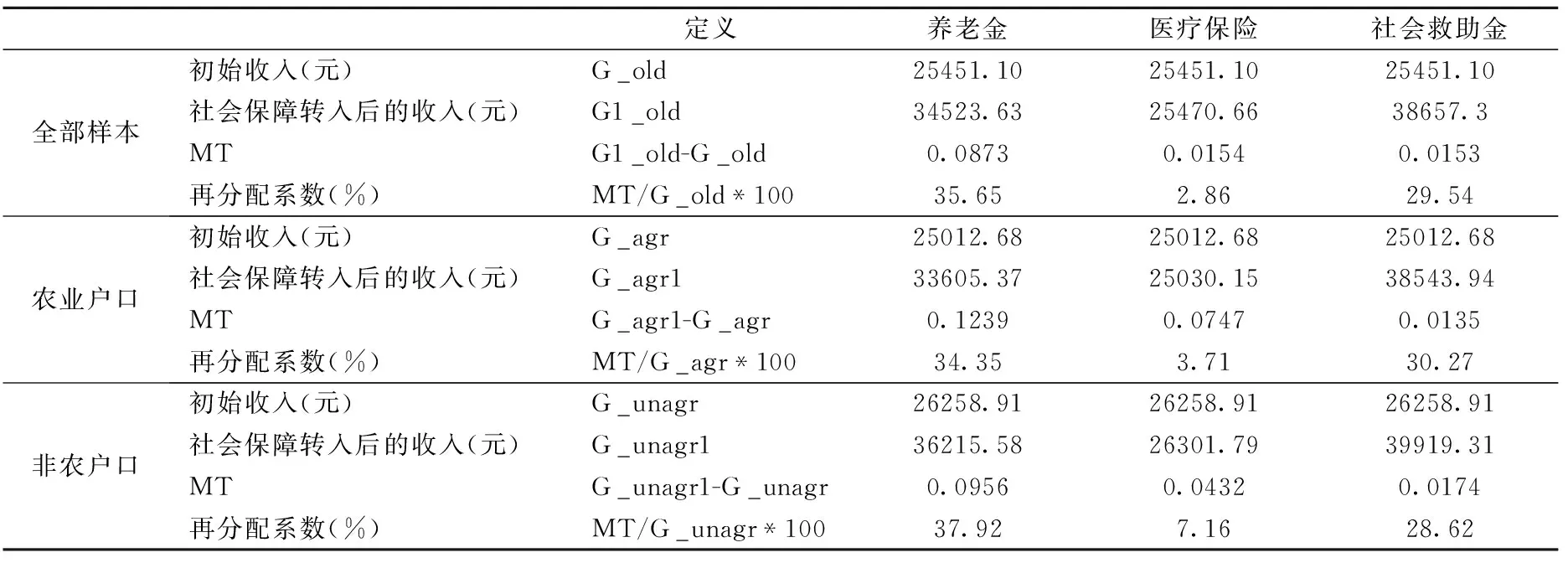

以同时参保养老保险和医疗保险的家庭作为样本,即在社会收入转入前的初始收入表现为一致。如表2所示,在全样本(剔除45岁~60岁的样本)下,初始收入为25451.10元,养老金转入后收入为34523.63元,再分配系数达到35.65%,而医疗保险转入后收入为25470.66元,再分配系数为2.86%,在全样本下的养老金再分配效应明显高于医疗保险的分配效应。从分户口类型样本来看,农业户口类型下家庭初始收入为25012.68元,养老金转入后收入为33605.37元,再分配系数为34.35%,比农业户口样本下的医疗保险收入再分配效应3.71%高很多;而非农户口样本下的养老金收入再分配系数达到37.92%,医疗保险收入再分配效应为7.16%,均要高于农业户口下的收入再分配效应。可以看出,养老金及医疗保险的收入再分配效应存在明显的城乡差异,其中对城镇户口家庭的再分配效应更大,同时,养老保险的再分配效应要远高于医疗保险的再分配效应。而考虑社会救助金的影响后,全部样本下的社会救助金再分配效应为29.54%,虽然低于养老金的再分配效应,但也远高于医疗保险的再分配效应;分城乡比较发现,社会救助金的城乡再分配效应差异较小,分别达到了30.27%、28.26%,较为接近;社会救助金更大的特征是使得家庭现金收入增加明显,表2统计结果说明了这点,相较于养老金和医疗保险的转入收入作用,社会救助金转入收入后的家庭收入要远高于其他两类社会保障项目下的收入增加量。

表2 社会保障再分配对改善老年收入差距的效应

注:在CHIP数据库中给出家庭社会救助的的内容主要包括城乡最低生活保障、五保供养、老龄补贴、医疗救助以及其他社会救济等内容,因此,这里家庭获得其中有一项时便记为获得社会救助金家庭,以获得社会救助家庭为样本收入计算社会救助金的再分配情况。

(三)养老金、医疗保险转入收入与五等分老年收入再分配

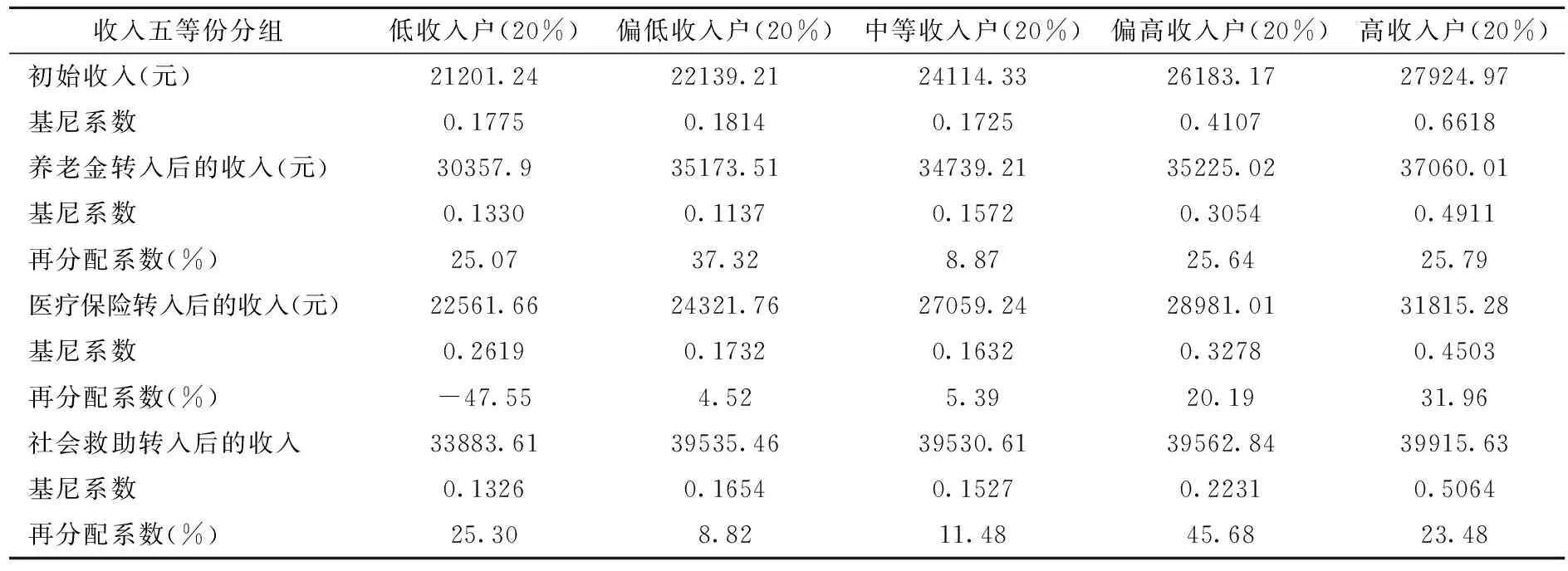

为分析不同收入水平下老年人口享受老年待遇的公平性,以下是借鉴国家统计局关于收入五等份法,将样本分为五种收入水平,每种收入水平下的样本数占总样本20%的比例。由于受样本数据的影响,在调查结果统计中发现高等收入家庭与低收入家庭的收入差距并不是太大,原因是对于富裕家庭的调查样本偏少(调查中存在富裕人口的规避,不愿参与调查;或者提供不太真实的数据),这对分收入下的样本基尼系数有一定影响,但对再分配系数的计算结果影响较小,因而在分析时并未考虑这一因素的影响。如表3所示,低收入户样本下的初始家庭基尼系数为0.1775,养老金收入转入后的基尼系数为0.1330,收入不平等被缩小了,再分配系数达到了25.07%;医疗保险转入后的基尼系数达到0.2619,收入差距扩大了,再分配系数仅为-47.55%,这与低收入户老年人存在医疗保险的“逆向选择”有关,即当家庭人口健康水平更低时,其参与基本医疗保险的倾向更高,而家庭健康水平更高时,选择基本医疗保险的倾向相对较低;社会救助金转入后再分配效应为25.30%。从偏低收入户样本看,老龄家庭初始收入为22139.21元,基尼系数为0.1814,养老金转入后家庭收入为35173.51元,基尼系数降为0.1137,再分配系数达到37.32%,这与许多学者的关于收入再分配对偏低收入家庭的效应的结果一致;而医疗保险转入后家庭收入基尼系数变为0.1732,再分配系数为4.52%,也呈现出的社会保障收入对收入差距的缩小作用;而社会救助的再分配效应也仅为8.82%。从中等收入户样本看,代表老龄家庭初始收入差距的基尼系数为0.1725,当养老金收入转入后,基尼系数降为0.1572,再分配系数为8.87%;而当医疗保障转入收入后使得基尼系数降为0.1632,再分配系数为5.39%;社会救助的再分配效应达到11.48%。从偏高收入户、高收入户来看,初始基尼系数分别为0.4107、0.6618,均较高,说明在偏高收入户、高收入户家庭间存在较大收入差距,当养老金转入收入后,基尼系数分别降为0.3054、0.4911,再分配系数分别为25.64%、25.79%;而当医疗保障转入收入后,家庭基尼系数分别降为0.3278和0.4503,再分配系数分别为20.19%、31.96%,对于偏高收入、高收入家庭老人而言,医疗保险的收入再分配效应更高;社会救助再分配效应在偏高收入家庭样本中达到最高的45.68%。

表3 按收入五等份分组的老年收入再分配情况

横向比较发现,五等份家庭样本中,初始基尼系数最大的为高收入户样本,最低的为中等收入户样本;养老金转入收入后的基尼系数最大依然为高收入户样本,其次为偏高收入户,最小为偏低收入户样本,而再分配系数最大也为偏低收入户样本,最小为中等收入户样本,以上结果说明养老金收入对低收入、偏低收入户老龄家庭的再分配效应更大,能够更好的促进对此类家庭的收入公平性分配,而对高收入家庭的再分配效应相对较弱。医疗保障转入家庭收入后,基尼系数最大的仍是高收入家庭,最低为中等收入家庭,而再分配系数表现为高收入家庭的再分配系数更大,低收入户家庭的再分配效应为最小,甚至有拉大收入差距的现象。医疗保障对于低收入户家庭的影响正如前文分析,存在着“逆向选择”的悖论,能够享受此类待遇的家庭多存在较大医疗支出,而这恰恰表现为与医疗花费较少家庭的收入差距;而在高收入家庭方面,通常对于健康的关注程度更高,在医疗花费上,特别是健康保持、定时体检等方面的花费更高,因而医疗保障对于此类家庭的再分配效应更大。社会救助金转入家庭收入后,再分配效应最高的为偏高收入家庭,其次为低收入家庭和高收入家庭,说明社会救助存在对低收入及较高收入者的良好再分配效应,一方面是社会救助性质决定的,另一方面是由于在识别群体上存在错位及“精英捕获”现象等。

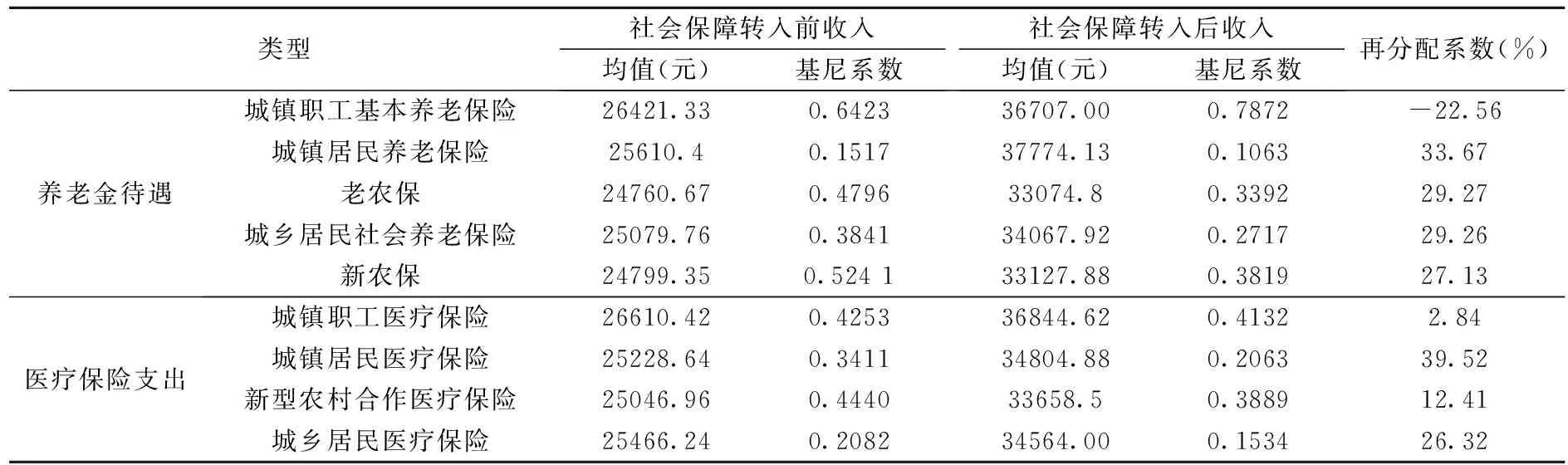

(四)不同社会保险转入收入与老年收入再分配

不同收入分组下的社会保障收入再分配存在差异,同样,在引入社会保障不同保险项目类型下的老年收入再分配效应是否也存在较大差异,这需要做进一步的分析,如表4所示,统计了养老保险、医疗保险不同类别下老年收入再分配系数、基尼系数变化的结果。

养老金待遇方面,城镇职工基本养老保险社会保障待遇转入前收入水平为26421.33元,基尼系数为0.6423,社会保障收入转入后收入为36707.00元,基尼系数却变为0.7872,再分配系数为-22.56%,明显存在拉大收入差距效应,原因是城镇职工养老保险参保率及不同职业类型对养老金待遇水平有较大影响,有研究表明是否签订合同、单位性质、职业特征等变量均与其是否参与企业养老保险存在显著的关系(刘欢,2017)[16];城镇职工居民养老保险方面,在社保收入转入前,基尼系数为0.1517,转入后收入的基尼系数降为0.1063,再分配系数为33.67%,存在较强的再分配效应,使得老年收入水平差距缩小;从“老农保”和“新农保”的比较来看,社保转入后收入的基尼系数均要高于未转入前,而且两者的再分配系数非常接近,对于农村老人而言,参加养老保险以及享受养老金待遇有明显的收入替代作用,拉大与未享受待遇老人的差距;“城乡居民养老保险”作为城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险统筹安排、合并实施的养老金待遇,在养老金收入转入后的基尼系数0.2717,明显低于养老金转入前的基尼系数0.3841,再分配系数为29.26%,有较好的的收入差距缩小效应。

表4 不同保险类型待遇的再分配效应比较

医疗保险待遇方面,再分配效应最低的为城镇职工养老保险,再分配系数仅为2.84%,社会保障转入后收入最高的为享受城镇医疗保险的老人,达到了36844.62元,最少的为享受“新农合”老人,这是纵向比较而言。横向比较来看,医疗保障转入收入后家庭收入基尼系数变化最大的为城镇居民医疗保险待遇享受者,MT值达到0.1348;社会保障转入后收入基尼系数值最小的为城乡居民医疗保险(0.1534),最大的为城镇职工医疗保险(0.4132)。

以上分析发现,相对于反应收入差距大小的基尼系数,再分配系数为反应在享受待遇者之间的公平分配程度,当社保收入转入前后的绝对收入水平存在较大变化,但再分配系数可能并不一定较高。研究结果显示,养老金待遇中,社会保障收入转入后,家庭基尼系数变化最大,收入差距缩小效应和再分配效应最明显的为城镇居民养老保险,再分配效应最大为33.67%;医疗保险方面,城镇居民医疗保险的收入差距缩小效应最大,再分配系数最高,城乡居民养老保险在社保转入收入前后的基尼系数相比均为最小,保障公平性最好。

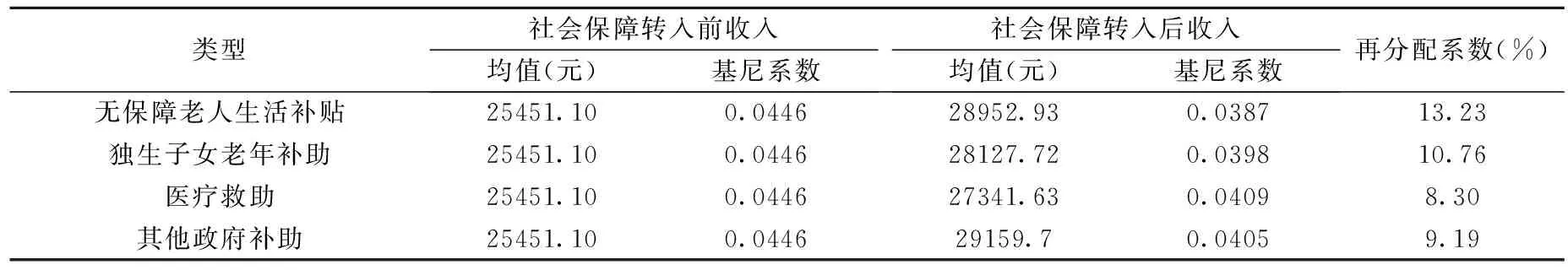

(五)不同社会救助项目下的再分配效应

表5所示的为不同社会救助项目下收入再分配效应计算结果,在这里,样本是以同时获得各类补助的家庭作为样本,在这类情况下可以更好的比较不同救助项目的再分配效应,收入均值以样本均值统计为准,故初始收入及基尼系数相同。考察再分配效应,如表5中所示,无保障老人生活补贴再分配效应最高,达到13.23%,而独生子女的再分配效应也达到了10.76%;相较于前两种社会救助项目,医疗救助的再分配效应较低,为8.30%;同时,作为收入提升效应最大的其他政府补助,使得转入后的家庭收入提高到29159.7元,但其再分配效应也仅为9.19%,说明绝对数额的增加并未促使社会分配的平等提升,更多属于倾向性的救助体系,如救灾等救助。

表5 不同社会救助项目待遇的再分配效应比较

四、研究结论与启示

文章基于中国居民收入调查数据库(CHIP)2014年居民收入调查数据,从宏观整体和微观个体两个层面进行比较,利用老年家庭社会保障中养老金、医疗保障和社会救助金转入收入前后家庭基尼系数变化和社会保障的再分配系数。结果显示,以户口类型进行比较发现,农业户口家庭在养老金和医疗保险转入收入后的再分配系数均要低于同等情况下的非农户口家庭,其中非农户口家庭养老金转入收入后的再分配系数系数为最大,社会救助的再分配效应城乡差异不大。将老龄家庭按收入五等份之后比较发现,社会保障转入收入前家庭基尼系数最大的为高收入家庭收入间,最低为中等收入;养老金转入老年家庭收入后,家庭间基尼系数最大的仍为高收入家庭,最低的为偏低收入家庭,再分配系数最大的也为偏低收入户家庭,达到了37.32;医疗保险转入收入后,家庭间基尼系数最大的是高收入家庭,最低的为中等收入家庭,再分配效应最大的为高收入家庭的31.96%,而低收入家庭医疗保险再分配系数甚至为负数,存在拉大收入差距的作用,前文已分析,“逆向选择”影响较大;社会救助金的转入对低收入及较高、高收入家庭的再分配效应影响较大。不同社会救助项目中,无保障老龄人口补贴再分配效应最大,其次是其他政府救助项目,如灾害救助等,而独生子女老龄人口补助及医疗救助的再分配效应较小。

目前中国城镇社会保障的再分配主要依赖于代际间的收入再分配,在人口少子老龄化的趋势下,社会保障发挥对老龄人口,特别是贫困老人更大的收入再分配作用,在制定政策时有必要综合考虑当期再分配效应和长期再分配效应。建立城镇就业人员统一的养老保险制度将有助于提高养老保险的长期公平效应,如前文分析发现,城乡居民养老保险和医疗保险待遇对微观老龄人口收入再分配有最高效应。其次,打破户籍壁垒,推进社会保障的城乡统筹与制度整合。未来应该提升基本社会保障的统一性,加强制度整合,缩小群体差距。强化基本社会保障制度的公平属性。实证统计测算发现当前社会保险制度的缓解收入差距的效果总体较低,说明我国社会保险制度的待遇不公平性仍需进一步优化,缓解老龄贫困需要注重基本社会保障制度的公平性与公正性。当前阶段的经济社会背景,积极稳妥地推进社会保障制度改革,处理好不同老龄人群之间的利益关系,在促进社会保障制度公平发展的同时,激发经济社会活力,保障低收入老龄人口养老经济权益。

文章在研究中虽然测算了社会保障支出对老年人口收入差距的调节效应,但是考虑到MT方法存在一定的缺陷,即忽略了个体对社会保障的行为反应。文章并未使用基尼系数分解或回归分解检验进行稳健性分析,是因为根据基尼系数计算特征,这一分解结果并不能完全表现出个体行为特征的影响,而是某个群体的对应关系;其次,从基尼系数分解来看,需要分别计算组内基尼系数、组间基尼系数差异以及再分配效应等,从而计算出社会保障支出的边际效应,但其根本依然是未反应个体行为反应,且需要对不同收入群体进行分类研究,在未来研究中这一部分依然值得进一步细化分析。

参考文献:

[1] B. Gustafsson,Shi Li and Sicular T.Inequality and Public Policy in China[M]. New York Cambridge University Press,2008.

[2] Khan A. and C. Riskin. China’s Household Income and its Distribution,1995 and 2002[J]. The China Quarterly.2005,182,365-384.

[3] Sicular T.,Ximing Yue, and B. Gustafsson, et al.The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China[J]. Review of Income and Wealth.2007,53(1),93-126.

[4] 李佳,赵建国.财政社会保障支出经济增长效应区域差异——来自中国省级面板数据的实证[J]. 社会保障研究,2016,(3):61-65.

[5] 徐倩,李放.财政社会保障支出与中国城乡收入差距——理论分析与计量检验[J]. 上海经济研究,2012,(11):81-88.

[6] Immervoll H. and Richardson L.Redistribution Policy and Inequality Reduction in OECD Countries: What Has Changed in Two Decades?[Z]. LIS Working Paper,No. 571,2011.

[7] 胡宝娣,刘伟,刘新.社会保障支出对城乡居民收入差距影响的实证分析——来自中国的经验证据(1978-2008)[J]. 江西财经大学学报,2011,(2):49-54.

[8] Kathy L.,Skoufias E. and Shapiro S..Redistributing Income to the Poor and the Rich: Public Transfers in Latin America and the Caribbean[Z]. World Bank SP Discussion Paper,No.0605,2006.

[9] 谢勇才.社会保障对城镇居民收入分配的调节效应——以安徽省为例[J]. 城市问题,2015,(6):88-94.

[10] 刘欢.外出务工、家庭老人特征及农村家庭贫困的关联研究[J]. 人口与经济,2017,(1):63-74.

[11] 高文书.社会保障对收入分配差距的调节效应——基于陕西省宝鸡市住户调查数据的实证研究[J]. 社会保障研究,2012,(4):61-68.

[12] Kim K.and Lambert P. J. Redistributive Effect of U.S. Taxes and Public Transfers, 1994-2004[J]. Public Finance Review. 2009,37(1),3-26.

[13] 何立新,佐藤宏.不同视角下的中国城镇社会保障制度与收入再分配——基于年度收入和终生收入的经验分析[J]. 世界经济文汇,2008,(5):45-57.

[14] 郑舒文,杜兴端,陈成.社会保障对农村居民收入分配的调节效应研究——以四川省为例[J]. 农村经济,2015,(7):80-84.

[15] 余菊,刘新.城市化、社会保障支出与城乡收入差距——来自中国省级面板数据的经验证据[J]. 经济地理,2014,(3):79-84.

[16] 刘欢.企业养老保险参保决策影响因素实证研究——基于湖北枣阳市企业调查数据分析[J]. 社会保障研究,2017,(1):23-32.