能力资本对代际收入弹性的影响

李 军,曹 仪,2

(1.湖南师范大学 商学院,湖南 长沙 410081;2.湖南省教育科学研究院,湖南 长沙 410005)*

一、引 言

“富二代”“穷二代”与“官二代”等网络热点名词受到热捧在某种程度上反映了代际收入转移使身份固化的社会现实。从国家统计局公布的基尼系数来看,2012-2016年分别为:0.474、0.473、0.469、0.462、0.465。可以看出,基尼系数一直维持在相对高位,收入不平等问题依然很突出。出身不同和代际收入转移是否加剧了收入差距的不平等?这是学者们关注的热点课题。

近年来,越来越多的经济学者开始探讨代际收入弹性,通过对代际收入弹性的测度,可以量化父母和子女成年以后的经济关系,反映出未来收入不平等的趋势。早期Francis Galton通过回归来测度两代人之间的不同特征,社会学家们也陆续对代际关系进行测度,其中Becker 和Tomes(1979)通过计算两代人之间的经济关系定义了代际收入弹性[1]。代际收入弹性测量的是父母和子女在成年以后的收入关系。Mercan和Barlin(2016)认为,代际收入弹性可以为人们阐明一个低收入家庭要提升到社会均值需要经过多少代的时间[2]。因此,代际收入弹性更加侧重反映社会收入公平的未来变化趋势。基于此种假设,研究者认为基尼系数与代际收入弹性之间存在正相关[3],收入公平与收入机会公平之间也存在正相关。然而,上一代人的经济不公平通常也会传递到年轻一代[4],为了寻求更加完善的制度来帮助社会的贫困阶层改善生活,需要充分理解这种代际传递的内涵。

Becker和Tomes(1979)从家庭经济学和人力资本投资理论的角度,提出父辈将一部分用于自身的消费对子女进行人力资本的投资,继而从子女成年后所获得的经济收入中收益。基于此理论框架,Becker和Tomes构建了代际收入流动的理论模型,这一模型在国内外经济学研究领域一直沿用至今。

家庭之间代际收入的联系可以表示为一个简单的回归模型:

Ychild=α+β×Yfather+φ×A+ε

(1)

其中,Ychild和Yfather代表了子女与父亲永久性收入的对数形式,变量A代表了模型相关的其他控制变量,比如子女的年龄等变量。选取合适的控制变量可以有效的降低生命周期造成的测度偏误。β则代表了代际收入弹性。β值越低,父亲和子女之间的收入流动性就越高。

理论模型假定两端的收入变量都必须是永久性收入。想要获取个体的永久性收入,必须先获得个体一生的收入数据,然而,由于数据的缺失,国外早期的研究学者在计算代际收入弹性时通常采用单年收入来作为父亲、子女永久性收入的估计值。Mazumder(2005)利用单年收入估计出美国代际收入弹性系数为0.2。在近年的研究中,Mazumder(2015)利用40岁左右父母15年的收入均值,计算出美国的代际收入弹性高于0.6。

由于个体的终身收入服从一个倒U型的分布,因此,收入观测值所处于的生命周期会对弹性的估计产生影响。当父亲收入的观测值处于收入的波峰时,就会得到一个下偏的估计。Grawe(2006)认为哪怕对同一个国家使用相同的数据进行估计,由于选取的样本年龄段不同,估计值也会产生偏差。同样,Haider and Solon采用子女早年收入的观测值进行估计也同样对估计造成影响。生命周期的偏误会产生一个下偏的代际收入弹性估计值。因此研究者通常寻找合适的工具变量来修正这种向下的偏误。

一些国内学者对中国代际收入弹性做出了估计。何石军等计算了2000、2004、2006、2009年中国的代际收入弹性分别为0.66、0.49、0.35、0.46[5]。韩军辉利用滞后(前期)数据作为当期数据的工具变量计算了中国代际收入弹性为0.446[6]。丁亭亭(2016)利用Jorgenson-Fraumeni未来终生收入法和工具变量法得出代际收入弹性的区间估计,计算出中国1988、1995、2002、2007年代际收入弹性分别大于0.262、0.483、(0.466, 0.544)以及(0.483, 0.554)[7]。虽然研究学者采用不同的估计方法会对结果产生不同的偏误,但是都一致反映出我国目前处于低流动性社会,经济状况优秀的家庭会将这种优势传递到下一代。

国内外学者对代际收入流动的传递机制主要集中在三个方面:一是父辈经济收入对子辈经济收入的直接传递;二是从人力资本、社会资本、财富资本等方面探讨代际收入的传递机制;三是通过个体能力、基因遗传等不可测因素研究影响社会的代际收入流动。

人力资本是体现在劳动者身上的一种资本类型,它涵盖了劳动者的知识程度、技术水平、工作能力以及健康状况。陈杰、苏群(2016)认为以受教育年限为代表的人力资本投资在我国代际收入流动之间扮演着重要的角色,人力资本的解释力为17%[8]。通常,父母的人力资本对子女经济收入的影响主要通过两种途径:一种是高人力资本的父母通过其对社会经济市场的认识直接帮助子女获得职场的收入优势[9];另一种是父母通过言传身教或者耳濡目染,间接的提高了子女的人力资本,从而帮助子女的经济收入得到显著的提升[10]。

社会资本是经济资本和文化资本的一种表现形式,以社交网络为中心,基于相互帮助和相互合作来产生共同利益。Bian (1994)指出在中国以家人和亲戚为主的天然强联系极大的影响了个人的就业。这种强联系与弱联系构成的社会网络对个人就业产生了重要影响,进而对代际收入产生影响[11]。邸玉娜(2014)认为父亲的工作会通过影响子女的个体特征对子女的经济收入产生间接的影响,机会不均等是子女收入不均等的显著影响因素[12]。子女可以通过父母的社会资源,谋求更多的就业机会,从而对子女的经济收入带来显著的影响。

父辈的财富资本会对子女收入水平产生重要影响。陈琳和袁志刚(2012)认为,财富资本能为所有者提供经济收益的资源或者权益,随着我国经济的飞速增长,资产泡沫使得家庭的财富资本对子女收入产生了重要影响[13]。一方面,富家子弟会比寒门子弟拥有获得更高等教育的可能性。另一方面,家庭的财富水平越高,子女在进入职场时可选择的权利也更多,获取财富的途径也更广。

周兴、张鹏(2015)认为代际间的职业流动是影响代际收入弹性的重要原因。虽然子女受教育水平的提高会带来子女职业的向上流动,但是两代人之间的职业继承性会较高的阻碍社会的代际流动[14]。谭远发(2015)认为政治资本是影响子女工资收入的显著因素,在控制家庭规模和父亲受教育年限之后,拥有“官二代”背景的子女受教育年限要显著高于“非官二代”,父母的政治资本帮助子女将人力资本更加有效的转化成为职业优势,获得收入的显著增长[15]。

一些学者在建立代际收入弹性的计量模型时,通常使用可观测的外部变量。也有些学者认为教育程度、个人特征等外部变量已经不足以说明个体之间的收入差距。张晓宁(2017)认为能力贫困(包括生产经营能力、就业能力、知识与技术的获取能力以及社会参与能力)是导致劳动者收入贫困的重要原因[16]。谢凯彦(2015)通过构建空间计量模型,从社交能力的角度证明了能力对个体经济收入的影响[17]。

事实上,所有这些可观测的变量都是个体能力的外部表现形式,在估计代际收入弹性时,忽略劳动者的能力将会带来极大的偏误。然而包含遗传因素在内的个体能力不可度量,在前期的研究过程当中,通常将个人能力归纳到误差项ε中,并将这种由于忽略了个体能力而导致的估计偏差定义为“能力偏差”。

本文结合前人的相关研究成果,对劳动者的能力资本进行重新定义,通过项目反应理论,将劳动者的外部可测变量转换为劳动者的能力资本。利用微观数据库对能力资本在收入的代际传递之间产生的中介效应进行实证分析,从能力资本的角度探索代际收入的传递机制,寻求合适的解决方案[18]。

二、理论假设与实证设计

孔繁军(2005)针对企业在生产中的获利能力提出了能力资本的概念,认为企业的能力资本是一切利润形成的本源,并认为能力不仅具备自身的价值,同时也拥有着价值增值的功能,能力的价值在经济劳动结束以后得以体现[19]。李晓曼、曾湘泉(2012)将个体的能力引入新人力资本理论的范畴,认为教育水平所代表的传统人力资本往往会带来人力资本效应的有偏估计[20]。本文在前人的研究基础上对能力资本进行了新的界定,认为能力资本是劳动者赋予并所有的,在获取人力资本、财富资本和社会资本的劳动过程中得到体现,是劳动者学习能力、工作能力和社交能力共同作用的结果,并最终帮助劳动者创造经济价值的资本。

因此,我们可以得到假设1:

H1:子女的能力资本将对子女的经济收入产生显著的影响。

人的一生中包含着各种能力形成的阶段,Gluckman和Hanson(2005)通过探讨环境与基因的相互影响,发现个体的能力可以通过后天的努力而得到提升,遗传因素将受到环境的作用。劳动者的能力资本将随着家庭培养和教育投入而得到较大的改变,经济收入高的家庭在早期子女能力发展的关键期可以提供更好的环境,进行更高质量的能力培养。

因此,我们可以得到假设2:

H2:父辈的经济收入将对子女的能力资本产生显著的影响。

根据Spence(1973)提出的信号理论,信号理论认为教育水平并不能产生直接的经济收益,而是作为劳动者学习能力的强信号获得市场的认可,市场依照劳动者的价值支付相应的报酬。而父母和家庭在子女能力资本的培养过程中具有重要作用,经济收入高的家庭可以为子女提供质量更好的教育,增加子女获得高水平教育的概率,培养子女的学习能力,同时在父母保证经济来源的前提下,子女可以通过更多的社会实践来锻炼自身的工作能力,获取更高的社交能力。

因此,我们可以得到假设3a、假设3b、假设3c:

H3a:父辈的经济收入通过影响子女的社交能力提高子女的经济收入;

H3b:父辈的经济收入通过影响子女的学习能力提高子女的经济收入;

H3c:父辈的经济收入通过影响子女的工作能力提高子女的经济收入。

美国心理测量学家Lord(1952)针对测验与态度的关系提出了项目反应理论。项目反应理论也称为潜在特质理论,认为受访者在问卷项目上的反应同受访者的潜在能力之间有特殊的关系,根据受访者回答问题的情况,通过构建反应模型推测受访者的潜在能力。本文采用目前广泛应用于心理测量领域的logistic模型,根据受访者在有关社会资本、人力资本、财富资本问卷项目上的回答情况,计算出受访者的社交能力资本、学习能力资本、工作能力资本和综合能力资本。

本文采用的计量模型为:

Ychild=α+β×Yfather+φ×abilitychild+ε

(2)

其中,Ychild为孩子收入的对数,Yfather为父亲收入的对数,abilitychild为孩子的能力资本。对代际收入弹性进行估计时,为了能更加直接的显示劳动者的能力资本对经济收入的影响,abilitychild为涵盖了子女社交能力、学习能力、工作能力的综合能力资本。

利用短期收入作为长期永久性收入替代值的模型被称为经典变量误差(CEV)模型。经典变量误差模型假设临时收入与永久性收入的关系如下:

yit=yi+vit

(3)

上式被称为收入的动态方程,yit表示个体i在t时期的收入对数;yt为永久性收入的对数,vit表示yit对yi的测量误差,被假设与永久性收入无关,是个白噪声过程,斜率恒为1。在CEV的模型假设下有:

(4)

假设孩子真实的永久性收入方程为:

Ychild=α+β1×Yfather+β2×Ei+ε

(5)

其中Ei为父亲的受教育水平,λ为永久性收入和受教育水平的相关系数,则:

(6)

由此可见,IV估计会产生向上的偏误,因此IV估计值可以作为代际收入弹性系数的估计上限。因而,最小二乘法和IV估计法为代际收入弹性的估计提供了上下限。

三、实证分析

(一)数据来源与计量模型

本文使用数据全部来自北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS数据的调查对象为中国25个省(市、自治区)满足项目访问条件的家庭和家庭中满足访问条件的家庭成员,目标样本规模为16000户,于2010年展开正式的访问。CFPS采用内隐分层的方法抽取多阶段等概率样本,综合考虑到了中国社会的背景差异,本文采用了CFPS调查2010、2012、2014年的数据,筛选删除了未满18岁、未参加工作的样本,如果一个家庭有两个以上的孩子,本文只选取第一个孩子的数据,产生了300到400对家庭样本。由于在三年的调查中,有新的家庭加入,旧的家庭退出,因此挑选出连续三次参加了访问的家庭,共150对配对数据。以2010年、2012年、2014年父亲和子女收入的三年平均值作为永久性收入的替代值,以修正单年数据造成的向下偏误。

社会资本的衡量较为复杂,一般使用政治身份、单位性质、职业和行业等来衡量。本文选取衡量社会资本的变量为:是否具备行政管理职务、有无直接下属、在工作中管理下属人数、是否入党、工作单位性质、收入在本地的地位、个人社会地位、家庭社会地位等变量。

人力资本一般包括劳动者的受教育程度、健康、培训和迁移,在以往的研究中,通常使用教育和健康来衡量人力资本。选取衡量人力资本的变量为:工作中是否使用外语、工作中是否使用计算机、使用互联网学习的频次,是否经常读书、阅读量、教育层次、健康状况、身体是否不适、是否有慢性病、过去一年是否住院、是否经常锻炼身体等变量。

财富资本以家庭财产衡量,包括房产现值、金融资产等。本文选取衡量财富资本的变量为:常住房当前市场价、除住房外还有几套住房,其他房产市值、现金存款总额、金融产品总价、收入总额等变量。

此外,本文将社会资本、人力资本与财富资本合并为受访者的综合资本。

通过前文介绍的项目反映理论模型,利用受访者在上述项目上的作答情况,分别计算出受访者的社交能力资本、学习能力资本、工作能力资本与综合能力资本。

(二)基于能力资本的代际收入弹性估计

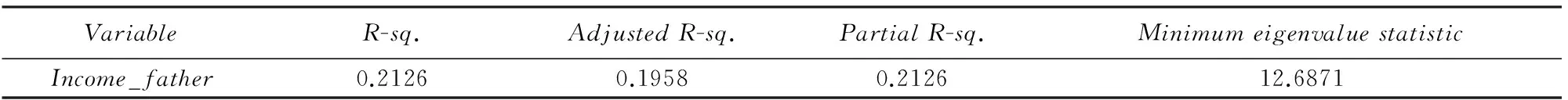

采用父亲社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本为工具变量,并对工具变量进行弱工具变量检验,计算得出偏R2为0.2126,Minimum eigenvalue statistic值为12.6871(>10),因此认为所选工具变量并非弱工具变量。

表1 父亲的社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本的弱工具变量检验

进一步对工具变量进行过度识别检验,过度识别检验的原假设为:所有工具变量都为外生变量。检验统计量Sargan值为2.41886(P=0.2984),接受原假设,因此认为所有工具变量均为外生变量。验证得知,父辈的社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本可以作为父辈经济收入的强工具变量。

当忽略子女的能力资本,只对父辈的对数收入均值(Income_father)、子女的对数收入均值(Income_child)进行建模时,计算出R2为0.2612,代际收入弹性为0.71,模型认为代际之间的流动相对固化。

表2 无控制变量的代际收入弹性系数IV估计

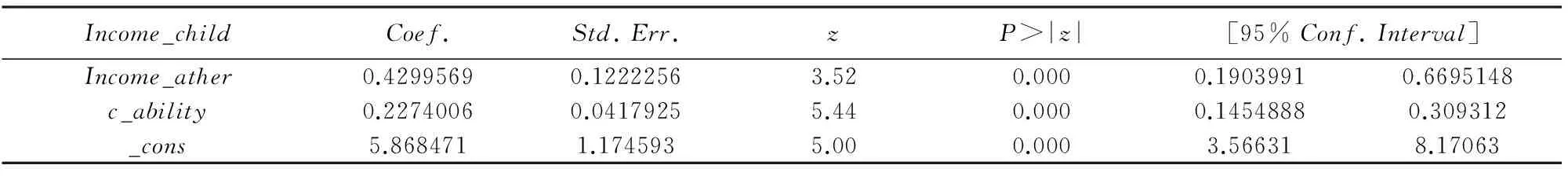

由于不同能力资本之间存在一定程度的相互影响,能力资本与个体其他外部变量均高度相关,为了避免变量之间产生共线性问题,模型只引入涵盖子女社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本的综合能力资本(c_ability)。此时,代际收入弹性从0.7143迅速下降为0.4299,同时子女能力资本的回归系数达到0.227(P值<0.01),R2提升至0.3567,模型的解释力大大增强,假设1得到证明,提高子女的能力资本能够显著的提升子女的经济收入,提高社会的流动性,实现收入的机会公平。然而子女能力资本的回归系数依然小于代际收入弹性系数,由此可见,代际之间收入流动相对固化依然是一个不容忽视的社会问题。

此时,工具变量法为代际收入弹性的估计提供了上限0.42996。当采用最小二乘法对模型进行估计时,得到结果如表4所示:

表3 以子女能力资本为控制变量的代际收入弹性系数IV估计

表4 以子女能力值为控制变量的代际收入弹性OLS估计

此时,最小二乘法为代际收入弹性系数的估计提供了下限0.426843。可以认为,真实的代际收入弹性处于[0.426843,0.42996]之间,估计区间的宽度非常小,仅为0.003117,因此,基于能力资本的代际收入弹性区间估计具有非常高的精度。

(三)父辈的经济收入对子女能力资本的影响

为了验证假设2的正确性,以子女的综合能力资本为因变量,父辈的经济收入为解释变量进行建模。结果如表5所示:

表5 父辈经济收入与子女能力资本的回归模型

父辈经济收入的回归系数为0.2614(P值=0.018<0.05),因此认为父辈的经济收入可以显著的提升子女综合能力资本,假设2得到证明。

(四)子女社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本的中介效应分析

为了探索子女社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本在代际收入传递中的影响,利用2014年的单年数据对代际收入模型进行分析。虽然采用单年收入数据会对代际收入弹性估计产生较大的向下偏误,但是这并不影响本文识别代际收入流动的内在传递机制。因此,对本文提出的假设3a、3b、3c进行中介效应分析,为了使模型的估计更加稳健,本文采用bootstrap中介效应分析,样本重复抽取1000次。计算结果如表6所示:

表6 子女社交能力资本、学习能力资本和工作能力资本的中介效应分析

注:Bootstrap replications (1000)

只有社交能力资本的bootstrap置信区间[-0.0144805,0.0060949]包含0,学习能力资本的bootstrap置信区间[0.0146524,.0447639]、工作能力资本的bootstrap置信区间[0.0005357,0.0188997]均不包含0,因此假设3a不成立,假设3b、3c均成立,认为社交能力资本的中介效应不显著,学习能力资本、工作能力资本的中介效应显著,此外,父辈经济收入的直接效应显著,说明学习能力资本与工作能力资本为不完全中介效应。学习能力资本的中介效应达到33%,工作能力资本的中介效应达到10.22%,学习能力资本与工作能力资本对代际收入传递的解释力达到了43.22%,其中学习能力资本的解释力更大,因此父亲的经济收入主要通过提升子女的学习能力来提升子女的经济收入。

四、结 论

本文利用中国家庭追踪调查(CFPS)数据库对能力资本对代际收入弹性的影响进行了实证研究。研究结果显示,子女的能力资本是影响其经济收入的重要因素,通过提升其能力,可以弱化代际收入传递的不平等。能力资本在代际收入内在传递机制中扮演着重要角色,父辈的经济收入可以显著的提升子女综合能力资本。经济条件富裕的家庭能够给子女提供优越的学习环境,通过提升子女的学习能力与实践能力最大程度提升子女的能力资本,帮助子女获取进入劳动力市场后的收入优势。

教育在劳动者能力资本的后天培养中具有重要的作用,依据Erikson有关能力的阶段性培养理论,20岁以前均为劳动者能力资本高速发展的关键期,因此政府应当加大基础教育的投入,尤其要促使义务教育进一步均衡发展,让每一位寒门学子都能得到公平的教育机会。同时,政府还应当大力发展公共职业教育,或者为社会职业培训机构提供一定的资金支持,降低劳动者的培训费用,弥补因上一代社会差距、财富差距不同而造成的机会不平等。

参考文献:

[1]Becker G S, Tomes N. An equilibrium theory of the distribution of income and intergenerational mobility[J]. Journal of Political Economy, 1979,87(6):1153-89.

[2]Mercan M A,Barlin H.Intergenerational income elasticity in Turkey: a new estimate[J].International Journal of Research in Business & Social Science, 2016,5(3):30-37.

[3]Corak M. Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility[J]. The Journal of Economic Perspectives, 2013,27(3):79-102.

[4]Lefranc A, Ojima F,Yoshida T. Intergenerational earnings mobility in Japan among sons and daughters: levels and trends[J]. Journal of Population Economics, 2014,27(1):91-134.

[5]何石军,黄桂田. 中国社会的代际收入流动性趋势:2000-2009[J]. 金融研究,2013(2):19-32.

[6]韩军辉. 基于面板数据的代际收入流动研究[J]. 中南财经政法大学学报,2010(4):21-25.

[7]丁亭亭,王仕睿,于丽. 中国城镇代际收入流动实证研究——基于Jorgenson-Fraumeni未来终生收入的估算[J]. 经济理论与经济管理,2016(7):83-97.

[8]陈杰,苏群. 代际视角下机会不平等与农村居民收入差距[J]. 统计与信息论坛,2016(6):64-69.

[9]李晚莲.社会变迁与职业代际流动差异:社会分层的视角[J].求索,2010(6):62-64.

[10] 边燕杰,芦强.跨阶层代际流动是否增加人们的社会资本——基于中国综合社会调查的分析[J].求索,2016(12):103-112.

[11] 薛宝贵,何炼成. 代际收入传递:一个文献综述[J]. 经济资料译丛,2015(1):64-76.

[12] 邸玉娜. 代际流动、教育收益与机会平等——基于微观调查数据的研究[J]. 经济科学,2014(1):65-74.

[13] 陈琳,袁志刚. 中国代际收入流动性的趋势与内在传递机制[J]. 世界经济,2012(6):115-131.

[14] 周兴,张鹏. 代际间的职业流动与收入流动——来自中国城乡家庭的经验研究[J]. 经济学(季刊),2015(1):351-372.

[15] 谭远发. 父母政治资本如何影响子女工资溢价:“拼爹”还是“拼搏”?[J]. 管理世界,2015(3):22-33.

[16] 张晓宁,金桢栋.收入贫困与能力贫困:扶贫对象的识别深化[J].中国经贸导刊(理论版),2017(29):25-26.

[17] 谢凯彦. 社交能力会影响个人收入吗?[D].济南:山东大学,2015.

[18] 梅海平.收入不平等、消费结构纽曲与公共政策选择[J].湖湘论坛,2017(2):100-105.

[19] 孔繁军. 能力资本概念分析[J]. 中国经济问题,2005(1):75-79.

[20] 李晓曼,曾湘泉. 新人力资本理论——基于能力的人力资本理论研究动态[J]. 经济学动态,2012(11):120-126.