权力稳定性对人性化知觉的影响*

张 锋

(1.宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211;2.台州职业技术学院,台州 318000)

1 引 言

人类不仅知觉和思考自然界,形成对自然界本质的基本理解,而且以自然界为参照,知觉和思考人类自身,从而对人类形成不同于自然界特性的基本理解。这种人类对自身特性的认知过程被称为人性化知觉(humanization)(Haslam,Bain,Douge,Lee,& Bastian,2005)。根据Haslam(2006)的人性化知觉二维模型,人性化知觉包括普遍人性(human nature)和独特人性(human uniqueness)两个基本维度,前者指人类生而具有、根深蒂固且不可改变的特性,是人类最基础并区分于非生物客体的生物特质(如:有感情、友善的、灵活的、主动的、有深度,等等);后者则涉及人类受后天文化教育影响而形成的特质,是区分于其他动物的社会特质(如:懂礼貌、有教养、有道德、理智的、成熟的,等等)。人性化知觉模式反映了个体将他人或自己同自然界中的“物”或“兽”做出区分的能力,该能力的缺失可导致个体倾向于将人知觉为自然界中的“物”或“兽”,表现出去人性化(dehumanization)倾向。去人性化是对人类本性知觉能力的丧失或对人类本性的否定性知觉,即将人视为非人的物品或动物的倾向(参见:陈朝阳,马兵兵,马婷,张锋,2014),其中当否定普遍人性时,人被视为缺乏主动性的“机械或物品”,表现为“物品化”的去人性化(如:麻木的、冰冷的、僵硬的、被动的、肤浅的,等等);当否定独特人性时,人被视为缺乏文化和自制力的“动物”,表现为“动物化”的去人性化(如:粗俗的、野蛮的、鲁莽的、愚昧的、冲动的,等等)。研究表明,去人性化可使个体对他人的道德行为做出歪曲性评判(Bastian,Laham,Wilson,Haslam,& Koval,2011;Bastian & Haslam,2011),可降低对他人的亲善行为(ehajiĉ,Brown,& Gonzlez,2009;Viki,Osgood,& Phillips,2013),也可引发人际或群际冲突(Haslam & Loughnan,2014),因而是一种有害的人性观。

以往研究发现,个体的人性化知觉模式不仅与其人格特质(Hodson & Costello,2007;Gray,Jenkins,Heberlein,& Wegner,2011)和动机(Waytz & Epley,2012;Vaes,Paladino,& Puvia,2011)等心理因素有关,也与诸如社会意识形态(ideological)等社会因素(Maoz & McCauley,2008)有关。其中,作为一种普遍且重要的社会结构性因素,权力如何影响人性化知觉的问题引起研究者的关注。例如,Lammers和Stapel(2011)发现,在执行模拟医疗决策任务时,相对于低权力感被试,高权力感被试更倾向于采用更有效但却更痛苦的治疗方案,表明高权力个体倾向于将病人视为“动物”对待。近期的研究在基于现实人际互动的实验条件下获得了类似的结果(Gwinn,Judd,& Park 2013)。该研究告诉两位被试,依据“大五”人格问卷测评结果,确定其中一位在合作招聘工作中担任经理(高权力者)职务,另一位则担任经理的助手(低权力者)职务(实际上权力身份是被随机指定的),并要求被试回忆自己过去担任类似于“经理”(或“助手”)职务的经历;随后,要求两名被试合作完成一个模拟“商场员工雇佣任务”,该任务要求助手阅读每位求职者的简历,概括出求职者的优缺点后提交给经理做出是否录用的决定;最后,要求被试评定对方的人格特质,其评定分数即反映被试对对方的人性化知觉水平。实验结果发现,高权力感可显著减弱被试对合作对方人性的知觉水平,表现出非人化的知觉倾向。最近,也有研究(Yang,Jin,He,Fan,& Zhu,2015)发现,相对于高权力者,低权力者对自我的人性化知觉水平更低,即更倾向于将自己视为“物品”。

上述研究对权力感的操纵仅限于单一的高低维度。然而,现实生活中,个体的权力位置并非固定不变。例如,职务任免、差额竞争和退休等均可导致权力的获得或丧失,因此具有不稳定性(Tajfel,1984)。那么,在预测到可能丧失权力或获得权力时,人们对他人或自我的人性化知觉会发生改变吗?以往研究发现,在权力不稳定条件下,高权力者在意识到权力丧失时,对外部威胁给予更多关注(Scheepers & Ellemers,2005),其行为更趋保守(Lammers,Galinsky,Gordijn,& Otten,2008);而低权力者在意识到权力获得时,其安全感提高(Higgins,1997),并诱发其更高的趋近性动机和对全局性信息的关注(Friedman & Förster,2010)。研究也发现,在权力稳定条件下,相对于低权力者,高权力者表现出更频繁的不道德行为,而权力的不稳定可显著减少高权力者的不道德行为(Kim,Shin,& Lee,2017)。基于这些间接研究证据,笔者推测,权力稳定性也可通过改变个体对权力的知觉模式,使其对他人或自我的人性化知觉水平发生改变。然而,迄今为止,尚未有研究对此推测进行直接检验。

研究者认为,人性化知觉可依据知觉对象的不同区分为他人人性化知觉和自我人性化知觉两种形态(Bastian & Haslam,2010,2011;Bastian,Jetten,& Radke,2012;Bastain et al.,2013)。以往有关权力影响人性化知觉的研究仅限于测量单一的他人人性化知觉或自我人性化知觉,但对人性的判断本质上是一个社会比较过程,个体在与他人的比较中形成自我概念(高妍春,杜建政,宋宜梅,2006),并基于自我概念完成对自我-他人关系的知觉判断(Corcoran,Crusius,& Mussweiler,2011)。因此,有关权力稳定性影响人性化知觉的研究有必要同时测定被试对他人和自我的人性化知觉。

基于上述分析,本研究通过两项实验探讨了人际互动过程中权力稳定性对他人和自我人性化(普遍人性和独特人性)知觉水平的影响,其中实验1参照Gwinn等人(2013)的做法考察了权力稳定性对“特指他人”(即互动中的对方)和自我人性化知觉水平的影响,并预测,相对于稳定的权力感,不稳定的权力感可提升高权力者对低权力同伴的人性化知觉倾向。实验2考察了权力稳定性对“泛指”他人(即互动关系之外的抽象他人)和自我人性化知觉水平的影响,以拓展实验1的研究结论。

2 实验1

2.1 方法

2.1.1被试

采用网络和校园广告形式从东部沿海地区某高校招募172名本科生(其中男性79名,女性93名)参与本实验,其平均年龄为18.47岁(SD=0.83)。被试被随机分配于稳定的高权力、稳定的低权力、不稳定的高权力和不稳定的低权力四种实验条件下。

2.1.2实验任务和材料

(1)人格量表。为增强权力分配操作的真实感,参照Gwinn等人(2013)的做法,要求被试完成10项目简式“大五”人格量表(Rammstedt & John,2007),其评定分数作为告知被试确定权力角色的依据(实际上被试的权力位置是被随机指定的)。

(2)合作任务。为使被试间产生真实的互动过程,参照“模拟合作工作任务”(De Dreu & Van Kleef,2004)的做法,并根据被试的校园生活实际,设计编辑了“校园竞赛筹备合作任务”,该任务要求两名被试努力想象自己身处学生会办公室,为了筹划校园十佳歌手大赛,需要完成各种赛前筹备工作。筹备工作既包括一些有趣而轻松的工作,也包括一些繁杂而无聊的工作,并需要两人(学生会主席和干事)分工合作完成。其中,主席不仅有权决定分配给干事两类工作的比例,监督干事的任务执行过程,评价干事的行为(告知主席,该评价不会对干事公开),而且有权给自己和干事分配共同酬劳(即实验报酬);而干事只能按照主席的指令完成所分配的任务而无其他任何权利。为操纵权力稳定性,告知被试,整个任务的执行分为两轮(实际并未让被试完成工作分配任务)。

(3)人性化知觉测量。对因变量的测量包括自我和同伴(特指他人)人性化知觉两个指标。采用陈朝阳等人(2014)翻译并在中国大学生群体中应用过的人性化知觉量表(Bastian,Jetten,& Radke,2012),共8个项目(普遍人性和独特人性评定项目各4个),被试在7点量表(1=非常不符合,7=非常符合)评定同伴或自我的特性,总分越高,反映被试对人性的知觉水平越高。在本实验样本中,该量表两个维度(普遍人性与独特人性)间的相关系数分别为:自我知觉r=0.50,同伴知觉r=0.59(ps<0.01),与既往研究(陈朝阳等,2014)一致,表明对本实验样本的人性化知觉测量具有较好的效度。

2.1.3设计与程序

实验采用2(权力稳定性:稳定/不稳定)×2(权力地位:高/低)×2(知觉对象:自我/同伴)的三因素混合设计,其中权力稳定性和权力地位为被试间变量,知觉对象为被试内变量。因变量检测指标为被试对普遍人性和独特人性的判断分数。

实验以小组形式在实验室内进行,为控制性别因素对被试权力感的影响(Schuh et al.,2014),每次试验中的两名被试均采用同性别匹配。实验对自变量的操纵分为稳定的高/低权力条件和不稳定的高/低权力条件两种形式。其中,对稳定的高/低权力的操纵程序包括如下四个步骤:

(1)量表测试:被试首先填写完成“大五”人格量表,然后要求被试自行阅读合作任务的指导语,并告诉被试,为了确定他们在随后任务中的角色,主试需要在另一个房间对他们的问卷测试结果进行评定。

(2)权力角色分配:约3分钟后,主试返回实验室,并告知被试,为了更好地完成随后的合作任务,依据问卷得分,高分者担任学生会主席(高权力),低分者担任学生会干事(低权力),并指导被试熟悉两人合作任务中的规则(其中特别告知被试,他们在两轮工作任务分配中的权力地位保持不变)。

(3)权力感启动:为强化被试权力感的启动效果,要求已确定合作任务中权力角色的两位被试回忆各自过去担任类似学生会主席(或干事)职务的一次真实经历,要求其仔细回想何时、何地发生了何事件,并努力思考事件发生过程中自己处于何种地位,拥有(或缺乏)何种权力,及自己当时的感受等,并将其写成200字左右的短文。

(4)人性化知觉测量:再次提醒被试在执行合作任务时各自的权力地位与工作任务后,要求被试完成针对同伴和自我的人性化知觉量表评定任务。

对不稳定的高/低权力的操纵程序与稳定的高/低权力的操纵程序基本相同,但为启动和强化被试对权力的不稳定感,操纵过程中有两点重要的不同:(1)在权力角色分配阶段,告知被试第二轮权力角色的分配将依据第一轮任务执行情况进行调整,即第一轮任务中表现较好的一方在第二轮任务分配中担任主席,而表现较差的一方在第二轮任务中担任干事;(2)在权力感启动阶段,要求被试努力回忆某件临时被赋予(或丧失)某种权力的事件,但事后该权力地位随即丧失(或恢复)。

为确保对权力地位的操作有效性,在完成实验主任务后,参照Georgesen和Harris(2006)的做法,向每位被试询问:“在执行任务过程中,你承担学生会主席的角色还是干事的角色?”所有被试对自己的权力角色均有清楚的记忆,表明权力地位的启动操作有效强化了被试对权力角色的意识。

2.2 结果与分析

2.2.1权力稳定性对普遍人性知觉水平的影响

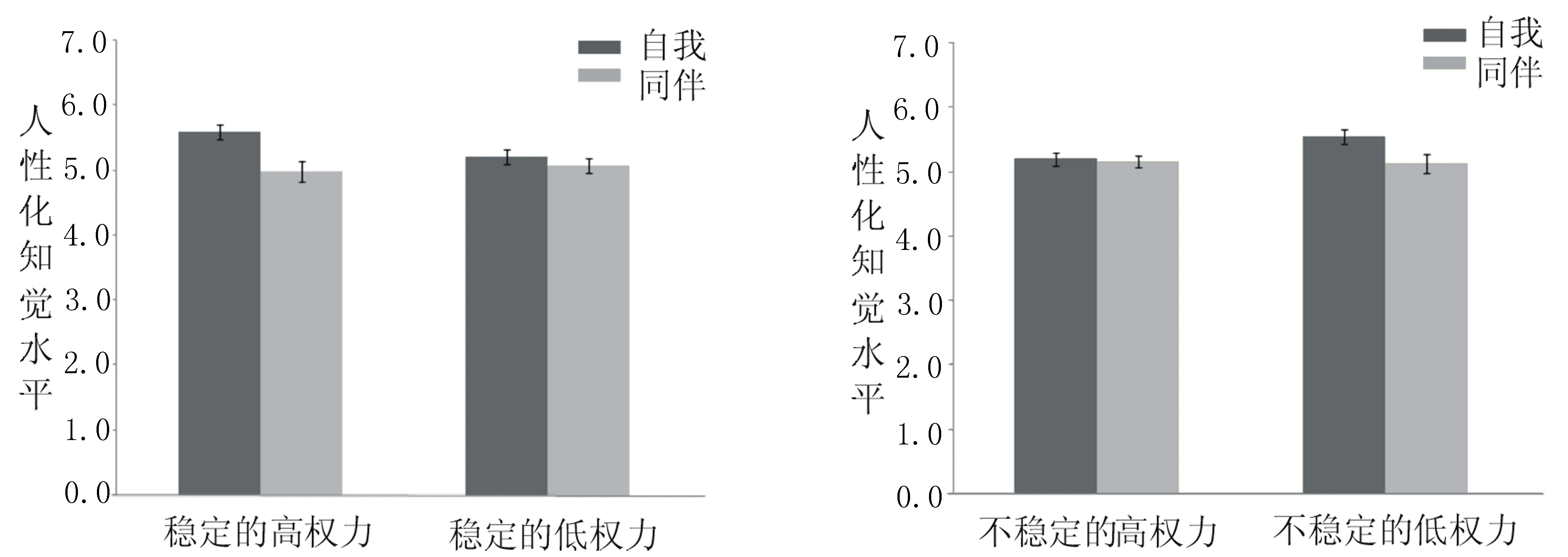

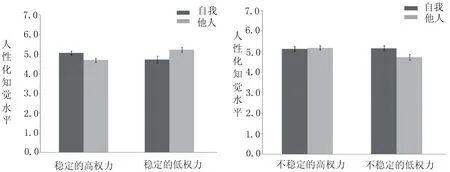

权力稳定和不稳定条件下,被试对普遍人性的知觉评定分数均值和标准差分别见图1和图2。2(权力地位:高/低)×2(权力稳定性:稳定/不稳定)×2(知觉对象:自我/同伴)的混合设计方差分析结果显示,权力地位、权力稳定性与知觉对象三因素间的交互效应显著,F(1,168)=8.23,p<0.005,ηp2=0.05。固定权力稳定性后进行的权力地位与知觉对象两因素方差分析结果显示,在权力稳定条件下(见图1),权力地位与知觉对象的交互效应显著,F(1,84)=4.16,p<0.05,ηp2=0.05。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我普遍人性的知觉水平(M=5.58,SD=0.70)显著高于对同伴的知觉水平(M=4.98,SD=1.00),F(1,84)=13.59,p<0.001,ηp2=0.14,但低权力被试对自我(M=5.21,SD=0.75)与同伴(M=5.07,SD=0.75)普遍人性的知觉差异不显著(F<1,p>0.10)。在权力不稳定条件下(见图2),权力地位与知觉对象的交互效应显著,F(1,84)=4.17,p<0.05,ηp2=0.05。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我(M=5.19,SD=0.66)与同伴(M=5.15,SD=0.62)普遍人性的知觉差异不显著(F<1,p>0.10),但低权力被试对自我普遍人性的知觉水平(M=5.53,SD=0.77)显著高于对同伴的知觉水平(M=5.12,SD=0.91),F(1,84)=9.94,p<0.005,ηp2=0.11。这些结果说明,在权力稳定条件下,高权力者对低权力同伴表现出“物品化”知觉倾向,但权力不稳定条件下,高权力者对低权力同伴的“物品化”知觉倾向消失,而低权力者对高权力同伴表现出“物品化”知觉倾向。

图1权力稳定时对普遍人性的知觉水平(M±SE)图2权力不稳定时对普遍人性的知觉水平(M±SE)

2.2.2权力稳定性对独特人性知觉水平的影响

权力稳定和不稳定条件下,被试对独特人性的知觉评定分数均值和标准差分别见图3和图4。2(权力稳定性:稳定/不稳定)×2(权力地位:高/低)×2(知觉对象:自我/同伴)的混合设计方差分析结果显示,权力稳定性、权力地位和知觉对象三因素间的交互效应显著,F(1,168)=26.83,p<0.001,ηp2=0.14。固定权力稳定性后进行的权力地位与知觉对象两因素方差分析结果显示,在权力稳定条件下(见图3),权力地位与知觉对象的两者间的交互效应显著,F(1,84)=36.54,p<0.001,ηp2=0.30。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我独特人性的知觉水平(M=5.59,SD=0.66)显著高于对同伴的知觉水平(M=4.91,SD=0.90),F(1,84)=19.52,p<0.001,ηp2=0.19,而低权力被试对自我独特人性的知觉水平(M=4.74,SD=0.75)显著低于对同伴的知觉水平(M=5.36,SD=0.81),F(1,84)=17.03,p<0.001,ηp2=0.17。然而,在权力不稳定条件下(见图4),权力地位与知觉对象的主效应以及两者间的交互效应均不显著(Fs<2.5,ps>0.10)。这些结果说明,在权力稳定条件下,高权力者对低权力同伴表现出“动物化”知觉倾向,而低权力者对自我表现出“动物化”知觉倾向,但在权力不稳定条件下,上述效应均被消解。

图3权力稳定时对独特人性的知觉水平(M±SE)图4权力不稳定时对独特人性的知觉水平(M±SE)

2.3 小结

本实验的分析结果表明,相对于稳定的权力感,不稳定的权力感可减弱高权力者对低权力同伴的“物品化”和“动物化”知觉倾向,也可消解低权力者对自我的“物品化”和“动物化”知觉倾向,而增强其对高权力同伴的“物品化”知觉倾向。

3 实验2

3.1 方法

3.1.1被试

采用网络和校园广告形式从东部沿海地区某高校招募154名本科生(其中男性74名,女性80名)参与本实验,其平均年龄为18.44岁(SD=0.75)。被试被随机分配于稳定的高权力、稳定的低权力、不稳定的高权力和不稳定的低权力四种实验条件。

3.1.2实验任务和材料

本实验的任务和材料均同实验1,唯一的不同是在人性化知觉测量中,将实验1中的评价对象“同伴”(特指他人)改为“他人”(泛指他人)。在本实验样本中,该量表两个维度(普遍人性与独特人性)间的相关系数分别为:自我知觉r=0.49,他人知觉r=0.55(ps<0.01),与既往研究(陈朝阳等,2014)以及本研究实验1的结果一致,表明对本实验样本的人性化知觉测量具有较好的效度。

3.1.3设计与程序

本实验的设计和程序均同实验1。唯一的不同是知觉对象中的他人用泛指的“他人”取代实验1中特指的“同伴”。与实验1一致,为确保对权力地位及其可变性操作的有效性,在完成实验主任务后,向每位被试询问两个问题(a.在执行任务过程中,你承担学生会主席的角色还是干事的角色?b.你是否记得你承担的权力角色有可能发生改变?),所有被试对自己的权力角色及其可变性均有清楚的记忆,表明权力地位及其可变性的启动操作有效强化了被试对权力角色及其可变性的意识。

3.2 结果与分析

3.2.1权力稳定性对普遍人性知觉水平的影响

权力稳定和不稳定条件下,被试对普遍人性的知觉评定分数均值和标准差分别见图5和图6。2(权力地位:高/低)×2(权力稳定性:稳定/不稳定)×2(知觉对象:自我/他人)的混合设计方差分析结果显示,权力地位、权力稳定性与知觉对象三因素间的交互效应显著,F(1,150)=29.46,p<0.001,ηp2=0.16。固定权力稳定性后进行的权力地位与知觉对象两因素方差分析结果显示,在权力稳定条件下(见图5),权力地位与知觉对象间的交互效应显著,F(1,76)=17.47,p<0.001,ηp2=0.19。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我普遍人性的知觉水平(M=5.46,SD=0.48)显著高于对他人的知觉水平(M=4.76,SD=0.68),F(1,76)=44.55,p<0.001,ηp2=0.37,但低权力被试对自我(M=5.47,SD=0.68)与他人(M=5.45,SD=0.45)普遍人性的知觉差异不显著(F<1,p>0.10)。在权力不稳定条件下(见图6),权力地位与知觉对象的交互效应显著,F(1,74)=12.52,p<0.005,ηp2=0.15。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我(M=5.41,SD=0.54)与他人(M=5.25,D=0.72)普遍人性的知觉差异不显著(F<1.5,p>0.10),但低权力被试对自我普遍人性的知觉水平(M=5.54,SD=0.73)显著高于对他人的知觉水平(M=4.74,SD=0.72),F(1,74)=41.09,p<0.001,ηp2=0.36。这些结果说明,权力稳定条件下,高权力者对他人表现出“物品化”知觉倾向,但权力不稳定条件下,高权力者对他人的“物品化”知觉倾向被消解,而低权力者对他人表现出“物品化”知觉倾向。

图5权力稳定时对普遍人性的知觉水平(M±SE)图6权力不稳定时对普遍人性的知觉水平(M±SE)

3.2.2权力稳定性对独特人性知觉水平的影响

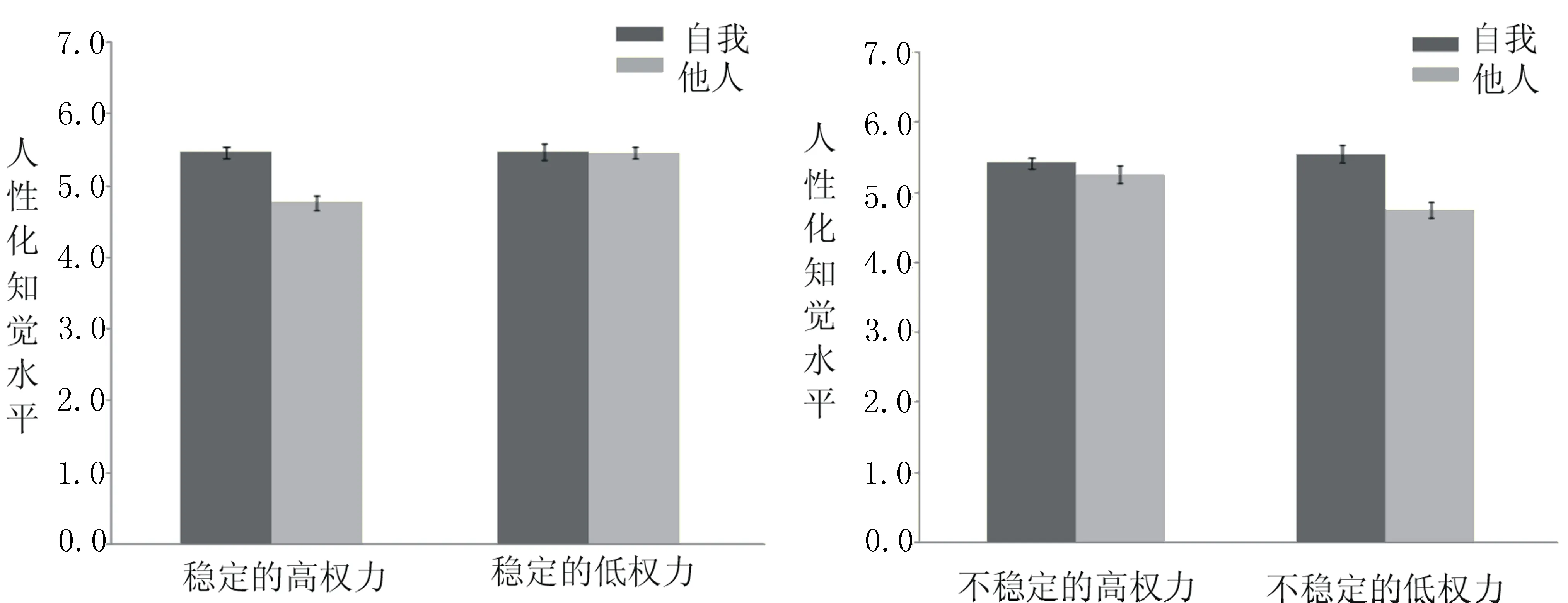

权力稳定和不稳定条件下,被试对独特人性的知觉评定分数均值和标准差分别见图7和图8。2(权力稳定性:稳定/不稳定)×2(权力地位:高/低)×2(知觉对象:自我/他人)的混合设计方差分析结果显示,权力稳定性、权力地位和知觉对象三因素间的交互效应显著,F(1,150)=19.03,p<0.001,ηp2=0.11。固定权力稳定性后进行的权力地位与知觉对象的两因素方差分析结果显示,在权力稳定条件下(见图7),权力地位与知觉对象间的交互效应显著F(1,76)=14.16,p<0.001,ηp2=0.16。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我独特人性的知觉水平(M=5.05,SD=0.64)显著高于对他人的知觉水平(M=4.69,SD=0.68),F(1,76)=6.02,p<0.05,ηp2=0.07,而低权力被试对自我独特人性的知觉水平(M=4.73,SD=1.01)显著低于对他人的知觉水平(M=5.23,SD=0.74),F(1,76)=8.14,p<0.01,ηp2=0.10。在权力不稳定条件下(见图8),权力地位与知觉对象间的交互效应显著,F(1,74)=5.49,p<0.05,ηp2=0.07。简单效应分析结果表明,高权力被试对自我(M=5.13,SD=0.64)与他人(M=5.18,SD=0.61)独特人性知觉的差异不显著(F<1,p>0.10),而低权力被试对自我独特人性的知觉水平(M=5.16,SD=0.81)显著高于对他人的知觉水平(M=4.73,SD=0.83),F(1,74)=9.35,p<0.005,ηp2=0.11。这些结果说明,权力稳定条件下,高权力者对他人表现出“动物化”知觉倾向,而低权力者对自我表现出“动物化”知觉倾向,但在权力不稳定条件下,高权力者对他人的“动物化”知觉倾向被消解,而低权力者对他人的“动物化”知觉倾向被增强。

图7权力稳定时对独特人性的知觉水平(M±SE)图8权力不稳定时对独特人性的知觉水平(M±SE)

3.3 小结

本实验的分析结果表明:相对于稳定的权力感,不稳定的权力感可减弱高权力者对泛指他人的“物品化”和“动物化”知觉倾向,但可增强低权力者对泛指他人的“物品化”和“动物化”知觉倾向,并消解其对自我的“动物化”知觉倾向。

4 综合讨论

既往有关权力感改变人们的人性化知觉模式的研究(Gwinn et al.,2013;Lammers & Stapel,2011;Yang,Jin,He,Fan,& Zhu,2015)不仅没有考虑权力的可变性对人性化知觉的影响,而且对人性化知觉的测量仅限于单一的特指他人,并局限于笼统而单一的人性化知觉指标。为全面而深入地理解权力感与人性化知觉的关系,本研究做了四个方面的改进:(1)以稳定的权力感为参照,重点探讨权力可变条件下,个体人性化知觉的变化过程;(2)同时测量被试对自我和他人的人性化知觉水平,并在对自我与他人人性化知觉的比较中考察权力稳定性对人性化知觉的影响;(3)基于人性化知觉的二维模型(Haslam,2006),同时从普遍人性和独特人性两个维度考察权力稳定性对人性化知觉的影响;(4)将他人人性化知觉由特指他人(实验1)扩展到泛指他人(实验2),以阐明权力稳定性对他人人性化知觉的影响是否具有特异性。

综合对两个实验的分析结果,本研究的第一个发现是,无论是以自我与特指他人为知觉比较对象,还是以自我与泛指他人为知觉比较对象,也无论是对普遍人性的知觉,还是对独特人性的知觉,在权力稳定条件下,高权力感被试对他人均表现出显著的去人性化知觉倾向。这一发现不仅与既往研究结论(Gwinn et al.,2013;Lammers & Stapel,2011)一致,并在普遍人性和独特人性两个维度上均获得确认。更重要的是,该去人性化倾向不仅表现于对人际互动中的特指他人(同伴)人性的知觉过程,而且也表现于对未发生直接互动关系的泛指他人人性的知觉过程。就此而言,本研究的结论是对既往研究结论的进一步拓展。

相对于既往研究,本研究最重要的一个发现是,在权力不稳定条件下,高权力感被试对他人的上述去人性化倾向均被消解,表明权力的可变性通过影响个体对他人的人性化知觉水平,改变了稳定的高权力感所导致的对他人的“物品化”和“动物化”知觉倾向。此外,本研究还发现,在权力稳定条件下,无论是与“特指”他人,还是与“泛指”他人相比较,低权力被试均表现出对自我的“动物化”倾向,但在权力不稳定条件下,该倾向即被消解,甚至出现对他人的去人性化知觉倾向。就笔者所及的文献范围,这是有关权力稳定性与人性化知觉关系问题的首次探讨。参照既往相关文献,笔者认为,权力稳定性操作所引发的人性知觉水平的改变可能与个体观察视角的改变有关。例如,研究表明,相对于低权力者,高权力者的观点采择能力较低(Schmid Mast,Jonas,& Hall,2009),对人际距离的知觉判断也更远(Lee & Tiedens,2001),且更容易忽视他人的感受和想法(Haslam,2006)。此外,权力感也可影响人们的道德思维方式(王盛楠,李小平,2016)和建议寻求倾向(朱静,段锦云,黄彩云,田晓明,2017),并调节关系质量对揭发决策的影响(刘咏梅,邹意,卫旭华,2017)。基于既往研究可以认为,在执行人性化知觉判断任务时,高权力者更倾向于采用自我视角来观察他人,从而将他人视为不同于自我的另类(例如,将他人判断为“笨如木头”或“懒如猪”),因而权力的获得可强化个体人性化知觉的自我视角;然而,在权力可变条件下,由于高权力个体知觉到权力受到威胁,有可能减弱人性化知觉的自我视角,倾向于对他人给予较多关注(Scheepers & Ellemers,2005),从而抑制了其对他人的去人性化(Haslam & Bain,2007);低权力者对权力提升希望的知觉(Hiemer & Abele,2012)可增强其安全感(Higgins,1997),并诱发其更强的趋近性动机和冒险行为(Friedman & Förster,2010),从而加强其对人性化知觉的自我视角。由此可见,权力感对人性化知觉的影响源自权力配置模式和运作规则,权力配置模式既可塑造个体的人性观,也可改变个体的人性观。就此而言,本研究的上述发现对于改善社会权力配置模式和运作规则,实现以民为本的权力运作目标具有重要的参考意义。

当然,本研究获得的上述发现基于中国文化的实验样本,由于中国权力文化源于农耕文明(刘永佶,2004),其权力配置模式通常采用自下而上的委任制,且具有相当的稳定性;而西方国家的权力文化源于商业文明(钱穆,2004),其权力配置模式通常采用竞争性选举制,据此可以推测,相对于西方国家的被试,中国被试对权力变动的敏感性可能更高。因此,本研究的上述发现是否具有普适性,需要跨文化比较研究进行验证。本研究另一个局限是对人性化知觉水平的测量仅限于被试的自陈报告,而自陈报告难以消除社会赞许性和自我防御效应,因此其测量效度受限。有研究者采用内隐测量技术考察了基于无意识自动化加工过程的人性化知觉(内隐人性化知觉),表明执行亲社会游戏任务不仅可提升较少受意识控制的内隐的自我和他人独特人性的知觉水平,也可提高对自我普遍人性的内隐知觉水平(陈朝阳等,2014)。基于该研究结果,可以推测,外部条件的改变可通过无意识过程塑造个体深层次的人性观。未来的研究有必要考察权力稳定性操纵对内隐人性化知觉的影响,以加深对权力稳定性与人性化知觉关系的理解。

5 结 论

本研究获得如下主要结论:

(1)在权力稳定条件下,相对于低权力感个体,高权力感个体对特指他人和泛指他人均表现出显著的“物品化”和“动物化”知觉倾向,但在权力不稳定条件下,该类知觉倾向均被消解。

(2)在权力稳定条件下,相对于特指他人和泛指他人,低权力感个体表现出对自我的“动物化”知觉倾向,但在权力不稳定条件下,该知觉倾向被消解。因此,权力的可变性有助于消除个体的去人性化倾向。

陈朝阳,马兵兵,马婷,张锋.(2014).亲社会视频游戏对玩家人性化知觉水平的影响.心理发展与教育,30,561-569.

高妍春,杜建政,宋宜梅.(2006).社会判断的选择通达理论.心理科学,29,228-230.

刘永佶.(2004).中国官文化批判.北京:中国经济出版社.

刘咏梅,邹意,卫旭华.(2017).关系质量对个体揭发决策的影响:权力的调节作用.应用心理学,23,175-184.

钱穆.(2004).晚学盲言.桂林:广西师范大学出版社.

王盛楠,李小平.(2016).移情与权力感启动对道德思维方式的影响.应用心理学,22,227-234.

朱静,段锦云,黄彩云,田晓明.(2017).权力感对建议寻求的影响:自信和谦卑的作用.应用心理学,23,162-174.

Bastian,B.,& Haslam,N.(2010).Excluded from humanity:The dehumanizing effects of social ostracism.JournalofExperimentalSocialPsychology,46,107-113.

Bastian.B.,& Haslam,N.(2011).Experiencing dehumanization:Cognitive and emotional effects of everyday dehumanization.BasicandAppliedSocialPsychology,33,295-303.

Bastian,B.,Jetten,J.,Chen,H.,Radke,H.R.,Harding,J.F.,& Fasoli,F.(2013).Losing our humanity:The self-dehumanizing consequences of social ostracism.PersonalityandSocialPsychologyBulletin,39,156-169.

Bastian,B.,Jetten,J.,& Radke,H.R.M.(2012).Cyber-dehumanization:Violent video game play diminishes our humanity.JournalofExperimentalSocialPsychology,48,486-491.

Bastian,B.,Laham,S.M.,Wilson,S.,Haslam,N.,& Koval,P.(2011).Blaming,praising,and protecting our humanity:The implications of everyday dehumanization for judgments of moral status.BritishJournalofSocialPsychology,50,469-483.

Corcoran,K.,Crusius,J.,& Mussweiler,T.(2011).Social comparison:Motives,standards,and mechanisms.In D.Chadee (ed.),Theories in social psychology (pp.119-139).Oxford,UK:Wiley-Blackwell.

De Dreu,C.K.W.,& Van Kleef,G.A.(2004).The influence of power on the information search,impression formation,and demands in negotiation.JournalofExperimentalSocialPsychology,40,303-319.

Friedman,R.S.,& Förster,J.(2010).Implicit affective cues and attentional tuning:an integrative review.PsychologicalBulletin,136,875-893.

Georgesen,J.,& Harris,M.J.(2006).Holding onto power:Effects of power holders’ positional instability and expectancies on interactions with subordinates.EuropeanJournalofSocialPsychology,36,451-468.

Gray,K.,Jenkins,A.,Heberlein,A.,& Wegner,D.(2011).Distortions of mind perception in psychopathology.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesoftheUnitedStatesofAmerica,108,477-479.

Gwinn,J.D.,Judd,C.M.,& Park,B.(2013).Less power= less human? Effects of power differentials on dehumanization.JournalofExperimentalSocialPsychology,49,464-470.

Haslam,N.(2006).Dehumanization:An integrative review.PersonalityandSocialPsychologyReview,10,252-264.

Haslam,N.,& Bain,P.(2007).Humanizing the self:moderators of the attribution of lesser humanness to others.Personal.Soc.Psychol.Bull.33,57-68.

Haslam,N.,Bain,P.,Douge,L.,Lee,M.,& Bastian,B.(2005).More human than you:attributing humanness to self and others.JournalofPersonalityandSocialPsychology,89,937-950.

Haslam,N.,& Loughnan,S.(2014).Dehumanization and infrahumanization.AnnualReviewofPsychology,65,399-423.

Hiemer,J.,& Abele,A.E.(2012).High power=Motivation Low power=Situation? The impact of power,power stability and power motivation on risk-taking.PersonalityandIndividualDifferences,53,486-490.

Higgins,E.T.(1997).Beyond pleasure and pain.AmericanPsychologist,52,1280-1300.

Hodson G,& Costello K.(2007).Interpersonal disgust,ideological orientations,and dehumanization as predictors of intergroup attitudes.PsychologicalScience,18,691-698.

Kim,J.,Shin,Y.,& Lee,S.(2017).Built on stone or sand:The stable powerful are unethical,the unstable powerful are not.JournalofBusinessEthics,144,437-447.

Lammers,J.,Galinsky,A.D.,Gordijn,E.H.,& Otten,S.(2008).Illegitimacy moderates the effects of power on approach.PsychologicalScience,19,558-564.

Lammers,J.,& Stapel,D.A.(2011).Power increases dehumanization.GroupProcesses&IntergroupRelations,14,113-126.

Lee,F.,& Tiedens,L.Z.(2001).Is it lonely at the top?The independence and interdependence of power holders.ResearchinOrganizationalBehavior,23,43-91.

Maoz,I.,& McCauley,C.(2008).Threat,dehumanization,and support for retaliatory aggressive policies in asymmetric conflict.JournalofConflictResolution,52,93-116.

Rammstedt,B.,& John,O.P.(2007).Measuring personality in one minute or less:A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German.JournalofresearchinPersonality,41,203-212.

Scheepers,D.,& Ellemers,N.(2005).When the pressure is up:The assessment of social identity threat in low and high status groups.JournalofExperimentalSocialPsychology,41,192-200.

Schmid Mast,M.,Jonas,K.,& Hall,J.A.(2009).Give a person power and he or she will show interpersonal sensitivity:The phenomenon and its why and when.JournalofPersonalityandSocialPsychology,97,835-850.

Schuh,S.C.,Bark,A.S.H.,Van Quaquebeke,N.,Hossiep,R.,Frieg,P.,& Van Dick,R.(2014).Gender differences in leadership role occupancy:The mediating role of power motivation.JournalofBusinessEthics,120,363-379.

Tajfel,H.(1984).Intergroup relations,social myths and social justice in social psychology.In:H.Tajfel (ed.),Thesocialdimension:Europeandevelopmentsinsocialpsychology,Vol.2.(pp.695-715).Cambridge,UK:Cambridge University Press.

Vaes,J.,Paladino,P.,& Puvia,E.(2011).Are sexualized women complete human beings? Why men and women dehumanize sexually objectified women.EuropeanJournalofSocialPsychology,41,774-785.

Viki,G.T.,Osgood,D.,& Phillips,S.(2013).Dehumanization and self-reported proclivity to torture prisoners of war.JournalofExperimentalSocialPsychology,49,325-328.

Waytz,A.,& Epley,N.(2012).Social connection enables dehumanization.JournalofExperimentalSocialPsychology,48,70-76.

Yang,W.Q.,Jin,S.H.,He,S.R.N.,Fan,Q.,& Zhu,Y.J.(2015).The impact of power on humanity:self-dehumanization in powerlessness.PloSONE,10,e0125721.