预视加工对标点符号跳读的影响*

(山东师范大学心理学院,济南 250358)

1 前 言

跳读是指在一次眼跳中,读者跳过一个或多个词(或字)的现象(Rayner,1998)。在正常的中文阅读中约50%的单字词会被跳读(Inhoff & Liu,1998),在英语阅读中约有30%的词会被跳读(Rayner,1998)。有研究表明,与未跳读的词相比,被跳读词的前一次注视时间较长,这表明被跳读的词可能提前得到了预视加工(Drieghe,Rayner,& Pollatsek,2005)。尽管被跳读词的加工程度尚不清楚(E-Z读者模型认为注意资源是按序列方式分布的,跳读是基于词在副中央凹处得到了完全识别,Reichle,Pollatsek,Fisher,& Rayner,1998;SWIFT模型认为知觉广度内的几个词是平行加工的,词没有完全识别也可以引起跳读,Engbert,Nuthmann,Richter,& Kliegl,2005),但是被跳读的词可以通过两种方式得到加工:一种是读者通过句子语境信息对即将可能出现的词产生猜测或预期,高预期词的跳读率高于低预期词;另一种是读者可以通过预视加工获得预视信息,预视信息越多跳读率越高。但是,哪种信息对跳读的影响更大尚不清楚。

先前研究采用易被跳读的定冠词“the”和助词“的”来构造语境和预视信息相互冲突的条件,从而研究语境和预视信息在跳读中的作用(O’Regan,1979;Zang et al.,2017)。Angele和Rayner(2013)操纵了预视类型分别为一致,随机字符,定冠词“the”三种预视条件,实验假设如果读者仅依据预视信息来判断是否跳读的话,将会频繁地跳读定冠词“the”;如果还依据语境来判断的话,将不会频繁地跳读定冠词“the”。结果发现,虽然定冠词“the”不符合语境,它的跳读率依然大于一致和随机字符条件,这就表明“the”预视加工的特殊性,即“the”的跳读可能是自动的,不受到句子语境的影响。Angele,Laishley,Rayner和Liversedge(2014)进一步考察这种跳读的自动性在其他高频短词(e.g.,dog)上是否存在。他们考察了预视信息的词频对跳读的影响,操纵了高频和低频目标词的预视类型(一致、不一致、非词)。结果发现,预视信息的词频显著影响跳读率,高频不一致条件的跳读率高于低频不一致和低频一致条件。这表明“the”的跳读不是特例,可能仅仅是因为“the”的极高词频导致的。但是,在Angele和Rayner(2013)和Angele等人(2014)实验中,实验材料的句子预期性均为低预期,因此语境信息的作用较小可能是因为句子预期性较低导致的。Abbott,Angele,Ahn和Rayner(2015)创设了高预期的句子语境,操纵了句子预期性(高预期和低预期)和预视类型(一致和不一致“the”)考察定冠词“the”的预视加工对跳读的影响。结果发现,在高预期和低预期条件下,“the”的跳读率均很高,读者并没有因为在高预期的条件下获得了更多的语境信息而对“the”的冲突性表现出额外的加工,这同样说明了预视信息对跳读的作用大于语境信息。在中文阅读中,Zang等(2017)通过助词“的”的预视考察跳读的主导因素,操纵了预视类型(一致、不一致“的”和非词)。结果发现,助词“的”的跳读率大于一致预视条件和非词预视条件。这也表明,在跳读中预视信息的作用大于语境信息。

尽管以上研究表明在跳读中起主导作用的是预视信息而不是语境信息,但是,先前研究无法区分这种加工的自动性是否是由于不一致预视条件(“the”和“的”)的词频显著高于一致预视条件导致的。也就是说,不一致预视条件的高跳读率可能是因为不一致预视条件本身的加工难度(词频高)小于一致预视条件(词频低),而不是因为读者没有使用语境信息。但是,“the”和“的”分别是英文和中文中使用频率最高的词汇,不存在一个与“the”和“的”频率差异不显著的词作为一致预视条件的目标词,但是存在使用频率差异不显著的两种标点符号。标点符号是书面语言的有机组成部分,对文章的语意表达和理解有重要的作用,相同的文字因为标点符号的不同可表达出截然不同的语意,比如“下雨天留客天留我不留”这样的话,不同的标点符号可以表达完全不同的两种意思:“下雨天,留客天,留我不?留。”“下雨天,留客天,留我?不留。”(金锡谟,1991)标点符号还具有词切分的作用,尤其在中文中,由于没有空格或其他明显的标记把词区分开,标点符号起到的词切分的作用就尤为重要(刘健刚,储琢佳,赵力,2013)。因此,研究者提出应该把标点符号的重要性跟文字同样看待。已有文本阅读研究主要集中于字、词和篇章,鲜有研究者对标点符号的加工进行深入探讨。无论是语言学还是计算语言学,目前关于标点符号的研究都主要集中在理论研究方面(比如,用法以及转变,偏误分析,翻译以及在翻译中的作用),很少把标点符号作为实证研究的对象,关于标点符号的加工机制问题更是从未进行过考察(张亚平,2013)。因此,本研究通过考察标点符号的预视加工,来对其加工机制进行精细的探讨。此外,已有研究在考察跳读时全部是针对字词的,尚不清楚标点符号的跳读机制与字词的跳读机制是否相同,对标点符号跳读的考察可以把跳读的研究从字词扩展到非字词。另外,已有的眼动控制模型,比如基于序列加工观点的E-Z读者模型和基于平行加工观点SWIFT的模型,都对跳读的产生机制作出了解释但仍然存在很多问题尚未得到解决,如跳读的产生是基于对词的部分识别还是完全识别,语境信息和副中央凹信息在跳读中产生作用的方式以及二者的相对重要性等问题。采用标点符号研究跳读的优势是,由于标点符号在文本阅读中易被跳读,这样研究者可以在高跳读率的条件下充分地考察跳读的产生机制,这种高跳读率在字词的研究中几乎是不可能实现的。因此,对标点符号的跳读研究提供了一个全新的视角来解释跳读的产生机制,不仅能探讨标点符号和字词的跳读机制是否相同,跳读的产生基于预视加工的程度,以及语境信息和副中央凹信息在跳读中的相对重要性等问题,还能为眼动控制模型的构建和完善提供理论和实证依据。

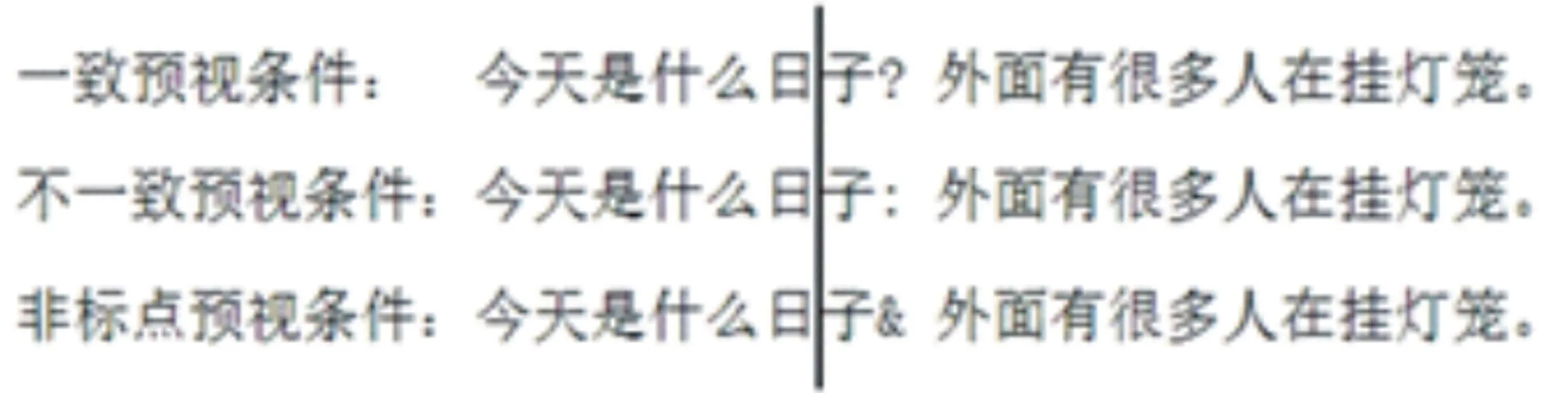

本研究通过操纵标点符号的预视类型(一致、不一致、非标点符号),在匹配一致和不一致预视条件使用频率的情况下,考察跳读时预视信息的主导作用是否存在。采用边界范式,选取问号(?)为一致预视条件,冒号(:)为不一致预视条件,同时还设置了非标点符号预视条件(&,英语中表示“and”)作为基线。本研究选择问号为一致预视条件,是因为相比其他标点符号(逗号、顿号、句号、感叹号、分号)而言,问号的使用规则更清晰,不易与其他标点符号混用,因此更易于确保其符合读者的预期性,从而保证在不一致预视的条件下,读者会更清晰地意识到冲突。选择冒号为不一致预视条件是因为:(1)冒号的使用频率(4.73%)与问号的使用频率(3.2%)差异不显著(黄建传,2011);(2)冒号与问号的使用规则完全不一致,这样可以确保预视信息与语境信息之间形成冲突,从而增大冒号和问号之间的差异;(3)冒号与问号的外形不相似,不会出现视觉上的促进效应。根据已有研究(Angele & Rayner,2013),如果读者主要利用预视信息,那么一致预视条件(问号)和不一致预视条件(冒号)的跳读率差异不显著,非标点符号跳读率最低。相反,如果跳读时主要利用语境信息,那么一致预视条件(问号)的跳读率高于不一致预视条件(冒号),非标点符号条件跳读率最低。

2 实验方法

2.1 被试

24名大学生参加实验,年龄在19~25岁之间,所有被试裸视或矫正视力正常,母语为汉语,无阅读障碍。实验完成后会获得相应报酬。

2.2 实验仪器

本研究采用加拿大SR Research公司生产的Eyelink1000眼动仪,采样频率为1000Hz。实验材料在19英寸纯平CRT显示器上呈现,刷新频率为160Hz,分辨率为1024×768像素。实验时仅记录被试右眼的眼动轨迹。被试眼睛和屏幕距离为60cm,每个汉字约占1.24°视角。

2.3 实验设计与材料

本研究操纵了标点符号的预视类型(一致预视、不一致预视、非标点符号预视),为单因素三水平被试内实验设计。在实验过程中采用边界范式(Rayner,1975),预实验结果显示,当边界放在标点符号左侧时,边界距离标点符号太近,标点符号的预视效应太强,被试可以清晰地发现标点符号的变化,因此为了避免出现天花板效应,将标点符号所在的位置设定为N+2。在实验中,如果读者的眼睛没有移过边界,预视位置呈现的是一致预视(?)、不一致预视(:)和非标点符号预视(&),一旦读者的注视点刚好落在边界之上或越过边界时,预视条件均变为目标条件(?)。材料示例如图1所示:

图1 材料示例及边界范式举例

将句子主题和预视类型进行拉丁方平衡,构成3个系列的实验材料,每个系列包含实验材料51句,每个被试只接受每个句子中的一种条件。在每一系列材料中又加入12个填充句,正式实验前会有7个练习句,这样每个被试需阅读一个系列的材料70句。在每个填充句后都有一个阅读理解题(共12题,6对/错),要求被试作出“对”或“错”判断,以鼓励被试能仔细阅读实验材料。

2.4 材料评定

2.4.1预期性评定

首先,为确保被试能从实验材料中最大限度地获取语境信息(高语境限制),同时目标标点符号的使用符合规范并且预期性高,本研究进行了预期性评定。请18名大学生(未参加其他评定或实验)参与材料评定,给被试呈现目标标点符号之前的句子,要求根据语境信息填写最可能出现的标点符号。根据句子主题进行拉丁方平衡,将材料分成3个系列,每个系列包括51个实验句和30个填充句。评定结果表明,被试对目标标点符号(问号)的预期性平均值为97%,符合实验材料高语境限制性和目标标点符号高预期性的要求。另外,不一致预视标点符号(冒号)的预期性为0。

2.4.2句子合理性评定

为确保实验材料的句子合理性差异不显著,请18名大学生(未参加其他评定或实验)对每个句子的合理性进行等级评定,有1~5个等级供被试选择,其中,一半问卷中1代表非常合理,5代表非常不合理,而另一半问卷中为反向计分。根据句子主题进行拉丁方平衡,将材料分成3个系列,每个系列包括51个实验句和30个语义不合理的填充句,每个被试只接受一个系列。评定结束后,将分数转换为1代表非常不合理,5代表非常合理进行统计。结果表明,句子合理性的得分为3.98±0.37。

2.5 实验程序

被试被随机分配到实验三个系列中的一个,在主试的指导下单独完成实验。每段实验开始前都要进行校准以确保记录被试眼动轨迹的精确性。本研究采用水平三点的校准方式,包括刻度标示和刻度确认,平均的校准误差小于0.2°视角。刻度确认成功后进行漂移校准,平均的校准误差小于0.3°视角,校准成功后方可进行实验。阅读材料逐句呈现,被试的任务是认真阅读并理解句子,被试自己控制阅读速度,理解后按键进入下一句。在部分实验材料后会随机呈现判断题,题目是针对填充句出的,要求被试根据自己的理解回答正误。整个实验大约持续15分钟。

3 结果与分析

24名被试参与数据分析,回答问题的正确率为90%,表明被试可以很好地理解实验材料。根据以往研究,过长或过短的注视点不能反应阅读的加工过程(Rayner,1998),因此我们删除了注视时间短于60ms和长于800ms的注视点。然后,把边界变化发生在注视点开始2ms后的项目也进行了删除,以防被试在阅读过程中注意到边界的变化对结果产生干扰。最后,删除了平均数加减2.5个标准差以外的注视点。大约6.5%的数据被删除。

本研究主要考察被试的跳读情况,这是因为本研究创造了目标词易被跳读的条件,目标词的跳读率反应了预视信息对眼动目标选择的影响。同样本研究也对阅读时间指标进行了分析,具体的因变量指标包括:(1)跳读率(Skip,probability of skipping);(2)首次注视时间(FFD,first fixation duration)。在以下处理中,F1代表以被试为随机误差的方差分析值,F2代表以项目为随机误差的方差分析值。被试在不同预视条件下的眼动指标见表1。本研究将目标标点符号的位置设定为N+2,数据分析时主要报告边界左侧的第一个字(N)、边界右侧的第一个字(N+1)和目标标点符号(N+2)的眼动指标。数据分析的兴趣区单位如下例所示:

表1 三种预视条件下跳读率和注视时间(ms)的数据统计

兴趣区指标一致预视不一致预视非标点符号预视NSkip0.65(0.16)0.72(0.15)0.65(0.15)FFD175.71(33.3)172.22(38.69)196.9(40.75)N+1Skip0.86(0.12)0.85(0.2)0.64(0.2)FFD164.66(49.65)163.76(53.54)231.03(83.02)N+2Skip0.91(0.08)0.91(0.09)0.71(0.1)FFD173.03(44.57)165.88(31.1)180.63(25.37)

注:括号内为标准差,Skip表示跳读率,FFD表示首次注视时间。

3.1 N的注视结果

对词N注视情况的分析可以检验N+2的预视是否对N的加工产生影响。

以上分析表明,当前注视字N的跳读并未受到N+2预视类型的影响,但在首次注视时间上预视类型主效应显著,不一致预视条件的注视时间短于非标点符号预视条件。这表明读者提取到了N+2的预视信息,不一致预视信息没有影响N的加工,但非标点符号的预视信息阻碍了N的加工。非标点符号的预视信息之所以阻碍了读者对N的加工是因为“&”不是标点符号,也不是汉字,不应该出现在句子阅读中,它不符合读者预期且不合理。若读者能获得“&”的预视信息,就会对当前的认知加工产生影响,表现为阅读时间的延长,该结果符合研究假设,也符合阅读的并行眼动控制理论(Engbert et al.,2005)。总之,读者可以提取到N+2的预视信息,并且预视信息显著地影响N的加工。

3.2 N+1的注视结果

对词N+1注视情况的分析可以检验N+2的预视是否对N+1的加工产生影响,即是否产生了N+2的预视效应。

以上分析表明,在词N+1上发现了显著的预视类型主效应,一致和不一致预视条件的跳读率均高于、注视时间均短于非标点符号条件,前两者在注视时间和跳读率上差异均不显著。这表明读者提取到了N+2的预视信息,不一致预视信息没有影响N+1的加工,但非标点符号的预视信息阻碍了N+1的加工。总之,对词N+1的分析发现了N+2的预视类型主效应,N+2的预视信息显著的影响了N+1的加工。

3.3 N+2的注视结果

对N+2的分析可以检验是否产生了N+2的预视效应。

以上分析表明,在N+2的跳读率上,预视类型主效应显著,一致和不一致预视条件的跳读率均高于非标点符号条件,但前两者差异不显著,这表明N+2的预视信息显著的影响N+2的加工。但在首次注视时间上预视类型主效应不显著,这可能受到N+2高跳读率的影响。

4 讨 论

本研究采用边界范式,操纵标点符号的预视类型(一致预视、不一致预视、非标点符号预视),构造了在不一致预视条件下语境信息和预视信息相互对立的条件来考察标点符号的跳读。如果读者在跳读时主要利用语境信息,那么一致预视条件的跳读率高于不一致预视条件,非标点符号预视条件跳读率最低。相反,如果读者在跳读时主要利用预视信息,那么一致预视条件和不一致预视条件的跳读率差异不显著,非标点符号预视条件跳读率最低。

研究结果发现了显著的预视类型主效应,一致与不一致预视条件下标点符号的跳读率和注视时间差异不显著。这表明,尽管不一致预视信息不符合语境读者依然把它跳读了,意味着读者在做出跳读决定时仅使用了预视信息而没有使用语境信息,也就是说标点符号的跳读可能是自动的,这一结果与虚词(“the”和“的”)的研究结果一致(Angele & Rayner,2013;Zang et al.,2017)。这就表明,标点符号的跳读机制与虚词相同,标点符号跳读中起主导作用的也是预视信息而不是语境信息,二者是独立发生作用的。另外,一致和不一致预视条件都比非标点符号预视条件的跳读率更高、注视时间更短,这表明被跳读标点符号的预视加工可能不是完全加工,而仅仅是部分加工,即读者通过预视加工仅获取了是否是标点符号的信息,而没有获取标点符号类型的信息,因此读者可以区分出标点符号和“&”,但区分不出冒号和问号。这一结果支持SWIFT模型的部分识别理论(Engbert et al.,2005),与E-Z读者模型的完全识别理论不一致(Reichle et al.,1998)。

与先前研究(刘志方,苏永强,陈朝阳,张智君,苏衡,2017;Veldre & Andrews,2016)不同,本研究发现语境信息没有影响跳读。语境信息没有起作用不是因为:(1)句子预期性较低导致的,本研究控制句子预期性为高预期(97%),提高了读者获得语境信息的可能性。(2)受到频率因素的干扰,本研究控制了一致(3.2%)和不一致预视条件(4.73%)的使用频率差异不显著,因此,不一致预视条件跳读率较高不是由于高使用频率导致的。语境信息没有起作用可能是因为读者没有获取语境信息或者获取了语境信息但没有使用它,这可能受到以下因素的影响:(1)标点符号的跳读发生的非常快。对词的研究发现,跳读大约在开始注视前的75~125ms内(Rayner,1998),标点符号的加工难度远低于词,因此标点符号的跳读可能发生得更快。相比预视信息而言,语境信息的加工难度较大(涉及句法和语义的整合),因此读者在跳读标点符号时可能尚未提取到语境信息或者尚未来得及使用语境信息。(2)阅读策略,由于本研究控制预期性为高预期,因此读者可能会采用冒险策略(易出错),从而导致其没有察觉到一致和一致预视条件下的差异(Abbott et al.,2015)。(3)从表1可知,被试对N+2的跳读率非常高,尤其是一致与不一致条件下达到91%,这就意味着对N+2的注视概率小于10%,因此对注视结果的分析可能缺乏代表性。(4)本研究无法独立于预视信息去单独考察语境信息的作用,因此有可能出现语境信息的作用较小,预视信息作用较大,导致语境信息的作用被预视信息的作用掩盖。另外,先前研究(目标词为低预期;Angele & Rayner,2013)发现一致和非标点符号条件的跳读率差异不显著,但本研究(目标标点符号为高预期)发现一致预视条件下的跳读率显著高于非标点符号条件,这就说明语境信息是影响预视加工的,因此可能存在语境信息的作用被预视信息的作用掩盖的情况。

综上,本研究发现标点符号的加工可能引发了一种自动化的跳读,即当预视信息非常易于加工时,读者对该信息的加工呈现出一种自动化的状态,这种自动化的加工在不同语言系统、字词和非字词间都具有相当的稳定性。

黄建传.(2011).汉语标点符号句统计分析.硕士学位论文.北京语言大学.

金锡谟.(1991).标点符号的缺漏——漫谈标点符号使用中的错误.新闻与写作,11,28-30.

刘健刚,储琢佳,赵力.(2013).语音文本的标点符号特性初探.语言科学,12(3),331-336.

刘志方,苏永强,陈朝阳,张智君,苏衡.(2017).阅读中字序编码对自上而下词汇加工的影响.应用心理学,23(2),110-118.

张亚平.(2013).国内外标点符号研究综述.海外英语,17,274-276.

Abbott,M.J.,Angele,B.,Ahn,Y.D.,& Rayner,K.(2015).Skipping syntactically illegal the previews:The role of predictability.JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition,41,1703-1714.

Angele,B.,Laishley,A.,Rayner,K.,& Liversedge,S.P.(2014).The effect of high-and low frequency previews on and sentential fit on word skipping during reading.JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition,40(4),1181-1203.

Angele,B.,& Rayner,K.(2013).Processing “the” in the parafovea:Are articles skipped automatically?JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition,39,649-662.

Drieghe,D.,Rayner,K.,& Pollatsek,A.(2005).Eye movements and word skipping during reading revisited.JournalofExperimentalPsychology:HumanPerceptionandPerformance,31,954-969.

Engbert,R.,Nuthmann,A.,Richter,E.M.,& Kliegl,R.(2005) .SWIFT:A dynamical model of saccade generation during reading.PsychologicalReview,112,777-813.

Inhoff,A.W.,& Liu,W.(1998).The perceptual span and oculomotor activity during the reading of Chinese sentences.JournalofExperimentalPsychology:HumanPerceptionandPerformance,24,20-34.

O’Regan,J.K.(1979).Eye guidance in reading:Evidence for the linguistic control hypothesis.Perception&Psychophysics,25,501-509.

Rayner,K.(1975).The perceptual span and peripheral cues in reading.CognitivePsychology,7,65-81.

Rayner,K.(1998).Eye movements in reading and information processing:20 years of research.PsychologicalBulletin,124,372-422.

Reichle,E.D.,Pollatsek,A.,Fisher,D.L.,& Rayner,K.(1998) .Toward a model of eye movement control in reading.PsychologicalReview,105,125-157.

Veldre,A.,& Andrews,S.(2016).Parafoveal preview effects depend on both preview plausibility and target predictability.QuarterlyJournalofExperimentalPsychology,3,1-12.

Zang,C.,Zhang,M.,Bai,X.,Yan,G.,Angele,B.,& Liversedge,S.P.(2017).Skipping of the very-high-frequency structural particle de (的) in Chinese reading.QuarterlyJournalofExperimentalPsychology,1,1-10.