高职院校构建“立体化”创新创业人才培养服务体系的实践与探索

刘娟芳

(常州机电职业技术学院,江苏常州 213164)

1 问题的提出

当前,创新创业教育已经成为高等教育的重要内容和培养创新创业人才的重要途径。教育部文件要求“把创新创业教育有效纳入专业教育和文化素质教育教学计划和学分体系,建立多层次、立体化的创新创业教育课程体系。突出专业特色,创新创业类课程的设置要与专业课程体系有机融合,创新创业实践活动要与专业实践教学有效衔接,积极推进人才培养模式、教学内容和课程体系改革。”对高职院校而言,如何构建有效的创新创业人才培养服务体系是普遍性的问题[1]。

2 高职院校在创新创业人才培养存在的主要问题

(1)专业教育与创新创业教育结合不够紧密。部分高职院校创新创业教育偏重于竞赛和基地建设,没有将其贯穿于人才培养全过程。缺乏系统的顶层设计,专业教育与创新创业教育中课程、实践、项目等之间的逻辑关系和比例也未厘清。

(2)创新创业教育实践体系不健全。目前,很多高职院校现有的实践平台和实践教学环节还不能满足创新创业教育的需求。很多创新创业实践教育还停留在社团活动、讲座、竞赛等二课堂,难以有效提高学生创新创业意识和能力。校外创新创业实践相对单一,以参观体验为主,真正参与并转化为成果的较少。

(3)缺乏合理的激励评价机制。学生和教师作为创新创业的主体,他们投身创新创业还存在着一些政策和制度上的瓶颈,活力没被激发,通道还不够畅通,有效的管理机制和制度还不够完善[2]。部分高职院校还未形成多部门协同配合的机制,不能合理组织和有效整合教育资源。

3 “立体化”创新创业人才培养服务体系的实践与探索

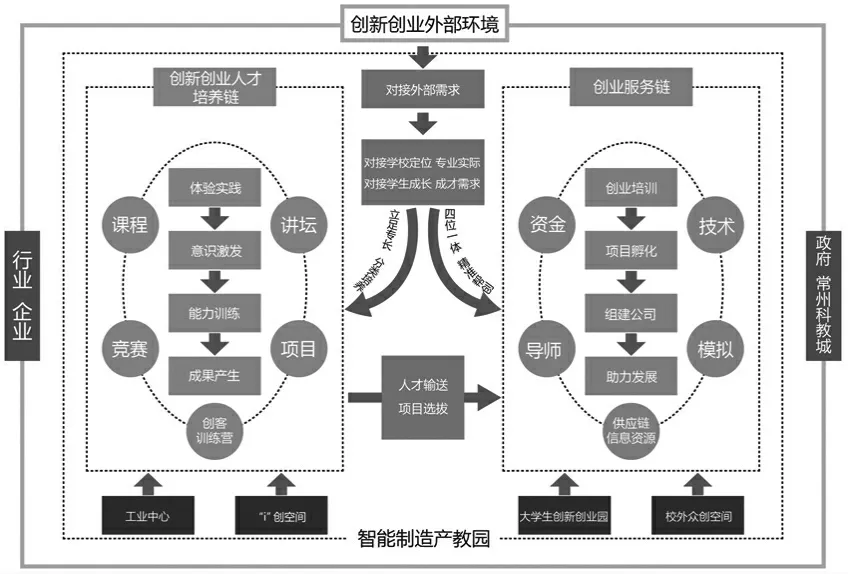

“立体化”具有多方位、多层次、多渠道、多元化等特点,高职院校在构建创新创业人才培养服务支撑体系时,要结合当地区域产业发展需求,依托学校学科优势与特色,以创新创业主体的实际需求为导向,深化教育、科研体制改革,丰富和完善创新创业教育和实训体系,横向打通从“体验实践”到“成果转化”的创新创业人才培养链、从“创业苗圃”到“企业孵化”的创业服务链;纵向激发创新创业主体活力,促进创新创业成果转化,把人才优势和科技优势转化为产业优势和经济优势,构建“立体化”创新创业人才培养服务支撑体系(见图1)。

图1 “立体化”创新创业人才培养服务支撑体系

3.1 立足专长,分类培养,打通从“体验实践”到“成果转化”的创新创业人才培养链

(1)进行创新创业课程改革。在大类培养阶段面向全体学生开设一批依次递进、 有机衔接的创新创业通识课,在专业培养阶段面向该专业的学生重构融合专业教育的创新创业必修课与选修课,在多元培养阶段面向有创新创业潜质的学生设置数个交叉复合课程模块,为全体学生提供个性化发展渠道。加快创新创业教育课程信息化建设、引入优质慕课和视频公开课,整合校内优质课程资源,建设“在线课程平台”,开展在线开放课程学习认证。结合学校专业设置和行业特点,校企合作,共同开发满足学生需求的创新创业优秀教材,建立案例库。

(2)实施创新创业项目。依托专业专项创意项目、师生融合科研项目、校友帮带项目、企业资助项目等项目载体,将学生的奇思妙想以训练项目的形式从“抽象”变“具象”、从“雏形”变“成果”。在省、市、校、院四级大学生实践创新训练计划项目的基础上,增加创意、创业两类项目,形成“了解→参与→主持→指导”递进训练的模式。

(3)开展创新创业竞赛。依托专业社团,开展系列实践活动,鼓励、支持学生积极参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等各级各类竞赛。鼓励学生跨年级、跨学院、跨专业组建参赛队伍,发挥群体智慧。面向全体学生打造校级创意创新创业“三创” 大赛和科技文化节等品牌活动,以竞赛形式强化训练学生的创新创业思维与能力,催生优秀项目和成果。

(4)举办创客训练营。举办创客训练营,遴选具有创新创业潜质的学生开展全方位的培训,通过整合各方资源开展团队建设、素质提升、移动课堂、沙龙座谈、技术支持、名师帮扶等活动,把训练营打造成为学校发现和选拔创新创业人才的载体。同时建立训练营优秀学员进入工业中心“大师引领,师生共创”工作室的通道,进一步强化创新创业实践训练和指导。

3.2 四位一体,精准帮创,打通从“创业苗圃”到“企业孵化”的创业服务链

(1)开展创业培训。建立创业模拟平台,开发或引进从创业计划、管理、注册、实践和测评等功能的软件,供学生模拟整个创业的流程。引导学生积极参与“GYB”“SYB”和网络创业课程培训,提高创业意识和创业能力。开展“创业引领计划”,支持创业骨干前往创业企业、高校创业空间、创投机构或孵化器,参加创业实习、创业实践和创新训练活动,为其提供多层次创业认知服务。

(2)设立创新创业基金。设立“创新创业扶持基金”,通过整合社会资源,扶持学生创新创业项目成长,对能够落地的创新创业项目予以专项资助进行孵化,助推创新创业企业成长。

(3)建立创新创业导师库。充分挖掘现有教师队伍创新创业潜力,逐步建立一支与创新创业教育相适应的专职教师队伍;广泛聘请知名专家、创业成功者、企业家、风险投资人等各行各业优秀人才,开设创新创业课程、讲座,组织创新创业培训,采用线上线下等多种形式一对一指导创新创业项目,对创业者提供专业辅导服务,协助培育优秀的创业企业和创业者[3]。

提供技术支持和供应链资源。依托当地区域内的企业、研究院所等多种平台,为创业者不同发展阶段提供相应的技术支持,同时提供企业需要的供应链信息资源服务,构建一条“设计、加工、生产、管理”等信息服务链。

3.3 纵向激发创新创业主体活力与促进创新创业成果转化

(1)建立创新创业主体活力激发机制。突破制约学生和教师投身创新创业的政策障碍与制度瓶颈,为创新创业主体“建通道”,构建创新创业优良环境,激发创新创业活力。深化学分制改革,制定创新创业实践拓展学分转换制度,允许调整学业进程,保留学籍休学创业,对于在创新创业方面取得突出成果的学生在评奖评优、专转本推荐等工作中给予优先考虑。建立教师激励机制,鼓励教师指导学生创新创业训练、竞赛、项目孵化,支持教师以对外转让、合作转化、作价入股、自主创业等形式将成果产业化、知识资本化,鼓励教师带领学生创新创业。

(2)建立创新创业教育管理跟踪机制。落实创新创业人才培养质量标准,加强创新创业教育质量监控。开发创新创业教育管理平台,整合创新创业资源,实现信息化管理。依托平台数据对创新创业人才培养链、创业服务链各环节进行跟踪分析,研究各环节的要素以及激励政策对学生创新创业素质的影响,及时反馈调整,建立科学的评价体系。

(3)建立创新创业成果转化机制。建立学校科技成果产权保护、 技术转移、 收益分配等的政策与管理流程,制定系列的管理制度和运作办法,形成科技成果遴选与评估、知识产权保护、成果市场推广、企业商务合作和执行情况跟踪等的学校知识产权日常管理和运营工作模式。广泛开展科技成果的创新创业培训。建设由技术经理、法律专家、财物专家等组成的专业技术转移服务团队,为各领域提供技术孵化、法律咨询、财务辅导等方面的成果转化服务。