我国不同类型院校风景园林专业本科课程体系对比研究

王晴

(吉林农业大学园艺学院,吉林长春 130000)

1 研究背景

该研究基于吉林农业大学教育教学研究课题——吉林农业大学风景园林专业本科课程体系构建研究,根据我国国内开设风景园林专业的不同院校侧重点不同,对我国不同类型院校风景园林专业本科课程体系展开研究,总结出不同类型农林类、建筑类以及艺术类院校风景园林专业本科课程体系中课程开设的不同之处。我国风景园林专业课程的高校众多,农林类、建筑类及艺术类,各高校背景不同,其培养方向也各有侧重:像工学建筑类院校的课程体系设置主要以设计、空间为特色;农林类院校主要以植物、生态为特色;艺术类院校的重点则放在文化、表现为特色。不同高校的课程体系,以及借鉴内容也有差异,不能一概而论。

2 风景园林专业发展历程

1951年清华大学与原北京农业大学联合设立“造园组”,标志着我国现代风景园林教育的开始[1]。1964年北京林学院学科调整改名为园林系,该系在80年代逐渐发展为园林设计方向与园林植物两个专业方向。1981年正式建立了风景园林规划与设计专业硕士点,1993年建立博士点,与国际上的风景园林专业对应接轨。随后风景园林规划与设计学科不断发展、完善、壮大,除北京林业大学外,同济大学、东南大学、天津大学等工科院校;南京林业大学、福建农林大学、东北林业大学等农林院校; 四川美术学院等艺术院校都设有风景园林规划与设计专业。风景园林的本科教育于这一时期在正确的教育体系下得到了全面的发展。

经过60 多年的发展,我国形成了园林、风景园林、景观学、 景观设计等专业将近250 所本科院校的办学规模(2015年年底统计)[2]。2011年风景园林学获教育部新增一级学科,2012年教育部正式设立风景园林学科专业。在众多开设相关专业的高校中,由于各高校背景不同,其培养方向也各有侧重。像工学建筑类院校的课程体系设置主要以设计、空间为特色;农林类院校主要以植物、 生态为特色; 艺术类院校的重点则放在文化、表现为特色。

3 不同类型院校风景园林专业特征

我国的建筑类院校、农林院校、艺术院校都有园林专业。通过对国内开设风景园林专业学校的风景园林本科课程体系及人才培养模式研究现状进行分析,通过对比研究法,对国内不同类型高校的风景园林专业教育进行横向对比研究,进而得出不同类型高校的课程体系设置侧重点。

3.1 建筑类院校风景园林专业特征

建筑院校的教学体系,重点在人为环境建设和研究。通过对同济大学、华南理工大学这类理工建筑类院校的风景园林专业本科课程体系内容进行分析解读,不难发现,建筑类院校的风景园林专业大都是五年制,其中前两年都在做建筑类基础教育,对建筑概论、建筑力学、建筑设计涉猎较多,建筑基础更扎实,工学类知识体系较完整丰富[3];但对植物、生态以及美学方面学习内容较少,生物生态类、艺术类、人文类知识体系较为薄弱。

3.2 农林类院校风景园林专业特征

农林院校的教学体系,偏重自然景观及生态环境方面研究。以北京林业大学,南京林业大学等农林院校的风景园林教学体系为例,学制一般都为四年,侧重于植物与生态基础研究,但工学建筑学知识涉猎则较少[4]。农林院校培养出来的风景园林专业的学生,在工程技术、建筑和城市规划方面的知识相对薄弱。

3.3 艺术类院校风景园林专业特征

艺术类院校风景园林专业的本科生课程体系建设既不同于农林院校更不同于工科院校,更加突出艺术特色[5]。以艺术类院校四川美术学院风景园林本科课程体系为例,低年级基础课更加侧重艺术培养,对素描、水彩、构成、艺术感知等要求较高;高年级专业课也结合着环境心理学、 人体工程学等内容; 设计课也不局限,更多侧重城市公共空间景观设计;植物与建筑业有涉猎,但内容较薄弱。

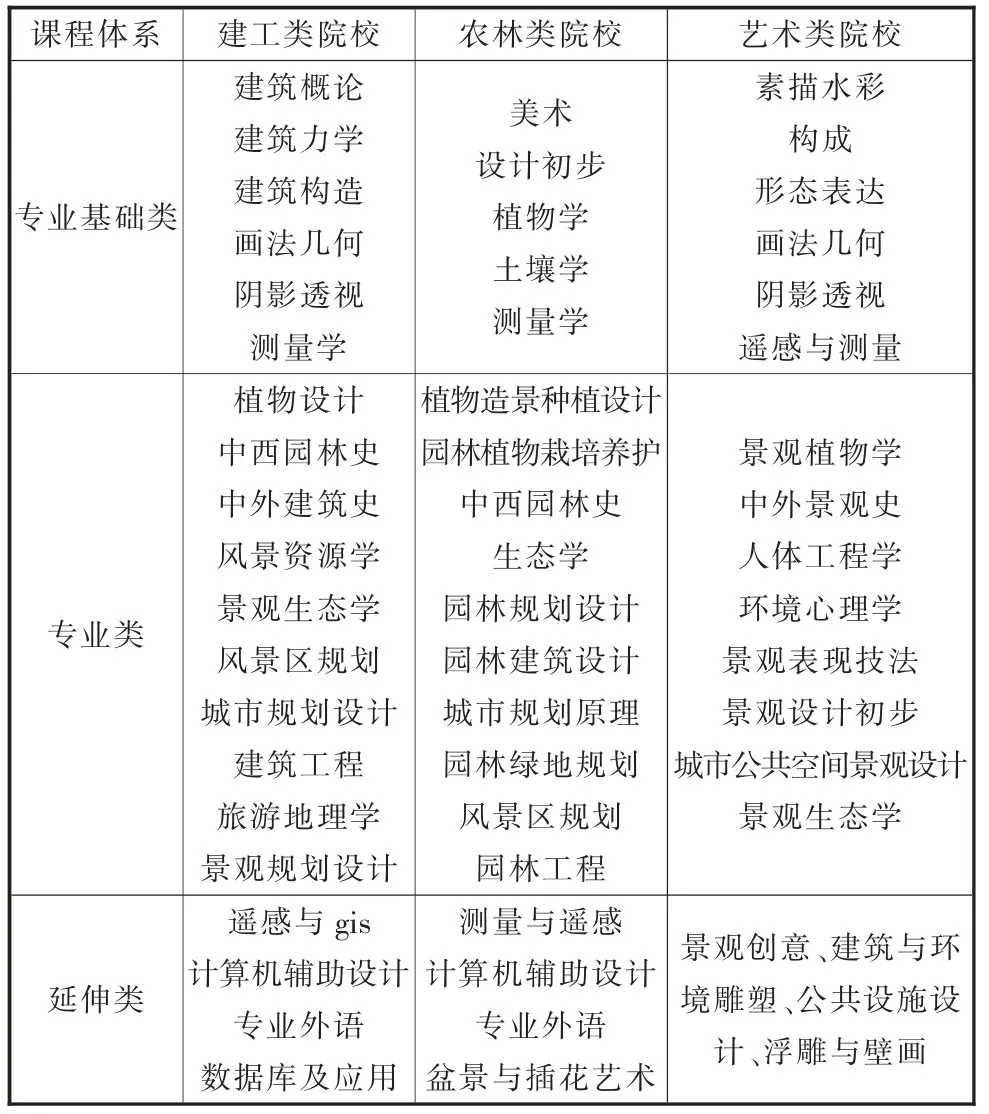

3.4 不同类型院校风景园林专业课程体系对比

总结以上不同类型院校风景园林专业课程体系特征,建工类与农林类、艺术类高校的课程体系对比,从专业基础类、专业类、延伸类三个方向进行课程对比。(见表1)不难发现,农林类在基础课中更加侧重植物花卉、树木,乃至植物生理的学习,建工类高校则在基础类课程中加大建筑基础、 建筑力学、 建筑构造的比重,艺术类则对形态感知、艺术造型基础类课程更加重视;在专业类课程中,农林类高校对植物造景、生态类课程有所侧重,建工类则对建筑工程类有侧重,艺术类院校对公共空间更为侧重,但专业类课程都涵盖了小中大不同尺度的园林绿地规划设计; 延伸类课程都有计算机辅助及3gis 文化类选修课,艺术类院校更侧重艺术体验。

表1 不同类型院校风景园林专业课程体系对比

4 结语

通过对国内开设风景园林专业学校的风景园林本科课程体系及人才培养模式研究现状进行了解,国内风景园林专业课程的高校众多,农林类、建筑类及艺术类,各高校背景不同,其培养方向也各有侧重:像工学建筑类院校的课程体系设置主要以设计、空间为特色;农林类院校主要以植物、生态为特色;艺术类院校的重点则放在文化、表现为特色。不同高校的课程体系,以及借鉴内容也有差异。研究目标高校吉林农业大学是农林类高校,接下来还需要针对农林类高校的特征探究同类型高校风景园林专业本科课程体系的特置及参考借鉴之处。