赣州福寿沟对雄安新区建设规划的启示

王新峰,于开宁,王 艳,宋 绵,龚 磊,孙智杰

(1.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北保定 071051;2.河北地质大学,河北石家庄 050031;3.河北省保定地质工程勘查院,河北保定 071051;4.山东科技大学,山东青岛 266590)

1 雄安新区规划需求

2017年4月1日,中共中央、国务院决定在河北保定市雄县、容城、安新行政区及周边部分地区基础上设立雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央做出的一项重大的历史性战略决策,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后,又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。

雄安新区规划建设总面积约2300km2。规划建设要突出:绿色智慧新城、生态城市、发展高端高新产业、创建城市管理新样板、打造绿色交通体系、推进体制机制改革、打造扩大开放新高地和对外合作新平台7项重点内容。雄安新区规划要高标准高质量高水平地编制,要强化体制改革创新,要将雄安新区建设成为绿色生态宜居新城区、创新驱动引领区、协调发展示范区、开放发展先行区的“新四区”。

绿色智慧城市与生态城市要求雄安新区的规划方案编制,把城市交通、城市水、电、煤气供应、灾害防护系统全部放在地下,建成地下管廊式基础设施,以克服新区复杂水陆状况,实现城镇与乡村共生共融。

综上可见,雄安新区建设规划要坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”,就要打好“生态牌”,坚持生态优先、因地制宜,在规划实施中应体现出生态的约束性,确定好生产、生活和生态“三个空间”,按照“多规合一”的思路,以生态规划来统筹整合经济发展规划、土地空间规划、城市规划、生态环境规划(王珏等,2017)。

雄安新区先要进行功能整体规划,必须地质先行,必须先地下,后地上,科学合理的地质勘查是建设规划的先导。要以人为本,注重人的安全,要科学合理地利用当地的水文地质条件、地形地貌,结合当地的风俗传统进行科学合理的统筹建设(俞孔坚等,2015),赣州福寿沟不失为一个可以借鉴的生动范例。

2 赣州福寿沟启示

赣州也称“赣南”,是江西省的南大门,章、贡两江在此交汇形成赣江,赣州由此得名。由于其处于大庾岭、罗霄山脉、武夷山脉、雩山的怀抱之中,“居五岭要会,扼闽粤咽喉”,地形周高中低,形成一个朝北开缺口的“U”形(吴运江等,2017),过境水量大,致使赣州城历代饱受洪涝侵袭。

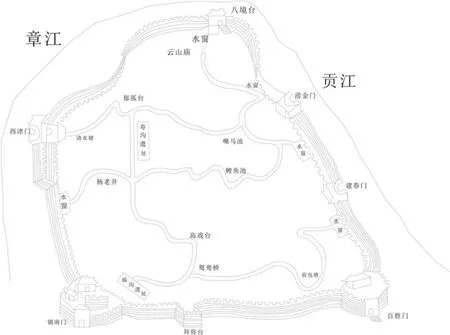

北宋熙宁年间,曾任宋朝“都水丞”的福州人刘彝出任知州,根据街道布局和地形特点,采用分区排水模式,建成两条走向形似篆体“福”、“寿”二字的调水沟渠,故名福寿沟,如图1(张总等,1993)。2010 年广州、南宁、南昌等诸多城市受持续暴雨而深陷“内涝”之苦,降水也近百毫米的赣州市老城区得益于福寿沟安然无恙(李旭,2012)。

图1 福寿二沟图(来源:赣州府志)Fig.1 Fushougou map

福寿沟在清朝初年曾大修,使暗渠“广二三尺,深五六尺”,寿沟长约1km,福沟长11.6 km,共设出水口6个,3个排入章江,3个排入贡江,与后续修建的一些支沟,形成古代赣州城内“纵横行曲,条贯井然”的排水网络(罗重谱,2011)。

纵观福寿沟的修建理念与分布,有3点特征:

一是以疏导代替堵截,顺应地形,分区排水。根据赣州“龟”形与整体地势,城北区域的雨水、污水由各支沟汇集至寿沟,从东部、北部水窗排出;城南区域的雨水、污水则由福沟汇集,从东南水窗排出,达到了因势疏导的效果。

二是石基砖砌,吸水透气,符合气候特征的需要,既形成了面上排水的效果,也使水的功能得到了充分利用,保有而不力排。既达到了渗漏排水的效果,也维系了城市生态用水。

三是沟塘一体的协作体制,水窗自动启合模式,既组成了城市水系,达到了涝时泄洪,旱时蓄水的功能,也为城镇生态涵养提供了保障。沟是因势利导,塘是应天蓄排,沟塘串联尽享天时地利,再加巧设机关的自动水窗,使无羁之水成为无偿的共享资源。

综上可见,福寿沟对雄安新区规划的启示有四:一是排水系统的设计理念应该转变。雨水作为一种资源,应在规划设计时扩大地下水仓,转排为蓄,以资利用。二是排水系统的设计原则应该因势利导,而非过分强调全汇、全排。要根据地表汇水面积设计不同规模的地下水仓,水仓之间设计水窗,用于蓄水与用水的平衡控制。三是排水系统的顶层设计要具有前瞻眼光。规划设计时要体现对“蓝绿交织、清新明亮、水城共融”的理解和贯彻,要体现对生态优先、绿色智慧的追求。四是要尊重自然规律,更要重视发展理念对自然规律的冲击力。使社会发展需求与自然生态平衡相互协调、相互促进,避免福寿沟式的功能萎缩。

3 措施建议

近千年高龄的福寿沟还在独领城市治水的风骚,200多年前,雨果也曾说过下水道是“城市的良心”。借鉴历史,回顾大城市内涝病,避免“去武汉看海”的闹剧,可发现有许多人为设计、修建的水利建筑违背了“良心”,需要重新认知自然、回归自然、融入自然,兹提出以下3点建议:

(1)“天人合一”,因地制宜。福寿沟的修建是尊重自然、敬畏自然的智慧结晶(饶俊成等,2016),是“天人合一”、人与自然环境不相脱离的实践。雄安新区建设规划的“蓝绿交织”需要尊重自然规律来实现,而非“人定胜天”的改造自然,亦不能靠建设破坏生态平衡的大型伪生态工程来实现。

(2)“以人为本”,统筹建设。规划的核心应是把人的活动空间建立在自然环境的改善上,而不是一味的占用和排挤。如随着赣州城市化进程的加快,水塘与耕地被占用,降低了蓄水功能(李忠东,2010),严重影响了福寿沟的平衡作用。雄安新区的“多规合一”,要坚持“生态优先”和“以人为本”,人类活动与生态涵养相融共生、相互促进。

(3)“高点定位”,城镇转型。要坚持“高标准”,要根除“城市内涝”的病根,采用“世界眼光”,比如纽约是“10~ 15年一遇”,东京是“5~10年一遇”,巴黎是“5年一遇”(金名,2011),而推动以提升质量为主的城镇化转型发展,其根本方法就是要绿色先行。广阔的绿地可以为雨水的停留提供良好的条件,为植物成长提供所需要的水分,还可以通过土壤下渗,起到净化补充地下水的作用。

金名,2011.多城内涝拷问城市生态建设[J].生态经济,(12):18-23.

李旭,2012.统筹兼顾,因势利导:历史治水经验对城市“内涝”的启示[J].城市发展研究,(4):115-116.

李忠东,2010.往地下看20 米——来自江西赣州宋代排水工程福寿沟的启示[J].现代职业安全,(9):122-123.

罗重谱,2011.城市内涝攸关城市形象[J].重庆社会科学,(8):121-122.

饶俊成,朱易春,李齐佳,等,2016.福寿沟建设理念对于现代海绵城市建设的启示[J].人民长江,47(24):32-35,54.

王珏,包存宽,2017.雄安新区规划应主打“生态牌”[N].中国环境报,2017-05-31.

吴运江,吴庆洲,李 炎,等,2017.古老的市政设施——赣州“福寿沟”的防洪预涝作用[J].中国防汛抗旱,(3):37-39,56.

俞孔坚,李迪华,袁弘,等,2015.“海绵城市”理论与实践[J].城市规划,39( 6):26 -36.

张总,夏金瑞,1993.江西赣州通天岩石窟调查[J].文物,(2):48-55.