基于熵权法的海洋生态环境承载力评价

——以广西近岸海域为例

■ 苏子龙/袁国华/郝 庆/周 伟/王 芳

(1.中国国土资源经济研究院,北京 101149;2.中国地质大学(北京)人文经管学院,北京 100083;3.国土资源部资源环境承载力评价重点实验室,北京 101149;4.国家海洋局海洋发展战略研究所,北京 100161)

0 引言

自古以来,近岸海域都是人类活动的中心,为人类的生存和发展提供了大量海洋资源[1],在国家社会和经济生活中扮演着重要角色[2]。随着我国社会经济发展对海洋资源需求的不断加大,近岸海域开发力度也随之增强,导致海洋开发活动与生态环境保护之间的矛盾日益凸显[3]。党的十九大报告在明确提出加快建设海洋强国的同时,更要求“坚持节约资源和保护环境的基本国策”。因此,如何正确处理近岸海域开发利用与生态环境保护之间的关系,是当前亟需解决的问题。生态环境承载力评价可对近岸海域生态环境状况作出准确判断,为协调近岸海域开发与保护、促进近岸海域可持续开发以及保障海洋强国建设提供重要依据,在近年来受到学术界广泛关注。例如苗丽娟等[4]利用“压力-承压”系统构建起一套包括人口、社会、经济、环境、生态、资源等指标在内的评价体系,并提出运用特尔菲法或层次分析法确定指标权重,进而求得海洋生态环境承载力的评价方法;石洪华等[5]以广西沿海5个海湾为例,从海洋生态系统功能角度出发,以环境纳污功能、生态调节功能、社会服务功能建立指标体系,对海洋生态环境承载力进行描述和评价;赵蕾等[6]以河北省昌黎县海域为评价对象,按照国家海洋局《海洋资源环境承载能力监测预警指标体系和技术方法指南》中相关指标体系和评估标准,利用层次分析法对海洋环境承载力进行了综合评价。上述研究多以小尺度海域为评价对象,且部分研究所设指标相互间关系并不明确,被简单平面化处理,指标权重也多采用主观赋权法,受人为因素干扰过多。基于此,本文尝试利用“压力-状态-响应”(Pressure-State- Response,PSR)概念模型建立指标体系,并采用客观赋权法——熵值法作为指标赋权方法,以广西近岸海域为评价对象,对其生态环境承载力进行评价,以期为广西近岸海域生态环境的管理与保护提供支撑。

1 研究方法

1.1 研究区概况

广西近岸海域(107°43'25"~109°51'10"E,20°7'23"~21°46'16"N)位于北部湾海域北部,西起中越边界的北仑河口,东临雷州半岛、海南岛,北岸为广西防城港、钦州和北海三市,是我国大西南地区的交汇地带和最便捷的出海通道,同时也是环北部湾经济区的前沿地带[7]。海域总面积约6986km2,海岸线总长约1629km,岸线迂回曲折,港湾水道众多,天然屏障良好,素有“天然优良港群”之称。入海河流120余条,其中,北仑河、防城江、茅岭江、钦江、南流江、大风江等为常年性河流。海岸带地势总体西北高、东南低,近岸浅海属半封闭性大陆架海域,海底地形坡度平缓,等深线基本与海岸线平行。另外,广西近岸海域拥有丰富的海洋生物资源,以及包括红树林、珊瑚礁和海草床等在内的典型海洋自然生态系统,是我国海洋生物多样性最丰富的海区之一。同时,广西近岸海域拥有丰富的海洋自然景观和海洋人文景观,滨海旅游资源量排名全国第六。此外,广西近岸海域海洋矿产资源和海洋能资源丰富,有力保障了广西的经济发展。

1.2 近岸海域生态环境承载力评价

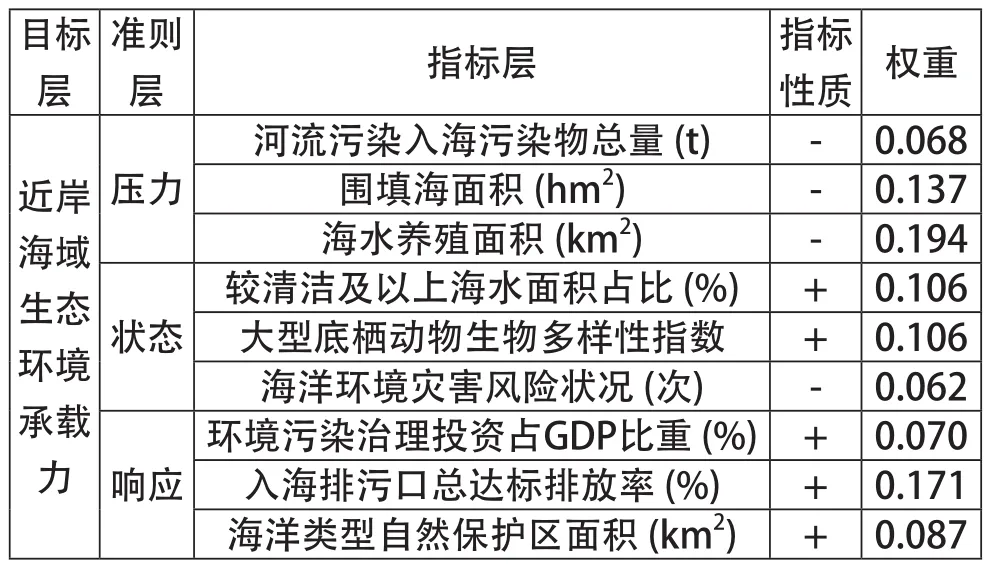

1.2.1指标体系构建

本文基于压力-状态-响应概念模型建立近岸海域生态环境承载力指标体系(如表1所示)。该模型由经合组织(Organization for Economic Cooperation and Development,OECD)于1994年提出,以因果关系为基础,“压力”指人类活动对生态环境造成的不良影响,是“状态”发生的原因;“状态”指在人类活动影响下的生态环境状况,是“响应”的原因;“响应”指决策者或管理者为促进生态环境可持续发展所采取的对策和措施[8-9]。

结合广西近岸海域实际情况及前人研究成果[4-5,10-14],在生态环境承载力指标体系中,“压力”主要由海水水质污染、近岸海域生境破坏等方面构成。其中,海水水质污染产生的主要原因在于陆源污染和不规范、高密度的海水养殖,前者是海洋污染物的主要来源[15],后者则易造成海水富营养化[16]。另外,围填海活动是改变海洋水动力状况,造成海洋生境破坏的重要原因[17-18]。因此,本文选取河流污染入海污染物总量、围填海面积、海水养殖面积作为“压力”指标,三者皆为负向指标。

“状态”是指近岸海域生态环境在“压力”作用下所呈现的状况。海水水质情况是最直接表现海洋环境状态的指标,故本文选取清洁及较清洁海水面积占比作为“状态”指标之一(清洁和较清洁海水分别对应一类和二类海水),相较于海洋功能区水质达标率,该指标能够更为准确地表征海水水质的真实情况。另外,生境状态是近岸海域生态系统是否健康的直接表现,而大型底栖动物活动能力较弱,活动空间较小,对所处的海洋生态环境较为敏感,常被用于海洋生态环境变化的指示种[19-20],故本文选取大型底栖动物多样性指数作为表征近岸海域生境状态的指标。此外,赤潮、绿潮等海洋环境灾害也是由海洋生态环境变化引发[21],故选取海洋环境灾害风险状况(评价年度内发生赤潮、绿潮以及水母灾害次数)作为“状态”评价指标。上述三项指标,除海洋环境灾害风险状况为负向指标外,前两者均为正向指标。

“响应”部分主要是对近岸海域污染做出的反应。本文选取环境污染治理投资占GDP比重、入海排污口总达标排放率、海洋类型自然保护区面积作为该部分指标,以表征对近岸海域生态环境的改善所作出的努力,且三者均为正向指标。

1.2.2评价方法

本文利用熵权法对广西近岸海域生态环境承载力指标体系进行赋权。熵权法具有能够较为全面和客观地反映指标数据所包含信息的特点,被广泛应用于海洋相关研究[22-23]。具体步骤如下:

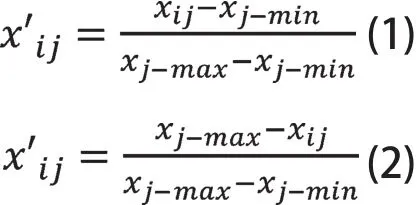

(1)运用min-max法对评价指标进行标准化处理,以消除各指标的量纲差异,其正、负向指标标准化方法如下:

式(1)和(2)中,xij为第i个指标第j年的初始值,为对应第j年指标标准化处理后数值,xj-max、xj-min分别为该指标(第i个指标)序列的最大值和最小值。式(1)为正向指标标准化计算方法,式(2)为负向指标标准化方法。

(2) 计算各指标信息熵:

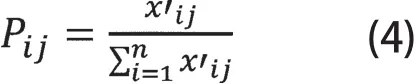

式(3)中,ej为指标的信息熵;n为指标的样本量,即统计的年数;Pij为第i个指标下第j年数据占该指标的比重,其计算方法为:

式(4)中各参数含义同式(1)、式(2)。

(3)计算各指标的差异系数:

式(5)中,gj为指标的差异系数,该值越大,指标越重要,即指标值xij的差异越大,对承载力评价的作用越大,其熵值越小。

(4)计算各指标权重:

式(6)中,Wj为指标的权重,m为指标数量。各指标权重如表1所示。

表1 广西近岸海域生态环境承载力各指标性质和权重

(3)近岸海域生态环境承载力采用加权求和法计算,如式7所示:

式(7)中,EEC为近岸海域生态环境承载力综合指数。在前人研究的基础上[4,12],结合广西实际情况,设定广西近岸海域生态环境承载力分级评价方法,将评价结果分为超载、临界超载及可载三个等级,并分别设定阈值,如表2所示。

表2 广西近岸海域生态环境承载力评价方法

1.3 数据来源

近岸海域生态环境承载力指标数据来源于《广西壮族自治区2007—2016年海洋环境状况公报》《广西壮族自治区2007—2016年环境质量状况公报》《2007年1月—2016年12月广西海洋环境管理月报》《2008—2017年广西壮族自治区统计年鉴》《2007—2017年中国渔业统计年鉴》以及北海、钦州、防城港三市的《2015年海洋环境状况公报》《2015年环境质量状况公报》等。

2 结果分析

图1 准则层各综合值随时序变化图

压力、状态、响应综合值如图1所示。其中,随着人类社会对近岸海域的开发逐渐加剧,近岸海域生态环境面临的压力也在逐渐增大,相应地,压力综合值呈现波动下降的趋势(标准化过程消了指标的正负向)。具体来看是受到了围填海面积和海水养殖面积的影响(二者权重分别达到了0.137和0.194),二者的增大逐渐加剧了近岸海域的生境破坏程度及富营养化状况。

与压力综合值相似,状态综合值在研究时序内也呈波动下降趋势,但波动幅度要小于压力综合值。上述趋势也表明在研究时序内广西近岸海域生态环境系统在压力的作用下虽有恶化趋势,但总体尚处于相对稳定的状态。具体来看,状态受到海水水质和生境情况的影响,二者对应指标(较清洁及以上海水面积占比和大型底栖动物多样性指数)权重较高,同时这两项指标也是受到压力后的直接表现。而研究区域在研究时序内海洋生态环境灾害发生次数有限,对状态综合值影响较小。

在近岸海域生态环境产生恶化趋势后,人类社会做出相应的响应。研究时序内,响应综合值呈现波动上升趋势。具体体现在污染治理投资的增加、海洋类自然保护区面积的扩大以及入海排污口达标率的提高等方面。例如在2014年,钦州市茅尾海自治区级自然保护区功能区面积由2784hm2扩大至3464hm2。此外,虽然入海排污口总达标排放率逐步提高,但仍处于较低水平,研究时序内在2014年达到了最高的47%。

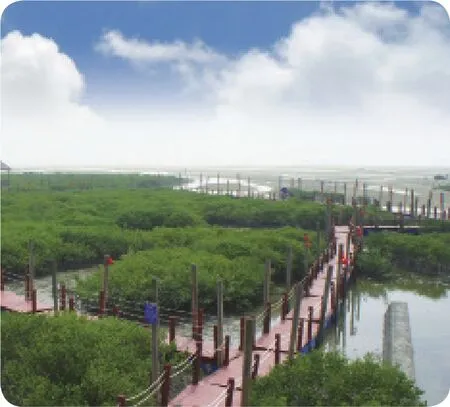

如图2所示,在压力、状态、响应系统的共同作用下,广西近岸海域生态环境承载状态在研究时序内呈现波动状态,并无明显变化趋势。其中,除2010年由于较清洁及以上海水占比和排污口达标率较低等因素导致出现超载状态外,其余各年均为临界超载或可载,特别是2008年的承载状态达到研究时序内最高。需要注意的是,在10年的研究时序中有6年的承载状态为临界超载,说明广西近岸海域生态环境尚有进一步提升的空间。

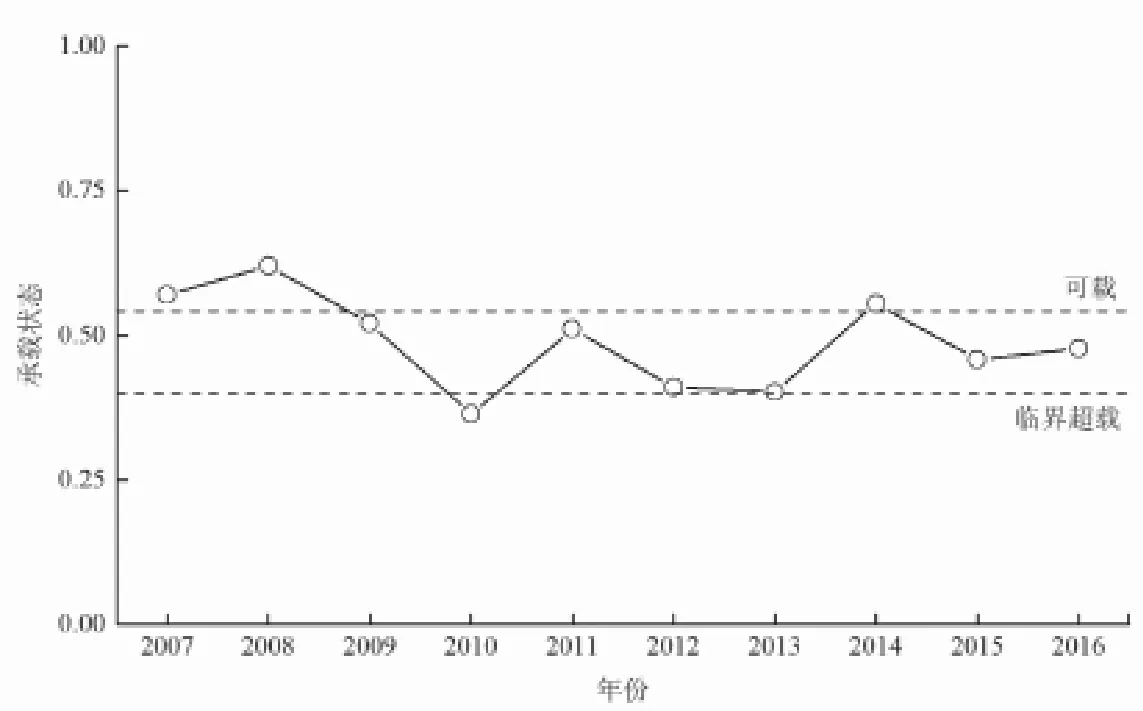

广西有北海、钦州、防城港三个沿海地级市。本文选取2015年相关数据对三市近岸海域生态环境承载力进行了评价,结果如图3所示。三市在2015年均未出现超载情况,承载状态为防城港>北海>钦州,防城港的近岸海域生态环境承载状态达到可载,北海虽处于临界超载状态,但已接近可载,而钦州承载状态已接近临界超载的警戒线。产生上述情况的主要原因是相较于北海和防城港,钦州近岸海域在当年较清洁及以上海水面积占比和大型底栖动物多样性指数相对较低,导致其状态综合值远低于另外两市。而北海由于在当年河流入海污染物总量较多、围填海和海水养殖面积较大,导致其近岸海域受到较大的环境压力,但状态综合值和响应综合值较高。相对而言,防城港各综合值较为均衡,故其承载状态在三市中处于较高水平。

图2 广西近岸海域生态环境承载力随时序变化图

图3 2015年广西沿海各市近岸海域生态环境承载力

3 结论及建议

通过对2007至2016年广西近岸海域生态环境承载力的评价与分析,得出以下结论:

(1)广西近岸海域生态环境所面临的压力在研究时序内呈现波动增大趋势,状态系统呈现波动减小趋势,为应对近岸海域生态环境的恶化趋势,响应系统呈现波动上升趋势。从总体来看,广西近岸海域生态环境承载状态在研究时序内持续波动,并无明显变化趋势,但除2007、2008和2014年外,其余大部分年份均为临界超载状态,2010年甚至出现了超载情况。因此,广西近岸海域生态环境状况仍有待提高。

(2)通过对2015年沿海三市近岸海域生态环境承载力的评价和分析,当年三市均未出现超载,且防城港承载状态最优,为可载状态,北海次之,为临界超载状态,相较之下钦州低于上述两市,但仍为临界超载状态。

针对广西近岸海域生态环境有待提高的情况,本文从完善近岸海域生态环境保护法律法规体系、严格遵守海洋用途管制、海陆共同防控污染三个方面提出了相应的对策建议:

一是完善海洋特别是近岸海域生态环境保护的法律法规体系。目前,我国已建立起一套以《环境保护法》为指导,以专门性法律《海洋环境保护法》为中心,配套《防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》和《海洋倾废管理条例》等相关法规,以及《渔业水质标准》《海水水质标准》等海洋生态环境防治标准的关于海洋生态环境保护的法律法规体系[24]。但上述法律法规大多具有广泛性和指导性特点,而广西近岸海域有其自身特征和需求,因此,需要在上述法律法规的指导下,以《广西海洋环境保护条例》《广西海域使用管理条例》等现有法律法规为基础,逐步完善配套法规政策,形成有针对性的法律法规体系。

二是严格遵守海洋用途管制。为加强海洋管理、规范用海行为,广西及沿海三市先后出台了海洋功能区划、海洋环境保护规划,《广西海洋生态红线划定方案》也于近期开始实施。各类海洋开发利用活动应严格遵守上述各类规划或方案,落实管控目标和措施。特别是围填海、海水养殖等对近岸海域生态环境承载力有较大影响的用海行为,在规范的同时予以技术改进,以减少对生态环境的影响。另外,加大对海洋生境的维护,维护和提高海洋生物多样性,严禁海洋开发活动占用海洋类自然保护区,在适时扩大保护区面积的同时,积极开展各级海洋类自然保护区申报工作。

三是陆海结合、防控污染。广西近岸海域水质污染主要由陆源污染引起,污染物通过江河入海和海上排污口等方式进入海洋。就研究海域来说,河流污染入海污染物总量虽相对稳定,但整体较高;而入海排污口达标率虽在近年来有所提升,但总体水平仍然较低。因此,需加强污染源头控制,一方面加大污染治理投资力度,防控江河污染,提高江河水质;另一方面,对直排入海的污染源加强管控,改进污水处理技术,提高排污口水质达标率。另外,可推广防城港的“蓝色港湾整治行动”经验,在地方政府主导和统筹下,多方筹措资金,围绕“江海联治、水陆统筹、城乡一体、建管并重”的思路,将近岸海域综合整治与市政工程建设相结合,使近岸海域生态环境在短时期内得以改善。

[1]PRIMAVERA J H.Overcoming the impacts of aquaculture on the coastal zone[J].Ocean & Coastal Management,2006(49):531-545.

[2]邓义祥,李子成,郑丙辉.近岸海域环境功能区概念辨析及其存在的问题和对策[J].环境科学研究,2012,25(2):146-152.

[3]兰冬东,朱荣娟,李冕,等.我国近岸海域污染防治对策研究[J].海洋开发与管理,2017(11):70-73.

[4]苗丽娟,王玉广,张永华,等.海洋生态环境承载力评价指标体系研究[J].海洋环境科学,2006,35(3): 75-77.

[5]石洪华,王保栋,孙霞,等.广西沿海重要海湾环境承载力评估[J].海洋环境科学,2012,31(1):62-66.

[6]赵蕾,曹议丹,高伟明.昌黎县海洋环境承载力评估研究[J].海洋科学,2016,40(8): 84-90.

[7]陈兰,蒋清华,石相阳,等.北部湾近岸海域环境质量状况、环境问题分析以及环境保护建议[J].海洋开发与管理,2016(6):28-32.

[8]WALZ R.Development of environmental indicator system: experiences from Germany[J].Environmental Management,2000,25(6):613-623.

[9]曲衍波,朱伟亚,郧文聚,等.基于压力-状态-响应模型的土地整治空间格局及障碍诊断[J].农业工程学报,2017,33(3):241-249.

[10]狄乾斌,张洁,吴佳璐.基于生态系统健康的辽宁省海洋生态承载力评价[J].自然资源学报,2014,29(2):256-264.

[11]狄乾斌,韩雨汐,高群.基于改进的AD-AS模型的中国海洋生态综合承载力评估[J].资源与产业,2015,17(1):74-78.

[12]狄乾斌,王萌,孟雪.海洋产业结构与海域承载力的匹配关系探讨[J].海洋开发与管理,2016(4): 14-18.

[13]周伟,袁国华,罗世兴.广西陆海统筹中资源环境承载力监测预警思路[J].中国国土资源经济,2015(10):8-12.

[14]苏子龙,袁国华.我国海域承载力研究综述[J].资源与产业,2016,18(6):15-20.

[15]张继平,潘易晨,孔凡宏,等.政治晋升激励视角下我国海洋路远污染治理的研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2017(4):20-26.

[16]杨宇峰,王庆,聂湘平,等.海水养殖发展与渔业环境管理研究进展[J].暨南大学学报(自然科学版),2012,33(5):531-541.

[17]张明慧,陈昌平,索安宁,等.围填海的海洋环境影响国内外研究进展[J].生态环境学报,2012,21(8):1509-1513.

[18]叶翔,王爱军,马牧,等.高强度人类活动对泉州湾滨海湿地环境的影响及其对策[J].海洋科学,2016,40(1): 94-100.

[19]周然,覃雪波,彭士涛,等.渤海湾大型底栖动物调查与环境因子的相关性[J].生态学报,2014,34(1):50-58.

[20]BILKOVIC D M, ROGGERO M, HERSHNER C H, et al.Influence of land use on macrobenthic communities in nearshore estuarine habitats[J].Estuaries and Coasts,2006,29(6B):1185-1195.

[21]CHO C H.Mariculture and europhication in Jinhae Bay,Korea[J].Marine Pollution Bulletin,1991(23):275-279.

[22]狄乾斌,韩雨汐,曹可.基于PSR模型的中国海洋生态安全评价研究[J].海洋开发与管理,2014(7):87-92.

[23]刘大海,宫伟,邢文秀,等.基于AHP-熵权法的海岛海岸带脆弱性评价指标权重综合确定方法[J].海洋环境科学,2015,34(3):462-467.

[24]刘伊娜.浅析我国海洋生态环境保护现状及对策[C]//中国环境资源法学研究会. 2014年全国环境资源法学研讨会论文集.广州: 中国环境资源法学研究会,2014:627-629.