有限元分析地震作用下破碎带宽度、刚度变化对地下工程的影响

张兴仙

【摘要】本文对地震作用下工程场地岩层中出现的破碎带的宽度变化和刚度变化对地下结构的影响进行研究。破碎带以软弱层的方式进行模拟。宽度分别为0.5m、2.0m。刚度分别为200Mpa、1000Mpa。有限元模拟分析得出:破碎带在地震作用中,由于其刚度较小,变形较大,吸收了大部分能量,导致破碎带与断层之间的山体及结构变形增大,而在破碎带与断层之外的部分结构及山体则由于破碎带的耗能阻断作用而得到保护,变形和应力反而成减小趋势。

【关键词】破碎带 软弱层 有限元分析

1有限元模型的建立

1.1工程概况

本文所研地下工程场地位于北川映秀断裂附近,在经历8.0级大地震后,工程遭受严重破坏,在场地附近产生主地表破裂,主地表破裂在场地附近宽约30m,最大垂直位错达3.5m最大水平错动2.5m。主地表破裂带F1未通过工程场地,它距离工程的最近距离约250m,但工程场地处于发震断层的上盘,在地震时主破裂带强烈变形过程中,位于断层上盘的工程场地内部产生了次级破裂,致使工程内部遭受了严重破坏,破碎带宽度0.5m~2.0m。杨氏模量E为200Mpa-1000Mpa。

1.2有限元模型的建立

为了将复杂抽象的实际问题转化为具体简单的数值分析模型,本文对模型做了部分假设,所做的基本假定如下:

(1)假定沿着坑道的轴线方向,周围岩体的特性与坑道的特性并不发生改变,地质与地形条件相同,建立简化的三维模型。

(2)假定岩层各向同性,沿水平方向均匀分布,不考虑地下水渗流的影响。

(3)假设整个模型的各部分都是在线弹性范围内工作,所以采用静力分析中的线弹性分析。

本文分别建立宽0.5m、2m,杨氏模量分别为E1=1000Mpa、E2=200Mp的破碎带来模拟其对地下工程的影响。工程的轴线图、隧道截面形状如图1所示。在建立几何模型的时候,把工程所在的山体采用圆锥体的形状来模拟,山体坡度为350,山体模型的建立如图2(a)所示,地下隧道的模型建立如图2(b)所示。

(a)建立的山体

(b)建立的隧道

图2建立的山体、隧道的几何模型

材料特性如表1所示。本文中整个模型划分的单元控制在了50万内,其中岩体单元40万左右、衬砌单元7万左右。断层、破碎带和地下结构的位置关系见图3所示。

在距1#口所在平面250m的地方模拟大断层,地震作用过程中断层水平位移和竖向位移作为外荷载条件(位移场)输入模型。所施加的位移场的位置和方向见图4。

边界条件为距离大断层700m的上盘底面固定X,Y,Z向位移,详见图5。

2计算结果

模型位移分析时选取监控截面见图6(a),应力分析时选取的监控截面主要是结构转折、接头部位和破碎带附近截面,见图6(b)。各截面距离1#口所在截面的距离详见表2。其中,图(a)截面3、4相距5m,截面6、7相距5m,截面4、6相距10.5m;图(b)截面7为破碎带中央截面,截面5、6、7、8、9截面分别相距1m。把破碎带看做是一个规模较小的断层,那么次级破碎带左侧的部分称为上盘,右侧的部分称为下盘。

(a)位移分析时选取监控截面

(b)应力分析时选取监控截面

2.1位移数据

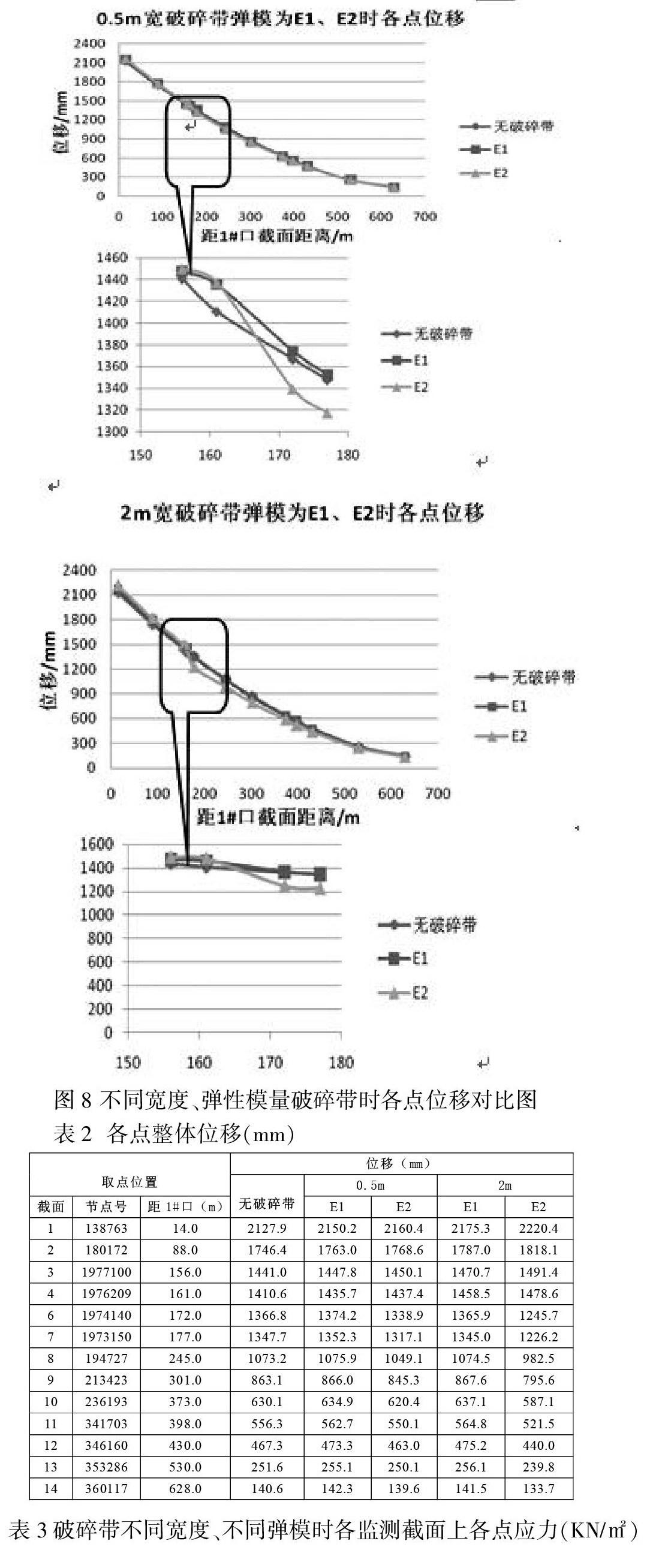

分析中破碎带的宽度分别为0.5m、2m,杨氏模量分别为E1=1000MPa、E2=200MPa。得到14个监测点(监测点位置见图6(a)所示)的位移,见表2。

破碎带处衬砌的变形图,如图7所示。

(a)无破碎带衬砌变形;(b)0.5m、E1破碎带处衬砌变形;(c)2.0m、E1破碎带处衬砌变形;(d)0.5m、E2破碎带处衬砌变形;(e)2.0m、E2破碎带处衬砌变形。

根据表格2数据,以距1#口截面距离(m)为横坐标,各节点位移(mm)为纵坐标,做散点图8,得出位移变化对比图(见图8)。

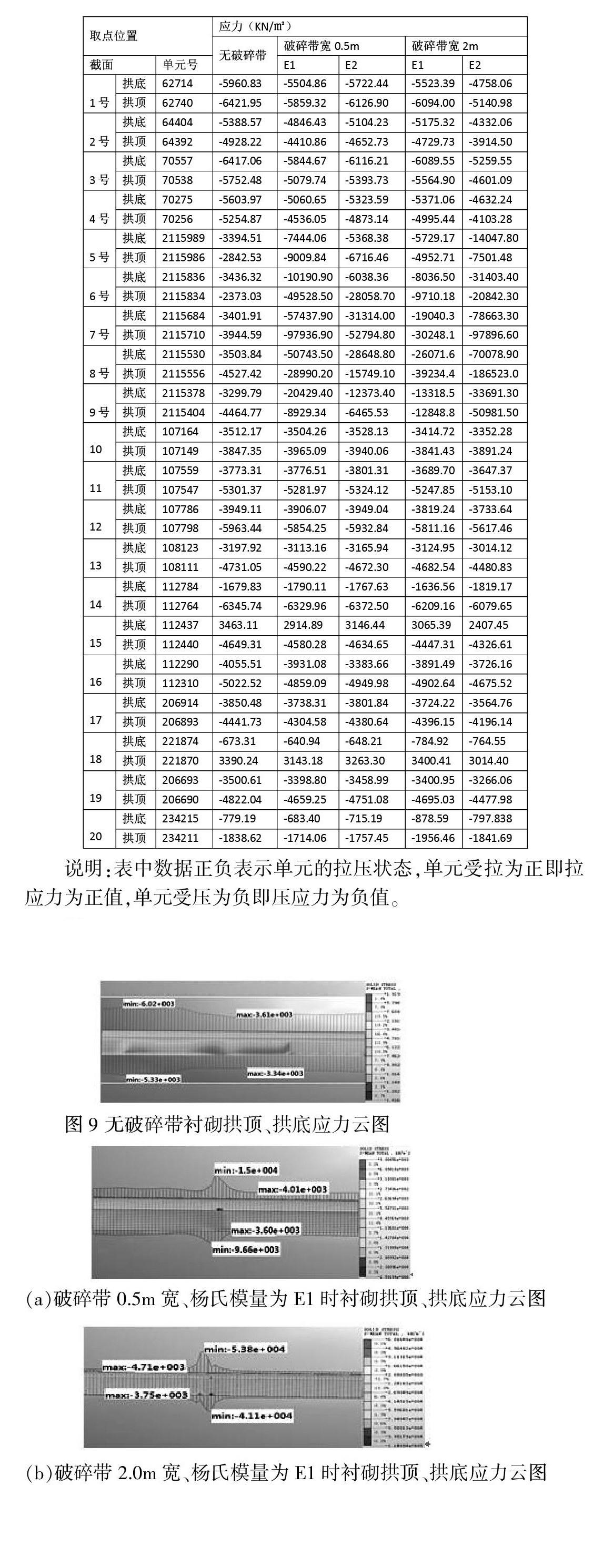

表3破碎带不同宽度、不同弹模时各监测截面上各点应力(KN/m2)

2.2应力数据

提取20个监控截面的40个单元的应力值见表3。

图9为所截取衬砌拱顶、拱底的应力云圖。图10破碎带0.5m、2m,杨氏模量为E1、E2时破碎带时所截取衬砌拱顶、拱底的应力云图。

(a)破碎带0.5m宽、杨氏模量为E1时衬砌拱顶、拱底应力云图

(b)破碎带2.0m宽、杨氏模量为E1时衬砌拱顶、拱底应力云图

(c)破碎带0.5m宽、杨氏模量为E2时衬砌拱顶、拱底应力云图

(d)破碎带2.0m宽、杨氏模量为E2时衬砌拱顶、拱底应力云图

3结论

计算结果表明,在远离破碎带的两边的各监测截面上各单元的应力均减小,且随着破碎带宽度的增加,应力降低的越明显。而当破碎带刚度较小(弹性模量较小)时,随着宽度的增加各点应力减小的幅度越大。在破碎带及其附近的衬砌出现应力集中,此段的截面单元的应力改变较大,绝大部分单元应力均在原来的基础上增加几倍甚至十几倍不等,而且大部分受压单元都超出了衬砌混凝土混凝土的抗压强度设计值,破碎带处的结构剪断破坏。

随着破碎带宽度的增加和刚度的减小,位于下盘的结构的最大位移增大。穿越破碎带处的隧道衬砌变形和应力均较大,应力集中并剪断破坏。随着破碎带宽度的增加,位移突变的程度增大。位于下盘的结构,由于破碎带的存在导致结构的位移增大,此部分的位移有一部分是刚体位移,应力水平有所下降;而位于上盘的结构位移和应力均有有减小趋势,这种减小程度与破碎带的宽度成正比与破碎带刚度成反比关系。充分说明破碎带在地震作用中,由于其刚度较小,变形较大,吸收了大部分能量,导致破碎带与断层之间的山体及结构变形增大,而在破碎带与断层之外的部分结构及山体则由于破碎带的耗能阻断作用而得到保护,变形和应力反而成减小趋势。