虐待对儿童的影响及行为成因分析

■ 谢 玲 李玫瑾

(中国人民公安大学 犯罪学学院,北京 100038)

有资料显示,在美国,7个孩子中有1个在童年期受到过虐待。一年中有1 520名儿童死于虐待,针对儿童实施的暴力行为中有五分之一的施暴者是儿童的父母和照料者,一半以上的受害儿童只有两岁或更小[1]。此类问题目前在中国也日益突出,仅2017年曝光的虐童事件就有十多起,上海、北京发生的幼儿园虐童事件和其他地方逐渐增多的保姆虐童事件,令社会震惊,也让无数家庭恐慌。另外,迫于生活压力外出打工的父母对留在家乡多年不见的孩子缺乏情感和耐心,进而实施简单粗暴的管教致儿童受到严重伤害的事件也屡见报端。一系列报道揭示,现代化与城市化致使人类抚养模式发生重大改变,本该由父母和基于血缘的爱来完成的抚养正在被社会化及非亲情抚养替代,由此引发更多、更严重的儿童虐待事件。

一、虐待儿童:界定及特点

(一)虐待儿童的界定

儿童的年龄在不同背景下有不同的界定。联合国《儿童权利公约》将出生至18周岁的人都称为儿童。发展心理学则对儿童有着较为细致的划分:从人出生至2周岁称为婴儿;2-6周岁称为儿童早期;6-13周岁称为儿童晚期[2];13-18周岁则被称作少年或少年儿童。从心理发展看,18周岁前人的身心发展可分两个阶段:依恋期(13周岁以下)与青春期(13-18周岁)。依恋期的儿童身体外形明显不同于成年人,因弱小所以在心理上对抚养人的依赖性极强,而进入青春期后,身体发育使其身高和体形都更加接近成年人。由于青春期少年具有较好的表达能力,其自我保护能力也相对强于依恋期儿童。故本文的探讨对象偏重于13周岁以下儿童的虐待问题,特殊虐待行为会涉及13-18周岁的少年。

虐待儿童简称虐童,世界卫生组织将其定义为:对儿童有抚养、监管义务及有操纵权的人,做出足以对儿童的健康、生存、生长发育及尊严造成实际的或潜在的伤害行为[3]。据此,有条件实施虐童行为的人大致分为3种:第一,对儿童有法定抚养和监护义务的人,首推父母,其次是有血缘关系的祖父母和外祖父母;第二,监管人,一般是受父母委托照看儿童的人员;第三,有操纵权的人,这类人员范围较广,难以界定,泛指在一定时间、空间内可全权控制儿童行动的人。事实上,这3种人都有可能对儿童实施虐待。

国际儿童虐待常务委员会将儿童虐待分为4种:第一,儿童忽视,即拒绝提供人的身体、情感和智力能力发展需要的基本要素,使儿童体质虚弱、营养和发育不良。第二,精神或情感虐待,即持续地在情感上虐待儿童,对儿童的情感发展造成严重不利影响。第三,身体虐待,即故意用强力对儿童实施暴力,如打、抖、咬、踢、烫、烧、毒害、窒息等,令其受到严重伤害甚至死亡;也包括制造病态,如制作假血尿、假发烧、用不当药物致其呕吐等,让儿童接受不必要的医疗程序、测试和操作。

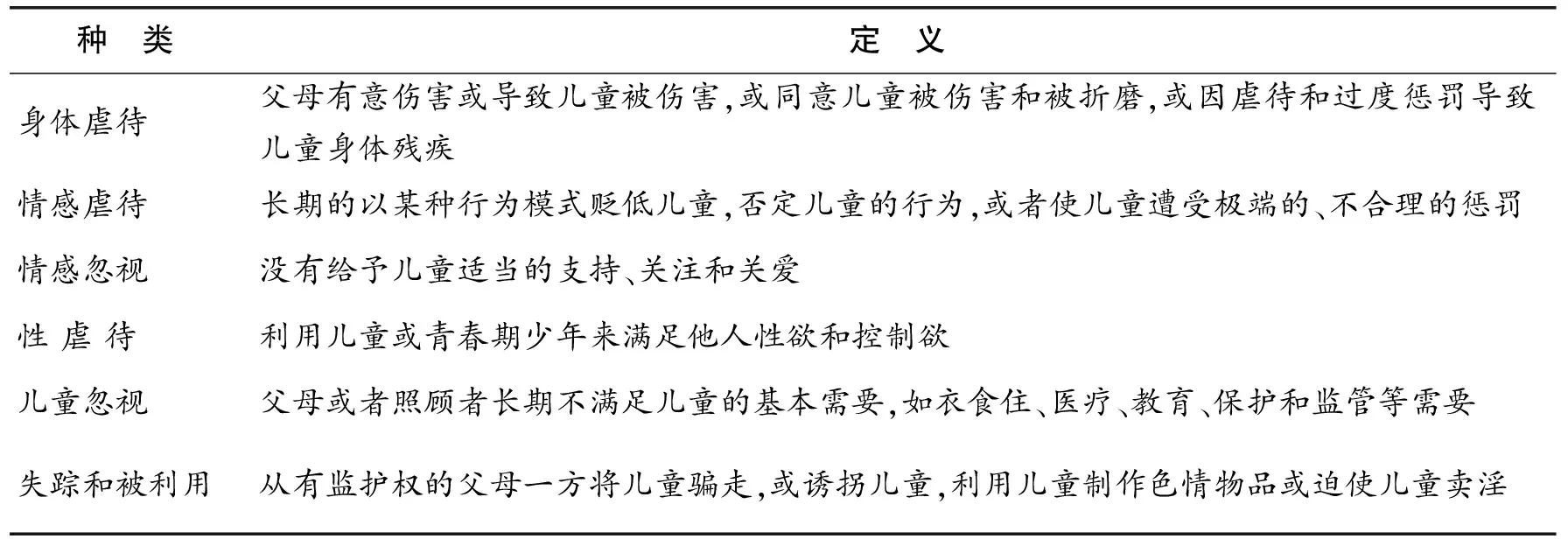

第四,性虐待,即胁迫或诱骗儿童发生性行为,猥亵或以器具伤害儿童私处,包括身体上的接触如强奸和非接触式性侵害如让儿童观看色情制品。上述4种虐待行为可能交叉发生[4]。另有研究者根据美国司法部的儿童被害救助机构的调查报告对儿童虐待进行了更详细的划分(见下页表1[5])。

当然,虐待儿童的界定还与国家或地区的历史、民俗、文化和教育理念等有关,因此这个概念的边界在现实中并不十分清晰。例如,超过一定程度的管教可能会被视为“身体虐待”,而过于放纵的不管不教则被视为“忽视虐待”,所以相对严谨的“虐待”界定还需考察法律的规定。

中国是联合国《儿童权利公约》的签署国,并在1991年就出台了《未成年人保护法》。法律禁止对未成年人实施的行为有:家庭暴力、体罚、变相体罚,虐待、遗弃,溺婴和残害婴儿,歧视,侮辱人格尊严、传播淫秽信息等。《刑法》专门规定了虐待罪、故意伤害罪、强奸和猥亵儿童罪、遗弃罪、侮辱罪等,适用于危害儿童身体健康的虐待行为、奸淫和侵犯儿童人格的性虐行为、拒绝扶养的忽视行为、公然贬损儿童人格的精神虐待行为等,涵盖了发生在家庭、机构、社会领域内的各种虐待儿童行为;对未达到严重危害程度的行为由行政法给予惩戒,民事法、社会法也规定了对受害儿童的救济。

表1 虐待和忽视儿童的种类与定义

(二)虐待儿童的特点

第一,年龄越小易虐性越高。儿童被虐待与年龄有密切的关系。年龄越小越容易受到虐待且被发现的机率越低。根据2000年美国的一项统计,90%的受虐儿童在5岁以下;虐待致死的案件中,77%是3岁以下儿童[6]。我国香港一项对359名父亲、660名母亲和16岁以下孩子的调查发现,每1 000名儿童中有526名遭受过轻微暴力,461名儿童遭受过重度暴力,3-6岁儿童遭受轻度和重度暴力的比例最高[7]。我国内地一项针对8个省份农村儿童的调查显示,0-6岁的农村儿童被忽视频率和程度较高,其中3-6岁儿童被忽视率高达53.8%[8]。

第二,重复多发与可转换。心理实验证实:若初次或初期行为没有被制止,其重复发生的机率和频率会逐渐上升并严重化[9]。虐童行为亦如此。Feiring等人对美国96名被性虐儿童和73名被性虐少年的一项调查显示,有30%的人受过1次性虐待,38%的人受过2-9次,32%的儿童受过10次以上[10]。第一次虐童行为一旦得逞且未被告发或未被发现,被害儿童的柔弱、恐惧、服从、易于控制的生理心理特点极可能强化加害人实施下一次行为的动机。有的加害人由于自身心理问题、人格异常等原因造成了虐待嗜好,其虐待行为和经验反复强化了他们的嗜好,使之陷入惯性和循环中难以自拔;受害儿童也会因无力反抗而产生习得性适应,多次发生后,虐待就变得极其自然,形成由偶然发生到常规固定的虐待关系。

第三,加害方式多样且有迷惑性。儿童虐待并非都是打骂、斥责、拒绝给予等暴力或忽略性伤害,还包括容易被混淆为喜爱的特殊伤害,如恋童癖患者对儿童身体特殊部位的抚摸接触、看护者给儿童洗澡时对其特定部位的掐和捏等。恋童者往往表现出“对儿童的喜爱”。在乱伦性虐待中,加害的父亲往往表现出对受害儿童的关爱和喜爱,令儿童不由自主地接受错位的爱,甚至与女性照顾成员产生竞争关系[11]。儿童对爱的需求被加害人利用,对身体界限尚感模糊的儿童并不能清楚地辨识父亲的爱与性侵犯之间的区别,而外界也很少怀疑代际之间的亲密关系可能存在伦理危险。

第四,被发现和取证难。虐童行为往往只在施虐者与儿童单独或密切接触的情境下发生。施虐者与受害儿童的熟悉程度越高,虐童行为越不易被发现。Feiring等人就性侵儿童的调查显示,侵害人为父母的占35%,为亲属的占27%,为熟人的占36%,为陌生人只占2%[12]。在家庭和具有类似家庭功能的机构内对儿童的养育属于系统内互动关系,抚养人对儿童的养育和成长负责,外人一般不会介入。虐童的隐秘性对儿童保护提出了挑战,虐待行为可能长时间存在却难以被发现更谈不上认定了。例如,孩子在幼儿园被喂芥末,儿童当时的痛苦感受可想而知,但孩子即使当天回家诉说也难以取证。针扎虐待也一样,有的父母在其他父母提醒下细心查找才发现孩子身上的疑似针点瘢痕。有的伤害被发现后去找医生做鉴定,医生也感到出具医学证明比较困难。例如,幼儿疑似被猥亵,医生只能看到相隔几小时之后的轻微摩擦性红肿,但不能确定是孩子内裤摩擦或大小便后别人帮助擦净时手重摩擦,还是别有用心的猥亵摩擦造成的。这些都对及时制裁虐童行为带来了难题。

第五,儿童防范意识差且表达困难。从被发现过程看,多数虐童行为是事后被偶然发现。许多儿童最初表现为拒绝见某人、去幼儿园或离开亲人,但是这种拒绝经常被家长视为依恋或任性的表现。6岁以下的幼儿表达他们的痛苦或感受时,常常不能选择准确的词语,不能有序地回忆受侵害的前后过程。由于认知水平有限,他们在表述一起事件时经常主语混乱,甚至出现“故事性”叙述。儿童表达能力有限,他们在表达一种感受时容易出现“驴唇不对马嘴”的情况,这时很容易让父母焦虑万分,真假难辨。由于儿童认知及表达能力有限。因此,许多国家一般不认可5岁以下孩子的证词和儿童证人的证明能力。然而,由于虐童案件不断增多,出于打击虐童犯罪的需要,英、美等国将儿童作证的年龄放宽到3岁,并且就儿童作证建立了一套特殊的询问机制。

二、虐待对儿童的身心影响

(一)对儿童身心的当前伤害

1.身体层面

身体虐待可能造成儿童营养不良、骨折、软组织损伤、皮肤烧伤、器官功能性的伤害、知觉障碍等伤害,甚至导致残疾或死亡。婴幼儿脑部损伤是一种常见的虐待损伤。看护人因为不能忍受儿童哭闹而剧烈地摇晃儿童,可能会切断孩子连接额前叶与深层脑结构的80%的白质神经纤维,这种损伤是孩子成年后容易冲动、情绪难以控制的重要原因[13]。遭受性虐待的幼儿则可能出现遗尿、大便失禁、回避他人接触等非特异性症状。身体虐待与父母对儿童的管教行为密切相关,尤其是6-13岁的儿童,一旦出现惹事、不承认错误、撒谎等不良行为,爱之深恨之切的父母急于管教的暴打,可能导致幼儿身体器官或内脏受损甚至死亡。随着网络的普及,网瘾成为少年儿童的常见问题,许多父母在无力改变孩子行为时将其送进一些没有教育资质的“特殊学校”,这些非正式教育机构不具备相应的教育能力与经验,并采用粗暴的管教方式,结果导致一些体弱少年被虐待致死。

2.脑神经层面

0-6岁是儿童大脑发育最迅速的时期,3岁儿童的脑重已经接近成人的90%,传感中突触的形成率、语言和高级认知功能的发展值都处于高峰。性虐待、身体虐待及忽视易使儿童控制焦虑和恐惧的神经通路变得敏感,相关大脑区域被频繁激活,资源被集中在应对生存和环境威胁上,而其他部分如涉及复杂思想功能的区域因缺少足够的分化则欠发达,因此,虐待所造成的紧张压力和对神经通路功能的影响打破了心理发展的平衡。“一切心理的成长都是向着更加复杂和稳定的组织水平前进”[14],儿童智力与情感的高级机能本应通过一种平衡状态的发展而趋向稳定和灵活,但在持续的过度反应或解离状态下,儿童对各种威胁的预警性的增强,很难让大脑处于学习整合信息和分化感知组织所需要的专注平静状态,由此最终会损害情感感知和认知经验获取等能力。

(二)对儿童身心的久远伤害

1.虐待越早,心理发展障碍越大

人类的初生儿生活完全不能自理,生活节律也不同于成人,看护者经常无法正常作息,睡眠不足是常态,这时,对婴儿需求性的哭喊能否及时有效的应答就取决于爱的情感水平。缺乏爱的抚养者会对婴儿的哭喊不睬、不帮其变换体位、不及时清理排泄物、粗暴摇晃婴儿、对婴儿蒙头盖脸、喂食镇定药物等。这些忽视与虐待将使婴儿出现更为严重的哭闹、拒食、拒眠、拒绝抱起等烦躁表现,让本就不耐烦的看护者更为愤怒,进而对婴儿实施更严重的粗暴虐待。依恋期被粗暴虐待会让尚无自我意识的儿童将所有的痛苦都存留在潜意识中亦即神经系统内,并成为个体对外界愤怒反应或暴躁表现的生理背景。许多人在成年后一遇刺激就反应过度、出现可怕的暴躁行为,大多源于这种早期抚养背景。

依恋期虐待的另一结果是,儿童在对外需求遭到拒绝后出现退缩或回避性反应,这多见于忽视性抚养。幼儿不再对外求助,变得麻木、冷漠,缺乏与他人互动的内在动力。这种“无视与无求”会导致儿童无法发展“自我”。弗洛伊德曾提出“人格与我”的发展关系:第一个我是“本我”,遵循快乐原则行事,表现为任意任性;第二个我是“自我”,遵循现实原则行事,表现为审时度势;第三个我是“超我”,遵循理性原则行事,表现为良知自律。“自我”既有自我保护功能又有适应外界功能。“因为不服从‘现实’的旨意,便不能求得所需要的对象,便不免于死亡。”[15]人格中的“自我”如果不发展,儿童就会出现各种停滞于“本我”的表现:不在乎外界要求、对他人不理不睬、不去理解别人、行为任意自主,由此不能发展到更高层面的“超我”、形成完整的人格。拒绝与人互动还会导致儿童的言语发育受到阻碍。语言是思维活动凭借的符号系统,如果符号系统不够发达,人的思维就会变得简单、僵化或迟钝,成年后容易固执或偏执,做事头脑简单。

除影响认知能力发展外,依恋期虐待还会造成儿童情感发展障碍。由于遭受虐待的婴幼儿对人不信任、回避他人目光、拒绝与人交谈,因此虐待会延迟儿童“人知觉”的发展。对人的知觉一旦发展受阻,就会导致读不懂别人非言语的情感表达如表情、动作等的含义,这时在人际交往中就容易出现“低情商”的行为,进而产生各种人际关系的困扰;当进入婚恋期时,个体还会因情商低而恋爱困难,或在处理家庭关系方面遇到挫折导致婚姻破裂。一个人在遇到婚恋、职场人际关系困扰等多重挫折后就容易对身边人以及所有人产生愤怒和敌意,进而实施报复性的暴力攻击。有关滥杀犯罪的实案研究证实了这类心路历程[16]。犯罪心理学对大量个案进行研究后也发现,个体成年后的人格扭曲、性情暴躁、性变态等行为和症状,究其原因大多与其生命早期被忽视或虐待的经历有关。

2.早年被虐,成年易患精神疾病

人的心理活动发生的生理基础是神经系统。研究心理问题必须研究神经系统的功能与特点。神经细胞以兴奋或抑制的方式支撑各种心理活动并随后留下痕迹,这些痕迹被称为记忆。通常有意识的记忆发生在大脑皮层,还有一种记忆被称为“内隐记忆”则可发生在神经系统的各个部分,包括躯体内的植物神经系统(也称自主神经系统)。内隐记忆不需要意识或以有意回忆为条件即可对当前任务自动产生影响。早年遭受虐待形成的躯体痛苦记忆、神经紧张记忆及恐惧记忆都会潜伏在躯体神经系统内。这种潜伏的时间可能很长。这一问题的旁证是精神分析对神经症的解释。神经症是指缺乏器质性病变却有功能性症状的病症,大多神经症病人都有过心理历程受阻、欲望或兴奋被压抑的经历。多余的动作即神经症候,就是这种未完成的情结以另一种方式的表达。

因早年被虐待的痛苦而形成的内隐记忆,在个体成年后遇到生活压力、失败挫折等痛苦时很容易被唤醒,一旦唤醒则“新仇旧恨”一起爆发,强度可想而知。临床医学也发现,儿童的被虐待经历是许多精神病理症状和疾病发生的重要前因,包括焦虑症、躁郁症、精神分裂症等,相对平和的表现则是长期免疫功能紊乱、肥胖(贪吃被精神分析解释为早年饥饿补偿表现)等[17]。

澳大利亚一项对童年时代遭受过性虐待的成年男性的心理调查证实,受害人成年后自杀意念出现的次数是一般人群的110倍,他们更容易使用毒品和酒精[18]。大量的受害人在长大后患有不同程度的抑郁症,成为“虐待者的囚徒”[19]。另外,在儿童期经历性虐待的男性成年后更容易发生易感染HIV的高风险性行为[20]。儿童虐待还会产生一种被称作人格障碍的无法治愈的精神疾病。美国纽约州的一项调查显示,受虐儿童患人格障碍的比例高出普通人群4倍[21]。

3.虐待行为可代际复制

当多种虐待叠加时,对儿童的身心损害会更为严重,如重复的性虐待和身体虐待会增加被害儿童长期心理混乱的危险[22]。这种长期心理混乱可在代际之间复制或传递,以集体无意识的形式存在。现实中许多案例可证明这一点。2017年10月底,美国著名演员、获过奥斯卡影帝奖的凯文斯派西(Kevin Spacey)以下简称凯文被指控性侵多人包括14岁的男孩。凯文被指控后,凯文的哥哥兰道尔说出了他们家的秘密。他认为,这一切都要怪罪他们的父亲。他们的父亲是一个把希特勒视为偶像的变态者,全家都因父亲生活在水深火热之中。哥哥12岁后遭到父亲长达4年的性侵,还伴随着毒打。他想过吞枪自尽,但想到如果自己死了弟弟就要受害,因此放弃了自杀的想法。那时凯文年纪还小,不会反抗,但已经开始封闭自己。最后,由于受不了父亲的毒打,凯文和姐姐在18岁时选择离家出走。3个孩子从小在不健康的环境下长大。哥哥经历了3次婚姻和40次恋情,而且至今不敢要自己的孩子,他害怕自己继承了“性捕食者基因”,会像他们的父亲一样对孩子进行性侵。如今父母早已不在人世,凯文也改掉了父亲的姓氏,但可悲的是,凯文即使在哥哥的保护下没有遭受父亲的侵害,如今成年后仍然出现他父亲同样的行为[23]。

有关家庭暴力的研究也指出,暴力行为可以代际传递。施虐者在童年期往往是家庭暴力的受害者。有研究者指出,与其他的犯罪人相比,有强烈暴力倾向的犯罪人可能在童年期经受过更多严重而频繁的身体虐待,他们的父母可能凶悍和苛刻。那些长大后容易虐待他人的人往往是因为他们曾经被虐待过。“暴力循环假说”由此被提出[24]。

三、虐童行为的成因

虐童行为的成因是对虐待儿童心理的产生和行为的实施起诱发、推动和助长作用的因素,虐待行为的发生一定是各种因素交织互动的结果。

(一)虐童的环境因素

1.间接环境因素(自然环境与社会环境)

人是环境的产物,人类的许多行为与环境有着密不可分的关系。自然环境看似与虐童没有任何关系,但是,自然环境会影响生活环境,影响当地的经济发展水平。在自然资源富饶的地方人们的生活压力相对较小,人们在养育孩子上可以有更充裕的时间和充足的精力,丰衣足食可让父母对子女有更多的耐心;相反,贫瘠的自然环境使人们承受着更大的经济压力,造成社会贫困、福利低下、性别或地位不平等。

自然环境不仅影响着社会环境,而且还可能影响具体的家庭生活,成为儿童被忽视与虐待的影响因素。印度曾发生大范围的虐童事件,研究者调查后发现,原因之一是社会无力提供基本卫生条件、没有提供优质的幼儿教育设施。一项针对香港贫穷街区儿童身体虐待情况的调查显示:失业、缺乏稳定的收入、缺乏系统支持或社区资源等都会对贫困家庭造成冲击,进而引发对儿童的虐待[25]。

2.直接环境因素(包括家庭与看护机构)

家庭是人类自身繁衍和生活的基本场所,也是儿童成长与看护的重要场所。然而,受自然环境、社会环境以及经济文化等的影响,家庭可能发生各种问题:父母争吵、离异、外出,单亲家庭亲情缺失,极度贫困带来种种压力,有的富裕家庭则以钱买养、依恋关系混乱。家庭结构不全、家庭功能缺失、家庭关系混乱都有可能使没有自我生存能力、依恋亲情的儿童遭受巨大的伤害。2017年一项对违法未成年人的调查发现,12岁之前非亲生父母抚养的人数超过1/3(占36.2%),12岁前更换抚养人在2次以上的人占17.1%;选择“父亲脾气暴躁、经常打骂孩子”的占19.3%,选择“母亲经常发脾气无故打骂孩子”的占7.8%[26]。

看护机构一般从事对学龄前儿童进行非亲属关系的看护,常见的看护机构有养育院、幼儿园、临时看管场所、学前教育机构等。由于幼儿仍处于依恋期,幼儿对临时看护人经常表现出明显的抗拒,这增加了看护难度,因此看护机构中更容易发生虐童行为。近年来虐童事件频发,近期媒体曝光的就有温岭幼儿园、上海携程幼儿园、吉林和北京红黄蓝幼儿园等。据不完全统计,自2010年以来,仅媒体和网络曝光的幼教机构发生的虐童或疑似虐童事件已超过60起。

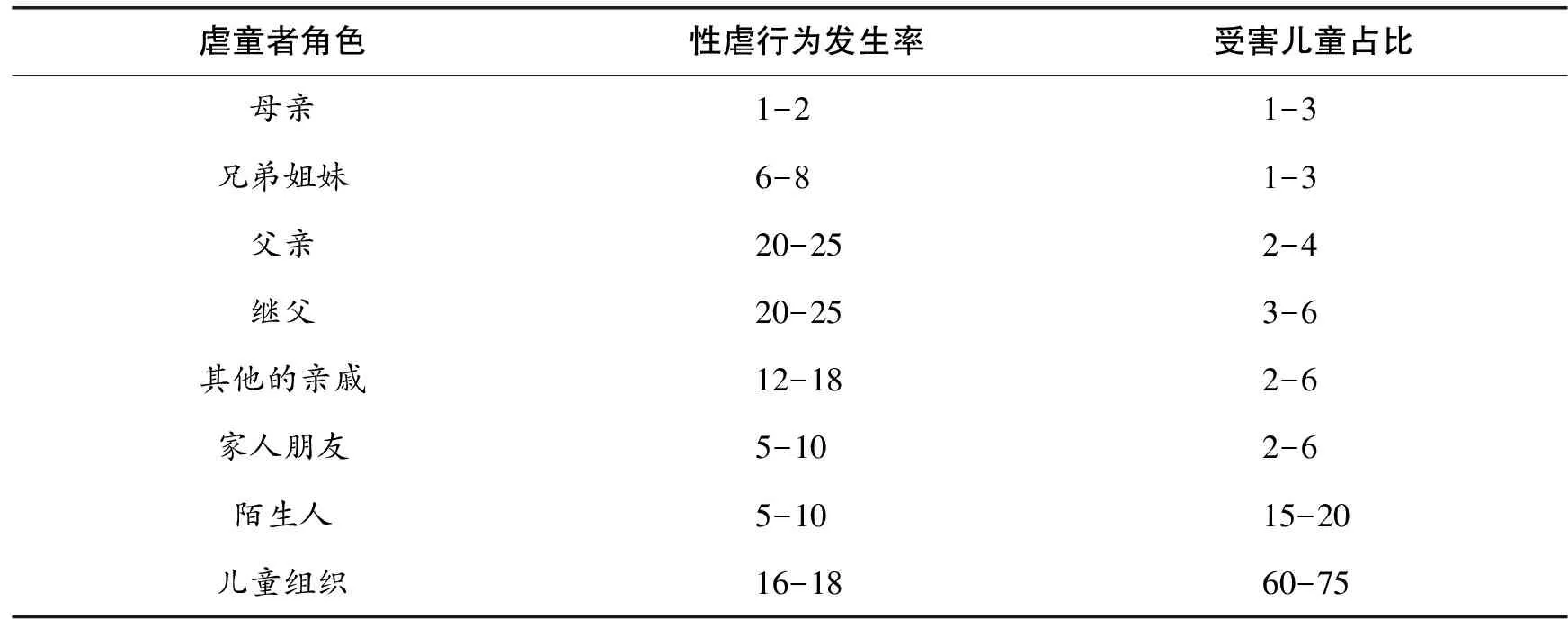

还有一类看护机构是儿童福利机构,即向特殊儿童提供救助和服务的机构,包括孤儿学校、儿童村[27],以及宗教慈善机构开办的儿童社会福利院,如天主教儿童之家等。它们主要照看身患残疾、智障、缺乏生活自理能力、缺少家庭支持的儿童。一些孤儿、弃婴、流浪儿童也被送到这些机构。这类儿童更为脆弱,身心伤残令他们的发展潜能有所缺失。儿童福利机构也不可避免地存在虐童的情形。20世纪80年代末澳大利亚在各州开展的一项虐童分布调查发现,16%-18%的性虐儿童者是儿童福利组织中的志愿者、辅助人员;各种儿童组织中受害儿童的人数占受害儿童总数的60%-75%(见表2[28])。

表2 虐童行为人的角色及占比 单位:%

宗教看护机构中也屡屡出现性虐儿童的事件。德国及欧洲天主教会神职人员都曾被曝性虐儿童。如1997年“基督军团”创始人马西勒恋童案件、2011年德国雷根斯堡唱诗班虐童案件[29]。20世纪80年代,至少有400名神职人员受到性虐儿童的指控。儿童福利组织鉴于其社会福利性,需要大量志愿者参与儿童照顾、监护和教学活动,这为恋童者提供了接触儿童的机会和便利,从而易发生性侵儿童的案件。

(二)虐童的个人因素

施虐者的个人因素比环境因素更为复杂,除个人成长背景决定的人格、性格等之外,个人的能力与应对力、情绪及其控制力、生活的压力也会影响其对孩子的态度。

1.个人能力与应对力

能力包括以遗传为主的智力和后天习得的技能。智力可通过人的学业成绩和学历水平显现出来。一般而言,一个人的学历越高,不仅可以证明其越聪明,还可使他具备越高的职业水准和收入水平,进而决定其拥有越好的生活条件。相反,学历较低的人往往在应对生活方面,面临更多的艰难和挫折。除智力外,出色的技能往往也能提高人的收入水平。技能的习得不同于智能,更多依赖后天的吃苦耐劳和努力付出,而能吃苦耐劳的人大多练就了一定的耐性。无论智力还是技能都可以一定程度上决定人在遇到生活困难时处理的方式和应对的水平。一般而言,聪明的人更容易想出解决问题的方法;有耐性的人更善于坚持或不急躁。相反,缺乏智慧又无耐性的人在处理生活麻烦时,因想不出好办法或没有耐性更容易急躁和采取简单粗暴的应对方式。抚养“人的后代”本身就是一件极为辛苦并复杂的事情,除了投入爱的情感,还必须有耐心和智慧。许多虐待孩子的父母因为缺乏职业能力、生活压力大,一旦遇到孩子不听话或令其心烦时就会采取简单粗暴甚至虐待的方式进行管教。观察幼儿园里虐童的幼师也可发现,他们往往缺乏应对幼儿不听话、哭闹不止的经验,在能力有限的情况下采取了虐待的方式。台湾一项研究发现,虐待儿童者往往具有相似的人格特点:他们缺乏耐心、自控力不足、自尊心低、性情粗暴、充满失败感等[30]。

2.个人情绪与生活压力

情绪是基于个人需要满足情况的心理体验和外部反应。好的情绪让人有好脾气,但在较大的生活压力面前,人的情绪控制就较为困难,例如,面临失业、收入低却开销大、婚恋不顺甚至女性月经期都会使人出现较大的情绪波动。情绪的释放有时会溢出个人范围,迁移到身边无辜者身上,弱小的孩子经常成为这种不良情绪释放的出气筒。有的母亲虐待孩子是因为与孩子的父亲经常争吵、冷战、分居或发现其有外遇;有的幼师虐待儿童是因为长期承受的生活压力和潜在的心理紧张,原因不胜枚举。这类现象在儿童性侵中也大量存在。恋童癖常常源于在成年女性面前找不到自尊、缺乏自信和被动攻击型人格。当恋童癖患者将性的满足转移到不具有自我保护能力、对他们没有威胁的儿童身上时,就可从中获得生理需要和某种心理需求的满足。这类满足导致其再犯的危险性增高*潘威富 文荣光:《个案报告:退缩型恋童癖参与认知辅导教育治疗之成效分析》,2011年台湾临床心理学会年会报告,第53页。。

结语:虐待儿童的原因非常复杂。探求原因对于虐童现象治理对策的制定具有重要的意义。基于以上分析,本文提出以下几点治理建议。

第一,一个国家无论经济如何发展,其强大与否仍然与社会中个体的身心素质密切相关。儿童的抚养水平可决定一个民族的未来甚至国家的兴衰。全社会都要高度重视儿童保护的落实,警惕可能发生虐童的角落,通过立法健全儿童保护的法律保障。国家对儿童保护和养育方面的投入实际上是对国家软实力的投入。

第二,养育人的后代不仅需要爱心和耐心,更需要提前学习和了解专业知识、技巧。儿童的生长和发育具有阶段性与递进性,一旦错过关键期就难以补救。建议将“养育”作为“人生发展”课程之一列进中等教育课堂,对所有公民在达到法定结婚年龄二十岁之前开展普及性教育。

第三,要形成一种共识:保护儿童是所有成年人的法定责任和义务;对虐待儿童零容忍。无论是谁,一旦发现父母、替代抚养人、看护机构工作人员等存在忽视、虐待儿童的可能,都应尽快向儿童保护机构报告或向警方报案。

第四,借鉴发达国家的经验,如美国的虐待儿童强制报告制度*美国自20世纪60年代以来针对儿童虐待和忽视案件不断增加,根据受训背景、执照、工作性质等,要求教师、医生、社会工作者、护士和心理学家等从事儿童工作的专业人员作为责任呈报人,向公众举报涉嫌儿童虐待或忽视的资料,如华盛顿州立法要求对儿童虐待有“合理怀疑”的需48小时内上报。20世纪80年代末,有5个州要求神职人员在行使牧师忏悔的特权时对告解知悉的虐童信息也应当汇报,16个州规定所有人都有汇报的义务。有5个州明确允许未成年人起诉有报告义务却未能履行的责任呈报人,法律对知情不报者规定了相应的惩罚。和介入调查制度*美国各州设置了各自的儿童虐待呈报系统和受理机构,对责任呈报人报告的内容进行审查。对需要调查核实的,由儿童保护机构和官方机构组成的调查组织展开调查评估,情况属实的,对受害儿童启动保护程序,根据法院裁定将儿童安置于寄养家庭或儿童监护机构。,完善我国虐童事件处置的司法程序。设立标准化的救济程序和采取协议处理方式,完善儿童保护的专项法律规定以及社会福利配套制度,突破资源缺乏和设施不足带来的保护局限,通过各种力量发现并制止所有对儿童的伤害。

[1][5][24]柯特·R 安妮·M:《犯罪心理学》,李玫瑾等译,北京:中国轻工业出版社2017年版,第278、278、290页。

[2]张春兴:《张氏心理学辞典》,上海:上海辞书出版社1991年版,第112-113页。

[3][26]尚晓援 张雅桦等:《建立有效的中国儿童保护制度》,北京:社会科学文献出版社2011年版,第9、9页。

[4]Geoffrey Partington,Schools and Child Abuse,The Australian Quarterly, Vol. 60, No. 3 (Spring, 1988), p. 347.

[6]周怡宏:《儿童虐待与疏忽的儿科医生观点》,Leadership Nursing,VOL.7,NO.2 (2006),p.13.

[7]Patrick P.K.lp and Chun-Bong Chow,Preventing Family Violence :A Multidisciplinary Approach,Hong Kong University Press,2012,p.69.

[8][25]方卫平:《2012中国儿童文化研究年度报告》,杭州:浙江少年儿童出版社2013年版,第289、29页。

[9]斯金纳:《科学与人类行为》,谭力海等译,北京:华夏出版社1989年版,第87-93页。

[10][12]FeiringC., TaskaL.,LewisM.Age and Gender Differences in Children’s and Adolescents’ Adaptation to Sexual Abuse:A Measure of Post-sexual Abuse PTSD Symptoms, Child Abuse and Neglect,23(2),pp.118、118.

[11][21]黄雅羚 戴嘉南:《受性侵害儿童心理创伤内涵之分析研究》,载《咨商辅导学报》,2011年第23期。

[13]阿尔德里奇:《看见红色感觉蓝色:愤怒与抑郁之联系》,沈志红译,北京:生活·读书·新知三联书店2002年版,第218页。

[14]J·皮亚杰:《儿童的心理发展》,傅统先译,济南:山东教育出版社1982年版,第17页。

[15]弗洛伊德:《精神分析引论》,高觉敷译,北京:商务印书馆1984年版,第279-284页。

[16]李玫瑾:《滥杀犯罪实案研究》,载《中国人民公安大学学报》,2014年第2期。

[17]Cicchetti. child maltreatment, attachment and psychopatld, relations, Word Psychiatry, Vol. 15, No. 2(2016),p.9.

[18]O'Leary, P. and Gould, N.,Men Who Were Sexually Abused in Childhood and Subsequent Suicidal Ideation: Community Comparison, Explanations and Practice Implications, British Journal of Social Work , 39, pp. 950-968.

[19]Alexander D. Hill and Chi-Dooh Li,A Current Church-State Battleground: Requiring Clergy to Report Child Abuse, Journal of Church and State, Vol. 32, No. 4 (AUTUMN 1990), p. 801.

[20]Kalichman, S., Sikkema, K., DiFonzo, K., Luke, W. and Austin, J. Emotional Adjustment in Survivors of Sexual Assault Living with HF V- AIDS, Journal of Traumatic Stress, 15(4), pp. 289-296.

[22]Laura E. Baker:《婴儿、儿童和青少年》,桑 标等译,上海:上海人民出版社2014年版,第656页。

[23]《“美国总统”想用出柜掩盖性侵丑闻?》,http://www.sohu.com/a/201547172_761954

[27]杨翠迎:《社会保障学》,上海:复旦大学出版社2015年版,第382页。

[28]Geoffrey Partington,Schools and Child Abuse,The Australian Quarterly, Vol. 60, No. 3 (Spring, 1988), p.350.

[29]许志伟:《基督教思想评论》(第16辑),上海:上海人民出版社2013年版,第176-178页。

[30]纪琍琍 纪樱珍等:《儿童虐待及防治》,载《医学杂志》(台北),2007年第7期。