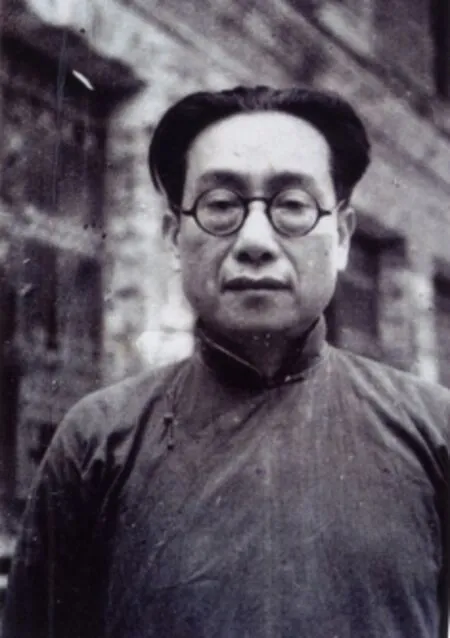

云南大学第一段“黄金时代”的创造者

——数学家熊庆来

“太华巍巍,拔海千寻;滇池淼淼,万山为襟。卓哉吾校,其与同高深。北极低悬赤道近,节候宜物复宜人。四时读书好,探研境界更无垠。努力求新,以作我民;努力求真,文明允臻。以作我民,文明允臻”

这是云南大学第一段“黄金时代”的创造者——熊庆来先生以他深厚的古文功底,挥毫为自己深深热爱着的云南大学写下的校歌。熊庆来,字迪之,他出生于彩云之南,一生踪迹遍布大江南北,桃李天下。他是中国现代数学先驱,是中国函数论的主要开拓者之一。他用法文撰写发表了《无穷极之函数问题》等多篇论文,以其独特精辟严谨的论证获得法国数学界的交口赞誉。他定义的“无穷级函数”,国际上称为“熊氏无穷数”,被载入了世界数学史册,奠定了他在国际数学界的地位。

1907年,熊庆来考入昆明方言学堂。1909年,升入云南英法文专修科。1911年进入云南省高等学堂学习,1913年赴比利时学习采矿公费生。因第一次世界大战爆发,只得转赴法国,在格诺大学、巴黎大学等大学攻读数学。熊庆来刚好经历了中国新旧交替、积贫积弱而倍受凌辱的时期。这个来自云南边陲小镇弥勒的天才,在留欧之后眼界大开——他看到西方两次工业革命之后的繁荣,看到新兴科学技术的先进,看到数学在科学发展中所处的基础性作用。在那几年里,熊庆来获得了高等普通数学、高等数学分析、力学、天文学和普通物理学的证书。当他获得法国马赛大学的理学硕士学位之后,便不顾他国学生对中国前途的质疑,毅然选择了回国,以教书育人,以人才救国。

教书育人,人才救国

中国现代数学教育史上,熊庆来的名字绕不过去,恐怕没人能与熊庆来比肩。熊庆来先生把最好的年华献给云大,为云南的教育发展作出了不可磨灭的巨大贡献。

熊庆来是最早引进近代数学的中国数学家之一。他先后创办了东南大学数学系、清华大学数学系,以教书育人,以人才救国。

1937年抗日战争爆发,在缪云台、龚自知、方国瑜等人的推荐下,熊庆来先生接受云南省主席龙云的聘请,出任云南大学校长。

先生深知云南处于边疆,民族众多,气候立体,动植物繁多,有色金属丰富,但交通不便、缺医少药、人才奇缺,还很落后。当时的云大,只有3个学院、39个教授、8个讲师、302个学生,教学设备简陋,教学质量不高。他努力将服务家乡的拳拳之心付诸实践,调整扩充院系,把云大从只有文法、理工两个学院发展到有文法、理、工、农、医5个学院,由6个系(实际只招4系)、一个专修科发展到18个系、3个专修科、3个研究室,并拥有附设医院、附属中学、疗养院、天文台、农场、林场等各种办学资源。云大的内涵更为丰富,办学条件更为优越,上了一个更高的建设平台,发展到了一个更新的阶段。

待人接物以诚,是他一向为人的原则。外表的浮华、机巧的欺谎、曲折的手腕,都是他所排斥的。学校里建造考究的美国式体育馆,他认为没有必要。他常说巴斯德发现细菌、居里夫妇发现镭,都不是在漂亮的实验室里完成的。

学校的治理架构与规制建设趋于科学合理,基本满足现代大学建设的要求,也为云大的辉煌和持久发展奠定了基石。熊庆来利用抗战初期各方人才大量涌入昆明的机会,广延人才,延聘了全国著名教授吴文藻、顾颉刚、白寿彝、楚图南、费孝通、吴晗、赵忠尧、刘文典、张奚若、丘勤宝、方国瑜等187名专任教授和40名兼任教授,还延聘了一些外国教授,使云大成为与西南联大同享盛名的又一处著名专家学者荟萃之地,教学质量因此跃入全国名牌大学之列。

先生认为,大学之重要,不在其存在,而在其学术的生命与精神。经多方奔走,呼吁请求,精心谋划,进一步充实设备,增加图书资料,出版学术刊物和著作,设立学术讲座,组建学术团体等,云大学术地位获得空前提高,国际声誉日隆。

尤其值得称道的是,熊庆来坚守兼容并包精神,提倡学术的多元与创新,于是,在林同济等人的主持下《战国策》杂志出版,一个影响巨大的“战国策派”便在云大诞生;于是,在吴文藻、费孝通等人的坚持下,中国社会学、人类学历程中辉煌的“魁阁时代”被书写在云大的校史上。

熊庆来呕心沥血、辛勤耕耘结出累累硕果。12年的时间(1937-1949)把云南大学办成了学科门类齐全,颇具规模的综合性大学,并跻身于全国著名大学行列,实现了从边疆走向世界的辉煌。四十年代云南大学已被美国国务院指定为中美交流留学生的五所大学之一。被英国《简明不列颠百科全书》列为中国15所世界著名大学之一。

不管是做大学教授还是一校之长,他的使命就是发现和培养人才,至于当官与否,他不感兴趣。熊庆来与世长辞后,有记者采访他夫人时说“大学校长也是官”时,他夫人曾严肃纠正说:“不,校长不是官,是教师,是培养人才的人。”

主持校务多年,熊庆来十分重视清廉。每年新生考试前,不少人托人情,送礼,他都原物退还。有一年,熊庆来赴法国,向教育部申请了1万美金的款项,准备为云南大学添购数学书籍。不料后来因云南大学解散,他也就此留在美国,生活非常拮据,他却始终没有动用这笔款项一分钱。直到几年后,一位在法进修的云大医学院毕业生回国,他才把这笔钱所购得的图书交给学生,转交云大。

惜才爱才,诲人不倦

只要是人才,就不能被埋没,熊庆来从不问出身和学历。一大批辉耀着中国科学史的名人都曾受教于熊先生:严济慈、华罗庚、赵忠尧、胡坤生、庄圻泰、陈省身、彭桓武、钱三强、钱伟长、杨乐、张广厚等都是他的学生,一大批优秀数学家,使民国年间的数理研究达到国际水平。

在东南大学,熊庆来发现并培养了严济慈。1918年,寒门出身的严济慈进入南京高等师范学校(后改名为国立东南大学)求学。他曾在高等专修科和工业专修科就读,最后转学数理化部,师从数学家何鲁和熊庆来,以及物理学家胡刚复等。当熊庆来到东南大学时,他对这个法文好、数学能力又强的学生颇为赏识,经常指点他读书和研究。每次严济慈来交作业时,他都要写上一个大大的“善”字,以表认同和鼓励。

他爱学生,一次手中没有现钱寄给当时在法国留学的严济慈,他让妻子去典当自己的皮袍子。于是有了为后人所传颂的“一件皮袍子”的佳话。

有一天熊庆来坐在办公室里看一本《科学》杂志。看着看着,不禁拍案叫绝:“这个华罗庚是哪国留学生?”周围的人摇摇头,“他是在哪个大学教书的?”人们面面相觑。最后还是一位江苏籍的教员想了好一会儿,才慢吞吞地说:“我弟弟有个同乡叫华罗庚,他哪里教过什么大学啊!他只念过初中,听说是在金坛中学当事务员。”

熊庆来惊奇不已,一个初中毕业的人,能写出这样高深的数学论文,必是奇才。他当即做出决定,将华罗庚请到清华大学来。从此,华罗庚就成为清华大学数学系助理员。1949年以后熊庆来因为参加国际会议而客居海外,是周恩来派华罗庚把他请了回来。

回国后熊庆来任中国科学院数学研究所研究员、学术委员、函数论研究室主任,以及全国政协委员。他以“不知老之已至”的精神,在中国科学院数学研究所工作的8年中,撰写发表了20篇科学论文,占毕生50余篇论文的40%,另外指导研究生发表了20余篇论文,培养出一批国内外知名的数学家。

熊庆来先生治学严谨。他的数学论文,常常修改三五遍以上。在任教授期间,他总是非常认真地批改学生的作业。作业中的错误他用红毛笔仔细地逐本圈阅,改正。他经常废寝忘食,不顾病痛地工作。晚年时,他仍每天吃过早饭就伏在书桌上工作,除去午睡和吃饭以外,一直要到晚上睡觉才肯离开书桌。熊庆来在1951年因脑溢血而致半身不遂,病情稍有好转,他就开始练习用左手写字。在其后的近二十年中,他就以这种病残之体一直坚持做研究工作。撰写外文稿时,他缓慢地用左手一个字母一个字母地打字。有一半以上的论文就是如此写成的。晚年记忆力衰退后,为了研究他开始学习俄文。经过努力,最终他能够借助字典阅读俄文数学文献。

1969年2月3日深夜,将一生献给数学和教育事业的熊庆来先生,走完了自己波折的一生。

在21世纪,一所以他的名字命名的“庆来中学”,已在他的家乡弥勒县建立起来,许多后来者,正沿着熊庆来开辟的研究道路奋力前进。