底层小人物的苦难与溺亡

——关于王祥夫长篇小说《米谷》

■王春林

曾经获得过第三届鲁迅文学奖短篇小说奖的作家王祥夫,是当下这个时代少见的真正专心致志于短篇小说创作的作家之一。在一种市场化的社会文化语境下,在长篇小说文体崇拜盛行一时的时候,能够心无旁骛地长期坚持短篇小说写作,其实是一件非常不容易的事情。进一步说,王祥夫的难能可贵处,不仅在于他对于短篇小说写作的一贯坚持,而且更在于他在短篇小说这一特定文体上所取得的突出成绩与心得体会。放眼当下时代的中国文坛,对短篇小说这一文体一直情有独钟且创作实绩有口皆碑者,大约也不过只有刘庆邦、苏童、王安忆、范小青等不多的寥寥几位。而王祥夫,则肯定是能够位列其中且毫无愧色的一位。然而,短篇小说写作方面的成就突出,却并不意味着王祥夫的小说写作就只能够固守于短篇小说一隅,而不能有所拓展。很多年来的实际情况是,在矢志不渝地坚持短篇小说写作的同时,王祥夫也一直都在坚持着长篇小说与中篇小说这两种文体的探索与写作。迄今为止,王祥夫就已经创作有七部之多的长篇小说。只不过由于短篇小说方面的文名过盛的缘故,他在中长篇小说写作方面的努力,自然也就处于被遮蔽的状态之中。事实上,只要稍加留意,我们即不难发现,王祥夫的长篇小说也颇多可观之处。其中,最具代表性的一部,恐怕就是我们在这里要展开讨论的《米谷》。

一方面,小说固然是一种特别强调想象虚构能力的重要性的文体,但在另一方面,我们却也须臾不能忘记,不管怎么说,小说的这种想象虚构都必须而且也只能够来源于现实生活。王祥夫的《米谷》,也同样如此。在那篇名为《从深水里浮上来》的“跋”中,作家曾经专门谈到过这部不足二十万字的长篇小说的现实渊源:“某年某月某日,我和我的好友在公园的绿色长椅上对着晴空吸烟。当然有时候我也吸烟,在无聊的时候,恰好别人递过来一支。阳光很好,且天蓝云白。这时候有个要饭的从我们的后边悄悄绕过来,是一位六十多岁的老者,操着一口安徽话,恰好我那个朋友也是安徽人。我的朋友便问老者是安徽什么地方的?那要饭的老者回答了他是安徽哪哪哪的,我的朋友问他出来有多少年了,而那要饭的老者却忽然冒出一句:看你是老乡我就不跟你要了。这句话忽然让人想笑,我们便大笑起来,这句话竟然有那么点施舍的味道在里边,让人哭笑不得。我拉住老者,敬他一支烟,开始听他讲述,小说便从此开始。另一个世界便就此在我的想象中展开,老者的讲述迫使我去寻找一个人:米谷。”那么,“米谷”又在什么地方呢?“作家是什么,是寻找者,在茫茫人海里寻找他想见到的人,而我终于见到了我的米谷,故事的线索是从我居住的那个城市里的某个小派出所里展开,展开的结果是我对人性有了深刻的理解。我的发现是,如果把人性放在一个艰难危险的环境里,人性只好瞬间崩塌,就像友谊碰到了谎言会瞬间崩塌一样。我对自己说,也在对读者说:你们要理解这只是一种生活,一种你不熟悉的生活而已。”在这个关于《米谷》的创作谈中,王祥夫其实已经交代了小说与现实生活之间的某种内在关联。归根到底,假若没有那个意外撞见的安徽要饭的老者,没有城市里的某个小派出所,那王祥夫的艺术想象肯定无从展开。但仅有这些生活经验,却也远远不能构成一部精彩的长篇小说。这些判断零星的生活经验,之所以能够发生“点铁成金”的根本变化,并到最后化蛹成蝶地变成《米谷》这样一个成熟的长篇小说文本,端赖于作家王祥夫那超乎寻常的艺术想象与艺术构型能力的具备。

“认真地阅读完王祥夫近几年的一些中短篇小说之后,一种最深刻的印象便是作家对于底层民众日常生活的一种持久而深入的关怀与表达。在我看来,王祥夫最可贵的一点便是始终没有游离于中国最广大的下层民众的日常生活之外,他总是与自己笔下的表现对象同呼吸共命运,总是以自己的心灵去真诚地体味他们的悲欢离合,感受他们的喜怒哀乐。”这是十多年前,我对王祥夫小说创作的一种基本认识。现在看来,我当年的这种判断从整体上看还是能够成立的。作为一位底层叙事作家的若干特点,依然非常突出地体现在他的《米谷》这部长篇小说中。具体来说,《米谷》这部作品所集中展示的,是一个乡村少女米谷进入城市之后的苦难命运遭际。米谷的进城,与她所在村庄的乞讨传统紧密相关:“咱们村的女人一到了岁数就要进城去要饭,不会进城要饭的女人就不是好女人,进城就有好吃好喝还能给家里寄钱。男人们在地里做活儿,女人们就得进城挣钱,谷子是从地里长出来的,钱是靠女人们伸着手在城里一毛一毛要饭要来的。”然而,尽管这个村庄有着女人外出进城乞讨的传统,但等到米谷觉得自己年龄已经不小了,主动要求进城去履行女人的乞讨使命的时候,却不无意外地遭到了其他已经有过进城乞讨经验的女人们的一致拒绝。无论如何都想不到的一点是,村人拒绝携带米谷进城乞讨的理由,竟然是因为她天生丽质难自弃,因为她生得太漂亮了。既然长得漂亮,那就会引起城里那些男人们的花心,这样一来,不仅乞讨不成,而且还可能会出事儿。也正因此,饱经沧桑的奶奶才会面对漂亮的米谷而一再感叹:“女人长得好看真是罪过,是上辈子作孽,只有上辈子做了坏事的人这辈子才会转成个漂亮女人来世上受罪。”虽然说米谷在上辈子到底做了什么坏事只有天知道,但从她的现实命运来说,却完全可以被看作是奶奶这句带有明显预言性质的话语的形象注脚。王祥夫的《米谷》文本所详尽展示出的,正是米谷那被严重地侮辱与损害着的苦难命运过程。

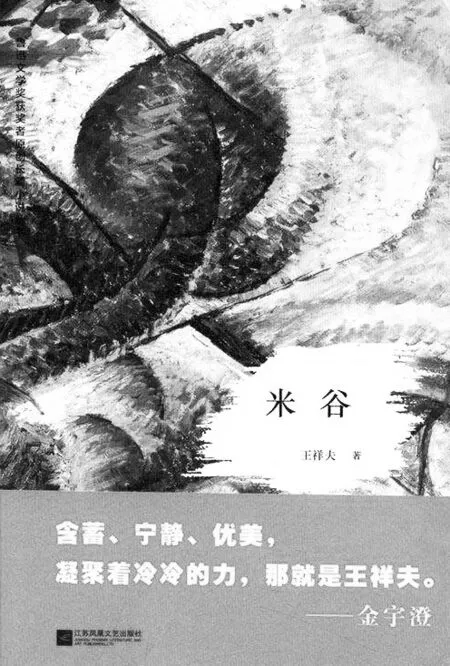

《米谷》

虽然遭到了几乎所有人的反对,但不甘心就此屈服于命运摆布的个性颇为倔犟的米谷,却还是一个人不管不顾地闯进了城里。然而,正如同村里的那些女人所预见到的,进了城的米谷并没有如愿地走上乞讨的道路。米谷在进城后好不容易才乞讨的钱被人给抢了。乞讨受挫的米谷,在城里的汽车站邂逅了她后来的丈夫小年轻。尽管小年轻的处境一样贫穷艰难,但假若说从此之后,他们俩能够以如此一种相濡以沫的方式平稳地度过一生,那倒也还称得上是幸福了。悲哀处在于,就在他们俩的大儿子福官出生后不久,残酷的命运就前来叩门了。米谷作为一个彻头彻尾的被侮辱与被损害者的悲惨命运,也随着儿子福官的被恶意抢夺而拉开了序幕。质而言之,无端地剥夺并戕害米谷以及小年轻这一对贫贱夫妻的,可以说分别是资本与权力这样两种力量。首先,是资本的力量,这一方面最典型不过的一个代表人物,就是那位饭店老板。福官莫名其妙地被两个假扮警察的人活生生地从米谷怀里抢夺走之后,米谷夫妻,尤其是身为母亲的米谷,顿时陷入到了万念俱灰的境况之中。为了寻找福官,米谷的足迹差不多已经遍布了自己所能抵达的地方。就连小年轻,也因此而干脆不再卖烤羊肉串了。因福官的被抢夺,米谷简直就变成了另外一个祥林嫂,在拼命寻找福官的同时,也一再絮絮叨叨地向围观的人们讲述福官被抢夺的过程。正在米谷夫妻遍寻福官而无果的时候,那个头戴着油乎乎的鸭舌帽的骗子开始粉墨登场了。这个骗子带着一张非常模糊的小照片,信誓旦旦地告诉米谷和小年轻,说他在某个地方亲眼看到过白白胖胖的福官。只不过,如果米谷他们要想让福官回家,就必须首先支付给他人民币五千元整。五千元,对于只能够依靠卖羊肉串而勉力维持生计的米谷夫妻来说,简直就是一个天文数字。就在米谷他们为此而一筹莫展的时候,汽车站附近的那个饭店老板以真心相助者的模样给小年轻出了一个让米谷卖身的馊主意。面对饭店老板的“耳提面命”,其实仍然非常单纯的小年轻仿若“醍醐灌顶”一般:“小年轻把那半瓶啤酒一口气都喝了下去,他觉得自己从来都没像现在这么脑子清醒过。”天生丽质的米谷,就这样开始了她自己那自始至终都处于被迫状态的皮肉生涯。米谷接客的地方,就在小年轻简陋不堪的那间房子里。米谷躺在屋里的床上,小年轻守在门口,做一次一百。夫妻俩共同努力的目标,不过是为了能够早日见到被抢夺的福官。

面对着惨遭嫖客凌辱的米谷,小年轻的现实表现是:“这个人刚刚一走,小年轻便跳进家把门从里边关上了:/‘也该我了!’/‘也该我了!’/‘也该我了!’/小年轻大声说,已经把衣服剥光了,已经进入了,小年轻把自己的根扎进了米谷的身子。”请注意,虽然只是短短的一段话,但王祥夫却把她切割成了五个段落。除了三个“也该我了”各占一段之外,此前与此后的,也都分别单独成段。同样内容的话语,经过切割处理之后,所表达的意思自然也就有所差别。三个紧紧连接在一起的“也该我了”的段落,所强烈传达出的,正是小年轻某种无法言说的嫉恨与无奈相掺杂的心理。

正所谓“屋漏偏逢连夜雨”,祸不单行的是,作为王祥夫《米谷》中的重头戏之一的假酒案事件,也让米谷与小年轻这一对本就够倒霉的夫妻给迎头撞上了。为了阻止已经剩下一条腿的小年轻去找市长和警察的麻烦并因此而招致更大的祸患,米谷主动到饭店老板那里买来一大塑料瓶白酒。没想到的是,他们这次买来的白酒,居然是足以致人于死地的内含毒性的假酒:“这一年的春节,这个小城发生了太多的事情,但最大的事情就是许许多多的人都喝到了假酒,这都是些没有钱的人,这都是些想靠酒忘掉那些不高兴的事的人。年前年后城里的医院都住满了因为喝了假酒而昏睡不醒的人。而且有的人睡着了就再也没有睁开过眼。饭店老板现在人也不知跑到了哪里,公安局的人给他的饭店门上贴了封条,并且在他饭店后边的屋里也发现了好几大缸假酒。那是些工业酒精勾兑的假酒。”毫无疑问,王祥夫在这里所具体书写的故事原型,就是1998年春节前后发生在山西朔州的那一场影响巨大的假酒案。米谷与小年轻无意间遭逢的,就是这一场导致多人死亡的假酒事件。米谷的身体条件相对健壮,在医院里昏睡几天,也就挺过去了。真正倒霉的,是身体相对虚弱的小年轻:“医院很快就对米谷说小年轻的病情已经不属于假酒案受害者,他是并发性脑水肿而且还有出血,要住院治疗就必须自己花钱,否则,命也怕难保了。”小年轻的疾病既然由饮用了假酒而引出,那医院的诊断逻辑,就毫无疑问存在着逃避责任的嫌疑。但不管怎么说,既然已经如此,那米谷就无论如何都得想方设法替小年轻治病。关键的问题是,要想挽救小年轻的生命,手术治疗的费用最少都得一万五千块钱。怎么办呢?米谷所能出卖的,依然还是只有自己的身体。就这样,自家的身体其实已经虚弱至极的米谷,又一次被迫走上了卖身的道路。由于时间过于紧迫的缘故,急于筹钱的米谷,嫖资甚至一降再降。或许与“物美价廉”有关:“晚上,那些等货的贩子们干脆住在这里和米谷整夜整夜地做,三四个人同时和米谷做。到后来米谷昏沉沉地睡着了,由他们做,他们也不管米谷发烧不发烧,他们乐得米谷不知道他们有的人是在做第二次。”由以上分析可见,尽管说在这桩影响极大的假酒案中,社会固然有其无法推卸的责任,但一味地贪求高额利润回报的饭店老板所应承担的责任,同样也无法推卸。

其次,是权力的力量。权力力量的集中体现者,乃是派出所的警察刘奎。还是在米谷最早的那一次卖身期间,不知是否因为有人专门告发的缘故,派出所的警察以“打黄扫黑”的名义把米谷抓进派出所整整关了四天。被关了四天倒也罢了,令人难以置信的是,米谷竟然在派出所——这一神圣的公安机关,遭受了来自于警察刘奎的数次强奸。“米谷给提去审问的次数最多,是晚上,因为她长得漂亮,审问她的内容便和别人不太一样,米谷想不到派出所里会发生那样的事情。”“米谷还没有完全把衣服脱完刘奎就上来了,他把她用力按在办公桌上……刘奎对米谷说回去后不要对任何人说这事,他会想办法让米谷早些出去。”等到米谷就要被放出来的时候,刘奎不仅威胁米谷出去后无论如何都不能承认自己强奸过她,而且还对小年轻发出了威胁:“最后,刘奎笑着对米谷说他认识小年轻:/‘就他个小屌操的?整天在那里卖羊肉串,让他小心点。’/米谷的心‘怦怦’乱跳起来,她不知道刘奎说这话是什么意思。”

实际上,米谷的预感是准确的。刘奎那充满着恶意的警告,到后来果然变成了可怕的现实。派出所的警察刘奎,竟然无缘无故地把小年轻毒打了一顿。对于事件的整个过程,在场者曾经做出过形象的描述:“那些人说打人的刘奎,已经喝醉了,开了一辆车从派出所来,小年轻的摩托已经从派出所门口过去了,是那个刘奎开着车从小年轻后面撞了一下,后来不知道为什么,这个刘奎跳下来反而抓住小年轻就打。”这恐怕也还是与刘奎原初对米谷发出的威胁有关。究其根本,刘奎对小年轻的毒打,其实带有明显的杀鸡给猴看的杀一儆百的意味。细细地挖掘刘奎那不可告人的潜意识,恐怕就是企图借此来警告米谷,千万不能把自己在派出所里性侵过她的事实真相讲出来。依照米谷和小年轻的本意,早就想进医院去求医,没想到,他们的决定竟然遭到了一众围观者的强烈反对。他们的主张是,既然小年轻无端被打,那米谷就无论如何不应该自己把丈夫送进医院,一定得派出所承担责任,要送医院,也得由派出所把小年轻送到医院。就这样,在围观者的起哄之下,身负重伤的小年轻,就那么硬生生地在派出所门口躺了整整五天。等到派出所终于出面把小年轻送进医院的时候,已经耽误了最佳治疗时间,小年轻的一条腿已经彻底坏死。为了替小年轻讨个公道,对派出所早已心存畏惧的米谷,终于再一次鼓起勇气跨进了派出所的大门。没想到,这一次,米谷不仅没有能够为丈夫讨到公道,反而又一次无辜地遭到了警察刘奎的性侵:“刘奎好像没有看到米谷流泪,他做得很欢,像开火车。/‘你说,我们的所长是我的姐夫还会向着你?向着你岂不糟了?’/刘奎对米谷说得倒是实话,他说米谷你要是个明白人你就不要来了,你来了我姐夫也不会给你钱,所里还没有钱呢。上个月的奖金还没下发呢?你是个什么人,你自己是不是不知道?你来了也不会有好果子吃,你要是想干,以后就和我一个人干好了,不要和别人干。/做完了事,刘奎把衣服穿好,想了想,给了米谷一百块钱。”

刘奎是谁?刘奎首先当然是一个道德品质特别败坏的个体,但与此同时,他却更是一个拥有警察身份的公务人员。特定的警察身份,再加上他身后的派出所,在王祥夫的《米谷》中,毫无疑问可以被看作是权力乃至于现行社会体制的一种象征和隐喻。作为一名小小的警察,刘奎之所以能够肆无忌惮地强奸米谷,殴打小年轻,其根本原因正在于他得到了公权力的强力庇护,又或者,这警察刘奎本身,就可以被看作是公权力的一种化身的缘故。这一方面,小说中有两个细节不容忽视。一个是,在无故被打并丢失了一条腿的小年轻要去找派出所或者市长讨个公道的时候,米谷反复用来阻止他的一句话,就是:“因为他们都是警察。”那问题在于,米谷为什么要翻来覆去地重复强调这一点呢?在我看来,正是米谷的这种反复强调本身,赋予了“警察”这一名词作为公权力与社会体制象征的一种普遍内涵。另一个耐人寻味的细节,就是派出所那位姓左的老警察,曾经数次询问米谷,刘奎在派出所的时候专门把她叫到后边去做了什么。面对老警察的一再询问,米谷的反应却是令人失望的三缄其口。问题显然在于,眼看着有了伸冤的机会,米谷为什么还不一吐为快呢?细细想来,具体的原因或许有二。其一,是警察刘奎在数度实施强奸行为时对米谷的恶意恐吓,再加上小年轻无端被打后白白丢掉一条腿的残酷现实。王祥夫在《米谷》中描写了米谷的三次被迫卖身,第一次,是为了筹钱把被抢夺的福官找回家。第二次,既为了弟弟交学费,更为了给小年轻缴纳疗治腿伤的住院费。第三次,则是在假酒案发生后,为了彻底挽救小年轻的生命。正可谓事实大于雄辩,所有这些残酷遭遇叠加在一起,遂使得米谷不敢轻易相信任何一个人的许诺。其二,也就在姓左的老警察不断找米谷问话调查的同时,也有警察刘奎的四名同党来找过米谷。这些人,一方面对米谷进行肆意的话语侮辱,另一方面却也更以当初福官的被抢夺而相威胁:“这四个人已很愤怒了,让米谷心惊胆跳的是,他们说如果米谷敢在派出所乱说话,到时候受报应的将是米谷的另外两个孩子,那就是长头和狗屎,他们已经知道福官的故事了。其中的一个人最后对米谷说:‘你要是不想受报应你就别乱说话!福官就是样子。”福官的被抢夺,一直是身为母亲的米谷无法摆脱的心头之恨,是其内心深处一个不可能缓释的情结。一旦警察刘奎的同党以她的孩子相威胁,那米谷最后的无奈屈服,也就自是顺理成章的事情。归根到底,积弱积贫的米谷和小年轻他们,所面对的,其实并不仅仅只是作为个体的刘奎,而是身为国家机器化身的警察刘奎。当米谷与小年轻他们试图与这样一套强大无比的国家机器有所对抗的时候,等待他们的,恐怕就只能是万劫不复的人生深渊了。事实上,受到国家机器强力庇护的,也绝不仅仅只是警察刘奎,即使是那位以资本化身出现的饭店老板,其背后也一样存在着国家机器的强力支撑。这一方面,一个耐人寻味的细节就是,就在假酒案事发后不久,曾经一度被迫失踪的饭店老板却毫发无损地再次出现在了城里:“饭店老板在这个春天又重新出现了,他把他的饭店扩大了一下……”明明与假酒案紧密相关,但饭店老板却不仅没有受到相应的惩罚,不仅继续逍遥法外,而且还在进一步地扩大再生产。这种情形的出现,就强有力地说明着饭店老板与社会体制之间可谓是沆瀣一气的合谋关系的存在。

由以上的分析不难看出,作为米谷与小年轻人生悲剧的制造者,一方面,饭店老板可以被看作资本的代表,警察刘奎则是权力的象征,但在另一方面,资本和权力,却又往往会处于某种合谋的状态,这一点,在饭店老板的身上体现的特别明显。总而言之,正是资本与权力的联手,制造着这人世间一幕又一幕类似于米谷和小年轻这样的人生悲剧。能够以极大的勇气把这一切真切地书写表现出来,王祥夫的《米谷》这部篇幅不大的长篇小说,无论如何都称得上是一部具有强烈现实批判精神的批判现实主义力作。这里,需要特别强调的一点是,为了更好地强化传达悲剧的况味,王祥夫通篇都在采用一种不断地重复延宕或者叫做复沓的艺术表现手法。这种表现手法,从表面上看起来,似乎特别显得啰哩啰嗦,仿佛作家干脆就不懂得究竟何为简洁一般。但其实,通过复沓这种方式,王祥夫一方面是在强化表达着人物的某种苦难处境,另一方面却也试图通过个别语词的变换,真切揭示人物心态的微妙变化。比如,在描写米谷刚刚开始被迫卖身的时候,作家曾经这样几次描写小年轻的神态与话语:“小年轻脸红红地低声问这个人:/‘妈的,你是做一次还是两次?’”“小年轻脸已经不再红了,他低声问这两个人:/‘妈的!你们是每人做一次还是?’”“小年轻笑了笑,低声问这个人:/‘你又来了,你这可是第五次了,你可是尝到甜头了。’”从一开始的脸红,到后来的不再脸红,再到后来的笑了笑,说明小年轻已经从抗拒到慢慢地接受了妻子米谷被迫卖身这一事实。但从语气和标点符号的变化上,我们却又可以隐隐约约地感觉到小年轻某种恼怒情绪的悄然生成。再比如,那个姓左的老警察把米谷喊去询问关于刘奎的事:“‘刘奎把你叫到后边做什么了?’/那个姓左的老警察先让米谷坐下,他对米谷说你不要怕,你把话都说出来。/米谷没说,米谷摇摇头。”同样的意思,王祥夫用差不多同样的话语方式,先后重复了四次。之所以要做这样处理,实际上就是要借此而揭示米谷内心世界里激烈的自我矛盾冲突。对于米谷这样的受害者来说,在这个时刻,说还是不说,很可能是如同哈姆莱特王子“生存还是毁灭”一样沉重的思考命题。当然了,正如你已经看到的,经历了这样一番激烈的思想斗争之后,米谷的选择却还是不说,还是三缄其口。不说,不是说米谷不会说,或者不想说,而是现实境况根本就不允许她说。

更为严重的问题在于,即使米谷为了挽救丈夫小年轻的生命,已经第三次被迫出卖自身的尊严去卖身,也没有能够换回一个身体健康的小年轻来。经过一番努力,虽然小年轻的生命被勉强保住了,但却彻底成了一个废人:“小年轻再次从医院里出来时其实已经是个废人,他神志有时候清楚,有时候糊涂,最最让米谷觉得害怕的是小年轻会突然晕倒,晕倒之后又是抽搐又是吐白沫子,有时候还会把自己的舌头咬破。”如此一种不堪的情形,让与他一直相依为命的米谷不忍目睹。终于,在同样经历了一番激烈的思想斗争之后,其实一直心存善良的米谷亲自动手,用医院白一大大夫提供的针剂和针管,彻底终结了小年轻的生命。然而,亲手终结了小年轻生命的米谷,绝对想不到自己竟然会因此而成为一名杀人犯,而最终锒铛入狱。

小说的最后一节,年迈的米谷的爹带着长头和狗屎两个孩子,来监狱看望米谷。长头一连问了米谷好几声:“‘娘你为什么要杀我爹?’/‘娘你为什么要杀我爹?’/‘娘你为什么要杀我爹?’”面对来自于长头的诘问,米谷实在不知道该怎么回答:“许多人都听到了米谷的哭声,但米谷的哭声已经不再尖利。而是有几分沙哑,像秋天的风吹过了干枯了的玉米地,她隔着那道铁栅栏死死地抓着长头和狗屎的手,把哭声送到了很远很远的地方。”是啊,你让已经受尽人世凌辱饱经沧桑的米谷怎么回答呢?很大程度上,王祥夫的《米谷》这一部长篇小说的写作,其实就是在形象无比地回答着长头的一连串诘问。

行文至此,我们也不妨具体结合《米谷》这一文本,把王祥夫所归属于其中的底层叙事,与中国现代文学史上曾经广有影响的左翼叙事稍加比较。这两个生成于不同社会语境,接受着不同思想文化思潮影响的写作潮流,最起码在思想内涵的层面上可谓有同有异。相同处在于,二者都不仅以底层民众为主要表现对象,而且还都把自己的人道悲悯思想聚焦在了广大底层民众的苦难生活之上。不同处在于,在此前的那些左翼叙事作品中,那些饱受苦难折磨的底层民众最起码还存有着某种有可能改变不合理现实的“革命”想象,但到了新世纪以来如同《米谷》这样的底层叙事作品中,米谷与小年轻他们就连此种最起码的“革命”想象的可能性也都完全被堵死了。设身处地地想一想,对于米谷和小年轻们来说,既没有一个反叛后可供容身的“水泊梁山”,也没有“革命”的想象存在,那么,除了窒息之外,你的确很难想象得出这些底层小人物未来的出路究竟何在。到最后,走投无路彻底绝望的米谷,只好把自己变身为一个万般无奈的杀人犯了。

也因此,王祥夫这部旨在真切呈现米谷这样一位被侮辱与被损害者的人生悲剧的长篇小说,实际上是一部读来令人痛彻心扉的甚至会令人窒息的批判现实主义力作。

“许多时候甚至是时时刻刻,我都觉得自己是被溺在混浊的深水里,喘不过气来而且将要被窒息。我问我自己到底身在何处?那混浊的水已经漫过了我所能看到的一切物体和我的心灵,我觉得我只能用尽浑身的力量,往上浮往上浮而不是游动,游动的姿态是美丽的,有浪花和速度,而我只能是浮,以极其丑陋的姿态从深水里浮出水面喘一口气。然后继续我的沉沦,我,或是我们,在我或是我们的周围,起码是大部分人无时无刻地在沉沦着,挣扎着,沉下去,浮上来,沉下去,再浮上来,这种沉沉浮浮组成了我们庸常的日子,或者可以说是生活。沉下去,浮上来,沉下去,再浮上来,已经成为我们庸常生活的常态。”王祥夫在小说后记里写下这样一大段沉痛的话语,或可有助于我们对他这部作品作更深的理解。