政府政策如何未能有效激励企业创新:从科技补贴的定量分析谈起

封凯栋,姜子莹

(北京大学 政府管理学院,北京 100871)

一、导言:重提“政府工业管理能力”

利用定量方法来研究制度性因素,如“所有制”和“政治关联”等,对企业获取政府科技补贴的影响,或者研究科技补贴对企业创新活动的影响,是近年来产业政策研究的热点。为理解政府是否能有效地激励企业创新,学者们利用不同的数据源、针对不同的企业群体做了大量的分析工作,并为学术界提供了有价值的讨论。但我们是否忽视了真正重要的问题?政府的科技补贴是由哪些部门、通过何种方式来发放的?政府相关部门对得到补贴的企业有实质性意义的检查手段有哪些?这些真实的政企互动的情形在近年的研究中往往被忽视。

借用政治学和社会学中关于国家建制力概念的逻辑[1],政府有效影响工业企业以贯彻自身政策的能力,或简称政府工业管理能力,首先来源于政府理解企业活动,与社会形成协商机制的能力;而这种能力只有在实践中通过不断的经验累积,以有效地培养专业知识才能形成[2]。在对日本模式的研究中,Okimoto就特别强调通产省和企业之间的“中间组织”;“中间组织”指的是通产省官员长期通过与国有企业、国有事业单位与非营利组织的正式联系来为政策的实施进行协商,也指官员们通过与私人企业的管理者建立个人联系而形成频繁的信息交流机制[3]。政府管理工业的能力同样需要组织通过长期、持续的经验积累来获得[4]。如果在政府科技政策实施过程中政企互动的广度和深度不足,那么对于政府而言,企业的创新活动和创新过程就更接近于一个“不可见(invisible)”的对象,政策执行者就更倾向于采用他们易于掌握、易于度量的“可见(visible)”的指标[5]。这个过程反过来会持续弱化政府管理工业的能力,相应的政策实践也就难以起到有效激励企业的目的。

通过研究真实的政企互动机制来理解“政府在理解工业过程的基础上,有效激励企业推动技术进步”这一话题在中国的产业政策与创新政策研究中并不新鲜。20世纪60—80年代,韩俊峯[6]、季崇威和戎文佐[7]就曾经在电力产业层面和宏观工业管理体制层面上讨论了这一问题。2000年之后,路风和封凯栋[8]、路风[9]对汽车工业、飞机工业的研究则强调了政府对工业过程理解的错位导致了其产业政策的失败。而政府之所以丧失了工业知识,正是因为其丧失了学习过程得以开展的基础,即政府主管部门与工业企业之间有实质性的互动联系[10]。但在最近的10~20年中,产业政策与创新政策研究领域的主流学者们却并未把此类问题作为核心研究对象。

在中国,关于“政府工业管理能力”的研究尤为重要。从计划经济转向市场经济的改革过程中,政府通过中央部委(如经委、经贸委和各工业主管部委)直接配置资源的模式被逐渐改革。但政府行为的边界应当在哪里,政府的政策措施和资源投放是否有足够的能力作为支持?这些问题都值得深入讨论。政府能力是政府自我约束的前提,因为只有当政府能够有效地在行动中贯彻自身的目标,才能从理论上避免弱能力政府为了推行政策而滥用资源或强制力的可能。

作为重新阐释“政府工业管理能力”的尝试,本文并不可能完全解释以上问题。相反,本文更关注于揭示研究问题本身的价值。本文将以政治关联、科技补贴和企业创新投资的关系为例,向读者展示“政府工业管理能力”的重要性。为此,本文第二部分综述近年来学者们对政治关联、科技补贴和企业研发投入的定量分析研究;第三部分则采用目前流行的做法,对计算机、通信和其他电子设备制造业上市企业数据做定量分析,但重点在于展现问题,即政治关联并未给上市公司带来更多的政府科技补贴,科技补贴虽然与企业过去的研发投入有正相关关系,但并不能促进企业未来的研发投入;第四部分则依托政策文本分析和质性访谈来尝试对这些现象给出一个初步的解释,说明定量分析的结果不在于数据的选择,而在于中国政企互动机制的逻辑使得目前的科技补贴既不可能与政治关联搭上明显的关系,又难以有效地促进企业长期的创新投资。

本文所考察的科技补贴只是政府产业政策和创新政策的一部分。政府还有非常设性政策手段,后者在驱动经济的创新与转型方面同样扮演了重要的角色。

本文并不涉及对非常设性政策手段的评价,但本文相信,相应领域的政府能力建设同样也应该符合本文所强调的、基于长期政企互动机制的逻辑。

本文的数据来源如下:文章第三部分的上市公司数据主要来源于CSMAR数据库和Wind数据库,第四部分的政策文本数据主要来源于中央各部委公布的政策文件,第五部分的讨论内容则部分来源于作者在吉林、河南和江苏等地与具体相关政策执行者(政府官员)和企业的访谈。

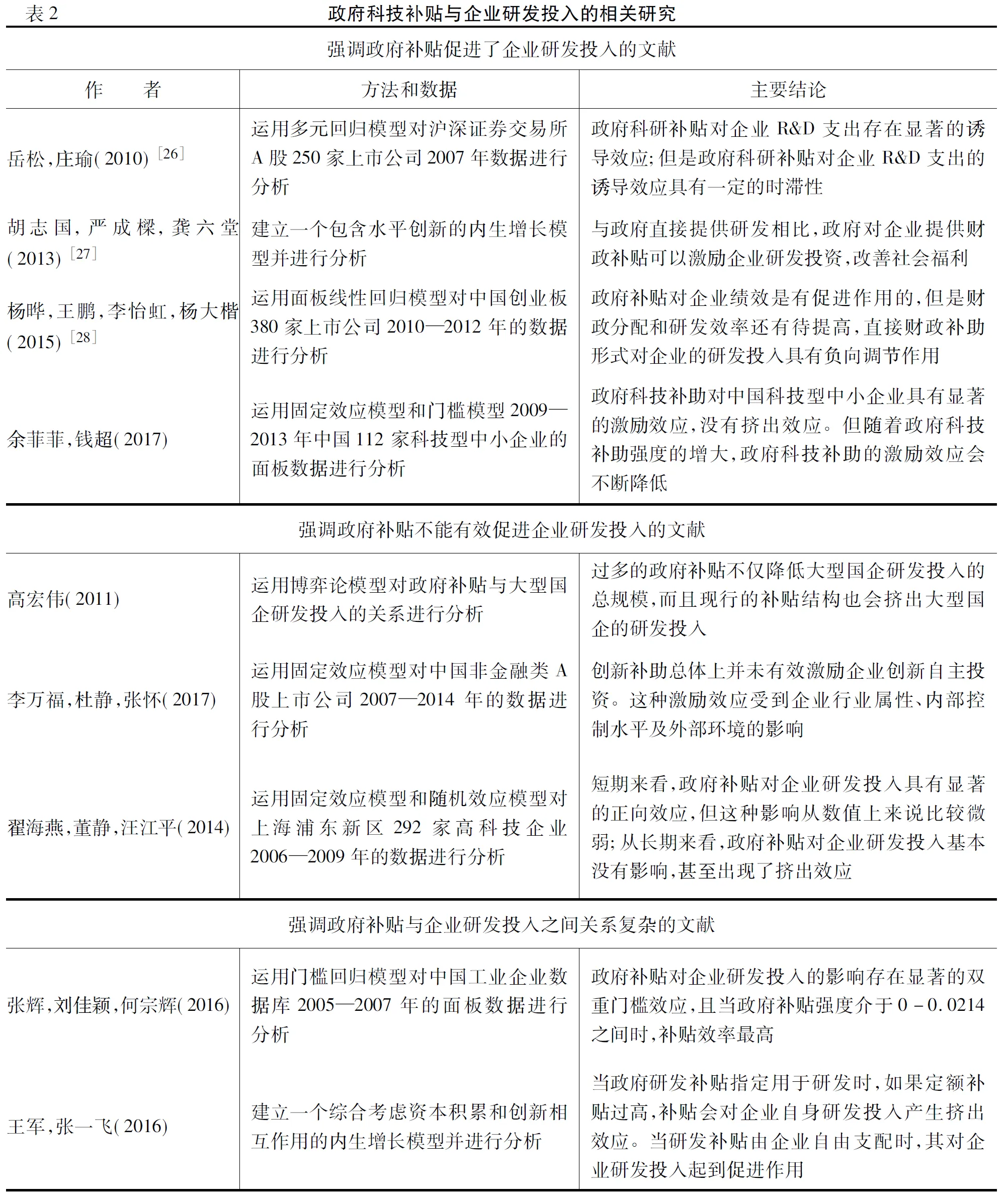

二、繁荣的创新政策研究

近年来,关于制度性因素(如“政治关联”“所有制关系”等)、科技补贴以及企业研发投入的文献有很多。学者们利用不同的数据、不同的分析模型得出各异的结论。本文从主要的中英文期刊中选择近年来以中国企业为实证研究对象的、有代表性的文献,以列表的方式进行综述。

在对政治关联的研究中,现有的绝大多数文献都把政治关联当作是同质的。但这一假设在实践中很难得到支持,即政企关系往往因为与企业家存在长期关系的部门不同而产生不同的影响;这种政治关联的差异性自然会影响企业获得政府各类科技补贴的可能性。同时,关系性质和企业行为之间存在互动,关系性质有可能是管理者经营企业绩效好的结果(尤其是企业家的人大或政协代表身份),这就意味着不同的关系性质背后其实是不同属性、不同类别的企业。

在关于政府科技补贴对企业研发投入影响的研究中,学者们大多假设政府是一个整体性的行动者。但是,政府是由不同部门组成的,政府补贴政策也是由不同部门制定和执行的,在实践中往往遵循不同的逻辑,会产生不同的效果。同时,已有文献中也很少针对定量分析结果做机制性的分析,即分析为什么政府补贴起到了激励作用或者未能有效发挥作用。

三、关于政治关联、科技补贴和企业创新投资的定量分析

本文以国民经济行业分类中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”中国上市企业为研究对象,以2010—2015年的数据为样本,共有159家企业927条非均衡的面板数据。

(一)数据概貌

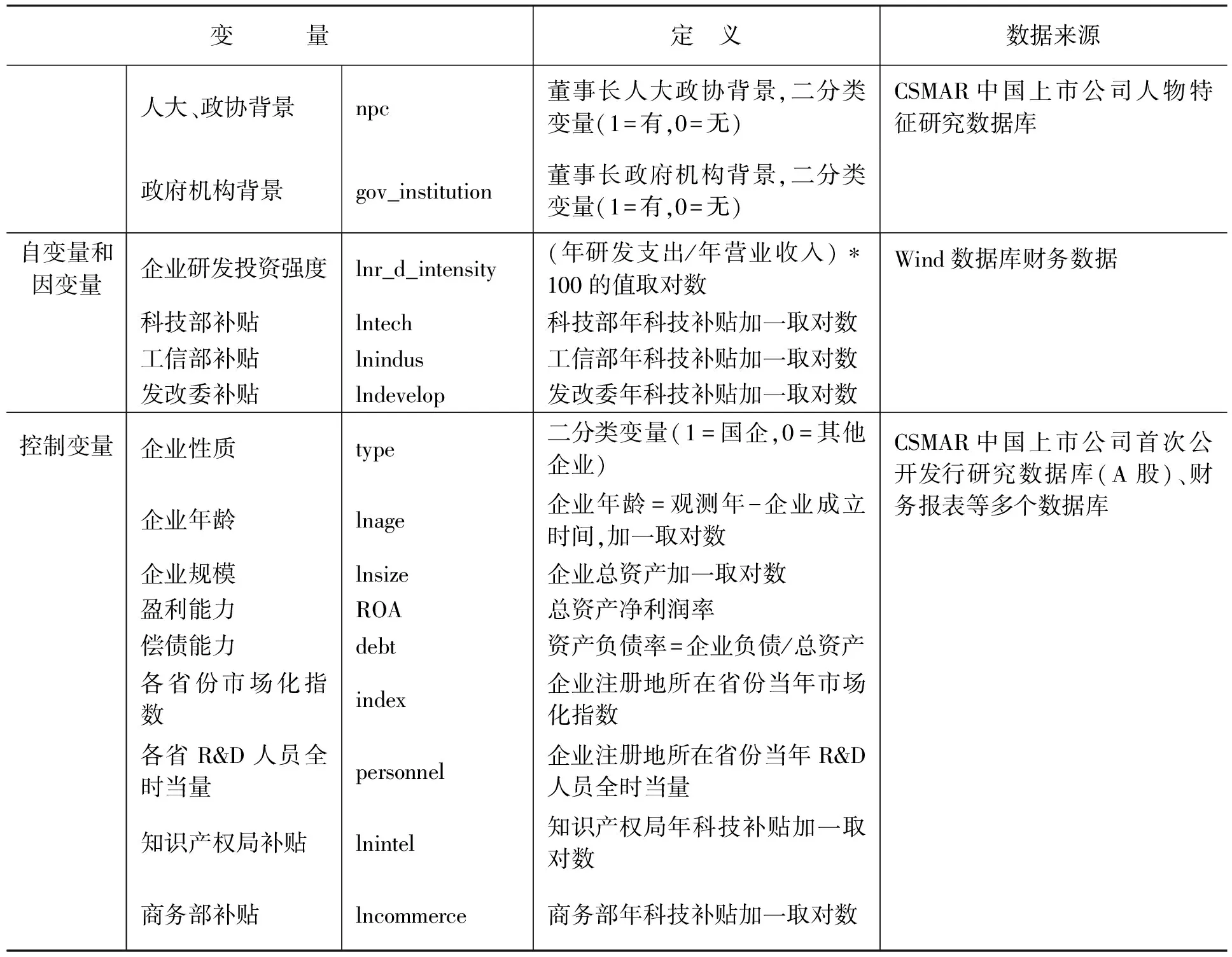

本文的变量定义汇总表如下:

(见下页表3)

表3 变量定义汇总表

1.基于政府科技补贴的模型

部门(科技部、发改委、工信部)补贴=β0+β1*政治关联+β2*研发投资强度+β3*控制变量+u1

本文根据以上模式,针对三部门分别设置了三个模型。控制变量都包括企业性质、企业年龄、企业规模、盈利能力、偿债能力、各省份市场化指数、各省R&D人员全时当量。面板数据模型分为混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型三种形式。固定效应模型的估计主要基于组内差异,即一个个体在不同时间的差异,在本研究中表现为一个企业在不同年度的差异。随机效应模型的估计主要基于组间差异,即不同个体在同一时间的差异,在本研究中表现为不同企业在同一年度的差异。混合效应模型综合考察了两种情况。本文想同时考察组间差异和组内差异,所以选择混合效应模型。

2.基于企业研发投资强度的模型

企业研发投资强度=β0+β1*政治关联+β2*各部门科技补贴+β3*控制变量+u1

控制变量包括企业性质、企业年龄、企业规模、盈利能力、偿债能力、各省份市场化指数、各省R&D人员全时当量、知识产权局补贴、商务部补贴。与政府科技补贴的模型选择原因类似,本文采用面板数据混合效应模型。

(二)描述统计

从企业研发投资强度来看,样本均值为6.95,表示就平均情况而言,研发投入占该年度企业营业收入的比重为6.95%。标准差为7.18,说明不同企业研发投资强度的差异也很大,最小值为0.03,说明所有企业都有研发投入。从各部门补贴来看,样本企业从科技部、工信部和发改委所获得补贴的平均值为484.92万元、565.15万元和448.19万元,标准差为2315.95、4567.907和1622.88,意味着不同企业获得的各部委补贴差异巨大。

表4 变量的描述性统计分析

(三)回归分析

首先,本文分别以科技部、工信部和发改委三个部门的科技补贴作为因变量,探索政府科技补贴获得的影响因素,特别关注两种政治关联以及企业研发投入对于科技补贴获得的作用。其次,本文以企业研发投资强度为因变量,考察两种政治关联以及各部门科技补贴对企业研发投入的激励作用。

1.以部门科技补贴为因变量

本文基于河道行洪能力复核的防洪工程施工进行设计,通过实验验证基于河道行洪能力复核的防洪工程施工技术的可行性。

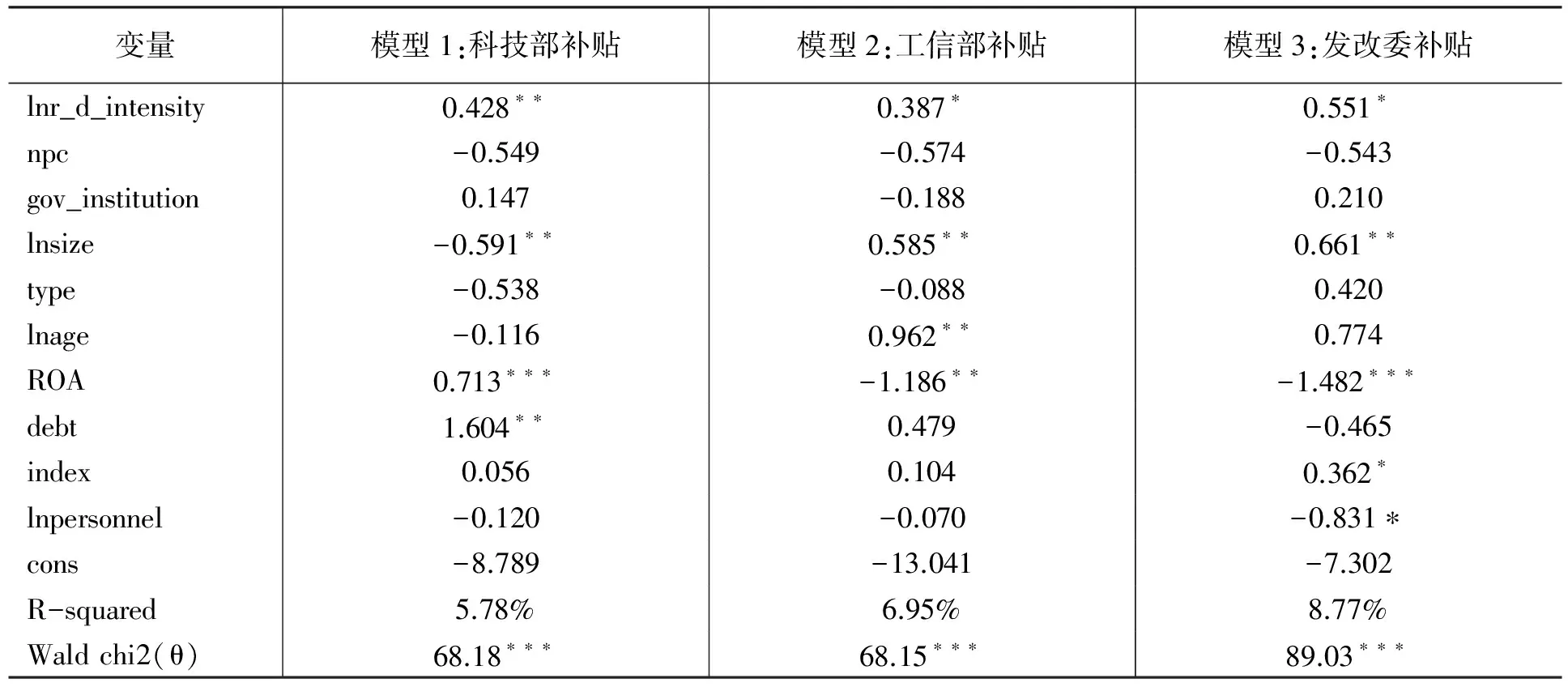

在以部门科技补贴为因变量的回归分析中,本文设置了3个模型:模型1以科技部补贴为因变量,模型2以工信部补贴为因变量,模型3以发改委补贴为因变量。回归结果如下页表5。

在三个模型中,卡方检验结果显著,说明模型在整体上成立。三个模型的研发投资强度都显著,说明研发投资强度对三个部门的补贴都会起到正向影响(p=0.008<0.01,p=0.030<0.05,p=0.018<0.05),研发投资强度越大,各部门的科技补贴越多。企业研发投资强度每增加1%,科技部补贴增加42.8%(b=0.428)。企业研发投资强度每增加1%,工信部补贴增加38.7%(b=0.387)。企业研发投资强度每增加1%,发改委补贴增加55.1%(b=0.551)。同时,三个模型中人大、政协背景和政府机构背景都不显著,说明企业是否有政治关联(包括政府机构背景和人大、政协背景两种情况)与政府科技补贴无关。总体上而言,研发投资强度越大的企业获得的政府科技补贴越多,而政治关联对政府科技补贴没有显著影响。

2.以企业研发投资为因变量

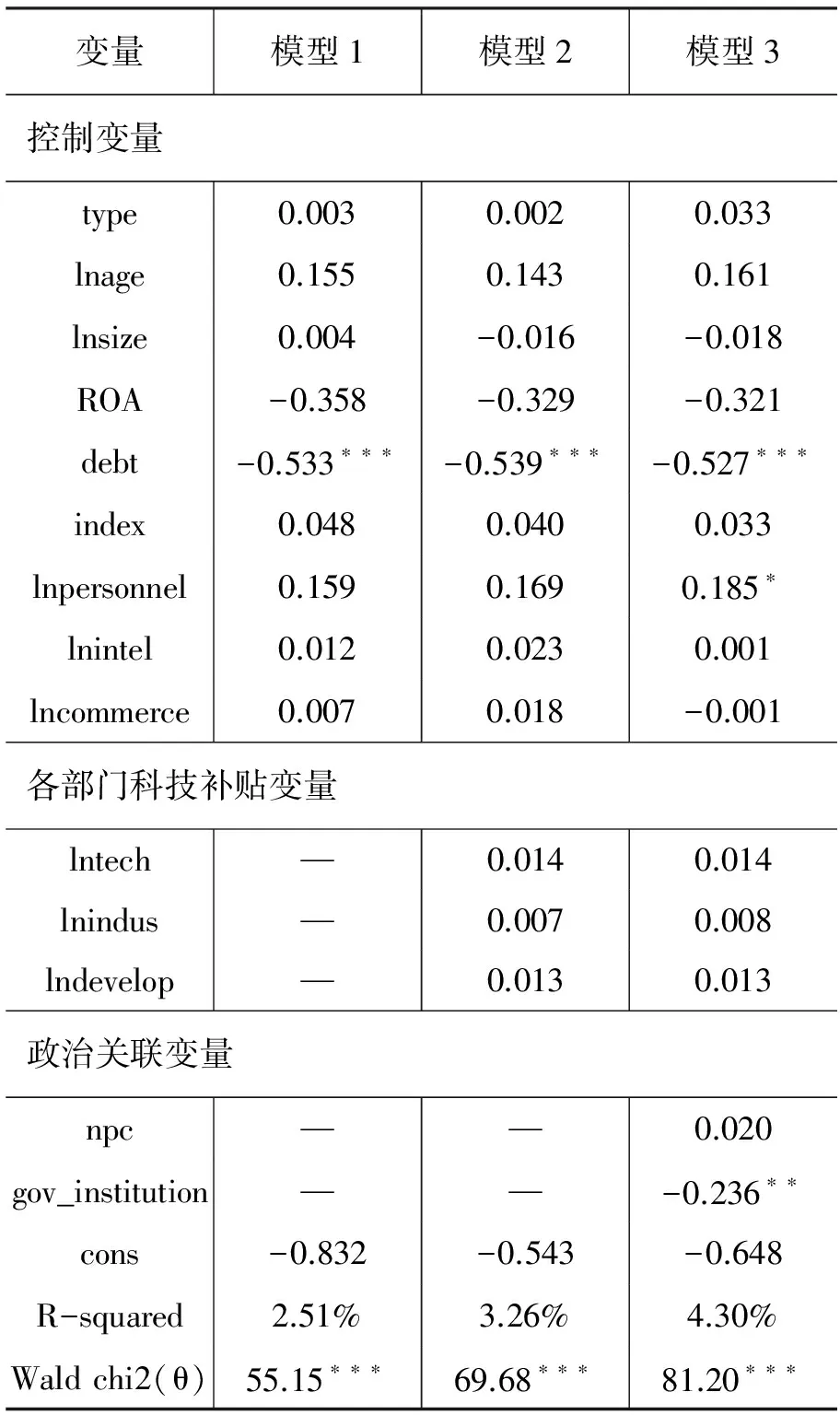

在以企业研发投资强度为因变量的回归分析中,本文设置了3个模型:模型1为只包含控制变量的模型,模型2在模型1的基础上加入了三个部门的科技补贴,模型3在模型2的基础上加入了两个政治关联变量。回归结果如下页表6。

表5 各部门科技补贴的回归分析

注:报告数值b为回归系数;显著性水平:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05

表6以企业研发投资强度为因变量的回归分析

变量模型1模型2模型3控制变量type0.0030.0020.033lnage0.1550.1430.161lnsize0.004-0.016-0.018ROA-0.358-0.329-0.321debt-0.533∗∗∗-0.539∗∗∗-0.527∗∗∗index0.0480.0400.033lnpersonnel0.1590.1690.185∗lnintel0.0120.0230.001lncommerce0.0070.018-0.001各部门科技补贴变量lntech—0.0140.014lnindus—0.0070.008lndevelop—0.0130.013政治关联变量npc——0.020gov_institution——-0.236∗∗cons-0.832-0.543-0.648R-squared2.51%3.26%4.30%Waldchi2(θ)55.15∗∗∗69.68∗∗∗81.20∗∗∗

注:报告数值b为回归系数;显著性水平:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05

从模型1到模型2,R-squared有所增加,说明模型整体解释力有所改善。卡方检验结果显著,说明模型在整体上成立。lntech,lnindus,lndevelop的回归系数都不显著(p=0.052>0.05,p=0.302>0.05,p=0.140>0.05),说明科技部补贴、工信部补贴和发改委补贴对企业研发投资强度都没有显著影响。

从模型2到模型3,加入了政治关联变量后,R-squared有所增加,说明模型整体解释力有所改善。卡方检验结果显著,说明模型在整体上成立。由回归系数可知,有无人大、政协背景对企业研发投资强度没有显著影响(p=0.730>0.05)。有政府机构背景的企业与没有政府机构背景联的企业相比,研发投资强度少0.24个单位(b=-0.24,p=0.010<0.05)。说明政治关联会对企业技术研发产生负向影响,与无政治关联的企业相比,有政治关联的企业研发投资强度更低。而且科技部补贴、工信部补贴和发改委补贴仍然不显著(p=0.051>0.05,p=0.255>0.05,p=0.136>0.05),这再次说明科技部补贴、工信部补贴和发改委补贴对企业研发投资强度都没有显著影响。

四、为什么政府补贴未能有效激励企业创新投资

为何政府关联不能对企业获得科技补贴产生正面的影响?为何政府的科技补贴未能如同政策设定的那样对企业的创新投入产生影响?要回答这两个问题,我们首先要了解政府科技补贴的执行机制。

在政策执行中,负责所有权和政治关联的部门与负责科技补贴部门间存在区隔性显著,少有实质性联动。原因在于:首先,政府部门间并不存在横向协同的机制,甚至在同一部委(局)内负责不同业务的部门之间缺少常态化的协作机制;其次,其他强势部门具有为企业提供优惠条件的政策工具(如土地、贷款),因而缺少与科技补贴执行部门保持紧密协作的动机;第三,大量的科技补贴都规定了明文公示的量化条件,这减少了部门之间协作的空间。

一方面,在科技补贴执行中,门槛式的申请和审查条件扮演了核心角色。这减少了人为选择、人为干预的空间,使得“所有制”和“政治关联”等制度性因素难以对企业获得科技补贴造成显著的影响,降低了政府根据非技术性因素而“挑选赢家”的可能,这无疑是重要的进步。但另一方面,这也使得政策执行者事实上并没有动机与机制去认识和理解企业的创新过程,从而降低了政府理解和管理工业创新过程的能力。

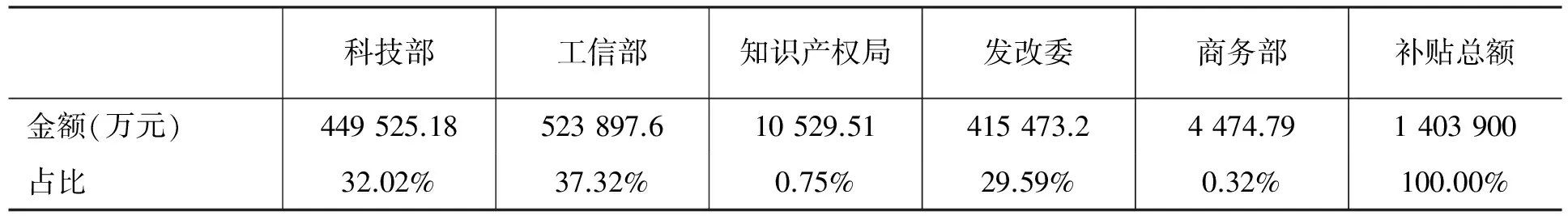

表8以2012年为例,呈现了工信部、发改委和科技部提供的科技补贴的种类及其资金分布情况。在不包括以“高新技术企业税收优惠”和“企业研发费用税前扣除”这两项非预算性项目(由国税总局按照企业研发费用实际发生额抵扣企业所得税)的情况下,资格类科技补贴政策就在三部委所提供的补贴中占据了将近一半的份额。如果纳入高新企业优惠和企业研发费用税前扣除两项,资格类补贴金额无疑将占据科技补贴总额当中最主要的份额。

表7 159家企业政府科技补贴的来源结构

资料来源:表格中的数据由作者在根据样本企业研发补贴资金的内容描述进行政策文本判别的基础上,进行分部门归类加总得到

表8 科技部、工信部、发改委2012年科技补贴政策资金分布情况表 单位:亿元

数据来源于科技部、工信部、发改委官网上公示的2012年度部门决算以及《国家科技计划年度报告(2012)》,笔者通过查看2010—2015年部门决算和年度报告后发现各年度资金分布状况类似,所以仅以2012年为例进行展示

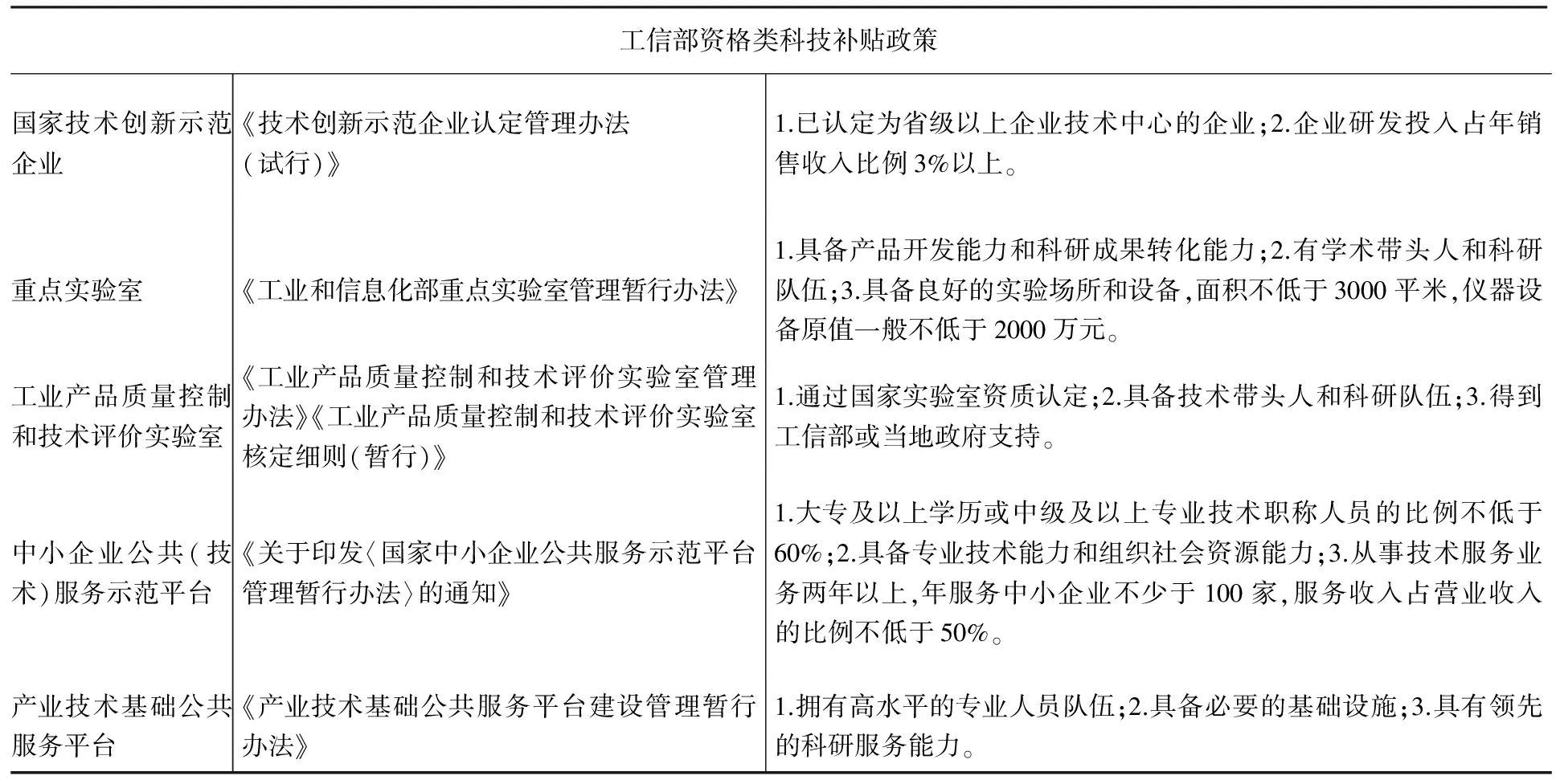

本文在表9(见文后)按照资格类和项目类两大类别,列出了三部委主要科技补贴政策的审核条件和预算资金分布。其中,资格类科技补贴的政策优惠对象是通过部委资格认证的企业、中心(或实验室、平台)、开发区(或产业园、基地)和产品;而项目类科技补贴策的优惠对象主要是与技术改造与技术发展有关的一系列工程项目。

通过对2010—2015年间所有涉及科技补贴的政策文件和执行管理方案的文本分析,笔者发现三部委资格类补贴政策的审查条件主要根据明文规定的门槛性条件;项目类政策中的主体是科技部和工信部的重大科技专项项目,而该项目事实上把申请条件放在了资格类(如高新技术企业资格)政策之上,除此之外,又缺乏实质上有效的审核措施,由此其审核机制在实践上也是“门槛性”的。

(一)资格类政策

资格类政策在文本上明确地对企业的研发投入设置了门槛条件,一旦达到门槛条件,企业即可申请资格以获得相应的政策优惠。因为企业达标后,除定期复查外,并无政策对企业后续的研发活动进行过程式的检查,因此大量企业在获得资格后,就不再有动机来继续提高研发强度。比如在高新技术企业认定方面,《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火字[2008]362号)和《高新技术企业认定管理办法》(国科发火字[2008]172号)两份文件中就规定销售收入总额小于5 000万元、在5 000万~20 000万元间、大于20 000万元的企业研究开发费用总额占销售收入总额的比例分别不低于6%、4%和3%。这些条件对已达到门槛条件的企业没有持续的动态的激励作用。

在政策实践中,资格类政策的执行已经被高度标准化。在各地甚至已经出现专业的财会审计类服务公司,只要企业缴纳一定的费用(省高新区内此类公司所提供的需求一般是8万元),财会审计类服务公司就能够为企业完成全套申报材料的准备,甚至还会向企业提供关于研发投入和技术类人员如何归项、如何核算等“业务指导”。而对于基层政策执行者而言,除接受申请企业的文书材料外,主要工作就是对企业相应的文书和资料进行审查,而并不会涉及创新活动的机制性、过程性内容;政策执行人员既不会深入考察企业的产品、生产手段和研发项目,也不会对企业后续的创新投入、创新过程作跟踪性的了解。简言之,政企互动的广度和深度极其有限,而且主要聚焦于企业申请文书中相应的各项指标。

(二)项目类政策

在中央政府层面,项目类政策不会事先列出明确的申请条件细则,其主旨是让政策能更好地适应特定的产业和技术情景。但在实践中,项目类政策的执行在很大程度上依然是“门槛式”的,同时也缺乏有效的过程性审查和事后跟踪机制。

首先,为了简化对申请者的资质审查,一线的政策执行者往往会利用资格类政策的“资质”作为筛选申请企业的条件和排序依据,因为这样做可以使申请者数量迅速下降到政策执行者处理能力可以应对的范围内。

除了资格外,项目类政策还有从申报到验收的流程:部委发布指南并建立考核指标体系→申请企业提交申请→部委组织专家立项论证→部委委托中介机构或组织专家对项目预算进行评审→部委提出补贴预算方案签订任务书→项目实施(部委不参与)→组织验收并公示结果→经费拨付。

虽然从理论上说,项目类政策的执行具有更多关于企业立项细节的审查,但由于各层上级政府缺少足够的人手和产业知识,具体的立项论证、预算评审和项目验收环节都交给一线的政策执行部门。而正由于从立项到评审、验收事实上都由同一执行部门操作,所以执行者出于自身规避追责的考虑,在验收环节有极大的动机通过自己组织并审核的项目;由于注意力的局限和风险厌恶倾向的原因,政策执行者更倾向于选择满足资质要求、经济实力雄厚且长期与本部门关系紧密的企业。以上种种因素导致了在项目类补贴政策的执行中,政策执行者对企业的选择依然主要是“资格类”的(无论是正式的政策资质,还是对企业关于经济实力和长期关系方面的考量),而对创新所开展的机制性、过程性监管在大量例子中并未有效地发挥作用。

由此,不论是资格类政策的文本门槛,还是项目类政策的实践门槛,都只是对企业在研发投入方面已有状况和成果的确认,并未形成对企业事后研发投入的有效激励。

五、结论:重新把“政府工业管理能力”概念带回来

面对近年繁荣的创新政策定量研究,本文同样以政治关联、科技补贴和企业创新投资之间的关系为例,通过对2010—2015年计算机、通信和其他电子设备制造业的上市企业的定量分析来展示值得深思的问题。本文强调,打开政府系统这个理论黑箱,深入理解真实的政企互动机制,是我们认识为何制度性因素未能对企业获取科技补贴、对企业加大创新力度形成促进的关键。我们研究的重点应当更多地放到分析政企真实互动的机制和探索政府工业管理能力的构建过程上。

正如文章开头提到的,本文所论及的只是中国政府产业政策和创新政策的一种类型。还有更多非常设性政策手段被政策决策者发展起来,有的政策手段甚至不会被冠以“创新”或者“科技”的名目,但它们也有效地撬动了中国经济的创新与转型。同时,政府工业知识的来源也可以是多样化的,它既有可能通过众多分权化的政府机构与产业部门的互动接触而获取(如美国模式),也有可能通过人员之间的流动和长期信息流通来塑造(如日本模式);但在多样化的政策和政策模式背后,政府能力构建的逻辑应当是一致的,即政府需要开辟有足够广度和深度的政企互动界面,通过持续的组织学习来构建能力。

在讨论中国政府的产业政策与创新政策时,把政府能力问题置于研究的核心尤为重要。政府的能力问题首先是机制问题。与人们对中国模式是“大政府”的想象不同,相比其庞大的经济体量,中国政府基层的人力和信息处理能力都明显不足,这一点早已被朱光磊等学者所揭示。在经济领域,当一线政策执行者在面临少则数百,多则数十万、甚至上百万的市场主体时,人力的短缺使得国家无法完成对社会有效的渗透;这使得更多的政策执行者采用责任规避型策略,进而使得政府的能力建设维系在一个相对较低的水平。

政府能力又决定了政府配置资源的效率。这组关系可以引申出一组对称的问题:“我们需要怎样的政府能力”以及“政府能有效地完成怎样的资源配置”,即政府行为的边界应当在何处,以及政府的能力能够支持其到达何处两个问题。对于致力于建立有效的市场机制的中国改革,这是至关重要的问题。

[1] Michael Mann,“Infrastructural Power Revisited”,StudiesinComparativeInternationalDevelopment,Vol.43,No.3,2008,pp.355-365.

[2] Dietrich and Peter Evans,“The State and Economic Transformation: Towards and Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention”, in P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol,eds.,BringingtheStateBackIn:ContemporaryandHistoricalPerspectives,Cambridge University Press, 1985,pp.44-77.

[3] Daniel Okimoto,BetweenMITIandtheMarket:JapaneseIndustrialPolicyforHighTechnology, Stanford, Calif: Stanford University Press,1989,pp.112-176.

[4] Richard R. Nelson and Sidney G. Winter,AnEvolutionaryTheoryofEconomicChange, Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press,1982.

[5] Jing Cai and Andrew Tylecote, “Corporate governance and technological dynamism of Chinese firms in mobile telecommunications: A quantitative study”,ResearchPolicy,Vol.37,No.10, 2008,pp.1790-1811.

[6] 韩俊峰:《工业管理上的一个变革》,《中国水利》1965年第9期。

[7] 季崇威、戎文佐:《怎么改革工业管理体制?》,《经济管理》1979年第6期。

[8] 路风、封凯栋:《发展我国自主知识产权汽车工业的政策选择》,北京:北京大学出版社2005年版。

[9] 路风:《运十败在中国航空工业管理体制》,《中国改革》2005年第4期。

[10] 路风、蔡莹莹:《分散的行政能力》,《中国工业报》2010年12月20日,第2版。

[11] HongbinLi,LingshengMeng and Qian Wang,“Political connections, financing and firm performance: evidence from Chinese private firms”,JournalofDevelopmentEconomics,Vol.87,No.2,2008,pp.283-299.

[12] 谢言、高山行、江旭:《外部社会联系能否提升企业自主创新?——一项基于知识创造中介效应的实证研究》,《科学学研究》2010年第5期。

[13] 王珍义、苏丽、陈璐:《中小高新技术企业政治关联与技术创新:以外部融资为中介效应》,《科学学与科学技术管理》2011年第5期。

[14] Shibin Sheng,Kevin Zheng Zhou and Julie Juan Li, “The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China”,JournalofMarketing,Vol.75,No.1,2011,pp.1-15.

[15] 孙凯:《在孵企业社会资本对资源获取和技术创新绩效的影响》,《中国软科学》2011年第8期。

[16] 罗明新:《企业政治关联影响技术创新的作用机理研究——多重理论整合的视角》,《科技管理研究》2015年第20期。

[17] 叶文平、邝先慧:《企业家政治关联、战略网络与企业创新绩效——基于上市公司面板数据的实证分析》,《科技与经济》2014年第3期。

[18] Charles J.P.Chen,Zengquan Li and Xijia Su, “Rent-Seeking Incentives, Corporate Political Connections, and the Control Structure of Private Firms: Chinese Evidence”,JournalofCorporateFinance,Vol.17,No.2,pp.29-243.

[19] Xiaoyun Chen and Jie Wu,“Do Different Guanxi Types Affect Capability Building Differently? A Contingency view”,IndustrialMarketingManagement,Vol.40,No.4,pp.581-592.

[20] 李传宪、干胜道:《政治关联、补贴收入与上市公司研发创新》,《科技进步与对策》2013年第13期。

[21] 罗明新、马钦海、胡彦斌:《政治关联与企业技术创新绩效——研发投资的中介作用研究》,《科学学研究》2013年第6期。

[22] 夏力、李舒妤:《政治关联视角下的政府补贴与民营企业技术创新》,《科技进步与对策》2013年第3期。

[23] 庞瑞、师雯雯、丁明磊:《政企关联、研发与创新绩效——基于426家创新型企业的数据》,《当代经济科学》2014年第1期。

[24] 谢家智、刘思亚、李后建:《政治关联、融资约束与企业研发投入》,《财经研究》2014 年第8期。

[25] Jing Zhang,Justin Tan and PohKamWong,“When does Investment in Political Ties Omprove Firm Performance? The Contingent Effect of Innovation Activities”,AsiaPacificJournalofManagement, Vol.32,No.2,2015,pp.363-387.

[26] 岳松、庄瑜:《政府科研补贴对上市公司R&D支出影响的实证分析》,《税务研究》2010年第8期。

[27] 胡志国、严成樑、龚六堂:《政府研发政策的经济增长效应与福利效应》,《财贸经济》2013年第9期。

[28] 杨晔、王鹏、李怡虹、杨大楷:《财政补贴对企业研发投入和绩效的影响研究——来自中国创业板上市公司的经验证据》,《财经论丛》2015年第1期。

表9 科技部、工信部、发改委“资格类”科技补贴的政策审核条件(2010—2015年)

续 表