儿童情绪研究热点知识图谱:基于2001~2015年CNKI文献的关键词共词分析

翟晓婷 陈秋珠

(陕西师范大学教育学院,西安 710062)

1 引言

情绪是心理学中重要的概念之一,它是指人对客观事物是否符合其需要的态度体验,是短暂而强烈的具有情境性的感情反应,如悲哀、愤怒、恐惧、狂喜(车文博,2001)。情绪对人类的生活具有重要作用。人类通过对自身情绪的觉察来对情绪进行恰当的调节,控制自己的情绪表达与行为,使其符合社会规范,这是其成为社会化个体的必要条件。人类通过对他人情绪的认知、理解来决定自己与他人交往时的行为,发展出同情、分享、助人等亲社会品质,有利于与他人进行良好的社会交往互动,与他人建立亲密关系。同时,近年来心理学界对于情绪,特别是儿童情绪的研究逐渐重视起来。在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)中心理学科的核心期刊以儿童并含情绪为主题进行检索得到的文献数量,2000年有4篇,而2005年之后每年的文献数都在30篇以上。学前教育界也认识到了情绪对于儿童心理健康的重要性,以学前教育研究为例,2006年以前的儿童情绪研究文献一共有9篇,而2010年至2016年的儿童情绪研究文献达到了26篇,因此儿童情绪研究就显得更加热门和重要。但近十五年儿童情绪的研究都关注了哪些方面,研究的变化趋势是什么,我们还不能非常清晰、具体地给出一个答案。

知识图谱是近年来兴起的文献分析方法,它也被称为科学知识图谱、知识域可视化或知识域映射地图,是可视化地描述人类随时间拥有的知识资源及其载体,绘制、挖掘、分析和显示科学技术知识以及它们之间的相互联系,在组织内创造知识共享的环境以促进科学技术知识的合作和深入的技术 (刘则渊,陈悦,侯海燕,2010)。它能够帮助我们对文献进行系统地梳理,发现研究热点和趋势。因此为更客观地解答上述问题,本文使用知识图谱法,选取了中国知网全文数据库 (CNKI)2001~2015年收录文献的关键词进行了内容分析,期望通过梳理出近十五年来儿童情绪研究热点的领域构成和变化,为今后的研究提供可行性建议。

2 资料来源与研究方法

2.1 资料来源

在中国知网全文数据库(CNKI)中将内容检索条件设定为“儿童”并含“情绪”与“幼儿”为主题词进行交叉检索,检索时间限定为2001~2015年,来源类别限定为核心期刊与CSSCI期刊,检索日期为2016年10月5日,共得到1318篇文献,人工剔除不符合要求的文献,最后共得到有效文献1180篇。将不同期刊来源的文献的关键词进行标准化,如将学前儿童、学龄前儿童合并为学龄前儿童。

2.2 研究工具

中国医科大学医学信息学系崔雷教授和沈阳市弘盛计算机技术有限公司开发的Bicomb共词分析软件,SPSS20。

2.3 研究进程

采用Bicomb共词分析软件对文献关键词进行分析,抽取出所有文献中高频的关键词,截取前10位关键词构成高频关键词表;建立关键词共词频矩阵;利用SPSS20对高频关键词共词矩阵进行聚类分析,绘制出聚类树图;将高频关键词相似系数矩阵导入SPSS20进行多维尺度分析,绘制出高频关键词知识图谱;将聚类分析结果和知识图谱结合起来进行内容解释和分析(郭文斌,2016)。

3 研究结果与分析

3.1 2001~2015年儿童情绪研究高频关键词构成及变化

将2001~2015年期间的文献,按照每5年一个时间段,划分为3个时间段,各时间段文献的分布量依次为:2001~2005年236篇 (2001年33篇、2002年 34篇、2003年34篇、2004年52篇、2005年 83篇)、2006年~2010年 406篇 (2006年 74篇、2007年 85篇、2008年 64篇、2009年 93篇、2010年 90篇)、2011~2015年538篇(2011年99篇、2012年99篇、2013年103篇、2014年122篇、2015年115篇)。

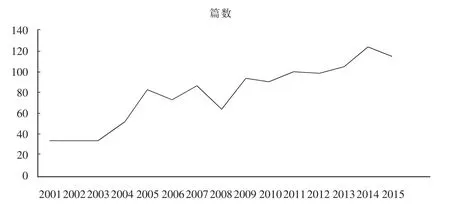

从图1可以看出,从2001年至2015年,发表在核心期刊上关于儿童情绪研究的论文整体呈现明显的上升趋势。论文发表的数量从2001年的33篇提升到了2015年的115篇,这说明了研究者们对于儿童情绪研究更加重视。

图1 核心期刊中儿童情绪研究论文篇数(2001—2015)

使用Bicomb共词分析软件分别对各个时间段的文献进行关键词分析,将不同时间段排名前10位的高频关键词进行排序比较,结果见表1。

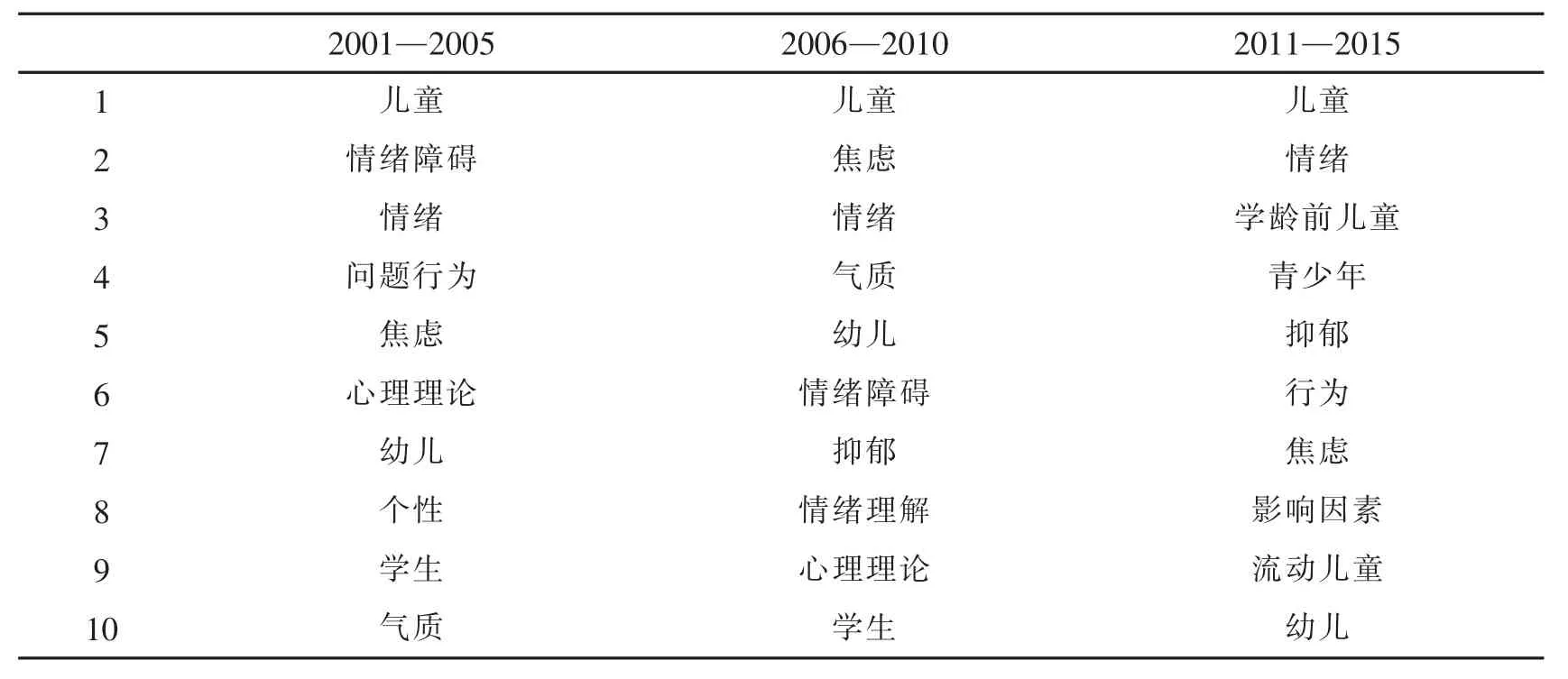

表1 2001—2015年间排名前10位的高频关键词构成表

从表1可以看出,幼儿情绪研究一直非常重视儿童情绪焦虑问题:2001~2015年,儿童、情绪、焦虑均位于前10位高频关键词;儿童情绪障碍与心理理论的研究在逐渐减少,情绪障碍与心理理论在2011~2015年中跌落出高频词前10位,分别位于19和27位,有明显的下降;儿童抑郁也受到关注,在2006~2010年高频词中以新词出现在前10位,并且在2011~2015年高频关键词中排名由第7提升至第5;最近几年儿童情绪研究的研究对象有所扩大,增加了对学龄前儿童和青少年的研究,并关注到了流动儿童的情绪。学龄前儿童和青少年在2011~2015年高频词中以新词位居第3、第4位,流动儿童以新词位居第9。流动儿童是我国在城市化过程中,农村人口向城市流动导致的一种特殊现象,农村“留守儿童”是指农村地区因父母双方或单方长期在外打工而被交由父母或长辈、他人来抚养、教育和管理的儿童。随着城市化步伐的加快,越来越多的农村家庭进入城市,他们的子女也随着父母进入城市学校就读,但由于各种原因他们出现了一系列教育与心理问题,研究者们关注到了这一特殊的社会问题并进行了一系列的相关研究。

3.2 2001~2015年儿童情绪研究热点知识图谱领域构成与变化

对3个时间段内的文献进行多维尺度分析,绘制出研究热点知识图谱,结果见图2~图4。

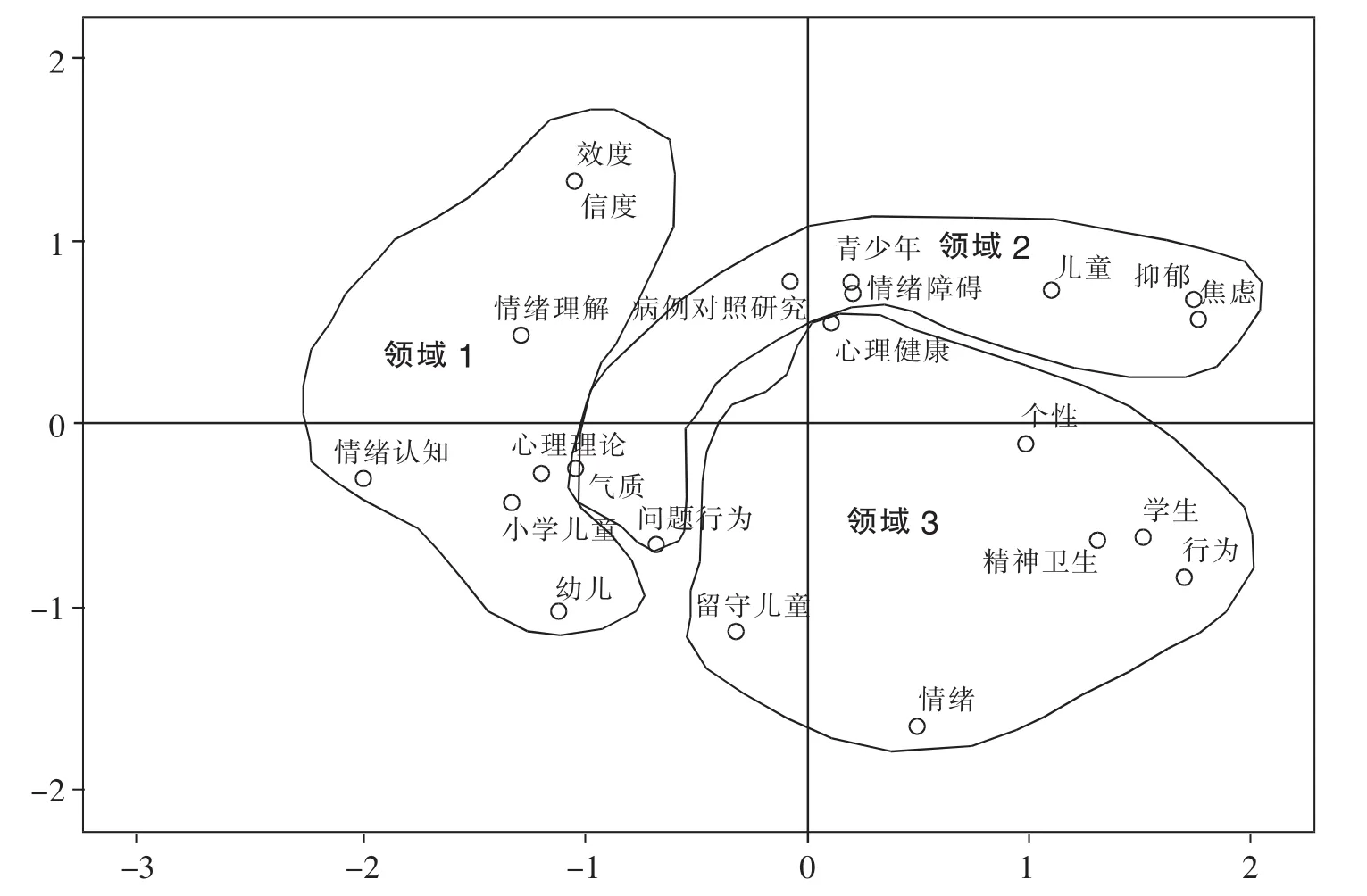

图2 2001~2005年儿童情绪研究热点知识图谱

3.2.1 2001~2005 年儿童情绪研究热点知识图谱

从图2可以看出,2001~2005年儿童情绪研究分为3大领域:领域1为幼儿情绪理解与心理理论,领域2为儿童行为、个性与精神卫生,领域3为儿童情绪障碍、抑郁与问题行为研究。

通过对三大研究领域的战略坐标分布可以看出,领域1位于战略坐标的第四象限,研究成果较少,表明研究比较边缘化,属于新兴起的研究领域。领域1的研究围绕幼儿情绪理解与心理理论和社会行为的关系进行。其中情绪理解可分为简单情绪的理解,和愿望、信念有关的情绪理解,复杂情绪的理解,情绪调节这几个不同的层次。对儿童心理理论中情绪理解的研究主要包括儿童对简单情绪表情和引起这些情绪的情境的识别;对情绪和愿望关系的理解,对信念和情绪关系的理解,以及对冲突情绪的理解(李佳,苏彦捷,2004;陈英和,2005)。情绪理解能力随着年龄的增长而增长,但不存在明显的性别差异(展宁宁,2005)。在5岁的时候大多数的幼儿已经基本上具备了心理理论和情绪理解的能力,4岁是这项能力发展的关键年龄,这两者之间相关显著(陈英和, 2005)。

领域2位于战略坐标的第二象限,其关键词之间的联系比较松散,多使用断面调查即现状调查的方法,表明研究尚处于初期阶段,应该在今后进行更深入研究。感觉统合失调、神经症性行为和多动冲动行为是学龄期儿童常见的心理问题,应当尽早对其综合矫治(李佳,苏彦捷,2004),行为问题干预研究认为对行为问题及早地进行综合性干预,有利于减少其发生。

领域3位于战略坐标的第一象限,研究成果较多,高频关键词之间的联系比较紧密,处于研究网络的中心地位,是研究的热点、重点。领域3研究主要致力于指出情绪障碍儿童的临床特点、造成儿童情绪障碍的原因及各种心理治疗方式对于儿童情绪障碍的效果,研究方法多使用临床案例分析法。儿童行为偏异与情绪障碍的临床表现为运动障碍、感觉异常、强迫症、惊恐等,家庭环境不良和对学校不适应是最常见诱因,综合疗法可明显改善儿童行为偏异与情绪障碍症状(王素青,2005)。对于儿童抑郁而言,父母患有抑郁障碍、父母的教育管理方式、婚姻状况是影响儿童抑郁的重要家庭因素 (孙燕青,2001)。对于儿童焦虑,不良的同伴关系、学业是导致焦虑的重要原因。儿童焦虑障碍能致使儿童出现很多行为问题方面的表现,它将预示着成年期的焦虑和抑郁的发生,并引起社交和工作能力的严重损害(任颖,2005)。因此儿童的行为及心理障碍应该被给予更多的重视,做到早发现、早治疗,以减少对儿童后期发展的不良影响。

图3 2006—2010年儿童情绪研究热点知识图谱

3.2.2 2006~2010 年儿童情绪研究热点知识图谱

从图3可看出,2006~2010年儿童情绪研究具体分为3大领域:领域1为幼儿情绪认知理解与心理理论、领域2为青少年情绪障碍与问题行为、领域3为留守儿童心理健康研究。

领域1的研究横跨战略坐标的第二和第三象限,但各关键词之间结构松散,联系不紧密,研究成果还较少,其中的“信效度”一词可以看出这一时期的研究重点在于研究工具的开发与测量,整体研究还处于初期阶段,今后应该加强对该领域的研究。情绪认知能力随着年龄的增长而不断发展,不同性别的幼儿对情绪理解的差异不显著,不同的情绪类型中惊讶的情绪最难识别。幼儿心理理论的愿望—信念理解与情绪理解之间相关显著,但对基于信念的情绪理解显著地晚于对基于愿望的情绪理解(陈璟,李红,2008)。儿童良好的情绪理解能力能帮助儿童出现更多的亲社会行为,这两者能帮助儿童被同伴接纳,从而建立起良好的同伴关系 (赵景欣,申继亮,张文新,2006)。

领域2的研究横跨战略坐标的第一、第二和第三象限,它们构成的关键词间联系比较紧密,研究结果较多,处于研究网络的中心地位。领域2研究主要集中在青少年情绪障碍的治疗、干预,青少年情绪障碍与自杀的关系以及导致青少年情绪障碍的相关因素研究,研究方法多采用病例对照法。情绪障碍主要表现为焦虑症、抑郁症、恐怖症、强迫症、创伤后应激障碍等。儿童早期气质、个性特征(行为抑制、焦虑敏感性、特质焦虑等)可以预测儿童、青少年期的各种情绪障碍。遗传和环境危险因素对儿童青少年情绪障碍具有交互作用,提示早期干预的重要性 (苏林雁,2008)。情绪障碍不仅导致了青少年生活上的不愉快,青少年的心理—情绪障碍也是导致自杀的关键原因(季成叶,陈天娇,2008),因此应对其予以高度重视,及时进行疏导、治疗。治疗时,除药物治疗外,可以使用认知行为综合干预的方法配合药物进行。

领域3的研究横跨战略坐标的第一、第三和第四象限,但关键词较少且关键词之间相隔较远,处于研究的边缘地位,有待进一步研究。留守儿童心理健康研究主要集中在现状调查,影响因素分析包括生活压力事件、应对方式、性别、家庭环境、人格因素等以及留守儿童心理问题的干预性研究。现状调查表明我国留守儿童群体庞大,且这些儿童的现状不容乐观。留守现象对于儿童的心理健康和人格发展有消极影响,农村留守儿童存在焦虑、孤独、情感冷淡和神经过敏等心理健康问题和不良人格特征,相较于非留守儿童他们也表现出更多的行为问题 (高亚兵,2008)。初中留守儿童的心理问题更为严重,这可能是因为他们的留守时间相对于小学儿童更长且处于青春期。男孩子的心理健康状况比女孩子差,这有可能是因为社会对于男女不同的性别期待造成的(赵红等,2007)。应对方式能够缓冲生活压力事件带来的不良影响,对留守儿童的心理健康起到一定的保护作用(胡心怡等,2007)。大部分研究者从家庭、学校、社会的角度提出其干预手段,家庭要加强与孩子的沟通,学校给予心理指导和帮助,社会改革户籍制度等。

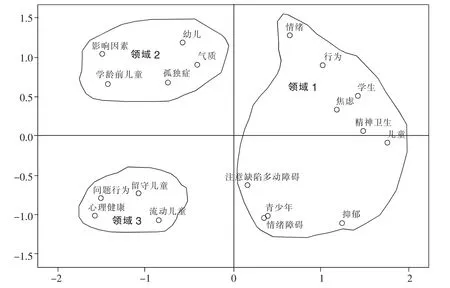

图4 2011—2015年儿童情绪研究热点知识图谱

3.2.3 2011~2015 年儿童情绪研究热点知识图谱

从图4的战略坐标解读可以看出,研究分为三个领域:领域1为青少年、儿童情绪障碍与行为研究,领域2为孤独症幼儿气质的相关研究,领域3为留守、流动儿童心理健康与问题行为研究。

领域1的研究主要横跨战略坐标的第一和第四象限,占整个研究领域的近1/2。儿童情绪障碍的主要影响因素是生物学因素、依恋、父母婚姻质量与教养类型、学校教育、幼儿个性特征。青春期各类情绪障碍的发生率要显著高于儿童期,青春期抑郁症状会显著影响个体在成年期的心理健康水平。健康的应对方式(如注意转移、认知重评、接受策略)可以减低个体的负面情绪易感性,从而减少情绪障碍发生的可能性(袁加锦,2014)。团体认知行为治疗可以有效减少青少年的焦虑症状(闫煜蕾等,2015)。

领域2的研究分布在第二象限,关键词之间结构比较松散,具有进一步发展的空间和潜在重要性。领域2研究主要包括孤独症儿童情绪唤起、识别、共情与康复治疗。孤独症的临床表现主要有社会交往障碍、语言交流障碍、刻板重复的行为障碍。孤独症儿童的面部表情识别能力显著地低于正常儿童,它们对于快乐的情绪识别得最好,对恐惧情绪识别得最差,且对不同面孔情绪的觉察时间都显著长于正常儿童 (郭文斌,方俊明,2014;顾莉萍等,2012)。他们的情绪共情能力不足,对情绪表情的注意方式存在异常(马伟娜,朱蓓蓓,2014)。早期发现、诊断以及干预是治疗和促进孤独症患儿社会功能康复的主要途径,融合教育、听觉统合治疗、非指导式游戏治疗能改善孤独症儿童临床症状(毛颖梅,田赛,李博,阎芳,2012)。

领域3的研究主要分布在第三象限,它们之间联系较紧密,主题明确,表明它们是研究的热点,受到关注,但在整个研究网络中处于非中心位置,需要多一些相关研究。领域3研究关注于留守或流动儿童在心理健康与行为问题上与正常儿童的差异,影响留守或流动儿童心理健康与行为问题的因素以及对于他们的干预与培养模式的探索。留守儿童的心理健康水平低于非留守儿童,男生的情绪和行为问题比女生多,亲子分离的年龄越小,分离的时间越久,对儿童的行为和情绪发展的消极影响就越严重(凌辉,2012)。同伴关系好的留守儿童行为问题要显著少于同伴关系差的留守儿童,但遗憾的是留守儿童的同伴关系质量总体较低,因此同伴关系对留守儿童的保护只是少部分儿童。亲子沟通对留守儿童的行为有重要影响,拥有高质量亲子沟通的儿童出现行为问题的概率小,更多地表现出亲社会行为,这可能是因为希望感起到了调节作用 (杨青松等,2014)。流动儿童心理存在许多消极的状况,与城市本地儿童相比,流动儿童在情绪、行为、多动、自尊、注意不能、同伴交往等方面均存在不同程度的健康隐患(张迪,2013)。流动儿童的家庭关系、亲子关系较城市普通家庭也更差,由于不能很好地融入城市社会,他们表现出明显的疏离感,不能建立自己对于城市的归属感(栾文敬等,2013)。他们的心理症状检出率高于一般儿童,主要表现为歧视知觉强、身份认同危机及自卑、焦虑等消极情绪(胡韬,2013;陈艳君,2012)。流动儿童的自我接纳、自我评价程度较低,其中男孩子和高年级儿童的行为问题较多(林盈盈等,2013)。针对流动儿童的心理健康与行为问题,除了学校的积极关注外,还需要家长与流动儿童经常沟通,关注他们的情感需要,更需要儿童自身积极努力,抵制诱惑,以及社会创建支持环境,共同促进流动儿童的健康成长。

4 结论与展望

通过对2001~2015年文献分析,可以发现儿童情绪研究各个时段的研究领域均由3大领域构成,但其领域热点构成变化较为明显:从最初关注儿童情绪障碍与心理理论(图2),逐渐转变为儿童焦虑、抑郁研究(图3),青少年、留守、流动儿童心理健康与行为问题研究(图 4)。 图 2(2001~2005 年)处于第四象限的情绪理解与心理理论在图3(2006~2010年)中已经处于第三象限,图 3(2006~2010年)中处于第四象限的留守儿童心理健康与行为研究在图4(2011~2015年)中已经处于第三象限。从第四象限到第三象限表明对它们的研究量的增加,可以清晰地看出不同时间段中新的研究热点的变化及同一研究方向在不同时间段中研究数量的增加。在图4(2011~2015年)的第三象限出现了关于孤独症儿童情绪的研究,第四象限出现了注意缺陷多动障碍儿童的情绪问题研究,因此可以预测在2015年之后的研究中对于特殊障碍儿童的情绪问题研究将会不断增加。当研究不断深化,达到了一定的数量之后,研究视点从大群体转向特殊的小群体如孤独症儿童,关注到时代特定条件下产生的新的研究对象如留守儿童,研究对象的细化也是必然的趋势。

综合分析各个时间段的研究热点的领域构成,可以发现存在下述问题。第一,对于儿童的分类不够清晰。一方面不同研究者对于儿童的界定不一致,有的儿童是指18岁以下的孩子,有的儿童是指3~6岁幼儿。另一方面对于儿童情绪研究中特殊儿童的研究比较缺乏,对于边缘群体儿童的关注如多动症、孤独症、学业困难儿童的情绪研究较少。但已经有关注边缘群体儿童情绪研究涌现,刘玉琼(2016)关注“双非儿童”(父母都是非香港居民的香港籍儿童)中患有自闭症、唐氏综合症等发育障碍的特殊儿童跨境求学就医所引发的个人和家庭适应问题;周宵、伍新春、曾旻和田雨馨(2016)关注雅安地震后青少年的情绪调节策略、社会支持与创伤后应激障碍(PTSD)和创伤后成长(PTG)之间的关系。第二,在儿童情绪研究中,研究方法使用问卷、量表、实验室实验的方式较多,但对于新的科学研究技术如事件相关电位(ERP)、功能性磁共振成像(fMRI)、正电子发射断层显像(PET)、眼动技术等方式进行研究的较少。第三,儿童情绪研究多以消极情绪、情绪问题研究为主。2001~2005年关注于儿童情绪障碍,2006~2010 关注于儿童抑郁、焦虑,2011~2015 年关注于留守、流动儿童心理健康与行为问题,这些都聚焦于情绪问题研究,进行儿童积极情绪研究的成果尚不多见。儿童的消极情绪、情绪障碍仅仅是情绪的一部分,除了对于消极情绪的预防与治疗,我们也需要追求积极情绪。积极情绪研究也应该受到研究者的关注,如何保持愉悦的心情,让自己的生活更加美好、获得幸福,也是当今研究者需要关注的问题。范兴华、余思、彭佳和方晓义(2017)就从积极心理学的角度,关注心理资本在留守儿童生活压力与孤独感、幸福感关系中的中介与调节作用;罗丹(2016)对长沙市流动儿童主观幸福感相关因素进行了分析。第四,不同研究对于感兴趣的变量发生的频率、时间以及结构之间的关系探讨得较多,但对于发生影响的过程即机制关注不足。同时由于不同群体所处的背景以及个体差异的不同,一些调节变量如性别、社会经济地位、人格等会对自变量与因变量之间关系的方向和强度产生影响。通过关注调节变量,人们能够对“在什么时候”会发生这些关系或过程获得更具体的理解,而“在什么时候”会发生这些关系或过程是对“为什么”这些关系会发生这一更基本的中介作用问题的一个重要补充(Parke,2004)。因此在未来研究中要更多地关注过程即中介作用与调节作用,如父母教养方式、亲子依恋、家庭变量与儿童情绪发展之间的中介作用,社会环境、种族、文化、性别、遗传差异对儿童情绪发展影响因素的调节作用。赵文力和谭新春(2016)研究了希望在神经质人格对农村留守儿童焦虑抑郁情绪影响中的中介效应;王玉龙、姚治红和姜金伟(2016)探讨了留守时间在农村留守儿童亲子依恋与情绪调节能力关系中的调节作用。

儿童情绪研究今后要有长足进步,应该关注下面几个方面:第一,细化研究对象,对儿童进行细致的分类,增加对特殊儿童、不受关注的社会边缘儿童情绪的研究;第二,注重研究方法和技术手段的提升,加入生物心理学的研究工具和方法,使研究的结果更加可信;第三,关注积极心理学的兴起,对儿童积极情绪的产生、维持等进行相关研究,促进儿童积极愉悦情绪的体验,增加儿童幸福感;第四,关注儿童情绪发展影响因素的中介作用与调节作用,拓展研究深度。

车文博.(2001).当代西方心理学新词典.吉林:人民出版社.

陈璟,李红.(2008).幼儿心理理论愿望信念理解与情绪理解关系研究.心理发展与教育,(1):7-13.

陈艳君.(2012).流动儿童心理健康研究述评.南京人口管理干部学院学报, 28(3): 33-36.

陈英和.(2005).幼儿心理理论与情绪理解发展及关系的研究.心理科学, 28(3): 527-532.

范兴华,余思,彭佳,方晓义.(2017).留守儿童生活压力与孤独感、幸福感的关系:心理资本的中介与调节作用.心理科学, 40(2): 388-394.

高亚兵.(2008).农村留守儿童心理健康状况及人格发展特征.中国公共卫生, 24(8): 917-919.

郭文斌.(2016).知识图谱:教育文献内容可视化研究新技术.华东师范大学学报(教育科学版),(1):45-50.

郭文斌,方俊明.(2014).我国ASD 者面孔识别研究热点知识图谱.心理与行为研究,12(4):490-495.

顾莉萍, 静进,金宇,陈强,范方,徐桂凤,黄赛君.(2012).孤独症儿童对人物面孔图表情识别特征及情绪归因特点.中国儿童保健杂志,20(4):302-305.

胡心怡,刘霞,申继亮,范兴华.(2007).生活压力事件、应对方式对留守儿童心理健康的影响.中国临床心理学杂志, 15(5): 502-503.

胡韬.(2013).流动儿童的心理健康与自我概念状况及其相关研究.中国儿童保健杂志,21(1):30-33.

季成叶,陈天娇.(2009).中学生自杀行为流行现状及其与心理-情绪障碍的关联.中国学校卫生,30(2):112-115.

李佳,苏彦捷.(2004).儿童心理理论能力中的情绪理解.心理科学进展, 12(1): 37-44.

林盈盈,唐峥华,刘丹,覃宝宇,吴俊端.(2013).流动儿童孤独感、自我接纳和行为问题调查.中国公共卫生,29(9): 1256-1260.

凌辉.(2012).分离年龄和留守时间对留守儿童行为和情绪问题的影响.中国临床心理学杂志,20(5):674-678.

刘玉琼.(2016).跨境“双非儿童”的特殊教育与康复.人口与社会, 32(2): 23-31.

刘则渊,陈悦,侯海燕.(2010).科学知识图谱:方法与应用.北京:人民出版社.

栾文敬,路红红,童玉林,吕丹娜.(2013).家庭关系对流动儿童心理健康的影响.学前教育研究,(2):27-36.

罗丹.(2016).长沙市流动儿童主观幸福感相关因素分析.中国公共卫生管理,32(5):593-599.

马伟娜,朱蓓蓓.(2014).孤独症儿童的情绪共情能力及情绪表情注意方式.心理学报,46(4):528-539.

毛颖梅,田赛,李博,阎芳.(2012).两种游戏治疗干预孤独症幼儿沟通行为案例.中国特殊教育, (10):43-49.

任颖.(2005).儿童焦虑障碍的行为特征.中国临床康复,9(8): 94-95.

苏林雁.(2008).儿童情绪障碍的早期预测指征.中国儿童保健杂志, 16(2): 129-130.

孙燕青.(2001).儿童抑郁的相关家庭因素.心理学动态,9(2): 168-172.

王玉龙,姚治红,姜金伟.(2016).农村留守儿童亲子依恋与情绪调节能力的关系:留守时间的调节作用.中国临床心理学杂志, 24(3): 550-553.

王素青.(2005).儿童行为偏异与情绪障碍30例分析.中国临床康复, 9(20): 107-116.

闫煜蕾,王珊珊,唐淼,王建平,谢秋媛.(2014).团体认知行为治疗对青少年焦虑症状的干预效果初探.中国心理卫生杂志, 29(1): 10-15.

杨青松,周玲,胡义秋,朱翠英,孙焕良.(2014).亲子沟通对农村留守儿童的行为问题的影响:希望感的调节作用.中国临床心理学杂志,22(6):1118-1120.

袁加锦.(2014).应对方式与认知训练对青少年情绪障碍易感性的影响.心理科学进展,22(7):1062-1074.

展宁宁.(2005).幼儿情绪认知能力发展特点的研究.学前教育研究, (7): 46-48.

张朝,于宗富,黄晓玲,等.(2011).听觉统合治疗孤独症儿童20例疗效分析.中国妇幼保健,26(14):2121-2124.

张迪.(2013).流动儿童心理健康状况与自尊关系的研究.中国儿童保健杂志,21(3):300-302.

赵红,罗建国,李作为,文红,周碧英,钟昆,徐锋.(2007).农村留守儿童心理健康状况的性别差异分析.精神医学杂志, 20(1): 11-13.

赵景欣,申继亮,张文新.(2006).幼儿情绪理解、亲社会行为与同伴接纳之间的关系.心理发展与教育,(6):1-6.

赵文力,谭新春.(2016).神经质人格对农村留守儿童焦虑抑郁情绪的影响:希望的中介效应.湖南社会科学,(6): 104-108.

周宵,伍新春,曾旻,田雨馨.(2016).青少年的情绪调节策略对创伤后应激障碍和创伤后成长的影响:社会支持的调节作用.心理学报,48(8):969-980.

Parke.R.D.(2004).The society for research in child development at 70: Progress and promise.Child Development, 75, 1-24.