颜色相关外源性特征注意与视觉意识的关系

陈一凡 于洋澜 刘 莹,2

(1上海体育学院运动科学学院,上海 200438;2上海体育学院运动认知评定与调控实验室,上海 200438)

1 前言

许多意识理论认为神经活动增强对于特定信息到达意识层面起到关键作用 (Baars,1997;Dehaene, Kerszberg, & Changeux, 1998; Dennett,1991;Edelman,2003),而注意会选择性地增强对相关目标的神经活动(Corbetta,Miezin,Dobmeyer,Shulman, & Petersen, 1990; Müller et al., 2006;Reynolds& Chelazzi,2004),因此可以假设注意可以促进视觉意识的产生 (Dehaene,Changeux,Naccache, Sackur, & Sergent, 2006)。 许多实验已经对这种吸引人的观点提出了挑战。在行为层面上,越来越多的证据揭示出注意不能导致意识的必然发生,因为注意能够调节无意识的处理,如空间注意(Kentridge, Nijboer, & Heywood, 2008; Sumner,Tsai, Yu, & Nachev, 2006; Webb, Kean, &Graziano, 2016)、 特征注意 (Kanai, Tsuchiya, &Verstraten, 2006; Norman, Heywood, & Kentridge, 2015; Schmidt & Schmidt, 2010)或时间注意 (Eimer & Grubert, 2015; Kiefer & Brendel,2006)均可处理潜意识 (Tsuchiya& Koch,2016;van Boxtel, Tsuchiya, & Koch, 2010)。 在神经层面,已有证据表明注意和意识可能是彼此独立的处理系统,因为它们分别与彼此独立的、独特的神经反应相联系(Babiloni, Vecchio, Miriello, Romani, &Rossini, 2006; Huang, Chen, & Luo, 2015;Koivisto & Revonsuo, 2008; Koivisto, Revonsuo,& Lehtonen, 2006; Woodman & Luck, 2003;Wyart & Tallon-Baudry, 2008)。 例如,近期的一项ERP技术研究发现,注意或者意识的产生都与特定的脑电活动相联系,并且发现枕顶区是区分意识和注意的关键脑区。这些发现都很难与注意与意识彼此联系的观点保持一致。值得注意的是,前面叙述的注意和意识相互分离的证据大都是指内源性注意。

其实注意是一个复杂名词,不仅包括前文提及的内源性注意,还包括外源性注意。外源性注意是一种被动的注意形式(James,1923)。不同形式的注意与意识的交互作用可能是不尽相同的。有些研究证据表明相比于内源性注意,外源性注意与意识有着不同形式的关联(Chica, Botta, Lupiánãez, & Bartolomeo,2012;Chica,Lasaponara,Lupiá nãez,Doricchi, & Bartolomeo, 2010)。 比如,最近的研究结果表明,只有当局部激活加剧或自下而上激活加剧时,内源性注意对意识感知才存在调节作用(Botta,Lupiánãez,&Chica,2014)。换句话说,只有当外源性注意存在的情况下,内源性注意才会对意识产生调节。因此,与内源性注意相比,外源性注意在意识的产生过程中同样起到至关重要的作用。因此撇开外源性注意,单单研究内源性注意并不能帮助我们全面地回答注意与意识的关系问题。另外有研究表明,外源性注意和内源性注意与意识的关联方式完全不同:内源性注意促进意识加工,而外源性注意也具有调节不可见刺激的功能 (Hsu,George,Wyart, & Tallon-Baudry, 2011)。这一结果证明,相比外源性注意,内源性注意与意识的联系更加紧密。鉴于已有的内源性注意与意识相互独立的证据,我们有理由相信外源性注意与意识在特定情境下也是彼此独立的。

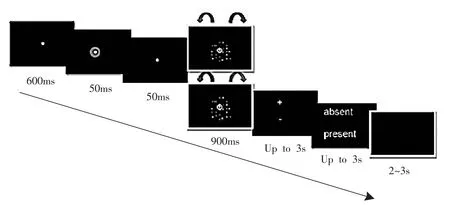

为了探索上述问题,我们尝试通过实验同时分别操纵外源性注意和视觉意识来探索外源性注意与意识的关系。通过记录被试对发生于彩色动点是否发生微弱速度变化的感知的反应时和正确率寻找外源性注意和意识在行为层面彼此分离的证据。为了实现对意识的操控,彩色动点的速度变化值被设定到每个被试的主观阈限,因此被试能够有意识地感知到这种微弱的速度变化的试次只占整个实验的一半(下文记作“有意识”试次),而在另一半的试次中被试无法感知速度变化(即“无意识”试次)。另外,为了操纵注意变量,实验在目标刺激呈现前设置线索刺激,此线索刺激的颜色在一半的实验试次中与发生速度变化的目标刺激点群的颜色相同 (即注意试次),在另一半试次中线索刺激与发生速度变化的目标刺激点群不同色(即非注意试次)(见图1)。实验中线索刺激的呈现时间为50ms,线索—目标点群同色的概率仅为50%,通过这样的实验安排,可确保实验操纵的是与颜色相关的外源性注意。通过视觉意识与基于特征的外源性注意的重复测量两因素设计,每个刺激可以同时被分类为注意与非注意(取决于提示刺激和发生速度变化的目标刺激点群的颜色一致性),以及有意识与无意识(取决于被试在试次结束时是否观察到速度变化的主观报告)。我们利用这种因素设计来检验颜色相关外源性注意和视觉意识间或独立或彼此关联的究竟。

图1 实验设计

2 方法

2.1 被试

16名视力正常或矫正视力达到正常的志愿者参与了这项实验。随后的分析数据来源于14名被试(14名被试均为右利手,7男7女,被试年龄在18到24 岁之间,平均年龄为 20.55±1.55 岁),一名男性被试和一名女性被试的数据因在探测刺激中极低的击中率而被剔除。石原氏色盲测试评估结果显示所有被试色觉均正常。被试签署了书面知情同意书,并根据参与时间被支付相应酬金。所有程序均经当地伦理委员会批准(中国,上海体育学院,伦理委员会)。

2.2 刺激

刺激均呈现于分辨率为1024×768像素,刷新率为60Hz的阴极射线显像管(CRT)显示器上,屏幕距离被试眼睛1.1米处。刺激呈现使用Matlab软件环境下 Psychtoolbox工具箱进行控制(Brainard,1997; Pelli, 1997)。

所有刺激显示都以黑色为背景。屏幕的中心注视点是0.15度视角(以下称为dva)的白色圆点。线索刺激是半径为1dva的彩色圆环(红色或绿色)。整个实验中红色的亮度恒定(1.57cd/m2),绿色的亮度使用差异颜色闪烁法(参见下文)设置为每个被试颜色知觉中红色与绿色的等亮点。

目标刺激由100个点构成。其中随机选出50个点做顺时针旋转,余下的做逆时针旋转。两群点分别显示红色或绿色,并沿相反方向转动。目标刺激位于围绕中心注视点内半径为1dva,外半径为3dva的环形区域内。

在不存在速度变化的试次中,两个点群均以恒定速度(6dva/s)转动。在存在速度变化的试次中,两个点群中的一个点群作变速 (匀加速或匀减速)转动,另一个点群作匀速转动。

2.3 实验程序

每个试次先呈现600ms的注视点。然后中央注视点周围出现红色或绿色线索刺激,并持续呈现50ms,接着再呈现50ms的注视点,后呈现900ms以相反方向转动的红色点群和绿色点群 (目标刺激)。在87%的试次(存在速度变化的试次)中,两个点群中的一个点群做变速(匀加速或匀减速)转动,另一个做匀速转动。在一半的试次里,出现变速转动的点群与线索刺激同色,另一半的试次,变速转动点群的颜色与线索刺激颜色不相同。加速度或减速度被设定为每个被试的主观阈限值 (见下文)。在余下的13%试次中,两个点群均做匀速移动。随后,依次给被试呈现两个问题界面,问题界面会在被试做出回答或3秒没有回答后关闭。第一个屏幕是二选一的迫选:不管是否存在速度变化,要求被试判断目标刺激出现了加速转动还是减速转动。第二个屏幕询问被试目标刺激中是否存在变速转动,回答“存在”或“不存在”。这两个问题界面中的两个选项总是保持在垂直位置方向上下呈现。被试用他们的右手中指和右手食指分别按键盘上的上键和下键做答。各试次答案选项的上下按键位置随机安排,以避免系统的刺激—反应映射以及在目标呈现期间所进行的按键准备。答案选项的位置不与目标点群呈现的环形区域相重叠,以防止任何掩蔽效应。被试被明确地要求尽可能快速准确地回答,即使他们对自己的回答不确定也需要根据猜测做出选择。在刺激间隔的2~3s时间内,屏幕上呈现黑色背景的空屏。

为了最小化红色和绿色的感知差异,在每个被试进行正式实验之前,使用差异颜色闪烁法确定两种颜色的等量点。两个点群(呈现在注视点周围,等同目标刺激)在黑色背景下以30Hz的频率交替显示为红色和绿色。被试需要通过按压按键增加或减少其中绿色的亮度以最小化红绿色交替带来的闪烁感(Wagner& Boynton,1972)。被试需要完成随机安排的8个试次 (顺时针旋转的点呈现出红色或绿色,从亮或从暗开始调节,并重复两次)。我们记录下被试最小闪烁感时对应的绿色的平均亮度,并将该值用作后面正式实验部分的亮度参数。这一过程大约持续五分钟。

确定与红色等亮时绿色的亮度以后,我们使用“一上一下”阶梯法测试被试以50%的概率检出速度变化时动点的加速度/减速度。一个试次中的实验流程与前述相同,不同的是加速度和减速度不是恒定的,而是不断发生变化的,这主要取决于被试在先前相同类型(加速/减速)的试次中所报告的速度改变是否能被有意识地感知到。如果被试报告存在变速转动,则增加难度,即减少加速度/减速度;如果被试报告不存在变速运动,则降低难度,即增大加速度/减速度。这个部分一共混合了四种不同类型的试次(两个变量,每种变量有两个水平:注意/未注意×加速/减速),但由于时间限制,只有在注意条件下的阶梯法持续到最后,持续到聚合为一个稳定的阈值。因此随后的正式实验部分使用的阈值是来自注意条件下获得的阈值。这部分持续约20分钟。

阈值测量部分之后是8个主要的正式实验部分(平均持续时间为8分钟/部分),在此期间收集被试的反应时和正确率。每个正式实验部分由92个试次组成(80个存在变速运动试次,其中40个是注意条件,40个是非注意条件;12个不存在变速运动试次,其中6个是注意条件,6个是非注意条件)。

3 结果

3.1 对意识的主观测量

刺激物仅在一半的试次里是可见的,因此可能会被质疑说被试并没有根据他们的主观感受,而是在随机做答。为了验证这样的解释,我们首先比较了存在速度变化的试次和不存在速度变化的试次中被试的反应。首先,当确实产生速度变化时,被试会更加频繁地报告说存在速度的变化(探测率为:均值±标准误=60.9%±2.90%), 相比于不存在速度变化的那些试次(误报率为:均值±标准误=16.1%±2.91%,配对 t检验,p<10-7)。 其次,当被试报告说存在速度变化时,相比于被试报告不存在速度变化时,被试能够更准确地辨别出速度变化的方式(加速/减速)(有意识条件,即被试报告说存在速度变化时,速度变化方式鉴别的正确率为: 均值±标准误=93.4%±1.3%;无意识条件,即被试报告说不存在速度变化时,均值±标准误=54.0%±2.7%,配对 t检验,p<10-7)。 综上所述,多项证据表明被试确实是根据他们对是否存在速度改变的主观感受进行汇报的,而非依据猜测。因此依据被试的主观报告区分的行为数据结果很有可能对应于两种相互独立的认知状态:一种意识状态是被试能够准确判断刺激物速度变化方式;另一种无意识状态是试意识不到速度的变化,报告不出速度变化的方式。因此我们将重点分析被试主观报告看见速度变化并且能够正确识别出速度变化方式的那些试次 (后记为有意识试次),以及被试报告看不出速度变化并且在速度变化方式的辨别任务中随机做答的那些试次 (后记为无意识试次)。

3.2 注意效应

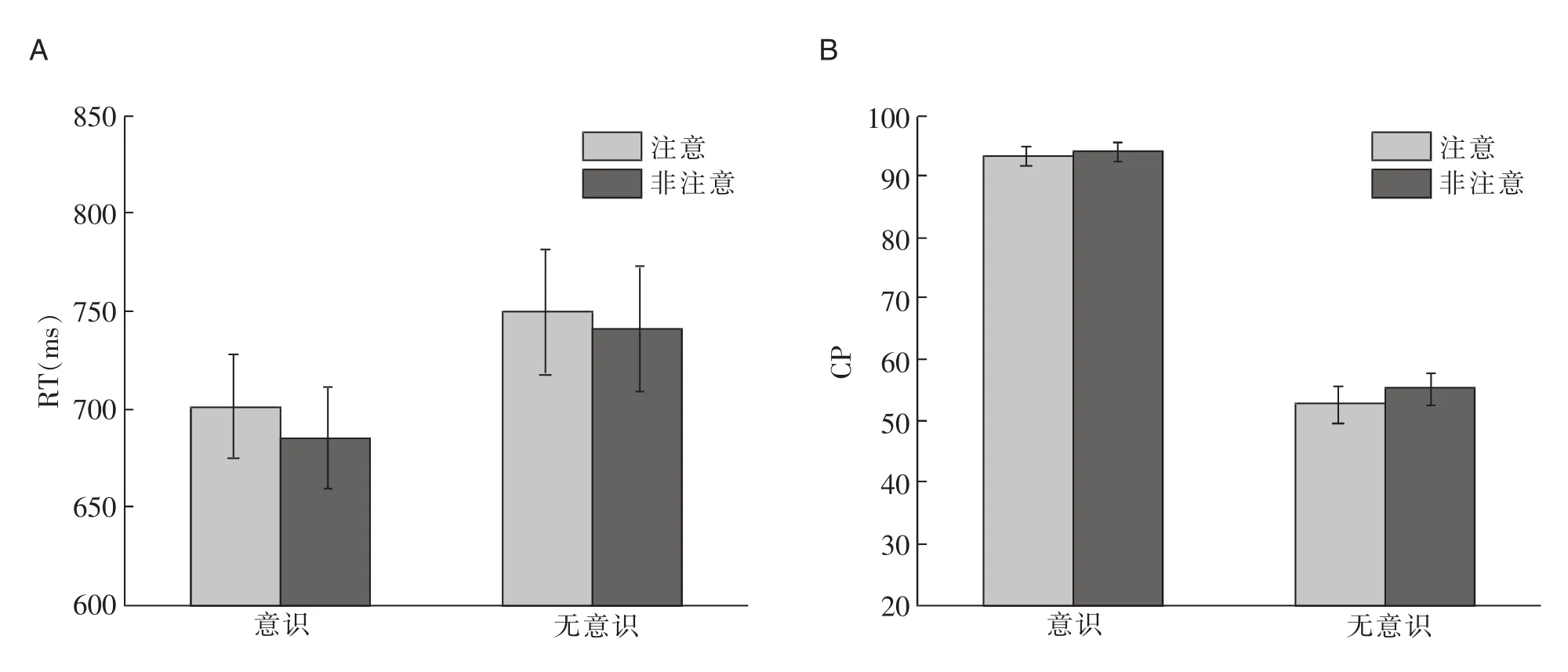

注意效应通常和更快/更慢的反应时联系在一起。在当前的实验中,我们同样期望注意效应能在对速度的变化方式这一问题的回答上体现出来。为了最小化极端反应时对反应时数据的影响,反应时短于200ms或者长于1500ms的试次被删除,另外我们同时使用了截尾平均数程序对数据进行了处理,平均数左右两个标准差以外的数据也没有进入后期的数据处理,共删除了3.7%的数据。随后,对反应时和标准差数据做了重复测量方差分析,其中以意识(有意识、无意识)和注意(注意条件、非注意条件)作为两个组内变量。对反应时数据所做的方差分析的结果显示注意的主效应显著,F (1,13)=6.65,p=0.02,η2=0.34(见图 2A),注意和意识的交互作用不显著,F(1,13)=0.77,p=0.40。 非注意条件下的反应时显著短于注意条件下的反应时 (非注意条件,均值±标准误=712.64ms±27.29ms;注意条件,均值±标准误=725.21ms±26.89ms)。

对正确率的方差分析的结果显示注意对微弱运动速度变化方式的分辨率也产生了影响,非注意条件下的正确率显著地高于注意条件下的正确率 (非注意条件,均值±标准误=74.5%±1.1%;注意条件,均值±标准误=72.9%±1.5%); 方差分析中注意的主效应显著,F(1,13)=4.50,p=0.05,η2=0.26,注意和意识的交互作用不显著,F (1,13)=1.37,p=0.26 (见图2B)。除此以外,注意对微弱运动速度改变的探测率为:注意条件,均值±标准误=61.0%±2.7%;非注意条件, 均值±标准误=60.8%±3.1%; 双尾配对 t检验,t(13)=0.30,p=0.77。

图2 有意识和无意识条件下的注意效应

4 讨论

当前的研究致力于厘清外源性注意与视觉意识之间的关系。在同一研究范式中,使用物理特征完全相同的刺激物,外源性注意和视觉意识得到了独立的操控。行为上,与具有颜色特征相关的外源性注意相关的效应在对微弱运动速度变化方式的辨别正确率以及反应时方面有所表现。实验中并没有发现颜色特征相关的外源性注意与视觉意识的交互作用。因此,我们的结果揭示出颜色特征相关外源性注意在行为水平上可以独立于视觉意识。

当前的研究中出现的注意效应表现为注意条件下,在微弱运动速度改变的辨别方面,被试表现出更慢的反应时和更低的正确率。Sumner,Tsai,Yu和Nachev(2006)的研究也证明,在无意识条件下,注意可以显著影响行为表现。他们在探索动作反应的启动效应中,当刺激物在感知觉方面非常微弱(非常低的对比度)时,发现了负启动现象 (更慢的反应时)。在当前的实验中,速度改变的程度被设定在每个被试刚刚能感知到的阈值,故而注意的效应通过这种负启动现象体现出来。

之前的研究发现,与意识的交互作用中,外源性注意表现出与内源性注意完全不同的模式。内源性注意促进意识的加工处理,而外源性注意也可以增强潜意识的加工处理(Hsu, et al., 2011),从而可知,外源性注意不能导致意识的必然产生。在我们的研究中,我们发现了注意的主效应,然而并未发现外源性注意和意识间存在交互作用,我们的研究结果同样支持注意并非是意识的充要条件这一说法,此外,外源性注意看起来是以一种独立于意识的方式在运作。

当前的研究丰富了我们对注意和意识关系的理解,同内源性注意一样,外源性注意同样是部分独立于视觉意识的认知加工。外源性注意在不同的意识条件下都存在,当然并不一定是以与意识条件下同样的方式在运作。如,最新的研究发现无意识条件下对任务相关刺激的注意更加不稳定,对任务无关刺激的注意返回抑制效应较微弱,注意受到刺激物亮度对比需更多的驱动 (Webb,Kean,& Graziano,2016)。

5 结论

颜色相关外源性注意在行为水平上可以独立于视觉意识,颜色相关外源性注意不会导致视觉意识的必然发生。

Baars, B.J.(1997).In the theatre of consciousness: Global workspace theory,a rigorous scientific theory of consciousness.Journal of Consciousness Studies, 4 (4),292-309.

Babiloni, C., Vecchio, F., Miriello, M., Romani, G.L.,& Rossini, P.M.(2006).Visuo-spatial consciousness and parieto-occipital areas: A high-resolution EEG study.Cerebral Cortex, 16(1), 37-46.

Botta, F., Lupiánãez, J., & Chica, A.B. (2014).When endogenous spatial attention improves conscious perception: Effects of alerting and bottom-up activation.Consciousness & Cognition, 23(1), 63-73.

Brainard, D.H.(1997).The psychophysics toolbox.Spatial Vision, 10(4), 433-436.

Chica, A.B., Botta, F., Lupiánãez, J., & Bartolomeo, P.(2012).Spatialattention and consciousperception:Interactions and dissociations between and within endogenous and exogenous processes.Neuropsychologia,50(5), 621-629.

Chica, A.B., Lasaponara, S., Lupiánãez, J., Doricchi, F.,& Bartolomeo, P. (2010).Exogenous attention can capture perceptual consciousness:ERP and behavioural evidence.Neuroimage, 51(3), 1205-1212.

Corbetta, M., Miezin, F.M., Dobmeyer, S., Shulman, G.L., & Petersen, S.E. (1990).Attentional modulation of neural processing of shape, color, and velocity in humans.Science, 248, 1556-1559.

Dehaene, S., Changeux, J.P., Naccache, L., Sackur, J.,& Sergent, C. (2006).Conscious, preconscious, and subliminal processing: A testable taxonomy.Trends in Cognitive Sciences, 10(5), 204-211.

Dehaene, S., Kerszberg, M., & Changeux, J.P.(1998).A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(24),14529-14534.

Dennett, D.C. (1991).Consciousness explained.Boston:Little, Brown and Co.

Edelman, G.M.(2003).Naturalizing consciousness: A theoretical framework.Proceedings of the National Academy ofSciences ofthe United States ofAmerica,5520-5524.

Eimer, M., & Grubert, A. (2015).A dissociation between selective attention and conscious awareness in the representation of temporal order information.Consciousness& Cognition, 35, 346-356.

Hsu, S.M., George, N., Wyart, V., & Tallon-Baudry, C.(2011).Voluntary and involuntary spatial attention interact differently with awareness.Neuropsychologia, 49(9), 2465-2474.

Huang, Y., Chen, L., & Luo, H. (2015).Behavioral oscillation in priming:Competing perceptual predictions conveyed in alternating theta-band rhythms.Journal of Neuroscience, 35(6), 2830-2837.

James, W. (1923).The principles of psychology.Dover Books on Philosophy & Psychology, (2821), 761.

Kanai, R., Tsuchiya, N., & Verstraten, F.A.J.(2006).The scope and limits of top-down attention in unconsciousvisualprocessing.CurrentBiology, 16 (23),2332-2336.

Kentridge, R.W., Nijboer, T.C., & Heywood, C.A.(2008).Attended but unseen: Visual attention is not sufficient for visual awareness.Neuropsychologia, 46(3), 864-869.

Kiefer, M., & Brendel, D. (2006).Attentional modulation of unconscious “automatic” processes: Evidence from event-related potentials in a masked priming paradigm.Journal of Cognitive Neuroscience, 18(2), 184-198.

Koivisto, M., & Revonsuo, A. (2008).The role of selective attention in visual awareness of stimulus features:Electrophysiological studies. Cognitive, Affective &Behavioral Neuroscience, 8(2), 195-210.

Koivisto, M., Revonsuo, A., & Lehtonen, M.(2006).Independence of visual awareness from the scope of attention: An electrophysiological study.Cerebral Eortex,16(3), 415-424.

Müller, M., Andersen, S., Trujillo, N., Valdés-Sosa, P.,Malinowski, P., & Hillyard, S. (2006).Feature-selective attention enhances color signals in early visual areas of the human brain.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,14250-14254.

Norman, L.J., Heywood, C.A., & Kentridge, R.W.(2015).Exogenous attention to unseen objects? Consciousness & Cognition, 35, 319-329.

Pelli, D.G. (1997).The VideoToolbox software for visual psychophysics: Transforming numbers into movies.Spatial Vision, 10(4), 437-442.

Reynolds, J.H., & Chelazzi, L. (2004).Attentional modulation of visual processing.Annu.Rev.Neurosci.,27, 611-647.

Schmidt, F., & Schmidt, T. (2010).Feature-based attention to unconscious shapes and colors.Attention, Perception, & Psychophysics, 72(6), 1480-1494.

Sumner, P., Tsai, P.C., Yu, K., & Nachev, P.(2006).Attentional modulation of sensorimotor processes in the absence of perceptual awareness.Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(27), 10520.

Tsuchiya, N., & Koch, C. (2016).Chapter 5-The relationship between consciousness and top-down attention.Neurology of Conciousness, 71-91.

van Boxtel, J.J.A., Tsuchiya, N., & Koch, C.(2010).Consciousness and attention:On sufficiency and necessity.Frontiers in Psychology, 1, 217.

Wagner, G., & Boynton, R.M. (1972).Comparison of four methods of heterochromatic photometry.Journal of the Optical Society of America, 62(12), 1508-1515.

Webb, T.W., Kean, H.H., & Graziano, M.S.A.(2016). Effects of awareness on the control of attention.Journal of Cognitive Neuroscience, 28 (6),1-10.

Woodman, G.F., & Luck, S.J. (2003).Dissociations among attention, perception, and awareness during object-substitution masking.PsychologicalScience, 14(6), 605-611.

Wyart, V., & Tallon-Baudry, C. (2008).Neural dissociation between visual awareness and spatialattention.Journal of Neuroscience, 28(10), 2667-2679.