药理学课程评价体系的构建与实践

王福刚,曹 娟

(泰山医学院,山东 泰安 271016)

药理学以基础医学中的生理学、病理学、生物化学、病理生理学人体解剖学等学科为基础,为临床合理用药提供基本理论依据,为其他生命学科提供的科学研究方法,是基础医学与临床医学、医学与药学之间的桥梁[1]。药理学基本理论是基于实验研究所得到的,理论知识较多、知识点比较零碎,尽管理论课老师在教学过程中花费大量的精力,可是采取期末“一纸考卷”定总分的考核方式存在诸多问题。考前学生反映内容太多,知识点难记、难背,考后容易放空。传统的考核方式不利于学生思维、分析与综合能力的培养,无法激发学生自主学习的兴趣。往往造成有的学生平常学习很用功,但可能记忆力不好而未获得理想的成绩;有的学生因为短期记忆能力较强,能考的好,但知识点容易遗忘。因此,我们认为传统考核评价模式不能全面评价学生对药理学知识点的掌握情况,所以需要一种全面综合的方法对学生的知识点、实践能力进行考核,形成性考核评价体系就具有这种作用。

课程形成性考核,是指制定相应的标准,对学生课程学习的情况进行考核和评价,并将结果作为评定学生课程学习成绩的依据,综合评价学生对知识的掌握情况[2]。它的主要目的不是给学生评定等级,而是促使教学双方完善课程学习所必需的主观条件和客观环境,进而保证教学效果的最优化;更要具有对学生获得知识的动态变化过程进行测量与评价的功能。

笔者根据药理教学的实际情况,将形成性考核评价模式应用于教学中,构建了形成性考核评价体系,综合评价学术对知识的掌握情况。

一、研究对象和方法

1.研究对象。

以我校 2014 级四年制药学本科专业学生2个班共102人为研究对象,随机分成实验组(51人)和对照组(51人)。两组学生进行比较,由统计学意义(P<0.05),可以认为具有可比性。

2.研究方法。

药理学课程在第三学年的第一学期开设,共 90个学时。两组学生由同一位教师上课,教学内容、教学方法、教学手段、教材等均一致。

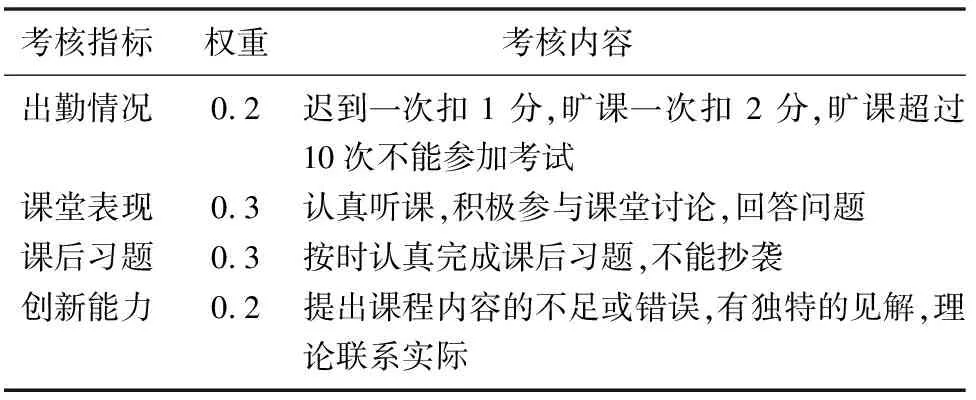

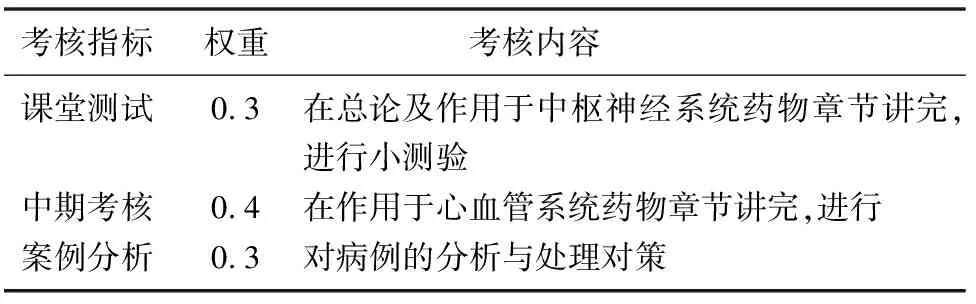

实验组采用形成性考核评价模式,总成绩组成:平时成绩30分(见表1)、阶段测试成绩20分(见表2)、期末考试成绩50分;综合评价学生的学习效果。对照组采用传统考核评价模式,以期末考试成绩作为最终成绩。

表1 学生平时成绩评分表(30分满分)

表2 阶段测试成绩评分表(20分满分)

整个药理学理论和实验教学结束后,对两组学生进行期末闭卷考试,并对学生进行问卷调查,综合评价两种模式的教学效果。本次调查共发放51 份问卷,最终回收有效问卷51份,有效问卷51分,回收率100%。采用SPSS统计学软件分析数据,P<0.05为差异有统计学意义。

3.成绩管理。

学生必须在平时成绩和阶段测试成绩均达到及格后,方可参加理论考试。形成性考核中涉及的三部分考核有任何一部分没有及格均视为考核总成绩不及格。

二、结 果

1.对两组学生成绩分别进行了统计,同时对及格率及优秀率进行t检验,结果显示,实验组与对照组具有明显统计学差异(见表3)。

表3 实验组和对照组学生的成绩比较

2.学生对形成性考核评价模式的效果评价。

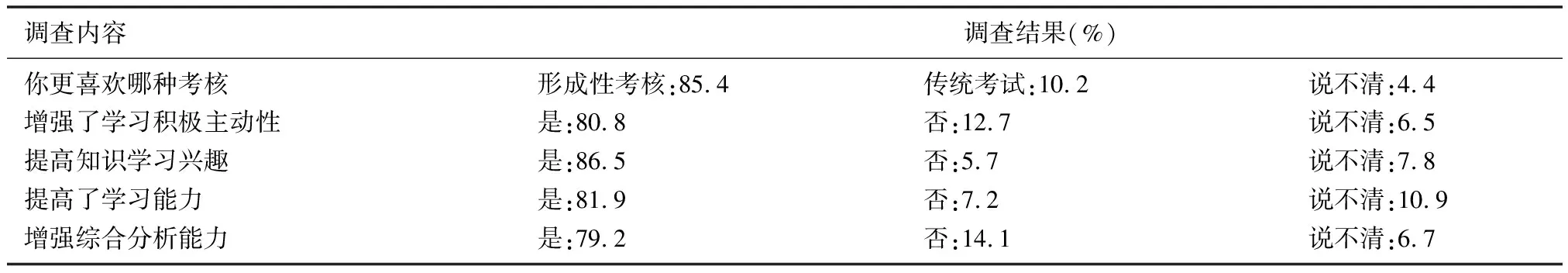

通过学生调查问卷来评价形成性考核在药理学课程中的作用。学生调查问卷结果表明:学生普遍形成性考核更好;学术学习兴趣更高,学习效果明显提高,提高了分析问题和解决问题的能力(见表4)。

三、讨 论

表4 形成性考核调查问卷表

药理学是临床医学、影像医学、药学等学科的专业基础课,药理学课程是否学好对后续课程的学习起着至关重要的作用。形成性考核评价模式属于综合评价方式,能使学生及时跟踪自身学习情况,使学生能够认识自身存在的不足,并及时予以改正,进而保证最佳的教学效果。

通过在药理学教学中引入形成性考核评价模式,实验组学生的总成绩优秀率和及格率均高于对照组(P<0.05)。通过问卷调查显示,85.4%的实验组学生喜欢在形成性考核评价模式。学生普遍认为通过该方式调动了学习积极性、主动性,学习效果明显提高,并提高了分析问题和解决问题地能力。课堂教学全面调动了学生的自主创新思维,打破“以教师为主”的传统教学模式,使学生积极参与课堂讨论,提高了教学效果。改变了从前某些考生只在期末考试前临时突击的学习习惯,增强了学生对知识的掌握和理解。由此可见,形成性考核评价模式在药理学教学中的应用效果显著。

但我们在形成性考核的过程中也发现了一些问题,需要改进和提高。例如在形成性考核的过程中要有规范管理制度,定期检查,杜绝“印象分”“同情分”。

我们今后将在其他专业班级继续开展形成性考核。在全面评价学生的学业成绩的基础上,调动学生学习积极性与主动性,帮助学生改进学习方法,提高综合分析问题的能力,真正体现形成性考核评价的价值。