经会阴超声评价康复治疗对压力性尿失禁患者盆底功能和结构的影响

阮飞娜 杨俊娟 郭华峰

河南省郑州市妇幼保健院(450000)

压力性尿失禁是妇产科常见的盆底功能障碍性病变,主要病理基础为盆底支持组织断裂或松弛[1]。盆底肌肉锻炼治疗压力性尿失禁得到普遍认可,但疗效不尽理想。通过盆底康复治疗仪对盆底肌肉进行电刺激-生物反馈治疗,可促进盆底功能恢复[2]。目前经会阴超声技术广泛用于盆底功能障碍性病变的诊断和疗效评定,四维超声通过获得不同生理学动作下的图像数据,可更好地反映患者静息、运动状态下盆底器官功能情况[3]。本文对压力性尿失禁患者采用康复治疗,并采用经会阴超声评价其疗效,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年5月-2017年8月本院收治的产后压力性尿失禁患者80例,按照随机数字表法分为康复组和对照组。诊断标准参考文献[4],在腹部压力突然增加时,如大笑、咳嗽、负重、喷嚏、跳跃等,尿液不自主从尿道流出,排除其他神经系统或泌尿系统病变。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:①初产妇、足月单胎、经阴道分娩;②无盆底组织损伤史、腹部手术史;③自愿参加本研究,签订知情同意书。排除标准:①产前伴有高血压、糖尿病、子痫、感染、盆腔炎等并发症;②泌尿系统畸形、生殖系统感染者;③心脑血管、肝肾功能、神经功能、造血功能等严重病变者;④3个月内无激素治疗史。

1.3 治疗方法

对照组:采用常规盆底肌肉锻炼治疗,对患者进行盆底解剖结构、盆底肌肉收缩方法等健康教育,自主进行尿道、阴道、肛门收缩训练,每次收缩、放松各5s,每次连续训练30min,每日早晚两次;排尿过程中进行耻骨肌锻炼,自主中断排尿、继续排尿,连续治疗8周。康复组:在对照组基础上采用康复治疗。运用盆底康复治疗仪进行电刺激-生物反馈治疗。取平卧位,暴露外阴,于右侧髂骨、左侧髂骨、腹部下腹肌贴1电极片,将肌电探头置入阴道行电刺激治疗,频率由低到高,脉宽以患者自觉肌肉被动收缩无痛感时为度。将圧力曲线、肌电图等肌肉活动数据转为模拟可视信号反馈给患者,指导患者进行有效的盆底肌肉收缩及放松训练。患者首先进行I类盆底肌纤维训练(盆底深部肛提肌),当肌力达到3级后再行II类盆底肌纤维训练(阴道浅肌层和会阴肌)。每周治疗2次,每次20min,连续治疗8周。

1.4 检测方法

采用经会阴四维超声法检测盆底肌肉治疗前后变化情况。运用彩色多普勒超声诊断仪(美国GE VOLUSON E8型),频率4~8MHz,实时三维摆动角度为85°,二维探头发射角度为70°。患者检查前排空膀胱取平卧截石位,探头置于会阴部,运用实时四维模式,观察四维超声图像变化。于静息状态、Valsalva动作时采集正中矢状面容积数据:盆隔裂孔面积、膀胱尿道后角(膀胱三角外壁与近端尿道轴线夹角)、膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离、肛提肌厚度、肛提肌尿道间隙,所有数据均取3次测量平均值。采用神经肌肉刺激治疗仪(HENIX USB 4型)评估患者治疗前后I类和II类肌纤维肌力变化,I类肌纤维根据盆底肌肉收缩持续时间0~5s,分别记为0~V级;II类肌纤维根据肌肉持续收缩次数0~5次,分别记为0~V级。

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 一般临床资料

康复组40例,年龄(32.8±4.3)岁(21~40岁),孕(38.3±2.0)周(37~44周),产前体重(58.4±4.4)kg,新生儿体重(3.2±0.6)kg。对照组40例,年龄(32.8±4.3)岁(21~39岁),孕(38.4±2.1)周(37~43周),产前体重(58.3±4.4)kg,新生儿体重(3.2±0.6)kg。两组对比差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 静息状态时两组四维超声指标对比

在静息状态时,治疗前两组各项超声指标对比无差异(P>0.05);治疗后康复组盆隔裂孔面积、膀胱尿道后角、肛提肌尿道间隙降低,膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离、肛提肌厚度升高,且与对照组有差异(均P<0.05)。见表1。

表1 静息状态时治疗前后两组四维超声各指标对比±s)

a与同组治疗前对比b与对照组治疗后对比P<0.05

2.3 Valsalva动作时两组四维超声指标对比

在Valsalva动作时,两组治疗前超声指标比较未见差异(P>0.05);治疗后康复组盆隔裂孔面积、膀胱尿道后角、肛提肌尿道间隙降低,膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离、肛提肌厚度较治疗前升高,且与对照组有差异(均P<0.05)。见表2。

表2 Valsalva动作时治疗前后两组四维超声各指标对比±s)

a与同组治疗前对比b与对照组治疗后对比P<0.05

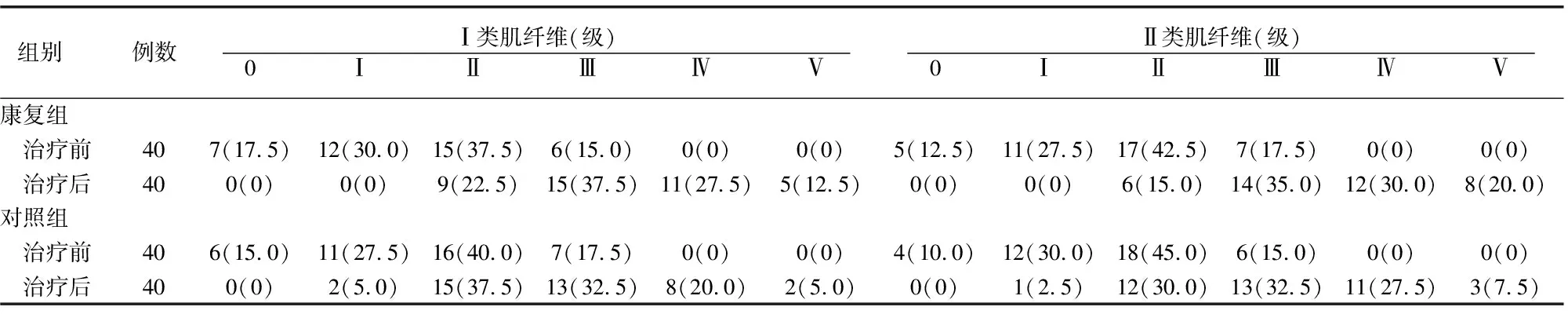

2.4 两组肌纤维肌力对比

治疗前两组肌纤维肌力对比无差异(P>0.05);治疗后两组I类和Ⅱ类肌纤维肌力均升高(Z=6.260、6.492,Z=4.739、5.507,P<0.05),且康复组两类肌力髙于对照组(Z=2.081、2.012,P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后肌纤维肌力对比[例(%)]

3 讨论

压力性尿失禁的发生与盆底解剖结构改变、支持组织受损、尿道膀胱压力改变、尿道阻力降低、尿道括约肌损伤等密切相关[5]。二维超声仅能显示矢状面图像,无法多平面显示盆底组织结构。经会阴四维超声,可实时动态显示盆底容积图像,成像速度极快,可降低运动状态引起的伪像,增强图像成像质量,有助于更直观观察盆底组织的解剖结构及功能[6]。具有无创、无射线、无痛、可重复、经济等优势,逐渐受到医师认可,广泛用于临床诊疗。

盆隔裂孔的结构变化是引起压力性尿失禁的重要因素[7]。肖汀等研究表明,膀胱颈的移动度对压力性尿失禁的影响最大[8]。由于妊娠期激素水平变化及分娩过程中对盆底肌肉的牵拉,使膀胱颈及尿道支持组织肌肉松弛,膀胱颈移动度及尿道后角均增大[9]。膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离、膀胱尿道后角是反映膀胱颈移动度的重要指标。膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离与膀胱颈移动度呈正相关。肛提肌是维持盆腔器官正常位置及功能的重要组成部分,能封闭骨盆,支托盆底脏器。足月孕妇经阴道分娩时,胎儿头部会直接作用于肛提肌,使其极度扩张,导致盆底肌纤维或筋膜韧带损伤,引起肛提肌变薄[10]。肛提肌尿道间隙越大表明盆底器官脱垂越严重。本研究结果发现,康复组治疗后在静息状态和Valsalva动作时盆隔裂孔面积、膀胱尿道后角、肛提肌尿道间隙均降低,膀胱颈至耻骨联合后下缘的垂直距离、肛提肌厚度升高。而对照组治疗前后无明显变化。提示康复治疗能显著改善压力性尿失禁患者的盆底结构,治疗中的电刺激能促进局部蛋白质代谢,促进盆底肌纤维生长,增强肌纤维的收缩力和张力,改善柔韧性[11]。通过生物反馈治疗,将患者盆底肌肉的实际状态以视觉模拟信号反馈给患者,指导患者针对性自主控制训练,体现了治疗个体化原则,提高肌肉训练效果[12]。

压力性尿失禁患者通常表现为盆底肌纤维肌力下降,早期出现I类和II类肌纤维肌力改变。本研究康复组治疗后I类和II类肌纤维肌力的改善程度优于对照组。提示,康复治疗能显著改善压力性尿失禁患者的盆底肌纤维肌力,促使尿道支持结构稳定,膀胱颈位置提高,尿道活动性减少。

综上所述,康复治疗能显著改善压力性尿失禁患者的盆底肌群结构,提高盆底肌纤维肌力。经会阴四维超声能够对压力性尿失禁患者治疗前后的盆底解剖结构进行实时、动态的观察,获得盆底结构完整的四维声像图,对盆底肌群不同状态下的特定参数进行定量分析,准确评估康复治疗对压力性尿失禁患者盆底结构的影响。