法律论辩的落脚点:法律辩护的原型论辩模式*

武晓蓓

(延安大学外国语学院,陕西 延安 716000)

当今的法律论辩研究已成为具有跨学科和国际化特点的独立研究领域。在四十多年发展历程中,一些人从法哲学和法理论等法律学科视角探究法律论辩理论,另一些人则构建一般论辩理论系统(逻辑的、修辞的或语用的、辩证的),然后向法律领域延伸和应用,形成了一些重要的流派和理论。前一方向的代表如麦考密克、阿列克西、阿尔尼奥、佩策尼克,后一路向的代表如图尔敏、佩雷尔曼、哈贝马斯和菲特丽丝。概览当今法律论辩研究的大格局就会发现,一方面,从不同视角出发对法律论辩的研究各具特色:法哲学的研究从法治要求的视角出发,聚焦于法律论辩的正确性标准和讨论规则;法理论的研究注重应用于不同法律文化、不同法律领域的解释方法和论辩方法;论辩理论的研究关注由论证型式的特殊法律类型组成的论辩模式,它们代表不同法律领域中不同类型的法律争议解决的特色;关注逻辑分析的那些理论,探究对重建论据和论点的逻辑关系颇为重要的那些法律论辩的特点;着眼于修辞分析的那些理论,研究与特殊法律听众的确信有关的方方面面;而对于倾力于辩证分析的那些理论而言,与法院处理和预见必须予以消除的各种形式的批判性回应的方式有关的问题,成为研究对象。[1]P351-352另一方面,法律论辩的不同理论方法凸显出三个“共识”或“趋同”:在理念上,都同意法律论辩是理性实践讨论的一种特殊形式,解决法律意见分歧需要遵守讨论规则,评价法律论辩的正确性需要理性标准;在方法上,承认逻辑的、修辞的和辩证的洞察对这种正确性标准和讨论规则的建立都是重要的;在落脚点上,都趋向扎实研究不同法律文化、不同法律领域之下的论辩模式和论证型式。新兴的一般原型论辩模式和法律辩护中的原型论辩模式研究,预示一般论辩研究和法律论辩研究的最新动向,反映在范爱默伦所编《原型论辩模式:探索论辩话语和制度语境的关系》(2017)和菲特丽丝所著《法律论证导论》(2017)等语用-辩证的论辩理论的最新工作里。

一、法治和论辩模式

法律论辩研究旨在阐明辩护法律裁决的理性方式,一种理性辩护应该满足怎样的正确性条件。这些方式体现为以论证型式(相应的批判性问题)为核心的论辩模式。这些正确性标准既与(道德)论辩的一般正确性标准(比如相干性、逻辑有效性、一致性和可普遍化等)有关,也牵涉特殊法律标准(比如法治、法律确定性、平等)以及适用某一特定法律文化和特定法律领域(如适用宪法领域特定法律文化的比例原则)的正确性标准。因此,法律论辩模式最终与法治相关联。现代法治的法律秩序和法律体系所假定的一个基础理念是,制定法律的人与适用法律并在实施过程中解释和发展法律的人,不应是同一拨人。法治所要求的这种分权,迫使那些通过解释和发展法律而适用法律的人,按照某些可接受标准辩护他们的裁决,来说明他们运用法律所赋予的自由裁量权的方式。这形成法律论辩理论的基础。法律论辩理论就是要详细阐明,在实践语境下,就某一规范的意思有争议的案件,对法官必定适用和解释该法律之方式的要求以及该规范必定被适用于某一特殊案件的方式,均维护法治的标准。在麦考密克看来,在法律辩护的制度语境中执行合适的合理性标准,从法治视角来看,是可普遍化和演绎辩护的要求,是根据特定法律价值的后果评估,是与这些规则和法律体系背后原则的融贯性和一致性。[2]P12-13从辩护合理性视角看,演绎辩护的要求与法治和可普遍化要求相联系。由于法律裁决必定总是基于普遍规则,因而法律裁决的理性辩护总是要使用演绎有效的论证。之所以需要二阶辩护,是因为将规则适用于具体案件要“在全世界都讲得通”这个要求,按麦考密克的观点,这蕴含着它必定有可接受的后果;它也必定 “在法律体系语境中讲得通”,即这一适用与相关规则、法律原则和这些规则背后的价值相融贯。[1]P96辩护一个解释或选择时,后果主义者论证、融贯性论证和一致性论证,总是构成一种充分的防卫。诸如此类的论证保护“法治”概念的安全,是论辩的好规准(good canons)。[3]P250-251法治与法律的可论辩特性是一枚硬币的两面。法院的任务就是对依据适用的法律而做出的裁决进行辩护,包括运用修辞学(实际上是广义的非形式逻辑)。麦考密克指出,有四种可能的问题需要“修辞解决”:确定所谓的事实是否曾发生过的“证明问题”;决定是否所谓的事实是某一规则中有效事实之实例的“归类问题”或“资格问题”;建立对业经承认的原文规则之正确解读的“解释问题”;以及确定是否存在处理所谓事实的一个规则的“关联问题”。其实,可以将这些思想进一步发展为非形式逻辑或论辩理论的理念:修辞学并不是逻辑的一种替代,而是论证型式集与运用它们的策略,这种论证型式甚至可以把所有论证模式(包括形式的、逻辑的模式)纳入其中。[4]P24不过,由于法律辩护既要符合法律制度的要求,又要遵循一般理性论辩的准则,而且这些都必定通过特定的论辩模式体现出来,因此,一般论辩模式的研究和法律制度化之下的原型论辩模式的研究就成为中心问题。法院在司法裁决辩护中使用了恰当的、好的法律论辩模式,可以维护和提升人们对法治的信心,对司法体系的信任;反之会破坏和削弱甚至毁灭这种信心和信任,因为只有在前一种情况下,法律的确定性和可预测性才得到落实。

图尔敏模式作为一般论辩模式已得到普遍承认。该论辩模式既是从法律活动程序性步骤抽象而得的一般论辩模式,也是能应用到法律活动的法律论辩模式。图尔敏在寻找普遍适用的论辩模式时发现,平常的论证根本套不进几何学证明的模子,而是与法律诉讼中的论辩模式更吻合。对某一主张的证明或辩护,必定是由按固定顺序执行的若干步骤构成的一个程序或过程。这个过程也是一个批判性对话框架,提出主张的人为对付潜在的挑战者提出的各种批判性问题而采取的构建论证的程序或步骤。图尔敏模式中的六因素就是对挑战者可能提出的六类批判性问题的应答,因而六因素之间的区别在于它们各自在论证中发挥的功能不同。

这些因素构成论辩的一般模式:给定根据G,我们可以诉求担保W(它依赖支援B),在没有发现特殊反证(R)或异常情况的条件下,来证明主张C,或至少假定(M)C。担保和反驳这两个元素最能代表图尔敏模式的特色和优越性。[5]P25-27,86,98

图尔敏模式有七个重要特征。第一,区分了前提的不同功能。传统分析中以结构区分前提(大前提和小前提)。现在,一般命题(大前提)被分离出来当作推论的规则。这种功能性区分与法律中事实问题和规则问题的区分相吻合。第二,作为推论规则的担保,既包括全称概括和统计概括,也包括可废止概括,它们都可以成为推论规则。第三,由于担保作为推论规则可以是三类概括,因而六因素组成的论辩模式可以容纳演绎、归纳和合情推理这三种论证类型。第四,由于该模式中的每一成分都被看作是回应批判性问题的产物,按照“语用-辩证法”和沃尔顿“新辩证法”的标准,该模式是“辩证的”。美国修辞学家从狭义逻辑出发把以该模式为标志的图尔敏论辩理论看作是修辞学,而图尔敏自己认为他的理论是逻辑理论,而从广义逻辑来看,图尔敏论辩理论属于广义逻辑之下辩证法的一支。第五,该模式可具体化为适合不同领域制度约束下的论辩模式(图尔敏在《推理导论》第六部分专门讨论了法律、科学、艺术、管理和伦理这些“特殊领域”的论辩)。第六,该模式反映了论辩评估规范在某些方面是普遍的或“领域不变的”,在另一些方面是特殊的或“领域依赖的”。论辩的可接受性既取决于普遍的、领域不变的可接受性标准,也取决于特定的、领域依赖的可接受性标准。第七,该模式有良好的可扩展性,能适应更复杂的论辩情形。有学者甚至认为,把图尔敏论辩模式、语用-辩证法的论辩四阶段匹配的批判性问题和沃尔顿等的论证型式结合起来,是构建论辩的更好途径。[6]

事实上,图尔敏论辩模式近年来在很多领域得到应用和扩展。在科学课程、科学-社会问题研究教学中,提出了图尔敏论辩模式的六种改进版。[6]按照菲特丽丝的综述,[1]P55-59在“人工智能和法”研究中,对图尔敏论辩模式有一系列扩展和改进。比如,进一步细分了法律论辩中不同类型的担保;细化了图尔敏论辩模式中的反驳;扩展该模式的各种元素和结构。从图尔敏论辩模式及其扩展可以看出,一般论辩模式可能是更为复杂的,它所涉及的元素需要从新的视角来审视。比如,复杂论辩结构的论证链与论证层次的连通形式,应对不同批判性反应所形成的不同类型的论辩结构,可能的反驳激发论辩结构的重塑,等等。这就需要一个新的论辩模式的概念,这构成范爱默伦为代表的语用-辩证法论辩理论的新研究焦点。应强调指出,语用-辩证法对不同交往活动类型中的原型论辩模式的研究受到图尔敏模式的影响,主要是基于担保的论证型式的分类和语境依赖的论辩评估标准这两方面。[7]251不过,语用-辩证法的研究,为论辩话语的语境独立性和语境依赖性更加透彻和更为逼真的说明,铺平了道路,[8]P24这种说明比图尔敏和其他人的解释更详尽、更精准、有更好的支持[9]P73。

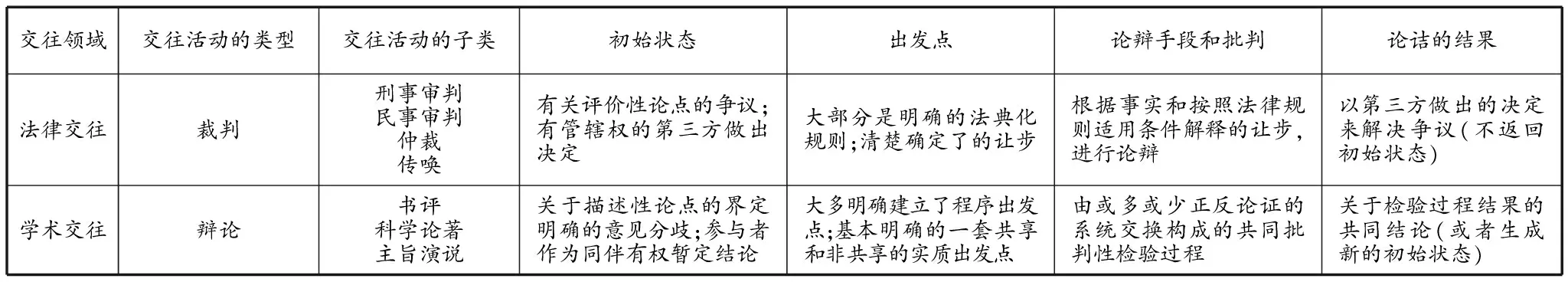

20世纪末,范爱默伦和霍特罗瑟着手强化语用-辩证法与论辩实际的连接,为阐明论辩话语的“策略设计”,将语用-辩证的“标准理论”中起主导作用的合理性维度与实效性维度整合起来,形成了以策略机动为核心的“扩展的”语用-辩证的论辩理论。策略机动指在批判性讨论的特定阶段上,人们可以利用“论式潜能”,适应“听众的需要”以及“表达计策的蓄意使用”,以自己偏爱的方式影响批判性讨论的结果。讨论双方可以选择自己擅长驾驭的或最适合的材料,从迎合其听众的视角出发,以最能取得实效的方式进行论辩。[9]P353-354,358-360由于策略机动不是在一种理想化批判性讨论中发生的,而是在变化多端的交往实践里发生的,因此,“扩展的理论”必须恰当说明,从制度上被决定的形形色色的“交往活动类型”(比如裁判、辩论、医疗咨询、政治访谈和学术书评等)的惯例化。为实现其制度指向,交往活动类型依照特殊要求被惯例化,特定交往领域的制度性紧迫要求引起接踵而来的交往需求。有些交往活动类型是论辩性的,对这种论辩性的特征描述很有价值。按这种特殊方式的特征描述,可以在批判性讨论模型的帮助下,依据实现其制度指向必须满足的惯例要求,完成某一特殊交往活动类型中论辩范围的具体化。以批判性讨论四阶段为出发点,可以抓住四个焦点——初始状态(对抗阶段)、出发点(开启阶段)、论辩手段和批判(论辩阶段)、论诘的结果(终决阶段),对交往活动类型的论辩性进行特征描述。由于这四个方面给论辩话语施加外在约束,因而在对论辩的分析和评估中需要确定策略机动的“制度先决条件”,考虑论辩话语在其中发生的论辩活动类型的制度指向和惯例。依据某一特殊交往活动类型的特定惯例化,就可以确定某些策略机动模式对于实现其制度指向是否适合。因此,在某种程度上,策略机动的可能性随交往活动类型的不同而不同,而这又影响论辩的分析和评估。语用-辩证法对各种交往实践的经验研究是要查明制度约束决定策略机动之可能性的程度,发现在某种交往活动类型中所展示出来的论辩结构的原型论辩模式和论证型式。[10]P440-442试比较两个不同交往领域的交往活动类型的论辩性特征描述。[7]P559-561

交往领域交往活动的类型交往活动的子类初始状态出发点论辩手段和批判论诘的结果法律交往裁判刑事审判民事审判仲裁传唤有关评价性论点的争议;有管辖权的第三方做出决定大部分是明确的法典化规则;清楚确定了的让步根据事实和按照法律规则适用条件解释的让步,进行论辩以第三方做出的决定来解决争议(不返回初始状态)学术交往辩论书评科学论著主旨演说关于描述性论点的界定明确的意见分歧;参与者作为同伴有权暂定结论大多明确建立了程序出发点;基本明确的一套共享和非共享的实质出发点由或多或少正反论证的系统交换构成的共同批判性检验过程关于检验过程结果的共同结论(或者生成新的初始状态)

据此,范爱默伦给出论辩模式的如下定义:当应对某一特定论辩话语中的特殊论证型式时,论证者理应考虑交往活动类型的制度先决条件,预期与该活动类型有关的批判性问题。由此导致在经验上可观察到的该话语里的“论辩模式”。这种论辩模式可以刻画为论辩行为的特殊群集,它处理特种意见分歧,辩护或防卫特定类型的论点,在某一特种论辩结构中运用特殊的论证型式或论证型式的组合。[11]P159比如,在法律领域,论辩性交流发生于法律案件的交往活动之中,法官典型地使用征兆论辩使其所做出的裁定合法化。此时,用征兆论辩来证明以某一特定方式处理相关案件是正当合理的,因为待解决的评估性判断被某一规则所涵盖。待解决问题的类型决定所提出的征兆论证可能需要得到另一类论辩的支持。假如法官在裁决过程中生成了某个一般规则的例外,使用实效论辩就可能有帮助。而在科学讨论中,目标是实现给某种自然现象提供说明这种制度指向,确立所讨论科学主张的真理性的典型方式是运用因果论辩的某个子类(从因到果或从果到因),即利用因果论辩来表达相关主张是可接受的,因为它基于一种已确定的因果关系。[8]P5-6

二、制度指向、惯例化和原型论辩模式

制度指向反映对已经产生的交往活动类型做出响应的紧迫情况,比如在议会辩论中对某一政策建议达成深思熟虑的决定。在不同交往领域,惯例化在正式性程度上有所不同。在法律裁判中,惯例化的方式使其制度指向可以用构成性和调节性规则予以明确显示,高度正式化。政治领域的商议,往往以某种宽松的调节达到程度较低的正式化,惯例化也可能在一定程度上是隐含的。在寻求共通之处的人际互动领域,惯例化甚至可以是非正式的。[12]P14制度指向和惯例化一起为某一特殊交往活动类型中的策略机动确立制度先决条件。有“主要的”制度先决条件,也有“次要的”制度先决条件。前者是官方规则,通常是正式的、程序性的(比如,在许多国家的议会里,发言者应向主席表示要发言的规则);后者是非官方的、往往是非正式的、实质性的(如欧盟议会成员必须同时促进欧洲的利益和自己国家的利益)。在法律领域,交往实践一般被强有力地惯例化。司法活动的程序出发点和实质出发点规定了批判性讨论开启阶段所对应的法律程序的节点,主要是从制度上预先确定的,而不是参与各方决定的。[12]P16

各种交往领域产生的交往活动类型的初始状态,以不同意见分歧为中心。它可能是法律案件中正式定义的混合争议,也可能是医疗咨询中非正式的、非混合争议。所争议的论点也许是议会政策辩论中的评估性论点、法律裁判中的规范性论点或科学讨论里的描述性论点,当然还可能有这三种类型的元素一道出现的混合性论点。特定出发点(如法律案件中明白确立的出发点,或者个人聊天中隐含的出发点)构成某一特殊交往活动类型或交往活动类型群集的特征,在与这些出发点相结合的情况下,初始状态的具体特性将导致批判性讨论的论辩阶段所对应的实际论辩的特殊类型和讨论结果的特殊类型。意见分歧类型、所争议论点的类型、程序和实质出发点的不同,对论辩和批判的交换方式(受到有力管控的交换,或者主要由参与者自己决定的交换)的具体要求,以及欲获得结果的类型(法律案件的最终裁决,或者私下讨论中当事一方改变主意或维持初始状态),引起不同类型的论辩。由于各领域的制度条件不同,决定了各领域运用不同的主导论证型式。比如,在法律领域是征兆论辩;在政治领域,议会辩论中运用实效论辩以辩护政策论点构成其特色;在学术领域,科学讨论运用因果论辩作为建立某一科学主张之真理性的典型方式。在此,特定类型的论证型式成为实现所欲结果的卓越工具。把握论证型式的完整结构需要考虑其匹配的批判性问题,加强或削弱论证型式的支持力,都需要在论辩交流中预见或回应以批判性问题表达的具体形式的批判性反应。在某一交往活动类型中,按制度惯例需要回答哪些特殊的批判性问题,要看以下情况而定:微观(语言语境)、中观(情境的)和宏观(交往活动类型)语境、可以引出的逻辑推论和语用推论,以及可用的一般背景信息(包括某些有关一般规则和规定的知识)和特殊背景信息(比如专家信息)。[12]P17-19

论辩模式是可以经验地观察到的论辩话语中的结构规律性,这种规律性是由适合于某一特殊交往活动类型的策略机动的制度先决条件形成的。[9]P71当一种论辩模式能用这种制度先决条件加以说明时,该论辩模式就是原型的。更具体地说,在依照其制度先决条件,鉴于交往活动类型的制度惯例对相关具体批判性问题做出回应,达成交往活动类型的制度指向的过程中,运用策略机动的方式造成了原型论辩模式这个结果。原型论辩模式代表某种交往活动类型所特有的一种模式。定性经验研究揭示了在论辩实际中发挥重要作用的这些原型论辩模式,它是在实现某一交往活动类型的制度指向过程中典型使用的论辩模式。[12]P20,22某些论辩模式构成特定交往活动类型中通常实施论辩话语之方式的特色。比如,在议会的政策辩论中,可以发现这样构成的原型论辩模式:一个规范性论点(应该执行某一政策),使用实效论辩进行辩护,再用根据实例的论证予以支持。[9]P72-73

原型论辩模式分析的展开,需要利用语用-辩证法开发的各种理论工具,比如意见分歧的类型学(单一的、多重混合的、多重非混合的),论点的类型学(描述的、评估的、规范的),论证型式的类型学(因果的、比较的、征兆的及其子类)以及论辩结构的类型学(单一的、多重的、并列的、从属的及其组合),描述原型论辩模式在论辩话语中的展现。对原型论辩模式的辨识弄清了评价相关论辩话语时需要何种评估,这种评估包括些什么。此外,原型论辩模式也有助于教会论证者怎样进行某些论辩实践。[12]P21辩证地看,论辩模式是由主角或提议者回应或预见反角或反对者的(可能的)批判(比如与所使用的论证型式相联系的批判性问题)而生成的。从修辞视角看,重点是与不同类型听众相配的论辩模式所具有的实效性[9]P72,117从结构层次看,原型论辩模式包括主论辩的基础模式和扩充论辩的精巧模式。“基础的”论辩模式相对简单,包括用主论证辩护论点的第一层次;“扩充的”论辩模式还有更深的辩护层次,有不同程度的复杂性。复杂论辩可能包括主论点的辩护(第一层次)、子论点的辩护(辩护理由的理由,第二层次)、子子论点的辩护(第三层次)等等。[11]P160

不难看出,论辩模式的关键是论证型式。在分析方面,可以围绕论证型式刻画原型论辩模式的结构;在评估方面,以论证型式匹配的批判性问题为中心对论辩的优劣做出评价。语用-辩证法把论证型式分为三大类:征兆论证,表述如“X为Y所特有”,“X是Y的特点”,“X本质上是Y”,包括根据迹象、根据权威、根据范例、基于意义或定义的论证、根据样本等等论证;基于比较的论证,表达式如“X犹如(比得上)Y”,“X相当于Y”,“X就像是Y”,包括类比、基于比喻/比较、基于公平/正义原则、基于互惠原则等等论证;因果论证,表达为“X引起(导致)Y”,“X是获得Y的手段”,“Y是由X造成的”,包括根据后果(实效)、从因到果、从果到因、手段到目的等等论证。可以发现,在不同交往活动类型论辩话语的第一层次上,基础论辩模式就各有特色。在政治领域,如欧洲议会的全体会议辩论,在主层次上原型地展示了一种基础论辩模式,由支持一个规范性政策主张的实效论证组成。在法律领域,简单案件的法律裁定的基础论辩模式运用征兆论证,表明某一特殊法律后果由法律事实而引起,因此争议中的规范性论点是正当合理的。在扩充论辩模式层次上,也体现出特色。对于事实有争议的疑难案件,法律裁决的原型论辩模式包含一个从属的二阶征兆论证,援引书面文件、证言或专家报告来证明事实;当某一法律规则的适用有争议时,在辩护中就必须详细说明选择某个规则版本的理由。这个辩护可能转而由更深的论证链支持,结果就产生了更为精巧的扩充论辩的原型模式。在不同法律体系和法律领域,支撑建立一个适用的法律规则之含义的标准不同,因而产生的原型论辩模式在一定程度上也有所变化。[11]P175-176

一般来说,某一论证型式匹配的批判性问题有一个大致的规定。比如,各领域广泛使用的实效论证(非形式逻辑家的“根据后果的论证”),它的肯定性形式是:

1. 论点:行动X应该执行

1.1 因为:行动X导致正面结果Y

(1.1′)(而且:如果行动X导致诸如Y这样的正面结果,X就必须执行)

同一论证型式的否定性形式是:

1. 论点:行动X不应该执行

1.1 因为:行动X导致负面结果Y

(1.1′)(而且:如果行动X导致诸如Y这样的负面结果,X就不可以执行)

实效论证最一般的批判性问题是:

1.行动X确实导致结果Y吗?

2.结果Y真的是正面的(即合意的)/负面的(即不合意的)吗?

3.行动X没有任何重大的否定性副作用(即不合意的)/肯定性(即合意的)副作用吗?

但是,从原型论辩模式考虑,在某一特殊情形中,哪些批判性问题需要予以回答取决于制度指向和交往活动类型(或活动类型群集)的惯例化。对于相关论辩(子)类型的具体正确性标准(批判性问题)的执行,可能要求某种语境依赖的一般正确性标准(一般批判性问题)的细化、修订或补充。在特定交往活动类型中,某些批判性问题是主要的甚或是决定性的,而别的批判性问题可能被假定早已被回答。[8]P5-6比如,考虑到具体语境,实效论证的运用可能涉及另一些问题,使用这些批判性问题的方式取决于运用实效论证的交往活动类型的语境。假如运用实效论证的论证者在论说中提出对其论点的辩护时就已经预见或回应了某些批判性问题,那么,就会形成具有更复杂结构的复杂论辩。在某些要求使用实效论辩的情形中,有时必须扩充批判性问题清单。人们可能接着问:结果Y是否不可能通过其他行动更容易或更经济地获得?也可能要问:是否另一个结果Z不会比结果Y更正面(即更合意)?还可以问:否定性副作用(不合意)是否可以被阻止或消除?凡此等等。各种论辩实践宏观语境的迫切要求,决定是否需要提问、预见或回应三个批判性问题以及后续问题,而不是每次总是要处理所有这些批判性问题。某些情况下,对某一批判性问题的回答双方明显相互同意(或者言语活动早已预设了回答),那就无须再处理。也可能出于实效性的修辞理由,某一特定的批判性问题并没有被显明处理。反之,由于论辩发生于其中的环境激发了扩充批判性问题清单的需要,则可能要考虑适合添加到清单上的批判性问题。总之,实施某一特殊交往活动类型时,需要按照宏观语境的制度要求,对一般批判性问题进行细化、修正或补充。[12]P23-25

对原型论辩模式的研究,甚至可以从定性的经验研究推进到定量的经验研究,根据对代表性的论辩话语语料库的研究,确定各种原型论辩模式的发生频率,比较各种交往活动类型和交流领域的频率,进而确定哪些原型论辩模式可以被看作是绝对或相对意义上“常规的”。常规论辩模式不仅是原型的,而且在相关交往活动类型中频繁出现。[12]P22

三、法律辩护的原型论辩模式

法律辩护是旨在解决法院与必须让其确信的多样化听众之间的意见分歧的批判性讨论。批判性讨论按照解决法律争议的特定程序和规则进行,这些程序和规则创设了法律语境下批判性讨论的制度约束,规定当事人和法院的论辩行为的可能性,也起着策略机动的制度先决条件的作用。制度约束牵涉主张、讨论程序、讨论规则、角色分配、共同出发点、论辩的正确性标准以及讨论的最终结果。[1]P342-343法院辩护其对简单案件和疑难案件中不同类型法律意见分歧之裁决的义务,对不同批判性问题的回应方式,导致了法律辩护的不同原型论辩模式。法官是必须保证法律约束之下批判性讨论的程序和规则得到遵守的第三方,确保讨论按照有利于法律争议的理性解决规则来进行。由于法官担当决定各讨论阶段以及整个讨论之结果的制度性角色,他就必须说明在具体案件中适用法律时使用自由裁量权的方式,辩护自己做出的各种决定。法官的辩护形成四种合法化:确定争议内容和范围之方式的合法化(在对抗阶段),确定共同事实出发点和法律出发点之方式的合法化(在开启阶段),按照法律证明标准和解释方法评估当事人论辩方式的合法化(在论辩阶段),以及法官定夺最终结果之方式的合法化(在终决阶段)。[1]P224法律论辩是旨在解决争议的批判性讨论,从这个视角看,法官必须考虑可能由当事人、上级法院和法律共同体对他们的裁决所提出的相关批判。法官依据他们的制度性功能,一定会预见和考虑相关批判性反应,这首先与向法院提出的那个争议的本质有关。而法官可能预见的批判性反应,又与他们在自己的辩护中所提出的论辩有关,因为不同的论辩形式与不同的、可能的批判形式相联系。

简单案件的原型论辩模式反映一阶辩护的演绎有效论辩,其中的征兆论证必须具体化为肯定前件或法律三段论的形式(MP)。简单案件的裁决辩护意味着法院必须具体说明裁决的事实根据和法律依据,可以仿语用-辩证法的符号系统将此原型论辩模式刻画为:

1[裁决]<[MP]:(1.1[事实]& 1.1′[规则])

综上所述,高校的人才培养要站在社会主义改革的浪潮上,要牢记我国的教育方针和指导思想,要牢记中华民族伟大复兴的光荣使命,要思考国家需要什么样的人,社会需要什么样的人。这样,应用型的本科院校才能找准人才培养的方向,才能树立明确的人才培养的目标,为中国梦贡献一份高校的强有力的力量!

疑难案件的意见分歧可能关涉案件事实、案件事实的法定资格、法律规则R的解释或者规则R的适用性。[1]P227对第一类(事实类)疑难案件,法院必须对关于事实的决定给出进一步辩护,而对第二类(规则类)疑难案件,必须对决定要适用的法律给出深层辩护。这些不同类的疑难案件导致辩护的不同原型论辩模式。在案件事实有意见分歧的第一类疑难案件中,主论辩层次上的论辩模式与简单案件的原型模式相同,但需要一个由征兆论证构成的从属二阶论辩(1.1.1),作为对关于事实陈述的那个论据(1.1)的支持,它是由对事实的证明组成的:

1[裁决]< [MP]: (1.1[事实] < [征兆论证]: 1.1.1 [事实的证明]& 1.1′[规则])

对事实的法定资格有意见分歧的第一类疑难案件的原型论辩模式与此类似,只是法院要在某一特殊法定资格(或归类)的适用条件基础上,必须辩护被用作事实的法定资格的谓词,这需要对构成事实法定资格的论据1.1的进一步辩护。

在意见分歧涉及适用法律的第二类疑难案件中,对规则的含义有两个(或以上)看法。法院的任务是为该具体案件确定该规则的含义(比如,在替代表述R′和R′′之间进行选择),以便能够决定是否该规则可适用于手头案件事实。

1[裁决]< [MP]: (1.1[事实] & 1.1′[规则R′] < […]: 1.1′.1[规则之解释的辩护])

在1.1′.1这个二阶辩护里,法院辩护规则R的解释(即R′)。人们区分了形形色色的解释方法,比如语法的或语言的方法(此时法官提到语词的日常语言含义)、历史方法(法官考虑立法者在立法准备文档中表达的所意欲的含义)、体系方法(法官提及规则在法律体系中的地位以及它与其他规则的关系)和目的论方法(法官援引规则的目标或用途)。[…]表示此处运用的论证型式有多种可能性。随着法律体系和法律领域的不同,确定要适用的某一法律规则之含义所依据的“正确性”或“可接受性”的标准也不同。大陆法系必须引用诸如法律规则、法律原则等这样的法律渊源来给出支持。在普通法体系中,法院可以援引判例、法律原则等等。在欧盟法和国际法里,法院可以引用法律规则、法律原则、特定目标等等。[1]P229

对各种批判性问题做出的反应导致不同的论辩义务,这制约着对某一特殊解释方法的选择,因而凭借运用不同解释方法,二阶论辩的原型模式将以不同方式展开。每一种论证型式都与具体的评估性问题联系在一起,这些问题对于评估关系重大,一个成功的辩护必须予以满意地回答。各种解释方法独具特色的论辩模式是对这些批判性问题的回答形成的。

前面曾叙述过实效论辩的原型模式。当它在法律辩护中运用时,形成法律交往活动制度约束下的一些特点。提出实效论证的法官负有回答这个论证型式所伴随的下述批判性问题的证明责任:

1.按解释R′/R′′适用规则R导致Y′/Y′′吗?

2.Y′/Y′′的确是(不)合意的吗(从法律视角看)?[1]P239

在这里,“后果”主要是法律后果,“合意”与否也是法律上的。按照菲特丽丝的分析,法律辩护中的“目的-评估性”论辩,以实效论证为核心,展开为三个层次的原型论辩模式:

第一层次A:

1.1′.1a 按解释R′适用规则R是合意的

1.1′.1a.1a 按解释R′适用规则R导致结果Y′

1.1′.1a.1b 结果Y′是合意的

1.1′.1b 按解释R′′适用规则R是不合意的

1.1′.1b.1a 按解释R′′适用规则R导致结果Y′′

1.1′.1b.1b 结果Y′′是不合意的

在疑难案件的法律辩护中,问题2(涉及1.1′.1a.1b或1.1′.1b.1b)的回答成为讨论对象。为此,法官应该阐明为什么从该规则之目标的视角看,那个结果是(不)合意的。此时,需要重建一个更深层次(B)的从属论辩,它应该包括辩护相对于目标的后果(不)合意性的支持性论辩,作为对批判性问题2的回应。

第二层次B:

1.1′.1a.1b 结果Y′是合意的(从法律视角看)

1.1′.1a.1b.1a 结果Y′与历史上立法者所意欲的/有效法律秩序背后的目的或目标P相一致

1.1′.1b.1b 结果Y′′是不合意的(从法律视角看)

1.1′.1b.1b.1a 结果Y′′与历史上立法者所意欲的/有效法律秩序背后的目的或目标P不相容

法官可能提到历史上立法者所意欲的目的(因而是选择该规则的一个主观的目的论解释),或者由有效法律秩序客观描述的合理目的(因而是选择该规则的一个客观的目的论解释)。可是,法官还得进一步说明这种背后目的的来源或更深的原则和价值,这形成辩护(C)。

第三层次C:

1.1′.1a.1b.1b. 目标P是历史上的立法者所意欲的/目标P是有效法律秩序客观描述的一个合理目标

1.1′′.1b.1b.1 目标P可以在以下法律文档中发现(……)/目标P是下述规则、原则和法律秩序之价值的潜在支撑[1]238-240

在法律实践中,这种目的-评估性论辩的原型模式的许多元素常常是隐含的。表面结构也许由根据后果的论辩(目的论的元素隐而不表)或者目的论论辩(后果论的元素隐而不表)组成,但论辩模式的重建必须表征所有相关的元素,以利于评估。目的-评估性论辩的原型模式的不同运用方式,取决于法官必须解决的解释难题是哪类,以及在解决该难题时他所做出的选择。这样的选择可以看成是策略机动的策划,即法院为了让它们的论辩适应它们想要使其确信的法律听众而选择某些论证和特殊的表达方式。法院所做出的选择和他们表达这些选择的方式,决定了目的-评估性论辩和其他论辩形式之间的不同类型的关系,比如,目的-评估性论辩由根据融贯和一致性的论证予以支持(结果是由从属论辩组成的一个复杂论辩结构),目的-评估性论辩由根据融贯和一致性的论证予以补充(形成由累积的并列论辩构成的一个复杂论辩结构),目的-评估性论辩被用作拒斥另一个解释的反论证(引起一个解决冲突的并列论辩)。[1]P241

论辩的复杂性和结构取决于法院对辩护所运用的论证型式相伴生的不同批判性问题的回应。怀疑构成法律争议解决的特性。在具体案件中实施复杂论辩的不同原型模式的方式,取决于法院在某一特殊法律体系中受到的制度约束。辩护不同部分的功能是对不同批判形式的回应。法律论辩如类比论辩和目的-评估性论辩,可以重建为复杂的论辩结构,而正是对解释可接受性的批判所做出的不同类型的回应,造就了这种结构。反过来看,法律辩护的各种复杂结构,可以分析成对批判和反论证的不同反应方式且导致不同原型论辩模式的一种反映。按照制度要求和法律解释的标准,会出现不同原型模式的更具体的形式。

四、关注中国法治语境下的原型论辩模式

法律论辩的最终落脚点是以论证型式为中心的原型论辩模式,它们构成法律论辩分析和评估的具体对象。法律论辩的重建就是澄清法律主张与其支撑论据的完整关系,包括补充隐含前提;法律论辩的评估,就是要抓住原型论辩型式的批判性问题,发现对这些问题的不能令人满意的回答(不回答或不充分的回答)。从历史看,很多论证型式源于辩证法和修辞学,但后来残存于修辞学,佩雷尔曼使其复苏,并找到其现实根据,非形式逻辑则企图建立关于它的规范理论。现在,修辞学、辩证法和逻辑以论辩模式为枢纽而统一起来:逻辑的形式标准适合一阶辩护,二阶辩护的理性标准反映在辩证法中(理性规则),修辞学为自由裁量空间所允许的策略机动提供发挥手段。

语用-辩证法对原型论辩模式的研究将当代一种新的理念落到了实处。原型法律论辩模式的研究与中国学者所倡导的一些理念不谋而合。“原型的”论辩即是“天然”或本真的论辩;它不是从逻辑系统推演出来的论证形式,而是“自下而上”从经验中发现的论证型式;它不只包括一阶辩护中运用的演绎论证,更涉及在二阶辩护中使用的丰富多彩的非演绎论证。心理学研究表明,人们的推理实际上更具有情景化特性。论辩理论家早就在呼唤这种原型论辩模式的研究。研究科学论辩的芬诺恰罗上世纪80年代就指出,推理研究需要更加以经验为导向,面向世界中真实发生的推理。[13]P439研究对话逻辑的论辩学者巴斯号召以科学上适当的方式开发一种系统地与经验逻辑的结果相联系的理论逻辑。[14]逻辑学家伍兹、约翰逊、加贝和奥尔巴赫在《逻辑学和实践转向》中指出,一个值得探索的假设是,存在一种实践推理的基础逻辑或原型逻辑;原型逻辑必须不仅给时间和行动腾出地方,也给在那些时间实施行动的主体安排空间;个体在制度环境中运作;原型逻辑服务于合意的目标,获得受欢迎的经济性;原型逻辑是实际时间中行动的逻辑,而实践逻辑是原型逻辑的合适延伸。真正实践的原型逻辑承认主体的受限资源的调节策略。[15]9,14-15, 28,35语用-辩证法对论辩模式的研究从一般走向特殊,从各领域普遍适用的较为抽象的模式,深入到受不同制度约束的特色论辩模式,这启发人们进一步考虑论辩模式的“连续体”:从最抽象推理模式(逻辑推理规则,如肯定前件)到语境推理模式(各种论证型式,如实效论证的语用推理形式),再到制度约束之下的论辩模式(如法律辩护中的实效论证)。这就是说,论证形式的抽象程度可能与制度约束也有关系。从论辩模式的评估来看,一般论辩模式在法律领域的运用有何特点就成为关注的重点。一般模式中的很多关键词都打上了制度语境的深刻烙印。比如,法律论辩中运用的“根据后果的论证”(实效论证),其中关键词“后果”有鲜明的法律特色:法律的后果和非法律的后果。前者涉及某一裁决所引起的法律体系之内的效应,或者该裁决内在的、可能的法律意涵。因而,法律辩护中的后果论证实际上成了“根据法律后果”的论证,表明基于某种对法律规则的理解所做出的裁决与运用宪法和法律体系的其他规范所进行的治理相一致和融贯,同时也避免了法律漏洞和反常。[16]P3-4同样,法律辩护中所使用的“归谬论证”也反映出法律制度的约束。“荒谬”这一关键词也不再是严格逻辑意义上的荒谬(逻辑矛盾),而具体化为法律意义上的“荒谬”:对规则含义的解释降低了法律体系的权威,给法律体系带入了不能忍受的不公正,导致立法者公然或暗中否认正义的理念,引发了与某一法律体系中其意义和有效性无可争辩的另一个规范的冲突,或者从此规则推出了不可能的行动或与经验证据相对立的事实断言,等等。[17]P41。对于法律论辩理论来说,在把法律辩护中运用的原型论辩模式作为最终落脚点之后,它的核心任务之一就是发掘法律制度约束之下构成法律论辩之特色的丰富多彩的法律论证型式,按照一般理性话语的正确性标准和法律正确性标准,在一般语用论证所属批判性问题的基础上,设计法律论证型式的批判性问题,作为评估法律原型论证模式的工具。

当把原型论辩模式作为法律辩护理论研究的出发点和落脚点时,一种“自下而上”的方法取代了“自上而下”方法的主导地位。论辩模式的系统不再是演绎方法推演的结果,而是从各种制度背景下的论辩实践归纳出来的结果:从经验提取、概括论证形式,通过抽象使其成为普遍适用的论证形式,生成一般论辩模式。[18]著名论辩理论家希契柯克最近指出,“更富有成效的方法是,以构建调查、发明、分析和评估的合用工具为目标,将陈述类型和合理推论类型与实际论证的经验基础相结合。论证型式系统不必是完全的但将是全面广泛的,论证型式将按照每一型式所属的批判性问题以一种自然的方式加以区别。”[19]P236而从运用的角度考虑,对于已经掌握的一般论辩模式,在将其应用到不同交往领域的论辩活动类型时,必须考虑相应制度语境的约束,注重有特色的原型论辩模式。事实上,对欧盟法院审理活动的考察已经发现,在传统的解释方法之外,出现了各种特殊的“超国家的”法律解释方法,用来确立欧盟法条款的意义。比如,菲特丽丝(2017)所论及的元目的论的解释、自主的解释、比较的解释、共识的解释和演化的解释。[1]P15

由此我们得到启示:应该研究中国法治语境下法律辩护中的原型论辩模式,这些模式不仅具有作为交往领域的论辩活动类型(法律论辩)的“领域依赖”的特性,还有中国法律文化的特色。中国的法律逻辑、法律思维、法律方法和法律修辞学的研究交集之一恰恰是法律辩护的原型论辩模式。系统展开此种研究的切入点似乎首先从案例指导制度系统里所报告的案例入手为宜。而且,我们还可以扩展西方以法官的法律裁决辩护为中心的原型论辩模式研究,从主体来说,它只涉及各级法官的论辩模式。而实际上,法律过程中的辩护自然还涉及诉、辩双方的论辩模式。由于法律制度赋予这样的双方和中立的第三方(法官)不一样的地位和权利,对他们各自的制度约束有所差异,因而可能造成各方所使用的原型论辩模式的差别。这些不同主体运用的论辩模式也是值得研究的。

[1] Eveline T. Feteris,Fundamentals of Legal Argumentation:A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions(Second Edition)[M].Dordrecht:Springer,2017.

[2] Neil MacCormick. Rhetoric and the rule of law. A theory of legal reasoning[M].Oxford: Oxford University Press,2005.

[3] Neil MacCormick.Legal reasoning and legal theory[M]. Oxford: Oxford University Press,1978.

[4] Giovanni Sartor.Syllogism and Defeasibility: A comment on Neil MacCormick’s rhetoric and the Rule of law[M]// G. Pavlakos (Ed.). Rhetoric and the Rule of Law: An author’s day with Neil MacComick. Northern Ireland Legal Quarterly, Vol.59(2008),No.1:21-32.

[5] Stephen Toulmin,Richard Rieke and Allan Janik,An Introduction to Reasoning[M]. Second Edition,New York:Macmillan Publishing Company,1984.

[6] Robert Anthony and Mijung Kim. Challenges and Remedies for Identifying and Classifying Argumentation Schemes[J].Argumentation,Vol.29(2015),No.1:81-113.

[7] Frans H. van Eemeren,Bart Garssen,Erik C. W. Krabbe,A. Francisca Snoeck Henkemans,Bart Verheij and Jean H. M. Wagemans. Handbook of Argumentation Theory[M].Dordrecht:Springer,2014.

[8] Frans H. van Eemeren.Context-Dependency of Argumentative Patterns in Discourse[J].Journal of Argumentation in Context,Vol.6 (2017),No.1:3-26.

[9] Frans H. van Eemeren,Reasonableness and Effectiveness in Argumentative Discourse:Fifty Contributions to the Development of Pragma-Dialectics[M].Dordrecht:Springer,2015.

[10] Frans H. van Eemeren. The Pragma-Dialectical Theory Under Discussion[J].Argumentation,Vol.26(2012),No4:439-457.

[11] Frans H. van Eemeren.The Dependency of Argumentative Patterns on The Institutional Context[M]// Frans H. van Eemeren(ed.),Prototypical Argumentative Patterns:Exploring the relationship between argumentative discourse and institutional context. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2017:157-180.

[12] Frans H. van Eemeren.Argumentative Patterns Viewed from A Pragma-Dialectical Perspectivet[M]// Frans H. van Eemeren(ed.),Prototypical Argumentative Patterns:Exploring the relationship between argumentative discourse and institutional context. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2017:7-29.

[13] Maurice A. Finocchiaro.Galileo and the Art of Reasoning: Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method[M].Dordrecht:Reidel Publishing Company,1980.

[14] Else M.Barth.A New Field:Empirical Logic,Bioprograms,Logemes and Logics as Institution[J].Synthese,Vol.63(1985),No.3:375-388.

[15] John Woods,R.H.Johnson,Dov M.Gabbay and H.J.Ohlbach.Logic and The Practical Turn[M]//Dov M.Gabbay,R.H.Johnson,H.J.Ohlbach and John Woods (eds.),Handbook of the Logic of Argument and Inference:The turn towards the practical,Amsterdam: Elsevier,2002:1-40.

[16] Flavia Carbonell.Reasoning by Consequences: Applying Different Argumentation Structures to the Analysis of Consequentialist Reasoning in Judicial Decisions[M]//Christian Dahlman and Eveline Feteris(eds.),Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives,Dordrecht:Springer,2013:1-20.

[17] Thomas Bustamante,On the Argumentum ad Absurdum in Statutory Interpretation: Its Uses and Normative Significance[M]//Christian Dahlman and Eveline Feteris(eds.),Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives,Dordrecht:Springer,2013:21-44.

[18] 李杨,武宏志.论构建法律逻辑新体系的观念前提——对“天然逻辑”理念的一个发挥[J].法学论坛,2015(4):53-62.

[19] David Hitchcock.On Reasoning and Argument:Essays in Informal Logic and on Critical Thinking[M]. Cham:Springer,2017.