双源CT低剂量扫描技术诊断肠系膜缺血性疾病的价值

广西医科大学第四附属医院放射科(广西 柳州 545005)

罗焕江 赵海波 陈 航 龙腾河

肠系膜缺血性疾病(Mesenteric Ischemia,MI)是临床中较为常见的疾病,主要表现为肠道急性或慢性血流灌注不足、肠壁缺血坏死、肠管运动功能障碍等一系列综合征。全身血液循环动力异常、疾病引起的肠壁缺血、肠系膜血管病变等均会引发这一疾病[1]。随当代生存年龄的增长、心血管疾病及自身免疫性疾病发病率增高的影响,肠系膜出血性疾病的发病率也不断升高[2]。这一疾病临床特异性征象较少,检出率低,所以具有较高的病死率。选择性肠系膜血管造影是诊断这一疾病的金标准,但无法观察供血区肠管的情况,只能观察肠系膜血管的堵塞及狭窄情况,且二维成像、前后组织重叠会造成一定的失真[3-5],且其为有创检查、手术费用、并发症等增加了患者医疗成本,难以推广应用。我院对2016年10月~2017年4月在我院就诊的100例肠系膜缺血性疾病患者进行了双源CT低剂量诊断的临床研究,现将成果报道如下。

1 资料与方法

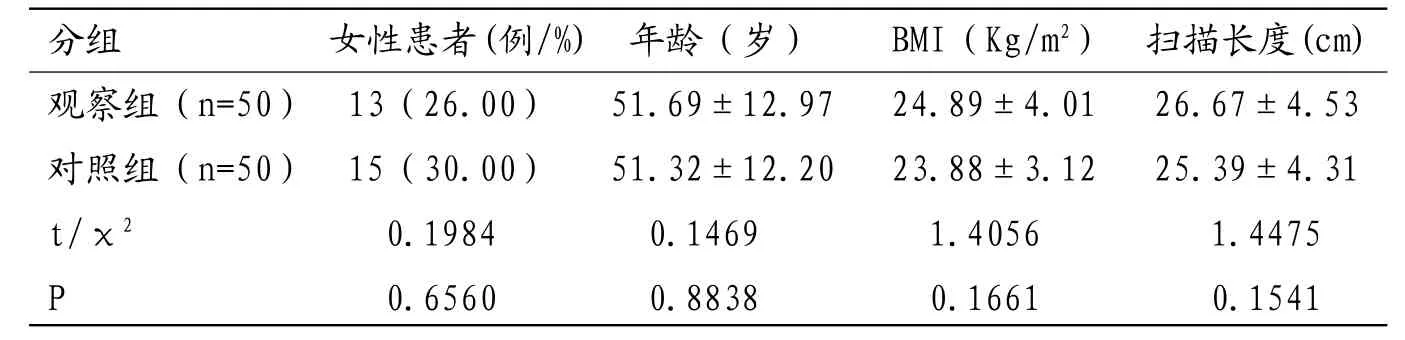

1.1 一般材料选取2016年10月~2017年4月在我院就诊的50例肠系膜缺血性疾病患者作为研究对象,纳入观察组,全部患者均行低剂量双源CT腹部双期血管成像检查。其中男性37人,女性13人,年龄在33~76岁之间,平均(51.69±12.97)岁。患者平均身体质量指数(BMI)为(24.89±4.01)Kg/m2。选取同期行常规腹部强化扫描的50患者作为对照组。其中男性35例,女性15例,年龄在31~75岁之间,平均年龄(51.32±12.20)岁,平均BMI为(23.88±3.12)Kg/m2。两组患者均无严重心、肾、肝功能不全者,无含碘药物或对比剂过敏史。

1.2 方法两组患者均采用我院西门子双源CT扫描机进行诊断,平扫和注射对比剂后的双期扫描参数一致。管电压根据患者BMI进行调整,从80~120kV不等,开启自动调制电流。机架转速为0.38s/转,准直1.2mm,螺距0.8,有效厚层为1.5mm,重建间隔1.0mm。平均扫描时间为6.7s。对比剂注射方法为:经右侧肘前静脉注射非离子型对比剂碘海醇(350mg/mL),采用双筒高压注射器进行注射,流率为3.5~4.5mL/s,根据患者BIM进行调整。然后以相同流率注射30mL的生理盐水。动脉期扫描采用人工智能触发软件,阈值为100HU,达到阈值后行6s屏气准备,启动扫描程序,行动脉期扫描。静脉期扫描延迟时间为50s,经6s屏气准备后启动扫描。扫描范围为膈肌上缘至耻骨联合水平,平均扫描长度为(26.67±4.53)cm。对照组注射方法与观察组相同,平均扫描长度为(25.39±4.31)cm。

图像处理:软组织窗,kernal值设定为B31f,重建腹部动脉期、门脉期薄层轴位图像。在工作站对肠系膜上动脉、下动脉、肠系膜上静脉、门静脉等进行多平面重组、曲面重组、容积再现和最大密度投影等图像靶重组,显示腹部动脉、静脉血管。然后重组轴位及多平面重组腹部软组织窗图像。

1.3 观察指标由我院资深腹部放射科医师在双盲下对两组患者重组图像按3分法进行主观评分测量:3分:主动脉管壁显示清晰,无运动伪影者;2分:图像边缘轻微模糊,有轻度运动伪影;1分:图像边缘模糊,有中度运动伪影;0分,运动伪影明显,无法诊断。分析两名医师评价结果一致性,若一致性高则分析两组图像质量差异。对比两组患者诊断准确率。分析两组患者肠道情况,包括厚度变化、腹水、肠系膜渗出等,并分析不同病因和疾病进展的肠缺血CT象征。

1.4 统计学处理采用SPSS18.0统计学软件统计相关数据,计量资料用(±s)表示,并采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

本次诊断全部100例患者均符合诊断要求,两组患者个性参数(性别比、年龄、BMI)和扫描长度等无明显差异,不具统计学意义(P>0.05),见表1。

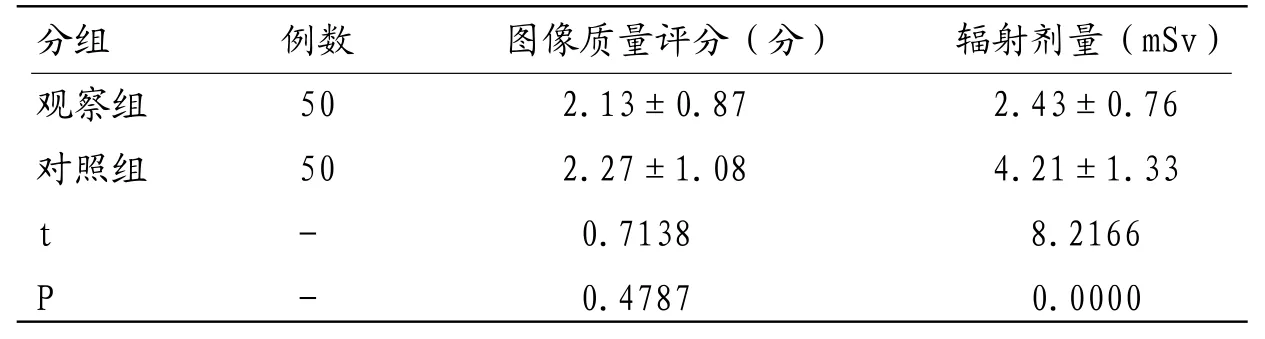

经放射科医师双盲独立对两组患者图像质量的主观评分,诊断一致性较高,两者无明显差异(P>0.05);观察组患者平均有效辐射剂量为(2.43±0.76),对照组平均有效辐射剂量为(4.21±1.33),观察组明显低于对照组(P>0.05),差异具有统计学意义,见表2。

观察组28例患者诊断为肠系膜缺血性疾病,动脉性病变21例,动脉粥样硬化性斑块造成的管腔狭窄12例,非动脉粥样硬化栓塞9例。静脉性病变7例。对照组29例患者诊断为肠系膜缺血性疾病,动脉性病变20例,动脉粥样硬化性斑块造成的管腔狭窄12例非动脉粥样硬化栓塞9例。静脉性病变8例。

动脉粥样硬化性狭窄在影响学上显示病变为血管和腹主动脉管壁弥漫多发斑块斑块、管腔不规则狭窄、管腔偏心性软斑块等;非动脉粥样硬化性栓塞表现为局限性动脉管腔内充盈缺损,横断面表现靶征;静脉性病变表现为肠系膜静脉栓塞,静脉管腔内不规则充盈。见图1-5。

以血管造影检查及手术结果判断,两组诊断肠系膜血管性病变准确率为100%。

3 讨 论

3.1 肠系膜缺血性疾病预后因素肠系膜缺血性疾病早期主要表现为与体征不符的腹痛症状,容易漏诊以致延误治疗。根据病因,这一疾病可分为急性肠系膜动脉栓塞、急性肠系膜静脉血栓及非阻塞性肠缺血等。患者预后受症状发展、缺血原因及治疗时机和手段的影响较大,其中早期有效的治疗是影响预后的最主要因素,可极大的降低病死率,因此提高这一疾病诊断的准确率是治疗的关键[6]。

表1 两组个性参数、扫描长度对比

表2 两组患者图像质量评分及辐射剂量参数对比

图1-5 动脉粥样硬化性狭窄在影响学上显示病变为血管和腹主动脉管壁弥漫多发斑块斑块、管腔不规则狭窄、管腔偏心性软斑块等;非动脉粥样硬化性栓塞表现为局限性动脉管腔内充盈缺损,横断面表现靶征;静脉性病变表现为肠系膜静脉栓塞,静脉管腔内不规则充盈。

3.2 影像学检查方法比较肠系膜缺血性疾病的临床表现和血生化检查特异性不明显,所以当前影像学是检查这一疾病的主要方法。

多普勒血流显像简便易行,主要通过肠道内容情况、肠管活动度、肠管积液等推断患者疾病情况[7],同时多普勒血流显像对血流信号具有较高的敏感性,能观察狭窄血管内血流状况、填充情况,进而判断有无涡流。但这一方法无法回顾性分析,检查结果受检查窗、肠胀气、操作者经验等多种因素影响,不具稳定性[8]。核磁共振检查在多角度成像方面具有极大的优势,可消除腹腔脂肪等高信号的影响,但核磁共振检查空间分辨率较低,对低级较小的病变敏感度低,检查时间长,患者耐受性差,影响了推广使用[9]。血管造影检查具有极高的准确性,空间分辨率且对细小血管敏感,同时可进行靶向治疗或放置血管支架,起到辅助治疗作用;但血管造影费用较高,操作难度大,术后具有一定的并发症甚至死亡危险,且只能检测血管病变,无法评估肠管缺血程度,所以诊断应用范围有限[10]。

多螺旋CT血管成像可获得较好的各向同性图像,具备功能强大的后期处理能力,可多角度观察血管走向、狭窄范围和程度[11],增强扫描后,不仅清晰度大为增强,还可同时观察供血区肠道情况、腹腔脏器情况等。扫描速度快,能获得动静脉双期扫描图像。双源CT指的是具有两套X线球管和探测系统的检测设备。扫描速度快,7s内可完成整个腹部的扫描,所以能获得整个腹部血管内对比剂充盈高峰期的原始断面图像。在后期图像处理方面,可获得清晰的多角度MPR重组图像、准确的三维立体图像,在测量血栓位置、狭窄血管长度、程度、辨别急腹症原因等方面具有较高的优势,同时无创、费用较低,具备推广使用的条件。

3.3 双源CT低剂量诊断肠系膜缺血性疾病的临床价值双源CT腹部血管成像一般采用动脉期触发扫描,时间在30s以内,静脉期扫描时间在60s以内,可清晰的显示包括肠系膜上动脉、下动脉、双肾动脉等在内的腹部主动脉及主要分支。静脉期扫描可显示门脉系统图像,获得较为全面的信息,便于推测造成肠系膜缺血性疾病的原因。其无创、快速、准确获得了医师及患者的好评,但出于对辐射剂量的考虑,这一方法在早期诊断中应用不广。本次研究中首先根据患者的身体质量指数调整了kV值,降低辐射量。采用大螺距,缩短扫描时间,近一步降低辐射剂量。通过比较发现,虽然研究组图像质量略微降低,但不具统计学意义(P>0.05),而在剂量幅度上有大幅降低。本次研究中,两组患者个性参数(性别比、年龄、BMI)和扫描长度等无明显差异,不具统计学意义(P>0.05);两组患者图像质量的主观评分,诊断一致性较高,两者无明显差异(P>0.05);观察组患者平均有效辐射剂量为(2.43±0.76),对照组平均有效辐射剂量为(4.21±1.33),观察组明显低于对照组(P>0.05),差异具有统计学意义。以血管造影检查及手术结果判断,两组诊断肠系膜血管性病变准确率为100%。表明双源CT低剂量诊断肠系膜缺血性疾病在准确性上并无影响,在辐射剂量方面有大幅降低。

综上所述,双源CT低剂量诊断肠系膜缺血性疾病具有较高的准确性,同时降低了辐射剂量,具有推广价值。

[1]宋弢,沈平,王西墨等.急性肠系膜血管缺血性疾病诊断的Meta分析[J].中国中西医结合外科杂志,2016,22(3):219-223.

[2]张健,陈亮,何青青等.急性肠系膜动静脉缺血性疾病的临床特征分析[J].中国医药,2016,11(12):1808-1810.

[3]纪昌焕,杨海南,陈绵荣,等.MSCTA与CT平扫在急性肠系膜血管栓塞中的应用对比[J].中国CT和MRI杂志,2014,12(6):71-73.

[4]张鹏,贾环宇.64排MSCT在急腹症缺血性肠病的诊断价值[J].中国临床医学影像杂志,2016,27(7):491-494.

[5]林霖,郭凯,周荣斌等.老年肠系膜动脉栓塞致小肠出血患者的急诊诊治分析:附一例报道[J].中国全科医学,2016,19(21):2614-2616.

[6]范小波,董莹,王义云等.CT血管造影与超声在肠系膜动脉缺血性疾病中的诊断价值[J].医疗卫生装备,2016,37(2):94-96.

[7]马跃虎,吴刚,刘浩等.多层螺旋CT血管成像在肠系膜上动脉缺血性疾病诊断中的应用[J].山东医药,2014,16(43):48-50.

[8]Fang,Y.-L.,Hsu,H.-C.,Chou,Y.-H.et al.Phlebosclerotic colitis: A case report and review of the literature[J].Experimental and therapeutic medicine,2014,7(3):583-586.

[9]Liu,T.-J.,Chang,C.-F.,Lai,H.-C.et al.True lumen stenting for a spontaneously dissected superior mesenteric artery may compromise major intestinal branches and aggravate bowel ischemia[J].Vascular and endovascular surgery,2014,48(1):83-85.

[10]Fumery,M.,Xiaocang,C.,Dauc het,L. et al.Thromboembolic events and cardiovascular mortality in inflammatory bowel diseases: A meta-analysis of observational studies[J].Journal of Crohn’s &colitis,2014,8(6):469-479.

[11]郑婉静,曹代荣,郑贤应,等.急性肠系膜上静脉血栓的CT平扫诊断价值[J].中国CT和MRI杂志,2014,12(6):68-70.