基于拉斯韦尔“五W”模式的国内涉藏影视作品传播功能解析

李 双,泽仁翁姆

(中央民族大学历史文化学院 北京 100081)

影视作品作为一项主流媒介,具有视听兼备、娱乐性、直观性、大众性等特点,已成为潜移默化的意识形态工具。同时,由影视内容和所创造出的民族地区风貌、民族形象,可以成为我们从侧面了解、分析政府和民众在族群问题、族群关系方面的态度与观点。[1]近年来,学界为解读真实的“西藏形象”,从涉藏影视作品(电影、电视剧、纪录片)的发展历程、文化符号、政治意涵等方面进行研究,并取得一定成效。有鉴于此,本文则试图以“五W”传播模式为视角,解析涉藏影视作品传播功能。

一、国内涉藏题材影视作品发展史略

1905年,德国导演威廉·费尔西纳制作的《西藏东部探寻》为第一部涉藏题材的电影。此后,西方还制作了涉藏题材的电影有《从克什米尔攀登喜马拉雅山》(1913)、《生和死》(1921)、《戴面具的跳神》(1933)、《喜马拉雅的魔鬼》(1935)、《香格里拉——消失的地平线》(又译《桃源艳迹》)(1937)等。然而,电影逐渐成为西方势力文化殖民西藏的工具,引发了国民政府的危机意识。在这种危机意识下,国民政府开始调整治藏政策,借助电影对西藏展开文化宣传。1935年,由国民政府致祭十三世达赖喇嘛专使公署拍摄的《神秘的西藏》和《黄专使奉令入藏致祭达赖喇嘛》,是国内首次独立拍摄与制作涉藏题材的影视作品。受限于拍摄技术和政治环境,民国时期由国人制作的涉藏题材的电影成果仅有数部:1935年的《神秘的西藏》《黄专使奉令入藏致祭达赖喇嘛》(月明影片公司);1940年的《西藏巡礼》《吴忠信委员长到西藏》(徐苏灵),《西康》系列片(孙明经),《民族万岁》(郑君里)。其中《神秘的西藏》《西藏巡礼》《民族万岁》在国内影院公映,在民众中取得了一定效果,用影像资料真实再现与印证了民国中央政府对藏治权的历史事实,真实记录了民国时期西藏社会万象,及促进了汉藏文化交往交流交融等。[2]

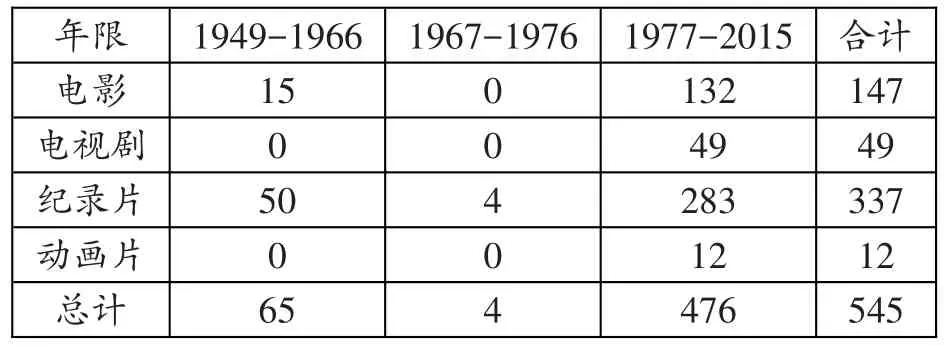

表1:1949-2015年国内制作的涉藏题材影视作品(单位:部)

新中国成立后,党和政府不仅将电影作为一种政治宣传的工具,还将其作为丰富少数民族精神文化的一项重要措施,逐渐加大对涉藏题材影视作品的制作与宣传工作。按照张明先生所言,建国后涉藏题材电影发展可分为三个阶段:“十七年”(1949-1966)时期的起步阶段。从1950年中央新闻纪录电影制片厂制作涉藏纪录片《解放西藏大军行》和《中国民族大团结》开始,这一时期制作出65部,作品集中在电影和纪录片,均为政府主导拍摄,凸显政治色彩,题材所涉及的内容主要包括和平解放西藏、西藏民主改革、对印自卫反击战等,其中,党和国家培养了西藏第一代藏族电影摄影师,泽仁、扎西旺堆、计美邓珠、次登。文化大革命(1966-1976)时期的空白阶段。文化大革命时期因政治动荡,涉藏影视与内地影视作品一样几乎陷入停顿,仅有4部纪录片问世。其中,1976年由新影厂在堆龙德庆县拍摄的《西藏高原大寨花》颇具时代气息,讲述西藏高原第一个人民公社“学大寨”的热潮。[3]改革开放(1977-2015)时期的重生与多元发展阶段。改革开放后,在政府引导和市场积极参与下,国内涉藏题材的影视作品呈现欣欣向荣局面,从1977-2015年间,有476部影视作品,电视剧和动画片首次出现在观众面前。这一时期涉藏影视所涉及的题材日益多元化,有驻藏官兵、藏地风土人情、爱情、探险等,满足了国内主流社会对西藏了解的欲望。在这三个阶段中,国内涉藏题材的电影、电视剧、纪录片、动画片均取得一定成效。具体情形参见表1。

二、用“五W”传播模式解析涉藏题材影视传播功能

由政府主导制作及推介的涉藏题材影视作品,本是为解决敏感西藏问题的一种政治行为,然在操作过程中逐渐成为国内主流社会窥测遥远而又神秘西藏的重要窗口,激发国内主流社会主动探求西藏的兴趣,在改善与巩固汉藏两族关系上发挥了至关重要的作用。但涉藏影视作品是如何发挥发展与加强汉藏民族关系的功能呢?对于这一问题,我们借用美国学者H·拉斯维尔“五W”模式。传播学家拉斯韦尔的“五W”模式包括的要素是:谁(Who)?说什么(Says What)?通过什么渠道(In Which Channel)?对谁说(To Whom)?取得什么效果(With What Effect)?[4](P35)所对应的是传播者、信息(传播内容)、媒介(传播渠道)、受传者、反馈。结合“五W”传播模式,对涉藏题材影视作品的相关要素进行分析:

(一)传播者

传播者又称信源,指传播行为的主体和引发者,是传播系统的主体。[5]在涉藏题材影视作品中,影视作品的制作者首先承担传播者的责任,他们收集涉藏影视信息,并对其进行艺术加工、制作、传播等,为大众提供信息。他们可能是团体,如影视制作公司;也可能是个人,如独立制片人。在涉藏题材影视作品发展历程中,国有性质的影视制作公司占据着主导地位,如八一电影制片厂、新影厂。这是一种政府行为,强烈地体现国家意志,如第一、二阶段作品均是。第三阶段中,在政府引导下,商业化影视制作公司开始介入,逐渐占据一定市场份额,如涉藏爱情电影《这儿是香格里拉》(2009)由台湾表演工作坊电影有限公司发行,西藏抗战题材电影《西藏往事》(2011)由北京格蓝海阔文化传媒有限公司、台湾龙祥育乐多媒体股份有限公司等出品等。需要指出的是,涉藏影视制作逐渐呈现国际化、多元化趋势,以西藏为背景的悬疑探险小说《藏地密码》改编的电影,由中美影视公司联合制作,其中来自好莱坞顶级团队的美国梦工厂将全程参与拍摄。独立制片人为涉藏影视传播者的一种,他们亲自深入藏区拍摄有关藏族人生活或青藏高原自然风光纪录片,如马莉的《无镜》(2011)、谢升皓的《那个喇嘛》(2012)等。

政府作为传播者的角色,通过政策的制定、严格的审查制度等方式,发挥了涉藏影视作为政府宣传机器的功能。相关部门也扮演着传播者、监督者的角色,对涉藏影视信息内容进行传播监控,防止一些影视信息损害国家形象、民族团结、社会文明风气等。同时市场大量资金涌入涉藏题材影视,商业化运行的影视制作公司和独立制片人充当了传播者角色,反映了国内主流社会对藏关切的力度。可以说,多种传播者的存在,政府的“刚性功能”与市场的“软性功能”相互补充,共同推动了涉藏影视作品在国内主流社会中传播藏族文化和汉藏民族关系的正面形象,引导汉藏两族关系朝着健康方向发展。

(二)传播内容

从传播内容来看,涵化分析研究的内容是经过大众媒体“包装”的象征性事件。涉藏题材影视的内容也是来源于客观社会现实事件,却又经过传播者选择加工或是概括深化的内容。因传播者的不同,传播的内容也有所不同。官方主导下的涉藏影视作品,其内容最大的功能为“爱国爱藏,民族团结,维护祖国统一,反对民族分裂,在新、旧西藏的对比中展示西藏社会的发展和进步,给国内外观众展示了一个历史上和现实中的真实西藏形象”[6]。如《百万农奴站起来》(1959)、《孔繁森》(1995)、《格达活佛》(2005)、《西藏秘密》(2013)等。

相较于国内主流文化,藏族文化具有“异文化”的性质。了解、认识及体验文化差异,是好莱坞影视作品获得观众认可的一大成功因素。如好莱坞就善于消费西藏文化。2009年灾难题材电影《2012》,成为末日最后安全之地的西藏雪山以及喇嘛、汶川地震等,均是打动观众不可或缺的因素。对此,国内商业化影视制作公司积极介入西藏题材,就是抓住了国内主流社会渴求更多地获知充满“异文化”的西藏的心理需求。如反映驻藏官兵的亲情爱情的电视剧《我在天堂等你》(2006)、《今生欠你一个拥抱》(2009),藏地文化和心灵感受的纪录片《茶马古道:德拉姆》(2004)、《西藏的西藏》(2012)等,经过艺术加工的藏地电影《可可西里》(2004)、《画皮 2》(2012)、《冈仁波齐》(2017)等,均得到很好的市场反响,获得受众较高的评价。这种迎合市场需要的跨文化影视作品,极大地提高了传播效率,扩大了涉藏影视作品在国内主流社会中的影响力。

以上两种传播者是从他者视角观察藏区人民生活,可能潜含着非藏族中心的意识形态。那么,藏族本土导演以藏族人为主角制作的影视作品则更能反映藏族普通人的真实生存状态和精神状态,可以更细微、生动地展示藏族人的本源生活面貌。如尕藏才旦的《走进香巴拉》(1995),万玛才旦的《静静的嘛呢石》(2005),仁青卓玛的《司机与喇嘛》(2009),龙仁青的《华锐嘎布》(2011),松太加的《太阳总在左边》(2011),西德尼玛的《丹珍桑姆》(2010)、《卓玛的项链》(2012)等。其中,《静静的嘛呢石》是这一藏族导演群体的代表作,该影片是万玛才旦用藏语讲述一个小喇嘛是如何面对、接受外来文化,并将其与本土文化进行调适,在此过程中,藏族文化的核心即藏传佛教思想贯穿始终,满足了内地观众更高层次的收看需求。同时,近几年来,在山水自然保护中心“乡村之眼”的支持下,由藏族人自己拍摄和剪辑的纪录片表现强劲,佳作频出,有《我的高山兀鹫》(2010)、《牛粪》(2010)、《索日家与雪豹》(2010)、《青海湖的精灵》(2010)、《三智一家的幸福生活》(2010)等。不同于以往的纪录片,这些藏族导演均是来自藏区最普通的牧民、喇嘛,许多都是在经过短暂的技术培训后,首次拿起摄影机聚焦藏族人民关注的日常生活、传统文化消亡、日益严重的环境问题等。其中,藏族人兰则拍摄的反映藏族人与牛粪之间紧密关系的生活纪录片《牛粪》,在各地上映后,让内地观众首次认识到牛粪在藏区具有燃料、修筑围墙的材料、治病的药物、小孩的玩物、拴牛的地桩等多种功能,深深地打动观众,让他们真正理解“牛粪这个词在藏语中是没有任何脏的含义的。”[7]因此,《牛粪》先后获得“凤凰网第二届纪录片大奖”最佳长篇纪录片奖及绿色奖、“2013年壹基金公益映像节”最佳导演奖。

(三)传播渠道

传播渠道即信息传播的载体。从传播渠道来看,丰富的视听和对影视的“包装”能促进受众获得对主流趋同的“共识”。推动涉藏影视所传播的内容在主流社会形成共识,还得益于现代传播手段多样化。按传播方式的不同,可分为线性传播与非线性传播两类。线性传播即传统的传播模式,是以单向性方式把信息送达受众,如电视、电影院,这种传播方式受众较为被动,且为国内大多数涉藏影视首次传播渠道。非线性传播即网络传播,是以交叉性、交互性与动态性的方式将信息送达受众,在这种传播模式中,受众变得较为主动,受众可以随心所欲搜寻自己感兴趣的相关视频信息。网络传播极大地推动了二次、N次传播,代表一种新型传播力量的崛起。目前,网络为国内主流社会获取涉藏影视信息最主要的传播渠道。通过网络渠道的传播技术优势,更加深入、广泛地推进涉藏影视作品传播进程,强化了传播内容成果。

如优酷网站有上千用户,利用网络技术将自己喜爱的涉藏影视发布在网站上,并向网友推荐。豆瓣电影也设有西藏讨论群,并且一直是较为活跃的一个讨论区,通过这一交流平台,汇集大众学习、交流、讨论涉藏影视作品与藏族文化。引起笔者注意的,有一群曾在川藏兵站部服役的退伍军人,如优酷会员名“雾都雄鹰”、“雾都雄鹰卡拉OK”等经常发布有关川藏线汽车兵题材的影视作品,许多视频较为珍贵,纪录片有四川电视台制作的《生死川藏线》(1993),成都电视台摄制的《川藏线上的汽车兵》(1997)、《重走三千里川藏路》(2009),中央电视台制作的《兵车西进》(2000)、《千里西行进藏区》(2009);电视剧有刘之冰、龚丽君主演的《走向喜马拉雅》(2002),凌潇肃、宋运成主演的《一路格桑花开》(2010)。观众通过观看这些视频,可以“深描”和理性地发现与川藏线汽车兵生活息息相关的川藏公路的凶险与改善、藏族民众生活变迁、汽车兵对家庭的无限思念等生活图景。同时,以上视频最能打动观众的是浓浓的汉藏军民鱼水情、英勇的汽车兵、最美景观大道(318国道)等,这也是川藏线汽车兵视频能够在网友中交互性传播的重要理由。如有着骑行川藏线“圣经”之称的“波尔攻略”,就向百万骑友强烈推荐观看川藏线汽车兵视频。

(四)受众者

受众者是信息的接受者,是大众传媒产品的消费者。通过观看涉藏影视作品,背景不同、性格各异的受众都能从中获取西藏元素信息,以满足自己对西藏的求知欲。票房收入是衡量涉藏影视作品对受众影响的一个重要因素。2009年5月30日,藏族题材动画影片《精灵女孩小卓玛》在全国四百多家数字影院同步上映,单日票房超过300万,是继《喜洋洋与灰太狼之牛气冲天》第二部票房火爆的国产动画票片。它的优点在于经过市场包装,藏族文化与儿童两元素完美融合。同时取得6.85亿票房成绩的《画皮2》(2012),导演乌尔善借用西藏元素打造超现实魔幻世界,是本片的一大看点。尤其2017年上映的电影《冈仁波齐》《七十七天》均获得1亿元的票房,影片的口碑也获好评。可见,经过市场包装的西藏元素已是影视作品的一大亮点,也是受众乐意接受的文化元素,促进了藏族文化在主流社会的传播,进一步反馈到对汉藏文化的交流中。

应该指出的是,随着传播渠道网络化及“三网合一”技术的实现,受众的地位发生了重大变化,他们早已经不是影视作品信息的单纯接受者,而是积极地成为影视作品信息的参与者、评论者。张杨《冈仁波齐》在受众中引起巨大反响。《冈仁波齐》一公映,笔者周围的藏族朋友给予较高的评价,强烈推荐我走进电影院观看,并在微信朋友圈、微博等众多网络平台上广为推荐。其中,豆瓣电影《冈仁波齐》讨论区甚为热闹,自上映一年时间以来,有8万多人评价,影片短评就有三万多条,豆瓣评分更高达7.7分,甚至在电影取得1亿票房下映后,仅腾讯视频播放量已达1.3亿次。可见,涉藏影片受众参与度较高,甚至部分观众又成为了二次传播者。

同时,曾有学者对涉藏题材电影的受众做了调查和分析,得知观看涉藏影视作品的藏族受众,主要为公务员、普通工人、学生,由于这一群体是有文化有知识的人,又有一定的经济实力,可以有更多渠道选择观看涉藏题材电影,且对影片中表现的藏族传统文化有较高认同。[8](P46—47)汉族受众群体大体上与藏族受众相同,不同的是,部分汉族受众对涉藏影片抱有更多的明星效应及对西藏充满神秘性,如电影《画皮2》中,有中国当红明星周迅、赵薇、陈坤主演,且陈坤的西藏情结是明星圈内公认的,早在2011年陈坤就参加了名为“行走的力量”公益活动,带领10名大学生志愿者行走西藏。这些因素,都是吸引汉族受众观看该影片的重要因素。

(五)反馈

从传播的反馈来看,涵化分析的效果是潜移默化的效果,也是本文所需探讨的重点话题。而当今涉藏题材影视已居于国内民众了解西藏的重要地位,应更加注重它对国内民众的潜移默化影响。美国社会学家英格尔认为“当群体之间不是高度敌对或在文化上完全不同时,文化适应应将是补充的而不是替换的。”其意思是,一个群体可以吸取其他的群体的文化元素来增加自身的文化,进一步说“文化同化通常是一个互惠的过程,少数族群不仅仅吸收主流文化,他们也通过自己的贡献而让主流文化发生某些改变。”[9](P25)涉藏题材影视作品对受众所传播的是藏族单一或藏汉交融的文化,是对中华文化的补充与创新,进而提高了国人对西藏的关注度。[10]尤其近几年内,国内主流社会形成一股不可逆挡的“西藏热”。

首先,西藏商品和西藏旅游开始火热起来。通过影视作品的传播,让内地的亿万观众直观地了解藏族文化魅力。最先测试内地民众对西藏的喜爱是西藏特产,如虫草、天珠、牦牛肉、藏红花、昆仑山矿泉水、唐卡等在内地很受欢迎,成为拉动藏区经济的一个重要增长点。与此同时,随着青藏铁路开通后,赴藏旅行已开始从小众、高消费的项目,转变为大众化、消费合理化的项目,2017年西藏累计接待游客2560多万人次,旅游总收入接近400亿元,成为西藏自治区支柱性产业。

其次,藏汉文化互动频繁。在国内,通过涉藏影视作品的塑造,形成或强化了具有独特意象的西藏符号,进而推动了西藏文化在国内的传播。有关西藏的书籍开始在国内市场广为流行,如藏族人阿来的《尘埃落定》,何马的《藏地密码》、江觉迟的《酥油》、杨志军的《藏獒》等多部著作深受国内民众喜爱。藏文化的核心是藏传佛教文化,已融入国内主流文化,并占据着一定地位。

在涉藏影视作品浸染下,内地形成了愿意为西藏地方建设服务的群体,在没有政府动员下主动前往雪域高原服务西藏民众,苹果基金会、西藏攀德得杰慈善基金会等多家由内地人组织的慈善或环保团体在西藏从事公益活动。每当藏区发生灾难时,内地民众会在第一时间伸出援助之手。2009年的玉树地震,各界捐款达550亿人民币,绝大部分为华人所捐,并且许多内地志愿者不顾生命安全在第一时间奔赴前线协助政府和灾民救灾。同时,十一世班禅、加措仁波切、盛噶仁波切、索达吉堪布等藏族佛教上层人士多次为内地民众开展赈灾、祈福活动。从汉藏交流层面上分析,汉族离不开藏族,藏族也离不开汉族。

三、结 语

总的来说,涉藏影视作品作为一种主要传播藏族文化信息的媒介,从传播者、受众者、传播渠道、传播内容等四要素分析,已呈现传播者市场化、受众者分层化、传播渠道网络化、传播内容多元化的趋势,这种传播是隐性、潜移默化的影响受众,所反馈的效果即是在国内主流社会产生了一种了解、认识、喜爱及研究藏族文化热潮。而这一切,除了政策因素之外,汉藏两族文化频繁交流是主要因素。通过这种频繁的文化交流,汉藏两族民众不仅克服了意识形态、地域、经济、习俗等方面的差异,还培养出一批藏族本土电影导演和演员,成功地帮助了藏族自身文化事业发展,推动了汉藏文化交往交流交融,促进了中华文化的繁荣兴盛。同时,这是对我国民族政策的一种积极回应,鲜明地表达了政府保护和发展少数民族文化与加强民族文化交流融合的态度,也无疑对改善和巩固我国其他民族间的关系具有一定的借鉴意义。