休谟对可设想性原则的表述和使用〔*〕

○ 陈 波

(北京大学 哲学系, 北京 100871)

“可设想性原则”(conceivability entails possibility),简称“CP论题”,在当代哲学中被广泛讨论。CP论题说:凡是可设想的都是可能的,特别是在形而上学的意义上可能的。自近代哲学以来,广泛使用了基于CP论题的可设想性论证。在当代哲学中,可设想性论证通常如此进行:由于没有任何东西能够在没有它自身的情况下存在,如果a是b(即a=b),则可推知a在没有b的情况下就不能存在;循此思路,如果可以设想a在没有b的情况下存在,那么,a在形而上学上就有可能在没有b的情况下存在,进一步可推知:a和b事实上是不同的。如果这种推理方式是正确的,并且可设想性是(形而上学)可能性的向导的话,那么,仅仅由有a无b这种情况的可设想性,就足以确证a在没有b的情况下存在的可能性,后者反过来又足以确证a和b实际上是不同的。由此可知,可设想性论证在哲学中的论证潜能是非常大的,但它也是高度有争议的。据我所知,休谟或许最早清晰地表述了CP论题,且在他关于因果性和归纳推理的怀疑论证中多次使用。由于休谟没有清晰的必然性观念,特别是没有分层次的必然性观念,他对CP论题的有些表述是有严重问题的,他的基于CP论题的许多可设想性论证是不成立的,因此,他的许多带有怀疑论色彩的哲学结论也是高度存疑的。

一、模态词的种类及其刻画

这里,先列示当代对各种模态概念的分类和刻画,以作为理解和评价休谟的可设想性原则和可设想性论证的基础。

在当代哲学和逻辑学中,各种“必然性”(necessity)和“可能性”(possibility)概念统称为“模态”(modality)概念。目前的共识是,模态概念是分等级和分层次的,其约束条件是逐渐叠加的,从少到多,从松散到严格。

(1)逻辑模态

逻辑的必然性分为“有效性”(validity)和“可证明性”(demonstrability)。

一个逻辑命题是有效的,当且仅当,它在所有模型上是真的。之所以如此,是因为该命题没有表述关于特定模型的任何信息,仅仅因其形式结构为真。

一个逻辑论证是有效的,当且仅当,若该论证的前提为真,其结论必真;不可能出现其前提真而结论假的情况。

一个命题相对于某个前提集是可证明的,当且仅当,从该前提集按照预先给定的逻辑规则能够把该命题推演出来。

一个命题是逻辑上可能的,当且仅当,设想它为真并不导致逻辑矛盾。否则,该命题在逻辑上是不可能的。

(2)语义模态

除了逻辑之外,语义模态还依据对相应语言表达式的意义的理解。

一个句子是语义必然的,当且仅当,根据对其中所含词语意义的理解,就能够知道它为真,例如“单身汉是未婚男子”。

一个句子是语义上可能的,当且仅当,由其中词语的意义生成的整个句子的意义不包含逻辑矛盾,例如“天才容易自杀”。

(3)形而上学模态

受克里普克的影响,当代分析哲学中经常谈论“形而上学的必然性或可能性”:

一个事态是形而上学必然的,当且仅当,即使这个世界是不同于现实世界的另一种样子,该事态仍然出现,并且不可能不出现。表述这样事态的命题是形而上学必然的。

一个事态是形而上学可能的,当且仅当,即使这个世界是不同于现实世界的另一种样子,该事态也出现或不出现,但潜在地有可能出现。表述这样事态的命题是形而上学可能的。

(4)物理模态

一个命题是物理必然的,当且仅当,它依据已知的物理规律为真。

一个命题是物理可能的,当且仅当,它与已知的物理规律不矛盾。

一个命题是物理不可能的,当且仅当,它与已知的物理规律相矛盾。

对“物理模态”有狭义和广义的理解。按狭义的理解,“物理规律”仅指“物理学的规律”,由于“化学的规律”和“生物学的规律”等等不是“物理学的规律”,因此它们不属于“物理模态”。按广义的理解,通常所说的“物理世界”就是我们生活于其中的自然界,于是“物理规律”就是关于自然界中的各种事物的规律,当然也包括“化学的规律”和“生物学的规律”等等。在有些文献中,广义的物理模态也被称为“律则的”(nomological)模态。本文后面对“物理模态”取广义的理解。

(5)认知模态

一个命题是认知必然的,当且仅当,根据我们所拥有的知识,可以推知该命题为真。

一个命题是认知可能的,当且仅当,根据我们所拥有的知识,无法推知该命题为假。

一个命题是认知不可能的,当且仅当,根据我们所拥有的知识,可以推知该命题为假。

笔者难以建立关于“形而上学模态”的清晰概念,也无法严格区分“形而上学模态”与“物理模态”和“认知模态”,故对“形而上学模态”的如上刻画存而不论。在不得不谈论它们时,所引用或转述的只是他人对它们的解释。

这里仅就“可能性”这个模态概念而言。逻辑的可能性要求最低,一个命题只要不包含逻辑矛盾就是逻辑可能的。形而上学的可能性似乎增加了至少一条限制:根据事物本身的状况而言,或者根据事物的本质属性而言。一个命题是形而上学可能的,只要它是根据相关事物的本质属性构想出来的。物理的可能性则以形而上学的可能性为前提条件:一个命题是物理可能的,只要它是在形而上学上与物理规律可共存的。认知的可能性相对于认知主体的知识状况:一个命题是认知可能的,只要认知主体不能依据其相关知识预先知道该命题为假。下面用一些例子来说明这些模态之间的关系。

(1)天安门广场既是方形的又不是方形的。

(2)高铁的速度跟飞机的速度一样快。

(3)在同一时间内,埃菲尔铁塔通体是红色的并且通体是黑色的。

(4)长城是由岩石制成的但没有广延。

(5)航天飞机的飞行速度快于光速。

(6)人能够拔着自己的头发上天。

(7)太阳系仅有两大行星。

(8)每个大于2的偶数都是两个素数之和。

(9)并非每个大于2的偶数都是两个素数之和。

命题(1)在逻辑的、形而上学的、物理的和认知的意义上都是不可能的;命题(2)在以上四种意义上都是可能的;命题(3)和(4)是逻辑可能的,但不是形而上学可能的,也不是物理可能的。命题(5)和(6)是逻辑可能的,也是形而上学可能的,但不是物理可能的。命题(7)是形而上学可能的,但不是认知可能的,因为根据我们目前所有的天文学知识(太阳系有八大行星),我们可以预先知道该命题为假。命题(8)和(9)分别是哥德巴赫猜想及其否定,它们都是认知可能的,因为根据我们现有的知识,我们不知道何者为假,但其中之一却是形而上学可能的,尽管我们不知道究竟哪一个是形而上学可能的。

在我看来,休谟的脑袋里没有如此多的模态概念,也没有对它们做如此清晰的刻画。他的脑袋里仅有的模态概念就是“逻辑模态”,或许再加上“认知模态”。我下面将证明,用逻辑模态或认知模态去论证归纳推理的有效性是可行的,但用它们去质疑因果必然性、自然齐一律、事实真理或某个事物的存在性,则是文不对题、完全无效的。

二、休谟对可设想性原则的多种表述

据不完全统计,在《人性论》第一卷中,休谟对可设想性原则的表述和使用至少有17次;在《〈人性论〉概要》中,至少有3次;在《人类理智研究》中,至少有4次;在《自然宗教对话录》中,也有很多次。例如:

“形而上学中有一条确立的公理:凡是心灵能够清楚设想的任何东西,都包含可能存在的观念,换句话说,凡我们所想象到的东西都不是绝对不可能的。我们能够形成一座金山的观念,由此就可断言,这样的一座山可能真正存在。”(T 1.2.2.8)

“凡是我们能够设想的都是可能的,至少在形而上学的意义上是可能的”。(A 12)

“因为他所设想的任何东西都不能被认为是不可能的或蕴涵矛盾的,他所幻想的任何荒诞不经的东西都将处于同等地位;对于具有同等可能性的任何观念或系统,他也没有正当的理由去赞成其一而拒斥其他的。”(DNR 2.12)

根据这些引文,我们有如下的可设想性原则:

CP论题:凡是可设想的就是可能的(形而上学意义上的)。

似乎也有证据表明,休谟还持有不可设想性原则:

ICP论题:凡是不可设想的就是不可能的(形而上学意义上的)。

例如,休谟在上面那段表述可设想性原则的文字后面紧接着说:“我们不能形成一座没有山谷的山的观念,因此就认为这样的山是不可能的”(T 1.2.2.8)。休谟几乎总是把“形成关于……的观念”“想象”“设想”交换使用。由此可知,休谟似乎赞成从不可设想性推出不可能性。但有学者不赞成这一看法,其理由是:作为证据的引文在休谟的著述中近似孤例,休谟也没有从其他不可设想的事项(如真空)得出其不可能性。〔1〕

为了准确理解这两个CP原则,我们必须先弄清楚休谟对“conceivable”(可设想的)、“imagine”(想象)和“possible”(可能的)这些词语的使用。有证据表明,休谟对这两个CP原则都给出了强、弱两个版本。

必须注意到,休谟所说的“可设想”是指“清楚且明晰地可设想”(clearly and distinctly conceivable):“我们能够对之形成清楚且明晰的观念的任何东西,没有一个是荒谬的和不可能的。”(T 1.1.7.7)“能够对任何事物形成一个清楚的观念,就是对那个事物的可能性的不可否认的论证。”(T 1.3.6.6)“凡是能够通过清楚且明晰的观念来设想的东西,都必然蕴含其存在的可能性。”(T 1.2.4.11)在休谟那里,清楚且明晰的观念就是不包含矛盾的观念:“凡是能够被理解的东西,凡是能够被明晰设想的东西,都不包含任何矛盾”(EHU 4.18)。“任何清楚明晰的观念能够与其自身相矛盾,能够与任何其他清楚明晰的观念相矛盾,这个说法是绝对不可理解的,其荒谬程度可以与任何荒谬的命题相比拟。”(EHU 12.20)由此可得到:

CP论题:凡是自身融贯且不包含矛盾的东西都是可设想的,因而都是可能的。

ICP论题:凡是自身包含矛盾的东西都是不可设想的,因而也是不可能的。

作为引文证据,参见休谟的断言:“要在能够被心灵明晰设想的事物中找出矛盾来,那是徒劳的。如果它包含矛盾,它就不能被设想。”(T 1.2.4.11)例如,金山不含逻辑矛盾,因而是可设想的,也在形而上学意义上是可能的。但是,没有山谷的山包含矛盾,因而是不可设想的,也在形而上学意义上是不可能的。

休谟对“可设想”和“不可设想”还提供了另外的“认知的解读”。对他来说,“可设想”意味着“在我们分离和组合我们观念的无限能力以及我们拥有的有限的简单观念的基础上可设想”〔2〕,于是可得到如下版本的CP论题,我把它叫做“强CP论题”,亦称为“认知版CP论题”:

强CP论题:如果我们拥有有限的简单观念却有分离和组合这些观念的无限能力,那么,凡是我们可设想的东西都是可能的。

例如,休谟断言:“没有什么东西比人的想象更自由了,虽然它不能超出人的内部和外部感官所提供的原始的观念材料,但是,它在进行各种各样的虚构和幻想时,具有混合、组合、分离、划分这些观念的无限能力。”(EHU 5.2.1)但这里的问题是,我们分离和组合观念的能力究竟是指哪些能力,是指理想状态下的能力,还是指人实际具有的能力,所具有的简单观念又指哪些观念,在何种程度上是有限的,这些都不足够清楚,所以,强CP论题的确切意蕴也不足够清楚,无法引以为据,并把它付诸实际的应用。

类似地,休谟还谈到另一种意义的“不可设想性”:由于人的认知能力的局限或认知资源的缺乏而导致的不可设想性。例如,一个天生的盲人不能设想某种特定的颜色,一个从小失聪的聋子不能设想某段音乐旋律,一个从来没有尝过菠萝滋味的人不能设想菠萝的味道,人们“不能设想没有物质的真空或广延,也不能设想一段没有任何真实存在物的接续或变化的时间”(T 1.1.4.3)。若如此理解“不可设想性”,我们会得到如下的“强ICP论题”:

强ICP论题:凡是由于认知主体的认知能力的局限或认知资源的缺乏而导致不可设想的东西,都是不可能的。

即使从休谟的视角来看,如此表述的强ICP论题也是不成立的。因为根据休谟哲学,人的思维不能超越感觉经验的范围,我们只能认识感觉经验告诉我们的东西,至于感觉经验之外有什么东西实际存在或可能存在,我们无法判断,只能将其悬置和存疑。做出任何确定的结论都是独断。

根据上面的解读,实际可行且具有操作意义的是,“可设想”意味着“逻辑上无矛盾”,“不可设想”意味着“包含着逻辑矛盾”。如此一来,CP论题和ICP论题将面临不同的境遇。CP论题意指“凡是逻辑上无矛盾的东西都是可设想的,因而都是可能的”,显然这里的“可能”只能是逻辑可能性,它是各种可能性中最弱的:有些东西是逻辑可能的,却在形而上学意义上是不可能的,例如某个事物是红色却无广延;有些东西是逻辑可能的,却是物理不可能的,例如一个人拔着自己的头发上天。既然CP论题的主词只提及“逻辑上无矛盾”,其谓词也只能涉及“逻辑可能性”,而不会是所谓的“形而上学的可能性”。但吊诡的是,休谟却说CP论题是一条形而上学公理,其中所涉及的是形而上学可能性。根据上面对“不可设想”的解释,ICP论题的意思是:凡是包含逻辑矛盾的东西都是不可设想的,因而是不可能的,这里的“不可能”意指“逻辑不可能”,而从“逻辑不可能”可以推出任何其他的不可能,例如形而上学不可能,物理不可能,认知不可能。这样一来,ICP论题反倒是普遍成立的。

三、用可设想性论证去质疑因果必然性

在休谟看来,因果关系包括四个要素:时空上的相互邻近(接近),时间上的先后相继(接续),恒常结合,以及必然联系,其中“必然联系”是经验观察中所没有的。在《人性论》第三章讨论“原因的必然性”时,他提到这样一个哲学论题:“一切开始存在的东西必然有一个原因”,并明确断言:“可以立刻证明前述的命题既没有直观的确实性,也没有演证的确实性”(T 1.3.3.3)。这里只考察他关于该命题没有演证确实性的论证:

“如果我们不能指出,没有某种产生原则(productive principle)任何东西决不能开始存在,那么我们同时也永远不能证明,每一新的存在或存在的每一新的变异都必然有一个原因;如果不能证明前一命题,我们就没有希望能够证明后一命题。但是前一命题是绝对不能用演证来证明的,我们只要考虑下面这一点就可以明白:所有各别的观念既然是可以相互分离的,而原因和结果的观念又显然是各别的,所以我们很容易设想任何对象在这一刹那不存在,在下一刹那却存在了,而无需对它加上一个各别的原因或产生原则的观念。所以,对想象来说,一个原因观念和开始存在的观念的分离显然是可能的;所以,这些对象的现实的分离,就其不涵摄任何矛盾或谬误来说,是完全可能的。因此,这种分离就不能被单是根据观念的任何推理所反驳;而如果驳不倒这一点,我们便不能证明一个原因的必然性。”(T 1.3.3.3)

请注意,休谟是把“原因”和“产生原则”交换使用的(“无需对它加上一个各别的原因或产生原则的观念”)。令P表示“如果没有某种产生原则,任何东西决不能开始存在”,P在逻辑上等值于如下命题:“‘对任何事物而言,如果它开始存在,它就有原因’是必然的”;令Q表示“一切开始存在的东西必然有一个原因”。而“‘一个事物无原因地开始存在’是可能的”这个命题在逻辑上与P相矛盾的,用“P”(非P)表示。休谟关于Q没有演证确实性的论证由一个主论证和一个次论证组成:

主论证:

(1)如果我们不能证明P,我们就不能证明Q;

(2)我们确实不能证明P;

(3)所以,我们没办法去证明Q。

主论证的结论等于说,Q没有演证的确实性。由于P和Q在逻辑上或者在语义上等值,因此,主论证是否成立就取决于前提(2)是否成立。

次论证:其目的在于证明主论证中的前提(2)成立。

(1)所有各别的观念是可以相互分离的;

(2)原因和结果的观念显然是各别的;

(3)因此,原因和结果的观念是可以相互分离的。

(4)我们可以无矛盾地设想,一个事物无原因地开始存在;

(5)CP论题:凡是可设想的都是可能的;

(8)所以,我们不能先验地证明P。

请特别注意,“因果推理的必然性”与“因果关系的必然性”是两个完全不同的概念。前者是“逻辑必然性”,指在因果推理中若其前提为真则结论必真,即是说,其前提真而结论假在逻辑上是不可能的。只要我们能够证明,因果推理的前提真而结论假在逻辑上是可能的,就证明了因果推理没有逻辑必然性。由于逻辑可能性的门槛很低,只要能够无矛盾地设想某件事情或命题,该事情或命题在逻辑上就是可能的。很容易无矛盾地设想有某个原因而无某个特定的结果,故这一点是逻辑可能的,所以,由因到果的推理就没有逻辑的必然性。但通常所说的“因果关系的必然性”,如“摩擦生热”和“有生者有死”的必然性,显然不是逻辑的必然性(几乎没有人会说这些命题是逻辑上必然的),而是现实世界中的必然性,权且叫做“现实的必然性”。令C表示刻画原因的命题,E表示刻画结果的命题,要反驳“C→E”(如果C则E)是现实必然的,不能只证明“C&E”(有C无E)是逻辑可能的,而必须证明“C&E”是“现实可能的”。但在休谟次论证的步骤(4)中,所陈述的可设想性的条件是无逻辑矛盾,因此,这种可设想性只是逻辑的可设想性;而逻辑的可设想性只能蕴涵逻辑的可能性,不能蕴涵现实的可能性,因而“‘C&E’是现实可能的”这个命题并没有得到证明,从而也就不能反驳“C→E”是现实必然的。

因此,休谟的次论证就面临这样一个二难困境:如果该论证是成立的,它最多证明了“因果关系不具有逻辑的必然性”,而这一结论是平凡的或不足道的(trivial);如果它要证明“因果关系不具有现实的必然性”,这一结论倒是不平凡或足道的,但它并没有被该论证所证明。由此可知,在休谟关于原因的存在没有必然性的主论证中,一个重要前提(即前提(2))没有得到证明,故该主论证的结论也就没有得到确证。

四、用可设想性论证去质疑自然齐一律

所谓“自然齐一律”,大意是指:自然现象尽管纷繁复杂,却是受内在次序、结构和规律支配的,自然进程在总体上把持不变,过去发生的事情,在类似的情形下,将来还会继续发生。自然齐一律和普遍因果律构成了归纳推理的理论基础。

休谟用如下方式去质疑自然齐一律:

“我们前面的推理方法很容易使我们相信,不可能有演证性的论证来证明:我们所没有经验过的例子类似于我们所经验过的例子。我们至少能够设想自然的进程有所改变,这就足以证明这样一种改变不是绝对不可能的。能对任何事物形成一个清楚的观念,那就是那个事物的可能性的不可否认的论证;而单单这一点就足以驳斥反对它的任何所谓的演证。”(T 1.3.6.5)

“……因为自然进程可以改变,虽然一个对象与我们以前经验过的对象相似,但它可能被不同的或相反的结果所伴随,这里并不蕴涵矛盾。难道我就不能清楚地设想一个物体从云中掉下来,它各方面都像雪,却有盐的滋味,或触之如火吗?如果我们断言,一切树木都将在12月和1月繁茂,在5月和6月枯萎,难道还有比这个命题更好理解的命题吗?”(EHU 4.18)

把休谟质疑自然齐一律的论证重构如下:

(1)如果自然齐一律成立,则自然进程将保持不变。

(2)我们可以无矛盾地设想:自然进程发生了某些改变。例如,天上落下的像雪一样的东西,却有盐的滋味且触之如火;一切树木都在12月和1月繁茂,而在5月和6月枯萎,且这些设想都没有矛盾。

(3)CP论题:凡是可设想的就是可能的。

(4)因此,自然进程发生改变是可能的。

(5)所以,自然齐一律并不必然成立。

这里的问题与质疑因果必然性的问题相类似:由于在休谟那里可设想性的门槛很低,没有(逻辑)矛盾的就是可以设想的。根据CP论题,由(2)推出的(4)仅表示一种逻辑的可能性:“自然进程发生改变”这一点在逻辑上是可能的。而自然齐一律是关于这个现实世界的一个规律性断言,怎么能够仅凭一个逻辑上可能成立的断言就反驳掉它呢?要驳倒自然齐一律,还必须证明:“自然进程发生改变”不仅在逻辑上是可能的,而且在现实中也是可能的。例如,在现行的物理规律起作用的情况下,如下设想不仅在逻辑上可能,而且在物理上可能:当大球A快速撞上小球B时,不是B球开始快速运动,而是A和B忽然都停止运动了,或者B不动反而A被撞飞了,甚至在它们相撞的那一刹那,A和B忽然都化身蝴蝶飞走了。但遍查休谟论著,他并没有提供这样的证明。当我初读休谟时,就模糊地意识到:在逻辑上可以无矛盾地设想“太阳明天从西方升起”,怎么可以用来反驳“太阳明天必定从东方升起”这个关于现实世界的断言呢?或者,在逻辑上可以无矛盾地设想“某人发明了永动机”,怎么可以用来反驳“永动机不可能存在”这个具有物理必然性的断言呢?改用普特南的一句话:“逻辑的可设想性”不能是“现实的可能性”的证据!〔3〕

五、用可设想性论证去质疑因果推理和或然性论证

休谟并没有使用“归纳推理”或类似的表述,他最常用的是“或然论证”,在《人类理智研究》中常用“因果推理”,所探讨的主要是如下的“预测归纳推理”:

迄今所观察到的太阳每天都从东方升起,

所以,太阳明天仍将从东方升起。

或者,

迄今所观察到的火都是热的,

这是火,

所以,这是热的。

它们从关于迄今已观察到的情况的断言推出关于迄今尚未观察到的情况的断言,这是各种形式的归纳推理的共同特点。所以,休谟关于预测归纳推理的说法也适用于归纳推理的其他形式。

休谟断言:“从原因到结果的推断并不等于一个演证。对此有如下明显的证据:心灵永远可以设想由任何原因而来的任何结果,甚至永远可以设想一个事件为任何事件所跟随;……因此,用于证明原因和结果的任何联结的演证,是不存在的。这是哲学家们普遍同意的一个原则。”(A 12)“当一项演证使我确信任何命题的时候,它不仅使我设想这个命题,还使我感到,设想任何相反的事情是不可能的。在演证上为假的命题蕴涵矛盾,蕴涵矛盾的命题是不能被设想的。但是,对于任何实际的事情,不论由经验而来的证据会多么有力,我总可以设想其反面,尽管我并不能总是相信它。”(A 18)

按现代的方式,把休谟的上述说法分析、诠释、重构如下:

(1)休谟所谓的“演证”(demonstration)就是逻辑上有效的论证:若其前提为真,则其结论必真;不可能出现其前提真而结论假的情况,否则将导致矛盾。

(2)在休谟看来,“可设想性”的最低条件是逻辑上无矛盾,故他所说的“可设想性”就是逻辑的可设想性。(“蕴涵矛盾的命题是不能被设想的”)

(3)CP论题:“凡是我们设想的都是可能的,至少在形而上学的意义上是可能的”。

根据(2),只能把CP论题理解成其逻辑版本,即逻辑上可设想的就是逻辑可能的;将其理解成形而上学版本(即逻辑上可设想的是形而上学可能的)缺乏充分根据。

(4)休谟认为,在因果推理中可以无矛盾地设想原因出现而相应的结果不出现。

由于作为原因和结果的都是“事态”或“事件”,可以用“语句”或“命题”来刻画。在因果推理中,描述原因的命题是前提,描述结果的命题是结论。于是,休谟的意思就变成:在因果推理中,其前提为真而结论为假在逻辑上是可能的。

(5)休谟还认为,因果推理还依据普遍因果律和自然齐一律,但后两者的真实性没有得到逻辑的证明。

(6)因此,“从原因到结果的推断并不等于一个演证”,即因果推理不是一个逻辑上有效的论证。

应该承认,休谟的上述论证在逻辑上是正确的,它决定性地证明了:因果推理不是逻辑上有效的推理,因为在逻辑上可以设想其原因出现而其结果不出现;也就是说,在逻辑上可以设想,刻画原因的命题为真,而刻画结果的命题为假。由于逻辑的可设想性蕴涵逻辑的可能性,因此在因果推理中,其前提为真而结论为假在逻辑上是可能的;而任何逻辑有效的推理都不可能前提真而结论假。因此,所有因果推理都不是逻辑上有效的推理。

六、用可设想性论证去求索事实真理的根据

休谟指出:“每个实际的事情的反面都是可能的,因为它不可能蕴涵矛盾,它可以同样方便、清晰地被心灵设想出来,就好像它从来就是与实在相符合的。太阳明天将不升起这个命题仍然是可以理解的,它不蕴涵矛盾,就如同太阳明天将升起这个断言不蕴涵矛盾一样。因此,我们试图证明它的虚假,乃是徒劳的。假如我们真的能够证明它是虚假的,那么它就会蕴涵一个矛盾,它就不能清楚地被心灵所设想。”(EHU 4.2)

这里有必要做一番语义上溯,把对“实际的事情”的谈论变成对描述这些事情的“句子”或“命题”的谈论。令“P”表示描述任一实际事情(如太阳明天将升起)的句子或命题,“P”代表描述该实际事情的反面(如并非太阳明天将升起)的句子或命题。可以把休谟所陈述的不那么明显的论证重构如下,使其变得明显:

证明1:

(1)可以无矛盾地设想P;

(2)CP论题:凡是可设想的都是可能的;

(3)因此,P是逻辑可能的。

(5)因此,不能仅凭理性或逻辑就证明P的虚假。

证明2:

(7)CP论题:凡是可设想的都是可能的。

(9)因此,P不是逻辑必然的。

(10)因此,不能仅凭理性或逻辑就证明P的真实。

把证明1和证明2合起来,可以得到如下的结论:“如果宣称演证了一个实际的事情,或者用任何先验的论证证明了该事情,则会是一个明显的谬误。任何事物都不可能被演证,除非那个事物的反面蕴涵一个矛盾。”(DNR 9.5)故我们有:

(11)不能仅凭理性或逻辑就证明事实命题P的真实性或虚假性。

应该承认,上述论证是逻辑有效的。如休谟所言,有关实际事情的断言的真实性和虚假性,必须在理性或逻辑之外去寻找根据,必须在感觉经验中去寻找证据。

七、用可设想性论证去质疑事物的存在性

休谟把CP论题表述为一条形而上学的公理:“凡是我们能够设想的都是可能的,至少在形而上学的意义上是可能的”。他在多处强调甚至使用了这样的论证方式:从一个事物或事件存在与否的可设想性,就能够推出该事物或事件实际上存在与否的可能性。

例如,他在《自然宗教对话录》中论述说:“凡是可被清晰设想的东西都不蕴涵矛盾。凡是我们设想为存在的事物,我们也能够设想它是不存在的。所以,没有任何存在物,其不存在蕴涵一个矛盾。因此,没有任何存在物,其存在可以被演证。我认为这个论证完全是决定性的,并愿意把全部争论都置于这个根据之上。”(DNR 9.5)循此思路,休谟反驳了上帝作为必然存在的说法:“先前我们设想为存在的,如今设想为不存在,在任何时候对于我们来说都仍然是可能的;我们的心灵也没有假设任何物体永远存在的必要性,犹如我们有设想二乘二等于四的必要性。因此,像‘必然的存在’这样的字眼是没有意义的;或者说,没有什么东西是永恒一贯的,亦是一回事。”(DNR 9.6)他进而反驳了关于上帝存在的始因论证、神迹论证和宇宙设计论证,最后得出了关于上帝的怀疑主义结论:上帝的存在既不能被理性证实,也不能被否证。

需要强调指出,在休谟那里,可设想性的最低条件是逻辑上无矛盾,只有逻辑上矛盾的东西才是真正不可设想的,而逻辑矛盾当然也是形而上学不可能的。于是,ICP论题的形而上学版本(凡是不可设想的东西都是形而上学不可能的)是明显成立的。实际上,ICP论题的其他任何版本,如物理模态版本,认知模态版本,也都是成立的,因为逻辑不可能性蕴涵其他任何类型的不可能性。但是,从一个事项x在逻辑上是可设想的,却无论如何也推不出“x在形而上学上是可能的”,无论对“形而上学可能性”做何种理解,只要它强于“逻辑的可能性”;更不能推出x是否实际存在的结论。一般而言,不论如何定义,形而上学的可能性都强于逻辑的可能性:“……就其所涵盖的范围而言,形而上学的可能性比律则的可能性宽,但比窄的逻辑可能性窄。某些东西既是红色的又不是红色的,这在所说的三种可能性的任何一种的意义上都不是可能的;某些事物是红色的却是无广延的,这是逻辑可能的,但不是形而上学可能的;某些东西跑得比光速快,这是形而上学可能的,却不是律则可能的;某些东西跑得比航天飞机快,这在提到的三种可能性的意义上都是可能的。”〔4〕因此,我认为,休谟所表述的CP论题的形而上学版本(凡是可设想的都是形而上学可能的)是不成立的:无论玩多少花招,我们也不能从逻辑的可设想性推出形而上学的可能性。〔5〕

八、“必然性”观念的扩展

综上所述,休谟清晰地表述了CP论题(“凡是可设想的就是可能的”),并把它应用于至少五个论证,其中两种应用是合法且有效的:一是用它去证明因果推理不具有逻辑必然性,二是用它去证明事实命题的真假不能仅凭理性或逻辑来证明。当把CP论题及其可设想性论证用于质疑因果必然性、自然齐一律和事物的存在性时,休谟却是不成功的,他没有证明因果关系不具有必然性,他甚至没有证明我们不能合理地证明因果关系具有某种形式的“必然性”,假如对“必然性”赋予“逻辑必然性”之外的含意的话。他也没有证明自然齐一律是不成立的,更没有对事物存在与否提供决定性的证明。

笔者认为,造成休谟的可设想性论证成功和失败的是同一个原因:他脑子里的“必然性”概念就是“逻辑的必然性”或“理性的必然性”。这个概念促使他成功地证明:因果推理不具有这种必然性,即是说,其前提为真不能保证其结论为真;任何事实命题都不是在这种意义上必然真或必然假的。这个概念也使得他完全不能理解因果关系这种根植于现实世界中的“必然性”,他把后一种必然性归结于两个因素:现象间的恒常伴随和心灵的习惯性联想。循此思路,他甚至把这种必然性完全推向了主观领域:“整个说来,必然性是存在于心中,而不是存在于对象中的一种东西;我们永远也不可能对它形成哪怕是极其渺茫的观念,如果它被看作是物体的一种性质的话。或者我们根本没有必然性观念,或者必然性只是依照被经验过的结合而由因及果和由果及因进行推移的那种思想倾向。”(T 1.3.14.22)加瑞特指出,休谟经常把因果必然性混同于绝对必然性,后者即前面所说的逻辑必然性。因果必然性“实际上是比绝对必然性更弱的一种必然性,它并不等于没有其结果的原因的绝对不可思议性,而只是在于把由其恒常伴随而来的观念分离开来的心理难度,以及相信它们能被如此分离的心理失能。”〔6〕

有些读者或听众不同意笔者对休谟论证的如上解读和分析,他们说:如果严格按照休谟的方式使用“可设想性”“可能性”“必然性”“因果关系”和“因果推理”等概念的话,休谟的那些论证及其结论都是成立的。笔者对这种看法持有严重异议。哲学的发展常常靠前提性批判。除开少数蹩脚的哲学家之外,如果我们接受先前哲学家的一切前提,我们至少必须接受他们的大多数结论;但是,如果他们的结论或者是不足道的或者是不成立的,这就表明他们赖以出发的那些前提和假设有问题,必须抛弃,另起炉灶,由此导致哲学的进步甚至是革命。具体就休谟哲学来说,如果它的许多论证是正确且有效的话,它们的结论就是不足道的,例如,因果关系、自然齐一律、事实命题是否为真、具体事物是否存在等等都不具有逻辑的必然性;如果让后面这些结论具有实质性内容,它们在很大程度上就是不正确的,例如否认因果关系和自然齐一律有某种形式的必然性。这表明,我们必须跳出休谟哲学的藩篱,引入更为丰富的、甚至是分层次的“必然性”概念,这正是在休谟之后发生的事情。仅谈下面两点:

(1)“逻辑必然性”的扩展:相对于模型或解释的必然性。

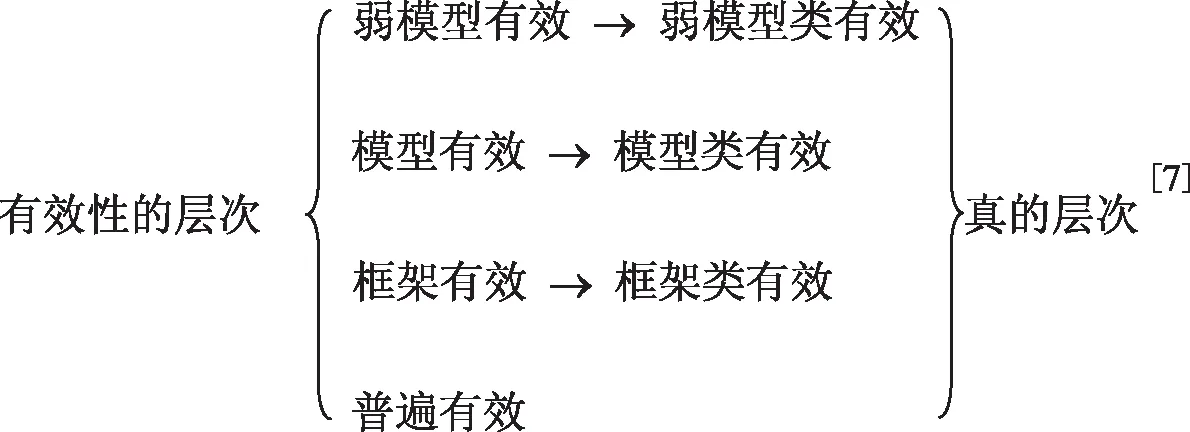

由于他所处时代的逻辑学尚不发达,休谟明显持有过于偏狭的逻辑观,即严格的演绎逻辑观,他对“逻辑必然性”的理解也很有问题,把它理解为无条件的绝对的必然性。在当代,随着各种经典逻辑和非经典逻辑的发展,随着各种带有应用性质的哲学逻辑的涌现,随着可能世界语义学的广泛使用,逻辑公式的真、假、必然性、可能性等概念都相对化了,即相对于特定的可能世界而言;由这些概念定义的有效性(逻辑真)概念也相对化了,即相对于特定的模型、框架、模型类和框架类而言。于是,一个公式的真和有效性就有范围大小甚至层级的区分:

基始:在一个模型的某个可能世界上真

(2)“现实的必然性”的引入:康德的先验综合判断

休谟不断质疑因果关系、自然齐一律以及经验科学知识的必然性,他所理解的“必然性”仅限于“逻辑的必然性”。随着当代自然科学所取得的广泛且巨大的成功,还执着于像休谟那样说:自然科学知识不具有真理性、普遍性和必然性,至少我们不能证明它们具有这些性质,就不只是矫情、迂腐和偏执的问题,而是近乎睁着眼睛说瞎话。康德直接抛弃了休谟哲学的前提,他并不怀疑自然科学知识具有普遍必然性,而把承认这一事实当作出发点,直接问:先验综合判断如何可能?也就是说,普遍必然的自然科学知识如何可能?并把回答这一问题当做他的哲学最重要的任务,由此发动了一场哲学中的“哥白尼式革命”,发展了一整套全新的哲学理论,掀开了哲学发展史上的新篇章。假如认为休谟哲学的一切都是正确的,就不会有后来的堪称辉煌的康德哲学了。

有一句话揭示了真相:哲学史就是一部学术弑父、思想弑父的历史。后来者抛弃先辈们的某些前提、预设和基本假定,甚至撇开他们所研究的那些问题,开始了人类思想发展的一个个新阶段,提出和发展许许多多新的哲学思想和学说。

注释:

〔1〕〔2〕D.Tycerium Lightner,“Hume on Conceivability and Inconceivability”, Hume Studies 23 (1997):pp.113-132,125-128.

〔3〕Hilary Putnam,“Is water necessarily H2O?” In his Realism with a Human Face,Cambridge,MA:Harvard University Press,1990,pp.55-57.

〔4〕Taman Szabo Gendler and John Hawthorne (eds.), Conceivability and Possibility,Oxford/New York:Oxford University Press,2002,p.5.

〔5〕Stephen Yablo,“Is conceivability a guide to possibility?”, Philosophy and Phenomenological Research,53 (1993):pp.1-42.

〔6〕Don Garrett,“Hume’s Theory of Ideas”,in A Companion to Hume,edited by E.S.Radcliffe,Blackwell Publishing,2008,p.54.

〔7〕陈波:《逻辑哲学》,北京:北京大学出版社,2005年,第80-83页。

〔1〕Hume,David. A Treatise of Human Nature,edited by L.A.Selby-Bigge,2nd ed.revised by P.H.Nidditch,Oxford:Clarendon Press,1975.(对休谟著作的引文注释,本文采用国际通用标准,如文中注释如T 1.3.14.31表示,该段引文出自《人性论》第一册、第三部分、第十四节、第三十一段;中译文参见休谟:《人性论》上下册,关文运译,北京:商务印书馆,1997年。)

〔2〕Hume,David. An Enquiry concerning Human Understanding,edited by Tom L.Beauchamp,Oxford:Clarendon Press,2000.(文中注释EHU 4.18表示,该引文出自该书第四部分、第十八段;中译文参见休谟:《人类理智研究 道德原理研究》,周晓亮译,沈阳:沈阳出版社,2001年。)

〔3〕Hume,David. An Abstract of A treatise of Human Nature 1740:A Pamphlet Hitherto Unknown,Cambridge:At the University Press,1938.(文中注释A 27表示,该引文出自该书第二十七段;中译文参见周晓亮:《休谟哲学研究》附录一,北京:人民出版社,1991年。)

〔4〕Hume,David. Dialogues Concerning Natural Religion,Oxford:Clarendon Press,1935.(文中注释DNR 2.12表示,该引文出自该书第二部分、第十二段;中译文参见休谟:《自然宗教对话录》,陈修斋、曹棉之译,北京:商务印书馆,1962年。)

〔5〕Gendler,T.S.and Hawthorne,J.(eds.), Conceivability and Possibility,Oxford/New York:Oxford University Press,2002.

〔6〕Norton,D.F.and Taylor,J.(eds.), The Cambridge Companion to Hume,Second Edition,New York:Cambridge University Press,2009.

〔7〕Radcliffe,E.S.(eds.). A Companion to Hume,Oxford:Blackwell Publishing,2008.

〔8〕Read,R.and Richman,K.A.(eds.), The New Hume Debate,London/New York:Routledge,2000.