图像、词语和中国园林:陈从周之于摄影与宋词的并置

慕晓东

摘要:在1956年出版的《苏州园林》中,陈从周于每幅苏州园林的照片下方题上了宋词,此举乃是一项重要的文化实践活动。首先,陈从周个人的词学修养和绘画训练创造性地衔接了中国传统艺术图文并置的内在理路和形式。其次,摄影的画意、宋词的诗意、摄影与宋词并置的互通意境这三个层面体现了陈从周内在抒情审美的发生机制。再次,若是以整本著作作为分析单元,《苏州园林》包含着错综复杂的图文关系,从而使之具有成为一种特定的开放性文本的潜力。最后,通过分析陈从周图文并置的文化实践,可以发展一种新视角和方法,以深入地思考传统中国园林背后潜在的文化价值。

关键词:陈从周; 摄影; 宋词; 圖像; 文字; 开放性; 中国园林

中国分类号:TU986.1 文献标识码:A 文章编号:004816

1974年10月下旬至11月中旬的某个时刻,陈从周经由俞平伯的热忱引荐得以与叶圣陶相识。①随后的数十年间,陈从周与叶圣陶时通音问,往来鸿儒,终成忘年交。②在二人初识一个月后,叶圣陶填了一阙《洞仙歌》赠予陈从周:“园林佳辑,已多年珍玩。拙政诸图寄深眷。想童时常与窗侣嬉游,踪迹遍山径楼廊汀岸。”③此处,叶圣陶所谓的“园林佳辑”特指陈从周于1956年编写出版的《苏州园林》。④“拙政诸图寄深眷”表明《苏州园林》的摄影具备激唤儿时生活记忆的“想童”功能。十年之后,叶圣陶于《文汇报》再论《苏州园林》的五个妙处:其一,唤起童年记忆;其二,摄影的艺术美感;其三,并置宋词与摄影的创举;其四,其史料价值;其五,其教育方法。⑤在此特定语境下,叶圣陶称赞《苏州园林》的第二和三个妙处(摄影的艺术美感、宋词与摄影的并置)就是本文的研究对象。

以摄影与宋词并置的方式呈现中国古典园林,乃是《苏州园林》世所公认的艺术创举。当前关注和研究《苏州园林》的文献大致分为两种类型:第一种是描述性和回忆性的介绍,比如说,这本著作中精美雅俗的黑白照片和情愫款款的宋词能够触发特定的抒情审美,叶圣陶等人的态度即是明证。第二种涉及分析性探索,比如说图文的并置能够翘起福科理论支点中的“从属关系”,从而让图像与文字处于开放序列的状态。前者重历史信息的传递和审美评价,后者重理论议题的深度挖掘,两者无疑为我们深入探索陈从周的创造性文化实践提供了不同的切入路径。

不过,我们仍然不能忽视上述两个研究路径存在的相应弊端:前者缺少深度的分析,后者缺乏坚实的历史基础。两者几乎不曾涉猎纵深的图文并置之历史背景(无论是作者的个人治学经验,抑或中国传统艺术史语境下的图文并置),亦鲜有之于摄影艺术风格的分析,以及对相应的抒情体验的论述。除此之外,如何在更大的文化语境中探讨《苏州园林》中蕴含的复杂的图文关系,似乎也并没有引起学界的足够重视。在此境况下,本文试图将陈从周个人具体而微的学术经历和中国艺术创作图文并置的传统脉络相互结合起来,考察并置摄影与宋词行为背后的创作动机和历史条件。在此基础上选取《苏州园林》中照片、宋词和图文并置三种类型作为分析对象,分别论述每一种媒介所蕴含的抒情美典的内在机制以及潜在的文化意义。

一、 双重变奏

时隔三十年之后,古稀之年的陈从周在追忆并置园林摄影与宋词的初始动机时说道:“情以游兴,本来中国园林就是‘文人园,它是以诗情画意作主导思想的。因此在图片中,很自然地流露出过去所读的前人词句,我于是在每张图片上,撷了宋词题上。” 此番自鉴之言,若是站在创作者的立场而言,似乎显得水到渠成;但是以今人的学术视角而论,显然我们并不能把陈从周的“自然地流露”当成一种理所当然的、顺理成章的创作行为。这种文化实践既非无源之水,也非横空出世的产物,与之相反,它们恰恰建立在宏观和微观的两股力量之上:延续千年的中国艺术“诗书画一体”的历史土壤,以及陈从周个人具体的生命经验。

大约从北宋开始,以苏轼为代表的文人群体承接唐代王维“诗中有画、画中有诗”的历史合法性,逐渐开创了中国绘画的基本价值和原则。在中国绘画的历史塑形过程中,图文相互结合的题画诗便应运而生了。题画诗远非只是用语言表述那些绘制之物,而是需要通过精湛的诗艺和醇厚的修养将画中形象视为真实存在的事物,然后越过画作的构成元素讲述一个关于这些形象的故事。在特定的场景中,诗人会测度自身在多大程度上离开画作,让绘画图像仅仅成为进行巧妙语言阐释的出发点。好像诗人在一幅风景画面前具有一种将自身迅速投入画中场景的天然能力。一旦“诗书画一体”的风气开了先河,自此以后便蔚然成风,变得一发而不可收。这样的例子俯拾即是,元代名家倪云林之作《容膝斋图》题词与画作并举:“金梭跃水池鱼戏,彩凤栖林涧竹斜。叠叠清谈霏玉屑,萧萧白发岸乌纱”,就直接体现了如何在二维平面和四维情感中创造一种理想境界。

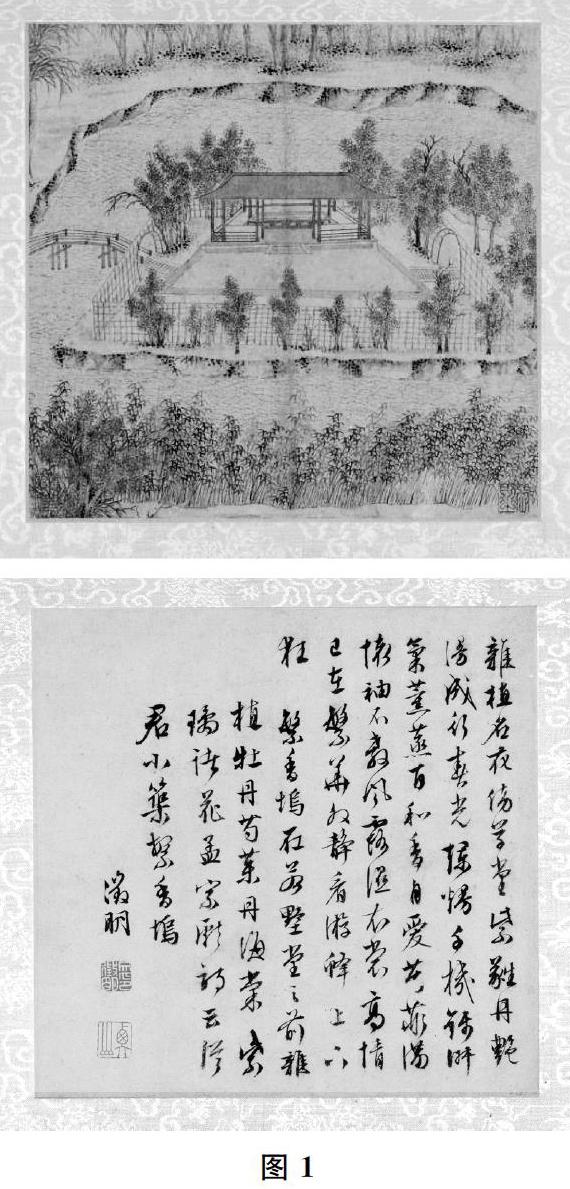

到了明清时代,大约得益于文人园建造的兴盛与山水画创作之间某种动态的发展关系,园林绘画逐渐成为一项重要的艺术创作和社交活动。与此同时,这些园林绘画也深受“诗书画一体”创作范式的深刻影响,或单幅配诗,或册页配记文,或手卷。只不过稍微不同的一点在于,园林绘画中增加了新的文学类型——“园记”作为诗文的补充。明代文徴明的《拙政园三十一景图》大概可以集中完整地体现那套呈现中国文人园的艺术体系,有画,有诗,有书,有记,有印,有跋。整套图册中的每一幅图配以一页文字,而且每一页的诗文和注记分别采用了篆、隶、行、楷等不同字体来书写。比如说繁香坞一景(图1),文徴明题诗:“杂植名花傍草堂,紫蕤丹艳漫成行。春光烂漫千机锦,淑气熏蒸百和香。自爱芳菲满怀袖,不叫风露湿衣裳。高情已在繁华外,静看游蜂上下狂”,这些文字兼具描述画面场景和提升情境诗意的作用,可谓诗出则景境至。

除了高雅的文人园林绘画与题词外,通俗版画中描绘的单一园林景物或景物组合亦与诗词成对出现。起初,园林中的某种组成要素(比如象征文人气节的梅花)专刊成书,书页的左边空出两列,专填诗文配之。南宋时期的《梅花喜神谱》即为一例。这本刊印于1261年的版画书籍,其下卷中描绘梅花“烂漫二十八枝”中的“渔笠”,配以诗文:“骇浪不回头,方识江湖乐。”若以园林的整体景象而论,明代万历年间刊印的《青楼韵语》中,插图将题词直接放置于描绘园林的图像之上:“灵沼文禽,皆有匹仙,园美木卷高枝。”

由此可见,不管是高雅的文人创作和通俗的大众传媒之间存在着多么大的意识形态裂痕,图文并置的传统似乎从未产生过任何的分歧。即便到了晚清时期,版画、报纸、杂志等现代出版物蔚然成风,图文并置的传统仍然得以保留下来。在从“原真性”的古代诗画转变为“机械复制”的现代印刷物的关键过程中,即便本雅明义理中的“灵韵”(aura)不可避免地丧失了,但是图文并置的传统创作方式非但没有彻底销声匿迹,反而在《点石斋画报》的风景刻画(如颐和园万寿山之景)中得到了进一步的发展。

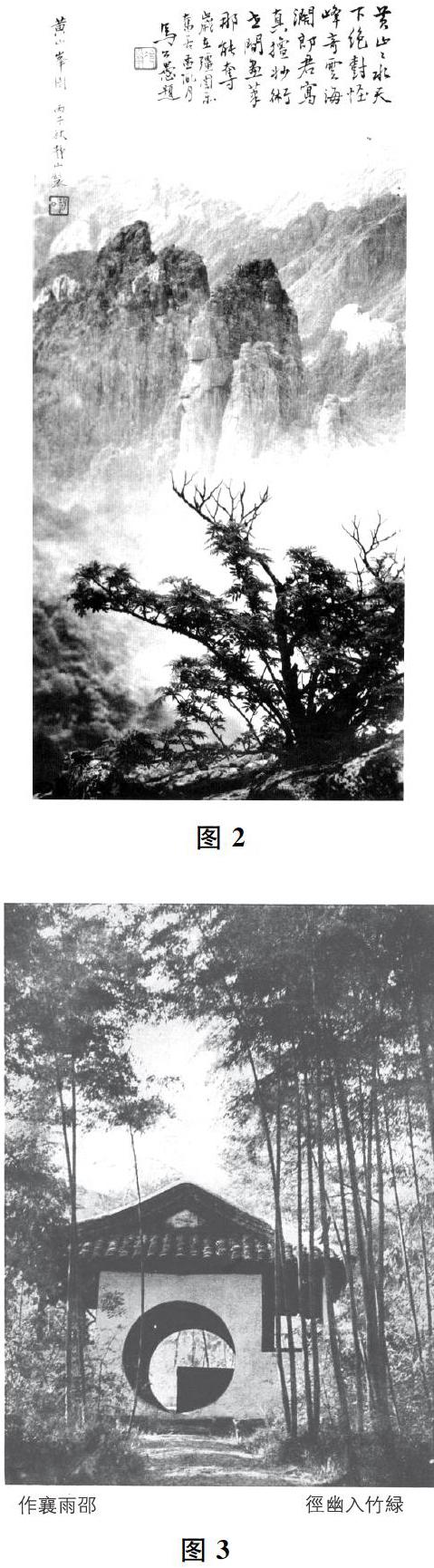

在民国时期,呈现园林图像的主要媒介逐渐被摄影所取代。如果说之前的诗画并置等实践只是间接地呼应了陈从周艺术创作的话,那么摄影实践的兴盛则直接为陈从周图文并置的行为提供了技术支持。纳入摄影之后的图文并置可分为两种类型:其一,将诗文直接添加在画面上;其二,图文脱离叠加的模式,转而以上下并置的方式存在。针对灵韵(aura)的消逝,摄影家郎静山通过并置摄影与文字的途径重新捕捉和凝聚了中国文人意识的最高美典(意境)。郎静山1934 年的摄影作品《春树奇峰》运用“集锦摄影”的方式创造出一种具有画意的摄影。更为关键的是,他在摄影画面的上部题词作诗,形成了独特的图文并置形式(图2)。 第二种摄影与诗词之间错位并置的先例(文字没有放在摄影图像之上,而是放在了整幅画面的下方),可见于1936年《飞鹰》杂志上刊登的一座凉亭与竹林的摄影,在那幅画面粗糙模糊的摄影下方,赫然地题上了一句“绿竹入幽径”(图3)。恰恰在此处,现代的摄影技术与古典的审美世界之间萌生了互联的可能性,也正是在这个历史合流之处,陈从周的文化实践找到了自身的汇集点。

或许我们可以不甚谨慎地说,正是中国艺术传统与园林呈现相关的六种图文并置的类型,构成了陈从周图文并置实践的历史可能性。当然,退一步而言,我们也不必过分夸大陈从周艺术实践的独特性和原创性。实际上,在20世纪40年代,图像摄影与唐诗之间共享和兼容的写意精神已经见诸公开发表的杂志之中了。如何通过自身的作品贯通于历史文化的连续气脉,并将其精髓存有于摄影与诗词并置的创作中,是陈从周艺术实践时下最为值得珍视的根本原因。

因此,陈从周的功绩不在于开创了某种艺术实践的先河,而是之于中国园林这个特定的艺术类型,将大量的宋词并置于唯美的、清晰的、写意的摄影的下方,使之成为一种“不具操作性的、带有悖论的范式”。范式的价值在于提供某种操作模型,以供学术共同体解决特定的问题。为什么说陈从周的图文并置实践作为一种范式不具有操作性呢?这不得不回到他个人独特的成长教育经历中探寻相应的答案。换言之,若是陈从周没有深厚的诗词底蕴以及绘画基础,在他的内在意识和思维中那些随手拈来的宋词既不会被转化成一首首“题画诗”,也不可能为每张园林摄影设置一幕幕语言的情境。这就是為什么陈从周之“不具操作性的、带有悖论的范式”几乎要(或者更极端地说,必然要)绝世的缘由之一。

陈从周的诗词功力最先源于年幼时候的古文底子。即便求学初期参加了新式的学堂,陈从周也时要习诵古文诗词,未尝荒废古文学业。当然,陈从周真正迈入诗词行家的门槛一直要等到1938年求学于之江大学的时候,在恩师王蔚常与夏承焘的词学训练中,陈从周受益匪浅,功力见长。整个40年代,陈从周唯一公开发表的学术论文就是宋代词家李清照夫妇的年谱考证,而且他的毕业论文《论李清照的词》就是依照这个词学研究的路数展开的。根据当前可查阅的文献可知,陈从周在毕业之后的整个40年代发表在公开刊物上的研究论文不过三篇而已,讨论的内容都是晏叔原和纳兰容若的词。陈郁文:《漫谈晏小山与纳兰容若》(上篇),载《雄风》,1946年第6期,第2225页; 陈郁文:《漫谈晏小山与纳兰容若》(下篇),载《雄风》,1946年第7期,第2327页。 这足以说明,从年少习文到建国之前的这段时间中,陈从周主要是一位以词学研究为主的读书人。

青年时代的陈从周显然是以诗词为业,随后转入园林研究既有学理中的必然性(园林与诗词的内在机制具有相通之处),更有些许的机缘巧合(各种前辈的提携,比如陈植等)。从陈从周的杂记中,我们可以明确考证他真正进入园林世界的时间节点是1952年的冬天。无论必然还是偶然,抑或偶然中带着必然,陈从周对诗词较强的领悟能力显然是其早年研究中国园林的安身立命之基。以此观之,20世纪50年代中期,刚刚接触园林研究几年的陈从周能够敏锐且迅速地将宋词填补入园林照片下方的行为就显得非常合乎逻辑了。倘若再与他晚年的著名论断“研究中国园林,似应先从中国诗文入手”相互参照,我们更不会感到任何一丝的诧异。

还有一例,更足见陈从周的词学功底与园林研究之间的密切关系。大约70年代的时候,陈从周突破了50年代时用单幅照片配置某句宋词的界限,进一步把某个园林的整体意向(如网师园、畅园、留园等等)与某位特定诗人(如晏叔原、吴文英、姜夔等)的总体词境相互匹配,包含着气蕴万象的园林与宋词的天才式类比,实乃又一宏论。简言之,诗画之于园林,好似孪生姐妹一般,有其一,必有其二,陈从周的创作恰是以此呈现机制为立基之本。

陈从周接受的教育主要来自于新式课堂和教会大学,不过,这并未影响他研习“诗书画一体”中的另外两个门类:绘画和书法。与诗词一样,其书画的底子也打得扎扎实实。陈从周的国画训练大约分成三个阶段。幼年之时,家中聘请杭州当代画师袁次安先生教授其书画。随后入两浙盐务中学,师从胡也衲先生,这段跟随老师研墨伴读的时光对于陈从周的绘画技巧影响颇大。在高中时期的蕙兰中学,陈从周参加了国画研究社,已经开始尝试独立进行绘画创作。陈从周的绘画不仅刊登于蕙兰中学的校刊之上,而且,他还将得意的画稿投寄到《浙江青年》。除了专门的学习之外,陈从周还经常从老辈画师的口中习得绘画之道:“予二十余岁尝奉手于竹人先生,其时渠古稀之年矣。倾交谈艺,尝告予曰,画画必墨底用足,不必仗色彩之力,无墨底之踏实,色彩用之徒然也……受益至深”。上述的种种经历都为陈从周的绘画生涯打下了坚实的基础。

如今为人们熟知的陈从周常常被冠以“上海大风堂弟子”的头衔,确实,拜师张大千的学画经历对于陈从周具有极大的影响。如果说,在经金石篆刻名家方介堪引荐结识张大千之前陈从周只是国画票友的话,那么,跟随张大千的研习经历则真正让陈从周跻身具有特定影响力的画家之列。虽然陈从周晚年的画作几乎不再涉猎山水风景,转而追求一种墨兰竹菊的高雅孤傲趣味,但在大风堂时期,陈从周还是临摹和创作了相当数量的山水画,只可惜存世的画作已不多见。张大千曾在陈从周的山水画上题记:“此亦黄山境界,峰峦起伏,云烟变幻,石涛所谓得其情者,从周有焉”。此点足可见陈从周对中国传统艺术门类中的绘画可谓如数家珍,特别是对园林研究具有直接影响的山水风景画。

除了广博的艺术历史语境和深遂的诗画素养的交叉共同促成陈从周的文化实践之外,还有另一种“通论”的思维模式对于认识陈从周的图文并置实践也有一定的益处。虽然陈从周对于诗画的异同有着清晰的判断和立场,不过他的内在意识仍然坚信中国文化的基本精神(或者说艺术的共同特征)是“互通”的。如果说“诗书画一体”的艺术创作机制是一种思维定势的话,那么,在“通论”模式下无意识的认同或超越性体验,就表现为广义的审美经验的自然流露(这也回应了陈从周自身的解释)。陈从周确信,如画的园林摄影与宋词中的诗意分享着相似乃至相同的抒情精神。即便是不算高雅艺术的饮食,陈从周依然将其纳入到美的范畴内进行思考。况且,陈从周晚年既提倡作为中国传统文化形式的诗、画、书、园林、昆曲内在的共通,在自然学科与人文学科的层面上更是提出了“文理相通” 的概念。由此可见,“互通”的审美体验在陈从周图文并置的实践中同样扮演着关键的角色。

二、 抒情共振

自诞生之日起直至19世纪末,摄影经历了迅猛的发展,在此过程中,其本体思辨(ontological speculation)一直都是围绕这个新兴媒介的核心议题。换句话说,摄影到底是一种客观的记录技术还是一种新的艺术媒介,成为彼时学人们讨论和关切的关键问题之一。此种争辩也渗透到了建筑学领域:一部分学者认为,摄影与绘画等艺术形式不同,“从效应的角度来看,早期摄影师认为照片是一种关于记录的技术手段……通过照片这个媒介,研究者能够客观、真实地再现建筑的本来面目”。另一部分学者认为,摄影并非一种客观记录的媒介,而是具有各种附带的、现象学层面上的“再造属性”。这种纠缠于摄影本质属性的辨析,同其他艺术媒介的本质探寻一样,从未让某一种解释占据压倒性的地位。

然而有关摄影本体论的激烈论争似乎从未困扰过陈从周,内在于摄影的事实判断与价值判断之间的分裂并未让陈从周偏向于任何极端的立场。从目前披露的资料来看,20世纪40年代拜师张大千的经历很可能影响了陈从周之于摄影的态度。张大千曾经说过,所谓山水,就是西画以及摄影的风景,而且张大千的作画也极为依赖临摹名山(比如说黄山)摄影。由此间接证据可推测,张大千对于摄影的艺术态度很可能影响了陈从周对于摄影的美学判断。

从起初的专业治学开始,陈从周便对建筑和风景摄影表露出浓厚的兴趣,摄影图片的精美甚至成为其研究中国建筑史的一部分缘由 。此处可直接推测,陈从周早年對于建筑摄影传递出来的(审美意义上的)精美性极为推崇。另一线索可从陈从周的自学经历来考察,他曾经说过,《中国营造学社汇刊》是其自学建筑的入门材料,梁思成、刘敦桢虽分列于法式与文献二部,不过二人却皆倚重摄影之纪录功能。建筑摄影对于古代中国建筑的现代研究具有极为重要的客观写实价值,这也很有可能无形地塑造了陈从周对于摄影客观记录功能的认知。故而,从治学的初始经验而论,摄影兼具客观性和艺术性的矛盾性几乎完全地消解于陈从周的内在意识之中。

假如从陈从周一生的治学经历来审视其摄影立场,我们不难发现,陈从周并不特别推崇任何一种摄影属性。他看待摄影采取了兼而有之的态度,一切皆以特定的境况(situation)而定,并且这种判断不是源于矛盾性的调和,而是出于两者的互补。陈从周一方面极为依赖摄影的纪录功能,运用摄影的方式进行记录和叙事构成了其

学术著作的一个基本特点。另一方面,陈从周又理所当然地把照片视为一种可以触发感情的媒介,《苏州园林》的图文并置就是审美抒情的典型代表。例如,陈从周曾经观赏由瑞典学者喜仁龙拍摄的恭王府影像,照片中的楼阁山池和水木明瑟顿时令其神往,“红楼旧梦一时涌现心头”。甚至,陈从周在晚年看到之前的照片,总是睹物思情,感慨万千,对于亲人、师长、朋友的情感即被唤起。

因此,无论从摄影的潜在属性还是陈从周个人的价值取舍来看,他的摄影作品不仅客观如实地记录了20世纪50年代初苏州园林的真实影像(即照片之历史本然),更关键的是,他还赋予那些照片以抒情美典和召唤记忆的价值判断(即照片之现实应然),从而引导观者进入抒情的审美境遇和记忆的体悟经历。陷入艺术和客观的二元争论的泥潭(或者如陈从周的兼容并包),似乎并不能帮助我们更深刻地理解宋词与摄影并置的内在机制。不同的体验动机自然会直接黏附着不可剥夺的附带属性,澄清摄影照片和宋词诗意的艺术发生机制显然比立场判断更能说明陈从周艺术实践的创造性。

照片颜色乃是一个相当关键而容易被忽视的审美因素。陈从周对此具有相当清晰的总体判断。他认为,黑白照片相较于彩色照片显得更加素雅,前者冲淡清秀,后者多了几分市井俗气。实际上,关于雅俗的审美判断经常出现在陈从周的文字之中。纵然我们不能确定文人画的清雅(相较于宫廷画院的姹紫嫣红)是否真的影响了陈从周对摄影颜色的审美偏好(陈从周在大风堂的作品常常是着色的工笔画),但是不可否认的一点是,以黑白单色照片的雅俗来衡量其审美价值,已经充分表明了陈从周之于摄影审美要素的取向。

拍摄照片这一活动并非只是一系列机械的积累过程(accumulation),实际上选取(choice)特定的景物才是摄影具备蕴涵现象学属性的决定性步骤之一。在拍摄过程中,摄影者需要对取景角度和画面构图进行大量的创造、建构和选择。摄影机镜框中景物的尺度和范围,正如真实园林楼窗之框景,都需要匠心独运的遴选。《苏州园林》摄影部分的第94页是关于留园揖峰轩的照片(图4),整个画面是透过漏窗而望的一块矗立于窗外小院的峰石。峰石稍稍偏于画面的左半部分,峰石右侧的边界几乎占据着整个画面的中心线(准确地说,其边界偏左一点)。峰石的左边则松散地伸出几丛枝叶比较葱郁的竹子,峰石静谧地挨在修竹的掩映中,还有些竹子零散地延伸到了画面的右侧。构图平衡匀称,整体的取景意向俨然一幅别致精美的尺幅画。照片的边框恰好切割了漏窗的框架边缘,显然,摄影者在裁剪画中之景时费尽了心思,精巧地顺着窗框的边缘选取了正面的、取消透视的园林小景。若是胸中无美,焉能手巧心灵地、顺其自然地将这幅“竹送秋声到小窗”的庭院小景摄入照片中呢?

陈从周不仅推崇中国传统画论的“虚实相生”(上述留园揖峰轩即是一例),而且还能够运用现代摄影理论的构图原则进行拍摄。《苏州园林》第150页的照片是位于带城桥江苏师范附属女中的瑞云峰(图5),陈从周在距离、结构、线条、光源、角度等拍摄技巧上皆做出了精妙的雕琢。否则,就不可能轻易地捕获瑞云峰独有的雄伟厚重且漏透通灵的真实姿态。具备拍摄经验的摄影者或许都知道,若想拍摄一个静物(比如说某个建筑物),如果其入框的范围内没有常识性参照物作为尺度比较,那么,某个尺度较大的静物被拍摄出来的效果则可能丧失了原有的尺度感。在拍摄瑞云峰的距离选取上,陈从周显然既未离峰石很远以致过分缩小其真实尺度,也没有走到跟前进行拍摄以致无限夸大仰视效果,而是选取了一个基本符合人视点的距离来进行拍摄。通过精心选择拍摄距离的方式,陈从周赋予照片中的瑞云峰一种巍峨剔透的真实体积感。

就画面的构图而言,瑞云峰占据着画面偏左一点的位置,峰石的中心线恰好是整个画面的三分线之一,整个构图充满了稳定感。远处的断壁残垣和枯萎的杂草树木共同组成了瑞云峰的背景,前者之高度顶端(除了几株乔木的枝干伸出来之外)正好是照片画面的上下平分线,而且峰石(加上底座)的上下平分线与画面平分线也基本吻合。峰石和画面整体的中位线巧妙地重合于一体,进一步加强了整体画面的平衡感和稳重感。评判太湖石的美学标准(“瘦、透、漏”)主要是基于峰石形体和线条,中国的传统文人对假山的形体美具有一种隐秘的偏爱。也就是说,如何在这张摄影中清晰地展现假山置石的表面纹理成为陈从周的主要关注点,这也有效地验证了为何陈从周在著作中如此重视石肌的特性。

除了重视图像表现中瑞云峰的形体美之外,陈从周更通晓如何用光影的敏感、光源的位置来强化峰石的表皮构造和山石的纹理。从瑞云峰的阴影投射方向可基本判定陈从周处于相对拍摄的背光面,此角度能够让光影发挥最大的效果:一方面,光影让假山的纹理变得更加清晰;另一方面,光影打在假山上,使之变得更具立体感。整幅摄影的效果好似一张素描画,具有多个层次的光影调子(底座的投影、底座的暗部、假山正立面的暗部和灰部、假山上点缀的高光、背景的灰部和天空的亮部),画面光影的深浅程度塑造了瑞云峰的層次感和立体感。

在陈从周的精细处理下,整幅照片不但没有使人产生任何的乏味之感,反而构成了一种摄影的“情调”。拍摄的距离、角度、构图、线条和光影等因素共同构成了图画中瑞云峰的特有情调,该情调就是一种内在于摄影的艺术灵韵,亦是陈从周追求抒情审美和身体感知的主要源泉。与此同时,摄影画面的空间状态与文化心理的审美体验之间的同构关系对于摄影的抒情美感也具有颇为重要的意义。以《苏州园林》中拙政园的留听阁为例(图6),这幅园林摄影没有明显的前景,中景的组成元素包括斜出画面的参天古树、静如镜面的水池(投射着远处的阁楼倒影)、郁郁葱葱的树木和石矶立峰,远景则是一处前方带有方台的一层阁楼。整个画面的各种构园要素彼此紧密地咬合在一起,相互消解了各自清晰的边界。不同的造景元素之间你中有我,我中有你,俨然一幅浑然天成的理想栖居环境。此处甚至没有任何必要分析画面的各种构成,见画即显美,读者只要瞥一眼这张摄影,就会马上意会到画面的审美世界(虽然这种审美世界不一定可以用言语准确地描述出来,但是读者必然能够产生一种独有的美的体验)。倘若观者注意到池边方

台的接口处架起了一座小桥,通往处于远景中的建筑物,好奇者则可能联想到,从拍摄点走到阁楼前面到底是一条距离短小的直达路径,还是一条围绕着水池边缘的距离较长的曲径之路?若是想象的路径是后者的话,那么,曲折的幽深小径立马会出现在脑海中,观者能够瞬间感受到步移景异的空间探索之曼妙,画里画外皆是园林空间的悠扬余韵。简言之,摄影中模糊的、蜿蜒的、含蓄的园林布景正好传递出中国园林审美的基本精神——含蓄。

如果说摄影照片的色彩、拍摄技术以及画面与空间的同构性呈现出来的抒情美典能够通过直观的方式比较容易地获取的话,那么,摄影本身所蕴含的那种独特的“历史情感的积淀”或许就没有那么容易被察觉到了。在某种程度上,陈从周与沈从文的内心意识如出一辙,他们共同分享着“抒情考古学”的基本精神。他们的内心都具有一种错综复杂的抒情面向,总是试图从日常经验的工艺美术品中触发诗兴。20世纪50年代,计划经济时代的城市建设强调生产性,古典园林作为一种士大夫的消费玩赏之物并不符合社会的整体风向标。陈从周亲眼目睹了自己珍爱的园林和古建筑遭到严重破坏,任其坍塌衰败,不免心生涕零。陈从周无法在物质空间层面上抢救它们(虽然他确实通过呼吁的方式挽救了不少名园),唯一有效的方式就是凭借摄影媒介及时地将它们记录下来——或许,唯有通过这种手段才能些许减轻陈从周内心的焦虑、惶恐与悲痛。

对于陈从周而言,在每一次按下快门的时候,那些捕捉了光线与化学物质的结合物便承载了一种“预期的乡愁”(anticipatory nostalgia)②。预期的乡愁不仅仅指向一种简单的乡愁和对往事的追忆,更是追忆所触动的一线灵光。这份灵光的来源乃是过去,其投射却是未来,它具有一种魔力,足以激发困于现实(现在)的人们之于未来的想象,创造“在未来也会被追忆”和“回到未来”的种种期许。那些黑白的园林照片蕴涵着弥散的灵感、被忽视的预言和错失的机会,所有这些因素的内在意义必须要等到现在的此时此刻才能豁然开朗。然而,它们在此时此刻却又无从实现,只能以回忆的方式诉诸未来。②通过园林摄影,陈从周自身的抒情考古精神以及过去的乡愁、现在的感受和未来的期许瞬间如星丛般地缠绕在一起。此处,内心的情感与时空的交错变幻同时凝结在园林摄影的画面之中。

与此同时,那些园林影像还恰巧折射出隐秘其中的“宁芙”(Ninfa),一种关于回溯的记忆会源源不断地涌现出来。记忆在此过程中承担了主要功能。记忆是一种通过映射方式来召唤某些过去真实存在的虚拟印象,知觉(perception)则是一种真实的印象,记忆与现实场景的知觉具有千丝万缕的联系。观看照片行为的本质就是将记忆这种意识流动的虚拟状态转变成一种知觉的体验。通过将照片作为媒介,陈从周在自身的内在意识中凭借记忆机制唤起了此时此刻的现实感受。在这个过程中,那种现实感受的知觉体验可以牵引出两种意识效应:一种是 “似曾相识”(Déjà vu)的体验。面对园林的摄影照片,观者忽然意识到此刻的感受经乎在之前的某一刻也曾经经历过。换言之,陈从周依赖于此时此刻的、似曾相识的知觉获取了一种园林历史存在的可能性(the possibility of a fully historical existence)。另一种涉及激发诗意的基础要素——知觉。宋词作为一种诗歌形式,其发生机制凭借知觉(perception)作为刺激的基础,唯有以此为起点才能进一步分析诗意的抒情机制。以美学家朱光潜的诗论而论,除了以知觉作为前提条件之外,触发诗意还需具备两个要素:情趣(feeling)和意向(image)。陈从周之于宋词的自然流露就其本质而言乃是一种移情(empathy)的过程,以情(feeling)观物(image),由物入情。一旦与苏州园林的影像发生了视觉接触,主体的内在情趣即可被唤起,物我相望而同一,观画而思情,情趣涌动,意向出没,诗境呼之欲出。

园林摄影具有激唤特定情感的功能,宋词自身也具有特定的抒情美典,若是抛开两种媒介的分离状态,将它们看成一个文本单元的话,又会产生什么样的体验呢?下面我们选取《苏州园林》中一张同时呈现摄影和诗歌的页面进行分析(图7)。这是一张关于拙政园内部枇杷园入口的摄影,其下配置的宋词是“庭院深深深几许”。若是按照诗词理论进行现场还原的话,场景大概如此:陈从周站在枇杷园的门口瞭望园中之景,不料只窥得一隅。院门深处的庭院大小、宽窄、深浅、疏密程度等皆不可知,非得深入其境地步履丈量,否则不可得其真味。于是在此境况下,陈从周内心的好奇之感和联想之情同时涌现出来。通过特定词作蕴含的文化历史想象作为触发媒介,“象”与“情”相互结合,形成了一种诗意的境界。在《蝶恋花》中,北宋欧阳修写道:“庭院深深深几许。杨柳堆烟,帘幕无重数,玉勒雕鞍游冶处,高楼不见章台路”。某个深锁闺房的女子,其心灵被重重束缚,辛酸凄楚,望君而不得,苦不自禁。宋人李易安酷爱欧阳公的词句,承袭旧意,新作之词道:“庭院深深深几许,云窗雾阁常扃。柳梢楼萼渐分明,春归秣陵树,人老建康城”,则充满了凄冷寂寥的愁绪。在此文化语境中,不难想象陈从周情感寄托的本底之源。观者若是具备了相应的文化知识,一旦读懂了“深”字的涵义,那么在视线扫视那个曲径通幽的画面的时候,隐藏于记忆深处的“庭院深深深几许”便可能呼之欲出,一同体会那种共享的(当然,也可能是迥异的、带有个人烙印的)历史情感,反之亦然(先看摄影而后再看宋词,两者之间的审美机制总是处于相互验证和强化的关系之中)。况且,“庭院深深深几许”除了表达哀思的情愁外,更蕴涵着上文已经探讨的探幽含蓄之意,这恰恰又是中国造园的基本精神和原则之一。

在拙政园梧竹幽居这个景点的摄影中(图8),陈从周以“得其环中”来描述摄影图像。“得其环中”并非属于表达情感的诗作文学,而是一句判断诗词優劣的标准,它出自唐朝司空图《二十四诗品·雄浑》中“超以象外,得其环中”之语。陈从周似乎在试图告诉观者,品鉴摄影和诗词需要超越具体的形象,不能仅仅注意到三个相互叠加的、物理的洞环,也不能只看到环中框架的树干(以框景而赋之)。“得其环中”更意味着体悟“虚空之境”。换言之,由实在的物象进入到虚空的意象。这句文学批评范畴的诗词其实既强调了“虚空”的玄妙,也暗示了“艺术之美在于虚实相生”,这些又恰恰构成了陈从周园林理论的核心观点。难道陈从周只是抛出一句关于品画、赏园的标准,就没有借助词语抒发和传递任何的情感吗?答案显然是否定的。这张摄影的题名是“梧竹幽居”,即便“梧竹幽居”并非任何的诗词,但是在梧桐修竹下静谧地栖居和生活,不恰是陈从周所崇尚的理想生活吗?或者说,中国园林的真谛不是恰恰隐藏于“梧竹幽居”的抒情生活方式中吗?

在一张看似没有多少信息的页面中,实际上那些摄影、宋词甚至景点的名称之间隐含着丰富的关系,并且各种关系蕴涵着潜在的多元体验。它们既独立地承担着各自的媒介属性,同时又相互结合、相互强化着彼此的审美机制。无论是园林本身,还是关于园林的摄影、视频、画作、木刻等再现图像,抑或诗词中的意向(imagery)和摄影与宋词的联结体,它们共同塑造了一种同构、互含的关系。在整体意向的形塑过程中,由各种媒介提供的复杂知觉具有被转变成无限想象力的潜力。那些素雅、形式感强烈、空间匀称、迷人的园林摄影触发了陈从周的内在情感,与根植于内心意识且凝结于宋词中的内在情感发生了奇特的共振,凭借它们唤起的无意识的、无预设的想象力,从而进入了一种生命流注的忘我状态,一种不可阻隔的超我经验,一种融天地万物的瞬时性超然。这就是陈从周内心期盼的理想境界。在此中,通过将时间与空间中存在的一瞬间加以永恒化与普遍化,能够于刹那中见终古,微尘中显大千,有限中寓无限。正是这种抒情精神中具有的强大的、审美的、超验的力量,让陈从周笃信蔡元培所提倡的美育代宗教的有效性,从而坚定文化艺术之塑造人格的特殊功效。归根结底,陈从周的内在体认逻辑可以概括为:在艺术和文化的层面上,以诗意为代表的抒情传统包含着一套具体的、普世的价值体系,它们能够在国家荣誉、民族认同、真理、道德、生命、行为等方面发挥重要的(甚至是根本性的)作用 。

三、 图像、词语与中国园林

上面讨论的审美机制其侧重点在于摄影与宋词两个媒介之间具有相互补充、相互强化的关系,我们还可以将追问的问题反转:在同一页面中的各种再现媒介是否说明了图像与词语之间一定是同构的关系呢?实际上,宋词与摄影之间可能完全是无关的、疏离的,甚至是否定的。不同的读者在文化素养和社会阶层上可能存在差异,他们(她们)的思维和意识对于特定的文本单元会有不同的情感反应。当然,虽然诗画同源占据着中国绘画批评的显学地位,但是诗画之间的区别也得到了足够的重视。 即便征引众所周知的论点——绘画是关于空间的艺术,而诗歌则是关于时间的艺术,也足以说明两者存在着诸多殊异之处。静态的二维画面与动态的四维意识流必然具有某些不可弥合的意向间隙,只是这种间隙到底处于何种程度罢了。假设两者传递出两个不相容的极端叙事,也并非意味着图文并置的审美效果必然会面临崩塌,与之相反,处于极端的矛盾与对立的叙事模式甚至比相互强化的叙事模式更具体验的张力。

我们从《苏州园林》中选取一张拙政园中部的西面入口的摄影(图9)。整个画面构图稳定,取景均衡,比例和谐,布局紧凑,高低错落。画面中部的亭台楼阁和假山树木相得益彰,俨然一幅精心绘制的画作。当观者仔细端详这幅摄影的时候,好像站在了陶渊明笔下桃花源的入口,从中窥探到了一片崭新的廊环仙境。根据摄影图像展现的场景,我们至少可以清晰地获取7个甚至更多层度的空间元素:照片的边框,三级台阶,门洞边界的墙体厚度,西半庭下的平台、栏杆,中部的水池、月到风来亭、假山,远处的梧竹幽居。倘若某位读者不熟悉拙政园的空间,在这幅摄影中显露出来的园林景致不是纵深的三维空间,而是产生了一种奇特的非透视效应。摄影画面中的月到风来亭和更远处的梧竹幽居亭之间的空间距离好像被缩短了,读者看到的空间被画面中间的栏杆遮挡住了真实的空间深度。这幅摄影中的园林景物更像是一个拼贴的装置,假山、亭子和树木似乎被压缩到了一个空间界面上,水池甚至处于消隐的状态。

假如某位读者恰好熟悉拙政园中部的空间布局,他(她)在某个早春或者深秋徘徊游荡在摄影的空间之中,通过自身的脚步和身体移动实际体验过园子的曲径通幽。摄影画面中呈现的空间纵深似乎仅有十几米,而实际上的空间深度大约100米。此时,对于观者体验的空间a、摄影中的空间b以及拙政园的实际空间尺度c来说,(可在图录中有关拙政园的平面图中获取),c是远大于b的,而a则是一个飘忽在b与c之间的状态。我们再将注意力转到摄影下面的宋词上:“小院深明别有天”。这句宋词突出一个“深”字,集中表达了空间含蓄之意和曲折的层次感,甚至还带有一种时间性的身体移动的想象,传递出一种空间状态d。一旦d类空间与之前的a、b、c类空间概念发生关系,那种独特的混合体验随着读者的介入就可能应运而生。再看图9右边的那张摄影,画面中部郁郁葱葱的高大树木簇拥着前景中的假山,只留下中上部的天空静默地开敞着。下方的宋词“石笋埋云”非但没有削弱摄影中的画面信息,反而进一步拓展、扩充了整个摄影的维度。此处,图9右侧的摄影与宋词并置的再现机制与左侧完全相反,摄影与宋词处于相互补充、相互充盈的状态。

如果我们跳出一个单独页面中存在的摄影与宋词相互强化或者矛盾的再现机制,把《苏州园林》这部著作看成一个更大范围的图像和文字组合而成的整体,那么其中包涵的图像、文字和中国园林之间的再现关系就能够得到更加淋漓尽致的体现。简而言之,《苏州园林》的主要内容包括两大部分:文字部分和图录部分(摄影与宋词的并置位于图录部分)。文字部分主要由四个小节构成:中国园林的简史、苏州园林的社会经济背景、拙政园和留园的叙事文字(可相当于古代园记,此部分值得重点留意)、苏州园林的艺术特点。图录部分则包括一整套摄影组合和相关的平、立、剖的测绘图。

这部著作至少包含六种甚至更多种不同的图文关系。比如说:关于拙政园空间的描述文字体现了一种空间状态A,这种空间状态根据古代园记的叙事模式指向了一种具有方位概念的独特空间类型(由陈从周独特的传统思维方式和写作模式所决定),其特点可以归结为动态、弹性、整体的拓扑性;拙政园的整个摄影集合代表了一种空间状态B,这些照片突出了一个个局部的、分离的、静态的、确定的空间场景组合;在每张摄影下方的宋词指向了另一种空间状态C,它侧重于流动的、过程性的“非客体”;后面的测绘平面图更是代表了一种西方建筑学再现技术下的空间状态D,其特点是精确性、客观性和稳定性。纵观整本著作关于拙政园空间的描述,可以总结出这四种绝然不同的空间状态,读者若是选取某一个部分进行阅读的话,便会得到某种特定的空间信息。若是读者采取一种整体性的阅读方式,不断穿梭在摄影、测绘图、文字和宋词之间,那么不同的空间状态A、B、C、D(甚至还有E或者F)就会交织在一起,它们在呈现中国园林空间的时候处于一种相互矛盾、对立和模糊的关系之中。

如此之类的例子想必还有很多隐藏在《苏州园林》的图像与文字的并置之中,研究者似乎不可能将其穷尽,这反而从侧面暗示了两个关联点:一是不同的读者由于经历、学识、思维等独特性能够在图文关系的再现机制中以完全不同的方式打开这部著作。《苏州园林》有潜力变成一个永远处于被解读的、总是呈现不同信息的开放性文本。陈从周作为这部著作的编写者其主导性地位随时面临着被瓦解的可能性,《苏州园林》一旦被出版,就与陈从周的本身意图存在着相互分离的趋势,而造成这种开放性的缘由,除了作者“无意识”的创造性实践之外,处于动态身份的读者介入也是一个主要的因素。

另一个关联点是,通过图像和文字等媒介呈现的中国园林到底与真实的中国园林之间存在着多大程度上的错位。实际上,在《苏州园林》中,任何一种媒介都没有试图(或者说没有绝对的效力)控制其他媒介的再现机制。接近真实的苏州园林可以经由各种不同的体验方式进入,文字不能单独地体现苏州园林的真谛,同理,摄影、宋词或者平面测绘图亦然。那个原真性的园林状态(being of Chinese gardens)在《苏州园林》的复杂再现系统中根本不存在,总是处于正在形成过程中的园林反而恰恰蕴藏在各种文字和图像的延迟和悬置的效果中。从这一层面上可以说,《苏州園林》的开放性是由图文错综复杂的再现与那个被渴求又求之不得的唯一园林真理之间的间隙所决定的。

简言之,《苏州园林》的历史意义在于拯救性地记录了20世纪50年代苏州园林相对客观的信息,但是这部著作的现实意义却远非如此。图像与文字之间的再现偏差和弥合,加之读者的独特体验模式,使得《苏州园林》似乎永远处于未完结和开放的状态。这种状态既不仅限于媒介自身,也不仅限于读者,而是处于两者的互动中。若无读者的主动性则书本便会静止,它的意义只会成为某种历史工具书;若无陈从周的创造性书写,这部著作注定无法展现出多维度的魅力。无论蕴含在这部著作中的图文关系是和谐的或者矛盾的,相关的或者疏离的,平行的或者交错的,似乎并没有从根本上规训和限制《苏州园林》的阐释体系,那些看起来有些混乱和模糊的再现关系反而能够让我们以一种既抽离又浸入的姿态重新审视中国园林。或许真正的关键点在于,在不同的刺激和反思之下,读者的身心能够同时遨游在亦真亦假的园林中,能够以自身不同的方式在不同的信息碰撞中想象、感知和体悟那涌动着生命真谛的中国园林。若是关于《苏州园林》的带有迂回的理论言说和阐释在某处时空交错点上能够偶遇陈从周先生的初衷(即园林本质与生命意识的互构关系),那么,大概这也构成了回顾这本尘封之作的真正价值和意义。

四、 结语

汉学家列文森(Joseph R. Levenson)曾经在梁启超的传记中说过,一个学者在自身的历史点位中很难获得充分的自觉性和自我认知,同理,之于陈从周的研究亦然。因此,本文重构了陈从周艺术实践的合法性基础并且分析了摄影的美典机制以及图文之间的若干种关系。当然,陈从周的思想价值远不止于某一个研究点,甚至可以毫不夸张地说,陈从周的理论有潜力成为一种动态的园林思想。这并不是说陈从周触及了每一个园林的面向,而是说陈从周关于中国园林的理论的某些潜在价值仍然处于有待继续探究的状态之中。以此观之,《苏州园林》可能提示了一个更为宽泛、更为严肃的文化议题:中国园林以及当下风景的营建如何交织于传统与现代的二元纠葛之中?

對于中国园林与外部话语的复杂关系,我们完全可以说让传统中国园林永远地存留在历史文献中(以考据式的历史研究或特定史学观念的书写形式而存在),使之与现代话语之间保持着必然的距离,让其以一种隐性的方式发挥着应有的潜在价值。当然,我们还可以(正如过去几十年学界所不断践行的那样)让中国园林变成设计操作的实践基础,通过形式转化和概念等价的实用主义方式让中国园林的历史价值得到最大程度的发挥(即便这种操作带有着相当程度上的被迫性)。问题的关键在于,还存在其他路径吗?是否还可以让处于传统的中国园林以更加创造性的姿态介入时下的讨论之中呢?是否存在着一种创造性的姿态,它既不缘于历史的间接性,又不缘于现实的直接性,而是以迂回的方式介入两者之间?回顾六十年前的这部园林经典著作,重启关于陈从周图文并置实践的研究的目的恰恰在于,以全新的视角审视陈从周园林世界中隐秘的创造力,通过传统媒介进行某些合乎逻辑的延伸与建构,以期挖掘一种面向未来研究和实践的可能性。

Image, Word and Chinese Gardens

Juxtaposition of Photograph and Lyric by Chen Congzhou

MU Xiao-dong

School of Architecture,Tsinghua University, Beijing 100084, China

The monograph of Suzhou Gardens, edited and written by the architectural historian Chen Congzhou, was published in 1956. On each photograph he has written a line of lyric, which is considered a vital cultural practice in the field of Chinese gardens. The paper has firstly discussed that the systematic juxtaposition of photograph and lyric with mechanism of Chinese traditional arts is based on Chens individual adeptness on poetry and painting. Then, it has pointed out that the particular aesthetics is embedded in manifold mediums in his spiritual world including photograph, lyric and juxtaposition of photograph and lyric. Thirdly, it has found that this monograph is not just only a historical measurement and document, but also has the potential to be an open and infinite text in the aspect of representation of Chinese gardens. Last but not the least, in terms of reconsidering Professor Chens legacy, the author attempts to propose that Chinese gardens and their representations should be further probed into to develop those veiled intellectual ranges in new perspectives and methods.

Chen Congzhou;photograph;lyric;image;word;openness;Chinese gardens