曲美他嗪联合美托洛尔对病态窦房结综合征患者双腔起搏器植入术后心房颤动的防治效果

包品

起搏器的应用提高了房室传导阻滞(AVB)和病态窦房结综合征(SSS)等病理性心动过缓患者的生存率和生命质量,且双腔起搏器的效果优于传统单腔起搏器[1],但SSS患者起搏器(包括双腔起搏器)植入术后心房颤动的发生率仍然较高,而心房颤动的发生可导致左心收缩功能减退、血栓形成风险升高并影响起搏器正常工作,严重时可导致患者死亡。如何进一步降低起搏器植入术后患者心房颤动发生率是临床研究热点问题之一[2]。美托洛尔是控制心房颤动心室率的首选药物,临床疗效较好;曲美他嗪是一种新型抗心肌缺血药物,近年来被广泛应用于治疗心力衰竭[3-4],但目前关于曲美他嗪联合美托洛尔防治起搏器植入术后患者心房颤动的研究报道较少。本研究旨在分析曲美他嗪联合美托洛尔对SSS患者双腔起搏器植入术后心房颤动的防治效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:术前美国纽约心脏病协会(NYHA)分级为Ⅰ~Ⅱ级;未发现术后气胸、感染、电极脱位等并发症。排除标准:术前有心房颤动发作史者;合并先天性心脏病、冠心病、肺源性心脏病、风湿性心脏病等严重心血管疾病者;伴有严重肝肾功能不全者;合并血液和内分泌系统疾病者;合并恶性肿瘤或其他可能影响研究结果的疾病者;对本研究所用药物过敏者;妊娠期及哺乳期妇女。

1.2 一般资料 选取2016年3月—2017年3月在大连市第三人民医院行双腔起搏器植入术的SSS患者87例,均符合第8版《内科学》[5]中的SSS诊断标准,并具备起搏器植入Ⅰ类适应证[6]。采用随机数字表法将所有患者分为对照组42例和观察组45例。对照组患者中男25例,女17例;年龄(61.7±13.1)岁;病程(2.3±0.7)年;基础疾病:高血压19例,糖尿病2例,高脂血症8例。观察组患者中男28例,女17例;年龄(60.9±12.9)岁;病程(2.2±0.6)年,基础疾病:高血压24例,糖尿病3例,高脂血症7例。两组患者性别(χ2=0.066)、年龄(t=0.287)、病程(t=0.717)、基础疾病(χ2=0.912)比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组患者及其家属均对本研究知情并签署知情同意书,本研究经大连市第三人民医院医学伦理委员会审核批准。

1.3 方法 两组患者采用常规方法植入双腔起搏器(Sigma SDR303),每台机器均开启自动模式转换、存储和心房高频事件(AHREs)监测功能,术后进行常规程控,并结合基础疾病和一般情况给予对症治疗,包括控制血压、血糖、血脂和营养心肌等。对照组患者术后90 d给予琥珀酸美托洛尔缓释片(瑞典AstraZeneca AB公司生产,生产批号:1611048)口服,47.5 mg/次,1次/d;观察组患者在对照组基础上给予盐酸曲美他嗪片(天津施维雅制药有限公司生产,生产批号:2009674)口服,20 mg/次,3次/d。两组患者均连续治疗6个月,治疗期间嘱患者不可服用其他类型抗心律失常药物,擅自服用药物者予以剔除。

1.4 观察指标

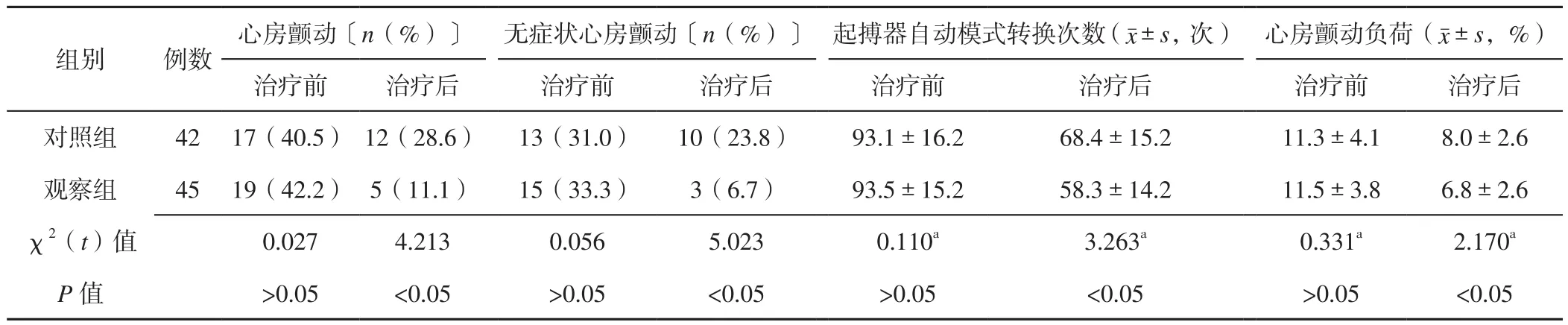

1.4.1 心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数和心房颤动负荷 比较两组患者治疗前后心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数和心房颤动负荷。

1.4.2 左心室功能指标 采用超声心动图检查记录两组患者治疗前后左心室功能指标,包括舒张早期充盈峰速度(E峰)、舒张晚期充盈峰速度(A峰)、左心室射血分数(LVEF)和左心室舒张末期内径(LVEDD)。

1.4.3 心肌酶谱 分别于治疗前后抽取两组患者清晨空腹静脉血 5 ml,静置后 3 500 r/min 离心 5 min(离心半径 10 cm),取上层清液并置于-80 ℃冰箱保存待测,采用酶动力法检测心肌酶谱,包括乳酸脱氧酶(LDH)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)。

1.4.4 炎性因子 分别于治疗前后抽取两组患者清晨空腹静脉血 5 ml,静置后 3 500 r/min 离心 5 min(离心半径 10 cm),取上层清液并置于-80 ℃冰箱保存待测,采用免疫透射比浊法检测C反应蛋白(CRP),采用酶联免疫吸附双抗体夹心法检测白介素6(IL-6)。

1.4.5 不良反应 记录两组患者治疗期间不良反应发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0统计学软件进行数据分析,计量资料以(x ±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料分析采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数和心房颤动负荷 治疗前两组患者心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数、心房颤动负荷比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、心房颤动负荷低于对照组,起搏器自动模式转换次数少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

2.2 左心室功能指标 治疗前两组患者E峰、A峰、LVEF、LVEDD及治疗后A峰比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者E峰快于对照组,LVEF高于对照组,LVEDD长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

2.3 心肌酶谱 治疗前两组患者血清LDH、CK-MB水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者血清LDH、CK-MB水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

2.4 炎性因子 治疗前两组患者血清CRP、IL-6水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者血清CRP、IL-6水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表4)。

2.5 不良反应 两组患者治疗期间不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.244,P>0.05,见表5)。

表3 两组患者治疗前后心肌酶谱比较(,U/L)Table 3 Comparison of myocardial enzymes between the two groups before and after treatment

表3 两组患者治疗前后心肌酶谱比较(,U/L)Table 3 Comparison of myocardial enzymes between the two groups before and after treatment

注:LDH=乳酸脱氧酶,CK-MB=肌酸激酶同工酶

组别 例数 LDH CK-MB治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 42 283.2±40.2 248.2±60.2 27.0±6.5 24.4±5.3观察组 45 281.2±45.0 223.5±50.1 27.2±5.1 21.6±4.4 t值 0.211 2.087 0.169 2.733 P 值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

表4 两组患者治疗前后炎性因子比较()Table 4 Comparison of inflammatory cytokines between the two groups before and after treatment

表4 两组患者治疗前后炎性因子比较()Table 4 Comparison of inflammatory cytokines between the two groups before and after treatment

注:CRP=C反应蛋白,IL-6=白介素6

组别 例数 CRP(mg/L) IL-6(ng/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 42 7.3±1.3 3.3±1.0 142.1±47.1 110.3±34.2观察组 45 7.5±1.6 2.5±0.9 141.2±45.0 88.2±30.5 t值 0.361 3.125 0.087 3.180 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

心房颤动是起搏器植入术后常见并发症之一,如果不能得到及时控制,可能影响起搏器的正常使用,并威胁患者生命安全。临床上不仅存在有症状的心房颤动,还有较大比例的无症状心房颤动,其发病隐匿,无明显心悸、胸闷、头晕等临床表现,仅通过起搏器的AHREs监测功能而被记录、存储和诊断。心房颤动形成机制假说包括局部驱动伴向周围的颤动样传导、钾离子通道的“失控”使进出心脏细胞的钾离子明显增多等;另外,心房电重构、炎性递质介导、自主神经功能障碍等均可能是导致心房颤动的重要原因。双腔起搏器植入术后,长期右心室起搏可能会导致心室收缩和舒张功能改变,甚至使心脏扩大,左心房负荷增大,从而引发心房颤动,导致血栓栓塞等一系列并发症[7],与目前心房颤动形成机制假说不同,因此,虽然导管射频消融术是心房颤动的根治疗法之一,但对于起搏器植入术后心房颤动的治疗效果十分有限,且费用高昂,临床应用受限。

表1 两组患者治疗前后心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数和心房颤动负荷比较Table 1 Comparison of incidence of atrial fibrillation and asymptomatic atrial fibrillation,number of automatic mode switch of pacemaker and atrial fibrillation load between the two groups before and after treatment

表2 两组患者治疗前后左心室功能指标比较()Table 2 Comparison of left ventricular function indicators between the two groups before and after treatment

表2 两组患者治疗前后左心室功能指标比较()Table 2 Comparison of left ventricular function indicators between the two groups before and after treatment

注:E峰=舒张早期充盈峰速度,A峰=舒张晚期充盈峰速度,LVEF=左心室射血分数,LVEDD=左心室舒张末期内径

E峰(cm/s) A峰(cm/s) LVEF(%) LVEDD(mm)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 42 60.6±10.5 67.1±8.5 58.0±6.8 56.1±8.2 41.2±10.2 46.2±10.1 50.0±7.1 53.5±6.1观察组 45 60.4±9.4 72.4±11.2 58.2±6.1 54.2±5.7 42.1±9.4 51.2±10.4 49.2±6.3 56.1±5.2 t值 0.070 2.440 0.123 1.269 0.432 2.687 0.533 2.143 P 值 >0.05 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05组别 例数

表5 两组患者治疗期间不良反应发生情况〔n(%)〕Table 5 Incidence of adverse reactions in the two groups during treatment

目前,临床上对起搏器术后心房颤动的防治仍然以药物为主。美托洛尔是选择性β-受体阻滞剂,可有效提高迷走神经兴奋性,降低交感神经兴奋性,改善心脏自主神经功能,还可阻断内源性儿茶酚胺的分泌,减慢心率,降低心肌耗氧量,继而使肾素-血管紧张素-醛固酮系统恢复正常调节作用[8],是控制心房颤动心室率的首选药物之一,虽然其无法降低患者全因病死率,但不良反应较少,患者耐受性好,因此临床应用十分广泛。曲美他嗪是一种具有抗心肌缺血作用的哌嗪类衍生物,可有效减轻细胞缺氧并改善心肌缺血时能量代谢,抑制氧自由基生成,维持正常的ATP水平,保证心脏生物学活动能量需求,纠正离子泵和相关离子通道的“失控”情况,有利于改善心肌能量代谢,提高心室射血能力。有研究发现,曲美他嗪还可增强心房组织中一氧化氮合酶的活性,从而改善心房组织代谢[9]。

心房颤动多发生于睡眠期间,且大多数无法被察觉,一般的动态心电图也无法实时监测,起搏器的AHREs监测功能具有较高的灵敏度和特异度,有利于检出各种类型心房颤动[10]。本研究结果显示,治疗前两组患者心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、起搏器自动模式转换次数、心房颤动负荷间差异无统计学意义,与相关研究报道相符[11-12],提示SSS患者双腔起搏器植入术后可能发生伴有明显症状的心房颤动,也可能出现无症状心房颤动;治疗后观察组患者心房颤动发生率、无症状心房颤动发生率、心房颤动负荷低于对照组,起搏器自动模式转换次数少于对照组,说明曲美他嗪联合美洛托尔可有效预防SSS患者双腔起搏器植入术后心房颤动和无症状心房颤动的发生,与陈瑒等[13]研究结果基本一致。

本研究结果显示,治疗后观察组患者E峰快于对照组,LVEF高于对照组,LVEDD长于对照组,说明曲美他嗪联合美洛托尔可有效改善SSS患者双腔起搏器植入术后左心室功能,抑制心室重构,从而预防心房颤动和无症状心房颤动的发生,分析其原因可能与曲美他嗪对钙泵功能有调节作用有关。LDH、CK-MB水平升高说明可能存在心肌损伤,并可通过其升高幅度判断心肌损伤程度[14]。本研究结果显示,治疗后观察组患者血清LDH、CK-MB水平低于对照组,提示曲美他嗪联合美洛托尔可有效减轻SSS患者双腔起搏器植入术后心肌损伤,与吴中杰等[15]研究结果相符。

本研究结果显示,治疗后观察组患者血清CRP、IL-6水平低于对照组,其原因可能是因曲美他嗪抑制白细胞向缺血部位的聚集,并抑制中性粒细胞和血小板活性,从而提高迷走神经兴奋性,进而控制炎性递质侵袭[16],但这一作用机制还有待进一步深入研究。本研究结果还显示,两组患者治疗期间不良反应发生率间无差异,说明曲美他嗪在保证临床疗效同时并未增加患者不良反应的发生。

综上所述,曲美他嗪联合美托洛尔可有效减少SSS患者双腔起搏器植入术后心房颤动、无症状心房颤动的发生,有利于改善左心室功能,减轻心肌损伤及炎性反应,且安全性较高,值得临床推广应用;但本研究为单中心研究,样本量较小且观察时间较短,结果结论需在今后通过多中心、大样本量研究进一步证实。