佛教石窟断代方法新进展:如何基于贝叶斯模型(OxCal)和考古信息提高碳十四测年精度

郭青林 卢春 刘睿良 赵燕林 王建军 张小刚 凤飞

内容摘要:分布于丝绸之路上的大小佛教石窟为研究佛教的传播以及中西文化交流史提供了丰富的资料,然而这些石窟的修建时间在学术界还存在一些争议,要更好地发掘这些石窟背后的发展脉络和价值,就必须建立一套高精度的年代序列。本文以敦煌莫高窟为例,将石窟纪年铭文、考古相对年代与大量高精度碳十四数据结合,利用贝叶斯算法,不仅将敦煌莫高窟早期三窟(第268/272/275)的始建年代进一步精确,还更加全面地展现单个石窟(敦煌莫高窟第285窟)的开凿营建史(生命历程)。这一研究方法和思路可以进一步拓展至河西走廊或整个丝绸之路上的石窟群,由此建立的年代序列不仅对研究佛教在中国的传播和发展有重要意义,还可以为探索丝绸之路上其他文化交流提供参考。

关键词:碳十四测年;贝叶斯算法;敦煌石窟;佛教研究;丝绸之路

中图分类号:K854.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2018)06-0168-09

1 研究背景

佛教的传播与发展受到学术界长期地关注,自汉以来,随着佛教思想对中国影响的日益增强,大规模开凿佛教石窟成为信众表达信仰的重要方式之一。同样,这些宏伟的石窟为后世研究佛教的发展演变提供了丰富的材料。判断建造年代是研究佛教石窟的重要问题之一。佛教洞窟往往是多种文物类型的组合,主要包括洞窟形制、壁画、造像、题字以及其他遗物(例如经书等)。这些遗存从不同角度反映出洞窟的建造年代。例如莫高窟第285窟的壁画中就出现了两处明确的纪年铭文(“大统四年”“大统五年”,即AD 538—39),这为学者提供了十分明确的年代信息,即莫高窟第285窟的开凿应该不晚于AD 538—539[1]。但这样的纪年信息并不是随处可见,因此在更多情况下首先需要通过考古类型学对比来建立相对年代框架,再结合文字信息、标准窟年代或者碳十四等测年数据推测未知洞窟的绝对年代范围[2,3]。本文以OxCal (牛津大学碳十四数据校正系统)为平台,结合考古研究所得出的相对年代和碳十四数据,为佛教洞窟年代的确定提供新的研究思路。

2 碳十四与OxCal

经过半个世纪的发展,碳十四技术已经成为考古研究中最为常见的测年手段[4-7]。从欧洲来看,碳十四测年技术在考古研究中的应用可以大致分为三个阶段(三次革命)[5]。在碳十四技术引入考古领域之前,欧洲史前考古的年代序列基本依靠与古埃及的物质文化进行直接或者间接的对比得出的。十九世纪五十年代,以伦福儒爵士为代表的考古学家迅速将碳十四技术引入欧洲的史前研究中。正当考古学家为用几十到几百克木炭便可换来一个“绝对年代数值”而感到万分欣喜时,碳十四的测定结果却大大出乎他们的预料。例如,通过传统的类型学比较,Stuart Piggott 教授认为英国新石器时代的开端不会早于2000 BC,但碳十四数据要比这一推断早了上千年[5]。英国新石器的年代问题仅仅是第一次碳十四革命的一个缩影,类似争论数不胜数,在欧洲考古界掀起了空前的大讨论。经历了第一次碳十四革命的阵痛,考古学家和碳十四年代学家对彼此的研究方法有了更加深入的了解,在不断分析考古样品的过程中,以利比(Libby W.F.)为代表的年代学家开始意识到碳十四技术的潜在缺陷。1967年Suess教授发表的文章直接否定了之前碳十四测年中的一条关键性假设,即14C/12C在大气环境中不随时间的变化而变化。通过测量连续树木年轮中的碳十四比值,我们可以清楚地看到在不同时间段内碳十四的比值是不一样的。在此之前,以现代样品中的碳十四比值为基准,直接套用衰变公式和半衰期所计算出的碳十四年代结果,即通常所说的未矫正结果是不准确的,也不具备时间上的相对意义。除此之外,半衰期本身也存在问题,利比半衰期(5568年)是通过三个实验室所测结果加权平均得到的,但之后的试验证明,剑桥半衰期5730年更加准确[8-10]。在第二次碳十四年代学革命中,借助于考古研究的样品和结果,碳十四技术本身有了巨大改进。当然,如同第一次革命一般,基本年代框架出现变动后,相关的考古解释也需要随之调整。

随着树木年轮校正曲线的不断完善,第三次碳十四年代学革命也悄然兴起。这一革命带来了两个重要变化,一是质谱加速器AMS,二是贝叶斯算法。质谱加速器的引入大大降低了样品的需求量 (仅需几毫克样品),提高了测年精度(±30ya),并且降低了试验成本(一台闪烁计数器实验室一年产出约200个碳十四数据,而一台质谱加速器一年可以产出约2000个),使得一些精美文物取样测年成为可能。但相比而言,贝叶斯算法的引入则彻底改变了碳十四技术在考古研究中的使用模式。这一工作早在上世纪80年代就已展开,主要的算法和平台在90年代基本完成[11,12]。本文着重介绍贝叶斯算法在碳十四研究中的应用,与传统统计方法相比(例如方差,中位数,t/f检测等),贝叶斯算法最大的优势是可以将学者对于某遗址分期的判断 (例如地层的划分或者器物类型学的比对)与碳十四年代数据进行直接结合[13-14]。

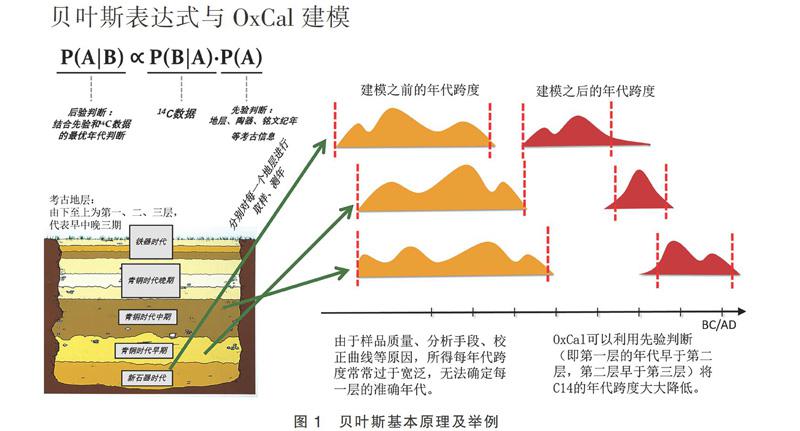

图1是贝叶斯定理最常见的公式表达之一,P(A)代表基于不同考古信息的年代先验判断,P(B|A)表示在先验判断下的观测数据,即碳十四数值的概率分布,最终的P(A|B)则表示在获得数据后,我们对先验判断的重新优化,即所谓的后验判断,也是碳十四年代分析过程中的最终答案。从贝叶斯算法最根本的公式中我们可以看出,最后的年代结果判断并不单单依赖于碳十四测年数据,還可以引入各种先验信息(例如铭文纪年、地层、陶器分型定式、钱币朝代等)。长久以来,测年工作多是田野考古工作者将样品送至碳十四实验室,之后收到结果。但在贝叶斯算法的推动下,田野和实验室必须紧密配合,科技工作者需要亲自到现场学习考古背景、与考古工作者深入交流后再进行采样,之后才能通过建立完善的贝叶斯模型,得出最优解[12]。如图1所示,通过地层所得的相对年代序列可以帮助研究者进一步缩小碳十四数据的年代跨度。

3 佛教石窟测年

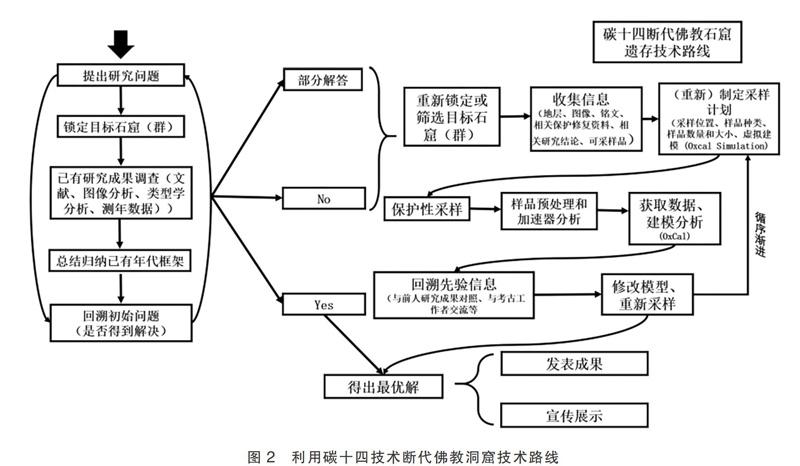

利用碳十四测年佛教石窟或者其他考古遗址的步骤基本一致。测年是以问题为导向的研究,而样品的选择则是整个研究过程中的重中之重[15,16]。首先根据要解决的问题,结合现有材料和研究成果,制定相对应的采样计划。图2是该研究实施的具体技术路线,在研究过程中,需要特别注意归纳总结与年代相关的考古信息,这部分工作不仅直接影响到采样位置的选择,还会影响后续的OxCal建模,纳入OxCal中的考古信息越全面、越准确,最后得到的年代范围也会越精准。OxCal提供的另一个重要的功能是模拟数据建模,可为“保护性采样”提供依据。文物保护的一条基本原则是“最小干预”,而考古研究中最重要的目的之一则是“信息提取”,如何将两者在实际研究过程中结合起来是一个非常值得思索的问题。“保护性采样”即在能够解决关键考古问题的前提下,将采样数量控制在最低限度,以符合文物保护准则。具体到利用碳十四分析洞窟年代的研究中,研究者可以在没有开展采样之前利用模拟碳十四数据建模,根据模拟结果,初步判断碳十四技术是否能够达到解决问题所需要的年代精度。如果可行,我们进一步判断最少需要多少样品以及采样位置。通过模拟建模,我们可以在最小干预的前提下获取最大量的信息,针对具体问题,进行“精准采样”,不仅减少了采样量、解决了问题,还降低了研究成本。

虽然中国佛教石窟数量可观,而且其中的壁画和造像等为碳十四分析提供了大量理想的原始材料(壁画泥塑地仗层中一年生的植物纤维最为理想),但相对于新石器或者三代考古,这一领域的数据积累依然十分薄弱,目前大多数碳十四数据来自敦煌莫高窟[17,18]。通过调查敦煌莫高窟、西千佛洞等石窟寺遗址,发现洞窟测年与考古遗址测年还是存在着一定的区别。在常规的遗址测年中,最基本的相对年代信息来自于地层,而地层的相对序列是可以通过发掘直接获取的。但对于洞窟壁画,尤其是重层壁画,研究者只能从已有的破损处观察判断重层壁画的叠压关系,然后进行取样,不能像考古发掘一样进行“主动发掘”。对于保存完整的壁画,鲜有破损地仗层,便很难采集样品,即使有少许破损,也无法完全准确绘制出完整的叠压关系,这为判断所采样品是否代表洞窟的始建年代或者后期修缮年代带来了很大的困难。基于上述利用碳十四技术测年佛教石窟的优势和挑战,我们认为这项研究是一个循环往复中逐渐前进的过程。在此过程中,需要碳十四工作者、考古工作者和文物保护工作者进行广泛的交流,在不断修正彼此认识的基础上最终取得一致,这一过程恰恰也符合OxCal算法的本质,即在不断迭代计算的基础上得出符合先验条件的最优解。

3.1 单一洞窟营建历程:莫高窟第285窟的年代问题

考古中最常见的研究对象是各种物质遗存,想要全面充分了解这些遗存背后的人类活动,仅从静止的角度观察这些遗存的某一方面是不够的,需要将它们的制作、使用、交换、废弃、重新使用、埋藏等一系列历史过程以动态的方式结合,看作一个生命体全面研究;反之,这些生命体也会对人的行为施加各种影响,人与物质遗存的互动关系亦可纳入物质遗存的生命史研究当中(biography or life history)[19]。佛教洞窟的生命历程,涵盖了大量的遗存和人类社会的互动过程。它的兴建、修缮或者废弃,或者反映当时统治者和民众对于佛教思想的推崇,又或者反映当时贸易路线的兴衰变化等等;而佛教洞窟的改制,或可代表礼拜仪式的变革,人们对原有佛教思想有了新的认识和解读,或可意味着新的思想(信徒)传播到本地。

在生命史这一视角下,佛教洞窟在建成之后会不断被后世使用、改建或修缮,因此,佛教洞窟的年代学研究显得尤为重要。考古或者艺术史研究可以帮助我们识别这一发展演化过程,但往往很难判断其中的时间跨度,贝叶斯算法恰好可以为解决这一问题提供新的途径。本文以敦煌莫高窟第285窟为例,从石窟结构、壁画风格和内容来看,该窟经历了多次修缮。此外,目前已积累碳十四数据31组,采样位置分布于该窟内各个部分,研究这些碳十四数据的概率分布,应该能够帮助我们更加深入地了解石窟营建的重要过程(biography or life history)。归纳总结大量碳十四的概率分布一直是年代学研究的重要问题,主要原因是每一个碳十四数据本质是一个在年代区间上的概率分布,当概率分布比较离散且数据量较大时,很难仅凭肉眼观察便准确判断出其背后考古事件的起止时间、持续长度或者发生频率。借助OxCal研究者可以不用直接介入大量复杂的贝叶斯算法公式,而是通过OxCal提供的非常直观的语言编程系统(CQL)直接调用预置的贝叶斯公式和校正曲线进行计算。

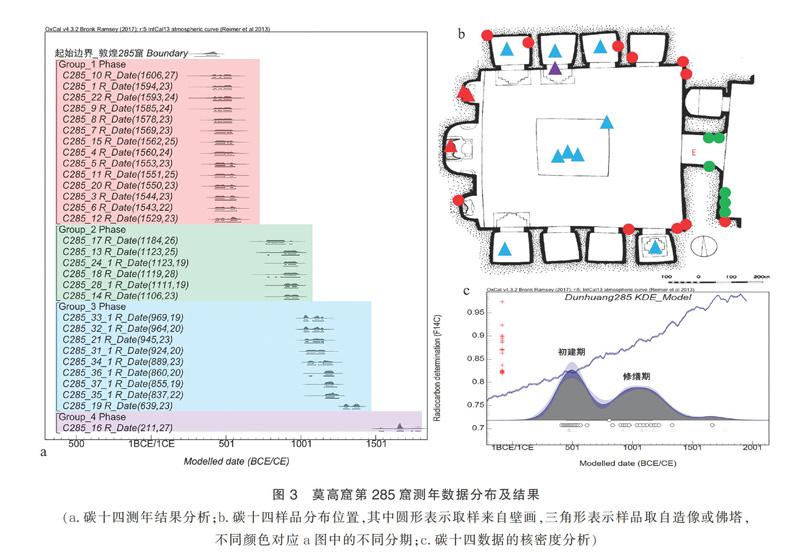

图3(a)显示敦煌莫高窟第285窟碳十四数据基本可以分为二期四段。第一段也可称为初建期(第一期,AD 430—550),样品基本能够覆盖洞窟所有主要部位(主室內壁画、造像、甬道和前室)。换言之,在这一时期,第285窟已经完成建造(图3b&c)。之后三段可以统称为修缮期(AD 800—1400)。建成—修缮的分期模式也可以通过对所有第285窟碳十四核密度分析验证(图3c)。通过OxCal的核密度算法(KDE_Model)[20],我们可以看到所有数据主要集中于两个核密度下(两个峰值),分别代表该窟的建成期和修缮期。

通过碳十四的数据分布,我们可以清楚的看到甬道和前室在第二段经历了彻底的翻修 (AD 800—950),这一结果也可以在敦煌遗书和以往学者们的研究中找到印证。“安史之乱”后,中唐时期敦煌一度被吐蕃占领统治66年之久(AD 781—848)。期间,吐蕃王朝利用沙州世家豪族统治沙洲地方,大兴佛事,广度僧尼,派吐蕃大德高僧管理敦煌佛事并参与政事,继续开凿洞窟,并重修部分前代洞窟。唐宣宗大中二年(AD 848),沙州张议潮率众起义,赶走吐蕃镇将,敦煌进入张氏归义军统治下的晚唐时期。这一时期,佛教势力归附于归义军政权,在佛教都僧统的领导下开凿了约60个洞窟[21]。天复七年(AD 907)唐朝灭亡,归义军统治下的敦煌地方政权更迭频繁,五代时期(AD 907—1037年),历届河西都僧统在归义军节度使的支持下对莫高窟进行了全面维修,加修窟檐,缩小甬道门,重绘前室。对照碳十四的数据,除C285_17外,其余五个样品的年代范围均落入AD 900—950,可以推断前室重绘时代当为五代归义军前期时段,即曹氏归义军时期[22]。

该窟第285窟中央佛坛的三个样品(AD 1050—

1150)全部落在第四段年代范围内,说明该佛坛始建于这一时间,或在这一时间内经历了彻底的翻修,同在这一期的还有取自北壁和南壁佛塔的样品,年代稍晚于佛坛(AD 1150—1250)。该时期内的敦煌主要受西夏统治(AD 1067—1227年为西夏政权统治;1227年后为蒙元统治)。目前尚未发现确凿证据证明西夏时期的佛教宗教仪式发生了较为明显的改变,但第285窟南北壁有 8 个小禅龛,部分龛门口起一藏式塔,把龛完全封闭起来,据伯希和笔记可知,当时这些藏式塔龛里面塞满了西藏信徒的还愿物。另在主室北壁西起第一个禅洞内有墨书西夏文十行:“雍寧乙未二年九月二十三日,麻尼则呼……同日,八人共同发愿, 来山寺庙中烧香,生生世世,当见佛面。司者案头尼则尼顷浪( 画押)。” 西夏崇宗乾顺雍宁乙未二年(AD 1115),此题记和塔是西夏人尼则、尼顷浪等八人来莫高窟巡礼时在莫高窟第 285 窟留下的文字。沙武田先生认为这些内容至少说明到了西夏时期第285 窟已经处于无人管理的境况,以及西夏时期把前期洞窟改为起舍利塔的现象[23]。

3.2 敦煌莫高窟早期三窟年代测定分析

敦煌莫高窟早期三窟(268/272/275)建造年代一直是敦煌学研究的重要议题之一,最早可以追溯至上世纪中叶[24-27],形成了大量丰富的学术成果。归纳起来,各家学说可以大致分为北魏说、北凉说、西凉说和北凉—西凉说[28-36]。2010年,中日学者合作利用碳十四对该三窟的建造年代进行非常有意义地探索[17]。早期三窟的时间年代恰巧落在十六国阶段,这一时期朝代更替频繁,所以对碳十四测年结果的精度要求比较高。测年结果显示,绝大部分碳十四数据跨度范围超过百余年(碳十四平原效应)[18],但非常值得注意的是,仅有的两个年代跨度较小的样品(275-1和275-2)的单个校正年代恰巧落在AD 380—430(95.4%置信度),与考古和艺术史研究结果所指出的前秦、北凉、西凉等朝代正好相符。借助OxCal和已知的考古学信息,我们尝试将原来的年代跨度进一步缩小。

长期的考古学和艺术史研究为这一研究提供了至关重要的信息。尽管学者在敦煌莫高窟早期三窟的建成年代上存在一定分歧,但该三窟的建成年代早于莫高窟第285窟是得到广泛认可的[1,36]。其次,在敦煌莫高窟第285窟发现有明确的纪年铭,该窟的开凿年代基本可以定在AD 538之前。这两条来自考古与艺术史研究的结论,可以被作为先验信息直接运用于OxCal建模当中,来缩小相关碳十四数据的年代跨度[20]。

图4显示,经过贝叶斯建模后重新计算的碳十四年代分布更加精确,可以进一步为学者探讨敦煌早期三窟的建成年代和历史背景提供有力的证据。可以看到,在84.4%—84.5%的置信度下,敦煌莫高窟第268、272、275窟的建成年代应分别在AD 410—437、AD 412—438和AD 408—443之间。图5是第268窟壁画底层样品的测年结果,理论上,该样品的年代有可能早于其他样品,或许可代表第268窟的始建年代,但该样品的最后建模结果为AD 409—435,并没有早于其他样品。

基于贝叶斯模型(OxCal)和考古信息所得年代的精度可以直接说明三个问题:一是敦煌莫高窟早期三窟的具体朝代在AD 410—445年间,敦煌地区经历了西凉(AD 403—421)和北凉(AD 421—

439)两个朝代,通过进一步使用Order算法来比较早期三窟碳十四结果和西凉、北凉的具体年代,我们可以看出该三窟建成于北凉的可能性要远远高于西凉(图4:表2),也从科技分析的角度为樊锦诗等学者的研究提供了直接支持。二是为跨区域的比较提供更加精确的时代刻度,从这一结果来看,敦煌早期三窟要早于云冈石窟一期 (AD 460—465)。除此之外,我们还可以从碳十四概率分布的角度,进一步分析早期三窟的建成年代之间是否存在相对关系。同样利用order算法,可以看出早期三窟早于或者晚于彼此的概率基本都在50%(图4:表2),这一结果表示在现有的数据和测年精度(AMS)下,碳十四分析并没有提供直接的证据支持早期三窟之间的任意早晚关系,该三窟之间的建成年代应该在统一区间内(AD 410—445)。三是敦煌最早洞窟的问题,据莫高窟碑刻记载,最早之洞窟建造于前秦建元二年(AD 366年),现存的敦煌莫高窟第268、272和275窟的壁画的制作年代与莫高窟碑文记载的最早开凿年代依然有着较大差距。因此,至少存在两种可能性:(1)早期三窟就是莫高窟最早开凿的洞窟,只是壁画绘制的时间明显晚于洞窟开凿时间,或者早期绘制的壁画已经不复存在;二是莫高窟最早开凿的洞窟并不是早期三窟。无论是哪一种可能,从目前数据和专家研究结果来看,现存早期三窟的壁画应为莫高窟最早的壁画。

4 结论与展望

通过上述实例分析,我们可以得出以下主要结论:

(1)经历了三次革命后,碳十四测年已日趋成熟,尤其是在贝叶斯算法的支持下,学者既可以利用已有的先验信息来大幅缩小碳十四数据的年代跨度,又通过碳十四数据判断之前的先验信息是否正确。考古、艺术史工作者长久以来的学术积累为利用碳十四技术分析佛教石窟年代学提供了非常宝贵的先验信息。

(2)结合前人研究成果和新的碳十四数据,我们可以将敦煌莫高窟第285窟的发展历程明确分为始建-修缮两期四段。

(3)利用OxCal将铭文、相对年代序列等信息引入,对敦煌早期三窟的碳十四数据重新分析后可以看出,该三窟壁画的绘制年代明显晚于唐碑所载的366年,就目前已有数据来看,早期三窟的建造年代最大的可能是在北凉时期。

(4)本文仅限于敦煌石窟,但这一研究方法可以推广至丝绸之路上众多的佛教遗迹当中。进一步推进这项研究还需要建立起一个详实完善的碳十四数据库,其中不仅要有碳十四的原始数据,还需要尽可能详细地记录采样位置、样品材料、考古背景以及发表出处等。以这一数据库为起点,利用OxCal,将已有的学术成果和新发表的碳十四数据结合,进一步建立和完善佛教石窟发展演变的时间标尺,让学者在一个统一准确的年代框架下进行学术讨论,这不仅对研究佛教传播具有重要意义,同时也可在更大的时空范围内探讨整个丝绸之路上文化交流往来。

致謝:感谢敦煌研究院对于该项目的大力支持,特别是樊锦诗先生、蔡伟堂老师在敦煌莫高窟实地样品采集位置中给予的悉心指导,感谢中日合作团队在石窟测年中做出的艰苦努力;感谢罗森爵士(Prof Dame Jessica Rawson)对这一研究方向的大力支持以及对本文的修改意见,她高屋建瓴的学术思想让我们受益匪浅。此外,本研究部分研究经费来自欧洲研究委员会项目基金 (1300505 FLAME),在此一并表示感谢。

参考文献:

[1]敦煌文物研究所.敦煌莫高窟内容总录[M].北京.文物出版社,1982.

[2]宿白.敦煌莫高窟早期洞窟的年代问题[J].Journal of Chinese Studies,1989,29:15-23.

[3]樊锦诗,马世长,关友惠.敦煌莫高窟北朝洞窟的分期[C]//敦煌文物研究所.中国石窟·敦煌莫高窟(一)北京:文物出版社,1982.

[4]仇士华.14C测年与中国考古年代学研究[M].北京.中国社会科学出版社,2015.

[5]Renfrew C.Before civilization:the radiocarbon revolution and prehistoric Europe[M].London,Pi-

mlico,1999.

[6]Bronk Ramsey C.Probability and dating[J],Radiocarbon,1998,40(1):461-474.

[7]Libby W F.Radiocarbon dating[M].Chicago:Chicago University Press,1955:1-11.

[8]Bayliss A.Rolling out revolution:using radiocar-

bon dating in archaeology[J].Radiocarbon,2009,

51(1):123-147.

[9]Suess H E.Bristlecone pine calibration of the radiocarbon time scale from 4100 BC to 1500 BC[C]//The symposium on radioactive dating and methods of low-level counting International.Atomic Energy Agency(IAEA).1967:143-151.

[10]Godwin H.Half-life of Radiocarbon[J].Nature,1962:195(4845):984-984.

[11]Bronk Ramsey C.Analysis of chronological information and radiocarbon calibration:the program OxCal[J].Archaeological Computing Newsletter,1994,41(11):11-16.

[12]Buck C E,Cavanagh W G,and Litton C D.The Bayesian Approach to Interpreting Archaeological Data[M],Chichester:Wiley,1996.

[13]Buck C E,Kenworthy J B,Litton C D.Combining archaeological and radiocarbon information:a Bay-

esian approach to calibration[J].Antiquity,1991,

65: 808-821.

[14]Bayliss A,Bronk Ramsey C.Pragmatic Bayesians:a decade of integrating radiocarbon dates into chronological models[C]//Tools for constructing chronologies:tools for crossing disciplina-

ry boundaries.London:Springer.2004:25-41.

[15]Dye T.Effects of 14C Sample Selection in Archaeology:An Example from Hawai[J].Radiocarbon,2000,

42(2):203-217.

[16]Allen M,Huebert J.Short-Lived Plant Materials, Long-Lived Trees,and Polynesian 14C Dating:Considerations for 14C Sample Selection and Documentation[J].Radiocarbon,2014,56(1):257-276.

[17]Guo Q,T Hiromi,N Toshio,etal.Radiocarbon Chron-

ology for early caves of the Mogao Grottoes at Dunhuang,China[J],Radiocarbon,2010,53:500-510.

[18]Guo Q,R Staff,C Lu,etal.A New Approach to the Chronology of Caves 268/272/275 in the Dunhuang Mogao Grottoes:Combining Radiocarbon Dates and Archaeological Information within a Bayesian Statistical Framework[J],Radiocarbon,2018:60(2),667-679.

[19]Gosden C,Marshall Y.The Cultural Biography of Objects[J].World Archaeology,1999,31(2):169-

178.

[20]Bronk Ramsey C.Methods for Summarizing Radiocarbon Datasets[J].Radiocarbon,2018,59(6):1809-

1833.

[21]荣新江.归义军史研究[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[22]史韦湘.关于敦煌莫高窟内容总录[C].敦煌文物研究所:敦煌石窟内容总录.北京:文物出版社,1996:177-

201.

[23]沙武田.敦煌西夏石窟营建史构建[J].西夏研究,2018(1):3-16.

[24]Bussagli M. Painting of Central Asia[M].Geneva:Skira,1963.

[25]张大千.漠高窟记[M],台北:台北故宫博物院,1985.

[26]谢稚柳.敦煌艺术叙录[M].上海.上海古典文学出版社,1957.

[27]何正璜.敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查[J].说文月刊.1943(10):47-72.

[28]敦煌文物研究所.敦煌千佛洞各家編号对照表[J].文物参考资料,1951(5): 229-230.

[29]水野清一.敦煌石窟ノート[J].佛教芸術志:第34册·敦煌佛教芸術志特輯.东京:每日新聞社.1958.

[30]黄文昆.麦积山的历史与石窟[J].文物,1989(3):83-89.

[31]黄文昆.十六国的石窟寺与敦煌石窟艺术[J].文物,1992(5):43-48.

[32]王泷.甘肃早期石窟的两个问题[C]//1983年全国敦煌学术讨论会文集(石窟·艺术编上).兰州:甘肃人民出版社,1985:311-324.

[33]金维诺.敦煌窟龛名数考补[C]//1987年敦煌石窟研究国际讨论会文集(石窟·考古编).辽宁:辽宁美术出版社,1990:32-39.

[34]贺世哲.从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营造年代[R]//敦煌莫高窟供养人题记,北京:文物出版社,1986:194-236.

[35]马德.敦煌莫高窟史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1996.

[36]敦煌研究院.敦煌石窟全集(第1卷):莫高窟第266-

275窟考古报告[M].北京.文物出版社,2011.

[37]阿部贤次,著.台建群,译.北凉石塔与莫高窟早期三窟的年代问题[C]//1994年敦煌学国际研讨会文集——纪念敦煌研究院成立50周年(石窟考古卷).兰州.甘肃民族出版社,2000:159-167.